契約不適合責任の要点をわかりやすく解説

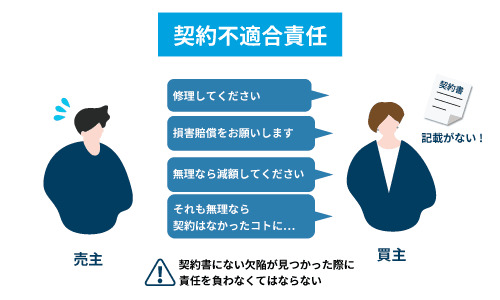

契約不適合責任とは、売買取引の場面で、「契約の内容と目的物の数量や品質が適合しない時、売主に課せられる責任」を指します。

平たく言えば、引き渡したものが契約内容と異なる(契約不適合)と買主が困るから、売主は相応の責任を負うべきということです。

契約不適合があると売主は、損害賠償や契約解除を買主から求められるおそれがあります(記事内の「契約不適合責任により買主に認められる4つの権利」参照)。

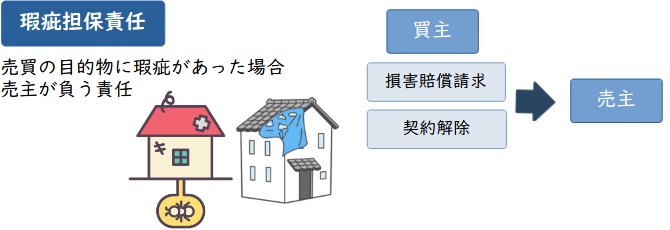

ちなみに、契約不適合責任は、もともと「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」と呼ばれており、2020年(令和2年)の民法改正により現在の形になりました。

参照元:民法第566条

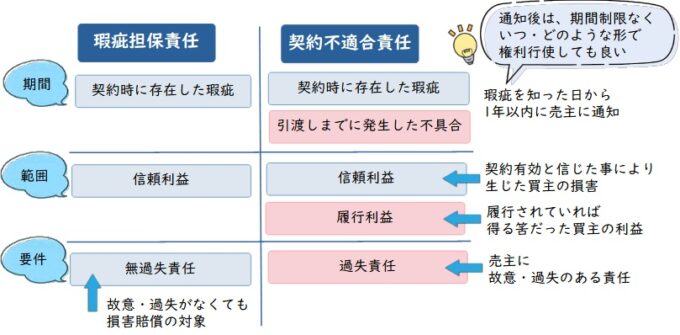

そこでこの章では「契約不適合責任」と「瑕疵担保責任」の違いについて解説します。

そのための前提知識となる、そもそもなぜ不動産売買時に契約不適合責任が定められるのか、について、次項で解説します。

法律の専門的な話題が続きますが、わかりやすく噛み砕いて解説しますので安心して読み進めてください。

契約不適合責任が定められる理由

不動産売買などにおいて、売主に契約不適合責任や瑕疵担保責任が定められている理由は、買主が不当に不利益を被らないようにするためです。

そもそも、民法では不動産などの特定物(この世に2つと存在しないもの)を売買する際に、売主は目的物を引き渡しさえすれば、いくら状態が悪くても債務を履行した(責任を果たした)ことになると定められています。

民法 第483条(特定物の現状による引渡し)

債権の目的が特定物の引渡しである場合において、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らしてその引渡しをすべき時の品質を定めることができないときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならない。引用元:民法第483条

たとえば、野球ボールを売買する例で特定物の売買を考えてみましょう。

この世におなじ野球ボールは無数とあります(不特定物)から、目的物に破損・汚損があれば、売主は替わりの商品と交換することができます。

では、有名選手のホームランボールを売買する際はどうでしょう。

同じ選手が同じ試合で打ったホームランボールはこの世に一つしか存在しません(特定物)ので、目的物の状態がいくら悪いからと言って、売主は代わりのものと交換することはできません。

そのため、特定物の売買では「ありのままの状態を受け入れるべきである」という考え方がなされるわけです(専門用語で特定物ドグマという)。

ただ、その理屈だと、引き渡されたものがどれだけボロボロであっても、売主に一切の責任はないことになり、買主にとって非常に不利な話です。

そこで、「一定の要件のもと」売主に責任を与えたものが瑕疵担保責任であり、変更後の契約不適合責任も同様です。

【民法改正】契約不適合責任と瑕疵担保責任の違い

では次に、瑕疵担保責任と民法改正後の契約不適合責任の違いを解説します。

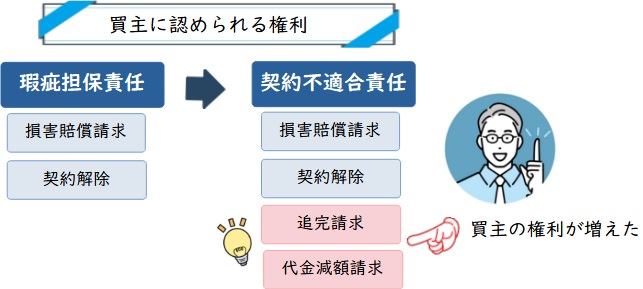

瑕疵担保責任から契約不適合責任への変更点は以下の2点です。

- 責任の要件が「隠れた瑕疵」から「契約不適合」に変更された

- 買主が請求できる内容が追加された

以下で民法の条文も引用しながらそれぞれ解説します。

なお、契約不適合責任と瑕疵担保責任との違いについては、以下の記事で解説していますので、合わせてご確認ください。

責任の要件が「隠れた瑕疵」から「契約不適合」に変更

瑕疵担保責任と契約不適合責任で最も異なる点は、売主に責任が生じる要件です。

改正前の瑕疵担保責任では、売買の目的物に「隠れた瑕疵」がある場合に、買主は売主に責任を追及できるとしています。

そもそも「瑕疵」とは、欠陥や不具合を指す言葉であり、不動産でいうと物件に雨漏りやシロアリ被害が生じているのを想像するとわかりやすいでしょう。

瑕疵担保責任が生じる要件の「隠れた瑕疵」とは、契約時点で買主が知らなかった、また容易に知り得なかった瑕疵(欠陥や不具合)のことを指します。

旧民法第570条(売主の瑕疵担保責任)

売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。

以下、旧民法第566条(地上権等がある場合等における売主の担保責任)

善意の買主は常に損害賠償の請求ができ、目的物に制限が付着していることによって契約をした目的を達成することができない場合は契約を解除できる旨を定めていた一方で、悪意の場合は担保責任は生じない。

例えば、物件に雨漏りがあるとしても、物件にシミなどが無ければ、実際に雨が降るまで買主は瑕疵の存在に気づけません。

ですから、売買契約を結ぶまでに買主へ雨漏りがある事実を伝えなければ、売主は瑕疵担保責任を負います。

対して、民法改正後の契約不適合責任が売主に生じる要件は、「契約内容と目的物の不適合」のみですので、買主が瑕疵の存在を知っていようがいまいが関係ありません。

契約書に記載のない瑕疵が見つかった時点で、売主は責任を負うことになってしまいます。

よって、責任を追及された時、買主に「瑕疵の存在に気づけたはず」と主張することができませんので、契約不適合責任への変更は売主にとって不利な変更です。

買主が請求できる内容が追加

瑕疵担保責任と契約不適合責任では、買主が売主に請求できる内容が異なります(下の表参照)。

| 請求可能な内容 | |

|---|---|

| 瑕疵担保責任 | 損害賠償・契約解除 |

| 契約不適合責任 | 追完請求・代金減額請求 |

まず、瑕疵担保責任によって認められていた請求内容について説明します。

前述したように「民法第483条(特定物の現状による引渡し)」では、特定物の売買において、売主は目的物を引き渡しさえすれば、いくら状態が悪くても債務不履行にはならない(責任を果たしたことになる)と定められています。

しかし、これでは買主が圧倒的に不利なので、債務不履行(責任を果たさないこと)とは別で、瑕疵担保責任では、売主に「損害賠償」や「契約解除」を求める権利を買主に認めていました。

ただ、実際の不動産取引の現場では、物件の瑕疵(欠陥や不具合)が軽微であるなら、瑕疵担保責任が生じていても損害賠償や契約解除までは求めずに、代替品の納品などで済ませるケースが多々ありました。

軽微な瑕疵でいちいち損害賠償や契約解除を求めるのは、過剰であると考えられていたからです。

例えば、物件に付帯しているエアコンが故障していた場合は、代わりとなるエアコンを買主に納品したり、修理業者の依頼費用を売主が負担したりといった対応です。

一方、民法改正後の契約不適合責任は「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき」に請求できる責任と定められており、債務不履行責任として整理されています。

売主の債務不履行となったことで、売主に債務を完全に履行するよう求める「追完請求権」と、履行しないなら代金を減額するよう求める「代金減額請求権」が買主に認められるようになりました。

契約不適合責任で買主に認められる権利は上記の2つを含めて4つあります。

それぞれの権利の内容については、次章で詳しく解説します。

契約不適合責任で買主に認められる4つの権利【事例&条文付き】

前の章で、「完全履行の追完を求める権利」や「追完不能な場合に代金の減額を求める権利」などと難しい言葉が出てきましたが、ここから詳しく解説しますのでご安心ください。

前述の通り、売買契約の内容と目的物の数量や品質が適合しない場合、買主は売主に対して責任を追及できます。

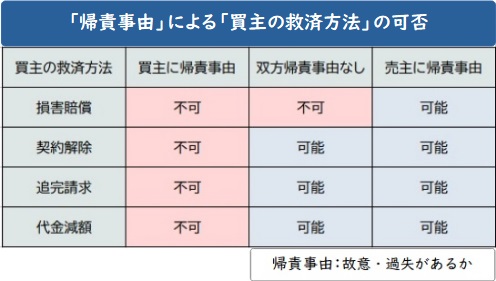

契約不適合責任における買主の権利は以下の4種類です。

状況によって起こせる請求が異なりますので、それぞれ解説してきます。

なお、現在不動産の売却を考えている方は、売却時に上記のような責任を負わされる可能性があります。

物件売却後まで「瑕疵が見つかり買主から何か請求されるのではないか?」と心配したくない方は、専門の買取業者へ売却することをお勧めします。

理由は後述しますが、専門の買取業者であれば、売主の契約不適合責任を免責して物件を買い取れるからです。

専門の買取業者に売却してしまえば、契約不適合責任を気にする必要はありません。

弊社Albalinkも契約不適合責任を免責して物件を買い取れます。

「物件が古くてどんな不具合があるかわからない」「とにかく責任を負わされたくない」という方はぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。

>>【契約不適合責任は一切ナシ】無料で不動産の買取査定を依頼する

追完請求権(民法第562条)

追完請求権とは、契約内容と目的物に不適合があった際に、買主が売主に対して「目的物の修補」「代替物の引き渡しまたは不足分の引き渡し」を請求する権利です。

民法第562条(買主の追完請求権)

引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。引用元:民法第562条

簡単に言えば、追完請求は「損傷部分の修理や、代わりのモノの引き渡しを求める」ということです。

では、不動産売買において追完請求が起こされる典型的な事例をご紹介します。

物件に雨漏りがあり屋根の修理を求める事例

売主が、「この物件に雨漏りは生じていません。」と契約書に記載していた。

だが、買主が物件に住み始めてから1ヶ月も経たずに、天井から雨漏りが発生した。

調べてみたところ屋根材が割れており、そこから雨水が侵入していたことが原因だった。

契約内容との不適合であるとして、買主は屋根材の交換費用と、雨水により腐食していた天井部分の修理を売主に求めた。

(ちなみに、屋根材と天井の取替にかかる費用の相場は「70~100万円」程度。)

上記の事例だと、売主は100万円近い費用を支払って、屋根と天井を修理しなくてはなりません。

買主側に「帰責性(責めに帰すべき事由)」があれば、追完請求を起こすことはできませんが、実際には買主側に帰責性が認められることはほとんどありません。

もし買主側の帰属性が認められるとすれば「内覧等の際に買主が、契約内容に無い箇所を故意又は過失で損傷させ、その箇所について追完請求を求めた」など、よほどの特殊ケースでしょう。

つまり、売主は買主から追完請求をされたらほとんどの場合、自費で修理などの対応をしなくてはならない、ということです。

代金減額請求(民法563条)

もし、追完請求を求めたにも関わらず、売主が必要な対応を取らなければ、買主は「代金の減額」を請求できます。

同時に買主は契約の解除を求めることもできますが、詳しくは次の章で解説します。

民法第563条(買主の代金減額請求権)

前条第1項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。引用元:民法第563条

平たく言えば、代金減額請求は、「契約内容と目的物が適合しない場合、目的物はそのままでいいから、支払った購入代金は減らして(一部を返して)ほしい」ということです。

では、不動産売買において、代金減額請求が行われる事例を見ていきましょう。

雨漏りの修理を求めた(追完請求)が、売主が一切の対応を示さない事例

契約書に記載のない天井部分の欠陥により、雨漏りが発生し、買主は欠陥部分を修理するよう売主に求めた(追完請求)。

しかし、売主は追完請求の通知を複数回にわたって無視し続けた。

売主の債務が履行されないことにより、買主は購入代金の減額を求めた(この時点で法的効力が生じる)。

買主の代金減額請求により、当初支払った購入代金3,000万円は2,500万円に減額され、売主から買主へ差額500万円が返金された。

見出し内の冒頭でもお伝えしましたが、代金の減額よりも先に、売主は目的物の補修などを追完請求によって求める必要があります。

「修理すれば直るのに、代金の減額を売主に求めるのは過剰である」と民法上考えられるからです。

ただし、契約不適合の内容が明らかに修理不可能である場合、買主は追完請求の手順を踏まずに、代金の減額を求められます。

契約解除権(民法564条)

追完の請求をしたにもかかわらず、売主が対応しない場合、買主は上記の代金減額請求か「契約解除権の行使」のどちらか一方をおこなえます。

民法第564条(買主の損害賠償請求及び解除権の行使)

前二条の規定は、第415条の規定による損害賠償の請求並びに第541条及び第542条の規定による解除権の行使を妨げない。引用元:民法第564条

平たく言えば、契約解除権の行使は「契約内容と目的物が適合しないなら、契約自体をなかったことにしろ」ということです。

買主の契約解除権が行使されると、強制的に売買契約は解除され、

- 売主は受け取った代金を買主に返す。

- 買主は引き渡された目的物を売主に返す。

という流れになります。

では、不動産売買において、契約解除権が行使される事例をご紹介します。

雨漏りの修理を求めた(追完請求)が、売主が一切の対応を示さない事例

契約書に記載のない天井部分の欠陥により、雨漏りが発生し、買主は欠陥部分を修理するよう売主に求めた(追完請求)。

しかし、追完請求の通知を受けた売主は半年間にわたって無視し続けた。

売主の債務が履行されないことにより、買主は契約解除の意思を通知し、購入代金を売主から回収した。

(買主が契約解除の意思表示をすることで、契約解除の効力が生じます。)

なお、契約解除権を行使するには、「催告解除(民法第541条)」といって、売主が追完請求に応じない場合に、相当な期間を定めて書面などで相手方に履行を追完するよう催告をおこなう必要があります。

考えにくいケースではありますが、建物の基礎部の大部分が完全に腐食しており、到底補修できない場合には、「無催告解除(民法第543条)」といって、履行の追完を催告することなく契約を解除することができます。

不動産を売却する際は、契約不適合責任による追完請求を無視し続けると、最悪、契約解除されてしまうと覚えておきましょう。

追完請求により、余計な出費が起こるのは不本意かもしれませんが、契約解除されるリスクを考えれば、早めに対応した方が良いでしょう。

なお、先述したように、契約不適合責任によるこのようなリスクを負いたくないのであれば、ぜひ弊社Albalinkに物件の売却をお任せ下さい。

契約不適合責任を免除した上で、なるべく高値で買い取らせていただきます。

下記無料買取査定フォームからお気軽にお問い合わせください。

>>【契約不適合責任は一切ナシ】無料で不動産の買取査定を依頼する

損害賠償請求(民法第415条)

契約不適合により受けた損害に応じて、買主は売主へ損害賠償を請求できます。

第415条

債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。引用元:民法第415条

簡単に言えば、損賠賠償とは「契約不適合によって買主に生じた損害を、金銭でもって補うよう求める」ということです。

損害賠償請求は上記した3つの権利と別途で求めることができます。

例えば、追完請求と並行して損害賠償請求を起こすということも可能です。

では、不動産売買において、損害賠償請求が起こされる事例を見ていきましょう。

雨漏りによって家具が腐敗・損傷したケース

契約書に記載のない天井部分の欠陥によって雨漏りが発生し、買主の家具に腐敗・損傷被害が及んだ。腐敗・損傷した家具の補填として、買主は売主へ「50万円」の損賠賠償を求めた。

なお、売主に「帰責性(責めに帰すべき事由)」が無ければ、買主は損害賠償請求を起こせません。

例えば、Aが所有していた物件を、Bが購入したとして、この時点で実際には雨漏りがあったにも関わらずBはその事実を知りませんでした。

数日後、BがCに物件を転売。Cは物件を店舗として使用するつもりだったが、雨漏りが発生します。

開店が予定よりも遅れたとしてCからBに対して損害賠償を求めようとしても、Bは雨漏りの事実を知らなかった場合には、帰責事由がないと言え、損害賠償は認められません。

個人で不動産投資などを行っている場合は、上記のようなことが起こり得ます。

そのため、転売時に物件の瑕疵に対して損害賠償請求をされた場合は、「その瑕疵を知っていたかどうか」を冷静に考えましょう。

もし知らなければ、損害賠償請求を免れられます。

参考:法務省:民法(債権関係)の改正に関する説明資料(PDF)

契約不適合責任には制限期間が存在する

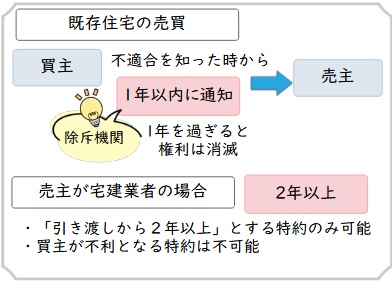

契約不適合があった場合、買主に認められる権利を解説してきましたが、買主の請求行為は認められる期限(除斥期間)が存在します。

権利を行使しなければ、当然に法的効力が消滅する期間

この章では、民法で定められた契約不適合責任の「除斥期間」について解説します。

なお、除斥期間は売買契約書に特約事項(後ほど解説)をつけることで変更できます。

この特約については記事内の「契約不適合責任は特約により免責できる」で解説します。

目的物の「数量や権利」に関する不適合の場合

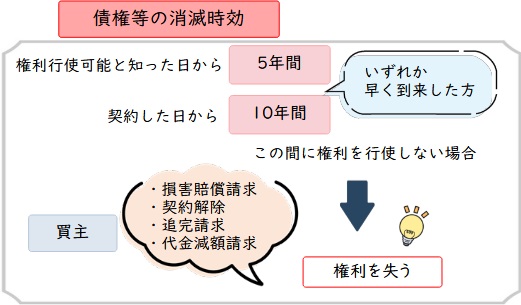

売買契約の内容と目的物の「数量」や「権利」が適合しなければ、特別な期限の定めは無く、買主は売主に追完や損害賠償などを請求できます。

ただし、消滅時効期間が過ぎてしまった場合、売主が時効を援用(時効期間が満了したと主張すること)すれば、請求権は失われ、売主に請求することができなくなります。

民法上の消滅時効

- 権利を行使できることを知った日(契約不適合を知った日)から5年間

- 権利を行使できる日(契約を結んだ日)から10年間

のうち、いずれか早く到来する日がきた場合、債務者が時効の援用を行うことで債権が消滅する。

参照元:民法第166条

つまり、請求期間は定められていないけれど、上記の消滅時効が過ぎ、売主が時効を援用した場合、買主は追完や損害賠償を請求できなくなってしまうというわけです。

不動産取引で言うところの「数量・権利の契約不適合」の一例をご紹介します。

- 数量の契約不適合

- 区画整理した分譲地「8筆」を引き渡す契約を結んだが、「6筆」しか所有権移転されなかった場合

- 権利の契約不適合

- 売主が所有者本人を騙り、本来は他人名義の不動産を売却していた場合(他人物売買)

ただ、上記いずれの事例も司法書士や宅建業者が売買に介入する限りはまず起こり得ないでしょう。

つまり、不動産取引において数量・権利の契約不適合が起きるケースは殆どありません。

目的物の「種類や品質」に関する不適合の場合

売買契約の内容と目的物の「種類」や「品質」が適合しない場合、買主の権利は「契約不適合を知った日から1年間」の除斥期間が定められています。

契約不適合が発覚した日から1年以内に、買主は売主に不適合の旨を通知しなければなりません。

1年以内に通知を行えば、具体的な追完請求や損害賠償請求は上記した消滅時効を迎えるまで請求可能です。

不動産取引で言うところの「種類・品質の契約不適合」は以下が挙げられます。

- 種類の契約不適合

- 地目が宅地であるとの前提で購入契約をした土地の地目が田であった場合

- 品質の契約不適合

- 雨漏りがしないとの内容で契約をした中古住宅が雨漏りする場合

不動産取引において、最も起こりがちな契約不適合は、雨漏りやシロアリ被害などが該当する「品質」に関する不適合です。

もし不動産を売却する予定や、すでに売却した場合、少なくとも売却後1年間は契約不適合責任に問われる恐れがあると思っておきましょう。

商人間取引では商法により契約不適合責任追及期間が制限される

宅建業者などの商人(営業利益を目的として商行為を営む者)同士で行う売買取引においては、上記した契約不適合責任の期限とは異なる規定が商法により定められています。

第526条

商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。引用元:商法第526条

商人間の売買において買主は、売買の目的物を受け取った後、すぐにその目的物を検査しなければなりません。

検査で売買の目的物の契約不適合を発見したときは、ただちに売主に対してその旨を通知する必要があります。

ただちに通知をしなかった場合に買主は、売主に対して、追完請求や代金減額の請求など契約不適合責任を追及できません。

なお、商法は検査の時期を、「遅滞なく」としか定めておらず、いつまでなら「遅滞なく」検査したと言えるかは、目的物を受け取った場所や目的物の性質など総合的に判断されます。

例えば、売買の対象が動産(自動車、美術品、家具など不動産以外の資産)であれば、おおむね1週間~10日で検査するべきとされることが多いでしょう。

対して、売買の対象が不動産の場合は、当然検査するために現地に赴かなければなりませんので、物件が遠方にある等の事情を加味して、検査時期が長めに判断されるケースもあります。

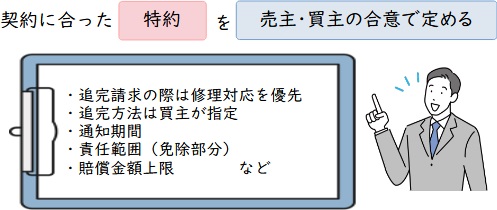

契約不適合責任は特約により免責できる

契約書に特約事項を追記することで、売主の契約不適合責任を免責(免除)できます。

免責特約をつけることにより、売主側は損害賠償などの責任を回避できるわけです。

契約不適合責任を免責するには売主・買主双方の合意が必要不可欠な上、「売主が誰か」によっても免責できるかどうかが変わります。

なお、契約不適合責任を免責にする特約をつけることで、買主の権利が認められる期間を制限したり、契約不適合の内容(品質や数量など)を制限したりすることが可能です。

というわけで、この章では、契約不適合責任の免責について必要な情報を解説します。

免責特約は買主売主双方の合意により有効となる

契約不適合責任を免責とする特約は、買主及び売主双方の合意があって初めて有効となります。

契約不適合責任は「任意規定」であり、法律上の定めよりも当事者間での合意内容が優先されます。

任意規定を簡単に説明すると、「法律上、一定の規定(ルール)はあるものの、当事者間で異なる合意や定めをした場合は、当事者間での内容が優先される規定」のことです。

そのため、極論を言ってしまうと、買主・売主の双方が合意しているのであれば、売主の責任を「完全に」免除することも可能です。

基本的に契約後は免責事項を無効にすることができませんので、契約書の内容を十分に確認した上で契約に同意するよう注意が必要です。

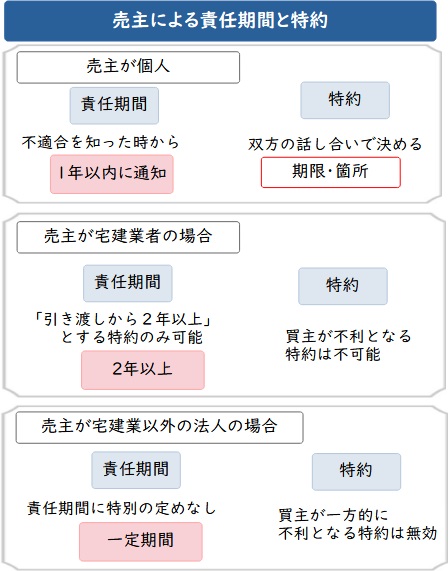

免責できるかどうかは売主によって異なる

契約不適合責任を免責できるかどうかは、売主が「一般個人」「宅建業者」「宅建業者以外の法人」のいずれかにより大きく異なります。

宅建業者やその他法人は、契約不適合責任を定める民法の他に優先して適用しなければならない法律があるからです。

では、順に見ていきましょう。

売主が一般の個人の場合は話し合いで決まる

売主が一般の個人である場合は、民法の規定のみが適用されるため、上述した通り、買主及び売主の双方が合意しているなら自由に免責特約を取り付けられます。

不動産取引において売主が個人となる典型例は、個人買主と個人売主の売買を宅建業者(不動産仲介業者)が仲介しているケースでしょう。

宅建業者でない一般個人同士の不動産売買では極論、売主の責任を完全に免責する特約も設定できます。

ただ、不動産仲介業者が間に入るのであれば、大抵の場合は、売主・買主双方の円滑な取引のために一部分のみの免責にとどめられます。

下記文例は、売主の契約不適合責任が生じる「期限」と「箇所」を限定し、一部免責とする条文です。

契約不適合を一部免責にする条文例

(契約不適合による修補請求)

売主は、買主に対し、引渡された建物が次に該当する場合は、品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」といいます。)として、引渡完了日から3ヶ月以内に通知を受けたものにかぎり、契約不適合責任を負い、それ以外の建物の契約不適合および土地の契約不適合について、責任を負いません。

[2]木部の腐食

[3]給排水管の損傷

上記文例を要約すると、以下の内容となります。

- 売主に契約不適合責任が生じる期限を「引き渡しから3ヶ月」に制限する。

- 売主に契約不適合責任が生じる瑕疵の内容を[1][2][3]に限定する。

このように、仲介業者が間に入る場合、仲介業者が売主、買主双方にとって納得できる内容で契約不適合責任を定めることが多くあります。

なお、不動産の個人売買による契約不適合責任の注意点については以下の記事をご確認ください。

売主が宅建業者の場合は最低2年契約不適合責任が適用される

売主が宅建業者、買主が一般の個人である場合は、「宅建業法第40条」の規定により、売却後2年間を超えるまでの間、売主の契約不適合責任を免責にできません。

宅建業法第40条 (担保責任についての特約の制限)

宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、民法(明治29年法律第89号)第566条に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、同条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。引用元:宅建業法第40条

簡単に言えば、売主である宅建業者は少なくとも2年間は、契約不適合責任を負わなければならないということです。

よって、大半のケースで、契約不適合責任の期間を2年間に制限する特約が設けられます。

宅建業者が売主、個人が買主となるのは、建売の戸建てや新築マンションを施工主である宅建業者から直接購入するようなケースがあげられます。

この場合、購入後2年以内に契約不適合の旨を売主に通知すれば、買主は保証が受けられるとおぼえておきましょう。

売主が宅建業者以外の法人の場合は一定期間契約不適合責任が適用される

売主が宅建業者以外の一般法人であり、買主が個人消費者である場合は、「消費者契約法第10条」の規定により、目的物の引き渡しから一定の期間は契約不適合責任の免責特約を設定できません。

免責が不可となる期間について特別の定めは無く、売買の目的物の種類やその他の事情から総合的に判断されます。

消費者契約法と契約不適合責任(当時は瑕疵担保責任)について参考となる判例が存在します。

東京地裁 平22年 6月29日 判例

宅建業者ではない事業者Xが個人買主Yと、土地の売買契約を締結した。

契約書には、瑕疵担保責任の保証期間を「物件の引き渡しから3ヶ月」と定める記載があった。

引き渡しから半年ほど経過した頃、購入した土壌から鉛などの有害物質が発見された。

瑕疵担保責任により、買主Yが売主Xに対して契約解除を求めた裁判において、東京地裁の判決は、「瑕疵担保責任の期間を3ヶ月とした特約は、消費者契約法第10条に基づき無効である」というものだった。

上記判例からも、売主が宅建業者以外の事業者の場合、売買契約書による期間の取り決めよりも、消費者契約法第10条の規定の方が優先されることがわかります。

ですから、宅建業者以外の事業者から不動産を購入した場合、購入から時間が経っていても、売買契約書にない瑕疵に対し、売主の契約不適合責任が認められる可能性があります。

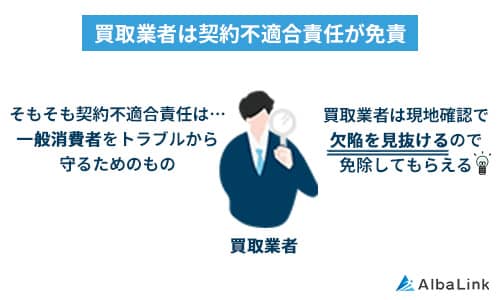

買主が宅建業者の場合は契約不適合責任は免責される傾向がある

損害賠償や契約解除など、契約不適合責任は売主にとって非常に怖い存在ですが、ここで朗報です。

宅建業者(不動産買取業者)に直接物件を売却する「不動産買取」の取引では、大抵の場合、売主の契約不適合責任が完全に免責されます。

先程解説した「宅建業法第40条」の規定は宅建業者が売主の時にのみ適用されるため、宅建業者が買主となる場合は、通常通り民法の規定のみが適用されます。

上述の通り、民法において契約不適合責任は「任意規定」ですので、売主と買主の双方が合意さえしていれば、免責範囲の制限はなく自由に特約を設定できます。

加えて、宅建業者(不動産買取業者)は文字通り、不動産のプロであり物件の欠陥や不具合をある程度把握できるので、わざわざ売主に責任を負わせる必要がありません。

以上のことから、民法の規定に則り、不動産買取業者は売主の契約不適合責任を完全に免責とする特約を設定できるわけです。

当サイトを運営している「株式会社Albalink」は、一般の買手が付きにくい「訳あり物件」に特化して専門的に買い取っております。

もちろん、売主様の契約不適合責任は全て免責とさせていただいておりますので、気軽にご相談ください。

>>【契約不適合責任は一切ナシ】無料で不動産の買取査定を依頼する

契約不適合責任を免責した買取事例

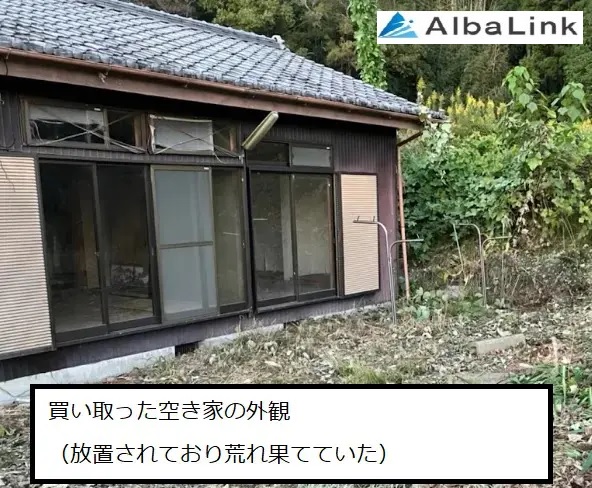

弊社Albalinkでは、契約不適合責任を免責して多数の物件を買い取っております。

特に弊社は訳アリ物件専門の買取業者ですので、放置された空き家や、事故物件といった瑕疵が多そうな物件であっても契約不適合責任を免責して買い取っております。

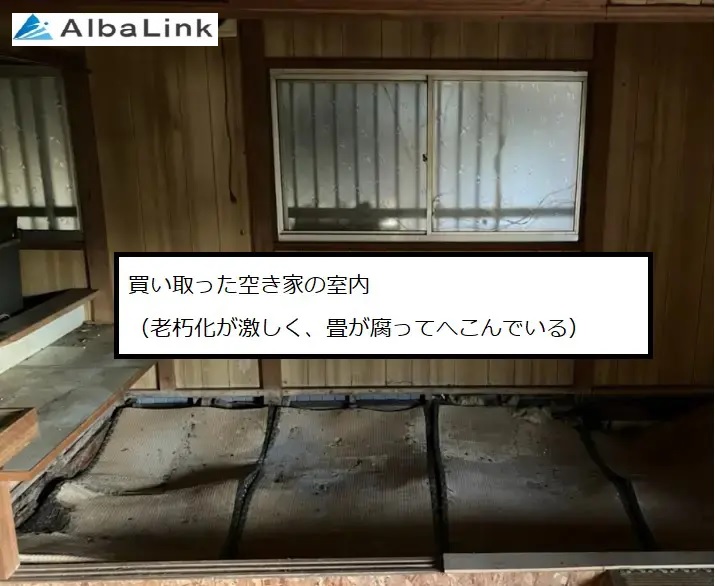

実際、以前には下記の写真のような、山奥に放置され、外観も室内も老朽化が進んだ物件を契約不適合責任を免責して買取ったことがあります。

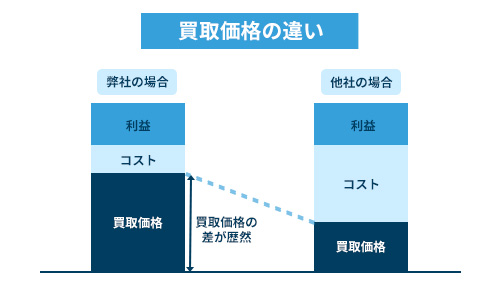

なぜ弊社がこのような空き家でも契約不適合責任を免責して買い取れるかというと、以下のように必要最低限のリフォームを施し、再販することで利益をあげるノウハウがあるからです。

弊社はリフォームなどの費用を必要最低限に抑えられ分、訳アリ物件でも高額で買い取れるのです。

上記のような独自のノウハウを活かした買取事業が評価され、弊社は訳アリ物件物件専門の買取業者としてテレビ朝日の「グッド!モーニング」などメディアでも多数取り上げられております。

また、上場も果たしております。

訳アリ物件は所有者にとって悩みの種です。売却しようにも問題を抱えた訳アリ物件は一般の買手にはなかなか売れず、売れたとしても契約不適合責任を問われるリスクが高いためです。

そうした訳アリ物件を契約不適合責任を免責してスムーズかつ高値で買い取ることで、これまで弊社はたくさんのお客様から感謝されてきました。

それは弊社の口コミを見て頂けばわかるはずです(下記Googleの口コミ参照)。

弊社は、空き家・事故物件・建て替えられない再建築不可物件・相続など利権でもめている物件・共有不動産など、あらゆる物件に対応しております。

ですから「どうせ売れないと」諦める前に、ぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください。

>>【契約不適合責任は一切ナシ】無料で不動産の買取査定を依頼する

免責特約の記載文例

契約不適合責任の免責特約を契約書に記載する際の文例をご紹介します。

不動産仲介業者を通した売買で売主の契約不適合責任を一部免責とする記載例

(条項)

売主が、買主に対し負う前項の契約不適合責任の内容は、修補に限るものとし、買主は、売主に対し、前項の契約不適合責任について、修補の請求以外に、本契約の無効の主張、本契約の解除、売買代金の減額請求および損害賠償の請求をすることはできません。

上記の条項では、売主の契約不適合責任を補修に限定しています。前述したように、こうした取り決めは買主、売主双方の合意によって決まります。

不動産買取業者に直接売却する際、売主の契約不適合責任を全て免責とする記載例

(条項)

売主は買主に対し、本契約にかかる一切の契約不適合責任を負わないものとし、買主は売主に対し、本件目的物が契約に不適合であることを理由として売買代金の減額、追完、解除又は損害賠償請求をすることができない。

上記の条項では売主の契約不適合責任を一切免除しています。前述したように、買取業者に不動産を売却する場合は、売主の契約不適合責任を免責することができるためです。

売買契約書の中でチェックしておきたい3つのポイント

ここまで解説してきた通り、契約不適合責任は売主と買主が円滑に取引を行う上で、非常に重要な役割を果たします。

一度契約を結んでしまうと、契約不適合責任の特約事項を変更することは基本的に認められませんので、契約書の内容を入念にチェックする必要があります。

売買契約を結ぶ際に確認しておきたい「契約書のチェック項目」は以下の3点です。

- 契約不適合責任の期間が適切か

- 契約不適合の場合の措置が記載されているか

- 付帯設備に責任は負わないほうが良い

それぞれ解説していきますので、ご確認ください。

契約不適合責任の期間が適切か

記事内の「契約不適合責任は特約により免責できる」でご紹介した通り、契約不適合責任の免責には売主や買主が誰かによって、様々な規則が設けらます。

契約書に契約不適合責任の期限についての記載がありますので、周辺規則に反していないか入念にチェックしましょう。

契約不適合の場合の措置が記載されているか

記事内の「契約不適合責任で買主に認められる4つの権利」でご紹介した通り、契約不適合の場合、買主が売主に追及できる責任は4種類存在します。

実際の売買契約書には、契約不適合が発生した際に売主が負うべき責任の内容を明確に記載しておきましょう。

責任の内容を事前に決めておかないと、いざ契約不適合が発生した場合、認識の違いにより、売主と買主の間でトラブルになる恐れがあるためです。

下記記載例は、契約不適合が発生した際に売主が負うべき責任の内容を、「履行の追完(目的物の修補や代替物の納品)」に限定し、追完方法については買主が選択できることとするものです。

契約不適合が発生した際に売主の責任を追完に限定する場合の記載文例

(契約不適合の場合の措置・追完の方法)

買主が実施した検査により、本物件について、第◯項に定めた種類、品質又は数量と相違があることが発覚した場合、買主によりその旨の通知を受けた売主は、履行の追完によって必要な措置を取る。追完の方法については、買主が選択できることとする。

上記のように責任の内容や責任の負い方について明記しておけば、契約不適合が生じた際も、買主・売主双方、感情的になることなく、取り決めに従って冷静に対応することができます。

付帯設備には責任を負わないほうが望ましい

不動産取引の現場において、エアコンやカーテンなどの付帯設備に関する契約不適合責任は、期間を定めて免責とするのが通例です。

付帯設備の1つ1つにまで、建物・土地と同様に契約不適合責任を求めていては、円滑な売買取引が行えないという判断がなされているからです。

具体的には、「付帯設備に関して、物件の引き渡しから1週間が経過した後は、売主は責任を負わないこととする。」という条項を加えることで、部分的な免責特約を取り付けます。

もし、不動産業者を通さず個人間で売買取引を行うという場合も、付帯設備に関する免責事項を記載することをおすすめします。

まとめ

この記事では、契約不適合責任についてどのサイトよりもわかりやすく解説することを目指してまとめてまいりました。

要点を抑えますと、2020年(令和4年)の民法改正により、従来の瑕疵担保責任から現在の契約不適合責任に変更されました。

この変更により、売買取引において、契約内容と目的物の種類・品質・数量などが適合しない場合、売主は買主に対して責任を負います。

契約不適合が発生したら買主は、1年間などの一定期間内(記事内で解説)に売主に通知を行い、損害賠償請求や追完請求を起こすことが可能です。

ちなみに、宅建業者(不動産買取業者)に直接物件を売却するのであれば、大抵の場合、売主の契約不適合責任は100%免責とされます。

ここまでご説明してきた「株式会社Albalink」は、一般的に買手が見つかりづらいとされている「訳あり物件」を専門に直接買い取りを行っております。

過去には、一般の不動産業者が取り扱わない訳あり物件専門の買取業者としてフジテレビの「newsイット!」にも紹介されました。

もちろん、売主様の契約不適合責任は全て免責とさせていただいておりますので、相談だけでもしたいという方はお気軽にご連絡ください。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら