売主の瑕疵担保責任とは?

従来の民法では「売主の瑕疵担保責任」が規定されていました。

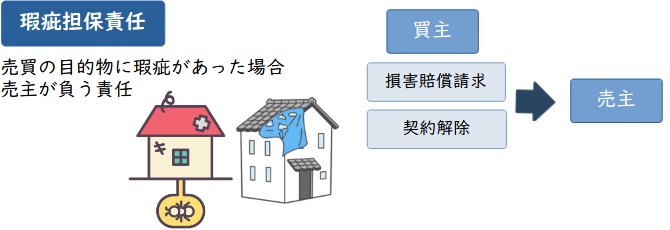

瑕疵担保責任とは「売買の目的物に傷(欠陥)があったときの売主の責任」です。

契約時に買主が把握できていなかった欠陥があり、後日発覚すると、売主は「瑕疵担保責任」を負わねばなりませんでした。

たとえば雨漏りやシロアリなどのトラブルが典型です。

物件引き渡し後に瑕疵が発覚すると、買主は売主へ「解除」や「損害賠償請求」が可能とされていました。

民法改正に伴い瑕疵担保責任から契約不適合責任へ

2020年4月1日、改正民法が施行されて従来の瑕疵担保責任は廃止されました。

代わりに導入されたのが「契約不適合責任」です。

以下で契約不適合責任とはどういった制度なのか、くわしくみていきましょう。

法改正の理由

今回民法が改正されたのは、従来の民法が明治時代に制定された非常に古い法律であり、現代社会の常識に適合していなかったからです。

現代社会への適合性

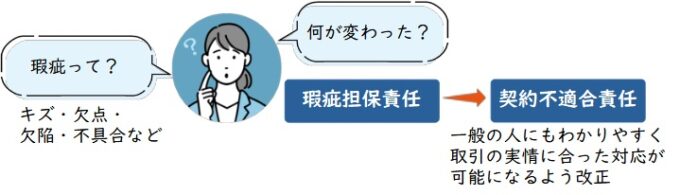

そもそも不動産の欠陥や不具合などを表す「瑕疵」という言葉自体、一般の人には耳なじみがありません。

瑕疵担保責任の内容も「損害賠償請求」と「解除」しかなく、「解除は契約目的を達成できない場合に限られる」など、硬直的で柔軟な対応が困難でした。

「瑕疵担保責任は特定物にしか発生しない(不特定多数のものが対象の売買契約には適用されない)」という場合分けも必要で、よりわかりにくくなっていました。

そこで「一般の人にもわかりやすくなるように」「取引の実情に合った対応ができるように」民法が改正されたのです。

また取引の安全をはかるため、契約不適合責任では、従来よりも買主が有利に変更されている点がたくさんあります。

契約不適合責任の概要

契約不適合責任は、「売買の対象物が契約目的に合致していないときに売主に発生する責任」です。

重要なのは「目的に合っているかどうか」です。合っていれば責任は発生せず、合っていなければ責任が発生します。

契約に合っているかどうかについては、売買の内容や売買契約締結の経緯、当事者の期待などの事情を考慮して客観的に判断します。

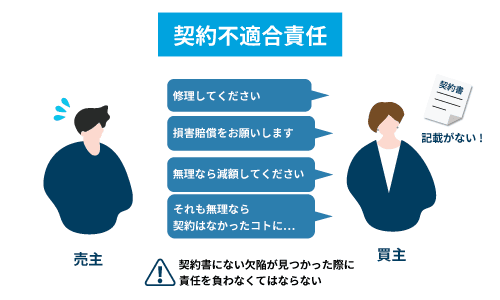

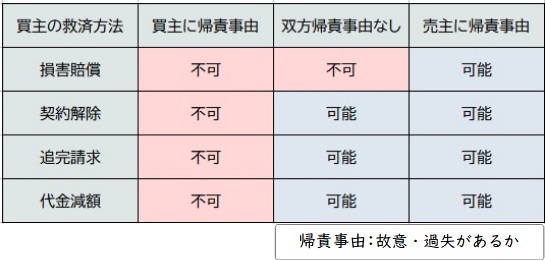

契約不適合責任が発生すると、買主は売主へ以下のような請求が可能です。

契約不適合責任における買主の権利

追完請求

売買の対象物が契約の目的に合致していない場合、買主は売主に対してまずは「追完請求」を行います。

具体的には物の修理や代替物の引き渡し、不足分の追加を要求できます。

たとえば引き渡された物件に傾きが発生していれば、買主は売主へ修繕を請求できます。

代金減額請求

追完請求しても応えてもらえない場合、買主は売主へ問題の程度に応じて代金減額請求が可能です。

たとえば土地を引き渡されたときに面積が不足していたら、買主は売主に対して不足分に相当する代金の減額を要求できます。

なお、代金減額請求をする場合はそれより先に「追完請求」を行う必要があります。

ただし、場合によっては追完請求を行わずにすぐ代金減額請求できるケースもあります。

2.売主が履行の追完を拒絶したとき

3.契約の性質や、当事者の意思表示によって一定の期間内に履行しなければ契約の目的が達成されない場合において、その期間を経過したとき

4.その他で買主が催促しても売主から追完を受ける見込みがないことが明らかなとき

催告解除

引き渡されたものが契約目的に合致していない場合、買主は契約の解除も可能です。

解除を行う場合には、基本的に「相当期間」を区切って契約に従った履行を要求し、期間内に履行が行われない場合にはじめて、解除の効果を発生させられます。

つまり「解除前に1度は履行の機会を与えなければならない」という意味です。

新法での解除は旧法と異なり「目的を達成できない場合」に限定されません。

解除できないのは「不適合が軽微な場合」のみです。

たとえば引き渡された物件にシロアリが巣くっていてそのままでは住めない場合、買主は2週間程度の時間を指定して修繕を求め、売主が2週間経っても対応しない場合に契約の解除ができます。

解除が有効となれば、支払い済みの代金を返還してもらえます。

無催告解除

催告をしても契約の履行が不可能な場合、売主が契約に従った履行を明確に拒絶している場合などには、買主は催告なしに解除が可能です。

これを「無催告解除」といいます。

たとえば購入した物件に雨漏りが発生しているので買主に修繕を求めたいけれど、買主側が「絶対に修繕には応じないし代金も減額しない」などと述べていたら、買主は催告なしに契約を解除できるでしょう。

損害賠償

引き渡されたものの欠陥によって買主が損害を受けた場合、買主は売主へ損害賠償請求できます。

ただし損害賠償請求するには売主の故意や過失が必要となります。

たとえば売主が「シロアリが発生している」と知りながらそのことを隠して買主に売却した場合、買主は売主へシロアリ被害によって発生した損害について賠償金を請求できます。

契約不適合責任の具体例

ただし、契約書に「雨漏りが発生します」と書かれており、買主がそれを了解していた場合には「契約不適合」とはいえないので責任追及できません。

契約不適合責任を追及できるかどうかについて判断するには「契約書への記載内容」が重要なポイントとなります。

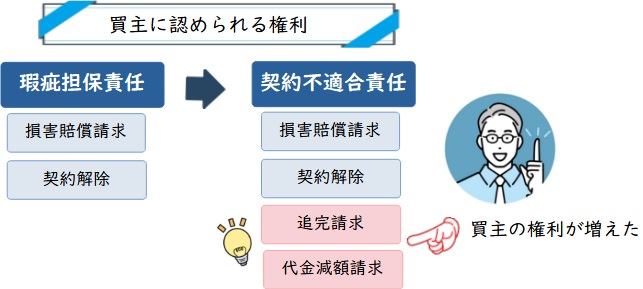

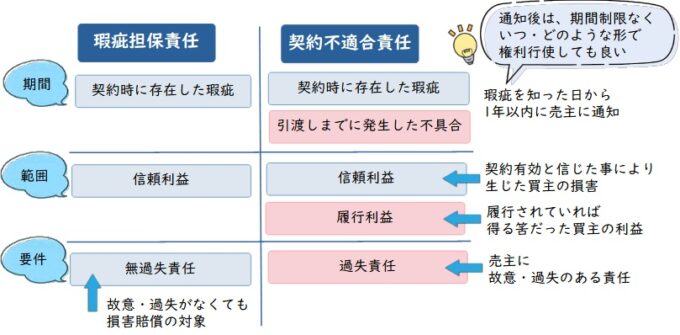

瑕疵担保責任と契約不適合責任の違い

瑕疵担保責任と契約不適合責任とでは、以下のような点に大きな違いがあります。

買主に認められる権利内容

瑕疵担保責任の場合、買主に認められるのは「解除」と「損害賠償請求」だけでした。

契約不適合責任では「追完請求」や「代金減額請求」もできるようになり、権利の幅が広げられています。

不適合が発生した期間

瑕疵担保責任の場合、瑕疵が発生した時期に限定がついており「契約時に存在した瑕疵」にしか適用されませんでした。

しかし現実には「契約後引き渡しまでに不具合が発生する」可能性もあります。

そこで契約不適合責任は「引き渡し時までに発生したトラブル」に適用されます。

契約後、引き渡しまでに不動産に不具合が発生したら、買主は売主へ契約不適合責任を追及できます。

損害賠償の範囲

瑕疵担保責任の場合、損害賠償の範囲は「信頼利益」に限られました。

信頼利益とは、「契約が有効であると信じたために発生する損害」です。

たとえば「売買契約が有効と考えたからカギを交換した」場合、カギ交換費用は信頼利益の損害です。

一方「転売利益」のように「もし契約が有効だったなら得られたはずの利益」に関する損害は対象外とされていました。

こうした利益を「履行利益」といいます。

契約不適合責任では、信頼利益だけではなく履行利益まで「損害」に含まれます。

不動産の転売を予定していた場合、契約不適合責任が発生すると買主は売主に対し転売利益の賠償請求も可能です。

損害賠償請求できる要件

瑕疵担保責任は「無過失責任」だったので、売主に故意や過失がなくても買主は売主へ損害賠償請求ができました。

契約不適合責任の場合、売主に故意や過失がないと買主は損害賠償請求できません。

期間制限

瑕疵担保責任は、「引き渡し後1年間」という期間制限があり、その間に権利を実現する必要がありました。

契約不適合責任では「引き渡し後1年以内に通知」さえすれば権利が保全され、実際に権利を実現するのはその後でも良いことになりました。

契約不適合責任になり、買主が権利行使できる期間が長くなったといえます。

参照元:民法第166条、第566条、第637条、宅建法第40条

契約不適合責任は任意規定

契約不適合責任は、売買契約当事者の意思によって変更できる「任意規定」です。

全部や一部を免除してもかまいませんし、期間を制限するのも自由です。

たとえば「代金減額請求はできない」「追完請求は修補請求のみ」「損害賠償の限度は〇〇円」などと定めることが可能です。契約時には、売買の目的物や状況に応じて特約をつけましょう。

なお、以下の記事でも契約不適合責任について詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。

カンタン1分査定

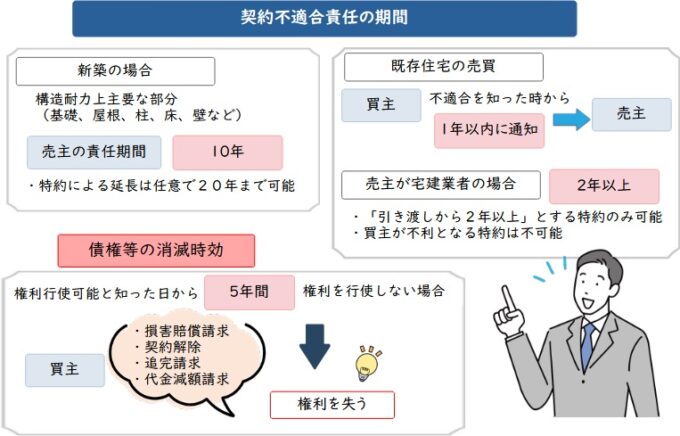

売主が宅地建物取引業者の場合

売主が宅地建物取引業者の場合、契約不適合責任を勝手に免除できないので注意が必要です。

引き渡し後最低2年間、すべての契約不適合責任が存続し続けます。

宅建業法により「宅建業者の契約不適合責任は2年より短くできない」「契約不適合責任を買主に不利に変更できない」と定められているからです(宅建業法40条)。

たとえば瑕疵担保責任を1年間としたり「修補請求できない」などと定めたりしても、特約は無効です。

ただし宅建業者同士の取引では双方がプロなので買主を保護する必要がなく、この制限が適用されません。契約不適合責任の免除も可能です。

なお売主が宅建業者でなくとも事業者であれば、「消費者契約法」が適用されて消費者を一方的に害する特約は無効となります。

たとえば売主の責任を全部免除する特約は無効になる可能性が高いでしょう。

契約不適合責任へ改正後の対応

改正民法はすでに2020年4月に施行済です。

今後不動産の売買契約を締結する際には契約不適合責任に対応しなければなりません。

基本的に、以下のように対処すれば問題は発生しないでしょう。

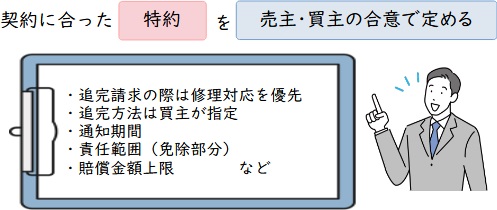

特約を定める

契約不適合責任をそのまま適用されると、さまざまな不都合が生じる可能性があります。

たとえば契約不適合責任では「まずは追完請求をしなければならない、その後に代金減額請求ができる」という「順番」が指定されています。

また、追完請求するときには「売主側がどの方法で追完するか決定できる」と定められています。

買主が「修理してほしい」と希望しても「不足物の引き渡し」などの別の方法で対応される可能性があるのです。

「修補請求してから代金減額請求する」という順番を外すには、特約で「修補請求せずに代金減額請求が可能」と定めておく必要があります。

また具体的にどういった方法で追完してほしいのか買主が指定したい場合、特約で「追完請求の際には修理対応を優先する」「追完の方法は買主が指定する」などと定めておかねばなりません。

契約不適合責任に対応するには「特約」の定めと契約書への記載が不可欠です。

契約不適合責任の通知期間

民法の原則では、契約不適合責任を追及するため買主は「引き渡し後1年以内に通知」しなければなりません。

特約により、この期間を短くも長くもできます。

たとえば「引き渡し後半年以内」としておけば売主に有利になりますし、「引き渡し後1年6か月以内」とすれば買主に有利になるでしょう。

契約不適合責任の免除部分

契約不適合責任は特約によって「免除」できます。

ただし「全部免除」すると、売主は契約に沿っていないものを納品してもまったく責任を負わない結果となり、買主が不利になりすぎます。

責任を免除するなら個別に検討を行い、免除してもよい部分としない部分を洗い出しましょう。

代金減額請求権は除外

代金減額請求をする場合には「どのくらい減額するか」を決めなければなりません。

すると不動産や欠陥の評価方法が問題となり、トラブルが拡大する可能性も高くなります。

特に素人の個人間で取引する場合には、代金減額請求を免除しておくのが良いでしょう。

設備に関して契約不適合責任を免責

中古物件では、設備に何らかの不具合が発生しているケースが多々あります。

軽微な設備の不具合に厳密に契約不適合責任を適用すると、スムーズな取引が難しくなる問題も指摘されています。

個人間で中古物件の取引をする場合などには、重要でない設備についての契約不適合責任を免除しておくと無用なトラブルを防ぎやすくなるでしょう。

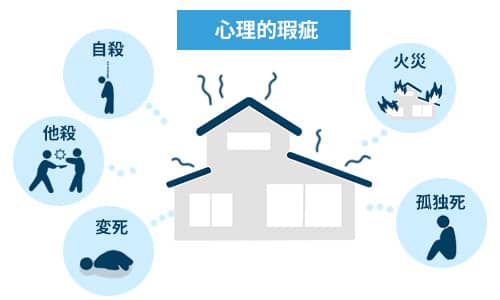

心理的瑕疵・環境的瑕疵は告知書で

心理的瑕疵とは、以前に物件内で自殺者が出たなど「心理的にプレッシャーを与える欠陥」です。

環境的瑕疵とは「近隣にお墓、ゴミ処理施設、暴力団事務所がある」などの環境的な問題です。

心理的瑕疵や環境的瑕疵を抱えた物件では、必ず契約書内で問題点を買主へ告知し、買主了承のもとで取引を行いましょう。

契約書に書かずに売買すると、後に買主が「契約不適合責任」を主張する可能性があります。

不動産売却時に買主に告げなければならない瑕疵については、以下の記事で詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。

なお、当サイトを運営している「株式会社Albalink」は、一般の買手が付きにくい「訳あり物件」に特化して専門的に買い取っております。

もちろん、売主様の契約不適合責任は全て免責とさせていただいておりますので、気軽にご相談ください。

>>【契約不適合責任は一切ナシ】無料で不動産の買取査定を依頼する

まとめ

今後不動産売買契約を締結するなら、契約不適合責任の知識が必須です。

今回ご紹介した内容をしっかり把握して安全に取引を行いましょう。

迷ったときには自己判断せず、専門家へ相談するようお勧めします。

もし不動産を売却したあとで余計なトラブルに巻き込まれたくないなら、専門の買取業者に依頼するのも選択肢のひとつです。

専門の買取業者は物件を買い取ったあとにリフォームなどを施し、それから再販して収益を上げることをビジネスとして展開しています。

そのため、現時点で瑕疵があっても特に問題とはならず、買取にあたってあなたの契約不適合責任を免責にすることができるのです。

弊社AlbaLink(アルバリンク)でも、あなたの大切な不動産を契約不適合責任を免責にした状態で買い取らせていただきます。

買主との契約不適合責任トラブルに巻き込まれたくない、余計な心配を抱えずに不動産を売却したいとお考えの方は、弊社までお気軽にお問い合わせください。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら