共有持分の買取や売却は可能

不動産を共有名義にしていると、費用の精算や物件の活用、処分について他の共有持分権者と話し合わねばならず、何かと面倒です。

不動産全体を自分1人のものにできれば便利でしょう。

他の共有者との話し合って共有持分を買い取れば、自分1人で単独の所有者になれます。

あるいは自分の共有持分を他の共有持分権者に売れば、面倒な共有関係から離れられます。

共有状態を解消したいなら、共有持分の買取や売却が有効な解決方法となるでしょう。

共有持分を買い取るメリット

共有持分を他の共有者から買い取るメリットは、主に以下の2つです。

- 不動産を自由に活用できる

- 市場価格で売却できる

他の共有持分権者の共有持分を買い取ってあなたの単独名義にすれば、不動産を売却したり、賃貸したり、抵当に入れてローンを借りたり、と自由に活用できるようになります。

また、世間一般に共有持分のみを欲しい人はほとんどいませんが、不動産全体であれば買い手を見つけやすくなります。

基本的に市場価格で売れるので、共有持分だけ売るより売却価額が高額になるでしょう。

共有持分の「買取請求」を2種類に分けて解説

「共有持分の買取請求」と聞いて、思い浮かべるイメージは人によって異なります。

「共有持分を強制的に買い取る」というイメージや、「買い取りたいので話し合いましょう」というイメージを持つかもしれません。

この記事では都合上、

- 「共有持分買取請求権の行使」

- 民法上(第253条)の強制力を持つ買取請求

- 「通常の持分買取のお願い」

- 単に共有者間での話し合いを求める買取請求

の2つに分けて「共有持分の買取請求」を解説していきます。

ちなみに、この記事を読んでいる方の中には「逆に共有者とのトラブルを避けるために、自分の共有持分を売却してしまいたい。権利関係から開放されたい。」という方もいるかも知れません。

そのような方は、共有持分のみの売却に特化した専門の不動産買取業者に相談するべきです。

弊社Albalinkも訳アリ物件専門の不動産買取業者として、共有持分の買取を積極的に行っておりますので、ぜひ一度の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。

以下の記事に「共有持分のみの売却」や「信頼できる専門の不動産買取業者」についてまとめていますので、お読みください。

共有持分買取請求権とは「強制的」に持分を買い取る方法

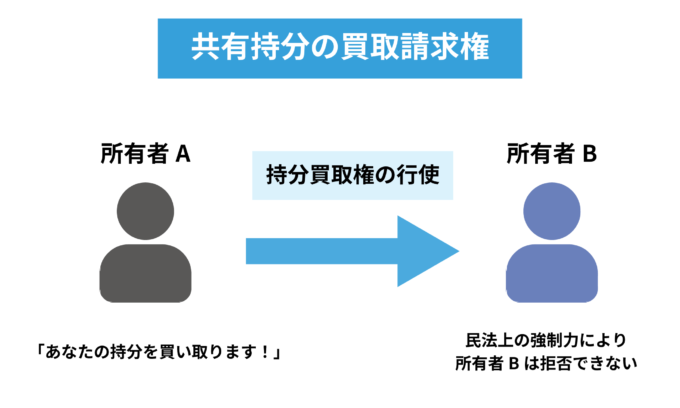

「共有持分買取請求権(以下、持分買取権)」とは「民法上の強制力を持って他の共有者の持分を買い取る権利」のことです。

持分買取権の行使による買取請求を行えば、他の共有者の意思に関係なく持分を強制的に買い取ることが可能です。

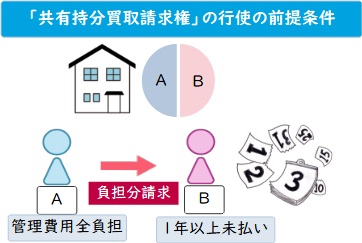

ただし、この権利を行使(適用)するためには

- あなたが他の共有者の負担分も不動産の管理費を肩代わりしている

- 管理費の負担分を他の共有者に請求している

- 他の共有者が管理費の請求から1年以上支払いをしない

という前提条件が必要です。

そのうえで、それぞれの状況に合わせて以下のように記事を読み進めてみてください。

| 持分買取権を行使して、他の共有者へ買取請求を行いたい | 「他の共有者に対し法的強制力のある持分買取権を行使する」へ |

|---|---|

| 不動産の管理費を滞納して、他の共有者から買取請求を受けている | 「他の共有者から法的強制力のある持分買取権を行使された際の対処法」へ |

| 共有持分買取請求権を行使される前に、共有持分を手放したい | 「共有持分は「買取業者」への売却がおすすめ!【ラクに共有関係を解消できる】」へ |

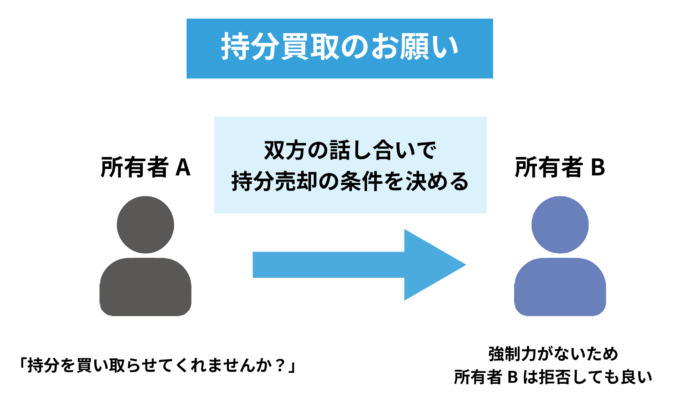

通常の持分買取とは「お願い」して持分を買い取る方法

前述した、民法上の共有持分買取請求は、強制力のある権利行使のことを指します。

ただ、一般の方の中では、民法上の権利ではなく、「他の共有者に対して買い取って欲しいとお願いすること」を買取請求と呼ぶ方もいます。

この記事では、民法上の権利行使と明確に線引きするために、他の共有者に対して「買い取って欲しいとお願いすること」を「通常の持分買取のお願い」と表現します。

共有持分とはいえ、自身の持分には完全な所有権を有しているので、他の共有者と売買代金などの条件さえ合意できれば、当然に売買可能です。

ですが、相手方も当然拒否できます。

他の共有者へ持分買取のお願いをしたいという方は、後述の「他の共有者に対し買い取らせて欲しいとお願いする」を参考にしてください。

逆に他の共有者から持分買取のお願いを受けているという方は、後述の「他の共有者から買い取らせて欲しいとお願いされた際の対処法」を参考にしてください。

なお、共有持分を他の共有者に内緒で売却する方法は以下の記事で解説しています。

併せて参考にしてください。

カンタン1分査定

他の共有者に対し法的強制力のある持分買取権を行使する

状況次第では他の共有者の持分を強制的に買い取ることが可能です。

前述の通り、

- あなたが不動産の管理費を他の共有者の分も負担している

- あなたからの支払い請求を受けている共有者が、請求から1年を超えてもその支払いをしない

上記の条件を満たすことで、「持分買取権」を行使できるからです。

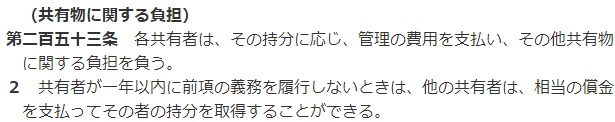

持分買取権については民法253条で定められており、実際の条文は以下の通り。

参照元:e-Gov法令検索|民法第253条

条文だけでは分かりづらいので順を追って解説していきます。

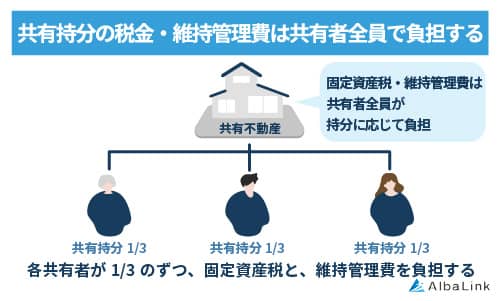

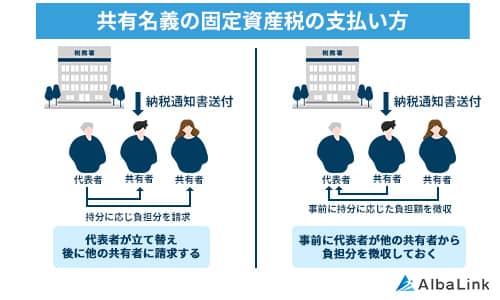

不動産の共有者は各自の持分割合に応じて「管理費」や「税金」を負担する義務を負っています。

ただ現実的には、共有不動産にかかる費用を共有者のうちの1人が肩代わりしていることも多々あります。

この時、費用を負担している共有者には、「他の共有者に本来支払うべき負担分を請求する権利(求償権)」が発生します。

そして、負担分の請求を1年超滞納している場合、費用を負担している共有者は滞納者に対して「持分買取権」を行使できるようになります。

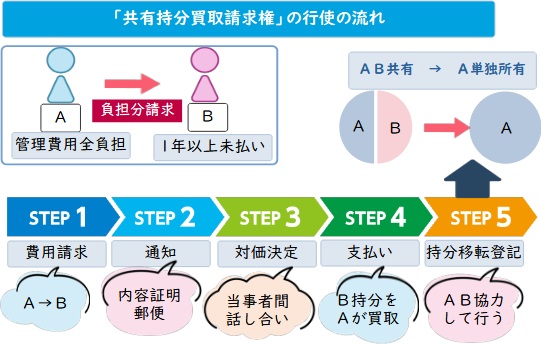

「持分買取権の行使」による強制買取の流れ

前項で「持分買取権」を行使する前提条件を解説してきました。

ここからは「持分買取権」で他の共有者の持分を強制的に買い取る流れを解説していきます。

「持分買取権」の行使から買取までにかかる期間は、管理費の滞納者が手続きに協力的かどうかで異なります。

もし他の共有者が手続きに協力的でない場合は、裁判等の余計な手順を踏まなければならず、時間がかかります。

具体的な買取までの期間は、滞納者が協力的なら「1か月程度」、滞納者が非協力的なら「半年~1年程度」で考えておくとよいでしょう。

「持分買取権の行使」で他の共有者の持分を強制的に買い取る流れは以下の通りです。

以下で、1つずつ詳しく解説していきます。

管理費用の請求

あなたが肩代わりした管理費や税金を他の共有者に対して請求します。

共有不動産に対する管理費や税金が発生して、他の共有者の負担分を肩代わりした瞬間に、あなたには「負担分を請求する権利」が生じます(前述)。

法律上、請求方法や請求書の様式についての規定はなく、口頭での通知でも構いません。

ただ後々「言った、言わない」とトラブルになる可能性があるので、請求した事実が残る書面やメールで請求する方が安心でしょう。

持分買取権の行使を通知

前項の請求から1年以内に支払いがないときは、その共有者に対して持分買取権の行使が可能となります。

持分買取権を行使する際は、管理費を支払わない共有者に対して「持分買取権を行使する」と意思表示をします。

「持分買取権の行使」は、買取請求を行う本人の意思表示のみで、法的効力が発生します。

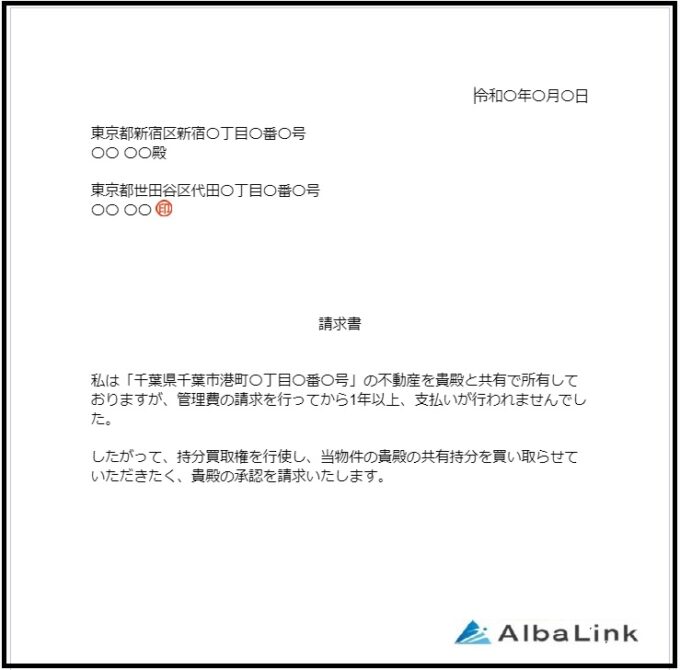

法律上、意思表示の方法に規定はありませんが、後の手続きを安心して進めるために「内容証明郵便」で通知した方がよいでしょう。

内容証明郵便とは、いつ(年月日)、誰から誰宛てに、どのような内容の文書が差し出されたかが、謄本(原本の内容を全部書き写した文書)によって証明される郵便のこと。

送付された文書の内容、差出人及び受取人、差し出した日の日付が郵便局(日本郵便株式会社)により証明されるという効力がある。

参照元:内容証明郵便【郵便局】

【内容証明郵便 見本】

「内容証明郵便」を利用することで、万が一裁判となった場合でも「意思表示をおこなった事実」を証明することが可能です。

支払う対価(償金)を決定する

持分を買い取る際に支払う対価(償金)について、当事者間で協議を行い金額を決定します。

万が一、協議で対価についての話し合いがまとまらない場合は、以下の手順で対価の金額を決定します。

上記のように協議で話し合いがまとまらないと弁護士に話し合いの仲介を依頼する必要があり、費用が「50万円~100万円程度」かかります。

また、「不動産鑑定士への依頼」と「民事調停(話し合い)」は省略できます。

つまり、協議での解決が無理であると判断した時点で、裁判所に訴訟を申し立てることも可能です。

対価の支払い

滞納者に対して、決定した対価を支払います。

対価の支払い完了により、滞納者の持分は持分買取権行使者の所有となります。

ただし、この権利関係は持分買取権行使者と滞納者との当事者間でしか主張することができません。

第三者へも自身の所有を主張するためには、次の持分移転登記手続きが必要です。

登記申請

持分移転登記を行い、滞納している共有者の持分をあなた名義に変更します。

登記を行うには「滞納者」「持分買取権行使者」両方の共有者が共同で登記申請を行わねばなりません(不動産登記法第60条)。

ですが、買取請求の意思表示を行ったとしても、滞納している共有者が登記申請に協力するとは限りません。

滞納者が登記申請に協力しない場合は「所有権移転登記手続請求訴訟」を地方裁判所へ申し立てます。

所有権(持分)の移転登記申請に協力するよう求める訴訟

裁判所で訴訟内容が認められれば、あなた単独での登記申請が可能になります(不動産登記法第63条)。

共有持分の移転登記にかかる費用については、以下の記事で詳しく解説しています。

【具体例付き】「持分買取権の行使」で支払う対価

ここからは具体的な数字を交えて「持分買取権の行使」で支払う対価がいくらになるかを分かりやすく解説していきます。

あなたと弟が「2分の1ずつ」で不動産を共有

あなたが肩代わりした「管理費の負担分100万円」を弟が請求から1年を超えて滞納

不動産鑑定士に鑑定を依頼し、不動産全体の鑑定評価額は「3,000万円」

上記の例で、不動産鑑定士の鑑定結果を元に対価を決定する場合「3,000万円の2分の1」なので対価の金額は「1,500万円」となります。

また、この時支払う対価から「あなたが肩代わりしている金額(求償分)」を差し引くことが可能です。

上記の例では「1,500万円-100万円」なので、最終的に支払う対価は「1,400万円」となります。

他の共有者から法的強制力のある持分買取権を行使された際の対処法

ここまで「持分買取権の行使」で他の共有者の持分を買い取る手順を解説してきました。

前述の通り「持分買取権の行使」とは、「民法上の強制力をもって他の共有者の持分を買い取ること」です。

中には、「管理費の支払いを先延ばしにしていたら突然、持分買取権の行使による買取請求の通知が届いて驚いている」方もいるかもしれません。

ここからは、あなたが持分買取権を行使された際の正しい対応について解説していきます。

持分買取権を行使された際は、以下の3点をおさえて対応してください。

以下で、1つずつ順に解説していきます。

持分の買取は拒否できない

持分買取権の行使者が「あなたの持分を買い取る」という意思表示を行った時点で、法的効力が発生します。

法的効力が発生してしまうと、持分が買い取られることに対してあなたは拒否できません。

例えば、相手からの連絡を無視する等で、買取を拒否することはおすすめできません。

裁判を起こされた場合、あなたが連絡を無視した事実によって、裁判所の判断が厳しくなり「あなたが受け取る対価」が低く見積もられる可能性が高まります。

共有持分を買い取る場合の価格相場

共有持分の価値は、基本的に以下の計算式によって計算します。

ただし実際に共有持分の買い手を市場で探しても、上記価格で売れる可能性はまずありません。

そこで持分権者同士で話し合う場合でも、上記より減額される例が多いでしょう。

つまりあなたが買い取る場合、上記価格より安く買える可能性も十分にあります。

一方、こちらが売る場合には上記より低額でしか売れないケースも多々あります。

相手が「ぜひ共有持分を買い取りたい」と希望している場合には、市場価格に近い高値で売れる可能性もあります。

たとえば相手が共有物件を独占使用していて「単独の所有者になりたい」という強い要望をもっているなら、強気の交渉も可能となるでしょう。

あくまで交渉ごとなので、売却代金はケースバイケースで決まるともいえます。

対価(償金)を協議で決する

「買取請求をした」「買取請求を受けた」両方の共有者で協議を行い、あなたが受け取る対価を決めましょう。

持分が買い取られてしまうことは免れませんが、あなたが受け取る対価(償金)は当事者間で決めることが可能です。

万が一、協議がまとまらない場合に対価の金額を決定する手順は前述の「支払う対価(償金)を決定する」で解説しております。

登記手続きに協力する

あなた自身の持分を譲り渡すために、買取請求をした共有者と共同で登記申請を行う必要があります。

登記手続きを拒んだとしても、訴訟を起こされれば持分の譲り渡しは避けられないので、登記申請には協力した方が良いでしょう。

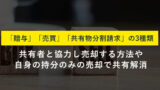

他の共有者に対し持分を買い取らせて欲しいとお願いする

これまで解説してきた「持分買取権の行使」は「他の共有者が管理費や税金の支払いに1年以上応じない」という前提条件がなければ行えない方法でした。

ここからは通常の「持分買取のお願い」で他の共有者に対して買取請求を行う流れを解説します。

「持分買取のお願い」は強制力のある「持分買取権の行使」とは違って、お互いに売買条件に合意できれば買取ができます。

なお、以下の記事でも共有者から共有持分を取得する方法を解説しているので、併せて参考にしてください。

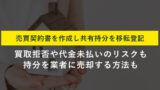

まずは「持分買取のお願い」で交渉を持ち掛けよう

前提条件が揃わず「持分買取権の行使」による法的な強制買取に踏み切れない場合は、他の共有者に対して「持分買取のお願い」で話し合いを持ち掛けましょう。

ただ「持分買取のお願い」では、

ただ「持分買取のお願い」では、

- 他の共有者から持分を買い取れるかどうか

- 持分の買取価格

- その他の売買契約条件

等の全てが共有者間の交渉次第で決まります。

つまり、他の共有者を説得できるかどうかが売買成功のカギです。

「共有者間での持分売買で持分のみを安く買い取るための交渉術」は、以下の記事で解説しておりますので、参考にしてください。

「持分買取のお願い」の流れ

「持分買取のお願い」によって他の共有者の持分を買い取る流れは以下の通りです。

- 他の共有者と「買取価格」等の条件を交渉する

- 「契約書の作成」や「登記手続き」を司法書士に相談する

- 共有者間で売買契約を締結する

- 「売買代金の決済」をして、司法書士が「持分移転登記」を行う

詳しい流れは、以下の記事で解説しておりますので、参考にしてください。

また、持分売却時にかかる税金については、以下の記事で詳しく解説しています。

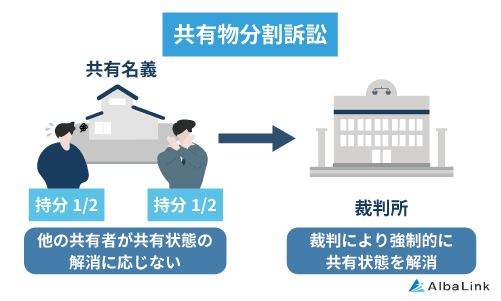

交渉がまとまらなければ「共有物分割請求」も可能

他の共有者が「持分買取のお願い」に応じない場合には「共有物分割請求(以下、分割請求)」という手段があります。

ただ、この分割請求は「他の共有者に対して共有状態の解消を求める」ことであり、あなたが必ずしも持分を買い取れるとは限りません。

訴訟の申立先である地方裁判所が、最終的な不動産の分割方法を判断するからです。

例えば、判決の内容次第では「不動産全体を競売にかけ、得た売却代金を持分割合に応じて分割する」という結果になることもあります。

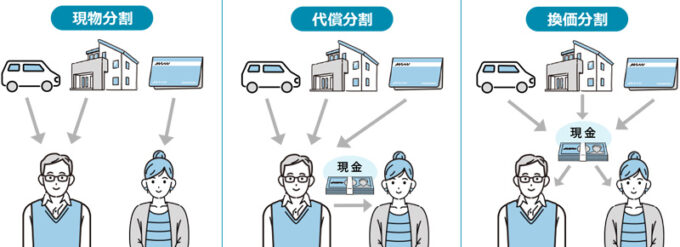

「共有物分割請求」による共有不動産の3つの分割方法

分割請求を起こした場合、以下の3つの方法のうちどれかで不動産を分割することになります。

- 代償分割

- 共有者のうち1人が共有不動産を取得する代わりに、他の共有者に対して持分相当分の金銭を支払う方法。

簡単に言えば、共有者同士で持分を売買する分割方法。 - 換価分割

- 共有不動産全体を売却(競売)して、得た売却益を持分割合に応じて分割する方法。

- 現物分割(土地のみの場合)

- 共有名義の土地を物理的に切り分けて(=分筆)分割する方法。

切り分けた(分筆後の)各土地は、それぞれ元の土地と同じ割合の共有状態となる。

それぞれの土地の持分を交換し合うことで、各土地を双方が単独で所有することができる。

上記のうち「代償分割」で「あなたが不動産の取得者となること」が認められれば、あなたが他の共有者から持分を買い取ることができます。

共有物分割請求をするべきか迷う方は、「共有物分割請求をするべきケース・しないべきケース|実際の流れと判例も紹介」を参考にしてください。

「共有物分割請求」の流れ

分割請求を行う際、最初からいきなり裁判を起こすことはできず、共有者間での協議から段階を踏んで手続きを進める必要があります。

具体的な分割請求の流れは以下の通りです。

- 弁護士に相談する

「共有者間での協議の取りまとめ」や「裁判手続き」等を弁護士に依頼します。 - 共有物分割協議を行う

共有者全員で不動産の分割方法について話し合います。 - 地方裁判所に訴訟を申し立てる

協議がまとまらないのであれば訴訟を申し立て、裁判となります。 - 各共有者が口頭弁論を行う

口頭弁論や証拠の提出等で、訴訟内容に間違いがないかを、裁判所が確認します。 - 裁判所から判決が下る

口頭弁論や証拠等の内容を受け、裁判所が不動産の適切な分割方法を決定します。

共有物分割請求の詳細な流れは以下の記事にて解説しておりますので、参考にしてください。

買取を希望するなら弁護士に相談

あなたが分割請求を起こすことで、他の共有者の持分を買い取れる見込みがあるかどうかは弁護士に相談しましょう。

万が一、協議がまとまらずに裁判となった場合、どのような判決が下されるかというのは、一般の個人では見当のつけようがありません。

弁護士であれば過去の様々な判例から、あなたの状況に応じた見解を示してくれます。

他の共有者から持分を買い取らせて欲しいとお願いされた際の対処法

ここまでは「持分買取のお願い」で他の共有者に買取請求を起こす流れを解説してきました。

ですが、この記事を読んでいる方の中には、他の共有者から突然「持分を買い取らせてほしい」とお願いされて困惑している方もいるかと思います。

他の共有者から「持分買取のお願い」で買取請求をされた場合の対処法は以下の4つになります。

あなたの状況や、相手の意図によって対応が異なりますので、しっかり確認してください。

提示金額に納得できる場合は素直に買取に応じる

もしもあなたが、「現状で共有不動産を活用していないから手放してもいい」と感じていた場合、金額さえ合えば買取に応じることで提案者もあなたも双方にメリットがあります。

買取の提案者はあなたの持分を買い取れますし、あなたも共有不動産を手放してまとまった現金を受け取ることができるからです。

ですが「可能な限り高値で買い取ってもらいたい」と思うものです。

「共有者間であなた自身の持分を高く買い取ってもらうための交渉術」は、以下の記事で解説しておりますので、参考にしてください。

どうしても不動産を手放したくない場合は相手の持分を買い取る

逆にあなたがどうしても「不動産を手放したくない!」のであれば、あなたが相手の持分を買い取るという方法があります。

この方法は、持分買取の提案を持ちかけてきた共有者が、

- 不動産の権利関係を整理したい

- 将来のリスクを考えて共有状態を解消したい

等で「不動産の取得」ではなく「共有状態の解消」を目的にしている場合におすすめです。

提案してきた共有者からしても、不動産の共有を解消できれば良いのですから「どちらが不動産を所有するか」について関心がない可能性があります。

交渉が成立して相手の持分を買い取ることができれば、あなたが不動産を自由に活用できるようになります。

「あなたが持分を買い取る」ということも視野に入れて、共有者と協議を進めましょう。

相手方の共有者に売却したくない場合は第三者への売却も視野に

どうしても「相手方の共有者には自分の持分を売り渡したくない!」という場合もあるでしょう。

例えば、

- 以前から共有者間の関係が悪い

- 相手から提示されている金額が不当に安価である

等様々な理由が考えられます。

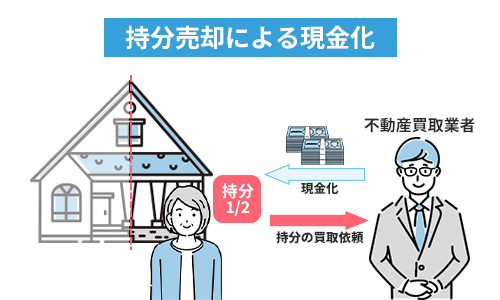

このような場合は「あなた自身の持分のみを第三者に売る」ことも検討しましょう。

あなたの持分のみを第三者に売却すれば、共有関係から抜けることで共有者との関係を断つことが可能です。

ただし、共有持分はそれのみを買い取ったところで、不動産全体を自由に活用できないため、一般の個人へ売却しようとしても売れません。

また、一般の不動産屋もまず取り扱ってくれません。

しかし、共有持分を専門に取り扱う買取業者であれば、活用ノウハウがあるので持分のみであっても買い取ってもらえます。

共有持分専門の買取業者を利用するメリットについては「共有持分を買取業者へ売却するメリット」の章で解説しています。

弊社Albalinkでも、共有持分のみの買取を積極的に行っておりますので、他の共有者からの不当な買取請求でお困りの方はお気軽にご相談ください。

※「物件住所」「氏名」「メールアドレス」を伝えるだけで相談を依頼できます。(※個人情報保護は万全です)

※無料相談はサービスの一環であり、買取を前提とするものではありませんので、お気軽にご利用ください。

なお、他の共有者が自身の共有持分を第三者へ売却することも十分考えられます。

その際にどのようなトラブルが発生する恐れがあるのか、対処法と併せて下記記事にまとめましたので、ぜひ参考にしてください。

協議がまとまらない場合は弁護士連携の買取業者に相談

万が一裁判になると、競売にかけるという判決が出る可能性があり、そうなると共有者全員が損をする可能性があります。

ですから、共有者間で持分売買の交渉がまとまらず、裁判にもつれ込みそうという場合は「弁護士と連携した専門の買取業者」に相談しましょう。

弁護士と連携した買取業者であれば、あなたの持分を買い取り、共有者間の協議を引き継いでくれる可能性があります。

ただし、買取業者からしても買取後に、他の共有者との話し合いに時間がかかったり、裁判になった際の費用がかかるリスクがあるため、買取価格は安価になりがちです。

安価でもいいから、面倒な話し合いから抜け出したいという方は、買取業者に一度相談してみることをおすすめします。

なお、弊社Albalinkは訳アリ物件専門の買取業者です。

そのため、共有持分といった特殊な不動産の買取実績も豊富にあり、高額買取に自信を持っています。

また、弁護士とも連携しておりますので、買取り後の共有者との話し合いにも対応できます。

ですから、少しでも高く共有持分を売却したい場合は、ぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。

※「物件住所」「氏名」「メールアドレス」を伝えるだけで相談を依頼できます。(※個人情報保護は万全です)

※無料相談はサービスの一環であり、買取を前提とするものではありませんので、お気軽にご利用ください。

共有者間での持分買取で起こり得るリスク9選

共有者間で共有持分を売買するメリットをご紹介してきましたが、実はリスクも存在します。

以下の9つについてそれぞれ解説していきます。

- そもそも相手との交渉がまとまらない

- 売買価格で揉める

- 売買価格によっては「みなし贈与」になる

- 住宅ローンが使えない

- 契約書に不備が発生する

- 登記を行わずに放置する

- 代金が支払われない

- 不動産売買時の各種税制優遇を適用できない

- 売買が円滑に進まず親族間トラブルになることも

共有持分を個人売買するメリット・デメリットについては、以下の記事で詳しく解説しています。

そもそも相手との交渉がまとまらない

そもそも共有者間での交渉を持ちかけて上手くいくとは限りません。

当然ですが、 他の共有者を納得させられなければ、共有持分を売買することはできません。

売買価格で揉める

共有者間の売買では、各共有者が自分たちで売買条件を決定するので、価格交渉が難航しがちです。

買主と売主双方に「もっと安く買いたい」「もっと高く売りたい」という意向があるからです。

ただ、相手があまりに不当な価格で意向を曲げないようであれば、売買を考え直した方がよいでしょう。

取引時に双方が納得していたとしても、後々になってどちらかに「損した」と怒りが沸いてくれば、トラブルのもととなるからです。

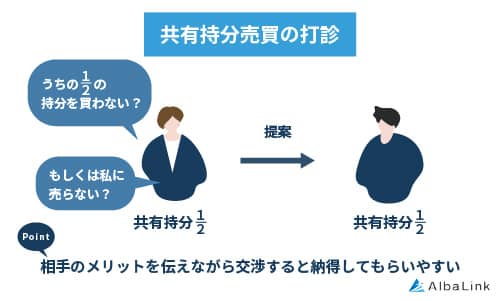

売買価格によっては「みなし贈与」になる

共有者間での売買価格が実際の市場価格と大きく異なる場合、その売買行為は「みなし贈与」になる可能性があります。

当人に贈与の意図はなかったが、税務署に贈与を行ったとみなされる行為

売買が贈与とみなされると、売買により「利益を受けた人」に贈与税がかかります。

市場価格3,000の不動産を親子で「2分の1」ずつ共有

父の持分を息子に「1万円」で売却

このように、父の持分の市場価格「1,500万円」と売買価格「1万円」にあまりに大きな差があると、この売買はみなし贈与になる可能性が高いでしょう。

この場合、差額分「1,499万円」にかかる税金が、利益を受けている息子に対して発生します。

具体的な課税額は、その他条件によっても異なりますが「約430万円」にのぼります。

共有者間で共有持分を売買する際は「適切な売買価格」であることが重要です。

住宅ローンが使えない

ほとんどの場合、共有持分のみの売買では買主は住宅ローンを利用することができません。

通常、買主が購入する不動産を担保に融資を引きますが、不動産の一部(共有持分)のみで担保として認められることは稀です。

つまり、買主となる共有者は自身で購入資金を用意しなければならないため、資金的な余裕が必要です。

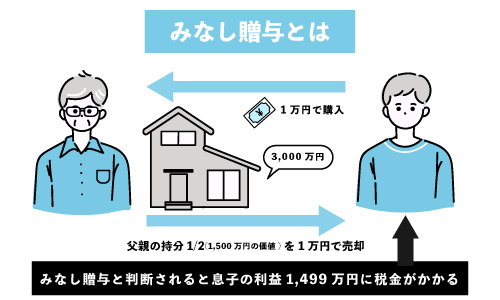

契約書に不備が発生する

共有者間での売買であっても、以下のような正式な売買契約書を用意しなければなりません。

契約書は、当事者間の言った言わないのトラブルを防ぎ、売買後の登記手続きを行うための必要書類でもあるためです。

しかし、売買を行う共有者が自分たちで契約書の作成を行うと、重要な記載事項を誤る危険性があります。契約書の基本事項に誤りがあると契約書自体が無効となり、登記手続きが行えなくなるかもしれません。

そのため、契約書の作成は自分たちで行わず「司法書士」「不動産業者」へ依頼しましょう。

それぞれの相談範囲は以下の通りです。

- 不動産業者

売買契約書の作成

重要事項説明および重要事項説明書の作成 - 司法書士

売買契約書の作成

売買後の登記手続き

共有者同士で、重要事項の説明が不要である場合は、相談費用の安い司法書士へ相談しましょう。

一方で、買主と売主双方を交えて重要事項説明を行いたいという場合は、不動産業者へ相談する必要があります。

登記を行わずに放置する

共有者間の売買では、共有者を変更するための登記手続きをし忘れることがあります。

確かに、共有者が変わった際の登記手続きには、申請期限もありませんし、行わなくても罰則もありません。

しかし、公的には共有者は変更されていないため、悪意を持った売主が第三者に二重で売却したというケースもあります。

さらに将来相続が起きた際には、「本当の共有者」が誰かわからず、相続人(不動産を受けつぐ人)が混乱してしまうでしょう。

その頃には、当時の契約書なども紛失しており、正しい名義に登記するために多大な手間がかかる可能性があります。

登記手続きは、司法書士へ相談しましょう。

代金が支払われない

共有者間での売買では、契約を結んだにも関わらず、買主が代金を支払わないことがあります。

理由としては、

- 住宅ローンを利用できず、現金決済となるため購入資金が本当にあるのか不透明

- 親族だからと支払いを後回しにされる

等が挙げられます。

具体的な代金不払いのリスク回避として、売買契約書を「公正証書」にしておくことをおすすめします。

記載内容が公的に証明される文書のこと

司法書士等の公的資格を持つ専門家が作成する必要がある

公正証書化しておけば、相手が支払いを滞納した際に、相手の預貯金などを差し押さえて残金を回収できるからです。

売買契約書を公正証書化するために、司法書士に契約書の作成を依頼しましょう。

不動産売買時の各種税制優遇を適用できない

共有者間での売買では不動産売買時の税制特例の恩恵を受けられない可能性があります。

各種税制特例は、他人同士のいわゆる「通常の不動産売買」を想定したものが多く、買主と売主が「親子や夫婦等の親族関係」でないことと定めているためです。

例えば、マイホームを売却した時の「3,000万円の特別控除」があります。

この特例は、居住していた家を売却した際の利益のうち、最大3,000万円に関しては税金がかからなくなる制度です。

しかし、親族間売買ではこの特例は適用されないため、売却した際の利益に対し最大で「39%」もの税金が課せられます。

具体的に親族間売買では適用できない可能性がある税制特例は以下の通りです。

特例ごとに要件が異なりますので、詳しく知りたい方は各URLをご参照ください。

居住用財産を譲渡した場合の3000万円特例控除

居住用財産を売ったときの軽減税率の特例(10年超所有軽減税率の特例)

特定の居住用財産の買換えの特例(買い換え特例)

特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

なお、不動産売却に関する税金・特例については、以下の記事でも詳しく解説しています。

売買が円滑に進まずトラブルになることも

売買交渉が円滑に進まず、共有者間でトラブルが発生する可能性があります。

特に親族間であれば、売買後も関係を続けなければならず、トラブルが発生すると厄介です。

共有者間でトラブルを引き起こさないためにも、強引な売買交渉は厳禁です。

共有持分は「買取業者」への売却がおすすめ!【ラクに共有関係を解消できる】

前述したとおり、共有持分を「買取業者」に買い取ってもらえば、共有関係のトラブルをラクに解消できます。

確かに、前述した「持分買取権」を行使すれば、強制的に共有関係を解消できます。

しかし、持分買取権を行使するには裁判を行う手間や約100万円の弁護士費用もかかり、実行するにはかなりハードルが高いです。

また、持分買取権を行使された側としても、提示された価格に納得できなかったり、やりたくもない登記手続きに協力したりなど、持分買取権に応じるストレスは計り知れません。

共有者間での持分を売却する方法も紹介しましたが、双方で協議を進めようにも、素人同士の協議では話が上手くまとまらないケースがほとんどです。

このように、「持分買取権」や「共有者間での持分売却」を実現するのは、実際には難しいのが現状です。

ですが、「買取業者」へ持分を売却すれば、手間や費用、ストレスなしで共有関係を解消できます。詳しくは次の章から解説していきます。

なお、弊社Albalinkでも共有持分の買取を積極的に行っております。

費用や時間をかけずに、持分を売却し、共有関係から抜け出したい方は、ぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。

共有持分の買取相場については、以下の記事も参考にしてみてください。

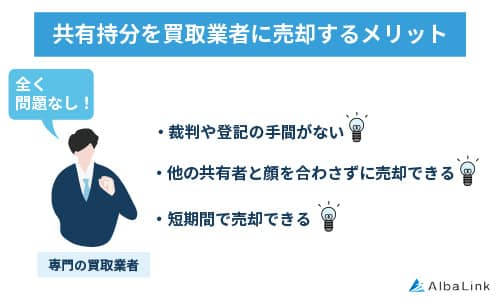

共有持分を買取業者に売却する3つのメリット

共有持分を買取業者に売却する方法には、以下の3つのメリットがあります。

- 裁判や登記の手間がない

- 他の共有者と顔を合わさずに売却できる

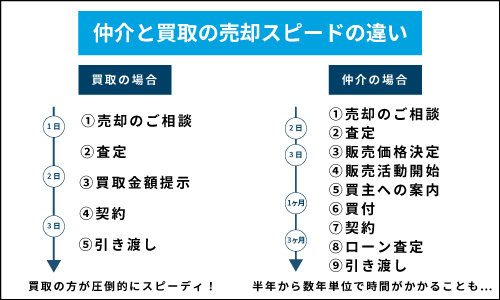

- 短期間で売却できる

前述したように、買取業者へ持分を売却する場合は、持分買取権を行使した時と違い、裁判手続きが不要です。登記手続きも買取業者が提携している司法書士が代行してくれます。

また、持分を買取業者へ売却する際に、他の共有者と顔を合わすことなく売却できます。

前述したように、持分売却では共有者への同意がいらず、しかも買い手は「買取業者」なので、他の共有者が出る幕はないからです。

さらに、買取業者に依頼すれば、あなたの持分を数日~数週間程度で売却できます。

面倒な裁判などを行う必要もなく、買取業者が利益を見込めると判断し、依頼者が金額に納得すれば売買契約が成立するためです。

買取価格についても、専門の買取業者は持分買取に詳しいプロなので、あなたの持分価格を正確に算出してくれます。

ちなみに、弊社Albalinkは訳アリ物件専門の買取業者ですので、共有持分の買取実績も豊富にあります。

ですから、弊社にご依頼いただけば、無料で査定額を提示し、スピーディに買い取ることも可能です。

「手間なし、費用なし、ストレスなし」で共有持分を売却し、共有関係を解消したい方は、ぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。

共有持分の売却相場に決まりはない

共有持分を買取業者に売却する際の価格相場に明確な決まりはありません。

あなたの持分をいくらで買い取ってくれるかは、査定する買取業者次第だからです。

一応世間では、共有持分の買取相場は「物件の市場価格×持分割合×1/2」で計算できると言われています。

例えば、物件の市場価格が「5000万円」、持分割合が「1/3」の場合、持分の価格は以下の通りになります。

ただ、上記はあくまで目安であり、実際の買取価格は物件の状況や立地などの影響も受けます。

共有持分の価格相場に決まりはないので、正確な価格が知りたい場合は、買取業者へ査定を依頼してみてください。

弊社Albalinkでも無料で買取査定を行っていますので、ご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。

なお、共有持分の売却相場については、以下の記事も参考にしてみてください。

共有持分専門の買取業者の選び方【優良業者ならトラブルは起こらない】

共有持分を買い取ってくれるからといって、買取業者ならどこでも良いわけではありません。

持分買取業者の中には、あなたの持分を不当に安い価格で買い取ったり、あなたの持分を買い取った後、他の共有者の持分も強引に買い取ろうとする悪徳業者も存在するからです。

買取業者が他の共有者との持分を強引に買い取ろうとした場合、最初にその業者に持分の売却を依頼したあなたに他の共有者からの非難が殺到する恐れがあります。

そのようなトラブルを回避するには、優良な持分買取業者を選ぶことです。

その際に、最も注目して欲しいのは「買取業者の実績が豊富かどうか?」です。

弊社のように「手書きのお客様の声」が公式サイトに掲載されている事も、お客様にご満足いただいている証拠としての目安となり、トラブルが起こる可能性は低いと言えます。

弊社が共有持分を買い取ったお客様からいただいたメッセージを紹介します。

引用元:お客様の声(Albalink)

このお客様は共有者である親族と折り合いが悪く、話し合いができる関係ではありませんでした。

そのため、弊社が共有持分を買い取ったことで「(共有者と)やり取りをしなくて済むようになり、気持ちが楽になった」というメッセージをお寄せくださいました。

上記のお客様以外にも、弊社に物件の買取依頼をしていただいたお客様からは「肩の荷が下りた」「もっと早く依頼すれば良かった」といった感謝の言葉を多数いただいております。

実際に弊社の場合、あなたの共有持分を買い取る際は、お互いにwin-winの取引となるように、慎重に話し合いをさせていただきます。

また、共有持分を買い取った後、他の共有者へ以下のような交渉を行います。

- 共有持分を買い取ってもらえないか交渉する

- 共有持分を一緒に売りに出さないか交渉する

- 共有者の持分を買い取らせてもらえないか交渉する

決して、悪徳業者のような「共有者から持分を強引に奪おうとするような交渉」は行いません。

信頼できる買取業者に安心して共有持分を売却し、共有関係から解放されたい方はぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(売却前提の問い合わせでなくても構いません)。

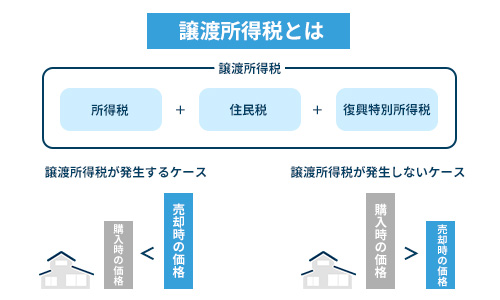

共有持分を買取にともなう税金【基本的に譲渡所得税はかからない】

一般的に、不動産を売却した際に利益が出た場合は「譲渡所得税」を支払う義務があります。

譲渡所得とは、一般的に、土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得に対して支払う税金のこと。

しかし、持分売却において譲渡所得税を支払うことはほとんどありません。

持分売却で利益が出ることはほとんどないからです。

利益が出るには、取得費(購入価格)より高く売れる必要があります。

通常の不動産売却なら、購入時より高く売れることは頻繁にあるので、譲渡所得税が発生します。

しかし、共有持分の売却はあくまで「権利」の売買であり、持分を買ったところで不動産を自由に使えるわけではないので、取得費(購入価格)より高く売れることはまずありません。

例えば、前提として、譲渡所得税は以下の計算式で算出されます。

仮に、「取得費4000万円、譲渡費用500万円」の家をあなたと兄弟で「持分割合1/2」ずつ所有していた場合、「2000万円以上」で売却できなければ、利益が出ないことになります。

しかし、前述したように「持分」はあくまで権利なので、2000万円以上では売れることはなく、利益が出ません。

つまり、以下のように譲渡所得税も発生しないのです。

譲渡所得税=ー500万円×税率20%=0円

※税率20%=短期譲渡所得(所有期間5年未満)の場合の税率

このように、持分売却を行ったところで、譲渡所得税が発生することはないと思っておいて大丈夫です。

しかし、絶対に利益が出ないわけではないので、持分を売却した際は必ず税理士に相談してください。

不動産売却時に発生する税金については以下の記事で詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。

共有持分の買取が得意な専門の買取業者3選

前章で買取業者へ共有持分を売却するメリットや、買取業者の選び方について解説しました。

そこでこの章では、共有持分の買取が得意な専門の買取業者を3社紹介します。

| 買取業者 |  株式会社AlbaLink 株式会社AlbaLink |

ライズ株式会社 ライズ株式会社 |

㈱クランピーリアルエステート ㈱クランピーリアルエステート |

|---|---|---|---|

| おすすめ度 | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |

| 対応エリア | 全国 | 首都圏メイン | 全国 |

| 買取実績・相談実績 | 買取実績年間600件超 相談件数年間5000件(※) |

買取実績累計1000件以上 | 1,500以上の関連士業との提携 |

| 問い合わせ先 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |

※訳あり物件買取プロ:2023年1月1日~2023年10月25日現在の実績:相談/5,555件:買取/600件

自身で買取業者を調べる時間のない方や、どの業者に頼めばいいかわからない方は、まずは上記3社に査定依頼を出してみてください。

株式会社AlbaLink (全国対応)

弊社Albalinkは訳アリ物件専門の買取業者であり、共有持分の買取も得意としています。

実際、弊社は下記のように全国各地の共有持分を買い取っており、中には1000万円以上で買い取ったこともあります。

上記のお客様をはじめ、これまで買取をさせていただいたお客様からは、以下のように感謝のお言葉を多数いただいております。

また、弊社はお客様からの評価が高いだけでなく、不動産買取業者としては数少ない上場企業でもあり、社会的信用も得ています。

お客様からの支持が高く、買取実績も豊富な買取業者に安心して売却を依頼したい場合は、ぜひ弊社にご依頼ください。

査定依頼は以下の無料買取査定フォームより簡単に行えます。

| 会社名 | 株式会社 Alba Link |

|---|---|

| 本社住所 | 東京都 江東区 富岡 2-11-18 リードシー門前仲町ビル 6F |

| TEL | 0120-849-198 |

| info@albalink.co.jp | |

| 営業時間 | 10:00~19:00 (日曜日 定休) |

| 代表者 | 河田憲二 |

| 創業 | 2011年 |

| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(1)第10112号 |

| 公式HP | https://wakearipro.com/ |

| 買取実績 | 年間600件以上 |

ライズ株式会社 (首都圏メイン)

ライズ株式会社も訳アリ物件専門の買取業者であり、創業から7年間で、共有持分を含めた訳あり物件の買取実績が1,000件以上に上ります(※グループ全体の合計)。

同社は不動産のリフォームやリノベーションのノウハウを豊富にあるため、建物が老朽化していることが理由で、他社に共有持分の買取を断られてしまった人などにおすすめです。

| 会社名 | ライズ株式会社 |

|---|---|

| 住所 | 東京都 港区 南青山 5-12-3 |

| TEL | 03-5766-3648 |

| 不明 | |

| 営業時間 | 10:00~21:00(水曜定休日) |

| 代表者 | 田中 孝久 |

| 創業 | 2015年 |

| 宅建番号 | 東京都知事(7)62024号 |

| 公式HP | http://rise-info.jp/kyoyu/ |

| 買取実績 | 7年間で1,000件以上 |

株式会社クランピーリアルエステート(全国対応)

株式会社クランピーリアルエステートも共有持分の買取に強い専門の買取業者です。

同社は「弁護士や税理士などの法律家を対象とした不動産コンサルティング」をメイン事業にしているため、1500以上の弁護士などの士業との強いパイプを持っています。

そのため、共有者と揉めているなど、利権問題抱えた共有不動産の持分を売却したい方は、同社に相談してみると良いでしょう。

| 会社名 | 株式会社クランピーリアルエステート |

|---|---|

| 本社住所 | 東京都中央区築地2-10-6 Daiwa築地駅前ビル 9F |

| TEL | 03-6226-2566 |

| 不明 | |

| 営業時間 | 10:00~19:00 (土日 定休) |

| 代表者 | 大江剛/寺田真吾 |

| 創業 | 2018年 |

| 宅建番号 | 東京都知事 (1) 第101797号 |

| 公式HP | https://c-realestate.jp/ |

| 高額買取が可能なワケ | 1,500以上もの関連士業と連携しており、権利調整が得意。 |

まとめ

この記事では、共有持分の買取請求について、「請求する側」「請求される側」両方の視点から、対処法を解説してきました。

記事内で解説した通り、他の共有者が物件の管理費を、請求から1年を超えて滞納している場合、滞納者の共有持分を強制的に買い取ることが可能です。

また、他の共有者から、買取請求の内容証明を受け取っている人は、それが持分買取請求権に基づく法的強制力のある請求行為なのか、共有者個人によるお願いなのかによって取るべき対応が異なります。

いずれにしても、共有者同士で管理費を巡るトラブルが起きているのであれば、できる限り、共有状態の解消を目指すべきです。

他の共有者と今後一切関わりたくない、という人は、自身の共有持分のみを売却することで、最短で共有名義から抜け出せます。

なお、弊社Albalinkは共有持分に特化した専門の買取業者です。

年間多数の買取実績とノウハウを元に、共有持分をできる限り高く買い取っており、「フジテレビ」を始めとする各メディアにも取り上げられています。

弊社は「全国対応」、査定や相談は「無料」ですので、少しでも買取を検討していましたら、ぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。

※「物件住所」「氏名」「メールアドレス」を伝えるだけで相談を依頼できます。(※個人情報保護は万全です)

※無料相談はサービスの一環であり、買取を前提とするものではありませんので、お気軽にご利用ください。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら