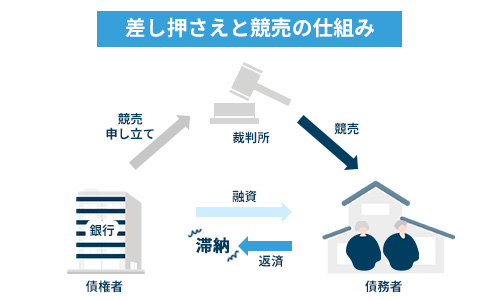

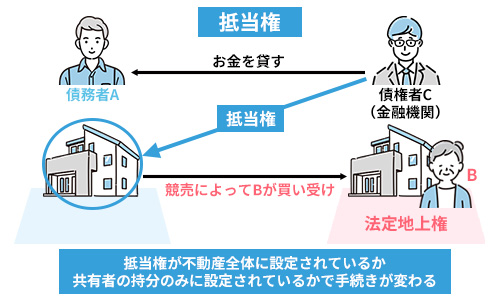

底地の競売とは債権回収のため底地が売りに出されること

「競売」とは債務整理を目的とした不動産の売却を、裁判所が主導となり法的強制力をもって行う手続きのことです。

具体的には、債権者である銀行や金融機関が強制的に債権を回収するために担保となっている底地を差し押さえて競売に出すことになります。

なお、底地に設定されている抵当権が実行されたら借地権はどうなるのかについては、以下の記事で詳しく解説しています。

底地が競売にかけられたら借地人はどうなるのか

底地が競売にかけられるとはどういうことかを理解していただいたところで、では実際底地が競売にかけられたら、借地人はどうなるのかについて解説します。

底地が競売にかけられても借地人の「借地権」は守られる

底地が競売にかけられても、借地人の持つ「借地権」は守られます。

底地が競売に出される際には、「底地の所有権(底地権)」のみが競売に出され、借地人の借地権に関しては競売の対象ではないからです。

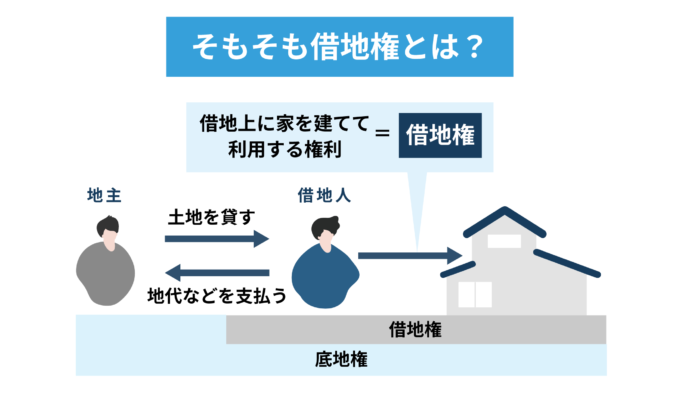

なお、借地権とは地主に地代を払って土地を借り、借りた土地に建物を建てて利用する権利のことです。

とはいえ、地主は底地が競売にかけられることなったら、その事実をなるべく早く借地人に伝えるべきです。

借地権は守られるとはいえ、底地が競売にかけられると、借地人にもリスクがあるためです。

具体的なリスクの内容については、次項で解説します。

底地が競売にかけられることによる借地人の3つのリスク

底地が競売にかけられることによる借地人のリスクは以下の3つです。

- 競売前の調査時にプライバシーが洩れる恐れがある

- 借地上の建物の登記をしていないと新しい地主に所有権を奪われる恐れがある

- 借地人は地主が変わることで地代を値上げされる

それぞれ解説します。

競売前の調査時にプライバシーが洩れる恐れがある

底地の競売に際しては、底地の土地だけでなく、底地内に建てられた借地人が所有する建物もある程度の調査されます。

競売に出された底地の購入希望者は、底地内の建物状況なども気にするためです。

調査後は、現況調査報告書に「件外建物」として建物の情報が記載され、競売参加者が閲覧できるようになります。

そのため、底地が競売に出されると、借地人の建物まで調査され、借地人のプライバシーも第三者へ多少洩れる恐れがあります。

借地上の建物の登記をしていないと新しい地主に所有権を奪われる恐れがある

借地人が借地権の登記もしくは底地内に建っている借地人所有の建物の登記をしていないと、新たに底地を買って地主となった第三者に対し、借地権を主張できません。

借地借家法でも、以下のように「登記されている建物を所有するとき」に限り借地権を第三者に主張できるとしています。

第二節 借地権の効力

(借地権の対抗力)

第十条 借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。

実際、判例でも、借地人の子供名義の建物に対して借地人の借地権が認められず、新たに土地を取得した第三者による請求を認め、建物の取り壊しと明け渡しを裁判所が命じた事例があります。

裁判要旨

土地賃借人は、該土地上に自己と氏を同じくしかつ同居する未成年の長男名義で保存登記をした建物を所有していても、その後該土地の所有権を取得した第三者に対し、「建物保護ニ関スル法律」第一条により、該土地の賃借権をもって対抗することができないものと解すべきである。

そのため、借地人名義の登記をしていないと、新しい地主に名義変更の登記をされてしまうなどして、建物の所有権を失ってしまう恐れがあります。

登記をしていても、借地人ではない別人の名義の場合も、借地権の主張はできません。

必ず、自身の名義で借地権と建物を登記しておきましょう。

さらに、競売に際して借地人が借地権を第三者に主張するには、裁判所が差し押さえ登記を行う前に登記する必要があります。

借地権や建物の所有権を失わないためにも、底地が競売にかけられるとわかったら、なるべく早く登記を行いましょう。

なお、借地権に関してよくあるトラブル事例については、以下の記事で詳しく解説しています。

併せて参考にしてください。

借地人は地主が変わることで地代を値上げされる

底地が競売に出され、新たな地主に変わったタイミングで、地代の値上げを要求される恐れがあります。

借地借家法の第11条において、一定の条件に合致する場合に地代の増額を請求する権利(地代等増減請求権)が設定されているからです。

(地代等増減請求権)

第十一条 地代又は土地の借賃(以下この条及び次条において「地代等」という。)が、土地に対する租税その他の公課の増減により、土地の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍類似の土地の地代等に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって地代等の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間地代等を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。

底地を買い取った新たな地主は、底地の所有権と共に、地代徴収権も前の地主から承継しています。

そのため、これまで通りの地代の請求はもちろん、賃貸借契約書に地代の増額について記載があれば、それに基づいた地代値上げ要求もしくは借地人との交渉の余地を認められているのです。

更には、上記条件に当てはまる場合には、賃貸借契約書に地代の増額についての記載がない場合でも、地代の値上げを主張できます。

もし、突然新たな地主から地代の値上げ要求をされた場合には、借地人はまず賃貸借契約書に基づく協議を行う必要があります。

しかし、上記の条件に当てはまる場合には、新たな地主が有無を言わさず地代の値上げを要求してくるリスクもあります。

そうした時には、借地借家法第11条第2項・第3項の規定に基づいて対処します。

2 地代等の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の地代等を支払うことをもって足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年一割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。

3 地代等の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の地代等の支払を請求することができる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた地代等の額を超えるときは、その超過額に年一割の割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。

新たな買主との話し合いがまとまらず地代増額請求訴訟を起こされても、裁判による判決確定までは、これまで通りの地代を払えば債務不履行にはなりません。

ただし、判決確定によりこれまで通りの地代よりも高い額で確定した場合は、年一割の利息付きで不足分の地代を支払わなければならなくなります。

逆に、地主からの請求が判決で確定した額より高い場合には、今度は新しい地主側が年一割の利息付きで超過分の地代を返還することになります。

なお、訴訟を起こしてまで地主と地代について争うくらいなら借地権を手放したいという方は、専門の不動産買取業者に売却を依頼しましょう。

専門の買取業者であれば地代で地主と揉めている借地権であっても問題なく買い取ってくれます。

専門の買取業者はそうした利権が絡む話し合いを地主と行い、買い取った借地権で利益を生み出すノウハウがあるためです。

弊社Albalinkは訳アリ物件専門の買取業者として、地主と借地人がトラブルになっているなど、他社では断られるような底地・借地を多数買い取ってきました。

たとえば、弊社では以下のような借地を190万円で買い取った実績もあります。

| 築年数 | 54年 |

|---|---|

| 物件の所在地 | 東京都荒川区 |

| 借地の状況 | ・10坪ほどの土地に木造2階建の戸建が建っている ・建築基準法を満たしておらず再建築できない土地 |

| 借地売却に関する地主様の要望 | ・売却を承諾するための費用(譲渡承諾料)を更地価格の10%とする ・借地の更新料を更地価格の8%~10%とする ・宅建業者が買い取った場合、転売時に承諾料を支払うこととする など |

| 買取価格 | 190万円 |

| 買取時期 | 2023年8月 |

上記の「借地売却に関する地主様の要望」を見て頂けばわかるように、この借地は売却に関する地主様の要望が厳しく、依頼主様(借地人)は他社では買取を断られてしまったようです。

とくに転売時に承諾料がかかることは買取業者にとって直接的な負担となるため、買取を敬遠する業者が多いのも当然といえます。

このように、地主の要望が厳しく、再建築もできず、建物の築年数も古い借地であっても、弊社が190万円で買い取れる理由は以下の2つです。

- 土地の利権に強い弁護士と提携しており、利権問題を解決した上で運用・再販できるため

- 借地の再販先が豊富であり、買取に際して費用がかかっても(承諾料など)利益を生み出せるため

実際、弊社は底地・借地をはじめ、訳あり不動産の買取実績が600件以上(2023年1月〜10月時点)あり、これまで買取をおこなったお客様からも「買い取ってもらえてホッとした」「早く依頼すればよかった」といった好意的な評価を多数いただいております。

また、弊社はお客様からの評価が高いだけでなく、不動産買取業者としては数少ない上場企業でもあり、社会的信用も得ています。

底地・借地を手間や費用をかけることなく、なるべく高値で売却したい方は、ぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたことが、借地人or地主 に知られることはありませんので、ご安心ください)。

なお、地主による地代の値上げ請求への対処法については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

カンタン1分査定

底地の競売での売却相場は通常より低くなる

競売は不動産の状態や管理状況に関して保証がない分、市場価格より安く売却されるのが一般的です。

これは、引渡しの際に法的手続きを挟む場合があることや、不動産の内覧が直接行えないなど、競売入札者に不利な条件であることを理由として金額が下がるためです。

具体的には市場時価の70%程度になります。

この章では底地の評価額の調べ方や、評価の要件について解説します。

自身の底地の売却相場が知りたい方はぜひご確認ください。

大まかな底地の評価額を知る方法

底地が市場価格としてどのくらいで売れるのかは、実は以下の計算式で大まかに計算できます。

底地はいわば借地権と底地権が分かれて設定されている土地ですから、底地権割合分の評価額と借地権割合分の評価額を足せば土地全体の評価額になります。

よって、底地の評価額を求めるには、土地全体の評価額から借地権評価額を引けばいいのです。

底地の評価額=自用地の評価額-借地権評価額(自用地の評価額×借地権割合)

「自用地の評価額」とは、国税庁が公開している「路線価」をもとに算出される土地全体の財産評価額です。

「借地権評価額」は土地全体の評価額のうち、借地権の及ぶ割合分の評価額を指します。

たとえば、土地全体の評価額が2億の土地で、借地権割合が40%であった場合は、借地権評価額は8,000万円(2億×0.4)になります。

これを上の計算式に当てはめると、底地の評価額は1億2000万円(2億-8,000万)となります。

なお、路線価による自用地の評価額計算や、買取相場は以下の記事をご確認ください。

実際には多角的な視点から評価される

実際の評価額算定の際には、様々な視点を通して、多角的に検討されます。

たとえば、借地権の評価額は以下のように様々な要件によって算定されますが、こうした借地権評価は上記の数式で示したように、底地の評価額に影響します。

ア 将来における賃料改定の可能性とその程度

イ 借地権の態様及び建物の残存耐用年数

ウ 契約締結の経緯並びに経過した借地期間及び残存期間

エ 契約に当たって授受された一時金の額及びこれに関する契約条件

オ 将来見込まれる一時金の額及びこれに関する契約条件

カ 借地権の取引慣行及び底地の取引利回り

キ 当該借地権の存ずる土地についての更地としての価格又は建付地としての価格引用元:競売不動産評価基準

なお、「借地人から地代を現在どのくらいの金額受け取っているのか」「将来的に地代の値上げはできそうか」といったような地代徴収権や賃貸借契約の状況も加味して評価額が決まります。

競売にかけられた底地を購入するメリット・デメリット

底地が競売にかけられたと知ったら、購入できないのかと思う借地人もいるかもしれません。

底地を購入すれば、借地人は不動産全体を所有することになり、地代を支払う必要もなくなるからです。

そこで、この章では競売にかけられた底地の購入する2つのメリットと3つのデメリットをお伝えします。

【メリット1】底地を安く購入できる

前章でお伝えした通り、競売にかけられた底地は通常より安値で購入できます。

現在借地権を持っており、底地を購入し、その土地と家で長く生活したいと思っている方にとっては、底地を安く手に入れるチャンスといえます。

【メリット2】売買手続きがスムーズに進む

競売にかけられた底地は売主と買主の間で利権がらみのトラブルが生じにくいといえます。

競売物件は裁判所が管理がしており、登記などの手続きが公正、正確に行われるためです。

競売にかけられた物件というと、いわくつきなイメージを持つ人もいるかもしれませんが、公的な機関が管理しているため、購入に関してはむしろ安心感があるといえます。

【デメリット1】住宅ローンを利用しにくい

通常の物件の場合、住宅ローンを組んで融資を受けることにより、物件に抵当権が付き、所有権移転がなされます。

債務の担保とした不動産などについて、他の債権者に先立って自己の債権の回収する権利

しかし、競売物件の場合、抵当権が設定されるのは、代金の支払いが済み、所有権移転登記がされるタイミングになります。

つまり、融資を受ける前に自己資金で購入代金を支払わなくてはいけないということです。

事情に応じて、事前に融資を受けられる場合もありますが、基本的に競売で底地を購入する場合は住宅ローンは受けにくいと思っておいた方がいいでしょう。

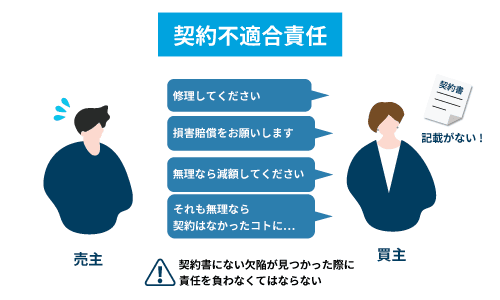

【デメリット2】底地に不具合があっても契約不適合責任を問えない

契約不適合責任とは購入後に物件に不具合が生じた場合、売主が買主に負う責任のことです。

しかし、競売にかけられた底地を購入した場合、買主は契約不適合責任を問えません。

なぜなら競売物件には責任を問う売主が存在しないためです。

ですから、競売で底地を購入する場合は、安く買える半面、購入後に何かしらのトラブルに見舞われることも覚悟して購入しなくてはなりません。

なお、契約不適合責任については以下の記事でわかりやすく解説していますので、参考にしてください。

【デメリット3】入札しても確実に購入できるとは限らない

競売で底地を購入しようと思っても、確実に購入できるとは限りません。

競売はオークションとほぼ仕組みが同じであるため、入札に参加しても、第三者にあなた以上の額を入札されてしまえば、競り落とすことはできません。

借地人にとって、競売は底地を通常より安く手に入れるチャンスではありますが、必ずしもあなたが思うような価格で購入できるとは限らないことを知っておきましょう。

競売の入札・手続きの簡単な流れ

前項で入札について触れましたので、入札の手続きや流れについて簡単に解説しておきます。

入札の全体的な流れを箇条書きで説明すると以下の通りです。

- 公告

開札期日の15日前より民事執行センターの物件明細書等閲覧室にて公告書が掲示される。同時に、インターネットサイト(BITシステム)での公開も開始 - 物件明細書の閲覧

公告開始と同時に、民事執行センターの物件明細書等閲覧室、あるいはBITシステムにて「競売不動産に関する物件明細書・現況調査報告書・評価書の各写し(いわゆる3点セット)」を閲覧できるようになる - 入札期間の開始

公告書に掲載の指定の入札期間中に入札を受け付ける - 開札期日

開札期日に開札を行い、入札期間中に最高額の入札を行った人が「最高価買受申出人」となる - 売却許可決定

最高価買受申出人に不動産を売却するか否かを裁判所が判断。多くの場合許可が下り、許可が下りた時点で正式に買受人となる。その後、買受人が代金納付を期日まで(一般的には売却許可決定から1ヵ月以内)に行えば正式に購入が完了 - 所有権移転登記

購入が完了すると裁判所により買受人への所有権移転登記が行われ、買受人に所有権が移る - 引渡し命令、強制執行

仮に所有権取得後、不動産の前所有者が退去を行わないで占有を続ける場合には、買受人は代金納付から6カ月以内に限り裁判所より引渡しを命じる裁判の申し立てを行える。引渡し命令が裁判で確定すると、前所有者は執行官による「強制執行」により、強制的に退去(明け渡し)させられる。

全国の裁判所で導入されている、インターネット上で競売物件情報を公開するシステム。

上記の流れの中で、通常の不動産購入と大きく異なるのは以下の3点です。

- 物件情報が上記のBITシステムといった競売物件専用のネットサイトで公開されること

- 購入価格が入札で決まること

- 購入後に前所有者に対して引き渡し命令や強制代執行が行われる可能性があること

全ての流れを頭に入れるのは大変ですから、競売で底地を購入しようとしている方は、まずは上記3点を覚えておきましょう。

所有している底地が競売にかけられる3つのリスク

前章までは、底地が競売にかけられた場合の借地人への影響やリスク、底地を購入するめメリット・デメリットをお伝えしてきました。

そこでこの章からは、底地所有者である地主の目線で、底地が競売にかけられるリスクや、競売を回避する方法などを解説していきます。

まずこの章では底地が競売にかけられるリスクをお伝えします。

所有している底地が競売にかけられるリスクは以下の3つです。

- 底地が競売になるとプライバシーが漏れる可能性がある

- 引越費用(立ち退き料)が出るとは限らない

- いつ退去すればいいのか分からない

それぞれ解説しますが、リスクはわかっているので、回避方法を知りたいという方はこの記事の「任意売却すれば底地の競売を回避できる」をご確認ください。

底地が競売になるとプライバシーが漏れる可能性がある

競売は裁判所が主導となってあらゆる手続きが進みますが、裁判所はこうした手続きに関して非常に強い権限を持っているので、競売が決定した場合、必要な手続きを拒むことができません。

裁判所の強い権限の前には、プライバシーなども考慮されない点に注意しましょう。

たとえば、競売が決定すると、以下のようなことが起こります。

- 現況調査が行われる

- 競売に出されるとネットや新聞に掲載される

それぞれ解説します。

現況調査が行われる

不動産の差し押さえや競売は「強制執行」とも呼ばれ、法的根拠に基づいた様々なやり取りを行う「執行官」が競売決定から1ヶ月以内に裁判所より任命・派遣されます。

執行官は、まず差し押さえた不動産の調査(現況調査)を行います。

劣化状況や管理状況など不動産の現在の状態を正確に把握し、価値を評価する必要があるからです。

こうした調査の際に、執行官や不動産鑑定士による撮影・測量その他の手段で不動産を徹底的に調べられ、丸裸にされます。

裁判所から派遣されている執行官には、鍵を強制的に開錠して調査ができるといったように、非常に強い権限があります。

仮に力づくで抵抗しようとしても、執行官は警察の支援を受ける権限を持っていますので、おとなしく調査に従うのが賢明です。

競売に出されるとネットや新聞に掲載される

競売は不動産の売却を目的としていますから、当然ではありますが一般に広く知ってもらわなければ意味がありません。

そのため、競売を主導する大多数の裁判所が、日刊新聞に広告を打つなどして競売物件の情報を世に広めています。

自分の不動産が競売にかけられると、競売に出ていることが広く一般にも知られてしまうことになります。

近年では、裁判所が運営する「BITシステム」のようにインターネットにも競売物件情報が掲載されるようになり、新聞よりもむしろネットがメインになってきています。

裁判所によっては新聞への掲載をやめ、インターネットのみに絞っているところもありますが、もし新聞への掲載をやめる場合には、裁判所ホームページにその旨が告知されます。

引越費用(立ち退き料)が出るとは限らない

競売によって買い手がつき、所有権が買受人に移ると、前所有者は強制的に不動産を手放し、立ち退かざるを得ません。

しかし、立ち退くにしても引っ越し費用すらないという場合もあるでしょう。

競売によって買い手が決まると、所有者は強制的に立ち退きを命じられ、買受人が決めた退去日には物理的に強制的な立ち退きを余儀なくされます。

たとえ前所有者が新たな場所で生活を立て直す資金がなく困っていたとしても、買受人には立ち退き料や引っ越し費用を払う義務はありません。

どうしても困っている場合にはお願いしてみる価値はあります。

しかし、買受人は底地とはいえ落札相場の高騰や登録免許税等の負担など購入までにも高額の費用を支払っています。

また、多くは転売を目的として購入していますから、少しでも利益を出すことを何より意識しているため、本来払わなくていい費用を出してくれることはまずないでしょう。

いつ退去すればいいのか分からない

競売の場合、退去日は買受人が決めるもので、前所有者の都合や意思はまったく反映されません。

そのため、退去日を告知されるまで、前所有者は退去日を知ることができません。

そのうえ、退去日が決まったら強制的に出ていかなければならないのです。

いつ退去するのかわからない状況は非常に不安で、憔悴するに余りある状況といえます。

なお、名義が買受人に移動した後も前所有者が退去を行わない場合には「不法占拠」にあたり、不法占拠が長期化すると前述したとおり、裁判所の執行官により強制的に退去させられます。

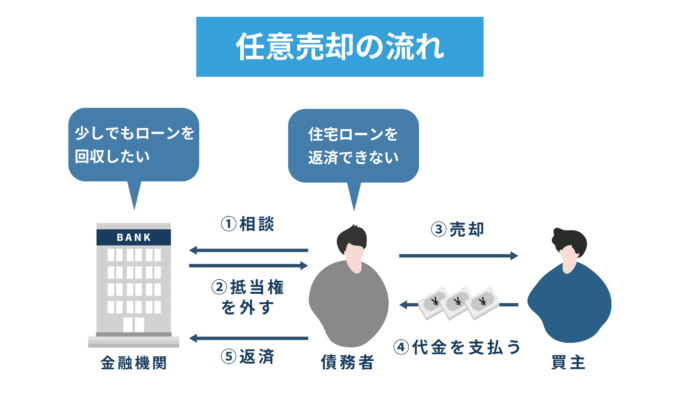

任意売却すれば底地の競売を回避できる

競売が行われる前に底地を任意売却すれば、競売を回避できます。

任意売却とは債務が残ったままの不動産を金融機関の同意を得て売却することです。

売却後は売却金で債務を完済するか、完済できない場合は引き続き債務を支払うことになります。

競売より任意売却の方が高値で売れる可能性が高いため、底地人にとってはその分債務を減らすますし、金融機関にとっても、債務がより多く回収できるという利点があります。

そのため、ケースバイケースではありますが、金融機関が任意売却に応じてくれる場合も少なくありません。

この章では競売と任意売却の違いについてより詳しく解説したあとで、任意売却での売却額についても解説します。

任意売却は競売とどう違い、売却価格はどのくらいになるのか気になる方はぜひご確認ください。

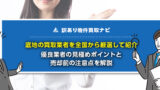

競売と任意売却の違い

任意売却も「不動産を売却して借金返済に充てる」という面では競売と変わりません。

しかし、手続きとしては大きく異なります。

以下は任意売却と競売の違いを一覧にまとめたものです。

競売と比べ、任意売却のメリットといえる点を黒の太文字にしてありますので、ご確認ください。

| 任意売却 | 競売 | |

|---|---|---|

| 法的強制力 | なし | あり |

| 手続き前に必要なこと | 債権者の同意・売却完了後の競売の取り下げ | 債権者による裁判所への申し立て・裁判所の判決 |

| 売却価格 | 高い(市場価格で売れる) | 市場価格より2~3割安い |

| 手続き後の残債 | 少なくなることが多い | 多く残りやすい |

| 残債の返済 | 分割払いを検討してもらえる | 一括返済 |

| 明け渡しについて | 元の所有者の都合をある程度考慮してもらえる | 強制退去 |

| 退去費用・引っ越し費用 | 売却金から捻出可能な場合がある | 出ないことが多い |

| プライバシー | 保証される(周りに知られることはない) | 競売の事実が周りに知られてしまうことが多い |

| 手元に現金が残るか | 残る可能性が比較的高い | 残る可能性はないに等しい |

| 交渉や意思表示 | 交渉可能・意思の考慮もされる | 交渉の余地もなく意思の考慮もされない |

簡単にまとめると、競売は、裁判所への申し立てなど法的手続きをもって債権者の意思のみで強制的に行われ、売却価格や退去時期も含めて底地の所有者の意思は一切反映されません。

それに対して任意売却は「借金返済に充てるために不動産を売却する」ことに対して債権者の同意を得ることで、法的拘束なく、所有者自らの意思である程度自由に売却手続きを進めることができます。

そのため、売主である地主のプライバシーも考慮されます。

任意売却なら市場の相場から下がらない

任意売却は競売のように裁判所を介さず売却手続きを行えるので、売却手続き上は通常の不動産売却と殆ど変わりません。

そのため、競売のように市場相場から売却価格が下がることなく、市場相場と同等の価格で売却できる見込みがあります。

少しでも高く売却できる見込みがある点は、「債務返済」を考えた場合、大きなメリットといえます。

任意売却については、以下の記事で詳しく解説しています。

底地の任意売却を実現するための5つのポイント

前章をお読みいただいた方なら、競売より任意売却する方が良いことがおわかりいただけたかと思います。そこでこの章では任意売却を実現するためのポイントをお伝えします。

底地の任意売却を実現するためのポイントは以下の5つです。

- 任意売却には債権者の同意が必須

- 「競売開始決定通知書」が届く前になるべく早く交渉する

- 「競売開始決定通知書」が届いた場合は6ヶ月以内に任意売却を行う

- 専門の買取業者に任意売却を依頼する

- 任意売却後は債権者と無理のない返済を進める交渉をする

上記のポイントを押さえていないと、任意売却をおこなえず、結局底地が競売にかけられてしまう恐れがありますので、ぜひご確認ください。

なお、差し押さえが起きた不動産の売却を成功させる方法について、以下の記事で詳しく解説していますので、ご確認ください。

任意売却には債権者の同意が必須

任意売却を行うためには、債権者(金融機関など)の同意が必須です。

金融機関が底地に設定している抵当権を解除してもらわないと売却できないためです。

借金の返済を滞納していて気まずいかもしれませんが、金融機関に任意売却の同意を依頼する価値は十分にあります。

何故なら、先述したように、競売のように市場時価より価格が落ちる方法よりも、高く売れる可能性が残っている任意売却の方が金融機関にとしても助かるからです。

任意売却をしたいと思ったら、まずは金融機関の同意をとりつけましょう。

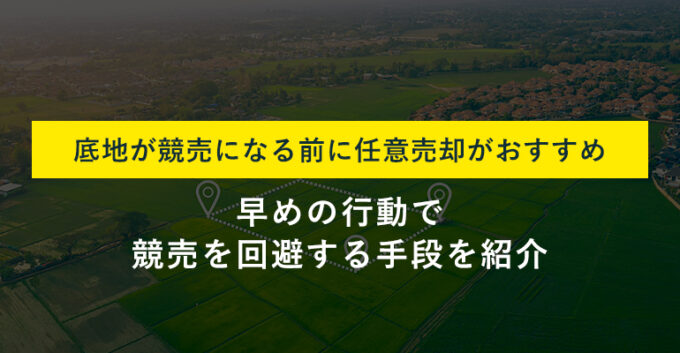

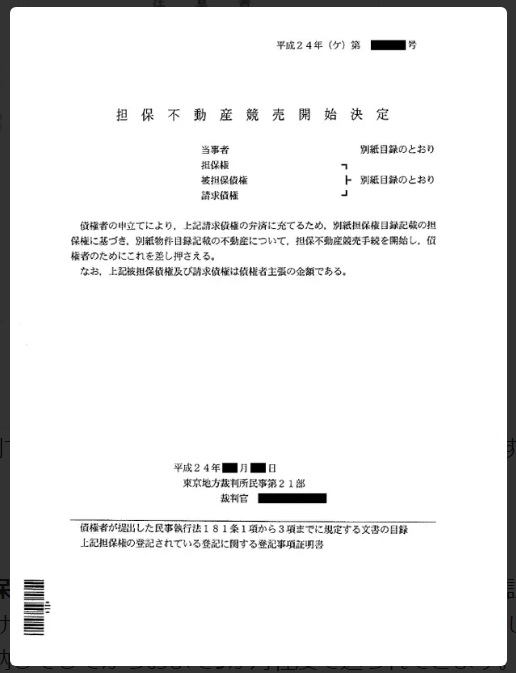

「競売開始決定通知書」が届く前になるべく早く交渉する

任意売却の希望はなるべく早く金融機関に伝えるべきです。

なぜなら、何も意思表明をせず、債務を滞納したままにしておくと、いずれ「競売開始決定通知書」(下図参照)が届くからです。

引用元:一般社団法人全国任意売却協会

競売開始決定通知書が届くと、次項で詳しくお伝えしますが、半年以内で任意売却を行う必要があります。

競売開始決定通知書は、債権者が競売の申し立てを行ったことを債務者に通知するもので、債権者が競売に向けて動き出したことを意味するからです。

そのため、競売開始決定通知書が届く前に任意売却を行うのがベストです。

「競売開始決定通知書」が届いた場合は6ヶ月以内に任意売却を行う

競売開始決定通知書に記載されている「開札期日」に競売が行われます。

一般的には、競売開始決定通知書が届いてから6か月後が開札期日となります。

そのため、通知が届いてから6ヶ月以内に任意売却を完了させましょう。

そうすれば、債権者に競売申し立ての「取り下げ書」を提出してもらえます。

ただし、債権者に取り下げ書を提出してもらうには、任意売却を完全に完了しなくてはなりません。

単に売却の約束を取り付けただけだったり、手続きが途中の状態といった、不確定な状況下では取り下げ書を提出してもらえません。

しかし、底地の買い手はそう簡単にみつかりません。

そのため、6カ月以内にすべての手続きを完了させるのは非常に困難です。

なるべく余裕をもったスケジュールで任意売却を「完了」させるために、任意売却をすると決めたら、早め早めの行動を心がけましょう。

専門の買取業者に任意売却を依頼する

底地は借地権がついており、購入しても土地を自由に使えないため、一般の買い手が見つかりにくいのが現実です。

そのため、周りに底地を買い取ってくれるような投資家などがいる場合は別ですが、そうでなければ底地買取に強い専門の不動産買取業者に売却を依頼しましょう。

専門の買取業者は底地買取後、借地人から借地権を買い取るなどして、底地を運用し、利益を生みだすノウハウを持っています。

そのため、一般の個人には売れにくい底地でもスムーズに買い取ってくれます。

特に、先述した競売開始決定通知書が届いた場合は、時間との勝負になりますから、早めに専門の買取業者に依頼することをお勧めします。

弊社Albalinkも底地買取に強い専門の買取業者です。

過去には以下のような熊本県にある140平米の底地を買い取ったこともあります。

祖父の代から、熊本の土地を借地として活用していました。

ただ、熊本の底地は収益性があまりないので、私の子どもには相続させたくないと考えていました。そんなときにネットでお見かけしたのがアルバリンクさんです。

他社に断られていたこともあり、半信半疑でご連絡しましたが、なんとその日のうちに査定金額を提示してくれて、次の日には底地を買い取っていただけることが決まりました。

他社では「売却は難しい」と言われていたので、本当に驚いています。本当にありがとうございました。

また、弊社は任意売却に詳しい弁護士とも提携しておりますので、安心してご依頼ください。

まずはお気軽に下記無料買取査定フォームよりお問い合わせください。

>>【競売にかけられそうな底地も高額売却】無料で買取査定を依頼する

任意売却を実現するための専門の買取業者の選び方3選

底地専門の買取業者は1つではないため、業者選びに迷うこともあるでしょう。

任意売却をなるべく早く高値で実現するための専門の買取業者の選び方は以下の3つです。

- 複数の業者に査定見積もりを依頼し、査定額と対応を比較する

- 底地買取実績が豊富な業者を選ぶ

- レスポンスの早い業者を選ぶ

業者選びに迷った際は、上記のポイントを基準に業者を選別してみてください。

特に競売開始決定通知後の任意売却は時間が限られるため、やり取りがスムーズな業者を優先して選ぶことをおすすめします。

なお、おすすめの底地買取業者について下記の記事でも紹介していますので、参考にしてください。

任意売却後は債権者と無理のない返済を進める交渉をする

任意売却後も残債がある場合は、返済しなければなりません。

任意売却は債権者の同意のもとで行われており、任意売却完了時点での債務者の支払い能力や現状を債権者も把握しています。

そのため、債務者の現状を考慮した、無理のない返済計画に応じてもらえる可能性があります。

売却後の残債返済を考えても、任意売却は競売に比べ、はるかに良い状況で不動産を手放すことができるといえます。

まとめ

この記事では底地の競売について、借地人への影響やリスク、地主のリスクや競売を回避する方法などを解説しました。

底地が競売にかけられても、借地人の借地権は守られます。

ただ、地主が変わることによりトラブルに巻き込まれるなど、リスクがないわけではありません。

また、底地を競売で安く購入できれば、不動産全体を所有できますが、住宅ローンを利用しにくいなど、競売での底地購入にはデメリットもあるため、慎重に行いましょう。

一方、地主にとっても底地が競売にかけられることは、自身のプライバシーが晒されたり、突然退去を命じられるなど、さまざまなリスクがあります。

そのため、任意売却を行い、競売を回避することをおすすめします。

しかし、底地は購入しても借地人おり、土地を自由に使えないため、一般の個人には売れにくいのが現実です。

そこで、任意売却を確実に実現したいのであれば、底地買取に強い専門の買取業者に売却を依頼しましょう。

専門の買取業者であれば、底地買取後、借地人と話し合い、借地権も入手した上で、不動産全体を再販するといったノウハウを持っているためです。

弊社Albalinkも底地買取に強い専門の買取業者です。

過去には、一般の不動産業者が取り扱わない訳あり物件専門の買取業者としてフジテレビの「newsイット!」にも紹介されました。

弊社は任意売却に通じた弁護士とも提携しておりますので、底地の任意売却を成功させたい方はぜひ一度、下記無料買取査定フォームよりお問い合わせください。

まずは、相談ベースのお問い合わせでも構いません。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら