Warning: file_get_contents(https://wakearipro.com/wp-content/themes/cocoon-child-master/acf/stepform.php): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 429 Too Many Requests in /home/albalink/wakearipro.com/public_html/wp-content/themes/cocoon-child-master/functions.php on line 171

共有物分割請求訴訟とは共有関係解消を求める訴訟

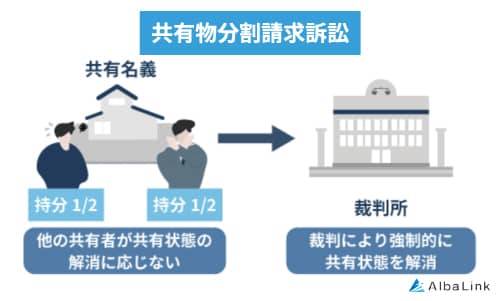

「共有物分割請求訴訟」とは裁判所を通して、他の共有者に共有解消を求める訴訟のことです。

通常の裁判のように勝敗を決めるのではなく、共有物分割請求訴訟では裁判所の判決によって適切な分割方法を決定してもらえます。

不動産を共有していると、共有者1人1人でできる行為が限られます。

単独名義の不動産と違い、共有名義の不動産はリフォームや賃貸として貸し出すにも制限がかかります。

共有不動産全体の処分(売却)となると、共有者全員の合意が必要です。

このように、管理や処分に手間のかかる不動産の共有状態を解消する手段の1つが「共有物分割請求訴訟」です。

共有物分割請求訴訟にまつわる専門用語はわかりづらくややこしいので、ここで定義しておきます。

| 共有物分割請求 | 他の共有者に対して共有状態の解消を申し出る行為 |

|---|---|

| (共有物分割)協議 | 個人間(共有者間)で共有状態の解消方法を話し合うこと |

| (共有物分割)調停 | 裁判所が間に立って、共有状態の解消方法を話し合うこと |

| 共有物分割請求訴訟 | 裁判所に不動産の共有状態を解消する方法を決めてもらうこと |

| 原告 | 訴訟をおこした人 |

| 被告 | 訴訟をおこされた人 |

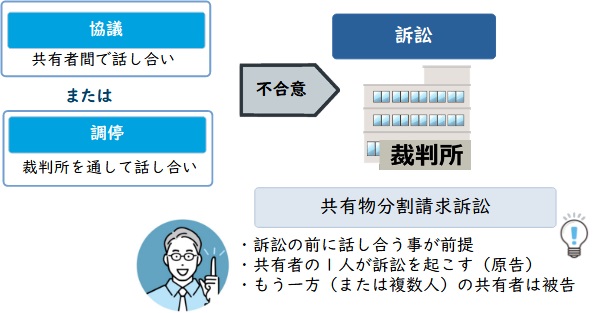

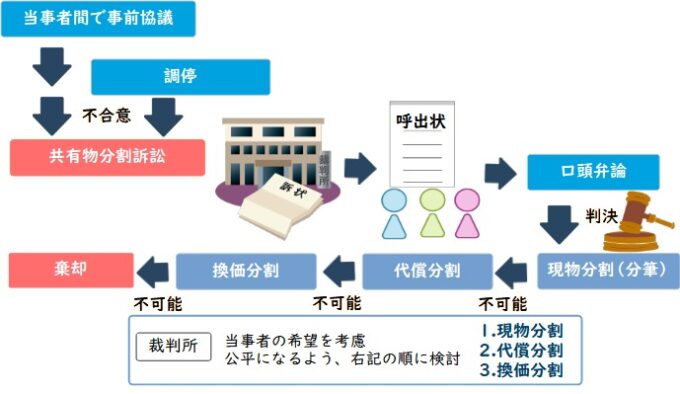

協議から共有物分割請求訴訟までの流れは以下の通りです。

ただ、共有物分割請求訴訟を起こすためには、「共有者間で話し合いを行った」という前提があればいいので、個人間での「協議」か裁判所が間に立った「調停」のどちらかを行えば差し支えありません。

- 協議(個人間で話し合う)→訴訟(裁判所に解消を委ねる)

- 調停(裁判所を通して話し合う)→訴訟(裁判所に解消を委ねる)

これから解説していく共有物分割請求訴訟のメリットとデメリットをしっかりと把握したうえで、実際に訴訟を起こすかどうか判断しましょう。

なお、共有物分割請求をするべきケース・しないべきケースについては、以下の記事で詳しく解説しています。

また、他の共有者から分割請求を受けている方は、後述する「共有物分割請求の通知が届いた場合のとるべき対処法」を参考にしてください。

共有物分割請求訴訟がおすすめな3つのケース

共有物分割請求訴訟がおすすめなケースは以下の3つです。

自身の状況と照らし合わせ、共有物分割請求訴訟が最適な判断なのか検討しましょう。

他の共有者が不動産の共有解消の話し合いに応じない場合

共有不動産の共有解消について話し合いを申し入れているのに、他の共有者が話し合い自体を拒否するような態度であれば、最終手段として共有物分割請求訴訟を起こすのも有効です。

共有者間で特約がない限り、各共有者は、いつでも共有物分割請求ができ、協議がまとまらなければ裁判に進めるからです。

詳しくは、記事内後半の「不分割特約を共有者間で締結している」をご確認ください。

共有物分割請求訴訟に対して無視を続けたとしても、裁判所の判決には逆らえないので、強制的に共有状態を解消できます。

物件に住んでいる共有者をどうしても追い出したい場合

物件に住んでいる共有者を追い出すことは原則としてできません。

不動産の各共有者には、「不動産全体を使用する権利」があり、持分割合の過半数で管理方法を変更しない限り明け渡しを請求する権利は他の共有者にないからです。

ですが、共有物分割請求訴訟では、あなたが不動産を単独所有とすることを主張できます。

認められない場合もありますが、もし認められれば、居住している共有者は物件に住み続けられなくなります。

結果的に物件に住んでいる共有者を追い出し、あなたが居住できます。

なお、共有不動産を占有する共有者に明け渡しを求める方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

不動産を現金化したい場合

他の共有者が不動産の売却に反対しているが、どうしても不動産を現金化したいという場合には、共有物分割請求訴訟を活用できます。

裁判の判決にもよりますが、不動産が競売に掛けられれば、他の共有者の意思に関係なく強制的に現金化できるからです。

ですが、先述したとおり競売での落札相場は市場価格の5~7割なため、売却できたとしてもあなたが手にできる売却金額は決して多くはないでしょう。

訴訟費用で売却益が消えてしまう可能性も大いにあります。

それなら 、自分の共有持分だけを専門の不動産買取業者に買い取ってもらった方がメリットが多くあります。

共有持分を買取業者に買い取ってもらえば、訴訟のように費用も時間もかけず共有関係から抜け出せます。

なお、弊社AlbaLinkでも共有持分の査定を無料で行っております。

「とりあえず金額だけ知りたい」というご連絡でも問題ございませんので、お気軽にご相談ください。

>>【共有持分のみで高額売却・トラブル解消】無料で買取査定を依頼

共有物分割請求訴訟による判決は3パターン

共有物分割請求訴訟による裁判所の判決は以下の3つの分割解消方法から選ばれます。

- 現物分割

- 代償分割

- 換価分割

基本的には訴訟前の共有者間での協議の段階から、3つの方法を視野に入れて落としどころを探ります。

どの方法も理解するのは難しいですが、具体的な数字を交えつつわかりやすく解説していきます。

共有物分割の方法については以下の記事で詳しく説明しています。

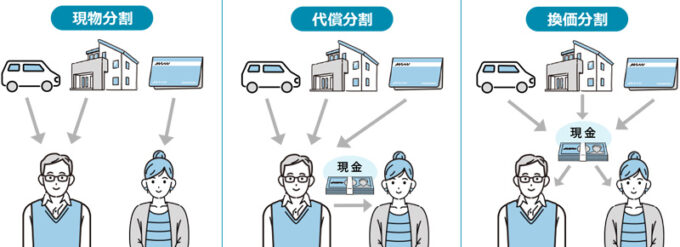

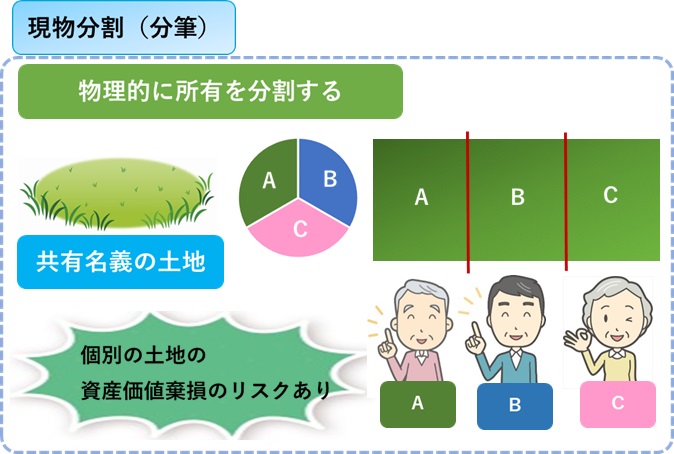

土地の場合は物理的に切り分けて分割する「現物分割」

現物分割とは、不動産を「分筆登記」によって物理的に分割する方法です。

共有不動産が土地の場合は、現物分割により共有状態を解消できます。

たとえば、土地を共有している場合、上記の画像のように分筆をして共有者A・B・Cが「3分の1」ずつを単独所有にします。

ただし、建物は物理的に分けられないため現物分割を行うことはできません。

そのため、分割対象の共有不動産に建物が含まれている場合は、後述する2つの方法どちらかとなるケースが多数です。

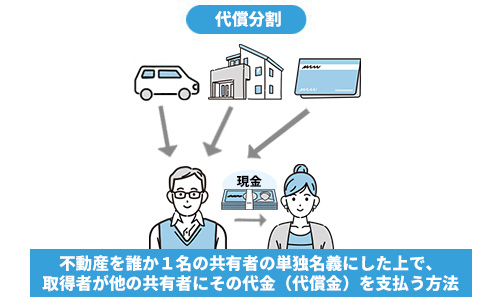

1人が不動産を取得して現金で賠償する「代償分割」

代償分割とは、不動産を共有者のうち誰か1人が取得し、他の共有者に対して持分割合に応じた「代償金」を支払うことで分割共有状態を解消する方法です。

5,000万円の不動産を共有者Aと共有者Bで「2分の1」ずつ共有

→不動産をAの単独所有とし、AがBに対して「2,500万円」を支払う

ただし、代償分割をおこなうためには、共有者に代償金の支払能力があることが必須です。

そのため、共有者全員に支払能力がない場合、次項で紹介する「換価分割」での判決が下されるケースが多数です。

不動産を競売にかけて現金を分割する「換価分割」

換価分割とは、共有不動産を売却し、売却金を共有者間で分配する方法です。

共有物分割請求訴訟の判決で換価分割の判決出た場合、共有不動産は競売にかけられることになります。

競売による落札相場は不動産市場価値の5~7割程度であるため、共有者全員が金銭的な損失を受ける可能性があります。

5,000万円の不動産を共有者Aと共有者Bで「2分の1」ずつ共有

不動産が競売により「2,500万円」で落札、AとBで「1,250万円ずつ」分配する

実際の判例

ここからは実際の判例を紹介していきます。

東京地裁昭和39年7月15日判決

土地の共有解消について争われた事案です。

対象の土地は複数の人に貸し出されており、複数の建物が建造されていました。

そして地代(土地の賃料)は共有者のうち1人が受け取っていましたが、そのことに不満を持った原告(共有者)が訴訟を起こしました。

裁判で原告は土地の「換価分割(競売)」を求めましたが、被告はそれを拒絶しました。

裁判所は建物が乱立している状況で、現物分割(土地の切り分け)を行うと、土地の価値が著しく低下する恐れがあると判断しました。

その結果、原告側の主張が認められ「換価分割(競売)」での分割が行われました。

参照元:弁護士法人みずほ中央法律事務所

【最高裁平成25年11月29日判決】

もともと共有地だった不動産の共有者の1人が死亡し、相続が発生したケースです。

相続が発生した時点において、もともと大部分の持分割合を持っていた共有者が相続人らに対し、代償分割(自分たちが買い取る)を求めて共有物分割訴訟を起こしました。

本件では「相続によって共有になった部分」と「もともと共有だった部分」の2種類の共有関係があったという特殊性があります。

裁判所はこのように遺産共有部分がある場合でも共有物分割請求訴訟は有効であると判断し、原告らの請求通り、代償分割の方法による分割を認めました。

すなわち大部分の持分割合を持っていた共有者が相続人らから共有持分を買い取る方法での共有物分割が行われました。

参照元:弁護士法人阿部・楢原法律事務所

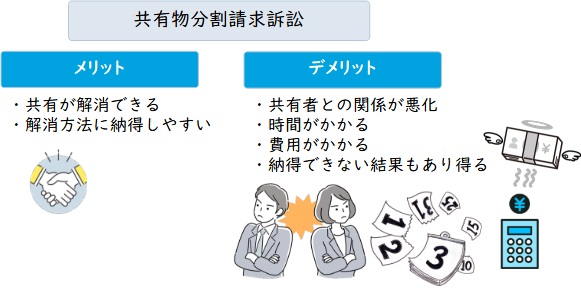

共有物分割請求訴訟の2つのメリット

共有物分割請求訴訟を行うメリットは以下の2つです。

それぞれ詳しく解説していきます。

裁判所が強制的に共有状態の解消方法を決定してくれる

基本的に共有不動産は、他の共有者との合意がなければ、共有状態の解消はできません。

第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。

引用元:民法251条

一方で共有物分割請求訴訟を起こした場合、裁判所が共有状態の解消方法を強制的に決定するため、他の共有者の合意は必要ありません。

そのため、共有者間で意見が対立し、協議がまとまらない場合でも共有状態を解消できます。

共有状態の解消方法に納得しやすい

共有物分割請求訴訟を行えば、共有状態の解消方法が裁判で決定するので納得感を持ちやすいです。

裁判では不動産鑑定士などの専門家が共有不動産の適正価格を算出し、それに基づき共有状態の解消方法が決定されるためです。

そのため、共有者間で不動産の適正価格についてもめている場合でも、裁判所の公的な判断によって他の共有者も首を縦に振ってくれる可能性があります。

共有物分割請求訴訟の3つのデメリット

共有物分割請求訴訟には以下3つのデメリットがあります。

これから紹介するデメリットをしっかりと把握したうえで、共有物分割請求訴訟に進むことをおすすめします。

共有者との関係が悪化する

裁判となると、「共有者間での話し合い」から「公に対立して争う」ことになるので、人間関係が修復不可能なほど悪化する可能性があります。

すでに関係が悪化しきっている場合は、裁判所を介して、共有物分割を行うのも一つの手段です。

しかし、話し合いの余地があるうちは、なるべく共有者間の話し合いで解決しましょう。

もし話し合いで解決しない場合、自身の共有持分を専門の不動産買取業者に売却することでも、共有関係を解消できます。

詳しくは記事内の「自分の持分のみ専門の不動産買取業者に売却する」をご確認ください。

なお、弊社AlbaLinkも共有持分を積極的に扱う専門の不動産買取業者です。

弁護士などの士業と連携をとりながら不動産買取をおこなうため、「共有者と不仲で話し合いができない」といったケースでも、共有持分の買取が可能です。

無料相談・無料査定は365日受付中ですので、お気軽にお問い合わせください。

>>【共有持分のみで高額売却・トラブル解消】無料で買取査定を依頼

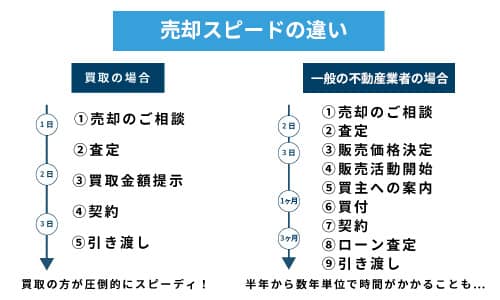

共有解消まで時間がかかる

共有物分割請求訴訟は、共有状態の解消までに最低半年、長ければ数年単位という時間が掛かります。

共有者同士で判決に納得できない場合や事実確認が必要になると、複数回にわたって口頭弁論(法廷で意見を述べる場)が行われるため、その分裁判の期間が延びます。

裁判の期間が延びれば、その分ストレスもかかりますし、何より弁護士費用が追加されていくので大きな損失につながります。

弁護士費用の詳細については、記事内の「弁護士費用は40万円~60万円程度」で紹介しています。

「共有状態までに時間を掛けたくない」という方には共有物分割請求訴訟は向いていないので、他の共有状態の解消方法を検討すべきです。

他の共有状態の解消方法については、「共有状態の解消が目的なら他の手段も検討しよう」を参考にしてください。

当事者が望まない判決になる可能性がある

共有物分割請求訴訟を申し立てたからと言って、自分が望む結果になるとは限りません。

裁判所が中立的な立場から、様々な条件を加味して解消方法を決定するからです。

たとえば、先述した換価分割の判決が出た場合、共有不動産が競売に出されるため、共有関係を解消するのと引き換えに不動産自体を失ってしまうことになります。

そのため、もし「安価で不動産を売却したり、金銭的に損するのは避けたい」とお考えなら、他の共有状態の解消方法を検討してください。

共有物分割請求訴訟よりもメリットのある共有関係解消法は、「共有状態の解消が目的なら他の手段も検討しよう」で詳しく解説しています。

共有物分割請求訴訟を起こす7つのステップ

ここまで、共有物分割請求訴訟のメリットやデメリットについて解説してきました。

共有物分割請求訴訟の利点もリスクも理解いただけましたら、ここからは「共有物分割請求訴訟の全体的な流れ」を解説していきます。

共有物分割請求訴訟を起こす手順は、主に以下の7つです。

前述の通り、共有物分割請求訴訟を提起してから、共有解消できるまでには最短で半年、長ければ数年単位で時間がかかります。

訴訟が長引けば、その分あなたの時間を奪うことになりますし、弁護士費用も余分にかかります。

共有物分割請求訴訟を起こす際は、争いが長丁場になるかもしれないという心構えが必要です。

事前に共有者間で協議を行う

まずは他の共有者に話を持ち掛けて、不動産の共有状態を解消する方法を話し合います。

前述の通り、裁判に発展するとデメリットが多いため、訴訟も視野には入れつつ、基本的には共有者間の話し合いで解決を目指しましょう。

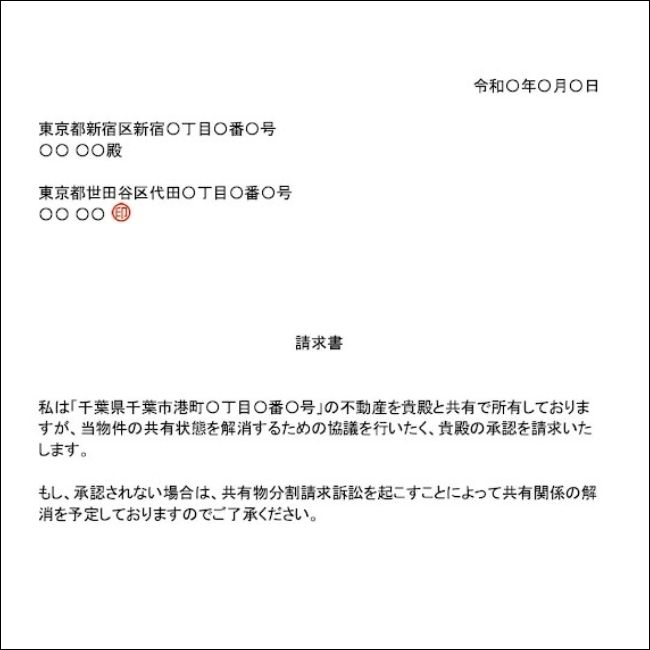

また、後日訴訟を起こした際に、相手から「協議をしていない」と言われる可能性もあるので、協議の申し入れには「内容証明郵便」を活用するべきです。

【内容証明書の見本】

内容証明郵便を活用すれば、発送日や郵送物の内容、相手の受取日等を証明することが可能です。

また、「共有者間で上手く話し合いをまとめられるか不安」という方は、ここから「共有解消に向けた話し合いのコツ」をご紹介しますので、参考にしてください。

共有解消に向けた話し合いのコツ

まずは、不動産の共有状態を解消することによる、他の共有者のメリットを伝えましょう。

例えば、

「あなたも不動産の管理から解放されるよ」

「現状だといちいち話し合いが必要で面倒じゃない?」

と相手方にメリットを感じせてみてください。

メリットを伝えた後は、このまま不動産を共有し続けるデメリットを伝えましょう。

例えば、

「このまま共有状態を続けていたら、相続が発生するたびに共有持分が細切れになる」

「子供や孫の代には、誰と共有している不動産かわからなくなって、管理も処分もできなくなる」

と不安感をあおるのも手です。

メリットとデメリットを伝えても共有解消に乗り気でない場合は、万が一訴訟に発展した際のリスクを伝えましょう。

例えば、

「裁判になったら、数十万円の弁護士費用を共有者全員が支払わなければならなくなる」

「裁判で不動産が競売に出されれば、市場価格の半額程度で落札されてしまうかも」

と裁判になれば共有者全員が損するという可能性を理解してもらいましょう。

弁護士に相談する

共有者間の協議での解決が難しい場合は、弁護士に共有者の間に入ってもらいましょう。

弁護士を間に入れて再度協議を行うことも可能ですし、調停や訴訟に進む場合は裁判所での手続きが必要になるので、個人で行わず弁護士に代理してもらいましょう。

また、「どの弁護士に相談したらよいか分からない」という方もいるかと思いますので、ここからは信頼できる弁護士の特徴を解説していきます。

弁護士への相談については、下記の記事でも説明しています。ぜひ参考にしてください。

信頼できる弁護士の特徴

信頼できる弁護士の特徴は主に以下の3つですので、それぞれ詳しく解説していきます。

- 相性が良い

- 必要な情報を聞き出そうとしてくれるか

- 共有物分割請求訴訟の相談実績が豊富か

相性が良い

弁護士費用の安さよりも、自分と相性の良い弁護士を選ぶようにしましょう。

弁護士は自分の代理人であり、コミュニケーションを取って協力することで裁判が良い結果に繋がります。

相性の悪い弁護士を選んでしまうと、裁判の期間ずっとストレスを抱えることになりかねません。

弁護士は、主に市区町村の役所・法テラス・各地の弁護士会・個別の法律事務所で検索でき、多くは初回の無料相談を提供しています。

電話の応対や直接会う際に、話し方や振る舞いなどを確認し、最終的に相性が良いと思えた弁護士に依頼をしましょう。

必要な情報を聞き出そうとしてくれるか

あなたから必要な情報を聞き出す姿勢のある弁護士を選びましょう。

裁判は情報戦でもあるため、必要な情報が揃っていなければ、良い成果はあげられないからです。

実際、弁護士の中には依頼人へのヒアリングを早々に切り上げてしまう人も一定数います。

弁護士とコンタクトをとる際には、自身の希望や状況などを丁寧にヒアリングしてくれているか確認しましょう。

共有物分割請求訴訟の相談実績が豊富か

弁護士ごとに得意分野があるため、共有物分割請求訴訟の相談実績が豊富か確認しましょう。

離婚・破産・相続・企業法務など、弁護士が管轄するジャンルは複数あり、得意ではない分野を依頼すると、共有者とのトラブルを未然に防げない可能性があるからです。

そのため、共有物分割請求訴訟の相談実績が豊富で、不動産関連の事案を得意とする弁護士を選ぶようにしましょう。

弁護士事務所のHPや、電話で相談する際に得意分野と実績を確認してみるのがおすすめです。

調停員を間に入れて共有者間で調停を行う

共有者間のみで共有状態の解消方法を決定できない場合、裁判所の調停員を間に入れて、公に話し合いを行いましょう。

裁判所が選任した一般の有識者。裁判の当事者の間に入り、問題解決のアドバイスを行う。

調停の段階では、裁判所から強制的な判決が下されることはなく、目的はあくまで共有者間での合意です。

また、すでに共有者間で協議を行っている場合には、調停を行わずそのまま訴訟を申立てることも可能です。

地方裁判所に訴訟を申し立てる

協議や調停でも共有解消方法が決定しないのであれば、いよいよ共有物分割請求訴訟の申立てを行います。

共有物分割請求訴訟の申立て先は共有不動産の所在地、または被告(訴訟を受けた人)の住所地を管轄する地方裁判所です。

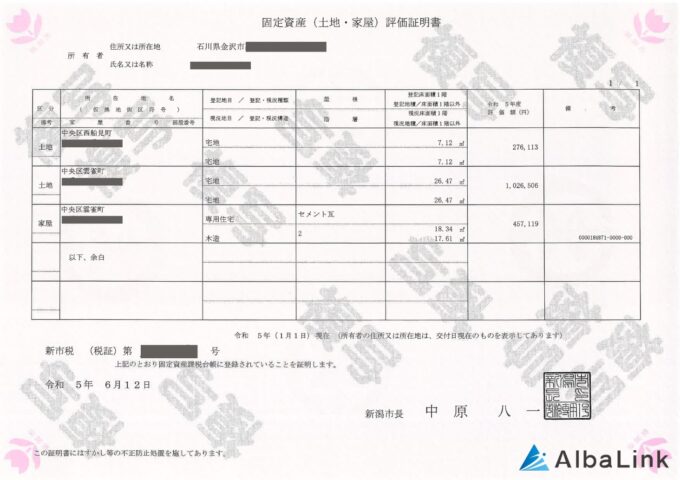

共有物分割請求訴訟の申立時に必要となる書類は以下の通りです。

| 訴状の正本および副本 | 訴訟内容を記載した書面。弁護士が作成する |

|---|---|

| 固定資産評価証明書 | 所轄の役所で取得可能 |

| 全部事項証明書(登記簿謄本) | 法務局で取得可能 |

| 収入印紙 | 訴状に貼付する。郵便局やコンビニで購入可能。 |

| 郵便料金 | 訴状を裁判所、被告へ郵送する料金。 |

【固定資産税評価証明書の見本】

【登記簿謄本の見本】

.jpg)

基本的に訴訟の申立ては弁護士に任せておけば良いので、書類の取り寄せなどの指示に従うだけで手続きが完了します。

裁判所から呼出状が送付される

訴訟の申立てから1か月程度で、裁判所から共有者全員に対し「呼出状」が送られてきます。

裁判所から送付される、当事者全員に対して裁判期日を伝える書面。

原則、呼出状が送られてきた人は、書面に記載の期日に「口頭弁論」あるいは「答弁書の提出」を行わなければなりません。

口頭弁論とは法廷で当事者が言い分を公平・平等に述べる機会のこと。訴状の内容に間違いがないかを、裁判所が原告(訴訟を申し立てた人)に対して確認する。

訴訟に関する認否や意見を記載し裁判所に提出することで、口頭弁論への出席の代わりになる。

どちらも行わない場合、裁判所から「訴訟に対する主張」を放棄したとみなされます。

相手方の主張がそのまま判決結果になり、損をする可能性があるため、「口頭弁論」「答弁書の提出」のどちらかは必ず対応しましょう。

口頭弁論に出席する

裁判期日に担当の弁護士が「口頭弁論」に出席します。

口頭弁論とは、当事者達が自らの主張を法廷内で平等に述べる訴訟行為です。

もし他の共有者から反論があったり、再度事実確認が必要であったりする場合は、複数回にわたって口頭弁論が行われます。

第1回口頭弁論期日が終わると、次回の期日が指定され、およそ1か月程度の間隔で開催されます。

裁判所から判決が下される

口頭弁論または答弁書の内容を受け、適切な不動産の共有状態の解消方法を裁判所が決定します。

共有解消方法は裁判所判断になるので、必ずしもあなたの望む結果にはなりません。

競売などの判決が下れば、共有者全員が金銭的に損をする可能性もあります。

そのため判決が下される前に、共有者間で落としどころを見つけた方がよいでしょう。

訴訟以外の共有関係解消方法については、記事内の「共有状態の解消が目的なら他の手段も検討しよう」で解説しているので、ご確認ください。

共有物分割請求訴訟にかかる3つの費用

共有物分割請求訴訟にかかる費用相場には合計50万円~150万円と幅があります。

共有物分割請求訴訟にかかる費用の内訳は主に以下の3つです。

それぞれ詳しく解説していきます。

裁判費用は5万円程度

裁判の際は、原告側が裁判所に印紙代(訴状に貼付する)と郵便切手代(裁判所が当事者に書面を郵送するため)を支払わねばなりません。

印紙代は不動産の固定資産税評価額によって変動しますが、3~5万円となるケースが一般的です。

郵便切手代は相手方が一人の場合に6,000~8,000円程度、2人以上の場合は人数が増えるたびに約2,000円ずつ加算されていきます。

弁護士費用は40万円~60万円程度

共有物分割請求訴訟は弁護士に依頼するため(前述)、裁判費用とは別途に弁護士費用が発生します。

弁護士費用は「着手金」と「報酬金」に分かれており、どちらも20〜30万円程度が相場です。

依頼の際に支払う手出し金

裁判が成功した際に支払う成功報酬

この報酬金は、争いの解決によってあなたが受ける「経済的利益」の額によって変動します。

経済的利益とはその名のとおり、「トラブルが解決したときに依頼者が得られる利益」を、お金に換算したものです。

たとえば、弁護士に委任した結果、「100万円が支払われた」「100万円の支払いを免れた」といったケースがあれば、100万円が経済的利益となります。

経済的利益の算定方法は、弁護士事務所によって異なるため、複数の事務所に見積もり依頼することをおすすめします。

不動産鑑定費用は20万円~30万円程度

共有物分割請求訴訟では裁判官から不動産鑑定を命じられ、別途鑑定費用がかかるケースがあります。

判決を下す判断材料として、裁判官が不動産の価格を知っておかなければならない場合があるためです。

不動産鑑定士に依頼する場合の鑑定費用は「建物のみ」「土地のみ」「土地建物両方」のいずれかによっても変動しますが、20~30万円が相場です。

ですが、実は不動産鑑定士でなく、不動産業者が出した査定書で代用できるケースもあります。

ちなみに、弊社なら共有不動産の査定を無料で行っておりますので、裁判で不動産鑑定を命じられた場合は一度ご相談ください。

権利濫用となり共有物分割請求訴訟が棄却される2つのケース

共有物分割請求訴訟に限らず、正当な権利を持っていても「これを濫用してはならない」というルールがあります。

参照元:民法第1条第3項

権利があるからといって、むやみに行使されてしまうと社会の秩序が乱されるなど、不都合な状況が考えられるからです。

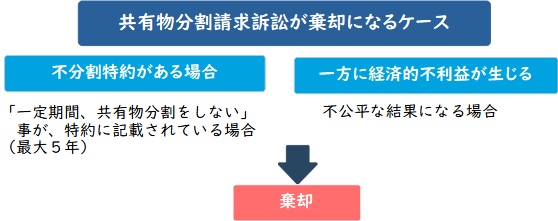

権利濫用となり共有物分割請求訴訟が棄却されるケースは以下の2つです。

共有物分割請求訴訟が「権利濫用」と認められた場合、訴訟自体が棄却、つまりは裁判所に訴えを却下されてしまいます。

これからご紹介するようなパターンは訴訟が棄却される可能性があるため、該当しているか否かを確認しましょう。

不分割特約を共有者間で締結している

不分割特約とは、共有者間での「共有物を一定期間の間は分割しない」という約束のことです。

この特約は、民法256条で定められています。

第256条

各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。

前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から5年を超えることができない

引用元:Wikibooks「民法256条」

共有者間で合意がされれば最長で5年間、不分割特約を結ぶことができます。

この特約が有効である限り、権利濫用になる以前の問題で、そもそも共有物分割請求を行えません。

共有物分割により一方に経済的不利益が生じる

比較的経済力のある共有者が、経済力のない他の共有者に対して起こした共有物分割請求訴訟は、権利濫用となる可能性があります。

共有状態の解消により一方に明らかな経済的不利益が生じることは、裁判所により不公平だと判断されるためです。

例えば、夫から別居中の妻に対して、訴訟を起こす等のケースがこれに該当します。

共有物分割により、配偶者が家から出なければならなくなり、生活費を賄うのが困難になるなどすると、権利濫用に該当し訴訟棄却となる可能性があります。

共有状態の解消が目的なら他の手段も検討しよう

繰り返しになりますが「共有物分割請求訴訟」とは裁判所を通して、他の共有者に不動産の共有状態の解消を求める訴訟のことです。

不動産の共有状態を解消することが主な目的である場合は、訴訟以外の方法も視野に入れて検討することをおすすめします。

裁判になると年単位で時間もかかりますし、その間ずっと精神的ストレスを抱えることになるからです。

一方で、以下2つの方法であれば「時間」「裁判費用」「ストレス」のどれもかからずに、共有状態を解消できますので、詳しく解説していきます。

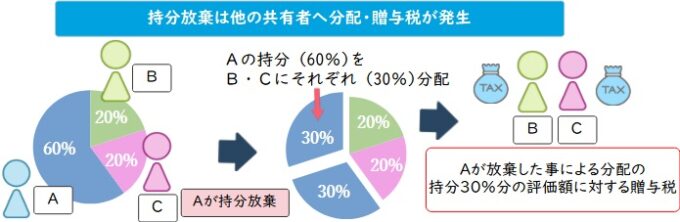

持分放棄する

裁判によるリスクを避けたいのであれば「あなたの持分を放棄する方法」があります。

持分放棄を行うと、あなたの持分は他の共有者に引き継がれるので、共有状態から解放されます。

持分移転登記には共有者全員の協力が必要なため、他の共有者と関わらずに共有関係から抜け出したいという方にはおすすめできません。

また、あなたの持分を放棄するのですから、あなたの手元に現金は一銭も入りません。

単に共有状態の解消が目的の場合、次項で紹介する「自分の持分のみを他の第三者に売却する」方法であれば、まとまった現金も手元に入るのでおすすめです。

持分放棄については下記の記事でも詳しく説明しています。ぜひ参考にしてください。

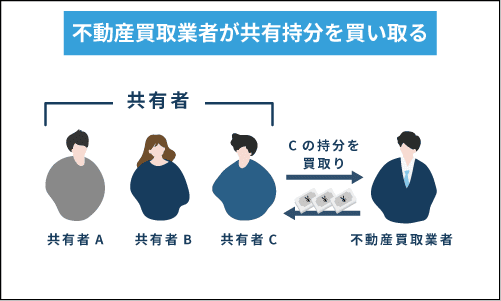

自分の持分のみ専門の不動産買取業者に売却する

裁判以外で共有状態を解消するには、自分の持分のみを専門の不動産買取業者に売却するという方法がおすすめです。

あなたの共有持分は、あなたの完全な所有物であり、売却するために他の共有者から合意を得る必要はありません。

そのため、他の共有者と一切関わらずとも、共有関係から脱することが可能です。

ただし、共有持分のみを買い取ったところで不動産を自由に活用できないため、一般の個人や一般の不動産屋はまず購入しません。

ですが、共有持分を専門に取り扱う買取業者であれば、あなたの持分のみでも買い取ってもらえる可能性があります。

専門の買取業者は、あなたの持分を買い取っても商品化できるノウハウを豊富に持っているからです。

たとえば、以前に弊社は、兄と弟で揉めている不動産の「弟様の共有持分」を買い取った事例があります。

その後は、お兄様と弊社の共有不動産となりましたが、穏便に話を進めた結果、お兄様の共有持分も買い取らせていただくことになり、最終的には一つの不動産として売却することになりました。

このように、共有持分を専門に扱う買取業者なら、共有持分を買い取っても損をしないノウハウを持っているので、問題なく共有持分を買い取ることができるのです。

共有持分の売却については、以下の記事でも詳しく解説しています。

共有持分のみを専門の買取業者に売却するメリットは他にもありますので、以下より解説していきます。

ストレスなく共有状態を解消できる

専門の買取業者は、あなたの共有持分を直接買い取ります。

あなたは他の共有者と関わらずに共有持分を売却でき、共有状態からも抜け出すことができます。

そのため、裁判で共有者と顔を合わせたり、言い争ったりするストレスを感じることはありません。

また、すでにトラブルが発生している状態でも買い取ってもらえるので、精神的に大きなメリットと言えます。

最短で買い取ってもらえる

専門の買取業者はあなたの共有持分を直接買い取ります。

そのため、あなたが査定額に納得できれば、すぐにでもあなたの持分を現金化できます。

弊社Albalinkでも、共有持分のみの買取を積極的に行っており、平均1ヶ月程度で買い取ることができます。

「共有持分を売却し、一刻も早く共有関係から抜け出したい」とお考えなら、一度弊社までご相談ください。

>>【共有持分のみで高額売却・トラブル解消】無料で買取査定を依頼

共有物分割請求の通知が届いた場合のとるべき4つの対処法

前述の通り、「共有物分割請求訴訟」とは裁判所を通して、他の共有者に共有解消を求める訴訟のことです。

ここまで共有物分割請求訴訟によって不動産の共有状態を解消するための様々な情報をお伝えしてきました。

ですが、この記事を読んでいる方の中には

「他の共有者から共有物分割請求の通知が届いた」

「どんな対応を取ったら損せずに済むのだろうか」

と分割請求を受けて困惑している方もいるでしょう。

ここからは、あなたに他の共有者から共有物分割請求の通知が届いた際の取るべき対処法について解説していきます。

共有物分割請求の通知が届いた場合のとるべき対処法は、以下4のつです。

- 共有者間での協議で落としどころを見つける

- 他の共有者と協力して不動産全体を売却する

- 他の共有者に持分を売却する

- 訴訟を回避するなら専門の買取業者に持分を売却する

【大前提】通知を無視することは厳禁

他の共有者からの共有物分割請求の通知を無視することは厳禁です。

無視していても裁判になれば必ず判決が下されますし、あなたにとって不利な判決になる可能性があるからです。

例えば、あなたが不動産を手放したくないと考えていても、無視している間に競売が決定してしまうなんてことも考えられます。

他の共有者から共有物分割請求を受けている場合は、次項の通りに共有者間での話し合いで落としどころを見つけましょう。

共有者間での協議で落としどころを見つける

他の共有者から分割請求を受けている場合、まずは共有者間の話し合いで落としどころを見つけるのがベストです。

訴訟まで発展した場合、共有者は裁判所の判決に逆らえませんが、協議段階であれば各共有者の意向を反映させることが可能です。

具体的には「今後不動産は誰が所有し続けるのか」あるいは「不動産全体で売却するのか」について話し合いましょう。

不動産を手放してもいいなら2つの選択肢がある

もしあなたが「現状も今後も不動産を活用する予定はないし、手放しても問題ない」というのであれば、共有者間での協議において以下2通りの進め方があります。

- 他の共有者と協力して不動産全体を売却する

- 他の共有者に持分を売却する

他の共有者と協力して不動産全体を売却する

他の共有者も売却に同意している場合、「共有者全員で協力して不動産全体を売却する」という方法がおすすめです。

売却で得た代金は、持分割合に応じて共有者間で分配します。

裁判で不動産が競売にかけられるよりも、自分たちで一般市場に売り出したほうが高値で売却できるので、共有者の誰も損しないですみます。

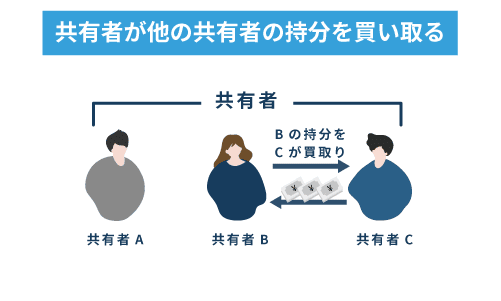

他の共有者に持分を売却する

他の共有者が不動産の取得を希望している場合は、「あなたの持分のみを相手方の共有者に売却する」方法がおすすめです。

あなたは持分に応じた現金が手元に入り、買手の共有者は不動産を所有し続けられるので双方にメリットとなります。

あなたは持分に応じた現金が手元に入り、買手の共有者は不動産を所有し続けられるので双方にメリットとなります。

「共有者間であなた自身の持分を高く買い取ってもらうための交渉術」は、以下の記事で解説しておりますので、参考にしてください。

訴訟を回避するなら専門の買取業者に持分を売却する

協議が上手くまとまらず、裁判にもつれ込みそうなら「共有持分専門の買取業者に査定だけでも依頼しておく」ことをおすすめします。

査定を行っておけば、事前に自分の共有持分がいくらで売れそうか確認しておくことが可能です。

そのため、裁判に突入して競売に掛けられるリスクを取るか、提示された査定額で自分の持分を売却するのか天秤にかけて判断できます。

なお、弊社は共有持分を専門に扱う買取業者です。

弁護士など各専門家と連携がある弊社であれば、訴訟に発展しそうなくらい共有者との関係性が悪化しているケースでも問題なく買い取れます。

無料相談は随時おこなっておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

>>【共有持分のみで高額売却・トラブル解消】無料で買取査定を依頼

まとめ

本記事では「共有物分割請求訴訟」について、流れや費用、受けた際の対処法について解説してきました。

他の共有者が不動産の共有解消の話し合いに応じない場合、あなたは対応できずに困ってしまうでしょう。

ですが、解説した通り「共有物分割請求訴訟」を活用すれば、裁判所を通して強制的に共有状態を解消できます。

しかし、裁判になると「時間がかかる」「費用がかかる」「競売になる」等のリスクがあります。

裁判のリスクを回避したい場合は、持分専門の買取業者に依頼をして、共有関係から抜け出すことをお勧めします。

なお、弊社アルバリンクは共有持分を専門に扱う買取業者です。

共有関係でトラブルが起こっているような、いわゆる「訳あり物件」を積極的に買い取っており、フジテレビの「Newsイット!」にも取り上げられた実績もあります。

あなたの共有持分のみを買取り、共有関係からの脱出をお手伝いをさせていただくことが可能ですので、「今すぐにでも共有関係から抜け出したい」とお悩みならお気軽にご相談ください。

もちろん、査定や相談のみのお問い合わせでも大歓迎です。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら