離婚調停中でも自分の持分を売却できる?

不動産を共有している場合、不動産の「全部」を共有持分者の単独の判断で売却することはできません。

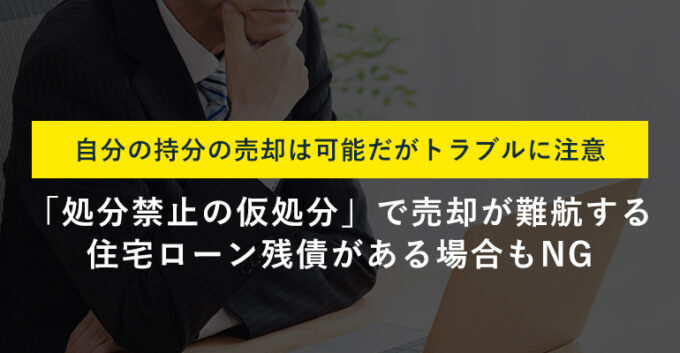

ただし「自分の持分」だけなら単独での売却が可能です。

夫婦で自宅などの不動産を共有している場合でも、夫婦の1人1人が自分の持分だけを売却できます。

夫婦で自宅などの不動産を共有している場合でも、夫婦の1人1人が自分の持分だけを売却できます。

基本的には離婚調停中でも同じで持分売却は可能です。

ただし後に説明するように不動産の持分を「処分禁止の仮処分」をされていたら売却できません。

離婚調停中に持分を売却するメリット

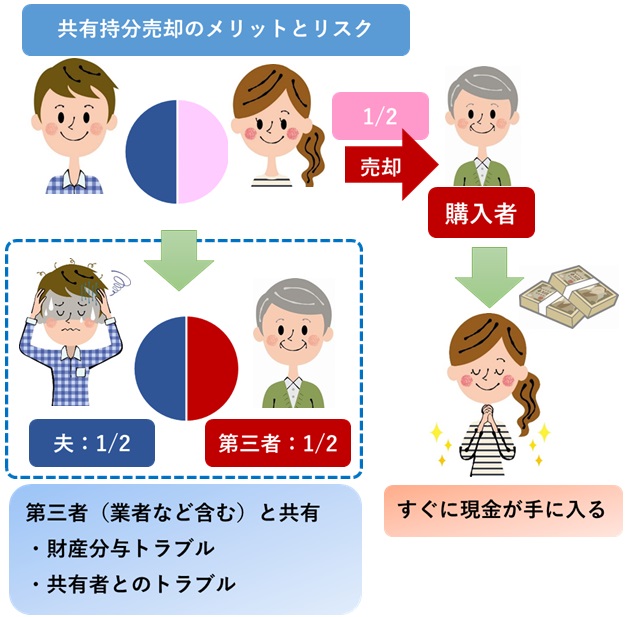

離婚調停中に自分の持分だけ売却すると、以下のようなメリットがあります。

早期に現金化できる

離婚する相手と共同で家を購入しても、離婚後は不要となるケースが多いでしょう。

相手が一人で居住している場合などにも、あなたにとって家は不要なものとなります。

不動産全体を売却するには相手の同意が必要ですし、さまざまな書類の作成などもしなければならず、手間がかかります。

相手が拒否すれば売却はできません。

自分の持分売却だけなら1人の判断でできるので手間がかからず早期に現金化できます。

離婚調停中に持分を売却するデメリット(リスク)

ただし離婚調停中に持分売却をすると、離婚トラブルが大きくなる可能性があり高いリスクが発生します。

売却しても不動産は財産分与の対象になる

そもそも夫婦の自宅などの不動産は「財産分与」の対象です。

共有名義になっている場合だけではなくどちらか一方の単独名義でも財産分与対象です。

財産分与の際には基本的に夫婦が共有財産を2分の1ずつに分けるのが原則です。

共有不動産を勝手に売却すると、財産分与の対象を勝手に処分してしまったことになり、相手からは強い不信感を買うでしょう。調停が成立しにくくなってしまいます。

また不動産の共有持分は失われてもそのことを無視されて財産分与の計算をされる可能性が高くなります。売却金額を使い込んでしまったとしても、返還を求められるでしょう。

財産分与については、こちらの記事でも説明しています。ぜひ参考にしてください。

買い取った業者が相手に交渉を持ちかけてトラブルになる

共有持分を買い取った業者は、通常共有者に対して買取や売却の話を持ちかけます。

離婚調停中に共有持分を売却した場合には、業者が配偶者に共有持分の買取や売却の通知をします。

そうなったら相手は驚いてあなたに不信感を抱き、まとまる話もまとまらなくなってしまうでしょう。

調停委員からも「なぜそのような勝手なことをしたのか」と責められる可能性が高まります。

離婚調停中に無断で共有持分を売却するのは危険なので、必ず相手に伝えてからにすべきといえます。

単独での持分売却ができない場合

離婚調停中に、勝手に自分の持分だけを売却できないケースもあります。

それは「処分禁止の仮処分」を受けている場合です。

処分禁止の仮処分とは、裁判の結果を待っている間に相手が不動産を勝手に売却しないよう、仮処分登記をして処分の制限をかけることです。

離婚の際、夫婦の共有財産である持分を相手が勝手に売却すると、財産分与で不公平が生じるおそれがあります。

それを防止するために、事前に裁判所に申立をして処分禁止の登記を行い不動産の売却を防ぎます。

もしもあなたの不動産共有持分が相手によって処分禁止の仮処分の登記をされていたら、持分売却は難しくなります。

持分を売却したら、離婚調停はどのようになるのか?

もしも離婚調停中に単独で不動産持分を売却したら、その後調停手続きはどのように進むのでしょうか?

状況や相手の考えにもよりますが、以下のような処理になる可能性が高いといえます。

売却金明細の提出を求められる

調停の席で、あなたの手によって不動産の持分が売却されたことが発覚したら、相手や調停委員からは責められる可能性が高くなります。

「なぜ勝手に売却したのか」「売却金はどうなったのか、手元に置いているのか」などと聞かれるでしょう。

その上で、売却に関する明細の提出を求められる可能性が高くなります。

たとえば以下のような書類を要求されるでしょう。

- 不動産の売買契約書

- 手付金の領収証

- 諸経費の明細書、支払いに関する資料(不動産仲介業者の手数料の領収証など)

- 入金先の銀行口座の通帳のコピー、取引履歴

まずは上記のような書類をすべて調停の席で提出した上で、今後の対応を話し合って決めることとなるでしょう。

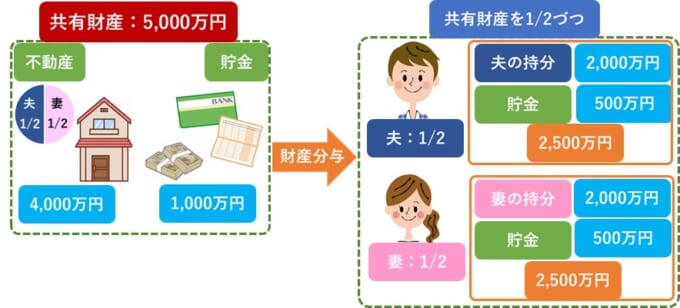

売却しなかった前提で財産分与を行う

調停の方向性としては、不動産共有持分の売却が「なかった前提」で財産分与の計算が行われる可能性が高くなります。

たとえば夫婦共有財産が4,000万円の不動産と1,000万円の預金のケースを考えてみましょう。

妻が持分2分の1を1,000万円で売却してしまいまいた。

この場合でも妻の売却を考慮しないので、夫婦の財産総額は不動産の4,000万円と預貯金の1,000万円で合計5,000万円として計算します。夫婦で2分の1ずつにすると、お互いが2,500万円ずつ取得できる計算です。

ただし現実で残っている財産は4,000万円(不動産2,000万円[夫持分2,000万円+売却済妻持分1,000+預金1,000万円)+)しかないので、夫婦の双方が2,500万円ずつ取得するのは不可能です。

妻は勝手に財産を売って目減りさせているので、2,500万円まるまる取得することは認められず、夫が2,500万円分を取得して妻が残りの1,500万円分を取得することになります。

離婚調停中に夫婦共有の不動産を勝手に売却したら大きなトラブルになる可能性があるので、基本的にはしない方が良いです。

不動産の財産分与で失敗しないため知っておくべき情報まとめ【

カンタン1分査定

売却金額と財産分与額と差がある場合は?

離婚調停中に共有不動産の持分のみを売却した場合、残った共有部分の価値が目減りしてしまう可能性が高くなります。

たとえば4,000万円の不動産を夫婦が2分の1ずつ共有していて妻が持分を1,000万円で売ったとします。

夫の残りの持分は2,000万円の価値があるとは言っても実際には1,000万円程度でしか売れない可能性が高くなります。

夫は妻に2,000万円と実際の売却金額との差額を返還請求できるのでしょうか?

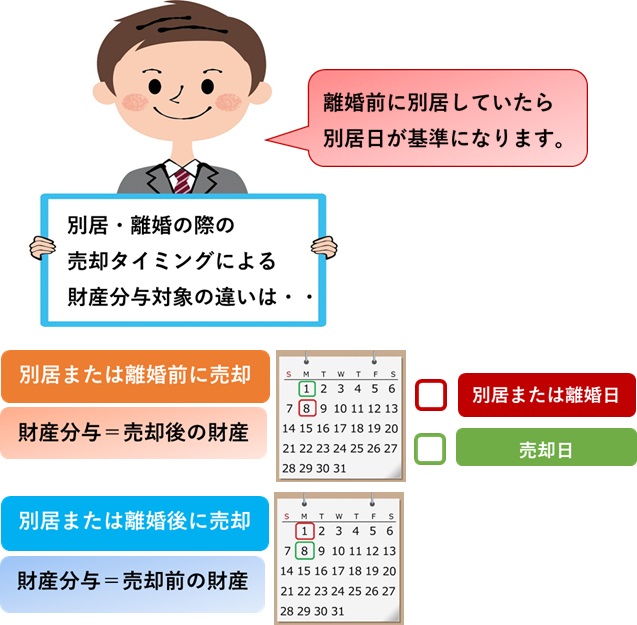

財産分与の基準時は「別居時」となる可能性が高い

離婚の財産分与には「基準時」があります。

基準時とは、財産分与の対象財産の評価を行うタイミングのことで、基準時に存在していた財産額をもとに財産分与の計算をします。

基準時は「別居時」または「離婚時」です。離婚調停するときには既に夫婦が別居しているケースが多いでしょうから、通常は財産分与の基準時が別居時となります。

別居時にはまだ共有持分の売却が行われておらず不動産が残っていたでしょうから「不動産が全部存在する前提」で財産分与の計算が行われます。

別居後に財産処分が行われた場合の財産分与の方法

基準時が持分売却前の別居時なので、別居「後」の離婚調停中に妻が勝手に持分を売却して財産額を目減りさせても、夫の取得分に影響を与えることはできません。

ただ夫の持分が2分の1の場合、妻が自分の持分2分の1を売却しても夫の持分には影響しないので、実質的な目減り分について夫が妻に返還請求するのは難しくなるでしょう。

売却見込み額はあくまで見込み額であり、本当にその金額で売れるかどうかも分からないので「仮定に基づいた差額計算」は難しいと考えられます。

一方、妻が売却した共有持分割合が大きかった場合には、夫が取得する財産が減ってしまう可能性もあります。その場合には、相手から差額の返還を求められる可能性が高くなります。

たとえば4,000万円の不動産があって8割の共有持分を持っている配偶者が2,500万円で売却したケースなどです。

相手には2割の持分(400万円分)しかないので、差額の1,600万円(2,000万円-400万円)を現金で払わねばなりません。売却金から清算を求められるでしょう。

持分を購入した人はどうなる?

離婚調停中に一方の配偶者が勝手に共有持分を売却したとき、持分を購入した人はどうなるのでしょうか?たとえば売却によって夫婦共有財産の価値が目減りしてしまったとき、相手配偶者が持分購入者に差額の返還を求めたり、売買契約自体を無効にされたりする可能性があるのでしょうか?

購入者の移転登記が抹消される可能性がある

離婚調停中に共有持分の売却が行われた場合、夫婦間ではルール違反となりますが売買契約自体は有効です。

基本的に、相手配偶者が購入者に差額の返還を求めるなどはできません。

ただし、処分禁止の仮処分の登記がされていた場合、離婚成立後に購入者への移転登記を抹消することが可能となります。

そのため、購入者は自分名義に所有権移転登記をしたとしても、先に登記された仮処分の登記には対抗できず、購入者にとってはリスクの高い取引となります。

詐害行為になる可能性がある

ただし持分売却により、相手配偶者が充分な財産分与を受けられなくなる場合には話が違ってきます。

たとえば4,000万円の価値の不動産があり夫の持分が2割、妻の持分が8割のケースを考えてみましょう。

妻が勝手に持分を売却して2,500万円を受け取り、使い込んでしまいました。

その場合、夫は本来妻へ2,000万円から持分価値400万円を引いた1,600万円分の財産分与を請求できるはずですが、妻にはお金がなくて支払いを受けられなくなってしまいます。

このように、無資力な債務者が唯一の財産を売却してしまったケースでは、「詐害行為取消」が行われる可能性があります。

(詐害行為取消請求)

第四百二十四条 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。引用元:民法|e-GOV法令検索

詐害行為取消とは、資力のない債務者が債権者を害すると知りながら唯一の財産を処分してしまったとき、債権者が取り消せる権利です。

この場合、妻も購入者も売買契約によって夫を害すると知っていたなら、夫は売買契約を取り消して購入者へ物件の返還を求めることができます。

詐害行為取消請求は裁判でもできるので、夫が訴訟を起こしたら裁判所から物件の返還命令が出る可能性もあります。

そうなったら購入者にも迷惑をかけ大きなトラブルになります。

相手にきちんと財産分与のお金を渡せなくなるおそれがあるなら、離婚調停中の共有持分売却はなおさら避けるべきです。

住宅ローンが残っている場合

住宅ローンが残っているケースでも、夫婦の一方が自分の持分だけを売却できるのでしょうか?

基本的に、住宅ローンが残っている場合には不動産全体に抵当権が設定されています。

また住宅ローンの約定で、ローンを完済するまでは不動産の売却が禁じられるのが通常です。

よって、妻や夫が共有持分のみを勝手に売却することは不可能です。

もしもそのようなことをすれば住宅ローンの契約違反となって一括返済を求められる可能性も高くなります。

現実に住宅ローンの抵当権つきの共有持分を購入する人や業者も見つからないでしょう。

住宅ローンが残っている場合に不動産を売却するには、まずは住宅ローンを完済する必要があります。

完済できない場合には「任意売却」によって夫婦が共同して不動産の売却を進めましょう。

以下も参考にして下さい。

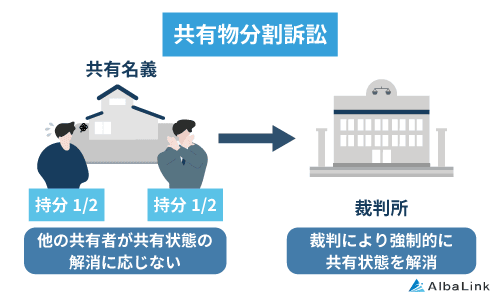

共有物分割請求訴訟は夫婦間の場合認められない場合あり

夫婦の共有不動産を配偶者の一方が、自身の共有持分のみを売却することはリスクが大きいですが、共有物分割請求訴訟を起こして強制的に共有状態を解消しようとしても夫婦間の場合認められない場合があるため注意が必要です。

なぜならば、共有不動産が配偶者のどちらか一方の単独名義になった場合、配偶者の一方が著しく不利益を被ることになる場合、権利の濫用と判断される場合があるからです。

例えば、住宅ローンの返済が残る夫婦の共有名義の家が共有物分割請求により妻の名義になった場合、妻に住宅ローンの支払い能力がないと住宅が住宅ローンの抵当権の行使により競売にかけられてしまいます。

結果として、妻は住宅に住み続けることができなくなるため不利益を被ることとなります。

このようなことを知った上で共有物分割請求をすると認められない場合があります。

共有物分割請求についてはこちらの記事で詳しく説明しています。参考にしてください。

共有持分は相手や調停委員に伝えてから売却すべき

以上のように、離婚調停中に相手や調停委員に無断で共有持分を売却すると、大きなトラブルになる可能性があります。

詐害行為取消などをされず相手の財産分与の取得分に影響を与えなかったとしても、相手から強い不信感を持たれて調停が成立しにくくなってしまうでしょう。

調停委員の心証も悪くなって不利な方向に働く可能性もあります。

離婚調停中は、誰でも「早く解決したい」「相手との関係を断ちたい」気持ちになります。

「不動産共有状態を解消したい」と考えて共有持分のみの売却を考えてしまうかもしれません。

しかし勝手に売却するといろいろなトラブルになるので、まずは相手と調停委員に伝えて、協議の上で売却手続きを進めましょう。

相手の了承がとれて財産分与方法についても話し合いにより合意できていれば、共有持分を売却しても何の問題もありません。

こちらが共有持分を売りたいという希望を伝えたら、相手が「それなら2人で協力して不動産全部の売却を進めよう」と提案するかもしれません。

2人で共同して不動産全体を売る方が高額で売れるので、あなたにとってもメリットが大きくなります。

まとめ

離婚調停中は不動産の財産分与方法で迷われるケースも多いでしょう。

住宅ローンが残っていて任意売却が必要になるケースもよくあります。

当社では共有持分の買取や任意売却、離婚係争中の物件にも対応していますので、離婚時に共有不動産の売却を考えておられるならぜひご相談下さい。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら