共有不動産の売却には共有者全員の立会いが必要

共有不動産は、共有者全員の同意がなければ売却できません(民法第251条)。

売買契約の締結時にも、共有者全員が立ち会う必要があります。

不動産の売買は、売主にとっては「権利を失う」重大な行為です。

もちろん、売却代金が入るというメリットはあるのですが、純粋に「不動産登記」という観点だけで考えると「売主は不利な立場」という位置づけがされています。

(売買による所有権移転登記をする際に売主は「義務者」という名称で呼ばれます。)

共有者の1人は「自分の持分のみ」であれば自分の判断、自分だけの手続きで売却できます。

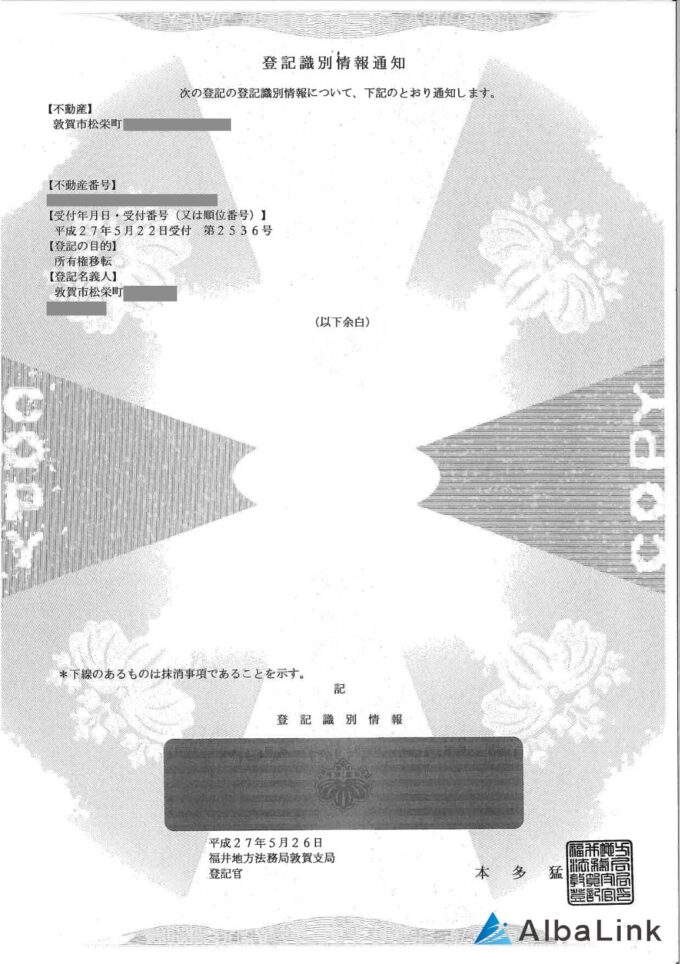

しかし、「不動産全体」を売却したいのであれば共有者全員が合意し、実印や印鑑証明書、権利証(所有権取得の時期によっては登記識別情報通知)を準備しなくてはなりません。

【登記識別情報通知の見本】

そして、基本的には「売買契約、重要事項説明」「代金決済」など、重要な場面で共有者全員が立ち会わなくてはならないのです。

なお、共有不動産の売却方法は以下の記事で詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。

共有名義不動産における登記識別情報通知については、以下の記事で詳しく解説しています。

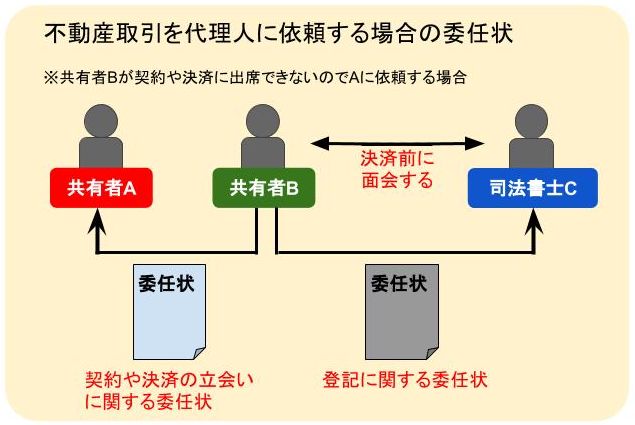

共有名義の不動産売買時に立ち会えない共有者がいる場合は委任状を作成

仕事の都合がつかない、遠方に居住しているので契約の立ち会いが困難など、共有者がさまざまな事情を抱えていることもあります。

そのような場合、当然ですが「売却に合意していること」を前提として、出席できる他の共有者に「委任状」を出して手続きを代行してもらうこともできます。

注意したいのは、「他の共有者に手続きを依頼する委任状(契約行為や決済に関する手続き)」と「司法書士に登記を依頼する委任状(登記手続きの代理)」は別物ということです。

出席できない当事者は通常、共有者への委任状の他に司法書士への委任状も提出します。

また、所有権移転登記がされる前に司法書士からの事前意思確認を受けなければならないことになります(基本的には一度司法書士と面会します)。

本記事では、他の共有者への委任状についてのみ解説します。

なお、以下の記事でも共有名義不動産の売却時における委任状の作成方法について解説しているので、併せて参考にしてください。

共有者が複数人いても委任状は1通でOK

複数の共有者がいて、全員が売却に同意している場合は、委任状を作成するのは1通だけで問題ありません。

名前を記載する箇所に、複数の共有者の名前を連続して記載します。

なお、委任内容が異なるなどの違いがあるときは、共有者ごとに委任状を作成する必要があります。

共有名義の不動産売買時における委任状作成方法と流れ

委任状には、必要な項目が盛り込まれていなければなりません。

万一、委任した事実が争いになったような場合に証拠として機能するものでなくてはならないからです。

ここでは、委任状を作成する流れについて解説します。

委任状を作成する流れ

共有不動産を売却するにあたって共有者の委任状を作成するときは、以下の流れで進めます。

- 代理人を決める

- 委任内容を決める

- 委任状を作成する

まずは、不動産を売却する代理人を共有名義人の中から選んだり、信頼できる司法書士などに依頼したりします。

次に、どこまでの権限を委任するかの内容を決めます。

不動産の売却金額や引き渡し日などに希望がある場合は、事前に他の共有者と話し合っておく必要があるでしょう。

その後、委任状を作成して共有者の記名・押印をします。

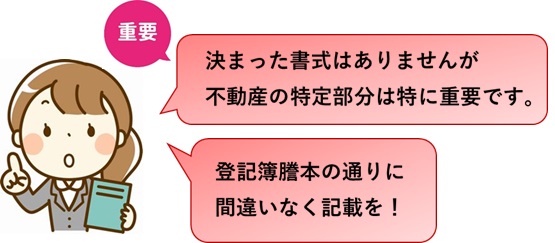

決まった書式はなし

特に「絶対この書式でなくてはならない」というものはありません。

ただし、法的観点から見て「これが入っていなければ委任状とはいえない」というポイントだけは押さえておく必要があります。

(このような時、Bは「委任者」、Aは「受任者」と呼ばれます)

上記のケースにおいて委任状に記載するべき内容は、以下の通りです。

- 委任事項(下記不動産を〇〇に売買するにあたり売買契約、代金決済・・など今回依頼したい具体的内容)

- 不動産の特定

- 売主、買主の特定(住所氏名)

- 委任日付

- 委任者(B)の署名または記名捺印(認印でも法的効力はあるものの、実印で印鑑証明書を添付することが望ましい)

委任状の雛形と記載例

実際の委任状記載例は次のようになります。

============================================

委 任 状

受任者 住 所____________

氏 名 ____________

私は、上記の者を代理人と定め、下記の権限を委任する。

記

後記物件について土地売買契約および残金決済当日の金銭(残代金)の授受並びに登記手続きの依頼を為す等、契約上の履行に関する一切の件。

以下余白

・当事者の表示

買主__________

売主__________

・不動産の表示

(土地)

所在 〇〇市〇〇 〇丁目

地番 〇〇番〇〇

地目 宅地

地積 〇〇㎡

(建物)

所在 〇〇市〇〇 〇丁目 〇番地〇

家屋番号 〇〇番〇〇の〇

種類 居宅

構造 木造

床面積 1階 〇〇㎡ / 2階 〇〇㎡

以上

令和 年 月 日

委任者 住所_______________

氏名______________印

============================================

とりわけ、物件の特定についてはとても大切な部分です。

特定の仕方がいい加減だと委任状の効力自体にも影響が出てきますので、注意しなくてはなりません。

登記簿謄本の冒頭にある「所在」と「地番(土地)」「家屋番号(家屋)」を見ながら間違いのないよう、注意深く記載することです。

必要な添付書類

契約書や委任状などの書類は、そこに押印されているのがたとえ認印であっても、法的効力があることには変わりありません。

ただ、やはり不動産の売買など高額、重要な財産の取引になると、各当事者が実印を押すことが一般的です。

また、登記委任状については「不動産登記令第16条」で「売買の売主は必ず実印」など、場合に応じて必要な印鑑が法定されているので司法書士の指示に従って押印します。

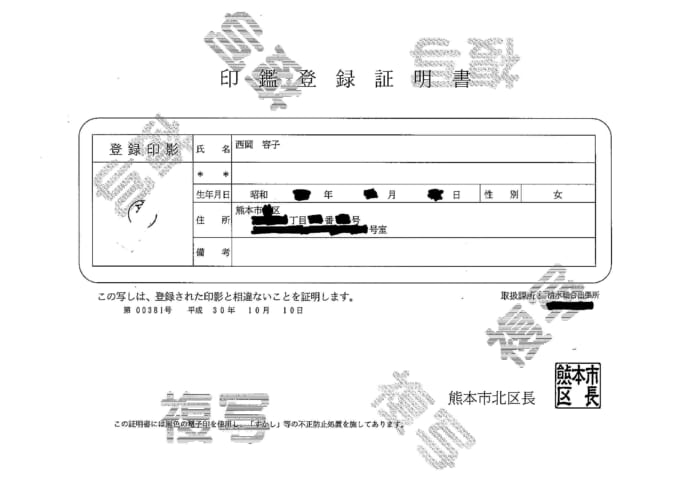

実印を押印する場合にはそれが実印であることを証明するため「印鑑証明書」の添付が必要です。

印鑑証明書は「取得から3カ月以内」であることを求められることが多く、なるべく委任状作成が済んでから新たに取得する方が望ましいといえます。

印鑑証明書は登録者の住所地の地区町村役場や市民センター等の出張所、また、最近ではコンビニで取得することもできます。

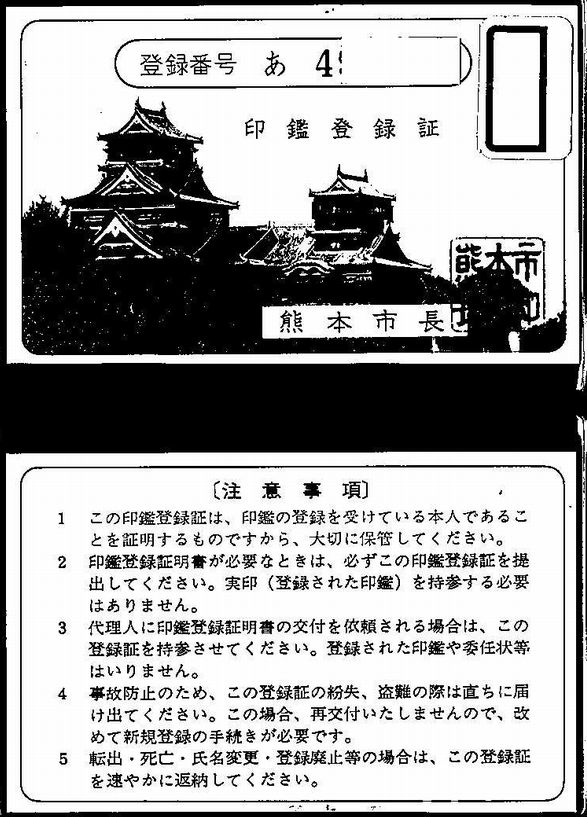

- 印鑑カード

- 手数料(自治体により200円のところ、300円のところがあります)

- 運転免許証などの身分証明書

印鑑カードは印鑑登録をした際に交付されるものであり、自治体により異なりますがこちらは一例です。

印鑑カードがあれば実印そのものや委任状を持参しなくても代理人が印鑑証明書を取得することができます。

それだけに、くれぐれも管理には注意しなければならないのです。

また、近年色々な銀行、役所等の手続きについて「本人確認」が厳格になっていることを感じている人も多いのではないでしょうか。

運転免許証などの身分証明書となる書類は、役所の窓口で印鑑証明書や戸籍などを発行する際も必要ですし、不動産業者や司法書士からも提示を求められます。

運転免許証やパスポートなど写真付きの身分証明書は一番効力が強い(確実性がある)書類であるため通常、一点を提示すれば足ります。

しかし、これら以外の書類(健康保険証等)は、どのような手続き・場面で提示するかによって必要な点数が異なりますので、提示を求めてきた専門家や役所等の指示に従うことが必要です。

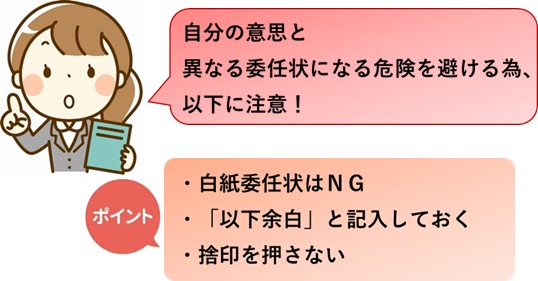

作成時の注意点

では、委任状を作成する際に注意したい事項を確認しておきましょう。

あまり内容についての知識がない人は言われるがままに押印してしまうこともありますが、内容をしっかりと確認するというのは基本中の基本です。

内容の意味することがわからない場合は不動産業者に(司法書士への委任状は司法書士に)確認し、明確にしてから押印することが必要です。

また、下記の点も大切です。

委任内容を空白にしない

委任内容が明記されていないものは、「白紙委任状」などと呼ばれます。

受任者が「こちらで書いておきます」などと言っても、そのままの状態で押印することは避け、先に全文の記入を終えることを求めた方が良いでしょう。

委任内容というのは委任状の要となる部分であり、ここを丸投げしてしまうと後から好き勝手に書かれてしまうことがあるからです。

「以下余白」の文言を挿入する

委任内容の下に、委任状提出後勝手に別の事項を書き加えられることがないように「以下余白」と記入しておく方が安心です。

捨印を押さない

「捨印」とは、氏名を記入した後ろに押す印鑑の他にどこか余白部分にもう一つ押す印鑑のことです。

これを押す目的は、委任状の内容を訂正する際に「確かに訂正しました」という証明として押されるものです。

つまり、捨印が押してあると受任者側で訂正がされてしまうおそれもあるため、押さない方が良いということです。

委任事項の範囲は限定的に

委任事項の範囲をあまり大雑把に書きすぎてしまうと、範囲が広く解釈できてしまうため、状況によっては悪用のおそれがあります。

たとえば、「〇〇所有の土地に関する一切の件」とすると、今回売買対象になる土地以外の部分も売却の代理権を与えられたように見えてしまいます。

なるべく委任事項は範囲を絞って、しかし不足のないように記載しておかなくてはならないため、不動産業者や司法書士などが準備したものがあればそれを利用した方が無難でしょう。

共有名義の不動産売買時に委任状では対応できないケース

他人に手続きを委任すること自体も法律行為の一種です。

つまり、委任者となる人は自分の真の意思を表示できなくてはならないのであり、形式的に委任状さえ調えればどんな状況の人でも代理人によって取引ができる、というわけではありません。

代表的な例が「認知症」を患っているなどで判断能力を失った場合です。

共有持分を持つ人の中に認知症の人がいたとすると、基本的にはその不動産全体の売買をすることはできません。

どうしても取引をしなくてはならない状況なのであれば、家庭裁判所に選任してもらった「成年後見人」が代理する必要があります。

成年後見人とは本人に判断能力がない場合に代わって法律行為をする代理人のことで、法定後見制度と任意後見制度に分かれます。

そもそもこの制度の趣旨は「成年被後見人(認知症などの本人)の法的利益を保護すること」です。

成年後見人は、親族の就任が認められる場合もあれば、家庭裁判所によって弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門家が選ばれることもあります。

気をつけたいこととしては、成年後見人を立てた場合であっても周囲の親族や他の共有者が思ったとおりの取引ができるわけではなく、その取引が本人のために有益である、害のないものでなければなりません。

居住用不動産の場合は家庭裁判所の許可が必要になりますし、居住用でなかったとしてもそれを売却することで本人に重大な影響が出るような取引であれば家庭裁判所に黙って取引することは避けるべきです。

繰り返しますが、成年後見制度は周囲の人のために制度ではなく、あくまでも「本人」を保護するための制度だからです。

成年後見人でもう1つ大切なことは、いったん就任したら目的となった行為が終了しても被後見人の死亡まで原則として業務が続くということです。

定期的な家庭裁判所への報告や本人の財産の管理などの業務があり、「意外と大変だったのでやっぱり申立てなければ良かった」という人もいるのですが、いったん就任するとやむを得ない事由がある場合以外はむやみに辞任することもできません。

子供といえども親の通帳からお金をおろせなくなるなど、色々と不便になる場面も予想されます。

本当に成年後見人を立ててまで不動産取引をしなければならないのか、最初の段階で慎重に検討することが大切です。

共有者が認知症を患っている場合の不動産売却方法については以下にまとめています。

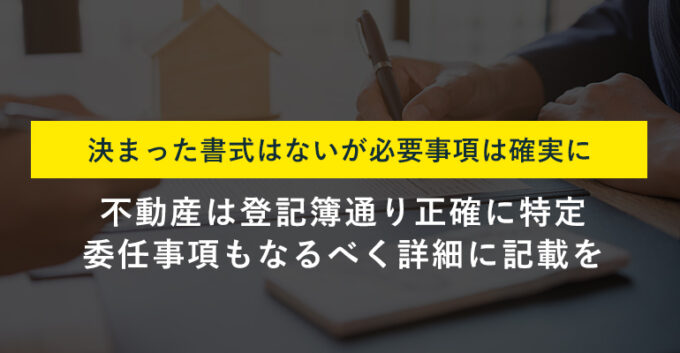

まとめ

共有名義の不動産を売買するには全員が同意し手続きに協力しなければならず、一部の共有者が契約や決済に欠席する場合には代理人への委任状が必要です。

委任状を作成する際は、不動産を登記簿通り正確に特定することや委任事項をなるべく詳細に記載することなどを注意点として押さえておきましょう。

また、認知症などで意思表示ができない人は成年後見人を立てれば代理での取引も可能ですが、成年後見制度には家庭裁判所が関与するため、必ずしも親族や他の共有者の思った通りに取引できないこともあることに注意が必要です。

もし共有不動産の売却にあたって共有者の同意を得られない、共有者のひとりが認知症などを患っていて判断ができない場合には、自分の共有持分のみを売却するのもひとつの方法です。

当サイトを運営している弊社AlbaLink(アルバリンク)は、共有持分の買取に特化している専門の買取業者です。

過去には、一般の不動産業者が取り扱わない訳あり物件専門の買取業者としてフジテレビの「newsイット!」にも紹介されました。

「共有持分を売却したいが、どうすればよいのかが分からない」方は、弊社までお気軽にお問い合わせください。

あなたの共有持分をスピーディーに、かつ適正価格で買い取らせていただきます。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら