Warning: file_get_contents(https://wakearipro.com/wp-content/themes/cocoon-child-master/acf/stepform.php): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 429 Too Many Requests in /home/albalink/wakearipro.com/public_html/wp-content/themes/cocoon-child-master/functions.php on line 171

共有と共有持分

共有不動産の保存行為について解説する前に、まずは「共有」と「共有持分」の概念について解説します。

共有不動産の保存行為を実施するには、共有に関する前提知識が欠かせません。

知識がおぼろげな方は、いま一度確認しておきましょう。

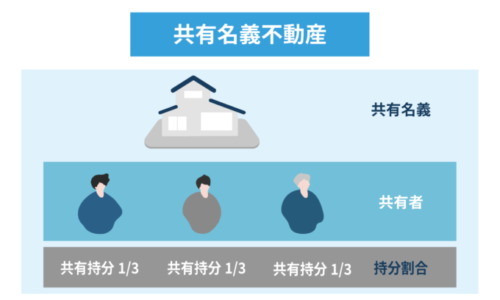

共有とは

共有とは、1つの不動産の所有権を複数の人が共同で所有している状態です。

遺産相続などにより、不動産が「共有状態」になってしまうケースは少なくありません。

たとえば実家の土地建物を3人の子どもたちが相続したとき、遺産分割協議で相続人を定めないと実家が「3人の共有状態」になります。

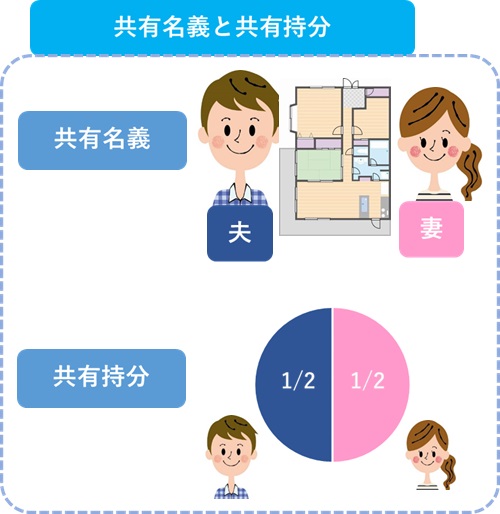

共有持分とは

共有者はそれぞれ「共有持分」を有しています。

共有持分とは、それぞれの共有者の「権利の割合」です。

物は1つなのに複数の人が共同で所有するので、1人1人には完全な所有権が認められません。

それぞれの共有者の権利は割合的なものとなり「共有持分」が割り当てられるのです。

共有持分割合の数字はケースによって異なりますが、合計すると1になるのが通常です。

たとえば不動産を2人で共有している場合、それぞれの共有持分割合が「2分の1ずつ」となったり、「1人が4分の3で他の人が4分の1」になったりします。

共有名義や共有持分についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

共有持分権者の権利

不動産を共有している場合、それぞれの共有持分権者に不動産に対する以下の「権利」が認められます。

- 変更(処分)行為

- 管理行為

- 保存行為

それぞれの行為は、単独で行えたり、他の共有者の同意がないとできなかったりとさまざまです。

共有者間のトラブルを避けるためにも、しっかりとルールを押さえておきましょう。

変更(処分)行為

変更(処分)行為は、売却や建て替えなど共有不動産の現状を大きく変えるような行為を指します。

共有持分権者に重大な影響を与える処分行為は、全員の合意がないとできません。

持分を少しでももっている共有持分権者が売却に反対したら、大きな持分割合を持つ共有者が売却を望んでも勝手に売却はできない点に注意が必要です。

共有不動産を建て替える方法を知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

管理行為

管理行為は、不動産を利用したり改良したりするような行為を指します。

不動産を「管理」する行為であれば「持分割合の過半数」の持分権者の同意があれば可能です。

たとえば不動産の長期賃貸や賃貸借契約の解除、賃料変更などが該当し、共有持分権者過半数の合意で対応を進められます。

少数の持分権者が反対しても、多数派の意見が優先されるイメージです。

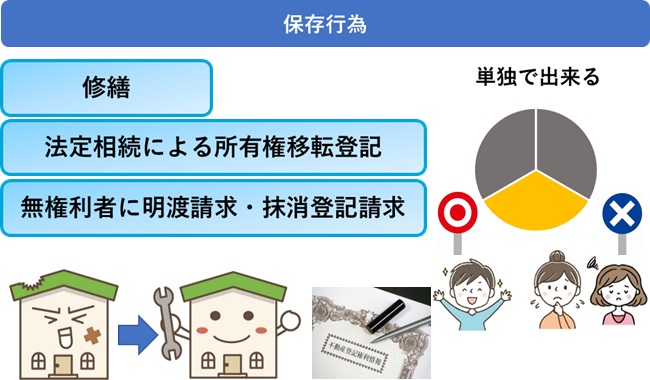

保存行為

保存行為は、共有不動産の現状を維持するための行為です。

たとえば壊れている屋根を修繕するなどの行為が該当します。

わかりやすくいうと、不動産の価値を維持するための行動です。

共有不動産であっても「保存行為」については各共有持分権者が単独でできます。

不動産の保存行為は、共有持分権者全員にとって利益となるためです。

不動産の変更(処分)行為・管理行為・保存行為については以下の記事でも詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。

保存行為の具体例

共有不動産でも、保存行為ならあなたの単独でもできることを解説してきました。

ここからは、保存行為でできる内容を具体的にご紹介します。

共有物の修理修繕

不動産が朽ちそうになっている場合の「修理や修繕」は保存行為なので、各共有持分権者が単独の判断で可能です。

ただし、各共有持分権者が自由にリフォーム、リノベーションできるわけではありません。

不動産が特段傷んでいないのに「オシャレにしたい」「高級感を出したい」などという考えで持分権者の趣味によるリノベーションを行うことは保存行為になりません。

この場合は不動産に変更を加える行為といえるので、共有持分権者全員の合意が必要になる可能性があります。

不法占拠者への明渡要求

共有不動産が第三者によって不法占拠されているときには、各共有持分権者が単独で明け渡し請求できます。

不動産が不法占拠されている状態はすべての共有持分権者にとって不利益でしかないからです。

たとえば賃貸借契約を解除したのに賃借人が明け渡さずに居座っていたら、他の共有持分権者の同意をとらなくても明け渡し請求できると考えましょう。

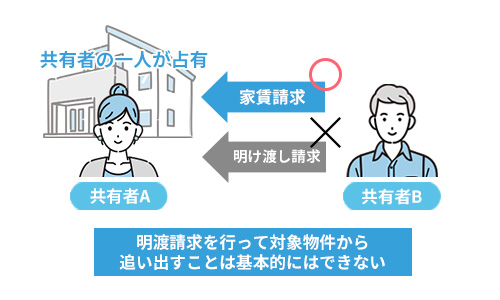

一方、共有持分権者のうち誰か1人が独占利用している場合などには不法占拠ではないので基本的に明け渡し請求はできません。

ただし、持分割合に応じた家賃を請求することは可能です。

共有不動産を占有する共有者への対処法について知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

無権利者名義の抹消登記請求

ときおり、不動産の名義が実態とそぐわないケースがあります。

無権利者が勝手に自分の名義にしてしまっている場合を思い浮かべるとわかりやすいでしょう。

こういったケースでは、不実の登記を抹消することが共有持分権者全員の利益になるので、共有持分権者単独の判断で抹消登記請求ができます。

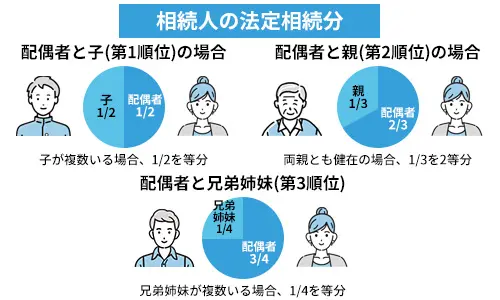

法定相続登記の申請

不動産を複数の相続人が相続すると不動産は「法定相続人の共有状態」になり、遺産分割をしない限り、不動産の共有状態は継続します。

この場合、各法定相続人には自分1人で「相続登記」を申請する権利が認められます。

相続登記をすると、不動産の登記は「法定相続分に従った共有登記」となります。

たとえば不動産を3人の子どもが相続した場合、長男や次男などの子どもたちはそれぞれ単独で「兄弟それぞれ3分の1ずつ」の法定相続登記の申請ができます。

法定相続登記も保存行為の一種と考えられています。

法定相続分で相続登記を行う流れについては、以下の記事をご参照ください。

不動産を相続したのに登記せずに放置するとリスクが高い!

相続登記の申請は、遺言書がある場合や遺産分割協議で不動産の相続人を決めたときに問題になる可能性があります。

たとえば遺産分割協議で長男が不動産を相続することが決まっても、単独登記申請をせずに放置していたとしましょう。

この場合、次男などの他の相続人が法定相続登記を申請すると、不動産は「共有」名義になってしまいます。

そうすると、他の相続人が「自分の持分」を第三者へ勝手に売却してしまうリスクが発生します。

トラブルを避けるため、相続が発生して遺産分割協議を終えたら、早めに単独名義の登記申請をしましょう。

なお、相続した未登記建物の放置がNGな理由については、以下の記事で詳しく解説しています。

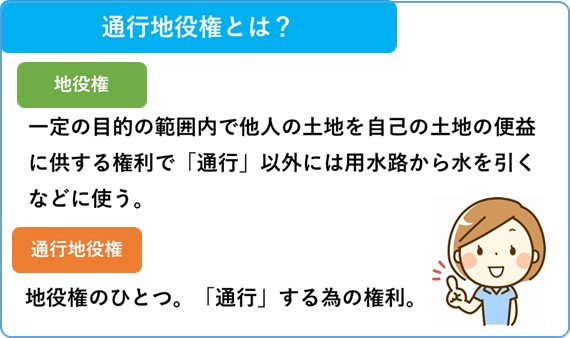

地役権設定登記の請求

地役権とは、他人の土地を使わせてもらう権利です。

たとえば道路に接していない袋地の所有者が、道路へ出るために周りの土地を使わせてもらうケースを考えるとわかりやすいでしょう。

使われる土地(通行に利用される土地)を「承役地」、使わせてもらう方の土地(通らせてもらう方の土地)を「要役地」といいます。

地役権は「登記」できます。

登記すれば地役権を第三者にも主張できるので、要役地の所有者にとっては利益になります。

そこで地役権の設定登記も保存行為の一種として、要役地の共有持分権者なら誰でも可能です。

保存行為に他者の同意は不要

共有不動産というと「他の共有持分権者と話し合わないと何もできない」不自由なイメージがあるでしょう。

しかし、保存行為に関しては、共有者の同意は不要です。

保存行為は「共有持分権者全員にとって利益になる行為」なので、個別に同意をとる必要がありません。

但し、保存行為と管理行為や処分行為との境界はあいまいなケースもあります。

先にも説明したように、「他の共有持分権者も喜ぶだろう」と思って勝手に共有建物をリノベーションすると、権限逸脱となってしまう可能性が高いでしょう。

権利侵害すると、他の共有持分権者から原状回復請求や損害賠償請求される可能性があります。

自己判断で「これは保存行為」と決めつけて行動すると危険なので、迷ったときには専門家へ相談する方が安心です。

保存行為の注意点

共有不動産に手を加えたいとき「保存行為」以外の行為には他の共有持分権者の同意が必要です。

たとえば以下のような行為は単独ではできないので、注意しましょう。

共有不動産の売却

不動産の売却は「処分行為」に該当します。

共有持分権者へ大きな影響を与えるので「全員の合意」が必要です。

不動産の価額が上がっていて「今売ると得だから」と思っても、単独で売却を進められません。

不動産仲介業者との契約や買い主との売買契約でも、共有持分権者全員の署名押印が必要になります。

不動産を売却したいときには、他の共有持分権者へ話を持ちかけて全員の合意をとりましょう。

なお、共有不動産の売却方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

共有不動産への抵当権設定

アパート建築などのため、共有不動産に抵当権を設定したいときにも注意が必要です。

抵当権の設定は「処分行為」に該当するので、共有持分権者が全員合意しなければなりません。

金融機関と抵当権設定契約を締結するときには、共有持分権者全員の署名押印が求められます。

「土地を遊ばしておくのはもったいないから収益化しよう」などと考えても、単独では抵当権を設定できません。

共有不動産を活用したいときには、他の共有者へ具体的なプランを提案して承諾をもらう必要がありますし、1人でも反対すると実現は困難となるでしょう。

賃貸借契約の解除

不動産を賃貸しているとき、賃借人が賃料を滞納し続けるので「解除」したいケースがよくあります。

この場合、解除した方が共有持分権者全員の利益になるので「保存行為として単独でできるのでは?」と考える方がおられるでしょう。

しかし賃貸借契約の解除は「管理行為」です。

処分行為ほどの重要性はありませんが、各共有持分権者へそれなりに大きな影響をもたらすと考えられています。

そこで賃貸借契約の解除には「共有持分の過半数の合意」が必要となります。

過半数の共有持分を持つ共有者なら単独でできますが、半数に満たない共有持分権者は意見の合う共有持分権者を探して「過半数」にしなければなりません。

共有持分の管理や処分に困ったら

確かに共有不動産であっても「保存行為」なら単独でできますが、法律上「保存行為」と認定されるケースは多くはありません。

自分では保存行為と思っていても、実際には「管理行為」や「処分・変更行為」に該当してしまうと、他の共有持分権者との間で大きなトラブルになってしまうリスクも高まります。

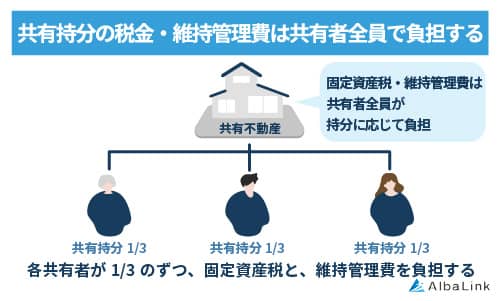

また共有持分をもっていると、収益を得ていなくても税金や管理費用がかかるものです。

毎年固定資産税を払っているだけでは、せっかく不動産の権利があっても意味がありません。

かといって他の共有持分権者に売却や持分買取の話を持ちかけても、頑なに拒絶されるケースもあるでしょう。

その場合「共有持分の売却」が有効な解決方法となります。

共有持分の売却とは

共有持分の売却とは、自分の持分だけを売却することです。

共有不動産全体を売却するには共有持分権者全員の合意が必要ですが「共有持分だけ」であれば各共有持分権者が単独の判断で売却できます。

他の共有持分権者の承諾は不要ですし、知らせる必要すらありません。

たとえば3分の1の共有持分をもっている方であれば、3分の1の権利だけを売却できるのです。

共有持分を売却すれば、面倒な共有関係から外れられますし、これ以上固定資産税を負担する必要もありません。

それどころか売却金も手元に入ってくるので、経済的にプラスになります。

持分の売却価格

共有持分のみを売却する場合、不動産全体を売却するときよりも売却価額が低くなるケースが一般的です。

共有持分には1戸の不動産のような流動性がなく、需要が少ないためです。

たとえば3,000万円の不動産の3分の1の共有持分をもっている場合、理屈としては共有持分を1,000万円で売れるはずです。

しかし実際には800万円やそれ以下になってしまう可能性があります。

ただ、共有持分を持ち続けていても他の共有持分権者が合意しなければ現実に不動産を売れませんし、お金も入ってきません。

固定資産税や管理費用も支出も発生します。

そういった現実を考えると、たとえ多少売却価額が低くなっても持分を売却するメリットがあるといえるでしょう。

共有持分の売却相場は、以下の記事で詳しく解説しています。

他の共有持分権者とのトラブル

共有持分の売却に際し、他の共有持分権者の同意は不要ですし知らせる必要もありません。

ただし何も言わずに売却すると、後に発覚したときにトラブルになる可能性があります。

親族同士が険悪になってしまうケースもあるので、注意しましょう。

当初から折り合いが悪いなら気にする必要はないかもしれませんが、仲良くしている共有持分権者がいる場合にはひと言断っておくようお勧めします。

その人も共有持分売却に関心があれば、一緒に持分を売却することも可能です。

なお、弊社AlbaLink(アルバリンク)は共有持分の買取に特化している専門の買取業者です。

弁護士とも提携しているため、「共有持分を売却して他の共有者とトラブルが起こったらどうしよう」と不安に感じている方もご安心ください。

弊社は、共有持分を1000万円以上で買い取ったこともあります。

ただ、上記のような買取事例だけを見せられてもピンとこない方もいるでしょう。

そこで、弊社が共有持分を買い取ったお客様からいただいた、直筆のメッセージも紹介します。

引用元:お客様の声(Albalink)

このお客様は共有者である親族と折り合いが悪く、話し合いができる関係ではありませんでした。

そのため、弊社が共有持分を買い取ったことで「(共有者と)やり取りをしなくて済むようになり、気持ちが楽になった」というメッセージをお寄せくださいました。

上記のお客様以外にも、弊社に物件の買取依頼をしていただいたお客様からは「肩の荷が下りた」「もっと早く依頼すれば良かった」といった感謝の言葉を多数いただいております(下記Google口コミ参照)。

また、弊社はお客様からの評価が高いだけでなく、不動産買取業者としては数少ない上場企業でもあり、社会的信用も得ています。

信頼できる買取業者に安心して共有持分を売却し、共有関係から解放されたい方はぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(売却前提の問い合わせでなくても構いません)。

なお、以下の記事では共有持分の買取に精通している専門の買取業者を選ぶ際のポイントやおすすめの買取業者を15社ご紹介しています。

併せて参考にしてください。

まとめ

共有不動産の保存行為は単独でもできますが、程度を超えると管理行為や変更(処分)行為に該当してしまい、トラブルへと発展してしまいかねません。

保存行為を実施するなら、まずはどのくらいの範囲までであれば問題ないかを確認することが大切といえます。

共有不動産の保存行為をしたくない、維持管理費を支払いたくない場合には、自分の共有持分のみを売却するのも選択肢のひとつです。

共有不動産全体の売却は変更(処分)行為に該当するので他の共有者全員の同意がなければできませんが、自身の共有持分なら単独で売却することができるためです。

弊社AlbaLink(アルバリンク)では、全国の共有持分を積極的に買い取っている専門の買取業者です。

過去には、一般の不動産業者が取り扱わない訳あり物件専門の買取業者としてフジテレビの「newsイット!」に紹介された実績もあります。

お見積もりから売却、決済までスピーディーに対応可能なので、共有関係にお悩みの方がおられましたら、ぜひともお気軽にご相談ください。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら