マンションにおける共有持分と区分所有の違い

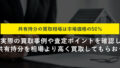

共有持分とは、ひとつの不動産を複数人で所有しているときにおける、各所有者の所有権の割合のことです。

たとえば、親が亡くなってマンションを兄弟3人で相続したときには、それぞれ3分の1の割合で共有持分を持つ形となります。

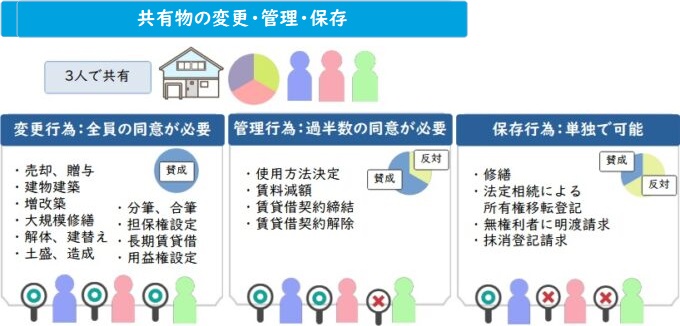

一方で、共有持分と混同されやすい不動産用語に「区分所有」があります。

区分所有とは、マンションのように1棟の建物内に複数の部屋が存在しているケースにおいて、独立している各部屋を所有する行為です。

マンションは「区分所有建物」とも呼ばれ、部屋の所有者は「区分所有者」と呼ばれます。

共有持分所有者が持つ権利

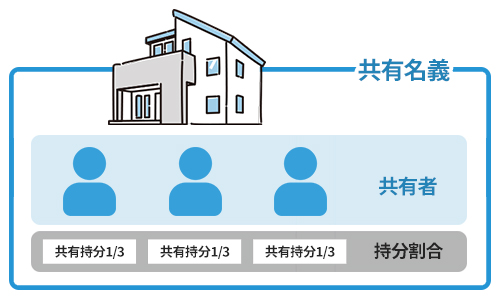

マンションの共有持分所有者は、保存行為・管理行為・変更行為と呼ばれる3つの行為を実行できる権利を持っています。

ただし、行為の内容によっては他の共有者の同意が必要となる点に注意が必要です。

たとえば、マンションの居室の簡易的な修繕などの保存行為は、各共有者が自由に行うことが可能です。

また、共有持分権者の過半数以上の同意があれば短期間の賃貸借契約などの管理行為を実行できます。

一方で、マンションの売却や大規模な改修など不動産の性質を変えるような変更行為は、共有者全員の同意がなければ実行できません。

ただし居室の共有持分を持っていても、マンション全体を自由に利用できるわけではない点を押さえておきましょう。

区分所有者が利用できるのは、専有部分である各居室、エントランスやエレベーターなどの共用施設、マンション内の敷地に限られます。

カンタン1分査定

区分所有者が持つ権利

マンションの区分所有者が持っている権利には、以下の3種類があります。

| 区分所有権 | マンションの専有部分を所有する権利 |

| 敷地権(敷地利用権) | マンションの敷地に対する権利 |

| 共用部分の共有持分 | マンションの共用部分に対する権利 |

なお、マンションは「専有部分(区分所有権)」に加えて、土地がないと維持ができず、セットでなければ売却できません。

マンションには駐車場の権利がついている場合もあり、その場合には駐車場も一緒に売却するのが一般的です。

この章では、上記3つの権利について紹介します。

なお、共有持分と区分所有の違いについては以下の記事で詳しく解説しています。

区分所有権

区分所有権は、マンションの1戸1戸の「専有部分(部屋)」を所有する権利です。

区分所有権が共有となるのは、「夫婦共有名義の住宅ローンを組んでマンションを購入した」「複数の相続人でマンションを相続した」など自ら選択した場合に限られます。

なお、マンション専有部分の共有持分が敷地権にどう影響するかについては、以下の記事で詳しく解説しています。

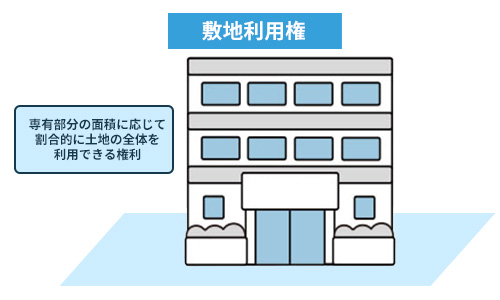

敷地利用権を住民で共有

マンションの敷地は、区分所有者全員の共有物です。

また、各所有者が土地に対して持っている権利(共有持分)を敷地利用権と呼びます。

多くのマンションは、敷地利用権と、区分所有権とを分離して処分(売買等)することが出来ないよう一体化して登記された権利形態(敷地権)となっています。

1983年以降は区分所有法により、マンションには必ず「敷地権」を設定しなければなりません。

そこで今はほとんどのマンションで敷地権の登記が行われています。

別々に登記していると、悪意のあるブローカーや単純な登記ミスなど、建物の権利はあるのに、土地の権利は別の人になるトラブルが発生してしまいます。

そこで区分所有法により敷地権制度が作られ、土地と建物を別々に売買することができなくなりました。

1983年より前からあるマンションでも、きちんと管理されていたらその後の敷地権の登記をしているのが一般的です。

敷地権の登記がされている場合、区分所有権と敷地権の登記が一体化しているので、登記事項証明書の申請が1回で済みます。

敷地利用権の持分割合は原則専有部分の床面積(専有面積)割合になりますが、マンションの規約で変更も可能です。

なお、敷地権の概要や敷地権割合の計算方法については以下の記事で詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。

共用部分を住民で共有

マンションの共用部分は区分所有者全員の共有であり、各々が共有持分を持っています。

マンションの共用部分は、主に以下の箇所です。

- エントランス

- 階段

- 廊下

- ガス・水道・電気の配管等

- 屋上

- ゴミ置き場

共用スペースの持分割合は敷地利用権と同様、専有部分の床面積(専有面積)に応じて決められます。

なお、共有持分の概要については、以下の記事で詳しく解説しています。

マンション購入時の共有持分割合の決め方

夫婦や親子などで住宅ローンを組んでマンションを購入するときには、ローンの種類や親からの援助の有無によって共有持分の割合は異なります。

ここでは、以下3つのケースにおける共有持分の割合の決め方を見ていきましょう。

「連帯保証型」の場合は共有持分を決める必要はない

一方が主債務者、もう一方が連帯保証人となる連帯保証型ローンを組んでマンションを購入するときには、共有持分の割合を決める必要はありません。

連帯保証人はあくまでも債務者が返済できなくなったときに肩代わりする役割を担うに過ぎず、このケースでは主債務者の単独名義となるからです。

ただし、連帯保証人が頭金を負担しているときには、それぞれが支払った金額に応じて持分割合を決める必要があります。

たとえば、夫が3,000万円のローンを組み、連帯保証人である妻が1,000万円を頭金として出した場合、夫と妻の持分割合は3:1となります。

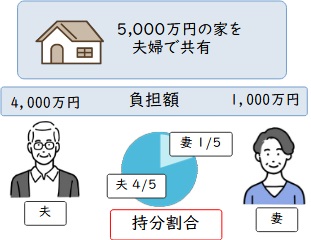

「連帯債務型」「ペアローン」の場合は返済割合に応じて決める

一方が主債務者、もう一方が連帯債務者となってローンを借りる連帯債務型、それぞれが別々のローンを組むペアローンを利用してマンションを購入したときには、出資額に応じて持分割合が決まります。

たとえば、5,000万円の区分マンションを購入するときに、夫が4,000万円・妻が1,000万円のローンを組んだ場合、夫が4/5・妻が1/5が持分割合となります。

なお、共有持分の割合の決め方については、以下の記事で詳しく解説しています。

共有持分割合の計算例

マンション購入時の共有持分割合の計算例は以下のとおりです。

夫婦で3000万円のマンションを購入する際、妻が頭金を1000万円、夫が住宅ローンを2000万円組んだケース。

妻の持分割合を3分の1,夫の持分割合を3分の2とします。

親からの援助金は自己負担額に含めて持分割合を決める

マイホームの購入に際して、親から受けた援助金を頭金として入れるときには、自己負担額に含めたうえで持分割合を決めていきます。

たとえば夫が2,000万円、妻が自己負担額1,000万円と妻の親からの援助額1,000万円、計2,000万円を支払ったときのそれぞれの持分割合は1:1です。

マンション相続時の共有持分割合の決め方

親などが亡くなってマンションを相続したときの持分割合の決め方は、以下の3種類です。

それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

遺言内容によって共有持分を決める

被相続人が遺言書を残しているときは、その内容に従って各相続人の共有持分の割合を決めていきます。

各相続人には受け取れる相続財産の割合(法定相続分)が決められていますが、遺言内容はそれに優先するからです。

たとえば、遺言書に「長男にマンションを譲る」と書かれているときには、マンションは長男の単独名義となります。

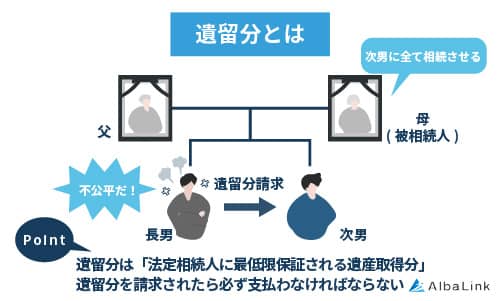

ただし、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には、最低限の取り分が民法で定められています。

これを「遺留分」といいます。

もしマンション以外に遺産がなく、遺言により自分の遺留分を侵害されたときには、自分の相続分の割合に応じた取り分を遺産を相続した人に請求できます。

遺産分割協議によって共有持分を決める

遺産相続の際には、遺産の分け合い方を相続人同士で話し合う「遺産分割協議」を行うかどうかで持分割合が異なります。

遺産分割協議を行う場合は、相続人同士の話し合いの結果、全員が合意をした相続割合が採用されます。

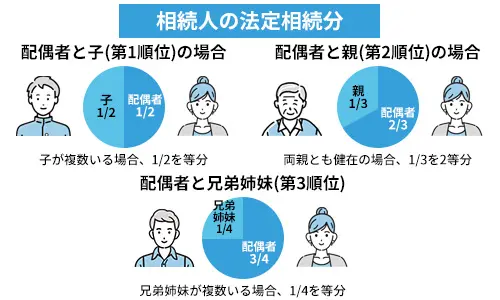

法定相続分にそって共有持分を決める

遺産分割協議を行わずそのままマンションを相続する場合には、それぞれの相続人の「法定相続分」に応じた共有持分割合となります。

法定相続分の割合や順位については、以下の記事で詳しく解説しています。

共有持分割合の計算例

マンションの遺産分割時の共有持分割合の計算例は以下のとおりです。

【子どもたち3人が法定相続人の事例】

遺産分割協議をしない場合、3人が3分の1ずつの共有持分を取得します。

遺産分割協議で合意した場合には合意した方法で共有持分割合を設定します。

たとえば長男が2分の1、次男と三男が4分の1ずつなどとしてもかまいません。

なお遺産分割協議によってマンションを分割するなら、共有にはしない方が得策です。

共有状態にすると全員の同意がないと不動産全体を売却できず、管理や費用負担などの面でもトラブルが生じるケースが多いからです。

後々のトラブルを回避するためにも、できるだけ単独の相続人がマンションを相続するようにしましょう。

すでに共有状態となり、他共有者との話し合いがうまく行っていない場合は弊社AlbaLink(アルバリンク)にご相談ください。

弁護士など専門家と連携をとりながら買取業務を行なっている弊社であれば、安全に共有持分のみを買い取れます。

もちろん、相談のみの問い合わせも大歓迎です。

>>【共有持分のみで高額売却・トラブル解消】無料で査定を依頼

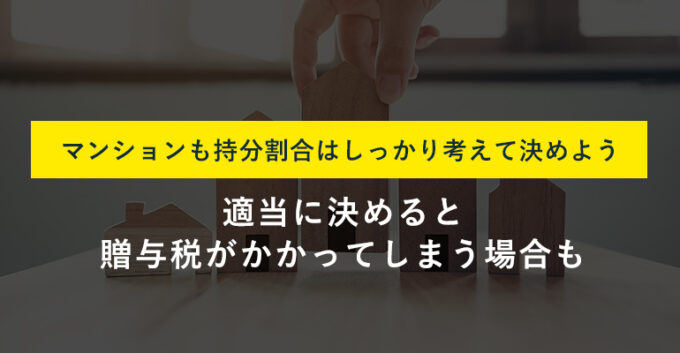

マンションの共有持分割合を適当に決める税金リスク

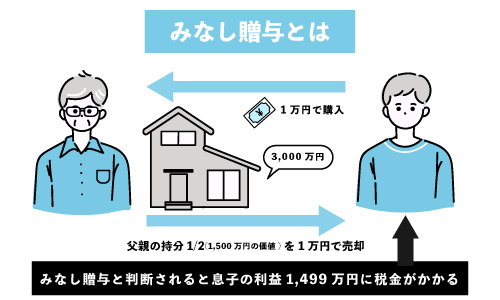

マンション購入の際、出資割合を無視して適当に共有持分を決めると税制面でリスクが発生します。

出資額が少ないのに共有持分を与えると「みなし贈与」とみなされて贈与税が発生してしまう可能性があるのです。

夫婦などで共同でマンションを購入する際には、お互いの出資割合を計算してなるべく正確に共有持分へ反映させましょう。

なお、前述した遺産分割の場合には共有持分割合を自由に定めて良いので、贈与にはなりません。

マンションの共有持分割合の調べ方

マンションの共有持分割合がどうなっているか調べたいときには、下記3つの方法で確認できます。

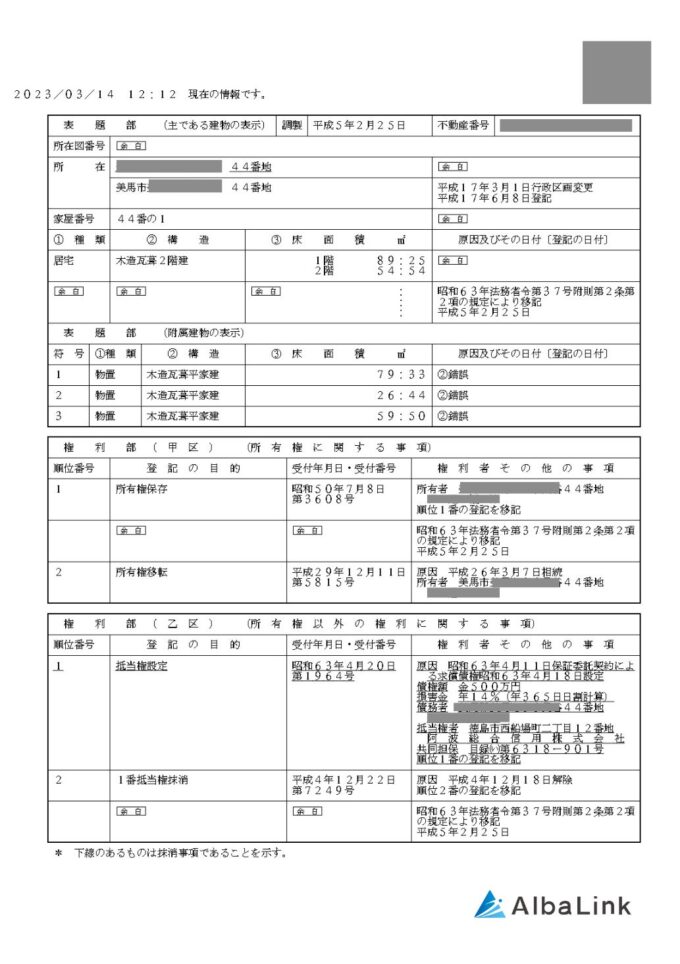

登記簿を取って調べる

法務局で登記簿(登記事項証明書)を取得する方法です。

登記事項証明書は、対象の不動産の物理的・権利的な情報が記載されている以下のような書類で、全国の法務局で申請取得できます。

登記事項証明書交付請求書(申請書)を法務局に持参するか郵送すれば証明書を交付してもらえますし、オンライン上でも交付申請が可能です。

登記事項証明書が届いたら、「権利部」の「権利者その他の事項」の欄を見てください。

そこに各共有持分権者名と共有持分が記載してあります。

なお、登記簿謄本の見方については、以下の記事で詳しく解説しています。

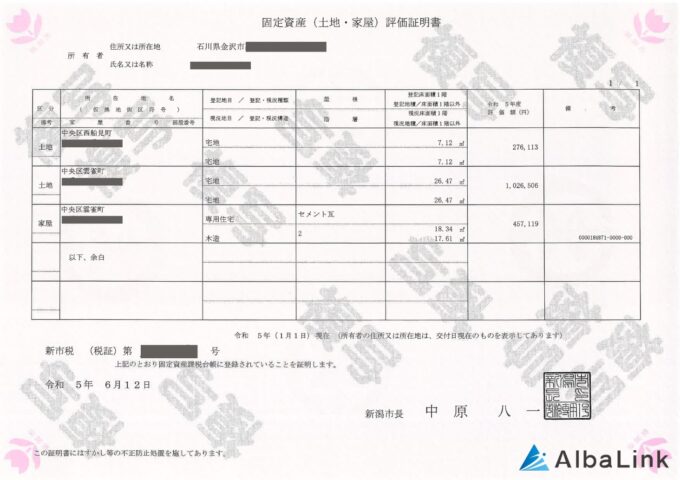

固定資産評価証明書を取得

共有持分権者と共有持分割合については、固定資産評価証明書にも記載してあります。

固定資産税評価証明書は、所有する土地や建物などの評価額が記載された書類です。

不動産の所在する市区町村役場へ申請して取得しましょう。

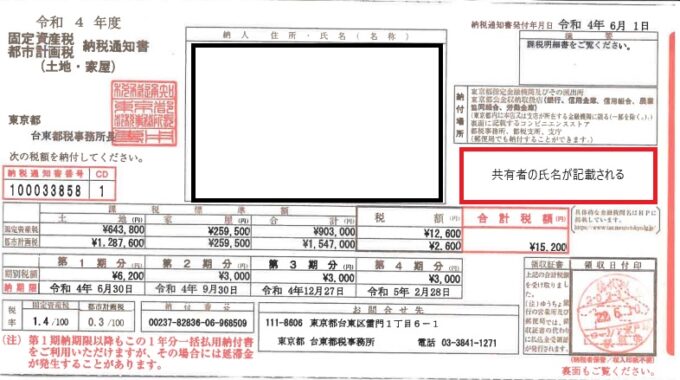

固定資産税納税通知書にも記載してある

毎年届く固定資産税の納付書にも共有持分割合の記載があります。

ただし、一般的に納付書は共有持分権者の代表者1名にしか届かないので、その他の共有者が持分を確認したいときには固定資産評価証明書か登記事項証明書を申請するのがよいでしょう。

また、固定資産税納税通知書には、市区町村によっては持分割合まで記載されていない場合があります。

マンションの共有持分を持ち続けるリスク

マンションの区分所有権が共有となっている場合、以下のようなリスクが発生します。

もちろん、敷地権や共用部分の共有状態は問題ではありません。

敷地権や共用部分はもともと他の区分所有者との共有なので、こちらが共有になっているのは当然です。

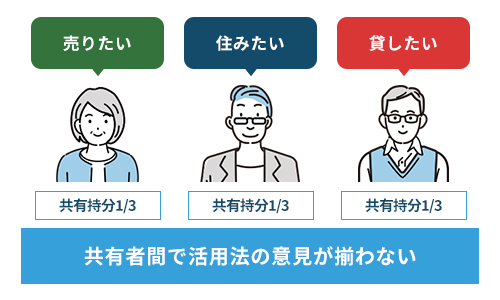

活用しにくい

共有名義マンションは売却・賃貸・抵当権設定の場面で、共有者全員の合意が必要です。

マンションが共有の場合、「売却したい」と思っても一人で決められず、全員の同意を得ないとできません。

後述する、相続が発生したときには共有者同士の意見が合わず、使用方法の制限によるトラブルのリスクがあります。

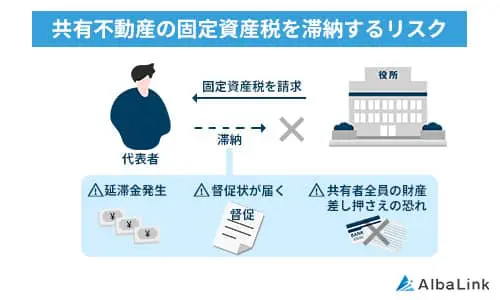

費用負担でトラブル

マンションを共有にしていると、固定資産税や修繕積立金、管理費なども共同で負担しなければなりません。

共有者同士で費用の精算がスムーズにできず、立て替えした代表者が費用を回収できないなどのトラブルになるケースが多々あります。

とくに、固定資産税においては共有者全員に連帯納税義務があり、未払いのまま放置すると延滞税や差し押さえに発展する可能性があるので注意が必要です。

共有名義の固定資産税の納税義務については、以下の記事で詳しく解説しています。

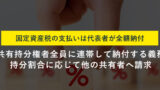

相続発生

共有不動産で相続が発生すると、さらに共有者が増えてしまい、活用や処分がより困難となります。 複数の相続が発生すれば、共有者がお互いに知らないかったり、連絡先を知らなかったりと権利調整どことではないでしょう。

複数の相続が発生すれば、共有者がお互いに知らないかったり、連絡先を知らなかったりと権利調整どことではないでしょう。

なお上記はあくまで「専有部分の区分所有権」を共有にするリスクであり、敷地権や共用部分の共有の話ではありません。

避けるべき状況は「区分所有権(専有部分、マンションの部屋の部分)」を共有状態です。

マンションの共有状態を解消する方法

マンションの共有状態を解消するには、以下6つの方法があります。

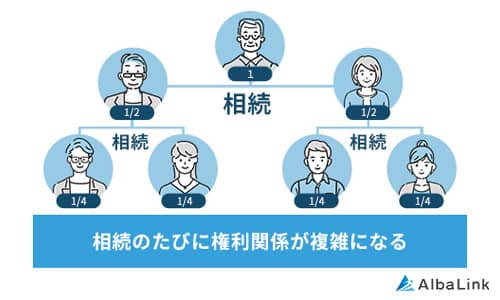

他共有者の持分を買い取る

まずは他の共有持分権者の持分を買い取る方法です。 すべての共有持分を買い取れば、自分ひとりの完全な区分所有権を得られるので、自由に売却やその他の処分ができるようになります。

すべての共有持分を買い取れば、自分ひとりの完全な区分所有権を得られるので、自由に売却やその他の処分ができるようになります。

一人で住んでいても文句を言われる可能性はありませんし、人に賃貸することも自由です。

不動産の共有者から共有持分を取得する方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

他共有者に自分の持分を売却する

自分が買い取りたくない場合、他の共有持分権者に買い取ってもらう方法もあります。

他の共有持分権者がマンションに住んでいる場合などには買取交渉をしやすいでしょう。

なお、共有持分の個人売買は契約書の記載漏れをはじめとしたトラブルが多いため、不動産会社を間に挟むのがベターです。

共有持分の個人売買で起こりやすいトラブルについては、以下の記事で詳しく解説しています。

他共有者と協力して100%区分所有権として売却する

他の共有持分権者全員と話し合って合意の上、区分所有権を敷地権ごと売却する方法です。

共有者全員の合意があれば、マンションの売却は可能です。

この場合、買い手を見つけるのも比較的容易でしょうし、時価で売れる可能性が高いので比較的高額な値段をつけても売れやすいでしょう。

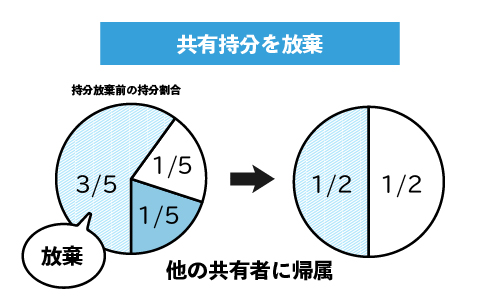

共有持分を放棄する

共有持分は放棄できます。

放棄すると、共有持分は他の共有持分権者のものになります。

共有状態から離れたいときには、共有持分を放棄すれば関わらずに済むでしょう。

ただし共有持分には本来経済的な価値があるので、対価なしに放棄すると損失となることを忘れてはなりません。

また、実務上、放棄する側と放棄される側の両者が協力して登記する必要があるので、勝手に放棄することが出来ません。

共有持分の放棄については、以下の記事で詳しく解説しています。

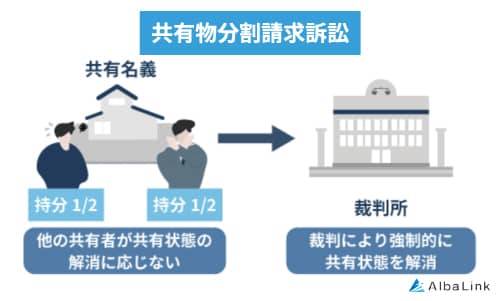

共有物分割請求を起こす

他の共有持分権者と交渉しても買取や売却の合意ができない場合、裁判所で共有物分割請求(裁判)ができます。

共有物分割請求とは、合理的な共有状態の解消方法を裁判所に判断して貰います。 具体的な解消方法は、以下の通りです。

具体的な解消方法は、以下の通りです。

- 現物分割…物理的に共有物を分ける方法。建物は物理的に切り離せないのでマンションで行われることはない。

- 代償分割(価額賠償)…マンションを取得する1人が、他の共有者に代償金を払う方法です。支払い能力があるかどうかがポイントです。

- 換価分割(代金分割)…共有物を売却して、売却代金を分け合う方法です。共有者同士の話し合いがまとまらに時に競売が下されるため、分け合うお金も少なくなります。

裁判費用や手間もかかりますし、希望通りの判決になるとは限りません。

訴訟は最後の手段と考えましょう。

共有物分割請求訴訟の概要については、以下の記事で詳しく解説しています。

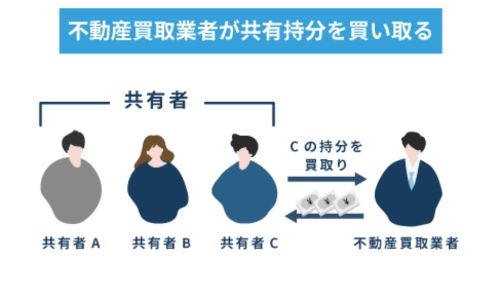

マンションの共有持分を買取業者に売却する

共有持分を専門業者へ売却する方法もあります。

この方法なら、売却代金をすぐに得られ、訴訟のように手間暇も時間も弁護士費用もかかりません。

もちろん、赤の他人と共有しているマンションに住みたい人などいませんから、市場価額よりは低い買取金額となります。

とはいえ、他の共有持分権者が買取にも売却に応じてくれないなら、極めて有効な対処方法となるでしょう。

なお理論的には一般の人にも共有持分を売れますが、実際に共有持分に関心を持つ一般人はほとんどいません。

実質的には共有持分買取業者へ売却するのがもっとも確実で現実的ですし、相手はプロなので安心です。

弊社AlbaLink(アルバリンク)でも共有持分買取を積極的に進めています。

共有持分をはじめとした訳あり不動産の買取実績が多く、弊社とお取引したお客様からもお喜びの声をいただいております。

マンションが共有状態になっていて面倒に感じている方、すぐに現金化したい方は、お気軽にご相談ください。

もちろん、無料相談・無料査定のみの問い合わせも大歓迎です。

>>【共有持分のみで高額売却・トラブル解消】無料で査定を依頼

まとめ

今回の記事をまとめると以下の3つです。

- マンションの権利には、区分所有権・敷地利用権・共用部分の共有持分の3つがある

- マンションの共有持分は、購入時は「出資割合」相続時は「相続割合」によって異なる

- マンションの区分所有権が共有になっていると、活用・費用・相続の面でトラブルになるリスクがある

なお、マンションの共有持分の所有に関するトラブルにお困りの方は、専門の買取業者への売却を依頼しましょう。

専門の買取業者は現況買取に対応しており、すでにトラブル化した共有持分であってもそのままの状態で売却できるからです。

当サイトを運営している弊社AlbaLink(アルバリンク)は、共有持分に強い買取業者です。

共有持分をはじめとしたトラブル不動産を積極的に買い取っており、フジテレビのイットなど各メディアでも紹介された実績がございます。

無料査定・無料相談は随時行っておりますので、共有持分の所有でお困りの方はいつでもお問い合わせをお待ちしております。

お客様のお悩み解決につながるよう最適な売却プランを提示させていただきます。

もちろん、強引な営業等はありませんので、ご安心ください。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら