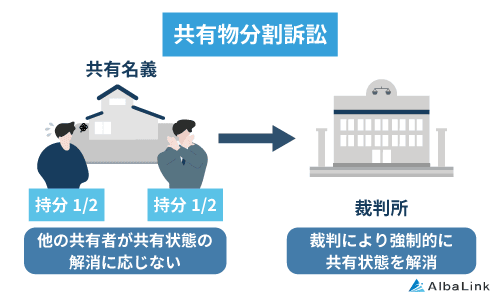

そもそも「共有物分割訴訟」とは?

共有物分割訴訟とは、不動産の共有状態を解消するための方法を裁判所に決めてもらう手続きです。

共有名義の不動産は、他の共有者の同意がない限り建て替えや売却などができません。

たとえば離婚に伴い、夫が共有不動産の売却を希望しても、妻が住み続けたいと主張したら売却はできないのです。

このように不動産の活用を巡って共有者間の話し合いがまとまらない場合には、人間関係の悪化を招きかねません。

また共有不動産の有効活用もできなくなります。

そこで民法は第258条1項にて各共有者に共有物の分割を裁判所に請求できる権利を認め、共有関係を解消できるように定めているのです。

なお、共有物分割訴訟についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事もご参照ください。

共有不動産の分割方法

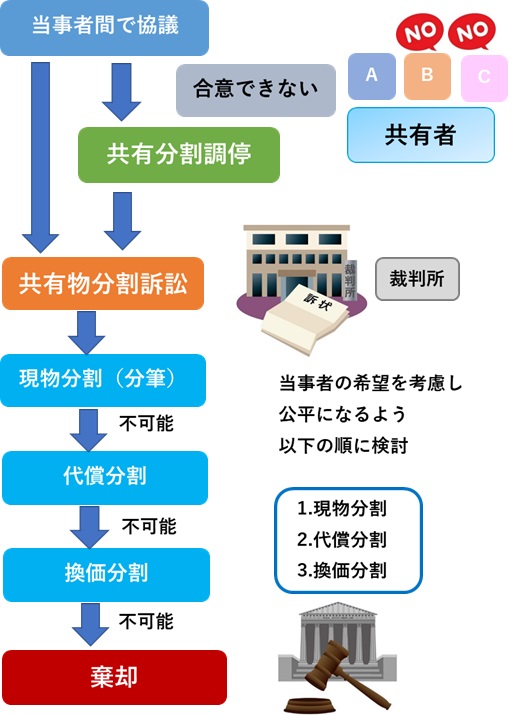

裁判所が共有物分割訴訟を認めた場合の共有不動産の分割方法は、以下の3つです。

- 現物分割

- 代償分割(価格賠償)

- 競売

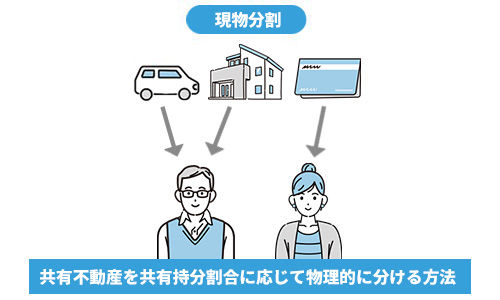

現物分割は、不動産そのものを共有者の持分に応じて物理的に分ける方法です。

たとえば50坪の土地をAとBが2分の1ずつの割合で共有していた場合は、25坪に分筆した土地をAとBがそれぞれ取得して単独所有とします。

ただし、土地とは違って家屋を物理的に分けることはできません。

そのような場合は、代償分割か競売が選択されることになります。

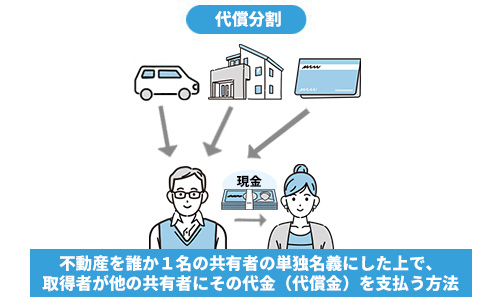

代償分割は、共有者のひとりが共有不動産を取得する代わりに他の共有者の持分を買い取る(代償金を支払う)方法です。

たとえば、夫が5分の4、妻が5分の1の割合で2,000万円のマンションを共有しているとします。

このとき、夫は妻の持分を400万円(2,000万円×1/5)で買い取ることで、共有状態を解消できます。

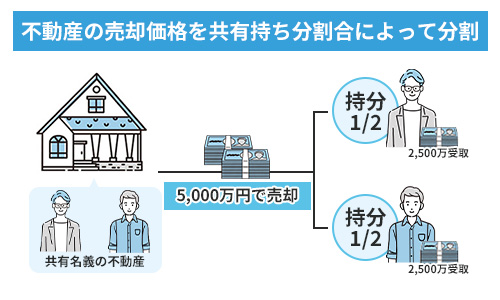

また、共有物分割訴訟では裁判所が共有不動産の競売を命じるケースが少なくありません。

競売とは、裁判所の命令に応じて共有不動産を強制的に売却することです。

共有不動産の売却金額を夫婦の持分割合に応じて分配し、共有状態を解消します。

ただし、競売による共有状態の解消はあくまでも最終手段です。

共有物分割訴訟ではまず現物分割、次に代償分割が検討される形となります。

以下の記事でも共有物の分割方法について詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。

「財産分与」との違い

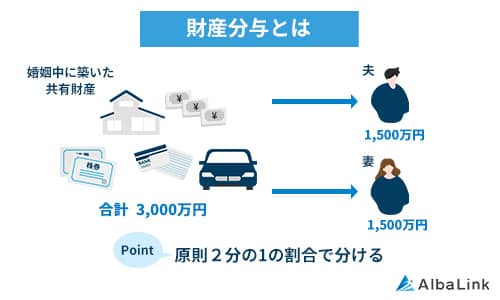

夫婦が離婚をする際には、婚姻生活中に2人で協力して築き上げた財産を公平に分け合います。

これを「財産分与」といいます。

財産分与の割合は基本的に2分の1ずつですが、夫婦の合意があれば、それ以外の割合で分配することも可能です。

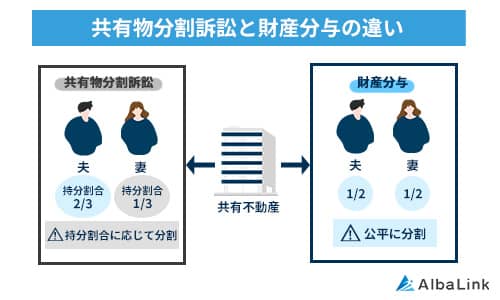

財産分与と共有物分割訴訟の大きな違いは、対象となる財産の範囲です。

財産分与の対象となり得る共有財産には、主に以下のものがあります。

- 不動産

- 現金

- 預貯金

- 自動車

- 美術品

- 貴金属

- 有価証券

- 保険金

- 退職金

- 年金

上記のような財産を原則として2分の1ずつ分け合うのが財産分与です。

それに対して、共有物分割訴訟の対象となるのは特定の財産のみです。

たとえば共有不動産の分割を求めて訴訟を起こす場合には、共有不動産のみが対象となります。

また、共有物分割訴訟では共有不動産を夫婦がそれぞれ持っている共有持分に応じて分割する点も財産分与との違いとして挙げられます。

共有不動産の持分を夫が3分の2、妻が3分の1の割合で所有している場合でも、財産分与では2分の1ずつ分け合う形が一般的です。

しかし共有物分割訴訟では、それぞれの持分に基づき夫が3分の2,妻が3分の1の割合になるように共有不動産を分割します。

なお、離婚時に財産分与する流れや不動産を財産分与する方法は以下の記事で解説しているので、併せて参考にしてください。

夫婦間での共有物分割訴訟は可能【状況別で解説】

冒頭でも触れたように、夫婦間でも共有物分割訴訟を起こすことができ、裁判所に認められれば不動産の共有状態を解消できます。

ただし、夫婦の関係性がどのような状況にあるのかによって注意すべきポイントが異なります。

そこでここからは、以下2つの状況別に共有物分割訴訟の注意点を解説します。

- 婚姻中の夫婦の場合

- 離婚協議中や離婚後の夫婦の場合

婚姻中の夫婦の場合

婚姻中の夫婦でも、共有物分割訴訟を起こすことはできます。

たとえば「失業などにより自分名義の住宅ローンを支払うのが難しくなった」ときに、共有物分割訴訟を起こすケースが見られます。

前述のように、共有不動産は共有者全員の同意がなければ売却できません。

たとえ夫が住宅ローンを返済するために共有不動産を売りたいと考えても、妻が反対したら売却はできないということです。

しかしこのような状況でも、夫が妻に共有物分割訴訟を起こして裁判所に認められれば、共有不動産を売却できるようになります。

ただし離婚へ向けて協議が進んでいるのならともかく、これからも婚姻関係を続ける相手に対して共有物分割訴訟を起こすと、人間関係がさらに悪化してしまいかねません。

離婚を考えていないのなら、訴訟を起こす前に共有不動産の扱いを夫婦間でよく話し合ったほうがよいでしょう。

離婚協議中や離婚後の夫婦の場合

離婚へ向けて協議中、もしくはすでに離婚をしている夫婦が共有不動産の扱いを巡ってもめるケースは珍しくありません。

この場合は、財産分与か共有物分割訴訟のどちらかを選択する形となります。

財産分与か共有物分割訴訟か選択が可能

共有物分割訴訟では対象となる共有不動産のみしか分割できませんが、離婚後の財産分与であれば共有不動産を含め、婚姻期間中に夫婦が共同で築いた財産を公平に分割できます。

そのため、ケースによっては共有物分割訴訟よりも財産分与が適していることがあります。

ただし、共有不動産に住宅ローンが残っている場合はその限りではありません。

相手が離婚を拒否していたり、共有不動産の売却を拒んでいたりする場合には、話し合いがまとまるまでに時間がかかってしまいます。

しかし、その間も住宅ローンは返済し続けなければなりません。

したがって離婚成立までに時間がかかりそうな状況で、住宅ローンの負担から早く解放されたいなら、共有物分割訴訟を起こして共有不動産を売却するのは選択肢のひとつといえます。

なお、夫婦間で共有物分割訴訟を起こしても必ず認められるとは限りません。

次の章からは、共有物分割訴訟が認められないケースを見ていきましょう。

カンタン1分査定

夫婦間の共有物分割訴訟が認められないケースもある【判例】

ここまで解説してきたように、夫婦間でも共有物分割訴訟を起こすことはできますが、裁判所に「権利濫用」と判断されて請求が認められないケースがあります。

権利濫用とは、簡単に言うと「権利の行使が社会的に許されないと判断されること」です。

参照元:e-Gov法令検索|民法第1条第3項

この章では、夫婦間の共有物分割訴訟が権利濫用として扱われるケース、権利濫用には該当しないケースをそれぞれ解説します。

権利濫用となるケース

共有物分割訴訟を認めると共有者に著しく不利益を与えることになる場合は、権利濫用と判断されて請求が却下されます。

たとえば、別居中の夫が妻と子が住んでいる夫婦共有名義の不動産に対する共有物分割訴訟を起こしたケースです。

別居中の夫には、共有不動産を早期売却しなければならない理由はありませんでした。

それに対して妻は病気の子どもを看病しなければならず、十分な労働時間を確保できずに収入が少ない、家を出て行くと経済的に苦しい状況に陥るといった事情がありました。

上記の理由により、裁判所は共有物分割訴訟を認めると妻が著しく不利益を被ると判断し、夫の請求を棄却しました(大阪高裁平成17年6月9日判決)。

参照元:ダーウィン法律事務所

次に、離婚の原因を作った夫が妻に対して共有物分割訴訟を起こした事例をご紹介します。

前提として、夫は子が27歳になるまで妻が無償で共有不動産に住むこと、建物の住宅ローンや水道光熱費などの支払いも引き続き夫が負担することに合意をしていました。

それに対して妻は夫からの共有物分割訴訟により精神疾患を患って通院を余儀なくされており、共有不動産に住むことで何とか生活を維持している状況でした。

このような事情を踏まえ、裁判所は夫側の請求を認めると妻と子の生活の維持が困難になる、共有物分割請求が実現しなくても夫側の生活が困窮することはないなどと判断。

夫の請求を権利の濫用として棄却したのでした(東京高裁平成26年8月21日判決)。

参照元:川上・吉江法律事務所

以上の事例は、いずれも共有物分割訴訟を認めると、請求された妻側の生活に支障をきたしかねない事情がありました。

一方で、請求した夫側には共有物分割訴訟を認めるにいたる理由が存在しません。

このように共有物分割訴訟を起こされた側が著しく不利益を被る、かつ訴訟を起こした側に権利を行使するうえでの明確な目的がない場合には、共有物分割請求は認められないのです。

権利濫用にならないケース

共有物分割訴訟を起こした側の権利濫用を裁判所が認めるかどうかは、あくまでも個別の事情によって異なります。

たとえば、離婚後に元夫が元妻と子が住んでいる共有不動産に対して共有物分割訴訟を起こしたケースで見てみましょう。

離婚時の話し合いにより、夫は妻と子が共有不動産に住む権利を認めました。

その後も夫は住宅ローンの返済を続けていたものの、経済的な事情から支払うのが難しくなり、妻に対して共有物分割訴訟を起こしました。

これに対して、妻は夫の権利濫用と主張します。

しかし裁判所は、「共有不動産に住む権利は無期限ではないこと」「元妻に夫の共有持分を買い取れる経済力があること」などを理由に、妻に対して夫の持分を買い取るように命じました(平成26年東京地裁判決)。

参照元:弁護士による不動産の法律ガイド

夫婦間の共有物分割訴訟が認められるかどうかはケースバイケースであり、一概にはいえないのが実情です。

訴訟を起こすと半年~1年以上の時間がかかるだけでなく、何十万円以上もの費用も必要となるので、まずは弁護士などの専門家に相談して判断を仰ぐことをおすすめします。

夫婦間で共有物分割請求を行う場合の流れ

共有物分割訴訟を起こすには、大きく分けて以下3つの段階を踏む必要があります。

- 共有者間で協議を行う

- 裁判所を通じて共有者間で話し合う(共有物分割調停)

- 裁判所に決断を委ねる(共有物分割訴訟)

初めから共有物分割訴訟を起こすことはできず、まずは共有者間で共有不動産をどう分けるかについての協議を行います。

協議がまとまらなかったら、今度は裁判所で調停委員の立ち会いのもと、再度共有物の分割へ向けて話し合います(共有物分割調停)。

それでも話し合いがまとまらなかったら、裁判で決着をつける流れです(共有物分割訴訟)。

なお、当事者間での協議がまとまらなかったときには、共有物分割調停の過程を飛ばして訴訟を起こすことも可能です。

ただしその場合は「権利濫用」と判断され、認められない可能性がある点に注意が必要です。

なお、以下の記事では共有物分割訴訟の手順について詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。

共有物分割訴訟以外の解決方法なら共有持分の売却の検討を!

夫婦間で共有物分割訴訟を起こして不動産の共有名義を解消するには、時間やお金がかかります。

労力や費用をかけることなく共有状態を解消したいなら、自身の共有持分のみの売却を検討するとよいでしょう。

ここからは、共有不動産の共有持分を売却する方法について詳しく解説します。

共有持分なら所有者単独で売買できる

共有者全員の同意がないと売却できない共有不動産とは異なり、自身の共有持分のみなら自由に売却可能です。

参照元:e-Gov法令検索|民法第206条

他の共有者に共有持分を売却することを事前に知らせる必要もありません。

ただし、共有持分の売却を一般的な不動産業者に依頼しても、取り扱ってもらえないケースがほとんどです。

共有持分のみを購入しても不動産全体を自由に使えるようにはならず、売りに出しても買い手が見つからないためです。

したがって、共有持分を売却したいなら、次の見出しでご紹介するように専門の買取業者に相談することをおすすめします。

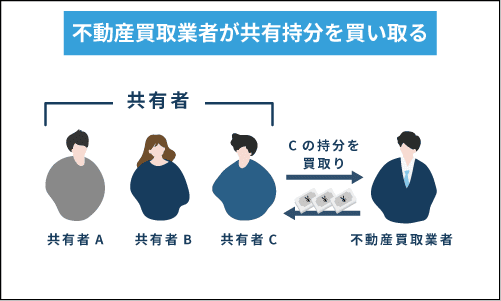

共有持分は「専門の買取業者」に売却するのが最適

専門の買取業者なら、あなたの共有持分をスピーディーに買い取ってくれます。

専門の買取業者は共有持分を買い取ったあとで他の共有者からも共有持分を買い取り、不動産を単独所有にしてから再販するなど独自のノウハウを持っているためです。

共有持分を専門の買取業者に売却するメリットは、以下の3つです。

- 裁判や登記の手間がない

- 共有者と顔を合わさずに済む

- 面倒な共有関係から抜けられる

それぞれのメリットについて見ていきましょう。

なお、共有持分の売却先として専門の買取業者がおすすめの理由は以下の記事でも詳しく解説しています。

併せて参考にしてください。

裁判や登記の手間がない

共有持分を専門の買取業者に売却するメリットのひとつは、裁判や登記手続きを行う手間から解放される点です。

前述のように、共有不動産の活用方法について他の共有者と意見が合わないでも、共有物分割訴訟を起こすことで共有状態を解消できるようになります。

しかし、裁判の決着がつくまでにはかなりの時間がかかります。

わざわざ裁判所に出向いて審判を受けるのも一苦労でしょう。

また共有物分割訴訟の結果、裁判所から共有不動産の分割を命じられたときには、自身の持分を共有者に移転する登記などを行わなければなりません。

その点、共有持分を専門の買取業者に売却するときには上記の手間が一切不要です。

登記手続きも専門の買取業者が代行してくれるので、共有持分の売却代金を受け取ったら、その後は共有不動産に関わらなくてもよくなります。

共有持分をできる限り早く現金化したい、少しでも早く共有状態から解放されたい方に向いている売却方法です。

共有者と顔を合わさずに済む

共有者と顔を合わさずに売却できる点も、共有持分を専門の買取業者に売却するメリットです。

あなたの共有持分を専門の買取業者へ売却する際、他の共有者から同意を得る必要はありません。

専門の買取業者も他の共有者に知られることなく共有持分を買い取ってくれるので、スムーズに共有状態から抜け出せるのです。

なお、弊社AlbaLink(アルバリンク)は、共有持分を積極的に買い取っている専門の買取業者です。

他の買取業者では買い取れないような物件をメインに取り扱っており、過去にはフジテレビの「newsイット!」にも訳あり物件の専門買取業者として紹介されました。

「他の共有者に内緒で共有持分を売却したい」方は、ぜひ弊社までお気軽にお問い合わせください。

秘密厳守であなたの共有持分を買い取らせていただきます。

面倒な共有関係から抜けられる

面倒な共有関係から速やかに抜けられる点も、共有持分を専門の買取業者に売却するメリットです。

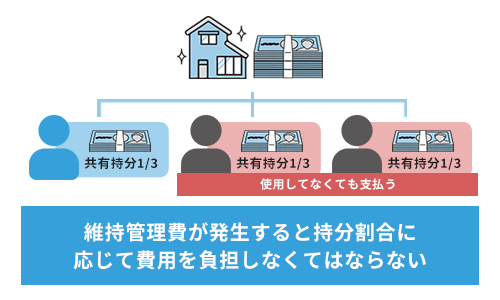

共有名義の不動産にまつわるトラブルは枚挙にいとまありません。

前述のように共有不動産を活用するには共有者の同意が不可欠なので、売却や利用方法を巡って共有者間でもめることがあります。

また、他の共有者が不動産を占拠していてあなたが利用できずにいても、その共有者を追い出すことは難しいといわざるを得ません。

たとえ裁判で建物の明け渡しを請求したとしても、共有者には共有不動産全体を利用できる権利があるので、「占拠は適法」と判断される可能性は高いでしょう。

そのほか、建物の維持管理費や固定資産税などの負担を巡ってトラブルが起こる恐れもあります。

共有名義の不動産は所有を続けても、マイナスにしかなりません。

共有不動産を所有することで起こり得るリスクを避けたい方も、専門の買取業者に共有持分を売却するとよいでしょう。

弊社AlbaLink(アルバリンク)でもあなたの共有持分をできる限り高く買い取らせていただきますので、共有状態を解消したいとお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。

なお、共有名義の不動産を所有するリスクは以下の記事で詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。

まとめ

夫婦間でも共有物分割訴訟を起こすことは可能です。

共有名義の不動産を売却して共有状態を解消したいと考えていても、相手がそれに同意してくれない場合は訴訟を検討するのも選択肢のひとつです。

しかし、訴訟を起こしたとしても確実に共有状態を解消できるわけではありません。

裁判所から「権利の濫用である」と判断されたら、請求を却下されて時間や費用を無駄にしてしまいかねない点に注意が必要です。

裁判に時間や費用をかけたくない、できる限り早く共有不動産の共有状態を解消したいなら、専門の買取業者に自身の共有持分を売却するとよいでしょう。

共有持分のみなら自由に売却できるので、専門の買取業者に買い取ってもらえば共有状態から抜け出せるだけでなく、まとまった現金を手に入れることができます。

なお、当サイトを運営している弊社AlbaLink(アルバリンク)は、共有持分を積極的に買い取っている専門の買取業者です。

以下のように、弊社をご利用いただいたお客様からは高評価をいただけております。

他の共有者の方には決して知られることなくあなたの共有持分を買取いたしますので、「共有状態をいますぐ解消したい」とお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら