遺産分割協議書とは?

遺産分割協議書とは、相続人同士が遺産をどう分け合うかを話し合い、その内容を記録した書面です。

人が亡くなると、その人名義の財産を民法で定められた範囲の親族が引き継ぐ手続きである「相続」が必要になります。

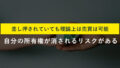

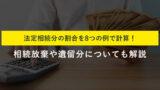

ただ、相続は法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)が法定相続分(民法で定められた相続分)通りの配分で受け継がなければならないわけではありません。

法定相続人全員が合意に達すれば「長男だけが引き継ぐ」など、違う方法で分割することもできます。

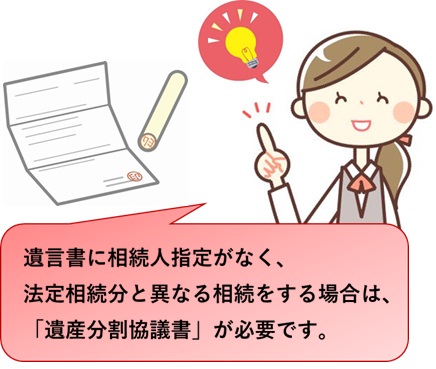

※法定相続人については下図を参照

もし法定相続分と異なる分け方をするのであれば各手続き先にそれがわかるようにしなければならないので、その場合に証明書類として必要なのが「遺産分割協議書」なのです。

なお、下にも説明しますが遺産分割協議は必ず「法定相続人全員」で行わなくてはなりません。

遺産分割協議書を作成する必要があるかチェック

相続において、遺産分割協議書は必ずしも作成が必要なわけではありません。

相続手続きの中には遺産分割協議書が「必要なケース」「必要ではないケース」があります。

それぞれどのような場合なのかを見てみましょう。

必要な場合

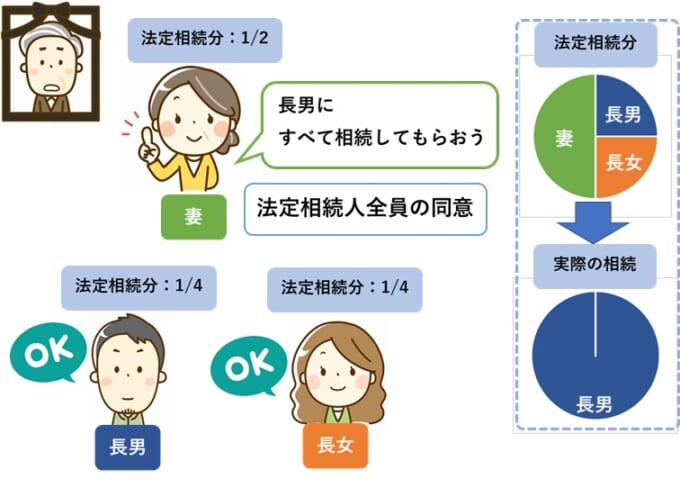

遺産分割協議書が必要なのは、「遺言書で相続人を指定されておらず、かつ法定相続分と異なる分け方をしたい場合」です。

法定相続分とは、民法で定められている相続できる人の範囲と割合です。

相続の方法は、「1.遺言書」「2.遺産分割協議書」「3.法定相続分」の順番に優先されます。

遺言書がなく、法定相続分と異なる分け方をする際は、遺産分割協議書の作成が必要です。

これは「共有持分」だけではなく「単有(単独名義)」の不動産でも同様です。

法定相続分の割合や順位については、以下の記事で詳しく解説しています。

不要な場合

- 遺言書で相続人が定められている場合

「遺言書」とは、被相続人(亡くなった人)が生前に「自分が亡くなったら財産をこの人に相続してほしい」といったことを記しておく書面です。

遺言書があり、その遺言書が民法の形式に則って有効な場合であれば他の相続人が同意していなくても手続き自体を「遺言執行者(遺言の内容を実現する役割として指定された人)」が行うことができます。

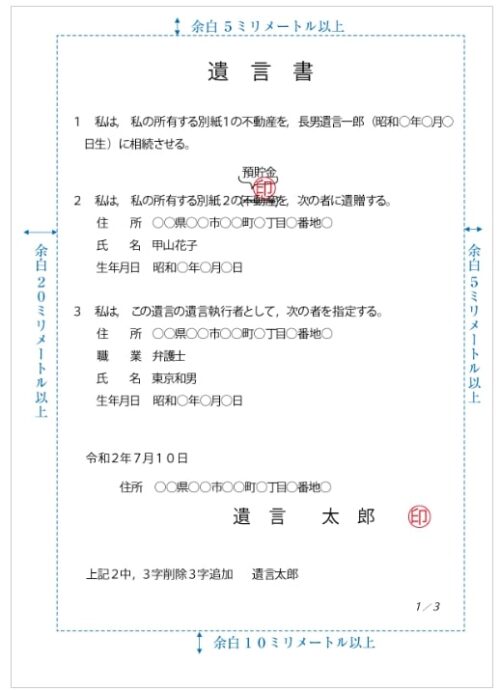

下記は自筆証書遺言の例になります。(実際は全て自書)

- 法定相続分通りに相続する場合

法定相続分(民法で定められた相続分)に従って不動産の共有持分を分ける場合は遺言書や遺産分割協議書は必要ありません。

※金融機関など、不動産以外の相続に関しては法定相続分で分ける場合でも、実務上相続人全員の実印、印鑑証明書を要求されることがあります。

法定相続分通りに相続するとは、例えばこの図のような例です。

甲とその他の共有者が2分の1ずつ共有持分を持っていたが、甲が死亡して甲の法定相続人が法定相続分どおりに相続するとこのようになります。

甲とその他の共有者が2分の1ずつ共有持分を持っていたが、甲が死亡して甲の法定相続人が法定相続分どおりに相続するとこのようになります。

被相続人が保有していた「共有持分×法定相続分=相続人の不動産全体に対する持分」となります。

法定相続分の相続に関しては以下の記事でも説明しています。ぜひ参考にしてください。

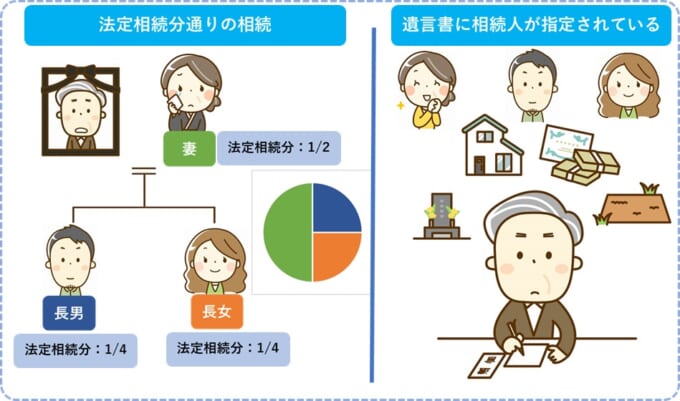

遺産分割協議書は自分で作れる?

遺産分割協議書は、法律家に依頼せず自分で作成することもできます。

ただ、作成の際は必要事項を漏れなく、正確に記載することが必要で、もし不足していたり不正確だったりするとせっかく相続人全員の印鑑をもらったのに手続きができない、ということにもなりかねません。

特に不動産の手続き(法務局)は特有の決まり事もあり、要件を満たさないと判断されれば共有持分の移転ができなくなってしまいます。

「失敗してしまった場合、他の相続人に対して再度の依頼がしにくい」などの人は、特に最初から法律家に依頼することをおすすめします。

遺産分割協議書を作成できる士業としては、弁護士、行政書士、司法書士、税理士が挙げられます。

対応できる業務の範囲に違いがありますが、争いのある案件などで助言が必要な場合は弁護士に限られます。

遺産分割協議書作成の手順

遺産分割協議書作成の手順は以下のとおりです。

- 相続人調査

- 相続財産調査

- 相続人全員で話し合い

作成手順を理解し、トラブルなく共有持分を相続しましょう。

なお、不動産相続の全体の流れについては、以下の記事で詳しく解説しています。

相続人調査

すべての相続手続きに先だって行わなくてはならないのは「相続人調査」です。

被相続人の法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)になる人は誰と誰なのか、そして各人が原則、どれだけの権利を持つかということを確定させるのです。

万一ここで失敗すると、その先のすべてのプロセスが無駄になってしまうので一番慎重にならなければならない作業です。

法定相続分の基本的な考え方を図解すると次のようになります。

- 配偶者がいれば必ず配偶者は相続人になります(離婚や先に死亡した配偶者を除く)。

- 配偶者以外の者の相続順位は、第1順位=子、第2順位=直系尊属(父母や祖父母)、第3順位=兄弟姉妹となります。先順位の者が誰もいない場合に限り下の順位の者に相続権が移っていきます。

相続人調査では、とかく本人たちは「お母さんと私たち兄弟2人だけ」などと決めてかかりがちです。

しかし、「実は父が再婚であったことは子供たちにも知らされておらず、前妻との間に子供がいた」というケースも実務では時々あります。

法定相続人を確定するためには、確固たる証拠となる故人の法定相続人を決める確固たる証拠である「戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本」をすべて確認しなければ断定的なことを言うことはできないのです。

ただ、相続人調査の作業は、戸籍に関する知識のない人が行うのは若干難しいものといえます。

なぜなら、例えば親が死亡した場合、出生から死亡までのすべての戸籍を追いかける必要があるからです(子供がいるか否か、いれば全員を特定するため)。

また、相続登記等には、これらすべての戸籍謄本等が必要となるからです。

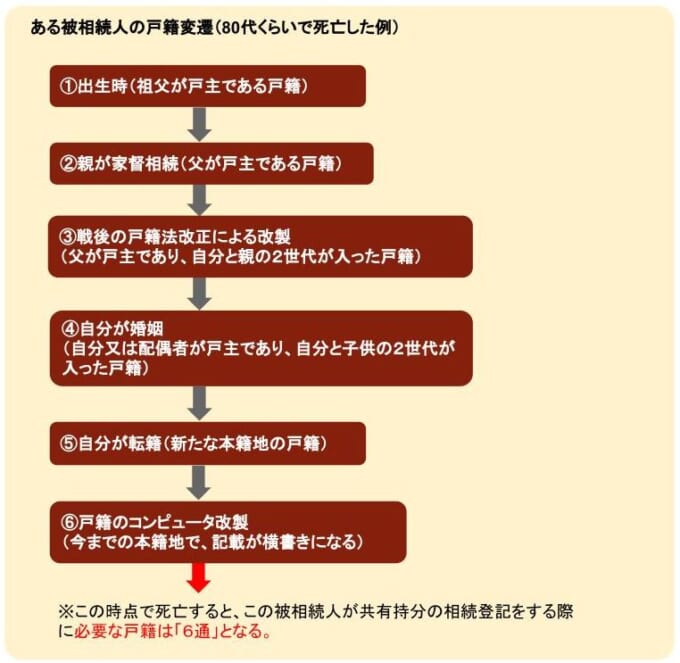

戸籍というのは、

「親が(これは昔の制度ですが)家督相続した、分家した」

「自分が養子に出された」

「自分が婚姻した、離婚した」

「戦後の戸籍法改正により戸籍自体が改製された」

「自分が転籍した」

「戸籍がコンピュータ化された」

こういった身分的、制度的事由で作り替わるため、そのたび記載される戸籍が変わるものです。

ずっと同じ本籍にいたからといって1種類で済むわけではなく、平均寿命まで生きた人であれば大体は5、6種類にのぼることになります。

戸籍追跡の作業で大変なのは「本籍地の市区町村役場や支所、市民センター等でないと取れない」ことです。

よって、遠方の自治体に転籍や婚姻などで戸籍が移っていればそちらに出向くか、郵送で請求する必要があり「非常に手間がかかる、厄介な作業」です。

ずっと同一市区町村に本籍を置いていた人は役場の窓口で「親の死亡から出生までの戸籍を追いかけたい」と伝えれば趣旨を理解してすべて取ってくれることもあります。

しかし早く、確実に相続人調査をしたい場合は弁護士、司法書士、税理士等が「職権で取得」できるため、最初から依頼する方が無難でしょう。

相続財産調査

相続人調査と並行して行いたいのが「相続財産調査」です。

そもそも相続財産とは、「被相続人名義になっていたすべての財産的価値のあるもの」です。

具体的には、「不動産(共有持分も含む)」「預貯金」「現金」「有価証券(株式等)」「動産(自動車や価値のある絵画、骨董品等)」といったものになります。

なお、相続財産には借入金などの負の財産も含まれることに留意してください。

相続財産調査の際、特に不動産で気をつけたいのは「メインとなる土地建物以外に細かい共有持分がなかったか?」という点です。

例えば「建物の建つ土地(本地などという)以外に、近所の人と共有する道路部分の共有持分があった」というのは、何を見ればわかるかというと、以下の書類です。

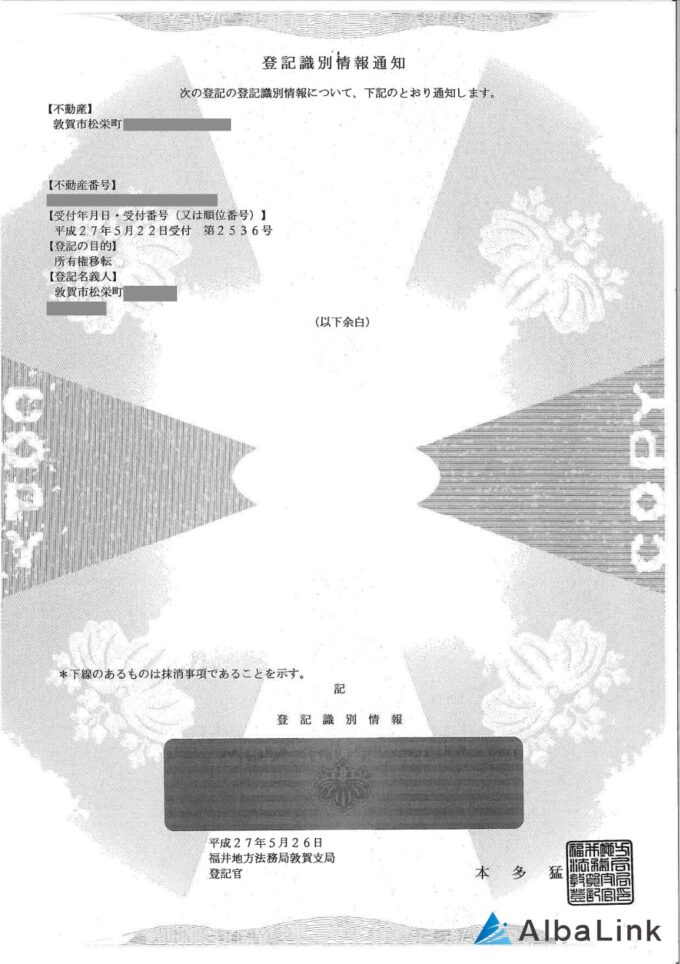

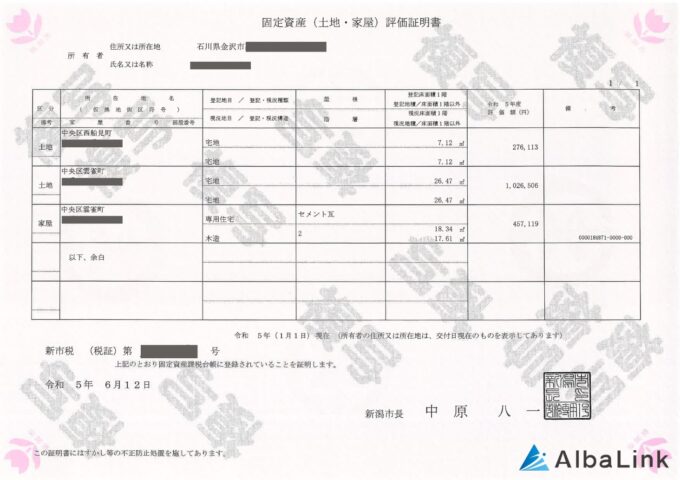

- 物件を購入した際の権利証

- 固定資産税評価証明書(ただし、あまりに少額の持分だと固定資産税非課税範囲内ということで載っていないこともあり)

- 銀行の抵当権がついている(ついていた)場合は登記簿の一番うしろの共同担保目録

権利証は、不動産の購入や名義変更などで登記をした際に、法務局より所有者の元へ送付される書類です。

固定資産税評価証明書は、評価年度の1月1日時点での不動産の評価額が記されたもので、役所で取得ができます。

相続手続きが終わって10年以上経った後で細かい土地の見落としが発覚するケースもあります。

よって、見落としを防ぐには、最初に司法書士にこういった書類を見てもらうのが確実です。

相続財産を一通り洗い出したら、わかりやすくリストにしておくと良いでしょう。

相続人全員で話し合い

遺産分割協議は、必ず法定相続人全員で行う必要があります(家庭裁判所で正式な相続放棄をした人を除く)。

たとえ連絡が取れない人、財産は要らないと言っている人がいてもその人を除外することができません。

協議の方法としては、直接会って行う形でも、電話やメールなど他の手段で合意しても構いません。

要するに、全員が「内容を理解、納得した上で遺産分割協議書に実印を押印し、印鑑証明書を添付する」ことで合意となるのです。

遺産分割協議を提案し進める人は法定相続人のうち誰であっても構いません。

(実務上はその遺産をもらう人が他の相続人に掛け合って印鑑を押してもらう流れが普通です。)

もし何年も行方がわからない人がおり、それでもなおかつ遺産分割をしなくてはならない場合、家庭裁判所に「不在者の財産管理人」選任の手続きを行う必要があります。

この手続きをしようと思った場合は裁判所により弁護士(司法書士)などが財産管理人に選任され、数十万円の予納金を納めなければならないため(事例により金額は異なる)、する場合は慎重に検討する必要があります。

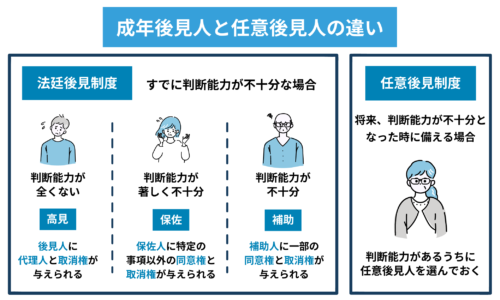

近年よくあるのが「相続人の1人が認知症で協議できる状態ではない」というケースです。

この場合もやはりどうしても遺産分割協議を行いたい場合は家庭裁判所での手続きが必要です。

その場合「法定後見人」と呼ばれる代理人を選任するのですが、後見人がついた場合、必ずしも相続人の裁量で自由な分け方ができないことになります。

また、後見人は遺産分割協議が終わっても認知症の本人が死亡するまで業務が続くため、不在者の財産管理人よりさらに慎重な検討が必要です。

事前に弁護士(司法書士)への相談が必須と考えておきましょう。

なお、共有者が認知症を患っている場合の不動産売却方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

遺産分割協議書作成の共有持分の書き方

遺産分割協議書には、最低限満たしておかなくてはならないと思われる項目があります。

不動産の共有持分が相続財産に含まれる場合の記載例を見ながら確認してみましょう。

なお、不動産を共有名義で相続する時の遺産分割協議書の書き方・注意点については、以下の記事で詳しく解説しています。

共有持分があるときの遺産分割協議書の記載例

甲が死亡し、乙と丙が法定相続人であるケースを紹介します。

甲の相続財産の中に土地、建物の持分2分の1があった場合の記載方法です。

被相続人 甲(平成30年4月1日死亡)

最後の本籍 〇〇県〇〇市〇〇町123番地

最後の住所 〇〇県〇〇市〇〇町1丁目2番3号

登記簿上の住所 〇〇県〇〇市〇〇町1丁目2番3号

平成30年4月1日死亡した甲の遺産につき、共同相続人乙、丙は遺産分割協議の結果、被相続人の遺産を次のとおり分割した。

②

1 次の不動産の共有持分については、乙が取得する。

(1)所在 〇〇県〇〇市〇〇町1丁目

地番 234番

地目 宅地

地積 200.00㎡

甲持分2分の1

(2)所在 〇〇県〇〇市〇〇町1丁目234番地

家屋番号 234番

種類 居宅

構造 木造スレート葺2階建

床面積 1階 80.00㎡ 2階 50.00㎡

甲持分2分の1

本協議の成立を証するため、本協議書2通を作成し、乙丙が各自1通を保有する。

③

平成30年6月1日

④

住所 〇〇県〇〇市〇〇町1丁目2番3号

氏名 乙 (実印)

住所 〇〇県〇〇市〇〇町4丁目5番6号

氏名 丙 (実印)

①被相続人について、氏名と死亡日(相続開始日)、最後の本籍、住所等を記載して誰が被相続人なのかを明確にする。

②不動産がある場合、必ず登記簿のとおり正確に所在や地番等「表題部」の情報を記載する。

また、取得者も明確にする。

③年月日を明記する。

④法定相続人全員が遺産分割協議書に署名捺印を行う。

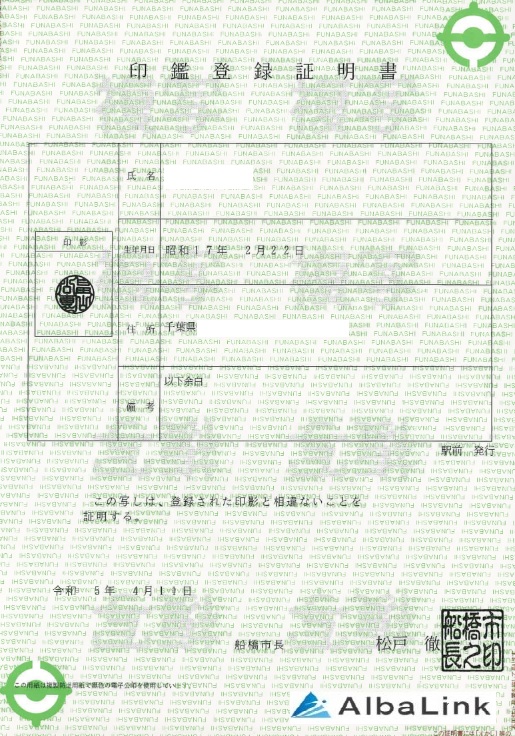

必要書類

遺産分割協議書を手続き先に提示するにあたっては必ず、本人の実印である旨を証明する「印鑑証明書(印鑑登録証明書)」を添付します。

不動産登記については印鑑証明書は3カ月以内でなくてもよいのですが、金融機関など他の手続き先では3カ月以内とされることがほとんどなので、なるべく新しいものを取得しておく方がよいでしょう。

なお、相続手続きではその他にも上記で説明した「戸籍謄本」「除籍謄本」「住民票」などが必要になりますが、誰が法定相続人となり、誰が相続するのか?など条件により必要な範囲が異なります。

特に「兄弟姉妹」が相続人となるケースや、2段階にわたり相続が発生しているケース(父死亡後、遺産分割協議が終わらないうちに相続人だった子が死亡など)等は自分で判断することが難しくなりますので、専門家への相談が必要です。

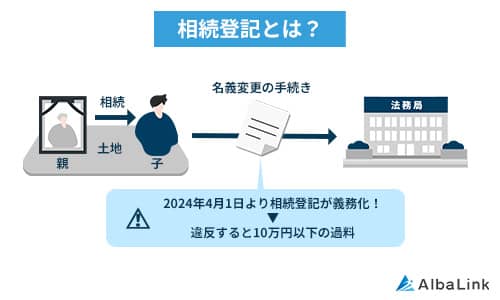

共有持分を相続したら相続登記を行う

共有持分を相続したら、相続登記を忘れず行いましょう。

相続登記とは、相続により亡くなった人から相続人へ名義変更する手続きです。

2024年4月1日から相続登記は義務化されており、相続の発生から3年以内に登記手続きを済ませなければ、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。

参照元:法務局|相続登記が義務化されます(令和6年4月1日制度開始) ~なくそう所有者不明土地!~

令和6年4月1日以前に相続した不動産も対象となるため、遺産分割協議書を作成し終えたら、対象の不動産が所在する法務局に申請書と共に提出しましょう。

法務局ホームページの「管轄一覧から探す」から提出先を確認できます。

参照元:法務局|管轄のご案内

共有持分の相続登記については、以下の記事で詳しく解説しています。

専門家に相談

今まで見てきた通り、相続手続きにはいくつかのプロセスがあり、これは不動産の共有持分であっても同じことです。

特に最初の段階である「相続人の特定」では失敗することが許されず、ここで躓くと先の手続きが全部無駄になってしまいます。

また相続財産の特定でも、見落としていた相続財産が数年後に見つかった場合などは、あらためて分割をすることが難しいこともあります(当事者の高齢化など)。

1つ1つのプロセスを確実にこなし、かつ必要書類を正確に揃えて共有持分の相続登記を完了させるのは経験のない人には大変な作業であり、この困難さはたとえ共有持分の価値が1億でも100万円でも変わりません。

特に売却を控えているなど急を要する場合はやり直しをしている時間はなく、1回で確実に終えなくてはなりません。

戸籍取り寄せの段階から登記の完了まですべて弁護士、司法書士に相談して手続きを任せるなど、より慎重に進めていくことが必要です。

なお、弊社AlbaLink(アルバリンク)は共有持分・相続物件に強い買取業者です。

相続専門の司法書士や弁護士などの専門家と連携があり、相続手続きから売却までワンストップで対応可能です。

「共有持分を相続する理由がない」といった方は、弊社にご相談ください。

無料相談・無料査定のみの問い合わせも歓迎しておりますので、いつでもお問い合わせください。

>>【共有持分のみで高額売却・トラブル解消】無料で買取査定を依頼

まとめ

本記事では、共有持分の遺産分割協議書における以下の内容について解説しました。

- 遺産分割協議書は、遺言書で相続人が指定されていたり、法定相続分で相続財産を分配する場合以外に必要となり、必ず法定相続人全員で行わなければならない。

- 遺産分割協議書は、遺言書で相続人が指定されていたり、法定相続分で相続財産を分配する場合以外に必要となり、必ず法定相続人全員で行わなければならない。

- 各プロセスのどこかにミスがあると後からやり直しが難しいこともあるため、特に売却を控えているなど「急ぎの相続手続き」については必ず弁護士(司法書士)に相談する方がよい。

もし、共有持分の相続を希望しない場合、専門の買取業者に買い取ってもらう方法がおすすめです。

専門の買取業者であれば、相続専門の弁護士や司法書士などの専門家と連携があり、トラブルになるリスクなく、共有持分を現金化できるからです。

共有持分の相続による共有者との話し合いや相続手続きが煩わしい方は、一度相続して持分のみ売却する方法も検討してみてください。

なお、弊社AlbaLink(アルバリンク)は共有持分・相続物件に強い買取業者です。

相続専門の司法書士や弁護士などの専門家と連携をとりながら、相続手続きから売却までワンストップでトラブルなく完結できます。

これまで数多くの共有持分をはじめとした訳あり不動産を買い取ってきた実績があり、Googleでも高評価をいただいております。

無料相談・無料査定のみのご連絡も歓迎しておりますので、いつでもお問い合わせください。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

甲とその他の共有者が2分の1ずつ共有持分を持っていたが、甲が死亡して甲の法定相続人が法定相続分どおりに相続するとこのようになります。

甲とその他の共有者が2分の1ずつ共有持分を持っていたが、甲が死亡して甲の法定相続人が法定相続分どおりに相続するとこのようになります。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら