共有の私道ってどんなもの?

私道とは、個人や法人が所有している道路のことです。

反対に、国や自治体が所有・管理している道路は、公道と呼ばれます。所有する土地の前面道路が公道か私道かは、自治体の道路管理課にて確認できます。

原則として、私道の通行には、私道所有者からの許可が必要です。

なかでも、複数人で共有している私道は、他の共有者から通行や工事をおこなう承諾を得なければならない場合もあります。(詳細は記事内で後述します)

共有の私道とはどういったものなのか、私道の種類と2つの共有パターンを解説していきます。

なお、共有名義・共有持分の概要については、以下の記事で詳しく解説しています。

建築基準法上の私道は3種類

私道は、建築基準法によって主に以下の3種類に分類されます。

- 1項3号道路(既存道路)

- 1項5号道路(位置指定道路)

- 2項道路(みなし道路)

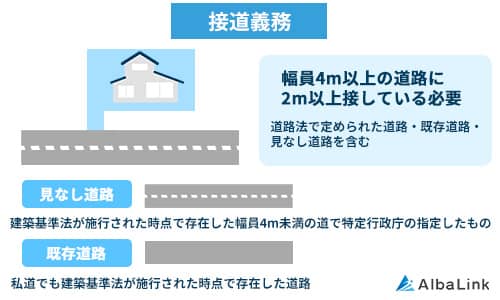

前提として、建築基準法上の道路は、幅員が4m以上のものに限られています。

また、土地上に建物を建てるには、建築基準法上の道路に2m以上接していなければなりません。これを接道義務と言います。

接道義務を果たしていない敷地では、建物の再建築が認められません。

ただし、建築基準法上以外の私道も存在します。

それぞれ簡単に解説していきます。

1項3号道路(既存道路)

1項3号道路(既存道路)とは、建築基準法が施行された時点で既に存在していた、幅員4m以上の道路です。

1項1号道路は、市区町村・都道府県・国が所有していても、それぞれの機関で認定・管理をされていない国道路を指します。

古くからある4m以上の道路のため「既存道路」とも呼ばれ、 公道・私道のどちらのパターンでも存在します。

1項5号道路(位置指定道路)

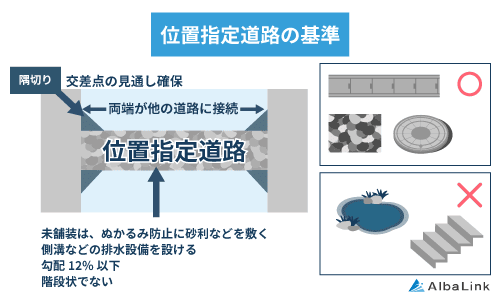

1項5号道路(位置指定道路)とは、幅員が4m以上で、特定行政庁(都道府県知事や市区町村長等)による位置の指定を受けた道路を指します。

1項5号道路(位置指定道路)として認められるには、土地所有者が特定行政庁に申請し、承認を得なければなりません。

なお、位置指定道路の承認を得るためには、いくつかの条件があります。

位置指定道路の承認を得る条件(一例)

- 両端が他の道路に接していること(通り抜け道路)

- 袋路状(ふくろじじょう)道路(行き止まり道路)の場合、幅員が6m以上であること

- 幅員が6m未満の場合は、道路の長さが35m以下であること(車が転回する広場を設けた場合を除く)

位置指定道路の詳細は下記記事をご覧ください。

2項道路(みなし道路)

2項道路(みなし道路)は、建築基準法が施行された時点ですでに建物が建っている土地と接していて、特定行政庁からの指定を受けた幅員1.8m以上4m未満の道路を指します。

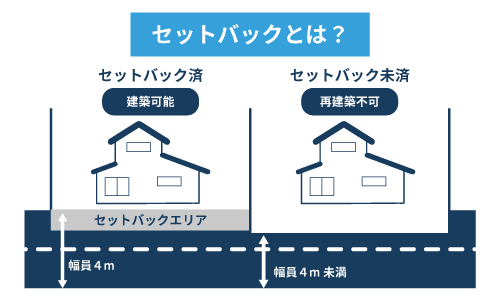

現状、2項道路は建築基準法上の道路として認められていますが、2項道路に接する土地上で建物の建て替えをおこなうには、道路の幅員を4m以上確保するために「セットバック」が必要です。

セットバックとは、道路の中心線から2m以上敷地を後退させることを指します。

セットバックを行えば、前述した接道義務を果たせるので、2項道路に接する土地上で建物の建て替えが可能になります。

なお、セットバックの概要については、以下の記事で詳しく解説しています。

建築基準法上以外の私道

前述した建築基準法上の道路でなくても、建築審査会に申請し安全性が認められれば、道路に接する土地上に建物を建てられます。

建築審査会とは、建築基準法の例外的な案件を審査する機関です。

接道義務を果たしていない不動産であっても、周囲に広い空き地があるなど、特定の条件を満たしていれば建築審査会による許可を得られると建築可能になると、建築基準法第43条2項の2で定められています。

このように、建築審査会によって再建築が認められた道路を、43条但し書き道路と言います。

なお、43条但し書き道路については、以下の記事で詳しく解説しています。

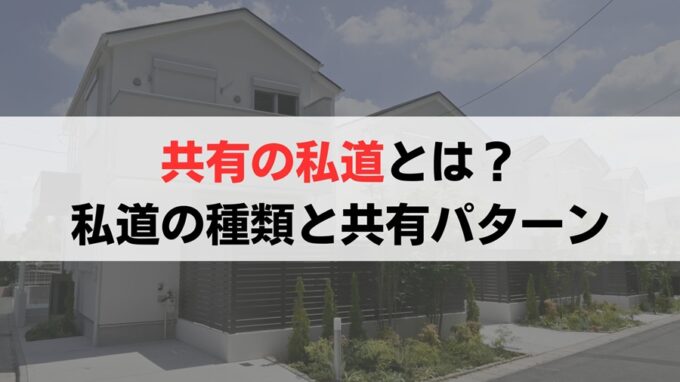

私道の共有方法は2パターン

私道の種類について紹介したところで、ここからは「私道の共有」について解説していきます。

先ほども少し触れた通り、私道の通行等には所有者からの許可が必要です。

ただし、私道所有者は1人とは限りません。

私道に接している複数の土地所有者が、私道を共有している場合もあります。

私道の共有方法は、下記の2パターンです。

詳細はこれから解説しますが、共有方法によっては私道の通行や工事等をおこなう際に、他の共有者の同意が必要です。

どういった共有方法なのか、それぞれ分けて解説します。

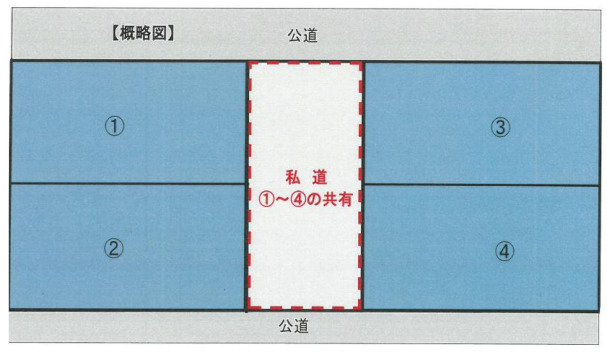

共同所有型

共同所有型とは、私道全体の所有権を複数人で共有する方法です。私道の共有者は、各自の所有する敷地面積に応じた私道持分(私道に接している土地の所有者のもつ割合的な権利)を持ちます。

共同所有型であれば、共有者全員が私道全体の権利をそれぞれ持っているので、私道を通行するのに他の共有者から承諾を得る必要はありません。

ただし、私道で工事等をおこなうには、他の共有者からの承諾が必要です。

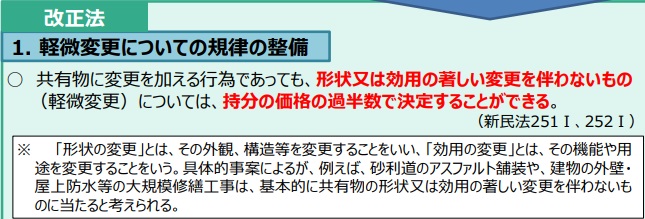

民法第252条では、共有の私道でおこなう行為について、下記のように定められているからです。

| 保存行為(民法第251条) | 管理行為(同第252条) | 変更・処分行為(同252条) |

|---|---|---|

| 各共有者が単独で可能。 他の共有者からの同意は不要。 |

各共有者の私道持分に従って、 過半数の同意を得る。 |

共有者全員の同意が必要。 |

掘削工事(水道管やガス管等の引き込み工事など)をおこなう際、他の共有者にどの程度影響を与えるのかによっては、共有者全員からの合意が必要になることもあります。

なお、民法改正により、令和5年4月以降は共有の私道でおこなう変更行為のうち、危険樹木の伐採など軽微な変更行為について、管理行為同様に共有者の持分の過半数の同意によっておこなうことが可能になります。

参照元:法務省|民法改正と「共有私道ガイドライン」の改訂について

なお、不動産の共有に関する民法条文については以下の記事で詳細をまとめております。

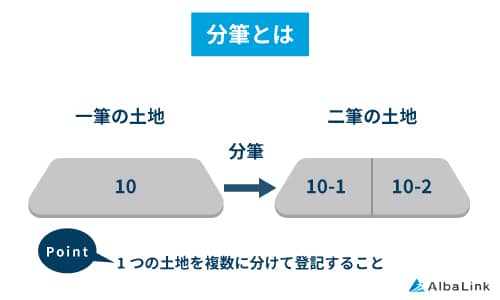

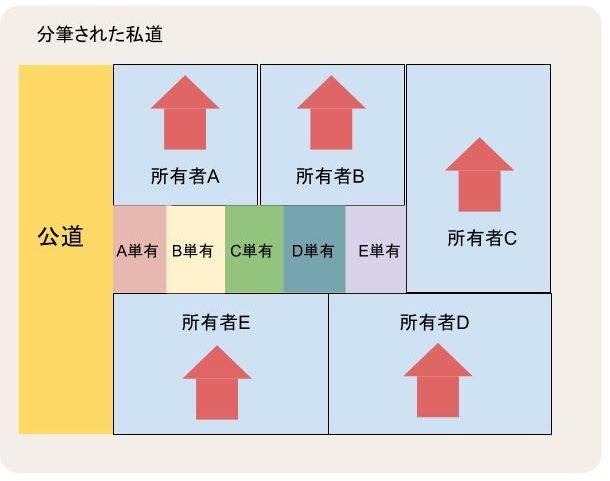

相互持合型(分筆型)

相互持合型は、私道そのものを土地所有者の数に応じて、1つの土地(1筆)を複数に分割する「分筆」をして共有している状態です。

相互持合型は、外見上一つの道路に見える私道が、実際には分筆されていて、各所有者が単独名義で所有権を持っています。 相互持合型の共有者は、基本的に自身の敷地から離れた位置の私道を所有します。

相互持合型の共有者は、基本的に自身の敷地から離れた位置の私道を所有します。

自身の敷地と所有する私道の区画が接していると、駐車等によって他の共有者の通行を妨げてしまうおそれがあるからです。

そうなると、他人の土地を通らなくては公道に出られない共有者も出てきます。

このような共有者は、通行したい私道の所有者から承諾を得て、通行する権利を得る必要があります。(権利の種類については後述します)

また、相互持合型の共有者は、私道の完全な所有権をそれぞれが持っているので、民法上の建前だけを言えば、自分の所有する部分の私道を自身の財産として自由に「掘削」や「売却」することが可能です。

ただし、私道の売却や掘削を勝手にされては、その私道を利用している他の共有者に悪影響を与えるおそれもあります。

そのため、たとえ個人の所有する部分の私道であっても勝手に変更等はできず、実際には自治体からの許可を得てから変更等をおこなうことになります。

共有私道を巡るトラブル回避に必要な2つの権利

前述したように、私道全体を共有している状態(共同所有型)であれば、私道持分を持つ各人に私道を使用する権利があるため、共有者の1人1人が通行することに支障はありません。

ただし、以下のようなトラブルを避けるため、他の共有者から承諾を得て「通行権」「掘削権」を取得しなければならない場合があります。

- 承諾を得られない限り、水道管やガス管等の引き込み工事ができない

- 私道を通行したら、他の共有者から金銭を要求された

どのような権利なのか、それぞれ分けて解説します。

共有私道を通行するには「通行権」が必要な場合がある

「共同所有型の私道に接する土地を所有しているが、私道持分を持っていない」

「相互持合型の私道に接する土地を所有し、公道に出るには他の共有者の所有する私道を通らなければならない」

このようなケースに当てはまる人は、他の共有者から承諾を得て「通行権」を得る必要があります。

特に、共同所有型で私道持分を持たない人は、通行の承諾を他の共有者から得る前に「私道持分」を買い取らなければ、そもそも通行の承諾を得られない可能性もあります。私道持分を持たない人は、私道に関する権利を一切持っておらず、他の共有者と交渉する土俵にすら立っていないからです。

私道持分を持つ共有者同士であれば、他の共有者からの要望を断って下手に面倒を起こすよりも、同意した方がのちに自身がなにかしらの要求をしやすくなるというわけです。

通行権には下記のようにいくつかの種類がありますので、それぞれ解説していきます。

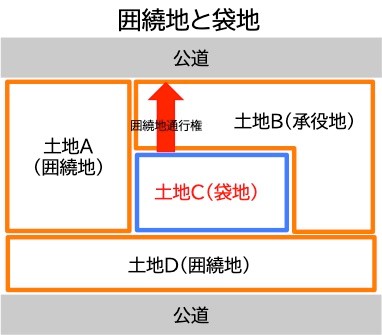

袋地(囲繞地)通行権

袋地とは、他人名義の土地に囲まれている土地を指します。

そして、その袋地を取り囲んでいる土地のことを囲繞地(いにょうち)と呼びます。

袋地が公道に出られないとなると、土地の利用が不便になってしまうことから、その土地の価値が著しく下がってしまいます。

そこで、民法210条1項では、袋地所有者の囲繞地の通行について、次のように定めています。

他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。

引用元:e-GOV|民法第210条

このように、袋地所有者は囲繞地を通行できることが民法に定められているため、特に契約や承諾がなくても通行できることになります。この権利を、袋地(囲繞地)通行権と言います。

ただし、袋地であった土地所有者が後に囲繞地のどこかを取得する等によって袋地でなくなった場合は、袋地(囲繞地)通行権は消滅します。

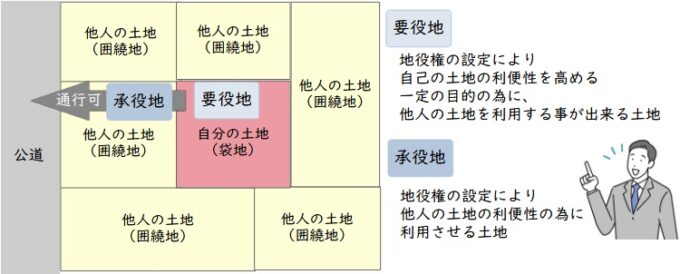

通行地役権

上記の袋地(囲繞地)通行権は法律上当然に発生するものでしたが、袋地ではなくても、契約を交わすことで他人の土地の通行権を得られることがあります。

これが民法280条の「地役権」であり、目的が通行である場合は「通行地役権」と呼ばれています。

地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。

引用元:e-GOV|民法第280条

地役権により利益を受ける土地(要役地)の所有者

条文によると、通行地役権は、囲繞地通行権のように法的に当然に発生する権利ではなく、要役地(利益を受ける側の土地)の所有者と承役地(利益を与える・通行させる側の土地)の所有者の両者が合意し契約を交わすことで設定されます。

たとえば、A土地の所有者が「B土地を抜けて公道に出る方が近くて便利なので、他人の所有地だが通行したい」と考えた場合に、B土地所有者との合意によって設定するものです。

あくまで契約を交わすことで権利が発生するので、「通行したい理由」は問われません。

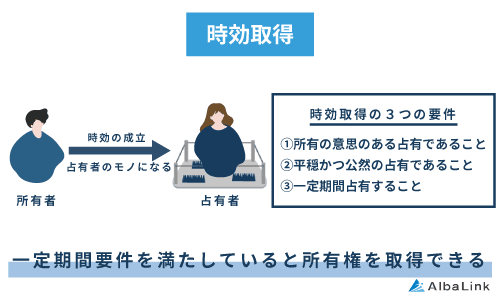

また、地役権は契約によるもの(有償でも無償でも可)の他、時効取得が認められて得られることもあります。

時効取得とは一定期間、要件を満たした状態で他人のものを所有していると自分に所有権が与えられる制度です。

参照元:e-GOV|民法283条

ただ、時効取得が認められるには、要役地の所有者自身が通路を開設した上で、10年または20年(善意か悪意か、過失があったかなどにより時効完成までの年数が異なる)通行を継続することが必要です。

囲繞地・通行地益権については以下の記事でも詳しく解説しています。

賃貸借契約等による通行権

相互持合型の私道だと、公道に出るために他人の私道を通る必要がある人は、他の共有者と交渉し、賃貸借契約によって通行権を得なければなりません。

対価を伴うのであれば「賃貸借」、対価を伴わないのであれば「使用貸借」になります。

ただし、賃貸借であれば、賃借人が死亡しても、相続人に通行権が引き継がれますが、一方で使用貸借だと、賃借人が死亡した時点で契約が終了してしまいます。

賃貸借で通行権を得る方が、強い効力を得られると言えるでしょう。

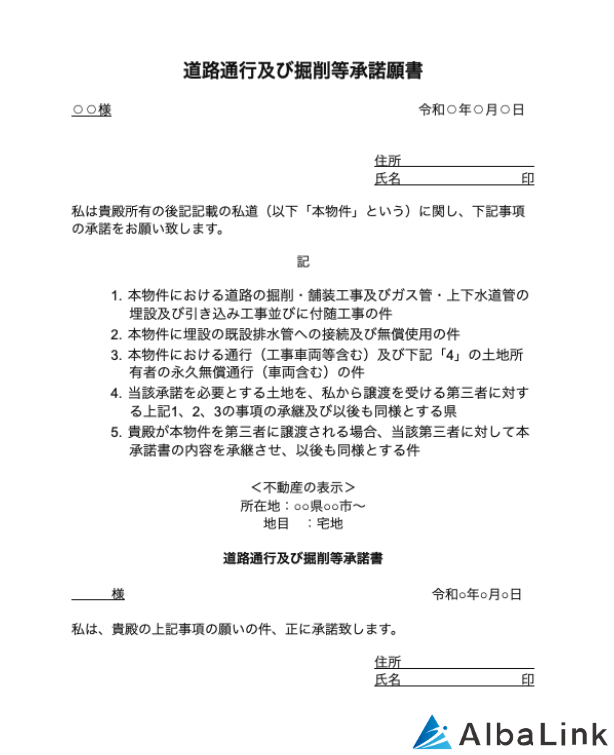

私道の掘削工事には「掘削権」が必要

共同所有型と相互持合型、いずれの共有方法であっても、水道やガスを通すために私道を掘削するには、掘削権が必要です。

とは言っても、掘削権という権利が民法で定められているわけではありません。

実際に掘削権を取得する方法としては、「掘削に関する承諾書」を他の私道共有者から得ることになります。この時、他の共有者から「承諾料」を請求されることもあります。

以下に私道の通行と掘削の承諾を得る際に作成する承諾書の雛形を掲載しておきますので、作成時の参考にしてください。

共有私道に面した土地を売却する際の注意点

共有の私道は、通行や掘削工事のために権利が必要であることをお伝えしました。

加えて、共有の私道を売却する際にも、注意点があります。これらの注意点を見逃したまま土地を売り出すと、売却価格が安くなることや売れ残ってしまうこともあります。

というわけで、共有の私道の売却を検討されている方はこれから解説する下記の内容をしっかりと確認しておきましょう。

専門の買取業者に直接売却するのであれば、これらの注意事項を心配する必要はありません。

なぜなら、専門の不動産買取業者であれば、他の共有者との交渉や活用の難しい土地に最適な付加価値を施すノウハウを豊富に持っているからです。

だからこそ、通行権や掘削権が明確でない土地や、建築基準法を満たさない土地も、そのままの状態で買い取れます。

弊社AlbaLink(アルバリンク)でも、「他の共有者と険悪で通行権・掘削権を明確にできない」「再建築できない」といった問題を抱えている土地も適正価格で買い取りしております。

上記のような、そのままの状態で市場で売り出せない不動産も積極的に買い取っており、Googleでも多くの高評価をいただいていおります。

無料査定・無料相談は随時受け付けておりますので、いつでもお気軽にご連絡ください。

もちろん、強引な勧誘等は一切ありません。

>>【共有私道の問題を抱えた不動産も高額売却!】無料で買取査定を依頼する

それでは、共有の私道を売却する際の注意点を具体的に見ていきましょう。

通行・掘削等の権利を明確にしておく

まずは、私道の通行権や掘削権を所有していることを明確にしておきましょう。

買手にとっては、「通行権」「掘削権」を持たない物件を購入してしまうと、買主自身で他の共有者と交渉しなければならなくなるからです。

共有の私道に接する土地を少しでも売れやすくするため、あらかじめ「通行権」「掘削権」を明らかにしておくことは必須です。

共有私道の権利関係を明確にしておくことで、市場で売り出す際に売却が決まりやすくなります。

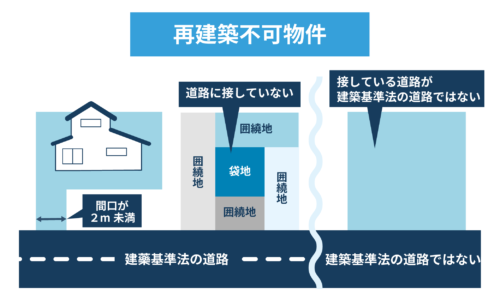

建築基準法を満たしているか確認する

共有の私道に接する土地が、建築基準法を満たしているか確認しましょう。

お伝えした通り、接道義務(建築基準法上の道路(幅員4m以上)の道路に2m以上接している)を果たしていない土地上では、建物の建築および建て替えが認められないからです。

このような不動産を再建築不可物件といいます。

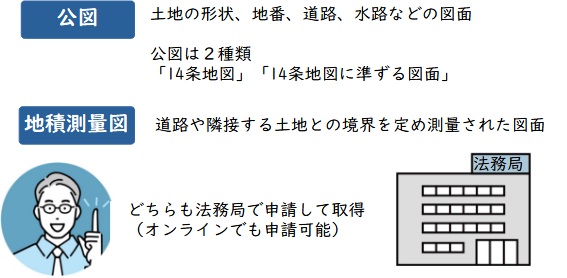

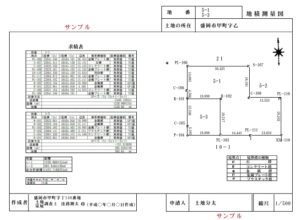

所有する土地が建築基準法を満たしているかどうかは、管轄の法務局にて取得した下記書類を持って、自治体の担当窓口で確認することが可能です。

- 登記事項証明書

- 公図

- 建物図面

- 地積測量図

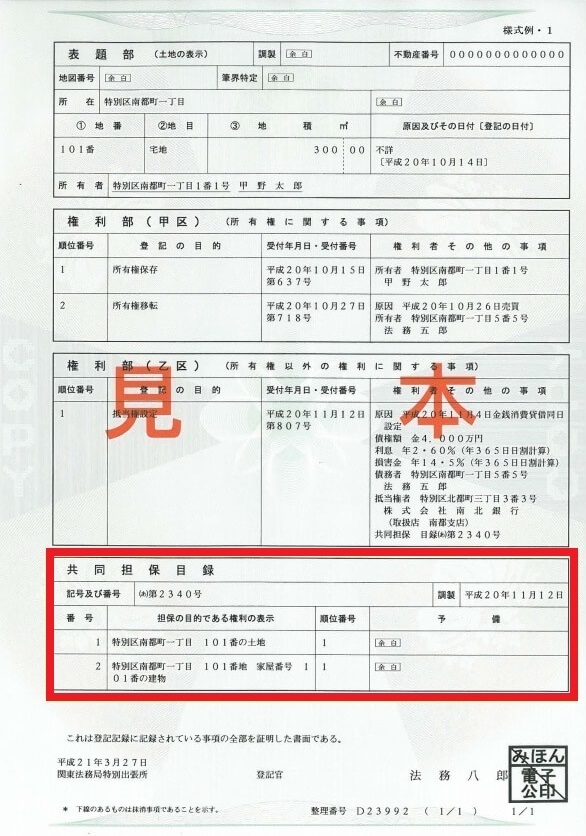

登記事項証明書(登記簿謄本)とは、不動産の所有者・所在地・担保の情報などを証明する以下のような書類です。登記事項証明書の法務局で取得でき、窓口請求は600円で交付してもらえます。

.jpg)

- 公図サンプル

- 地積測量図サンプル

再建築不可物件の状態だと、活用が難しく、買手がつきにくくなります。いくら物件の価格を下げても、売却できないおそれすらあります。

そのため、物件を売り出す前に以下のような措置を取ることで、通常の物件として売り出せます。

再建築不可物件を建て替え可能にするための方法(一例)

- 隣接地の一部を買い取る

- セットバックを実施する

- 道路の位置指定を申請する

ただし、このような措置を取るには土地の購入費や測量費などが発生します。(詳細は下記記事をご覧ください)

共有の私道に接している土地を売却するために費用をかけたくない方は、ぜひ弊社にご連絡ください。あなたの所有する物件を、そのままの状態で買い取らせていただきます。

もちろん、査定のみ、ご相談のみのお問い合わせも大歓迎です。

>>【共有私道の問題を抱えた不動産も高額売却!】無料で買取査定を依頼する

なお、前述した登記事項証明書の見方について詳細を知りたい方は、以下の記事もあわせてお読みください。

登記内容を確認する

私道に接する土地と建物に加え、前面の私道の所有権あるいは私道持分を持っている場合、気をつけなくてはならないのが「登記漏れ」です。

土地と建物は当然のように登記がされるのですが、道路の持分の存在を見落としてしまうことが時々あるからです。

新たな分譲地に新築された物件を、融資を受けて購入するという場合は、銀行による担保物件の審査や不動産会社による確認も入るので、登記の見落としはあまり考えられません。

危険なのは、私道に接する土地を「相続登記」する場合や「個人間で不動産会社を介さずに売買する」といったケースです。

相続登記とは、相続を理由に故人から相続人へ名義変更する手続きを指します。

このようなケースで多いのは、「土地」「建物」だけを登記しただけで安心してしまい、数十年後に次の売却をする際に私道の共有持分を取得していないことに気づくという事態です。

登記簿(全部事項証明書)の末尾の「共同担保目録」を確認することで、細かい私道の見落としを防ぎましょう。

1つの債権に対して、担保として設定された複数の不動産が一括記載されたリストのこと。

もし、売主が銀行の抵当権を物件につけていたなら、共同担保目録に私道も含めて「建物」「土地」「私道」のすべてが記載されています。

すでに消された抵当権についての共同担保目録も見たい場合は法務局で「抹消共担も含めて全部事項を請求します」と告げて登記簿を出してもらいましょう

共有私道の所有には当然税金がかかる

私道は道路といえどもあくまで個人の所有(共有)物なので、所有するうえで下記のような税金がかかります。

もし、私道の所有者(共有者)が他人の通行に制限を設けず、自由な通行を許容しているような状態に置いていれば、その私道の固定資産税は免除されます。

なお、納税義務がある場合、私道の共有持分を保有している人はそれぞれが持分に応じて負担しなければなりません。

ただし、税金の通知は「共有者の代表者一人に」来ますので、実際には1人が全員分を立て替えて支払い、それを他の共有者に請求する形になります。

共有私道に接している土地の維持費をかけたくない方は、ぜひ弊社AlbaLink(アルバリンク)にご連絡ください。

無料相談・無料査定のみの問い合わせも歓迎しております。

>>【共有私道の問題を抱えた不動産も高額売却!】無料で買取査定を依頼する

なお、共有物を所有し続けるリスクについては、以下の記事で詳しく解説しています。

まとめ

私道の共有方法は「共同所有型」「相互持合型」の2パターンです。

どちらの共有方法であっても、土地の所有者の持つ「通行権」「掘削権」を明確にしておくことで、「私道を通行したら、他の共有者から通行料を請求された」「水道管の引き込み工事をさせてもらえない」といったトラブルを未然に防げます。

また、共有の私道に接する土地を売却する際には、建築基準法に適合しているか確認しておくことで、土地の買手がつきにくくなってしまうのを防げます。

弊社「株式会社AlbaLink(アルバリンク)」は、通行権や掘削権が明確でない土地や再建築できない物件も、積極的に買い取っています。

上記のような、売却が難しい訳あり不動産を適正価格で買い取っており、2023年にはフジテレビ「イット」でも紹介されています。

あなたの所有する物件に最適な活用方法を導き出し、ご納得いただける買取価格をご提示致します。

査定やご相談のみでも構いませんので、ぜひお問い合わせください。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら