再建築不可物件の処分についての知りたい情報を一覧で表示

この記事では再建築不可物件の処分について、売却の流れや、相場、注意点など、網羅的にお伝えします。

そこで、あなたが知りたい内容にすぐたどり着けるように、情報を一覧にしましたので、ぜひご活用ください。

| 知りたいこと | 見るべき見出し |

|---|---|

| 再建築不可物件の売却方法 | 再建築不可物件の売却方法8選 |

| 再建築不可物件の売却相場 | 再建築不可物件の売却相場は通常価格の「5~7割」 |

| 再建築不可物件を売却する流れ | 再建築不可物件を売却する5つの流れ |

| 再建築不可物件の売却する時の注意点 | 再建築不可物件を売却する際のNG行為2選 |

なお、今すぐ再建築不可物件を売却したいという方は、先述したように専門の買取業者に売却することをお勧めします。

専門の買取業者であれば、再建築不可物件であってもスピーディーに買い取ってくれるためです。

ただ、そう言われても、どの業者に依頼すればいいかわからないと思います。

そこで弊社が40社以上の買取業者をリサーチした上で、絶対お勧めできる3社を紹介します。

お急ぎの方は、まずはこの3社に買取査定依頼をしてみてください。

| 買取業者 |  株式会社AlbaLink 株式会社AlbaLink |  ㈱リアルエステート ㈱リアルエステート |  ㈱ティー・エム・プランニング ㈱ティー・エム・プランニング |

|---|---|---|---|

| おすすめ度 | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |

| 対応エリア | 全国 | 記載なし | 東京・神奈川 |

| 買取実績・相談実績 | 買取実績年間600件超 相談件数年間5000件(※) | 再建築不可物件など | 再建築不可物件 競売にかけられた物件 共有持分の物件など |

| 問い合わせ先 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |

※訳あり物件買取プロ:2023年1月1日~2023年10月25日現在の実績:相談/5,555件:買取/600件

再建築不可物件とは新たに家を建てられない土地のこと

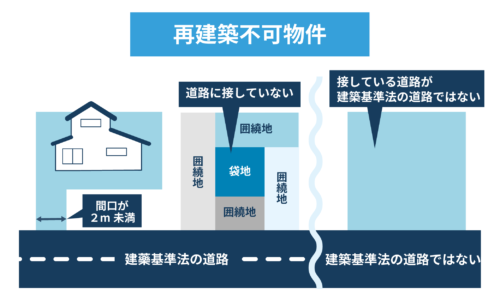

再建築不可物件とは建築基準法第42条・第43条の規定を満たしておらず、今ある建物を取り壊してしまうと新たに建物を建てることができない土地のことです。

宅地が再建築不可物件となってしまう原因は主に以下の3つです。

- 建築基準法道路に2m以上接していない

- 土地が道路に接していない

- 市街化調整区域である

なお、「自身の土地が再建築不可であるか否か」「なぜ再建築不可なのか」は、物件が所在する役所に問い合わせれば教えてもらいます。

これから解説する再建築不可となる3つの原因を頭に入れておけば、役所からの説明もよくわかるはずです。

ただし、もし再建築不可物件を売却するつもりであれば、専門の買取業者に相談することをお勧めします。

なぜなら、専門の買取業者であれば、再建築不可の理由を教えてくれるだけでなく、買取価格の提示もしてくれるからです。

弊社Albalinkも訳アリ物件専門の買取業者として、これまで数多くの再建築不可物件を買い取ってきました。

そのため、再建築不可物件の知識が豊富なスタッフが揃っております。

再建築不可物件の売却を検討している方は、ぜひ一度、相談ベースでも構いませんので、下記無料買取査定フォームからお問い合わせください。

>>【再建築不可物件でも高額で売却処分!】無料で買取査定を依頼する

なお、再建築不可物件の概要については「再建築不可物件とは?注意点や売却方法など後悔しないための知識を完全紹介」で詳しく解説しています。

また、再建築不可物件の概要や調べ方について詳しく知りたい方は、以下の記事も併せて参考にしてください。

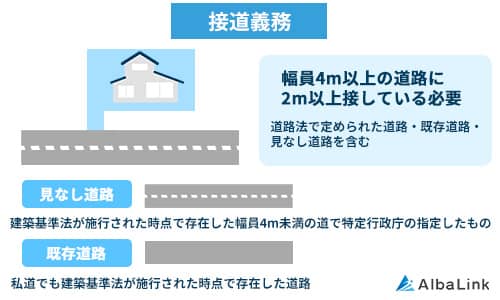

敷地が建築基準法上の道路に2m以上接してない

建物を建てる敷地は、基本的には建築基準法上の道路に2m以上接していなければなりません。

建物を新たに建てるためには、接道義務を満たす必要があると、建築基準法によって定められているからです。

建築物の敷地は、道路に二メートル以上接しなければならない

引用元:建築基準法第43条

接道義務は、生活環境を維持したり、火災や災害時の際の避難路や消防車の侵入経路を確保したりする目的で、1950年に定められました。

つまり、現在再建築不可物件に建つ建物(既存不適格物件)は1950年より前に建てられた建物ということです。

建築基準法上の道路の定義は以下のとおりです。

| 建築基準法42条 1項1号道路 | 道路法による道路(国道・都道・区道などの公道) |

|---|---|

| 建築基準法42条 1項2号道路 | 都市計画法や土地区画整理法等の法律によりつくられた道路(開発道路) |

| 建築基準法42条 1項3号道路 | 建築基準法の施行時の昭和25年11月23日現在から存在する道路(既存道路) |

| 建築基準法42条 1項4号道路 | 都市計画法等で2年以内に道路をつくる事業が予定されかつ特定行政庁(区長)が指定したもの(計画道路) |

| 建築基準法42条 1項5号道路 | 建物を建てるために一定の基準でつくられた道で特定行政庁(区長)がその位置を指定したもの(位置指定道路) |

| 建築基準法42条 2項道路 | 道の幅は4メートル未満だが一定の条件のもと特定行政庁(区長)が指定したもの |

一見すると同じような道路でもそれぞれ種別が定められています。

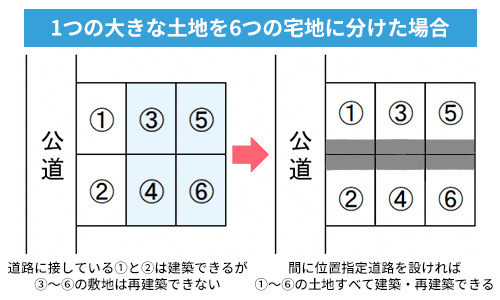

たとえば、上の表の下から2番目の位置指定道路は、分譲地など大きな土地を分割して利用する場合、それぞれの敷地を道路に接するようにするために作られた道路のことです(下図、グレー部分)。

この位置指定道路に2m以上接していない場合も再建築はできません。

自身の所有している物件の前面道路が建築基準法上の道路かどうかは市役所の建築指導課などに問い合わせて確認する必要があります。

なお、位置指定道路については「位置指定道路を3分で解説!再建築不可になる理由と対処方法もご紹介」の記事で詳しく解説していますので、ご確認ください。

敷地が道路に接していない

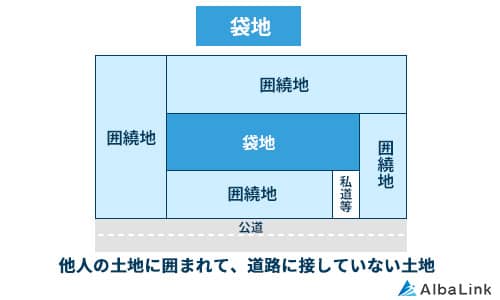

敷地が建築基準法上の道路に接していない土地も再建築不可となります。

具体的には建築基準法上の道路に私道などで繋がった袋地(下図参照)などです。

新築や建て替えなどを行うには、あくまでも建築基準法で定められている道路に敷地が接している必要があるためです。

なお、袋地の売却法や活用法については「袋地の売却法&活用法6選!【全袋地所有者の悩みを一挙解決 】」の記事をご確認ください。

市街化調整区域である

不動産が市街化調整区域にある場合も再建築不可になる場合があります。

市街化調整区域とは都市計画法で指定されるもので、市街化を抑制すべき区域のことをいいます。

原則として住居や商業施設などは建築できず、再建築もできないことがあります。

自治体によっては一定の条件をクリアすれば再建築が可能な場合もありますが、市街化調整区域の不動産は道路や下水道が整っていなかったり、交通や生活の便が悪かったりすることも多いため、なかなか売れません。

市街化調整区域の不動産の購入を考える際は、詳しい条件などを仲介業者に確認するようにしましょう(電気や水道、ガスの引き込みで、100万円単位の追加予算が必要になることも多いです)。

市街化調整区域については「市街化調整区域にある不動産が売れないはウソ!売却方法を超簡単解説」の記事でも詳しく解説しています。

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

再建築不可物件が売却しにくい2つの理由

再建築不可物件は一般の個人には売却しにくいと言えます。

再建築不可物件が一般の個人に売却しにくい理由は主に以下の2つです。

- 土地の使用用途が限られるから

- 購入する際に住宅ローンが通りにくいから

それぞれ解説します。

土地の使用用途が限られるから

再建築不可物件は使用用途が限られるため、需要が少なく、売却しにくいのが現実です。

具体的には、再建築不可物件には使用用途を制限する以下の2つのデメリットがあります。

- 建て替えができない

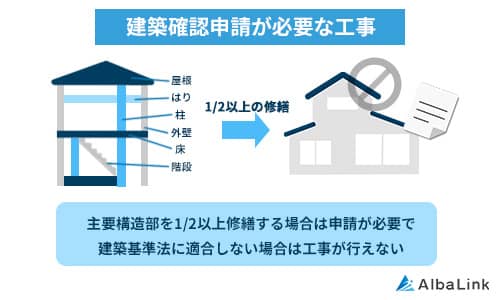

- 建築申請が必要な大規模なリフォームができない

建物が建築基準法に合致していることを証明してもらうための審査を依頼する手続きのこと

一般の個人に売却しようとしても、建て替えや大規模なリフォームができないことは、マイホームとして長く住める物件を探している一般の個人には不安材料となるため、なかなか売れないでしょう。

一般の不動産投資家に売却しようにも、再建築不可物件のような特殊な土地は運用して利益を出すにはノウハウが必要なため、敬遠されがちです。

通常の土地であれば駐車場や賃貸物件を建てるなど、立地や需要に合わせて運用できます。

しかし、再建築不可物件は駐車場にしようにも道路への出入り口が狭く、車の通行ができない可能性があります。

また、大規模なリフォームができないため、賃貸物件への建て替えもハードルが高いでしょう。

このように、一般の個人、投資家、いずれに対しても再建築不可物件は使用用途が限られ、使い勝手がよくないため、売却しにくいと言えます。

ただ、専門の買取業者に依頼すれば、再建築不可物件であっても売却できます。

専門の買取業者も運用目的で物件を買い取りますが、一般の不動産投資家と違い、再建築不可物件を運用・再販するノウハウを持っているためです。

弊社Albalinkもこれまで多くの再建築不可物件を買い取って来た実績があります。

再建築不可物件をスピーディーに売却したい方は、ぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。

>>【再建築不可物件でも高額で売却処分!】無料で買取査定を依頼する

なお、再建築不可物件のリフォーム可能な範囲などについては「再建築不可物件のリフォームはどこまで可能?費用や注意点など詳しく解説!」の記事をご確認ください。

購入する際に住宅ローンが通りにくい

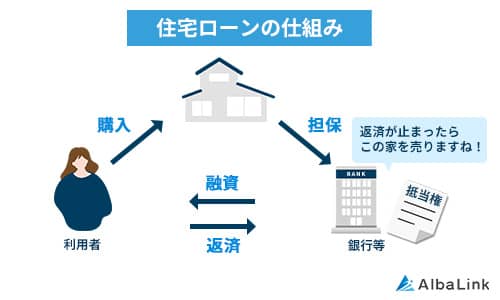

再建築不可物件は購入時に住宅ローンが通らないことが多くあります。

再建築不可物件は、建築基準法から外れており、建て替えできないため、銀行から担保としての価値が低いと判断されるためです。

一般の個人の多くは家を買う時、住宅ローンを利用するため、住宅ローンが通りにくいことも、再建築不可物件が一般の個人に売れにくい一因です。

住宅ローンが通らなければ、一般の個人が再建築不可物件を購入するには一括購入するか、住宅ローンより金利の高い借り入れを方法を選ぶしかありません。

しかし実際には家を一括購入できるほど資金力がある一般の個人は多くありません。

また、高金利の借り入れをしてまで再建築不可物件を欲しがる一般の個人も少ないでしょう。

このように、再建築不可物件は買手が見つかっても住宅ローンが通りにくいという壁があるため、一般の個人には売りにくいといえます。

なお、再建築不可物件で住宅ローンを組むのが難しい理由や資金調達の方法については、「再建築不可物件は住宅ローンを組めるのか」の記事で詳しく解説しています。

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

再建築不可物件の売却相場は通常価格の「5~7割」

再建築不可物件の売却相場は一般的に通常物件の5~7割と言われます。

再建築不可物件は前章でも述べたように、建て替えできないなど、通常物件にはないデメリットがあるためです。

しかし、5割~7割というのは目安でしかなく、実際の売却価格が幾らになるかは、個々の物件によって異なります。

なぜなら一軒、一軒、立地や建物の状態が異なるためです。

立地や状態が良い物件(駅近で築浅など)であれば通常物件からさほど安くならず売却できる可能性があります。

逆に立地や状態が悪ければ(駅から遠く、築古など)、どれだけ価格を下げても売却できない恐れもあります。

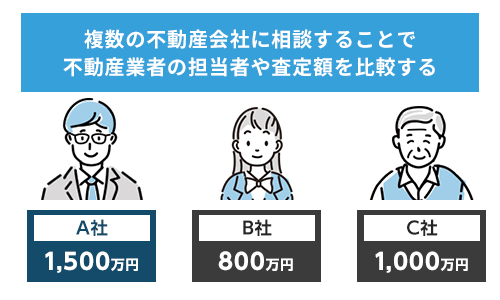

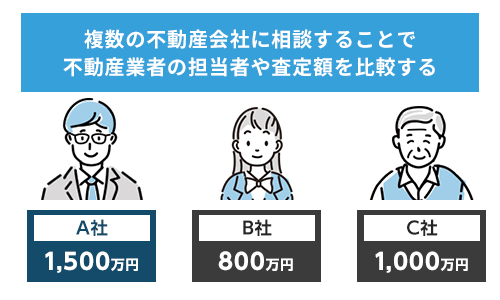

そのため、不動産業者の査定を受ける際は複数社に査定依頼を出し、各社の査定額や担当者の対応をよく比較することが大切です。

弊社Albalinkは訳アリ物件専門の買取業者であり、再建築不可物件の買取も数多く行っています。

そのため、たとえ立地や状態が悪い再建築不可物件であっても価値を見出し、できるだけ高値で買い取ることができます。

所有する再建築不可物件の査定額が気になる方は、ぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください。

>>【再建築不可物件でも高額で売却処分!】無料で買取査定を依頼する

なお、再建築不可物件を専門の買取業者に売却したさいの買取相場については「再建築不可物件の買取相場は一概に言えません!相場の計算方法を紹介」の記事でも詳しく解説していますので、合わせてご確認ください。

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

再建築不可物件の売却方法8選

再建築不可物件は一般の個人には売却しにくいとお伝えしましたが、工夫をこらせば売却することは可能です。

そこでこの章では再建築不可物件を売却する方法をお伝えします。

再建築不可物件を売却する方法は大きく分けて以下の3つです。

- 仲介(不動産仲介業者に売却活動を依頼する)

- 買取(不動産買取業者に直接売却する)

- 隣地所有者に売却する

上記の「仲介」というのは、次項で解説しますが、仲介業者を介して一般の個人の買手に売却する方法です。

一般の個人に再建築不可物件を売却するための具体的な方法についてもこの章では紹介します。

ただし、結論からお伝えすると、上の3つの中で再建築不可物件を最も確実かつスピーディーに売却する方法は、専門の買取業者への売却です。

そう言える理由も含めて1つずつ詳しく解説していきますので、あなたに最適な売却方法を見つけてください。

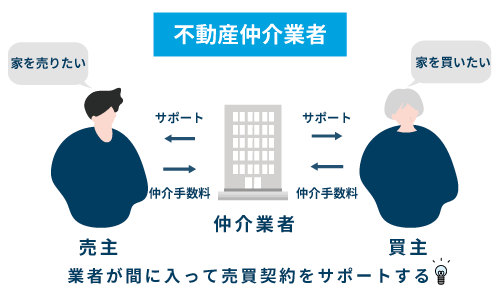

仲介業者に売却を依頼する

「不動産の売却」と聞くと、多くの方は、地元の不動産屋(不動産仲介業者)に売却活動を依頼する方法を、思い浮かべるのではないかと思います。

一般的に「仲介」などと呼ばれる方法です。

最もメジャーな不動産の売却方法ではありますが、再建築不可物件をこの方法で売るのは困難です。

というのも、不動産仲介業者で扱う物件の買手は一般の個人であり、先述したように、再建築不可物件は一般の個人には売却しにいためです。

ただし、再建築可能にできれば、仲介でも再建築不可物件を売却できる可能性があります。

そこで、次項では再建築不可物件を再建築可能にする具体的な方法をお伝えします。

仲介で再建築不可物件を再建築可能にして売却する方法は以下の6つです。

- 隣地を取得する

- 隣地とセットで売却する

- 敷地設定する

- セットバックを実施する

- 43条但し書き申請

- 50戸連たん制度

なお、仲介と買取の違いについては「仲介と買取の違いをサクッと理解しよう!【どちらが最適か教えます】」の記事でわかりやすく解説していますので、ご確認ください。

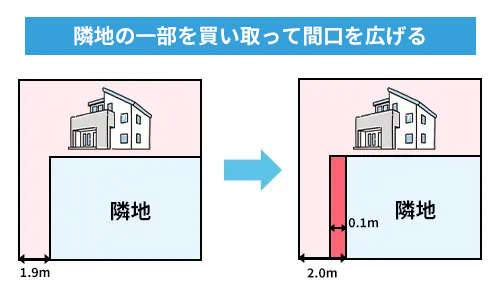

隣地を取得する

現在道路と接している敷地部分が2m未満だった、隣地の一部を通路のように利用していたという場合は、隣地を取得して4m以上の道路に2m以上接しているという接道義務を果たせば再建築が可能になります。

ただし、隣地所有者の合意を得られて、かつ自身に隣地の一部を買い取る資力があることが前提条件です。

上記をクリアしている場合は、通常は隣地所有者と交渉し、通路の分だけ隣地の一部を買い取るような形にして隣地境界線をずらします。

こちらに関しては手続きが複雑になるため、専門家に聞くのがベストです。

お住まいの地域の土地家屋調査士事務所や不動産業者などに相談してみましょう。

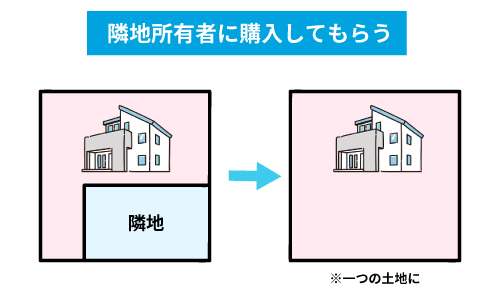

隣地とセットで売却する

隣地とセットで売り出すことで、再建築可能な物件として売却できる可能性があります。

あなたの土地単独では接道義務を満たせず、再建築不可でも、隣地と合わせれば接道義務を満たせ、再建築可能になる可能性が高いためです。

しかも、隣地と合わせることで敷地面積が広がり、不動産としての価値も高まります。

ただし、隣地とセットで売却する場合、あなたの土地と隣地どちらにも建物が建っている場合、どちらかを解体する必要があります。

いくら敷地が広くても、2つ家を欲しがる一般の個人は少ないためです。

また、前提として、隣地所有者が自身の土地を売却する意思がある場合でないと、実現できません。

もし、隣地所有者と普段から付き合いがあり、その中で土地を手放したいという話を聞いているような場合は、協力して売却することを提案してみましょう。

逆に隣地所有者と付き合いがないような場合は専門の買取業者への売却をお勧めします。

専門の買取業者であれば、再建築不可物件であっても問題なく買い取ってくれるためです。

弊社Albalinkでも再建築不可物件の買取を積極的に行っておりますので、お気軽に下記無料買取査定フォームよりお問い合わせください。

>>【再建築不可物件を高額で売却処分!】無料で買取査定を依頼する

敷地設定する

自身の土地単独では接道義務を満たせない場合でも、敷地設定することで再建築可能にできます。

敷地設定とは、「他人の土地」を「自分の土地」として建築確認申請することです。

たとえば、自身土地の、道路の接する通路が3mの長さで、幅員が1.5mだったとします。

この場合、通路に隣接する隣地の土地を3m×50cm分、自分の土地として申請すれば、書類上は接道義務を満たすため、再建築可能になります。

申請自体は隣地所有者の同意を得なくてもできます。

しかし、勝手に他人の土地を自分の土地として申請すれば、高確率で隣人トラブルに発展するため、必ず申請前に隣地所有者の許可を得ましょう。

また、この方法は隣地所有者の許可が得られたとしても、隣地に建物が建っている場合、敷地面積に余裕がないと実現できません。

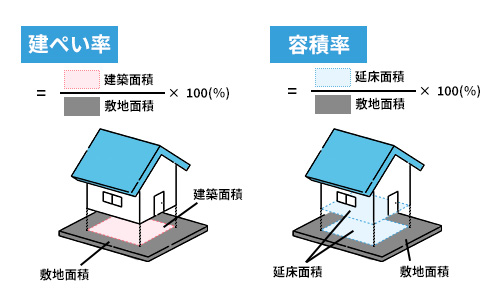

なぜなら、隣地の敷地面積が減る(あなたの土地となる)ことで、隣地の建物が建ぺい率や容積率の上限に引っかかる恐れがあるためです。

- 建ぺい率

- 敷地の面積に対して真上から見た建物の面積の割合

- 容積率

- 敷地面積に対する建物の延床面積の割合

そのため、敷地設定をする際は、隣地所有者の許可が得られたからといって安易に行わず、敷地設定後に隣地が建ぺい率などに引っかからないか、土地家屋調査士などに確認しましょう。

なお、敷地設定については「「敷地設定」で他人の土地を利用して再建築可能に!重要ポイントをまるっと解説」の記事で詳しく解説していますのでご確認ください。

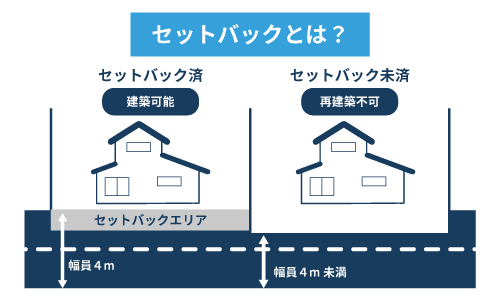

セットバックを実施する

建物に接する道路の幅員が4m未満になっている場合は、セットバックという方法もあります。

英語で「後退」を意味し、建物を建てる際に、前面道路から後退させて建築する手法のこと。

セットバックを行うことで、道路の幅員が4m以上確保できて接道義務を満たせるようになるからです。

たとえば、現状、建物に接する道路が3.7mであるのなら、0.3m分をセットバックすることで、接道義務で定められている道路の幅員4m以上をクリアできます。

セットバックの方法や費用については、「セットバックで再建築が可能に?工事費用とメリット・デメリットを解説」の記事で詳しくまとめていますので参考にしてください。

43条但し書き道路(43条2項2号道路)

建築基準法第43条には、以下のように記載されています。

「建築物の敷地は、道路の2メートル以上接しなければいけない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない」

引用元:e-Gov法令検索「建築基準法第43条」

つまり、接道条件を満たしていなくても、再建築が可能になる場合があります。

道路は火事の際に消火活動が可能かどうかが大きなポイントになるため、周囲に公園や緑地があったり、幅4m以上の農道などに2メートル以上接していたりする場合は特別に認められることがあります。

これは個々の敷地の条件にもよるので、許可が下りるかは定かではありません。

地域にある役所の窓口で相談をして書類を提出し、建築審査会による審査を経て許可が下りれば、再建築が可能になります。

書類自体は比較的簡単に準備ができますが、許可が下りるまでには1か月程度の時間がかかります。

43条但し書き申請については、「再建築不可物件の救済措置3選!43条但し書き道路の概要と売却方法も」の記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。

50戸連たん制度

50戸連たん制度というのは、都市計画が決定される前からあった集落についての決まりです。

市街化調整区域の中で、市街化区域に隣接または近接している地域にすでにあるおおむね50以上の建築物(住宅や店舗)が連たんしている(区画をまたいで建築物ないし街区が繋がっている)場合、宅地としての土地開発を許可するというものです。

この場合は、市街化調整区域でも再建築が可能です。

50戸連たん制度は地域によって条件が異なっており、以前は制度があったものの現在は廃止されている地域もあります。

そのため、再建築できる物件には制限があったり、制度自体がもう使えずに再建築不可になっていたりする場合もあるので、親が持っている物件や、代々受け継いできた物件が50戸連たんにあたる場合は、再建築が可能かどうかを役所に相談してみるとよいでしょう。

隣地所有者に売却する

再建不可物件は一般の個人には売却しにくいとお伝えしました。

しかし、隣地所有者にであれば、売却できる可能性があります。

隣地所有者であれば再建不可物件を買い取ることで、自身の家の敷地が増え、不動産の価値が上がるためです。

また、隣地も再建不可物件の場合は、あなたの土地を買い取ることで、再建築可能になるかもしれません。

ただし、先述した隣地の取得などと同様、隣地所有者との関係が良好でなければ、売却を持ちかけることは難しいでしょう。

関係が良好であっても、隣地所有者に買い取る意思や、資金力がなければ実現はできません。

ですから、この方法も実現性が高いとはいえませんが、隣地所有者との関係性が良い場合は、断られることを覚悟で、提案するだけしてみても損はないでしょう。

買取業者に直接売却する

前述の通り、仲介で個人の買手に再建築不可物件を売却するには手間がかかります。

それに対し、専門の不動産買取業者に依頼すれば、手間なく再建築不可物件を売却できます。

専門の買取業者が、売れない再建築不可物件を確実に買い取れる理由を簡単にご説明します。

一言で言うと、専門の買取業者は、再建築不可物件を買い取った後に商品化して収益に繋げるノウハウを数多く持っているからです。

たとえば、専門の買取業者は再建築不可物件を買い取った後、必要なリフォームを施し、以下のように商品化します。

再建築不可物件を商品化する方法

- 入居者を見つけて、投資家に売却する

- 入居者を見つけて、買取業者自身で運用を行い、家賃収入を得る

- 古民家カフェなどの商業施設に改造して、オーナーに売却する

どんな再建築不可物件も収益化に繋げる自信があるので、ためらうことなく、確実に買い取れるのです。

なお、弊社AlbaLink(アルバリンク)も、例外ではありません。

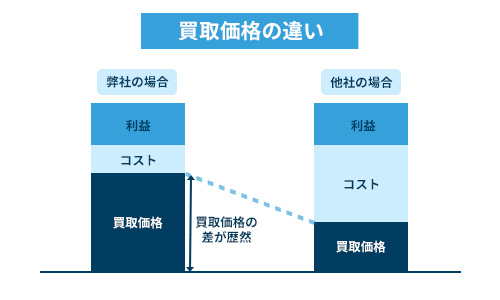

弊社は確実に買い取れるだけなく、高額買取にも自信を持っております。

なぜなら他の買取業者より商品化ノウハウに長けており、他社よりコストを抑えられる分、高値で買取れるためです。

どんな再建築不可物件も確実に収益化できる自信があるので、お客様が納得できる買取金額をご提示できます。

「他の買取業者に断られてしまった」

「他の買取業者が提示した買取金額に納得できなかった」

このような方も、ぜひ一度我々にご相談ください。

なお、不動産業界にありがちと思われる強引な営業等は行っておりませんので、ご安心ください。

>>【再建築不可物件でも高額で売却処分!】無料で買取査定を依頼する

再建築不可物件の買取事例

専門の買取業者が再建不可物件を買い取れる具体的な事例として、弊社Albalinkの買取事例を紹介します。

弊社Albalinkは訳アリ物件専門の買取業者として、他社では断られるような再建築不可物件を多数買い取ってきました。

たとえば下記は弊社が買い取った千葉県富津市の再建築不可物件です。

この物件は前面道路の幅員が2m未満で接道義務を果たしていませんでした。  また、下の写真の「BEFORE」を見てもらえばわかる通り、室内も老朽化が進んでいましたが、弊社はこの物件を600万円で買取り、リフォームを施したのち、提携している不動産投資家へ再販致しました。

また、下の写真の「BEFORE」を見てもらえばわかる通り、室内も老朽化が進んでいましたが、弊社はこの物件を600万円で買取り、リフォームを施したのち、提携している不動産投資家へ再販致しました。  このように弊社は再建築不可物件の再販先や運用方法を豊富に持っているため、老朽化が進んだ再建築不可物件であっても買い取ることができます。

このように弊社は再建築不可物件の再販先や運用方法を豊富に持っているため、老朽化が進んだ再建築不可物件であっても買い取ることができます。

実際、再建築不可物件をはじめ、弊社に物件の買取依頼をしていただいたお客様からは「売れずに困っていたが買い取ってもらえてホッとした」「もっと早く依頼すれば良かった」といった感謝の言葉を多数いただいております(下記Google口コミ参照)。

また、弊社はお客様からの評価が高いだけでなく、不動産買取業者としては数少ない上場企業でもあり、社会的信用も得ています。

ですから、「再建築不可物件の売却など初めてで不安なことばかり」という方こそ、弊社にご依頼いただければと思っております。

これまで培ったノウハウをフル活用し、あなたの再建築不可物件をできる限りスピーディーかつ高値で買い取らせていただきます(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。

>>【再建築不可物件でも高額売却!】無料で買取査定を依頼をする

再建築不可物件を売却する際のNG行為2選

再建不可物件は一般の個人には売れにくいため、なかなか売れないと「こうした方が売れるのではないか」と色々と試してみたくなるものです。

しかし、中には売れるだろうと思っておこなったことで、余計に売れにくくなったり、経済的負担が増えてしまうことがあります。

そこでこの章では、実際に再建築不可物件の売買を行っている弊社だからこそお伝えできる、再建不可物件を売却する際にやってはいけないことを紹介します。

再建不可物件を売却する際にやってはいけないことは以下の2つです。

- 建物を解体する

- 独断でリフォームをおこなう

それぞれ解説しますので、やってしまったあとで後悔しないよう、よく確認して下さい。

建物を解体する

売れないからといって、再建築不可物件を解体し、更地にして売却するのはお勧めできません。

再建築不可物件は既存の建物を解体してしまうと新たに建物を建てられないためです。

再建築不可物件を更地にしても、マイホームを建てる土地を探している一般の個人には売れません。

また、建物が建てられないのでは活用用途が限られるため、投資家に売却するのも難しいでしょう。

平均的な戸建てを解体するのに、100万円~300万円ほどかかりますので、もし売却できなければその金額が赤字になってしまいます。

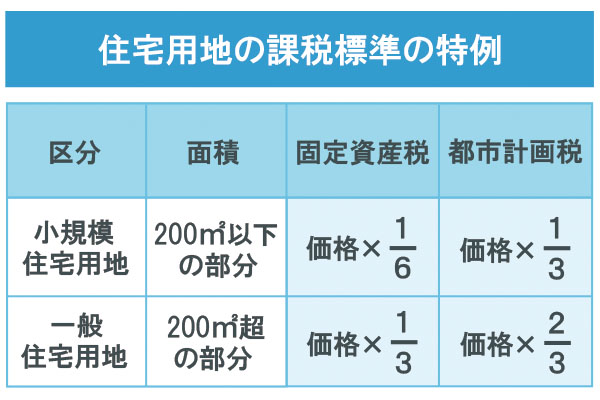

さらに、更地してしまうと「住宅用地の特例」が解除されるため、固定資産税が最大6倍まで跳ね上がってしまいます。

再建築不可物件を解体すると、ますます売れにくくなるばかりか、解体費用が赤字になり、増額した税金を払い続けることになるかもしれません。

ですから、もし再建築不可物件が売れずにお困りの場合は解体するのではなく、専門の買取業者に依頼しましょう。

専門の買取業者は再建築不可物件を上手に活用し、利益を生み出すノウハウがあるためです。

弊社Albalinkも再建築不可物件をそのまま買い取れます。解体せずに再建築不可物件を売却したい方はもちろん、解体してしまい、それでも売れずに困っている方はぜひ一度、弊社の無料買取査定をご利用ください。

できるだけ高値で買い取らせて頂きます。

>>【再建築不可物件でも高額で売却処分!】無料で買取査定を依頼する

独断でリフォームをおこなう

再建築不可物件は築年数が古く、老朽化が進んでいる物件も多いため、一般の個人に売却するにはリフォームした方が良いと考える方もいるでしょう。

その考え自体は間違いとはいえませんが、かといって、独断でリフォームを行うのはお勧めできません。

なぜなら、独断でリフォームを行っても売却に繋がらず、リフォーム費用が無駄になってしまう恐れがあるからです。

売却を目的としたリフォームの場合、買手の需要に沿って行わなくてはなりません。

ですから、リフォームを行うのであれば、事前に担当の不動産業者と相談し、どこをどれだけリフォームするのが最も費用対効果が高いか見極めてから行いましょう。

再建築不可物件がなかなか売れないと「やはりリフォームしなくてはダメか」という思いから、焦ってリフォームしがちです。

しかし、リフォームの費用や時間を無駄にしないためにも、いったん落ち着き、冷静に計画を立ててから行うようにしてください。

なお、弊社Albalinkにご依頼いただけば、リフォームを行うことなく、そのままの状態で売却できます。

リフォーム費用をかけずに速やかに売却したい方は、ぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。

>>【再建築不可物件でも高額で売却処分!】無料で買取査定を依頼する

再建築不可物件を売却する5つの流れ

再建築不可物件の売却方法や、注意点がわかっていても、どのように売却の手続きが進んでいくかを把握していないと、スムーズに売却することができません。

そこでこの章では再建築不可物件を売却する流れを解説します。

再建築不可物件を売却する流れは以下の通りです。

- 複数の不動産業者に査定を依頼する

- 営業担当者の比較をする

- 売買契約を締結する

- 引き渡しと決済を行う

- 売却後は確定申告を行う

売却の流れだけでなく、信頼できる営業担当者の選び方についても解説しますので、ぜひご確認ください。

複数の不動産業者に査定を依頼する

再建築不可物件の査定は、必ず複数の不動産業者に依頼しましょう。

というのも、査定額は不動産業者によって違うからです。

とくに専門の買取業者は買い取った後物件活用方法が業者ごとで異なります。

そのため、専門の買取業者ごとで買取価格に大きな差が生じます。

複数社に依頼し、基本的には最も査定額が高い業者に依頼することになります。

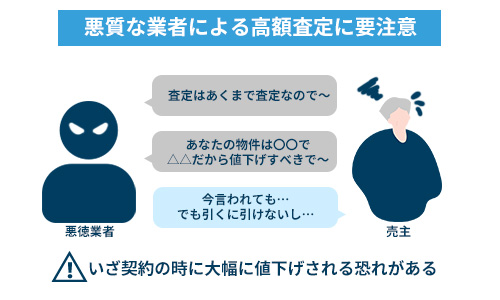

ただし、査定額だけで業者を選ぶと悪徳業者を選んでしまい、結果として安く買い叩かれる恐れがあります。

そのため、査定時に営業担当者の人柄・能力も確認したうえで不動産業者の比較・選定が必要です。

その点については、次項で詳しくお伝えします。

営業担当者を比較する

再建築不可物件を少しでも高く売りたいのであれば、買取価格の比較のみならず、不動産業者ごとの営業担当者の比較も行いましょう。

営業担当者の中には、不誠実な人もいるからです。

営業担当者が不誠実な人だと、売買契約の直前になって買取価格を引き下げられる恐れがあります。

たとえば、悪質な買取業者の場合、以下のように買取価格を引き下げようとしてくることがあります。

「大変申し訳ないのですが、買取価格を当初の330万円から250万円に変更させてください。リフォーム代が当初見積もっていた金額よりも多くかかりそうでして…」

仲介業者でも、媒介契約を結びたいがために、現実的ではない高額な査定額を提示してくる業者が存在します。

金額だけに目を奪われて、そのような仲介業者と契約しても、売却には繋がらないでしょう。

誠実な営業担当者かどうかを見極める際は、以下の点を参考にしてください。

営業担当者を見極めるポイント

- 言ったことを守る

- 売主に対して、親切な態度で接してくれる

- 売主の質問に対して、じん速かつ丁寧に答えてくれる

- 専門用語を使わず、わかりやすく説明してくれる

- 専門用語を使う場合は、その用語の意味をしっかりと説明してくれる

- 説明する際はメリットのみならず、デメリットについても伝えてくれる など

なお、弊社Albalinkの営業担当者は全員、お客様ファーストを心がけており、その結果、先ほどお示したようにGoogleの口コミでも高い評価(4.6)をいただいております。

安心して再建築不可物件を売却したい方は、ぜひ弊社にご依頼ください。

まずは下記無料買取査定フォームからお気軽にお問い合わせください。

>>【再建築不可物件でも高額で売却処分!】無料で買取査定を依頼する

なお、再建築不可物件の買取業者の選び方については「再建築不可物件を高額買取できる不動産業者の選び方3選【完全保存版】」の記事で詳しくまとめていますので、参考にしてください。

【買取の場合】営業担当者に価格交渉する

万が一、再建築不可物件の査定額が一番高い業者の営業担当者がいまいち信用できないと感じたなら、他の信用できそうな不動産業者の営業担当者に価格交渉を行いましょう。

交渉し、査定額がアップすれば、信頼できる営業担当者がいる業者と、希望の査定額で契約することができるためです。

たとえば、以下のように交渉を行います。

といいますのも、先日C社に査定をお願いしたら、500万円提示されまして。

でも、C社の営業マンはいまいち信用できないんですよね。

態度が少し高圧的といいますか。その点、〇〇さんはいつもこんな私でも優しく丁寧に接してくれてますし…」

承知しました。

他の手段がないか、もう一度確認してみます」

どうぞよろしくお願いいたします」

確認ができましたら、ご連絡差し上げます」

そのため、妥協せず納得できる営業担当者を選びましょう。

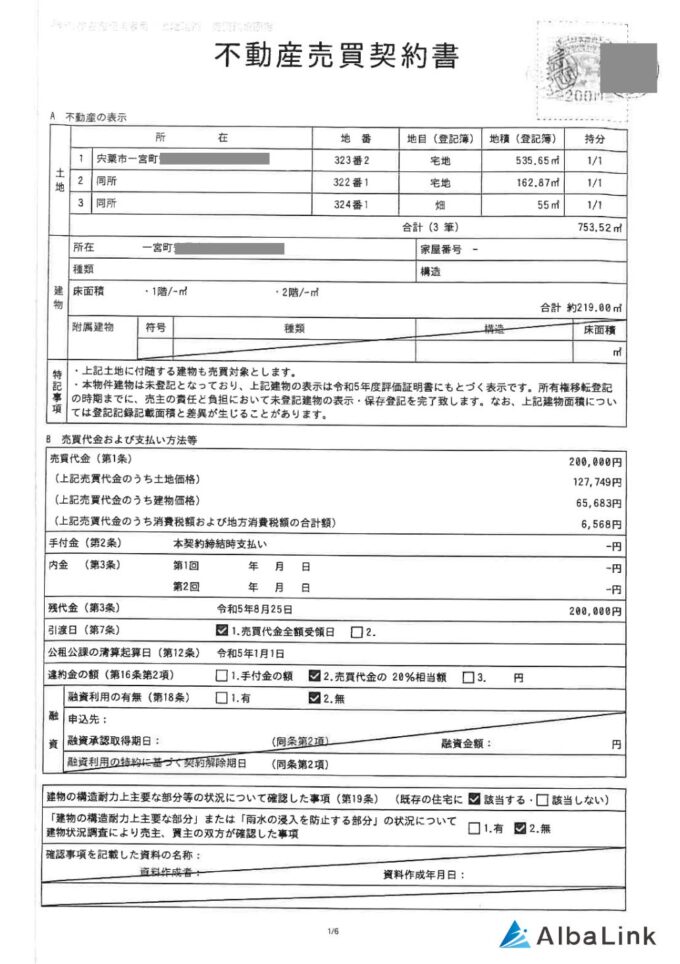

売買契約を締結する

仲介の場合は「買い手」と、買取の場合は「買取業者」と売買契約を結びます。

売買契約を締結する当日は、不動産業者のオフィスで買主・売主の間で以下のような売買契約書を取り交わします。

不動産売買契約書には、売却価格・支払い条件・引き渡し日など、売買取引における重要な内容が記載されています。

不動産売買契約書には、売却価格・支払い条件・引き渡し日など、売買取引における重要な内容が記載されています。

なお、売買契約までに売主側が用意しなくてはいけない書類もあります。

事前に不動産業者から説明があるため、契約に間に合うように用意しましょう。

書類を準備する際も、信用できる営業担当者であれば、わからない点などを丁寧にサポートしてくれます。

弊社Albalinkにご依頼いただけば、再建築不可物件の買取経験豊富なスタッフが書類準備に関しても全力でサポートいたします。

弊社で代わりに取得できる書類については、取得させていただきます。

再建築不可物件をなるべく手間をかけずに売却したい方は、ぜひ下記無料買取査定フォームからお問い合わせください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。

>>【再建築不可物件でも高額で売却処分!】無料で買取査定を依頼する

引き渡しと決済を行う

売買契約が終わったら、物件の引き渡しと、売却代金の決済を行います。

引き渡しと決済は司法書士が立ち会いの元、不動産業者のオフィス、もしくは銀行で行われることも多くあります。

当日は以下の流れで取引が進められます。

- 売主の提出書類を司法書士が確認する

- 売主が必要書類に署名押印し、決済を行う(現金振り込み・現金支払い)

- 売主が買主(業者)へ鍵を引き渡す

- 売主・買主(業者)で物件引渡確認書を取り交わす

不動産取引において、物件の引渡した旨を証明する書類

再建築不可物件の鍵を買い手に渡し、買い手から売却金額を受け取れば決済が成立します。

その後、司法書士が物件の所有権移転登記を行い、売買に関する全ての手続きが完了します。

売却後は確定申告を行う

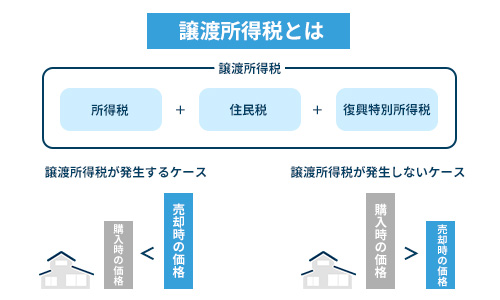

再建築不可物件を売却して得た所得(譲渡所得)に関しては、譲渡所得税がかかります。

譲渡所得税を支払うために物件を売却した翌年の2月16日から3月15日の間に、お住いの地域の税務署で確定申告を行わなければなりません。

確定申告は自身でも行えますが、申告書の作成など、慣れていないと時間がかかります。

不備があると再提出が必要となり、提出期限に間に合わない恐れもあります。

そのため、確実に確定申告を終えたい場合は、税理士への依頼をお勧めします。

税理士へ確定申告を依頼する費用は、だいたい10万円程度です。

「再建築不可物件を売却できても、このような面倒なことをしなくてはいけないのか」と思うかもしれませんが、確定申告を行わないと脱税となってしまいますので必ず行うようにしましょう。

なお、「【世界一わかる】不動産売却に関する税金完全ガイド!お得な特例も紹介!」の記事に、譲渡所得を軽減する特例などを紹介しています。

特例が適用できれば譲渡所得がゼロとなり、譲渡所得税の支払いが不要になる可能性もありますのでぜひご確認ください。

まとめ

再建築不可物件を処分する方法などをご紹介しました。

再建築不可物件には、この先どれだけ老朽化しても建て替えられないという、大きなリスクがあります。

そんな再建築不可物件を手放したいと思うのは当然ですが、建て替えられないため、個人の住居としてはかなり売れにくいのが現状です。

そのため再建築不可物件を確実に手放したいのであれば、専門の不動産買取業者に直接売却しましょう。

弊社AlbaLinkは、再建築不可物件をはじめとする訳あり物件の買取を専門としています。

フジテレビの「newsイット!」はじめ、数々のメディアにも訳アリ物件専門の買取業者として取り上げられています。

再建築不可物件も確実に買い取り、現金化できますので、ぜひ一度我々にご相談ください。

豊富な買取実績を活かし、売主様が納得できるお取引をさせていただければと思います。

株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら