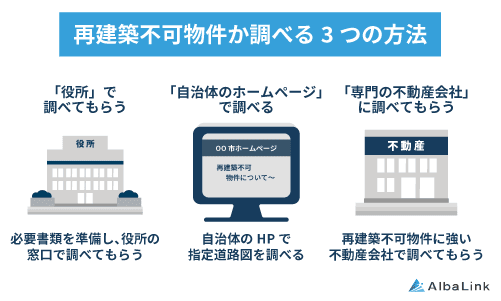

再建築不可物件かどうか調べる方法は3つある

再建築不可物件かどうかの調べ方は、「役所で調べる」「自治体のホームページで調べる」「専門の不動産会社で調べる」の3つがあります。

このうち、簡単に調べられる方法は、「役所の建築課に訪問する」「再建築不可専門の不動産会社の査定を受ける」です。(役所で確認する方法については後述します)。

次章で、まずは再建築不可物件に該当する要件について見ていきましょう。

なお、再建築不可物件かどうかの調べ方については、以下の記事でも詳しく解説しています。

再建築不可物件の要件

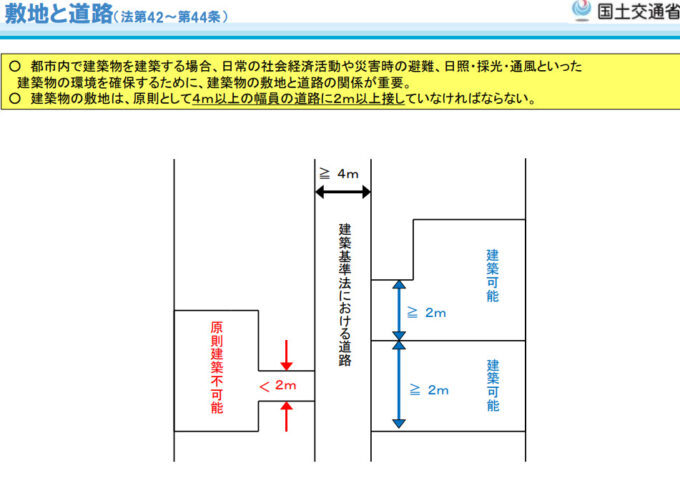

引用元:国土交通省|建築基準法制度概要集

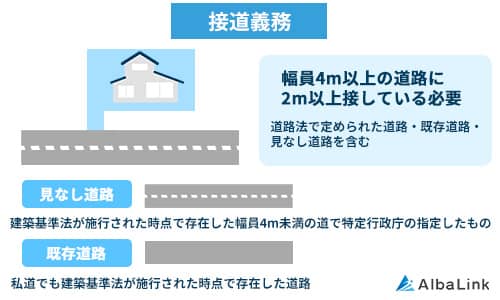

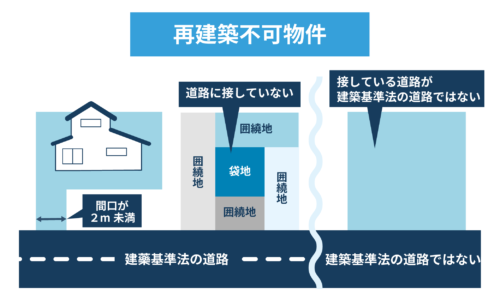

再建築不可物件かどうかを判断する上で大きく関わってくる法律が建築基準法の第42条と第43条です。

この2つの法律では「接道義務」について定義しており、敷地が法律上で定義されている道路に2メートル以上接していることを指しています。

参照元:建築基準法42条・43条

これは災害発生時の避難経路の確保と火災や急病などで緊急車両がその敷地に入るために必要な条件で、この基準を満たしていない物件が再建築不可物件として判断されます。

第42条では道路の定義を定めており、道路法で定められた道路や行政によって認められた道路を指します。

私道でも建築基準法が施行された時に幅員が4メートル以上ある道路は既存道路として認められており、道路法に定められた道路のほかにも都市計画法上の道路や特定行政庁から位置の指定を受けて造られる道路も含まれています。

これら、建築基準法第42条の基準を満たしている道路が適法の道路として認められます。

第43条では、第42条で認められた道路に敷地の間口が2メートル以上面していなければならないと定義しています。

参照元:建築基準法第42条・43条

以上のことから再建不可物件とは上記2つの法律のどちらか、あるいは両方を満たしていない物件ということになります。

具体的には、敷地に面している道路が建築基準法で認められた道路ではない。または道路から接している敷地の幅が2メートル以下であるということです。

この再建築不可物件を購入した場合は建て替えができなくなってしまうので、事前に確認を行う必要があります。

なお、再建築不可物件の概要については、以下の記事でわかりやすく解説しています。

再建築不可物件かどうかの判断は役所で確認

該当する物件が再建築不可物件かどうかの確認は物件の所在地を管轄する自治体の役所の窓口で行うことができます。

確認は資料があれば自分でもできるので、気になる場合は自分自身で確認してみましょう。

| 資料 | 目的 | 取得方法 |

|---|---|---|

| 登記事項証明書 | 土地の所有者名や住所、建物面積、構造、建築年月日などの情報を把握し、登記情報に誤りがないか確認するために必要 | 法務局で取得 |

| 公図 | 土地の位置や形状を確定するための地図で、不動産登記の際に用いられる書類 | 法務局で取得 |

| 地積測量図 | 土地面積や位置、境界を公示するための書類で登記申請時に必要 | 法務局で取得 |

| 建物図面 | 敷地に対する建物の配置や形状を表しており、建物を新築や増改築して床面積・構造の変更などを登記申請する際に必要 | 法務局で取得 |

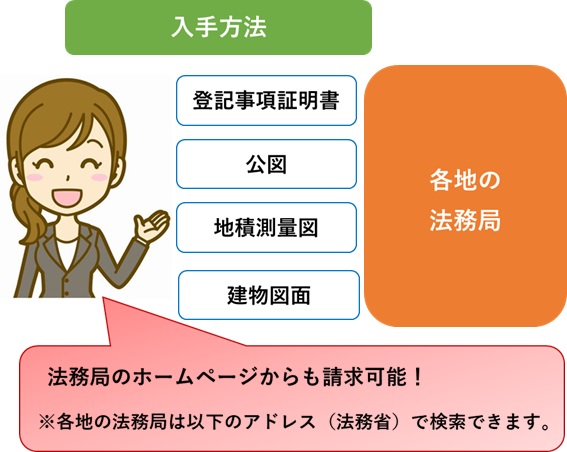

役所の建築関連の部署を訪問し、確認に必要な資料を提出すればその場で確認してくれます。

確認には登記事項証明書と公図、地積測量図と建物図面を持参すると良いでしょう。

次に、それぞれの資料の役割と取得方法についてご紹介していきます。

登記事項証明書について

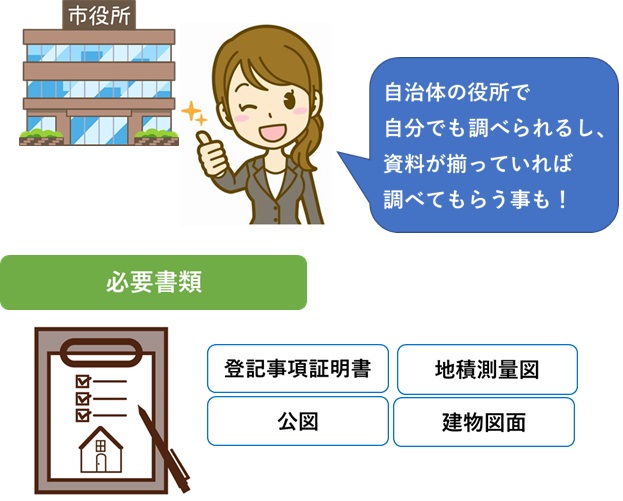

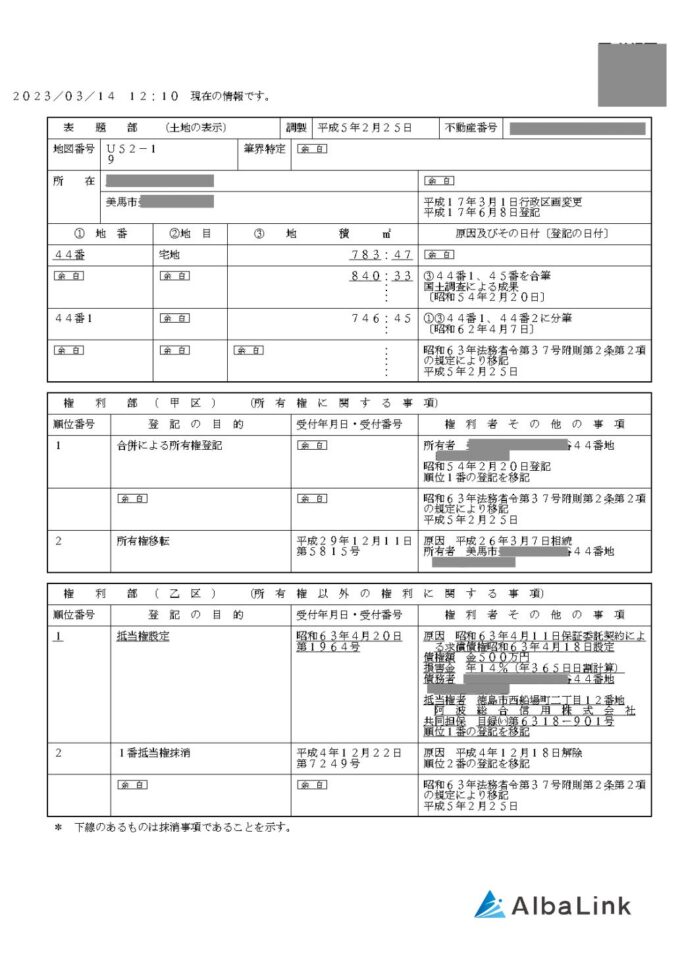

登記事項証明書は登記簿謄本とも呼ばれますが、内容は全く同じです。

登記事項証明書はその土地の所有者名や住所、建物の面積や構造、建築年月日などが記載されています。

また所有権や抵当権の状況や履歴も記載されています。登記事項証明書は法務局を訪れて取得するか、法務局のホームページからの請求や郵送などで取り寄せることができます。

登記事項証明書の見方については、以下の記事で詳しく解説しています。

公図について

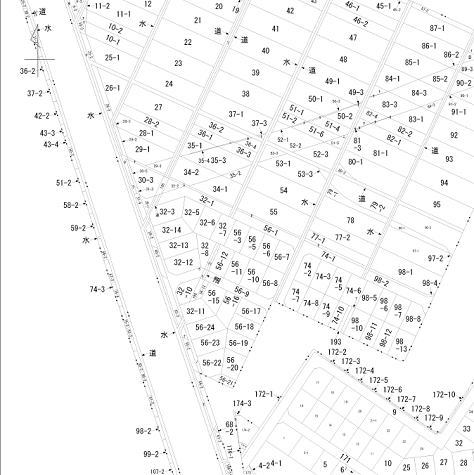

公図は、地図は国の地籍調査事業によって測量を行った地図で、不動産登記の際に用いられる地図のことを指しています。

不動産登記の際にこの地図を使うことが不動産登記法第14条で定められているので「14条地図」とも呼ばれます。

公図も登記事項証明書と同様に法務局で取得するか、法務局のホームページからの請求や郵送で取り寄せることが可能です。

参照元:不動産登記法第14条

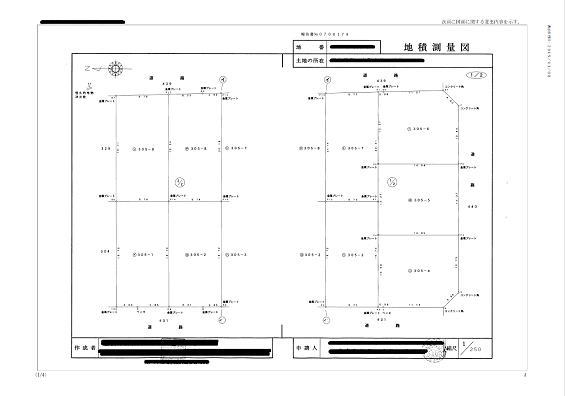

地積測量図について

地積測量図は土地の測量結果を示した書類で、土地の面積や座標、境界について測定した図面が記載されています。

地積測量は昭和35年以降に登記申請を行うために必要とされましたので、それ以前からある敷地の場合は地積測量図が存在しない場合があります。

地積測量図も登記事項証明書や公図と同じように法務局での取得や法務局のホームページからの請求、郵送での取り寄せが可能です。

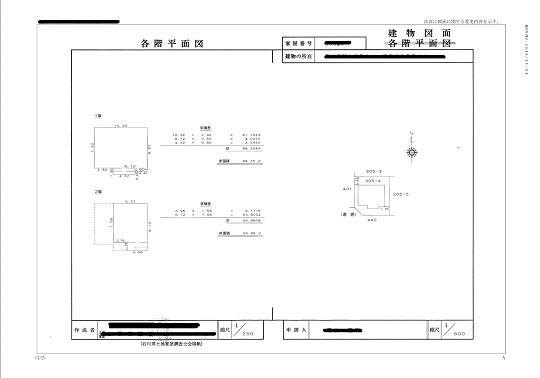

建物図面

建物図面は敷地のどこに建物が建っているか、どのような形の建物かを示す図面です。

また、各階の建物形状を示す各階平面図もセットで記載されています。建物図面があると敷地の形状と周囲の土地との関連性が表示されているので、敷地が道路に面しているかを確認することができます。

建物図面もこれまでご紹介した書類と同じ方法で入手可能です。

このように各図面は法務局でまとめて入手可能です。法務局に行って直接書類を入手することもできますが、仕事などで平日の昼間に法務局を訪問することができない場合は各法務局のホームページからも入手することが可能です。

まずは入手可能な図面をすべて手に入れてから役所で確認するようにしましょう。

再建築不可かどうかを役所で確認するときのポイント

役所で確認するべき内容は、該当する物件が建築基準法の第42条と第43条に合致しているかどうかです。

取り寄せた図面を持参して役所にある建築関連の部署を訪問しましょう。

特に予約は必要ないので、書類が入手できたタイミングで役所を訪問しましょう。

ここでは役所で確認するべき内容をご紹介していきます。

前面道路が建築基準法道路なのか

敷地と面している道路が建築基準法第42条に合致している道路かどうかをまず確認します。

建築基準法の道路とは、以下のような道路です。

| 建築基準法の種別 | 内容 |

|---|---|

| 42条1項1号 | 幅員4m以上の道路法の道路 |

| 42条1項2号 | 都市計画法・土地区画整理法に基づいて新たに作られた道路 |

| 42条1項3号 | 建築基準法が施行された当初から存在する幅員4m以上の道路 |

| 42条1項4号 | 都市計画法・土地区画整理法で、2年以内に事業に開始が予定されている道路 |

| 42条1項5号 | 幅員が4m以上あり、特定行政庁から位置の指定を受けた道路 |

| 42条2項 | 幅員1.8m以上4m未満の道路で建築基準法が施行された当初から家が立ち並んでいた道路 |

| 基準法上道路以外 | 接道要件を満たしていないが、建築審査会の許可を受けた道路 |

道路は全て管理者が存在しており市町村道には全て管理番号が割り振られているので、前面道路が建築基準法に合致しているかどうかはすぐに判明します。

接道要件が満たされているか

敷地に面している道路が建築基準法の第42条に合致しているかどうかが確認できた後は、第43条の接道要件を満たしているかどうかを確認します。

接道要件は地積測量図や建物図面を使用します。

地積測量図や建物図面がない場合は、現地の敷地境界線を測量するなどし、敷地が道路から2メートル以上接していれば接道要件を満たしています。

そもそも建築できる地域なのか

接道要件を満たしていても、土地によっては建て替えができない場合があります。

例えば、市街化調整区域や災害危険区域に指定されている地域の場合は接道要件を満たしていても、建物を建築したり建て替えすることは原則できません。

その地域が建物を建築できる地域かどうかも役所で確認できますので、接道要件を確認するタイミングで一緒に確認しておきましょう。

市街化調整区域の活用方法や売却方法については、「市街化調整区域の活用方法と売却方法」こちらの記事で詳しく解説しています。

接道要件を満たしていない場合でも条件次第で建築できる可能がある

接道要件を満たしていない場合でも、建物を建て替えできる可能性があります。

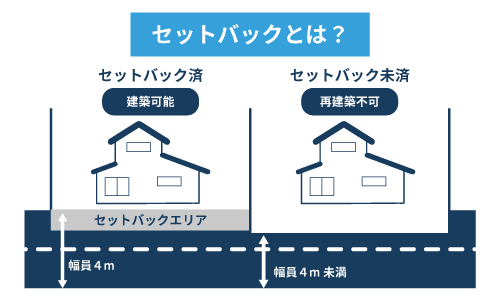

例えば「セットバック」という方法で接道要件を満たすことができます。

これは、前述した42条2項道路の幅員が4メートルに満たない「みなし道路」で建て替えを行う場合に用いられます。

参照元:建築基準法42条2項

道路が将来的に拡張されると見越して道路の中心線から2メートル以上離れて建て替えを行うことで要件を満たせるようになります。

このセットバックによっての活用できる土地の面積が小さくなってしまいますが、自治体によってはセットバックにかかる費用を補助してくれる場合があります。

こちらも併せて役所で確認しておきましょう。また、接道要件を満たしていない場合でも周囲の土地を借りたり購入したりすることで、要件を満たすことも可能です。

セットバックについては以下の記事でも説明しています。ぜひ参考にしてください。

不動産屋に再建築不可と言われても可能性がある場合もあるので注意

個々の物件が再建築不可物件かどうかの判断は最終的に役所が行います。

仮に不動産屋に建築不可能物件と言われても、役所で確認すると再建築が可能になる方法を教えてくれる場合があります。

セットバックや隣接している土地の借り受けや購入によって接道要件を満たすことで再建築が可能になるので、諦めずに役所で一度確認してみましょう。

再建築不可物件を再建築可能にする方法についてはこちらの記事でも解説しています。ぜひ参考にしてください。

再建築不可物件を所有している場合は売却がおすすめ

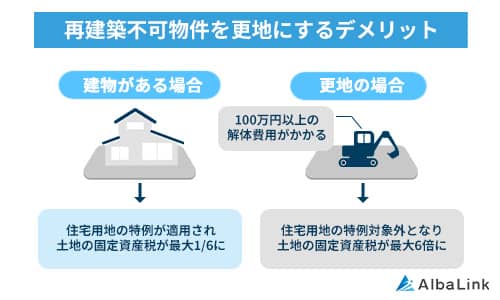

再建築不可物件を所有している場合、「売却に有利になるだろう」という考えで解体して更地にしてしまうと、固定資産税が上がってしまったり新築を建てられなかったりするリスクがあります。

仲介で売却するにしても再建築不可物件を購入したい買い手は少なく、リフォームを不動産会社にすすめられ行ったとしても売れるとは限りません。

なぜなら、仲介業者のメインターゲットは自身の一生涯、もしくは次世代まで受け継がせられるほど長期的に住めるマイホームを想定して家探しをしている層だからです。

そのため、リフォーム・建て替えの制限が伴う再建築不可物件は、自身・次世代まで家の寿命がもたない可能性を懸念されて売れにくい傾向にあります。

再建築不可物件の処分方法についてはこちらの記事でも説明しているので、ぜひ参考にしてください。

そこで、再建築不可物件を専門に取り扱う買取業者であれば、蓄積された知識や実績があるので、スムーズに現金化することが可能です。

弊社AlbaLink(アルバリンク)でも再建築不可物件の買取を積極的に行っています。

再建築不可物件をはじめとした訳あり物件を積極的に買い取っており、お客様からも多くの感謝の声をいただいております。

物件の査定価格が知りたい、少しでも高く売却したい場合は、弊社までお気軽にご連絡ください。

査定や相談だけのお問い合わせも大歓迎です。

>>【再建築不可物件でも高額売却!】無料で買取査定を依頼する

まとめ

ご紹介した通り、物件が再建築不可能物件かどうかはまず役所に確認する必要があります。

法務局や法務局のホームページから登記事項証明書や公図、地積測量図や建物図面を入手して役所へ持参しましょう。

建物の建築や建て替えの許可は最終的に役所が判断しますので、購入や相続の前にまずは物件の状況を確認していくことが重要です。

不動産の活用のためにも、再建築不可能物件かどうかの確認はしっかりと行っておきましょう。

なお、再建築不可物件を早く処分したい場合は、再建築不可物件を専門に取り扱う買取業者に売却する方法をおすすめします。

専門の買取業者であれば、建て替え不可などの条件を抱えた不動産でも問題なく買い取れるからです。

当サイトを運営している弊社AlbaLink(アルバリンク)は、再建築不可物件に強い買取業者です。

再建築不可物件をはじめとした訳あり不動産の買取業務を行なっており、2023年にはフジテレビの「イット」で紹介された実績もございます。

市場で安価に取引されやすい再建築不可ん物件も、活用ノウハウを豊富にもつ弊社ならできる限りの高額買取に対応できます。

無料査定・無料相談は随時実施しておりますので、ご連絡をお待ちしております。

もちろん、相談・査定のみの問い合わせも大歓迎です。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら