セットバックは再建築不可を再建築可能にするための工事

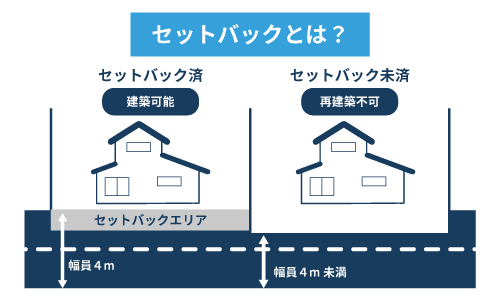

セットバックとは、建物と接している道路の幅員を確保するために、所有する敷地側に道路の境界線を後退させることを言います。

セットバックを行う目的は、建築基準法で定められた「幅員4m以上の道路に敷地が接していること」という接道義務を果たすことで再建築可能にすることです。

セットバックを行うことで以下のようなメリットがあります

- 再建築可能になり、売却しやすくなる

- セットバックを行った部分は非課税となる

- 家の前の道幅が広がり、車の出し入れなど利便性があがる

どれだけセットバックを行うかは状況によって変わりますので、この章では状況別に詳しく解説します。

なお、弊社Albalinkは訳アリ物件専門の不動産買取業者として、再建築不可物件であっても、現状のままで買い取ることができます。

セットバックをおこなう費用や手間をかけず、再建築不可物件を手放したい方はぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。

>>【セットバックの費用をかけず高額売却!】無料買取査定を依頼する

また、接道義務については以下の記事で詳しく解説しています。

セットバックする幅は道路の向かいの状況によって変わる

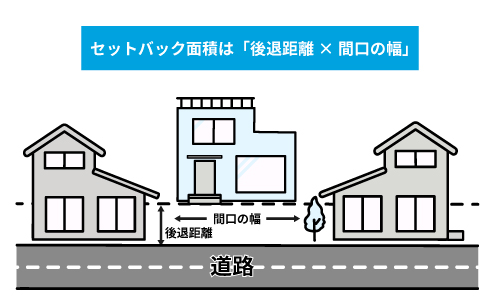

セットバックは前面道路の先述したとおり、幅員が4m確保できるよう、敷地側に後退しなければなりません。

ただし、実際にセットバックする幅は道路の向かいの状況によって異なります。

この章では、道路の向かいの状況別でセットバックする幅について解説します。

- 道路の向かいにセットバックしていない家が建っている場合

- 道路の向かいにセットバック済みの家が建っている場合

- 道路の向かいががけ地や川の場合

道路の向かいにセットバックしていない家が建っている場合

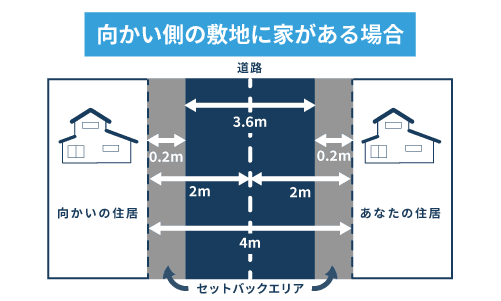

道路の向かいにセットバックしていない家が建っている場合、道路の中心線から2m後退させます。

建築基準法第42条2項では、「道路の中心線から水平線で2mの範囲を道路の境界線とみなす」と規定されているからです。

したがって、道路に接している両側の土地は境界線が確保できるよう、道路の中心線からそれぞれ2mの地点までセットバックが必要です。

たとえば、前面道路の幅員が3.6mしかない場合、足りない0.4mは自身の土地・向かい側の土地が0.2mずつセットバックします。

ただし、自身がセットバックしたとしても、向かいの家がセットバックを済ませない限り、両側の土地は再建築不可のままである点は注意が必要です。

向かいの土地がセットバック済みかどうかは役所の建築指導課で確認ができます。

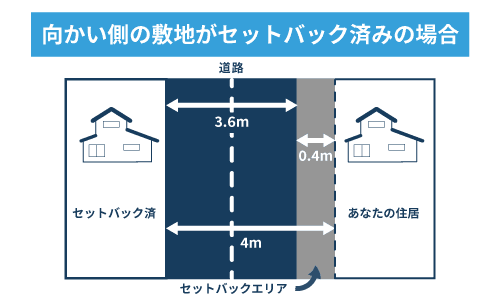

道路の向かいにセットバック済みの家が建っている場合

道路の向かいにセットバック済みの家が建っている場合は、道路の幅員4mを自身のセットバックのみで確保する必要があります。

つまり、前面道路が3.6mであれば、残りの0.4mが自身がセットバックする幅です。

道路の向かい側の土地・自身の土地の両方がセットバックを済ませれば、どちらの土地も再建築可能になります。

そのため、向かい側の家がセットバック済みなのであれば、自身の土地も早急にセットバックを済ませましょう。

もし、向かいの土地所有者が建て替えや売却をする前提でセットバックを済ませていた場合、実行できないことにストレスを感じている可能性があります。

セットバックするタイミングを先延ばしにしすぎると、向かいの家の住民とトラブルになる恐れがある点は留意しましょう。

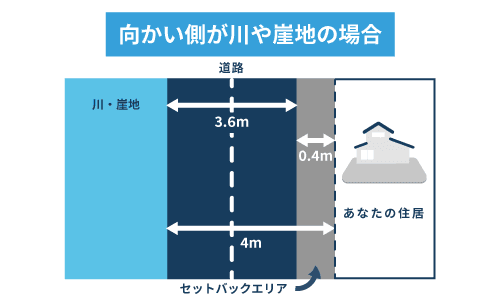

道路の向かいががけ地や川の場合

道路の向かいががけ地や川の場合は、自身のセットバックのみで道路の幅員4mの確保が必要です。

がけ地や川は後退させられないため、自身がセットバックするしか道路を広げる手段がないためです。

たとえば、前面道路が3.6mで向かいが川やがけ地だった場合、自身がセットバックする幅は0.4mとなります。

道路の向かいががけ地や川だった場合、宅地のときよりもセットバックの幅が大きくなり、敷地面積が狭くなります。

敷地面積が狭くなるデメリットについては、記事内の「①土地が狭くなる」で詳しく解説しているのでご確認ください。

セットバック工事にかかる3つの費用

セットバックを実施する場合、以下の費用が必要となります。

- 土地測量費

- 分筆登記費用

- 道路整備費用

それぞれ、具体的な金額や内容について解説します。

土地測量費

セットバックを行う際に必要となる測量は、現況測量・境界確定測量です。

現況測量は立ち会いなども不要で比較的短期で終了するため、20万円〜30万円程度が相場となります。

境界画定測量は、作業工程が多く時間もかかるため、50〜70万円程度が相場となっています。

現況測量は、現在の土地の状況をそのまま測量するものです。

建物や既存境界標(土地の境界を示す目印のこと)などを測って対象地のおおよその寸法・面積・高さなどを測量します。

境界確定測量は隣地との境界を確定させる測量です。隣地所有者の立ち合いや、官公庁での図面の確認が必要です。

また、筆界確認書の作成なども必要です。

そのため、測量完了までに概ね3ヶ月程度を要します。

隣接する土地の境界線について、双方の所有者が合意を交わした旨を記した書面

ただし、すでに隣地との境界が確定している場合は境界確定測量の必要はありません。

なお、境界の確定方法などについては、こちらの記事で詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。

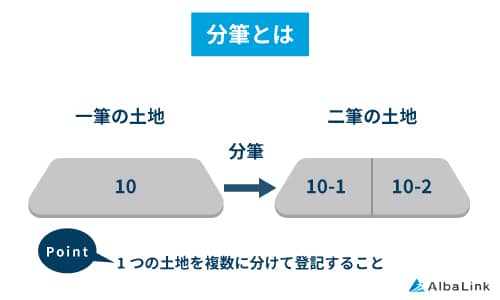

分筆登記費用

セットバックを行い、道路として提供した土地を固定資産税の課税対象から除外するためには、分筆登記を行い、「公衆用道路(一般の交通に使われる道路)」とすることが必要です(「後退部分は非課税になる」参照)。

分筆登記とは、1つの土地を分割して登記することです。

建築物の敷地をセットバックによって道路となった部分と、それ以外の居住部分に分割することで、道路となった部分を課税対象から外せるわけです。

ただし、分筆登記を行うには、前述の土地の測量や、隣地との境界の確定が必要です。

測量後に分筆登記申請を行います。

分筆登記申請には、「地積測量図(土地の面積がわかる公的な書類)」の作成や、新たに境界標を設置する必要があります。

そうした作業を土地家屋調査士に依頼すると、6万円程度かかります。

なお自治体によっては、分筆登記をしなくてもセットバック部分が公衆用道路であることを証明すれば非課税対象とみなす場合もあるようなので、事前に確認しておきましょう。

分筆については、こちらの記事で詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。

道路整備費用

セットバック後に道路となった部分は、日常的に利用ができるように整備(アスファルト舗装)することが求められます。

舗装費用は、1㎡あたり5000円程度です。

仮に、建物の前面道路を幅1m、距離6mにわたってセットバック工事を行った場合と総費用は3万円になります。

工事は業者に依頼することになるため、人件費など(10万円~50万円ほど)もかかります。

特に、道幅の狭い道路は重機が入りにくく、人力での作業が増えるため、一般的な工事より人件費がかかり、工期も長くなる傾向にあります。

当然、その分、工事費用も高くなります。

カンタン1分査定

セットバック費用を抑えたいなら自治体の補助金を活用!

セットバックの目的は、自然災害の発生時や急病人が現れた際に消防車や救急車などの緊急車両が迅速に駆けつけられるようにする点にあります。

そのため、自治体によってはセットバックに際して補助金・助成金を支給しているところがあります。

例えば、東京都世田谷区では一定の要件を満たしたものには助成金や奨励金が支給されており、2つ以上の道路に面した土地で後退用地や隅切り用地を寄付した場合、最大200万円の奨励金が交付されます。

参照元:狭あい道路拡幅整備に伴う奨励金・助成金について|世田谷区

自治体によってセットバック費用に関する補助金の内容は異なるため、事前に確認してみるとよいでしょう。

セットバックを行う際の3つの注意点

セットバックを行う際の以下の3つです。

- 土地が狭くなる

- セットバック部分は私的に使えない

- 費用が自己負担になる

それぞれ解説していきます。

①土地が狭くなる

セットバックは、敷地の一部を道路にしますので、所有者自身が自由に使えるスペースは狭くなります。

また、物件を売却する際もセットバックした部分は除いて売却するため、売却できる資産が目減りすることになります。

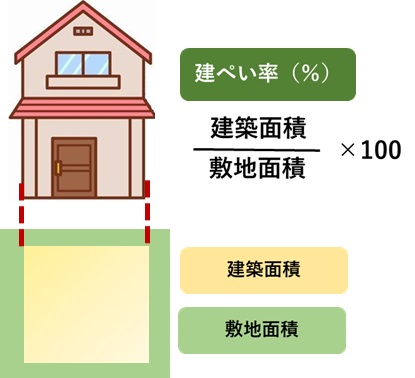

さらに、土地が狭くなったため、将来、建て替えを行う時は、現状の建物と同じ建築面積(建物の一階部分の床面積)の建物は建てられません。

敷地に対して、どれだけの建築面積の建物が建てられるか(建ぺい率)は法律によって決められているためです。

参照元:建築基準法施行令第2条

このことは、売却する際に、売主にも伝えておく必要があります。

なお、建ぺい率については以下の記事で詳しく解説していますので、ご確認ください。

②セットバック部分は私的に使えない

セットバックした土地の所有権は、元々の土地の所有者にありますが、利用権は制限されることになります。

なぜなら、セットバックで後退させた敷地部分は、「道路」という扱いになるためです。

そのため、所有権を持っていたとしても、フェンスや塀、花壇を設置したり、駐車場として私的に活用することはできません。

勝手に塀などを設置すると、通行の邪魔になり、近隣住民とトラブルになる恐れもあります。

また、塀などを設置してしまうと、セットバックして道幅を広げても、緊急車両が入れないこともあります。

緊急車両が入れないと、いざという時、命にかかわることもありますので、決して勝手に塀などを設置してはいけません。

③費用と時間がかかる

セットバック工事の費用は、物件の所有者が負担することが一般的です。

前述したように、セットバック費用は、測量や道路整備など全て含めると100万円近くかかる可能性があります(費用については次章で詳しく解説します)。

自治体の中には、セットバック費用の補助金制度を設けているところもありますが、もし物件所在地の自治体が補助金制度を設けていなければ、全額自腹となってしまいます。

また、セットバック工事は完了までに3ヶ月~半年近くかかります。

これだけ費用と時間をかけても再建築可能にしても、売却できる保証はありません。

再建築不可物件を売却するのなら、費用をかけてセットバックを行うより、専門の買取業者に依頼する方が費用もかからない上に、確実に売却できます。

専門の買取業者は再建築不可物件を活用し、再販・運用するノウハウを豊富に持っているためです。

弊社Albalinkも再建築不可物件の買取に力を入れておりますので、再建築不可物件を費用や時間をかけず、なるべく高額で売却したい方は、ぜひ一度、弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。

>>【セットバックの費用をかけず高額売却!】無料買取査定を依頼する

セットバック工事の5つの流れ

セットバックは一般的に以下のような流れで行われます。

- 現地調査を行う

- 事前協議書の提出する

- 測量後、事前協議を行う

- 建築確認申請を行い、セットバック工事開始する

- 補助金・助成金制度の申請・交付

それぞれ解説していきます。

現地調査を行う

まず所有物件が接道義務を果たしているかどうかを確認します。

具体的には以下の2点を公図を見て判断します。

- 建物の前面道路の幅員が4m以上かどうか

- 上記の道路に敷地が2m以上接しているかどうか

公図とは、日本中の土地の形状、地番、道路などが記載された図面で、法務局で確認することができます。

道路と接道しているように見えても、実は道路と敷地の間に他の土地が挟まっていた、というケースもあります。

そのため、調査対象の不動産の接道を調べるためには、所在地の役所の建築指導を行う部署などで道路に関する図面を閲覧・取得することも必要です。

図面の見方がわからない場合は、役所の職員に聞けば教えてもらえます。

役所に図面を調べに行った際、セットバック費用につかえる自治体の補助金・助成金制度がないかも確認しておきましょう。

事前協議書を提出する

調査の結果、接道義務を果たしておらずセットバックが必要であることが判明したら、事前協議書を役所へ提出します。

これは、自治体の職員に現地調査を依頼するための書類です。

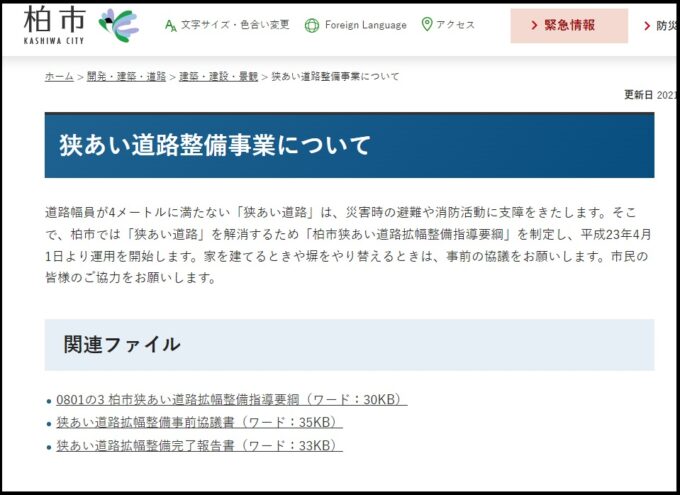

こちらも物件所在地の役所やホームページで案内が記載されていますので、フォーマットや添付資料の内容を確認しましょう。

たとえば物件が千葉県柏市にある場合「柏市 セットバック 事前協議書」とネットで検索すると以下のページが検索ページの先頭に表示され、フォーマットがダウンロードできるようになっています。

引用元:狭あい道路整備事業について|柏市

測量後、事前協議を行う

事前協議書の内容が受理されると、自治体の職員による現地の測量、協議図面の確認などが行われます。

事前協議では、自治体職員による調査内容の確認を行い、セットバック後の道路箇所の管理・整備などについて協議します。

具体的には、セットバック後に新たに道路となった部分の管理を誰が行うか、所有者は誰にするかなどを決めます。

建築確認申請を行い、セットバック工事開始する

事前協議で内容が承認された後は、建築確認申請へと移ります。

建築確認申請とは、建築前に、建築主が指定確認検査機関(国から委託を受けた検査機関など)に対して行う確認申請のことです。

建築確認申請を行い、建築許可が下りなければ建設を開始できません。セットバック工事においても、建築確認申請が必要となります。

建築確認申請には、申請書と前述の協議書の提出が必要となります。

建築確認審査を通過すると確認済証が発行され、セットバック工事の着工が可能となります。

補助金・助成金制度の申請・交付

前述したように、自治体によってはセットバック工事費用に対する補助金や助成金を支給しています。

セットバック工事は、道幅を広くして地域の防犯・防災に寄与するという側面のある公益性の高い工事だからです。

補助金や助成金の申請は基本的に工事が終わったあとに行いますが、自治体によっては工事前に申請が必要な場合もありますので、念のため、着工前に補助金制度の有無と、申請時期を確認しておきましょう。

専門の買取業者に依頼すればセットバック費用不要で売却できる

ここまでセットバックにかかる費用や工事の流れについて解説しました。

前述したとおり、セットバックには100万円程度の費用がかかり、工期も3ヶ月~半年と長い期間を要します。

そのため、セットバックする費用・時間・手間をかけず再建築不可物件を手放したい方は専門の買取業者への売却をおすすめします。

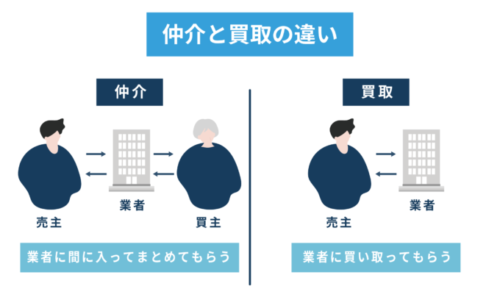

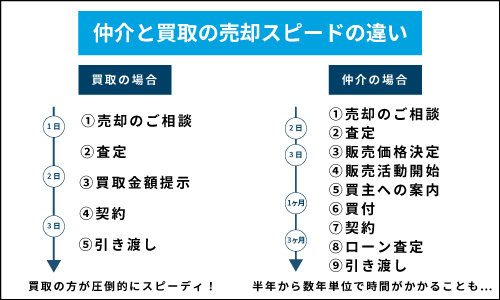

専門の買取業者への売却がおすすめな理由の前に、不動産の売却方法である仲介・買取について解説します。

- 仲介業者

- 売主・買主の間に入り売買契約をサポートする業者。居住用物件を探す買主に対して販促活動を行ってもらえる

- 買取業者

- 売主の不動産を直接買い取る業者。買い取った不動産に付加価値をつけて自社で運用・第三者に再販するため、現況買取してもらえる

上記のとおり、仲介業者のメインターゲットはマイホームを想定して家探しをする買主です。

セットバックがされていない再建築不可物件を仲介でそのまま売り出しても、ニーズが異なるターゲットであるため、買主はなかなか見つかりません。

一方で、買取業者はセットバックをしていない不動産でも現況買取ができます。

なぜなら、買取業者は現況買取した不動産にセットバック等を施し、価値を高めた状態で自社で運用・第三者に再販するからです。

自社で手を加える前提で不動産を買い取るため、売主が費用倒れになるリスクを背負いながらセットバックを行う必要がありません。

仲介・買取の違いについては、以下の記事でも解説しているので併せてお読みください。

再建築不可物件を得意ジャンルとする買取業者に売却するメリットは、「セットバック不要の買取」以外にもあります。

この章では、専門の買取業者にセットバックせず売却する以下3つのメリットを紹介します。

- セットバックしていなくても適正価格で買い取ってくれる

- 平均1ヶ月で売却できる

- 契約不適合責任なしで売却できる

なお、弊社AlbaLink(アルバリンク)は再建築不可物件の買取実績が多い専門の買取業者です。

これまで、セットバックをしていない再建築不可物件も現況買取に対応してきました。

豊富な物件データを元に、精度の高い査定額の提示が可能です。

無料査定・無料相談のみの問い合わせも大歓迎ですので、お気軽にお問い合わせください。

>>【セットバックの費用をかけず高額売却!】無料買取査定を依頼する

セットバックしていなくても適正価格で買い取ってくれる

専門の買取業者に売却するメリットの1つ目は「セットバックしていなくても適正価格で買い取ってくれる」です。

セットバックしていない再建築不可物件を仲介で売却する場合、市場相場よりも大幅に値下げして売り出さなければなりません。

なぜなら、居住用物件を求める買主が再建築不可物件を買い取ったところで、建て替えも大規模な増改築もできないからです。

しかし、専門の買取業者であれば、セットバックしていない不動産でも、潜在的な価値を見出した適正価格で買い取ってもらえます。

専門の買取業者は、買い取った不動産の収益性が最大限発揮できる活用ノウハウを豊富にもつからです。

したがって、将来的な収益の見通しがつく分、買取価格に上乗せした適正価格での買取が実現できるのです。

費用倒れの心配なく、比較的高く買い取ってもらえるのは、専門の買取業者に売却する一番のメリットと言えます。

平均1ヶ月で売却できる

専門の買取業者に売却するメリットの2つ目は「平均1ヶ月で売却できる」です。

仲介での売却は「買主が見つかり次第」であるため、いつ売却できるか見通しがつきません。

一般的には3ヶ月〜6ヶ月程度かかりますが、需要が低い不動産に関しては永遠に売れ残る可能性もあります。

一方で、専門の買取業者は平均1ヶ月で再建築不可物件の売却が可能です。

専門の買取業者が買主となるため、売主・業者の双方が買取価格に納得をすれば、売買は成立するからです。

必要書類が揃っていれば、最短3日で買い取れるケースもあります。

セットバックが必要な不動産をスピーディに現金化して、家計にあてられるのも専門の買取業者に依頼するメリットです。

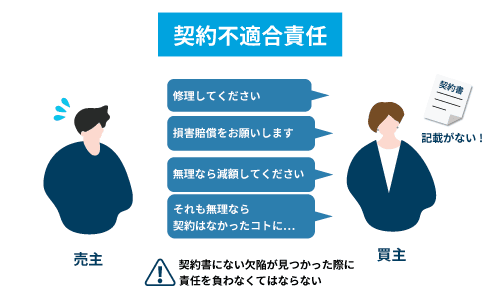

契約不適合責任なしで売却できる

専門の買取業者に売却するメリットの3つ目は「契約不適合責任なしで売却できる」です。

契約不適合責任とは、契約書に記載がない欠陥が売買契約の後に発覚した場合に、売主が課せられる責任です。

仲介を介して売却する場合は消費者保護の観点により、売主に契約不適合責任が課せられます。

そのため、仲介で再建築不可物件を売却した後に雨漏りなどの欠陥が見つかると、一定期間は買主からの損害賠償請求等に応じなければなりません。

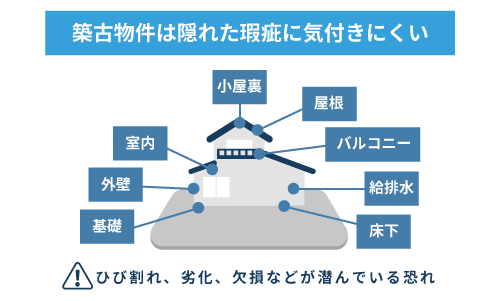

再建築不可物件は法律が施行される1950年・1968年頃には存在していた物件であるため、契約不適合責任を抱えた状態での売却はリスクと言えます。

築古物件は、見た目にわからない箇所に破損・劣化が生じているケースが多く、一般の人が欠陥を把握しきるのは難しいからです。

契約不適合責任なしで売却できるのは、専門に買取業者に依頼する大きなメリットでしょう。

なお、弊社AlbaLink(アルバリンク)は、どのような不動産も契約不適合責任なしで買取します。

「売却後の金銭的なリスクから解放されたい」とお考えのお方は、弊社にご連絡ください。

もちろん、無料査定・無料相談のみの問い合わせも大歓迎です。

>>【契約不適合責任なしで高額売却!】無料で買取査定を依頼する

なお、契約不適合責任については、以下の記事で詳しく解説しています。

弊社Albalinkの再建築不可物件の買取事例

ここまで再建築不可物件を専門の買取業者に売却するメリットについてお伝えしてきました。

そこでこの章では、弊社Albalinkを例にとり、実際の再建築不可物件の買取事例を紹介します。

弊社Albalinkは訳アリ物件専門の買取業者として、セットバックをせずに再建築不可物件を多数買い取ってきました。

たとえば下記は弊社が買い取った千葉県富津市のセットバック未実施の再建築不可物件です。

この物件は前面道路の幅員が2m未満で接道義務を果たしていませんでした。  また、下の写真の「BEFORE」を見てもらえばわかる通り、室内も老朽化が進んでいましたが、弊社はこの物件を600万円で買取り、リフォームを施したのち、提携している不動産投資家へ再販致しました。

また、下の写真の「BEFORE」を見てもらえばわかる通り、室内も老朽化が進んでいましたが、弊社はこの物件を600万円で買取り、リフォームを施したのち、提携している不動産投資家へ再販致しました。  このように弊社は再建築不可物件の再販先や運用方法を豊富に持っているため、セットバックをしていない老朽化が進んだ再建築不可物件であっても買い取ることができます。

このように弊社は再建築不可物件の再販先や運用方法を豊富に持っているため、セットバックをしていない老朽化が進んだ再建築不可物件であっても買い取ることができます。

実際、再建築不可物件をはじめ、弊社に物件の買取依頼をしていただいたお客様からは「売れずに困っていたが買い取ってもらえてホッとした」「もっと早く依頼すれば良かった」といった感謝の言葉を多数いただいております(下記Google口コミ参照)。

また、弊社はお客様からの評価が高いだけでなく、不動産買取業者としては数少ない上場企業でもあり、社会的信用も得ています。

ですから、「再建築不可物件の売却など初めてで不安なことばかり」という方こそ、弊社にご依頼いただければと思っております。

これまで培ったノウハウをフル活用し、あなたの再建築不可物件をセットバック不要で、できる限りスピーディーかつ高値で買い取らせていただきます(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。

>>【セットバックの費用をかけず高額売却!】無料買取査定を依頼する

まとめ

この記事では、セットバックにかかる費用のほか、セットバックの流れや、メリット・デメリットについて解説しました。

費用については、測量や分筆登記、道路整備などで総額100万円近くかかくことが予想されます。

またセットバックを行うと、敷地が狭くなってしまったり、セットバックを行った箇所は自由につかえないなどのデメリットがあります。

ただし、セットバックを行うことで、車の出し入れがしやすくなったり、固定資産税が軽減されるなど、生活の利便性などは向上します。

以上のことから、所有する物件にセットバック後も住み続けるのであれば費用をかけてセットバックを行っても良いでしょう。

ただし、セットバックの目的が「再建築不可物件の売却」であるならば、費用をかけてセットバックを行うより、専門の買取業者へ現状のままで売却してしまうことをお勧めします。

セットバックを行って再建築可能にして売りに出したところで、確実に売却できる保証はないためです。

もし売却できなければ工事費用がまるまる赤字になってしまいます。

一方、専門の買取業者であれば、現状のままでスムーズに買い取ってくれるため、セットバック費用がかからないだけでなく、売却金としてまとまった現金を手にできます。

なぜ専門の買取業者が再建築不可物件を買い取れるかというと、買い取った再建築不可物件を運用・再販する独自のノウハウを持っているためです。

弊社Albalinkも訳アリ物件専門の不動産買取業者として、再建築不可物件の買取には自信を持っております。

フジテレビの「newsイット!」をはじめ、数々のメディアにも訳あり物件専門の買取業者として紹介された実績もあります。

セットバック費用をかけずに、再建築不可物件を手放したいのであれば、ぜひ一度、弊社の無料買取査定をご利用ください。

査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら