私道って何?他の道路と何が違う?

「私道」とは個人の所有する土地に作られている道路です。

当然、誰が通行するかを土地の所有者が制限することもできます。

私道の管理は土地の所有者が行い、通行制限も可能なので「ここは私道です」「関係者以外通行禁止」と標識やポールなどを立てている場合もあります。

私道と対になる言葉として「公道」があります。

これは、国や地方公共団体によって整備された公の道で、誰でも自由に通行することができる道です。

道路の定義は、下記法律で定められています。

| 道路法 | 道路の維持管理に関する法律 |

|---|---|

| 道路交通法 | 道路の交通ルールに関する法律 |

| 不動産登記法 | 道路に対する課税に関する法律 |

| 税法 | 〃 |

| 建築基準法 | 建築の可否に関する法律 |

これらの5つの法律のうち、建築基準法では道路に接する土地での建物の建築や建て替えが可能かどうかが定められています。

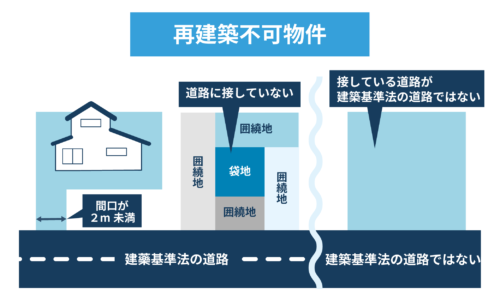

建築基準法に該当しなければ、原則として

法律上の道路に認められず、このような道路に接する土地は建物の建築や建て替えができません。

では、具体的にどのような私道だと再建築不可なのか、その調べ方を次章で解説していきます。

私道に接する土地が再建築不可かどうかの調べ方

私道に接している土地が再建築不可なのかは、下記2つのポイントによって調べられます。

- 建築基準法上の私道に、土地が2m以上接しているか

- 私道の所有者から建て替えの許可を得ているか

法に適合しないことで建て替えできない不動産を再建築不可物件と言い、私道に接している土地なら上記2つのポイントを抑えなければ、再建築はできません。

再建築可能な土地にする方法はありますが、手間も費用も必要となりますし、私道の所有者からの許可が必要であることに変わりはありません。

「私道所有者と交渉したくない」「再建築できないなら物件を手放したい」という方は、専門の買取業者である弊社にお気軽にご連絡ください。

再建築不可物件の売却や活用に関するご相談や査定を完全無料で承っております。

>>【私道に接する再建築不可物件も高額売却】無料で買取査定を依頼する

なお、再建築不可物件を建築可能にする裏技については、以下の記事で詳しく解説しています。

では、再建築できる私道かどうか調べるポイントを、それぞれ見ていきましょう。

建築基準法上の私道に、土地が2m以上接しているか

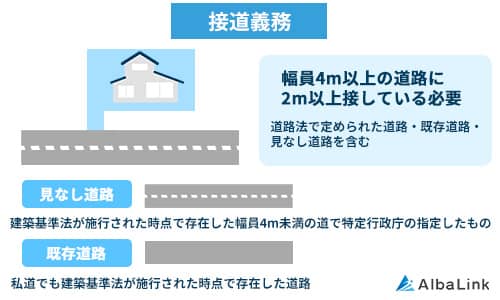

建築基準法上の道路として認められた私道に、接道義務を果たすように接している土地であれば、再建築は可能です。

幅員4m以上の道路に幅2m以上、土地が接していること。

とはいえ、法律上の道路なのかは、私道のある現地では判別できません。

国道や都道府県道であれば道路標識が立っていますが、市区町村道や私道は表示されておらず、その違いを一目で見分けることは不可能です。

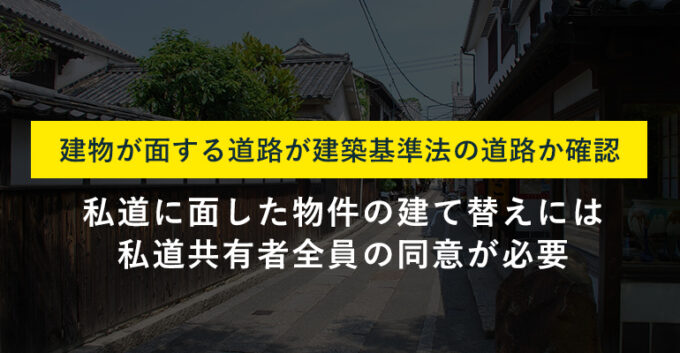

そこで、私道が建築基準法上の道路なのかを、自治体の建築や都市計画を担当している部署で確認する必要があります。

担当部署には担当内の道路地図が存在しており、この地図に記載されている道路が建築基準法上の道路といえます。

建築基準法上で認められる3種類の道路については後ほど解説します。

なお、再建築不可物件かどうかの調べ方については、以下の記事で詳しく解説しています。

私道との接道で再建築可能にする方法は手間と費用がかかる

私道との接道で再建築可能にする方法は手間・費用がかかります。

再建築不可物件を建築可能にするオーソドックスな方法は、以下のようなものだからです。

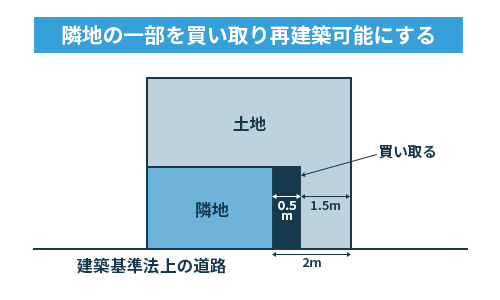

たとえば、隣接地の土地を購入する方法では隣人に打診して隣地の一部を買い取らせてもらいます。

隣地所有者から許可を得られれば私道に接道し、再建築可能となりますが土地の購入資金は必要です。

隣地所有者から許可を得られれば私道に接道し、再建築可能となりますが土地の購入資金は必要です。

購入する土地の面積が小さくても、周辺相場の㎡単価で値段を提示された場合、金銭的な負担は重くなります。

なお、弊社AlbaLink(アルバリンク)は再建築不可物件の取り扱いに強い買取業者です。

再建築不可物件の現況買取にも対応しており、売主様が手間・費用をかけなくても、そのままの状態で売却できます。

無料査定・無料相談は随時行っておりますので、いつでもお気軽にお問い合わせください。

もちろん、相談のみのご連絡も大歓迎です。

>>【私道に接する再建築不可物件も高額売却】無料で買取査定を依頼する

なお、再建築不可物件の救済措置については下記記事で詳しく解説しております。

この章では、建築基準法上の道路として認められる下記3種類の条件を、それぞれ見ていきましょう。

- 第42条1項3号道路(既存道路)

- 第42条1項5号道路(位置指定道路)

- 第42条2項道路(見なし道路)

第42条1項3号道路(既存道路)

第42条1項3号道路(既存道路)とは、幅員4m以上で、建築基準法の施行日(昭和25年11月23日)以前から存在する道路です。

道路法・建築基準法のどちらも影響する市区町村・都道府県・国が認定・管理をしていない道路を指します。

前面道路が既存道路に該当する場合、 敷地の間口が道路に2m以上接していれば、家の建て替えは可能です。

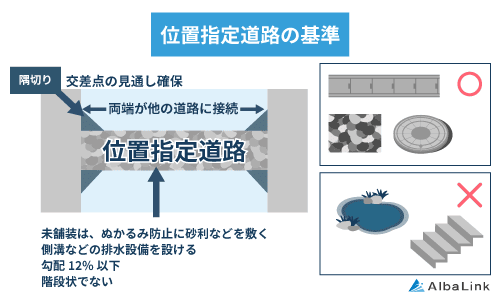

第42条1項5号道路(位置指定道路)

第42条1項5号道路(位置指定道路)とは、幅員4m以上で、一定の条件を満たし、特定行政庁がその位置を指定した道路です。

参照元:建築基準法第42条1項5号

私道が位置指定道路として認められるためにはいくつかの条件があります。それは以下の5点です。

- 道路幅が4.0m以上であること

- 公道への接道部分に両端2m以上の隅切りがあること

- 通り抜けが可能であること、または道路延長が35m以下の行き止まり道路であること

- 道路延長35m以上の場合は行き止まりに転回可能なスペースがあること

- 関係権利者の承諾をもとに申請手続きを行なっていること

位置指定道路の詳細については、下記記事をご覧ください。

第42条2項道路(見なし道路)

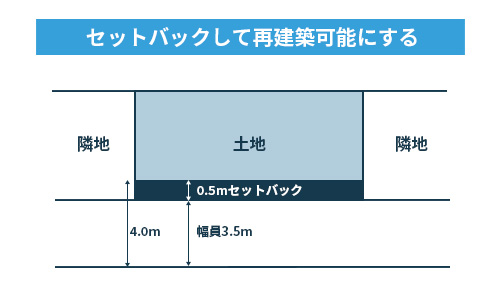

第42条2項道路(見なし道路)は、建築基準法施行時に既に建築物が立ち並んでいた幅員4m未満の道路で、特定行政庁が指定した道路を指します。

道路の中心線から2m下がった箇所を道路の境界とし、敷地・道路を後退させる「セットバック」をして幅員4m以上を確保できれば、建替えが可能です。

参照元:建築基準法第42条2項

接する道路の幅員が4m以上になるように、敷地の位置を道路から離すこと。

これに当てはまる道路は、一般に「42条2項道路」又は単に「2項道路」と呼ばれています。

なお、セットバックの概要については、以下の記事で詳しく解説しています。

私道の所有者から建て替えの許可を得ているか

前述した建築基準法上で再建築が認められる土地であり、自身が私道を所有しているのであれば、再建築は可能です。

しかし、自身が私道を所有していないのであれば、たとえ建築基準法上で再建築が認められる土地であっても、私道所有者から許可をもらえなければ、建物の再建築はできません。

再建築だけでなく、前述したような「位置指定道路」の申請や、私道負担(セットバック)によって再建築できる土地にするにも、土地の所有者の同意が必要です。

私道の多くは単独の土地所有者ではなく、道路と接続している建物の数だけ所有者が存在していることも多くあります。

私道に接する土地の建て替えを検討している方は、法務局にて私道の所有者を特定し、建て替えの同意を得ておきましょう。

登記情報提供サービスからのオンライン申請でも、私道の所有者の確認が可能です。

以降では、下記3つのケース別で、私道に接する土地の建て替えるためにどのような許可が必要か、それぞれ紹介していきます。

- 【前提】私道所有者からの再建築の同意が必須

- 私道が共有なら、共有者からの再建築の同意が必要

- 私道持分を持たないなら、共有者から建て替え許可や持分の購入が必要

なお、再建築をおこなう同意を私道の所有者(共有者)から得たら、建て替え申請時に自治体に提出するため、同意書を作成しておく必要があります。

詳細は私道の建て替えに関する共有者からの「同意書」に必要な記載内容にて後述します。

【前提】私道所有者からの再建築の同意が必須

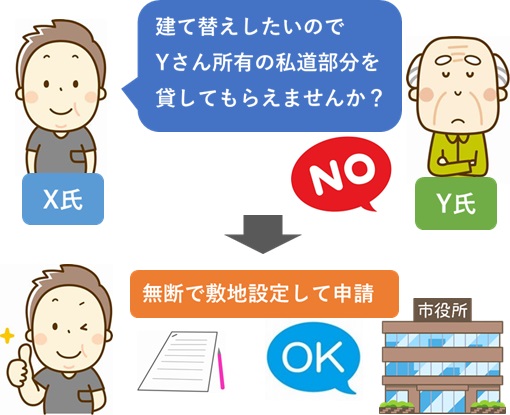

お伝えした通り、私道はあくまで個人の土地なので、建て替えをおこなうときには土地の所有者から許可を得る必要があります。

なお、土地所有者の許可を得られれば、土地と私道の接している幅が2m未満であっても、敷地設定によって再建築できる土地にすることも可能です。

他人の土地を自分の土地として、建築の許可を得る申請(建築確認申請)をおこなうこと。

ただし、土地所有者から敷地設定の同意を得られても、市区町村の条例などで敷地設定が制限されている可能性があります。

敷地設定を検討される方は事前に自治体に確認を取りましょう。

敷地設定の詳細は下記記事にて解説しております。

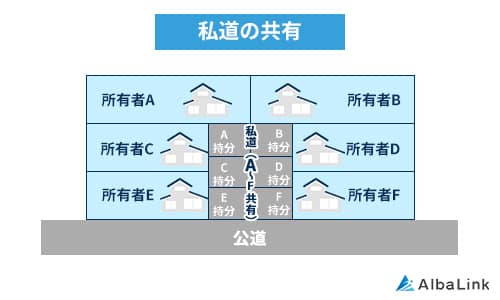

私道が共有なら、共有者からの再建築の許可が必要

私道の多くは単独の土地所有者ではなく、道路と接続している建物の数だけ所有者が存在していることが多くあります。この状態を「共有」と言います。

複数人で不動産の権利を持つこと。

共有者それぞれの持つ割合的な権利を「共有持分」という。

複数人で共有されている私道に接する土地上で、建物の建て替えを行うには、私道共有者からの許可が必要です。

ただし、下記2つのどちらの方法で私道が共有されているのかによって、建物の建て替え許可を私道共有者全員から得る必要があるのか、特定の私道共有者から得るかが決まります。

- 共同所有型

- 分割型

建物の建て替え許可を得るべき私道共有者がどのように変わるのか、それぞれのパターンに分けて見ていきましょう。

なお、共有の私道所有者が知るべき権利については、以下の記事で詳しく解説しています。

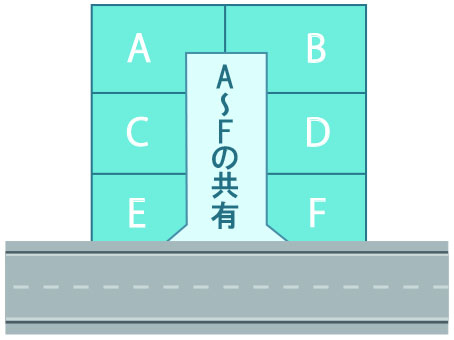

共同所有型

共同所有型は、下図のように、私道に接する土地所有者が私道全体を共有する方法です。

私道共有者はそれぞれの敷地面積に応じた私道の持分を有しています。

共同所有型の私道に接する土地上で建物を建て替えるには、私道の共有者全員からの許可が必要です。

建て替えに反対する共有者が1人でもいれば建物を建て替えられません。

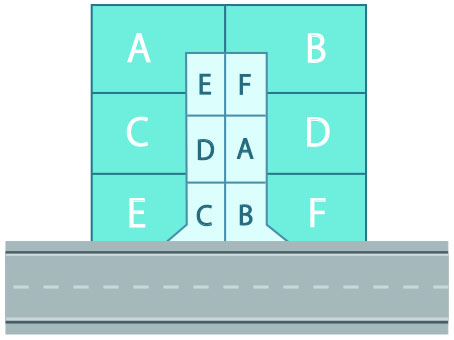

分割型

分割型は、下図のように共有者の人数に応じて私道を分筆(法的に土地を分けて登記すること)する方法です。

分割型の私道に接する土地上で建物を建て替えるには、自身の土地と接する私道や工事の際に車両が通行する私道の共有者から、建物の建て替えの許可を得る必要があります。

たとえば、Aさんが建て替えを検討しているなら、工事車両が通過するであろうC、D、Eの私道共有者から許可を得なければなりません。

私道持分を持たないなら、共有者から持分の購入や建て替え許可が必要

前述したとおり、私道に接する土地上で建て替えをおこなうには、私道所有者からの許可が必須です。

しかし、土地の接する私道が複数人で共有されていて、あなたが私道持分を持っていないなら、まずは私道持分の一部を共有者から購入するのが賢明です。

私道に接している土地の所有者が有する所有権の割合。

というのも、私道に接する物件を購入しても、私道持分を同時に得られるわけではありません。

私道持分を持たない人が私道に接する土地上で建て替えなどの工事をおこなうには、共有者から私道の通行や工事に関する「承諾書」を取得する必要があります。

しかし、持分も持たない人に共有者がわざわざ建て替え許可を与えてくれることはほとんど無いので、まずは私道持分を共有者から買い取り、共有者の一員となりましょう。

私道共有者になれれば、他の私道共有者と持ちつ持たれつの関係となり、同意を得やすくなるからです。

とはいえ、そもそも私道持分を共有者から買い取ることも難しく、共有者から承諾書を得るにも承諾料がかかります。

私道の共有者からすれば、私道持分を持たない人は赤の他人ですから、持分を与えるメリットも、持分を与えないデメリットも無いからです。

私道持分の無い土地に関しては、下記記事で詳細を解説しております。

費用を支払って再建築にしてまで物件を所有し続けたくはない方は、後述する私道に面している再建築不可物件を売却するなら専門の買取業者へをご参照ください。

専門の買取業者であれば、再建築不可物件をそのまま確実に買い取れます。

弊社でも再建築不可物件を積極的に買い取っていますので、ぜひご連絡ください。

>>【私道に接する再建築不可物件も高額売却】無料で買取査定を依頼する

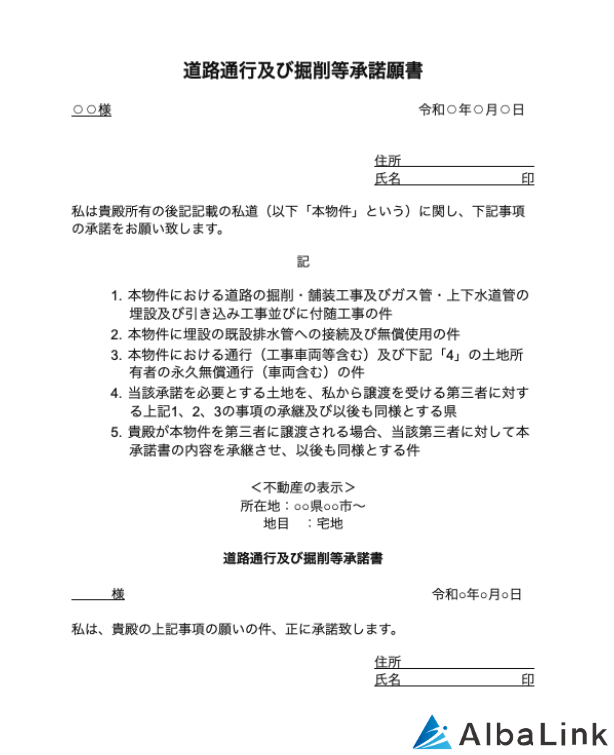

私道の建て替えに関する共有者からの「同意書」に必要な記載内容

私道に面している再建築不可物件が建て替え許可を自治体から得るためには、下記のいずれかの認定が必要です。

- 位置指定道路に指定される

- 42号2項道路として認められる

ただし、お伝えした通り、複数人で共有している私道だと、どちらの認定を申請するにも共有者全員からの同意と、それを記した書面(同意書)が必要です。

下記4つの内容が記されていれば、同意書として認められ、自治体へ認定の申請が可能になります。

- 同意する事項のタイトル

- 日付

- 同意内容と、内容に同意する旨

- 署名と捺印

同意書の名称は、位置指定道路の認定を申請するなら「私道の通行・掘削同意書」、42号2項道路の認定を申請するなら「私道負担同意書」となります。

たとえば、掘削同意書の場合は以下のような内容を記載します。

なお、共有者とのトラブルを避けるためにも、同意書の作成は不動産会社や行政書士などに依頼して行うのが安心です。

私道を位置指定道路にする場合も、42号2項道路にする場合も、基本的な流れは下記の通りです。

具体的な流れや申請書類等の書式は、各自治体のホームページでご確認ください。

- 自治体へ事前相談

- 自治体職員による現場調査

- 図面作成

- 申請書作成

- 関係権利者の同意承諾(前述した同意書にあたります)

- 申請

- 工事

- 完了検査

- 位置指定または2項道路認可

自治体への相談開始から図面作成、申請や完了検査に到るまでは、半年以上の期間を要します。

再建築不可物件の活用を考えている方は十分に時間の余裕を持っておくようにしましょう。

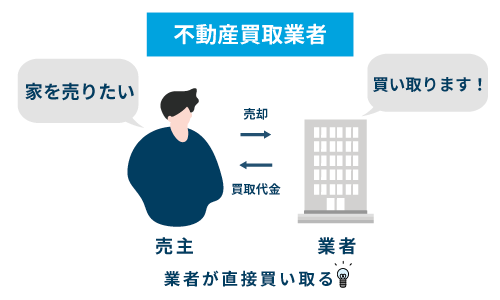

時間や費用をかけて再建築できるようにするより物件を手放したい方は、再建築不可物件を専門とする不動産買取業者にそのまま直接売却するのがおすすめです。

弊社AlbaLink(アルバリンク)は再建築不可物件を専門として積極的に買い取っています。

売却を前提としないご相談も無料で承っておりますので、気兼ねなくお問い合わせください。

>>【私道に接する再建築不可物件も高額売却】無料で買取査定を依頼する

私道に面している再建築不可物件を売却するなら専門の買取業者へ

私道に面している再建築不可物件を売却するなら、一般の個人ではなく、再建築不可物件専門の買取業者に売却依頼することを強くオススメします。

建て替えできない家を「終の棲家(ついのすみか)」にしたいと思う一般の個人は、まず現れないからです。

ゆえに建て替えられない物件は買い手が付きにくく、いくら価格を下げても一生売れ残ってしまうことすら珍しくはありません。

その点、専門の買取業者なら、再建築不可物件であっても「建て替えできない」という大きなマイナスポイントを克服したうえで、利益を生み出す商品として活用できます。

たとえば、売主から再建築不可物件を現状のまま買い取った専門の買取業者は、リフォームを施した後、投資家に賃貸物件として売却します。

生涯住む訳ではない賃貸物件としてなら、再建築不可物件の持つ「建て替えできない」というマイナスポイントも、さほど問題になりません。

投資家にしても、投資金額に見合う家賃収入を得ることができれば、それでいいのです。

したがって、私道に面している再建築不可物件を売却するなら、一般の個人ではなく、専門の買取業者に売却を依頼しましょう。

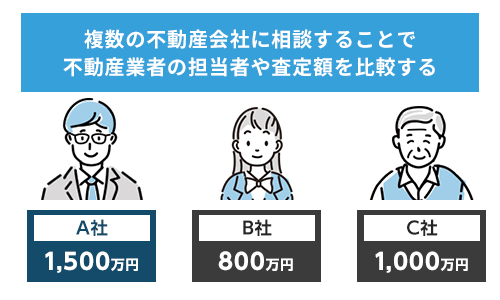

より物件を高く買い取ってくれる専門の買取業者を見つけるには、複数者に査定を依頼し、価格やその根拠を確かめることが重要です。

弊社AlbaLink(アルバリンク)でも、再建築不可物件の売却に関するご相談や査定を無料で承っております。

私道に面した再建築不可物件をはじめ、数多くの訳あり不動産を買い取っており、市場で売れにくい不動産を買取・再生する買取業者として、フジテレビ「イット」でも紹介された実績がございます。

担当者がこれまで蓄積してきた活用ノウハウを活かし、適正な査定価格をご提示いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

>>【私道に接する再建築不可物件も高額売却】無料で買取査定を依頼する

まとめ

今回は、私道の定義や、再建築不可物件の該当有無の確認方法などについて紹介しました。この記事の要点は、以下のとおりです。

- 個人の所有する土地に作られている道路を「私道」と呼ぶ

- 私道が建築基準法上の道路に該当し、なおかつ自分の土地と2m以上接している場合は、再建築可能(そうでない場合は、再建築不可)

- 私道を建築基準法上の道路にするには、位置指定道路の認定、もしくは42号2項道路(みなし道路)として認められる必要がある

もし、私道に面している再建築不可物件を手放したいなら、専門の買取業者に売却依頼することを強くオススメします。

ちなみに、当サイトを運営している「株式会社AlbaLink(アルバリンク)」は、再建築不可物件に強い専門の買取業者です。

不動産業歴11年の買い取り経験を活かして、アナタの再建築不可物件を少しでも高く買い取らせていただく方法を、あらゆる角度から模索いたします。

もちろん、売却前提でない相談も大歓迎ですので、お気軽にお問い合わせください。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら