再建築不可物件でありがちなトラブル9選

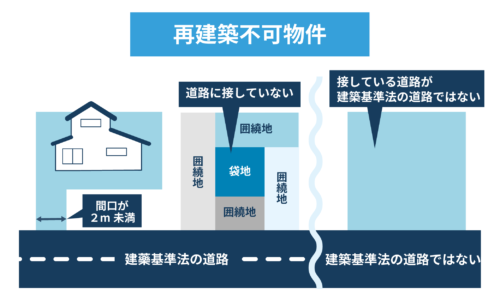

再建築不可物件とは、今ある建物を壊すと新しく建設ができない不動産を指します。

再建築不可になる理由はいくつかありますが、多くは「接道義務」を果たしていないケースです。

接道義務とは「幅員4m以上の道路に、建物の敷地が2m以上接していなければならない」という建築基準法による規定です。

このように接道義務が設けられている背景には、災害が起きた時に消防車や救急車などの緊急車両がスムーズに出入りして救助活動を行えるようにする目的があります。

建築基準法はこれまで起きた多くの災害を教訓にして法改正を繰り返しており、その過程で現行の法律に適合しなくなって誕生したのが再建築不可物件です。

このように法に適合しない再建築不可物件には、以下9つのトラブルがあります。

- 建て替えできない

- リフォーム費用が高くなる

- 老朽化により倒壊すると近隣住民に損害賠償を請求される

- 更地になると固定資産税が高くなる

- 隣地との境界の認識が違って揉める

- ブロックや植栽などの越境で揉める

- 前面道路が私道なら水道管の工事に全所有者の許可が必要

- 囲繞地通行権の内容で揉める

- 売却しにくくなる

それぞれ順番に解説します。

建て替えできない

再建築不可物件の代表的なトラブルは、建て替えができない点です。

前述したように、再建築不可物件は接道義務の要件を満たしていないため、建て替えの許可がおりません。

そのため、今建っている家屋を壊すと、もう住居として活用はできなくなります。

また、建物が壊れた原因が自然災害であっても同様に建て替えは行えません。

全世界で起きているマグニチュード6以上の地震のうち、18.5%は国内で発生しているほど、日本は地震が多い国です。

参照元:一般社団法人国土技術研究センター|国土を知る / 意外と知らない日本の国土

再建築不可物件は築年数が古く、家屋が脆くなっているケースは珍しくないため、自然災害をきっかけに倒壊する可能性は高いと言えます。

「いつか住むかもしれない」と所有していても、住む頃には住居としての機能を失っている可能性があります。

リフォーム費用が高くなる

再建築不可物件は建て替えはできませんが、建築基準法第6条によって分類された4号建築物に該当していればリフォームが可能です。

4号建築物は、木造2階建て以下・床面積500㎡以下などの要件を満たした建物を指し、ほとんどの再建築不可物件はこれに該当します。

ただし、再建築不可物件はリフォームは許されているものの、費用は通常の物件よりも高額です。

再建築不可物件は接道義務を果たしていないように、道路幅も敷地の間口も狭く、重機などの侵入が難しいからです。

建築の重機が入れなければ、資材の搬入など機械で行う範囲が職人の手作業になります。

当然ですが、手作業の箇所が増えれば、人件費も作業負担も増えるため、建築費用は高くなります。

通常の家だと300万円で済んでいたようなリフォームも、再建築不可物件だと1,000万円を超えるケースも珍しくありません。

再建築不可物件のリフォームについては、以下の記事で詳しく解説しています。

再建築不可物件を所有し続けるには、リフォームをしないまま朽ちるのを待つか、高額なリフォーム費用をかけて現状維持するか、どちらかを選択する必要があります。

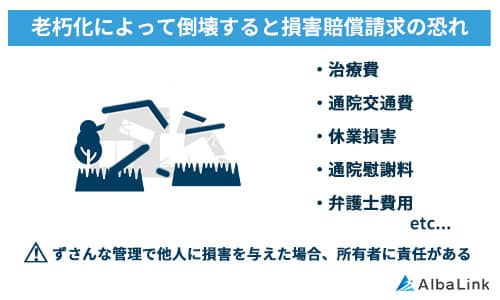

老朽化により倒壊すると近隣住民に損害賠償を請求される

再建築不可物件のトラブルとして、倒壊による損害賠償請求も挙げられます。

所有物の保存に問題があって他人に損害を与えた場合、責任は所有者にあると民法第717条第1項で定められているからです。

(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

第七百十七条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

つまり、不適切な管理のせいで発生した損害は所有者が賠償すべきという内容です。

実際に、温泉浴場にあるエレベーターの開閉に不具合があり、胸部を負傷した男性が損害賠償を請求して認められた事例があります。

参照元:不動産適正取引推進機構|東京地判平成18年9月26日

こちらの事例では、通院慰謝料・休業損害・弁護士費用など、あわせて約90万円の支払いが科せられています。

再建築不可物件を所有し続けると、やがて突拍子もなく倒壊して、他人にケガをさせて損害賠償を請求される恐れがあるので要注意です。

再建築不可物件を所有する場合、費用が高くても家屋のリフォームなどメンテナンスを行う必要があります。

再建築不可物件が倒壊するリスクについては、以下の記事で詳しく解説しています。

更地になると固定資産税が高くなる

前述したように、老朽化している再建築不可物件は、やがて倒壊して人的被害を与えるリスクがあります。

しかし、それらを避けようと再建築不可物件を解体して更地にすると固定資産税が高くなるので注意が必要です。

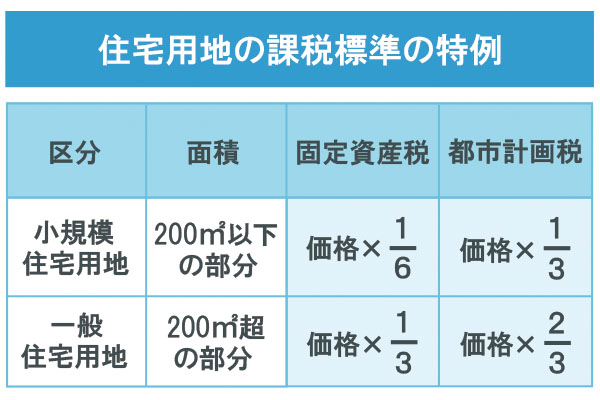

再建築不可物件を含め、宅地が建っている土地には「住宅用地の特例」という税の優遇制度が適用されていますが、更地ではそれが適用外になるからです。

たとえば、土地の固定資産税評価額が2,000万円の場合、特例が適用されると以下の計算式となります。

固定資産税 = 固定資産税評価額 × 1.4%であるため、

2,000万 × 1/6 × 1.4% = 4万6,666円

このように、住宅用地の特例ありの土地の固定資産税は4万6,666円です。

一方で、特例がない場合は以下の金額となります。

2,000万 × 1.4% = 28万円

更地にすると土地の固定資産税が23万3,334円と、6倍ほど高くなることがわかります。

再建築不可物件の倒壊リスクを避けようと更地にすると、翌年以降の税負担が重くなり、所有し続けるのが苦しくなります。

再建築不可物件を更地にするデメリットは以下の記事で詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。

隣地との境界の認識が違って揉める

再建築不可物件を所有していると、隣地との境界の認識が違って揉める可能性があります。

築年数の古い再建築不可物件は相続で取得されるケースが多く、親族から聞いていた境界線が実際の境界線とズレている場合があるからです。

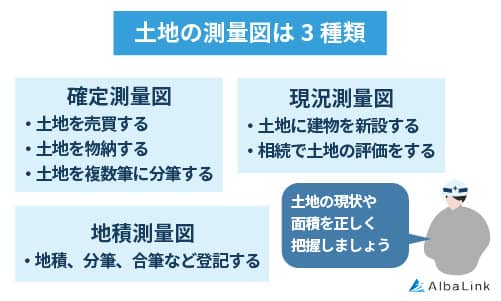

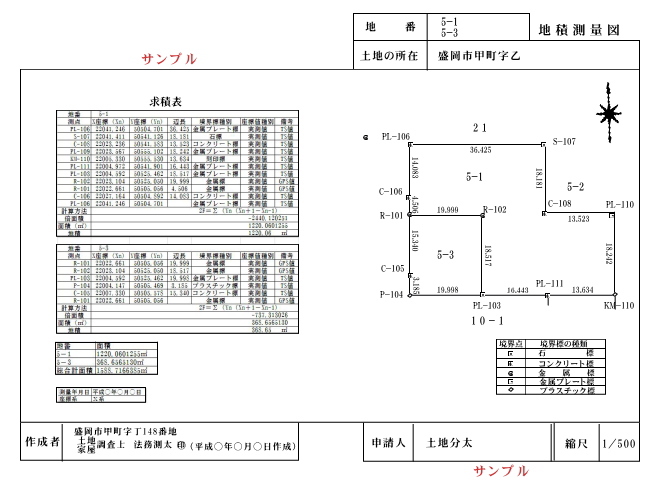

隣家とのトラブルを起こさないためには、早急に「地積測量図」を確認する必要があります。

地積測量図とは、敷地面積や隣地境界線などが記載された図面です。

地積測量図は、土地登記簿に登録された公的な図面であるため、法務局で取得できます。

ただし、地積測量図は古いものだと測量の精度が現在とは違い、誤差が生じているケースもあり、その場合は土地家屋調査士に依頼して測量してもらう必要があります。

測量にはいくつか種類がありますが、もっとも正確なのは、不動産売買にも活用される「確定測量」です。

確定測量の費用相場は35万〜70万円と高めですが、隣地の土地所有者との境界に対する認識に相違があった場合には有効な手段です。

ただし、確定測量の費用をどちらがどの程度負担するかで、さらに揉める可能性がある点は留意しましょう。

ブロックや植栽などの越境で揉める

ブロックや植栽などの越境で、隣家とのトラブルに発展するケースもあります。

再建築不可物件の場合、隣地境界線を可視化するために、ブロック塀や植栽で境界を分けている場合があります。

とくに、ブロック塀は所有権が曖昧だと、地震などの災害で倒壊した際の修理や被害に対して、復旧を巡ったトラブルに発展するケースがあるのです。

ブロック塀の耐久年数はおおむね30年程度であるため、築年数の古い再建築不可物件では起こりやすいトラブルと言えるでしょう。

また、隣地まで越境した植栽もトラブルになりやすい要因です。

隣地に侵入しているのに加えて、植栽の落ち葉や折れた枝などが敷地に散乱して、清掃などが余分に必要になるからです。

隣地に越境した植栽は、枝と根によって扱いが異なり、根の部分であれば所有者ではなくても切り取れると、民法第233条に規定されています。

しかし、枝部分は所有者に切り取るよう請求はできますが、根のように勝手には切り取れません。

つまり、所有者自身が落ち葉などが隣家に侵入しないよう、定期的に手入れし続ける必要があります。

所有する再建築不可物件にブロック・植栽がある場合、長期的に管理を放置するとトラブルに発展するため、注意が必要です。

前面道路が私道なら水道管の工事に全所有者の許可が必要

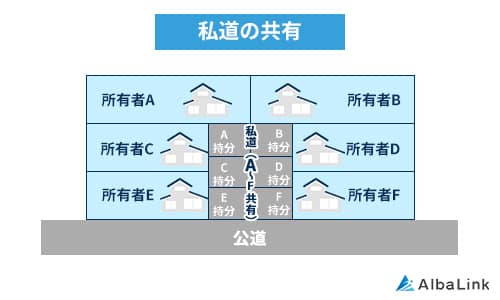

再建築不可物件の前面道路が私道で、なおかつ共有名義だった場合、水道工事には全所有者の許可をもらう必要があります。

通常、公道であれば、インフラ整備や修繕は管理者である自治体が行います。

しかし、私道が共有名義であれば共有者が管理者となるため、工事を行う際には共有者全員の許可が必要です。

その際、水道管の修繕に関して議論や取り決めが行われていない場合、誰がどのように費用負担するかでトラブルに発展するケースがあります。

所有する再建築不可物件が、水道管の本管が老朽化していたり、漏水で水道代が高額になっていたりしても、簡単に水道管の修理ができない点は留意しましょう。

共有私道については以下の記事で詳しく解説しています。

囲繞地通行権の内容で揉める

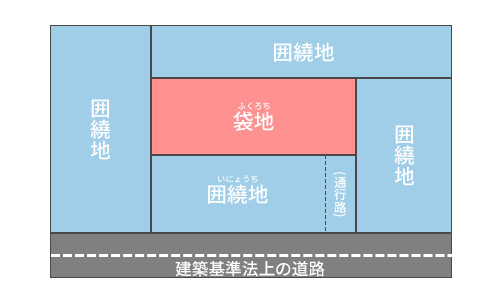

他の土地に囲まれて公道に通じていない土地を「袋地」と呼び、袋地の周辺を囲っている土地を「囲繞地」と呼びます。

袋地の所有者は公道に出られず、囲繞地を通行させてもらわなければ日常生活に支障をきたすため、民法第210条でも「囲繞地は通行できる」とされています。

ただし、法律では通行を認められているものの、公道に移動する権利である「囲繞地通行権」の内容で揉めるケースは多いです。

たとえば、囲繞地の通行料です。

民法第212条では袋地の所有者は、通行する囲繞地の所有者へ通行料について以下のように明記されています。

第二百十二条 第二百十条の規定による通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない。ただし、通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、一年ごとにその償金を支払うことができる。

上記は、囲繞地の所有者に少なくとも損害を与えているから、通行料を年払しないといけないという内容です。

民法では通行料の算出方法に規定がなく、「近隣にある囲繞地通行権の通行料の相場」「近隣の駐車場の相場」を参考にして金額設定をします。

袋地の再建築不可物件は、この金額設定で揉めやすいのです。

袋地と囲繞地の所有者同士で通行料について不服がある場合は、不動産鑑定士に土地の鑑定を依頼して査定額から金額設定をする必要があります。

不動産鑑定士に土地の鑑定を依頼する費用相場は、約30万円です。

この費用についても、どちらが負担するかでトラブルに発展しやすい傾向にあります。

囲繞地通行権については、以下の記事で詳しく解説しています。

売却しにくくなる

これまで挙げてきたように、さまざまなトラブルを招きやすい再建築不可物件は購入希望者が見つからず、売却に難航する傾向にあります。

不動産市場の大半を占めるのは、終の住処を求めて家探しをする買主であるからです。

いつ倒壊するかわからず、隣家とのトラブルも起こりやすい再建築不可物件を買いたがる人はいません。

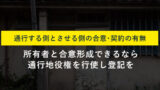

また、再建築不可物件は住宅ローンが組みにくいのも、売却しにくくなる1つの要因でしょう。

住宅購入時は、購入する不動産を担保に設定して住宅ローンを組むのが一般的です。

担保とは、なんらかの事情で利用者がローン返済できなくなった際に、金融機関が担保を売却して融資額を補う制度を指します。

しかし、再建築不可物件は活用方法の制限があることから総じて担保評価が低く、融資額を補えない可能性が高いです。

買主がローンを組めない場合は現金一括払い一択になるため、再建築不可物件を売り出したとしても資金力があるごく一部の人しか購入できず、売れ残りやすくなります。

しかし、詳しくは後述しますが、専門の買取業者であれば、再建築不可物件を買い取れます。

不動産を買い取って再販する業者であるため、資金力があるのに加えて、再建築不可物件の活用ノウハウが豊富なため、強気な金額で買取可能です。

弊社AlbaLink(アルバリンク)も、再建築不可物件の取り扱いに強い買取業者です。

売主様の再建築不可物件をできる限り、高く買い取れるよう全力で対応します。無料査定はいつでも行っておりますので、いつでもご連絡ください。

>>【売れない再建築不可物件も高額売却!】無料の買取査定を依頼する

再建築不可物件を建築可能にしてトラブル回避も可能だが実現は難しい

ここまで、再建築不可物件の持つ特殊性によって、所有や売却におけるトラブルが生じやすいと解説しました。

実は、再建築不可物件を建築可能にしてトラブルを回避する方法もあります。

再建築不可物件を建築可能にする方法は以下の6つです。

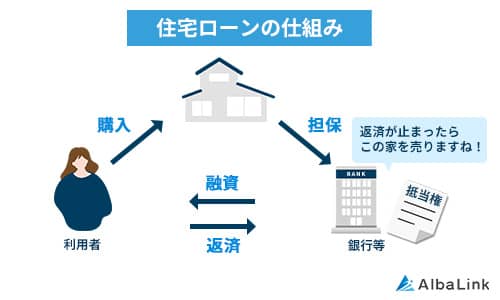

- 隣地の一部を買い取らせてもらう

- 旗竿地であれば、隣地と等価交換する

- 建築確認時のみ隣地を借りる

- 敷地を前面道路から後退させる

- 但し書き申請をする

- 位置指定道路の申請をする

たとえば、間口が2mないことで再建築不可物件になっている物件を例に挙げます。隣家に交渉して、隣地の一部、もしくは全部を買い取らせてもらうよう交渉します。

隣地を買い取ることで道路に2m以上接すれば再建築可能になるので、これまで挙げてきた再建築不可物件がもつ特有のトラブルは回避しやすくなります。

ただし、隣地の方が売却したいと考えているタイミングでなければ、交渉が不成立となり実現できません。

また、再建築不可物件の築年数などの諸条件によっては建築可能であっても住宅ローンが通らない可能性があるので、自身の資金力が必要になります。

再建築不可物件のトラブルからは回避できますが、建築可能にする方法からも新たにトラブルが生じる点は念頭に置いておきましょう。

その他、再建築不可物件を再建築可能にする6つの方法については以下の記事で詳細を解説しています。

再建築不可物件を建築可能にする方法は、関係が良好で、なおかつタイミングが合うなど諸条件が揃えば実行できます。

ただし、基本的には、再建築可能にする方法は建て替え可能にするには費用も時間もかかり、手続きも煩雑なので実現は難しいと言えるでしょう。

再建築不可物件を活用してトラブル回避する方法もオススメできない

再建築不可物件を活用して、これまで挙げたトラブルを回避する方法もあります。

再建築不可物件には、以下の8つの活用方法があります。

- 賃貸住宅として活用する

- トランクルームとして活用する

- 太陽光発電用地にする

- ドッグランとして運用する

- 貸し用地として運用する

- 自動販売機などを設置する

- トレーラーハウスを設置する

- 駐車場、または駐輪場として活用する

上記のように、再建築不可物件を現行と違う形にすれば、収益化も目指せます。

ただし、これらの活用方法は事業を行うということなので、集客力や専門的知識、収支シミュレーションなど、経営能力が求められます。

再建築不可物件を違う形で活用しても、運用が軌道に乗らなければ初期費用が回収できず、大赤字を抱えることになるので注意が必要です。

事業運営に興味がある場合は適していますが、そうでなければ再建築不可物件を活用する方法はおすすめできません。

再建築不可物件の12の活用方法については、以下の記事で詳しく解説しているので、興味がある方はお読みください。

再建築不可物件を建築可能にする・活用する方法のどちらも適さない方は、次章で解説する「売却」をおすすめします。

トラブルの懸念がある再建築不可物件は売却するのが最適!

再建築不可物件は、いま問題が起きていなくても、将来的にトラブルに発展する要素を多くはらんでいます。

後々トラブルが起きて、金銭的・精神的な負担を背負いたくない方は、再建築不可物件の売却を検討しましょう。

再建築不可物件のトラブルを回避しようと建築可能にしたり、活用したりすると、隣家からのクレームや赤字リスクなどが伴い、違うトラブルを招く恐れがあります。

しかし、再建築不可物件の売却であれば、購入希望者が見つかれば、懸念しているトラブルから簡単に解放されます。

また、買主が見つかり売買が成立すれば、活用していなかった再建築不可物件で現金化もできるので、家計にプラスになるのもメリットです。

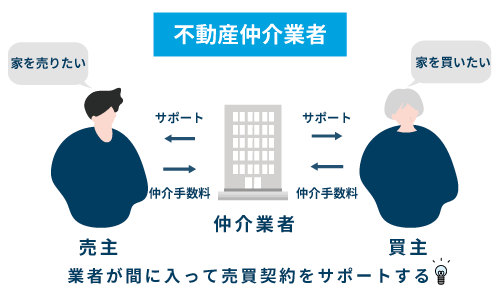

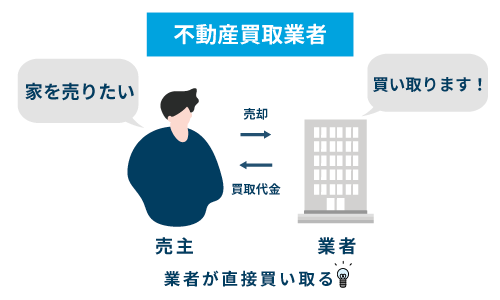

不動産の売却方法には仲介・買取の2種類があり、どちらへの売却の相談が適しているかは再建築不可物件の特徴によって異なります。

仲介・買取の大まかな違いは以下のとおりです。

- 仲介業者

- 売主・買主の間に入り、売買をサポートする業者。成約が決まった時に受け取れる仲介手数料を目的にしている

- 買取業者

- 売主から直接不動産を買い取る業者。購入した不動産にリフォームなどの手を加えて、再販した時の売却益を目的にしている

仲介・買取の違いについての詳細は以下の記事で解説しているので、ぜひお読みください。

あなたの所有する再建築不可物件が、仲介・買取のどちらへの売却が適しているか詳しく見ていきましょう。

築浅で立地が良いなら仲介業者へ売却を依頼する

再建築不可物件の築年数が浅く、立地が良いのであれば、仲介業者へ売却を依頼しましょう。

仲介業者は、不動産市場でもっとも多い「マイホームを求めて家探しをする人」に向けて、販促活動を行います。

築年数が浅く、立地が良い物件は購入希望者が多いため、再建築不可物件を高値で売りやすくなります。

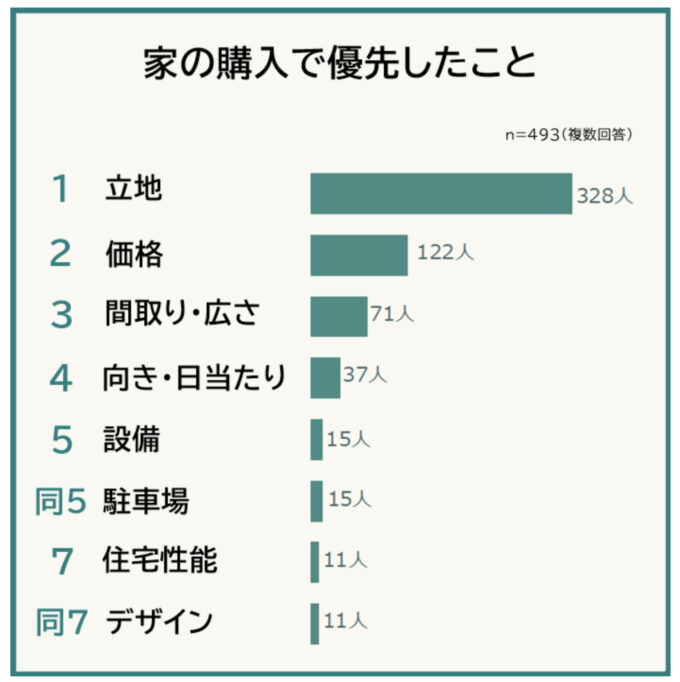

とくに、立地の良さは買主の購入の判断に大きく影響する重要な要素です。

実際に、弊社が行った「マイホームを選ぶ時に優先した条件」に関するアンケート調査では、以下のような結果となりました。

このように、マイホームを購入する際に立地が重視されていることがわかります。

再建築不可物件が築古であっても、立地への需要が強いので「建築可能にする手間や費用をかけてでも買いたい」という購入希望者は多いでしょう。

しかし、再建築不可物件が築古で立地が悪い場合、仲介業者に依頼しても一生売れ残ります。

仲介業者はあくまで買主探しをサポートする業者であるため、そもそも購入希望者から問い合わせがなければ、永遠に売却は決まらないからです。

売却期間が長引くと、その間に再建築不可物件に、これまで挙げてきたようなトラブルが発生する恐れがあります。

仲介業者への売却の依頼は、高値で売れる可能性がある反面、売れ残りリスクがある点は念頭に置いておきましょう。

築古で立地が悪いなら専門の買取業者へ売却する

再建築不可物件の築年数が古く、立地が悪い場合は、再建築不可物件専門の買取業者へ売却しましょう。

専門の買取業者は、買い取った物件への活用ノウハウが豊富なため、市場で人気のない再建築不可物件でも問題なく買い取れるからです。

また、専門の買取業者が直接の買主となり、売主が売却額に合意すれば確実に売却できるので、仲介業者のように売れ残りを心配する必要がありません。

所有しているとトラブルが多発しやすい再建築不可物件を、スピーディーかつ確実に売却できるのは専門の買取業者に依頼する最大のメリットと言えます。

「再建築不可物件を抱えるストレスからいち早く解放されたい」という方は、専門の買取業者への売却が最適です。

なお、弊社AlbaLink(アルバリンク)は、再建築不可物件に強い専門の買取業者です。

再建築不可物件をはじめとした訳あり不動産を数多く買い取ってきた弊社であれば、スピーディー&高額買取に対応できます。

実際に、フジテレビ「newsイット!」で、一般の不動産会社では買取が難しい訳あり物件を再生する買取業者として特集されています。

年間600件以上の買取実績(※2023年1月~10月の実績)を元に、あなたの再建築不可物件をできる限り高額で買い取れるよう全力で対応することをお約束します。

無料査定は随時行っておりますので、いつでも気軽にお問い合わせください。もちろん、査定・相談のみのご連絡も大歓迎です。

>>【立地が悪い再建築不可物件も高額売却】無料で買取査定を依頼する

まとめ

再建築不可物件を所有していると、今後起こり得るトラブルは多いです。

築50年を過ぎているケースが多い再建築不可物件は、いつ倒壊などを起こして人に危害を加えたり、損害賠償など多額の請求をされたりするかわからないからです。

「維持費が安いから」といった理由で、活用予定もなく所有し続けるのはリスクでしかないでしょう。

もし、「再建築不可物件を処分して諸々のトラブルから一刻も早く解放されたい」とお考えでしたら、専門の買取業者への売却を検討しましょう。

専門の買取業者は直接の買主であるため、双方が売却額などに合意すれば、スピーディーに売却できるので、トラブルが起きて取り返しがつかなくなる事態を未然に防げます。

なお、弊社AlbaLink(アルバリンク)は再建築不可物件の取り扱いに強い買取業者です。

再建築不可物件を得意とする弊社なら、市場で安価に取引されやすい再建築不可物件もスピーディー&高額買取が可能です。

無料査定のみの問い合わせも大歓迎ですので、いつでもお気軽にお問い合わせください。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら