未接道の土地は再建築不可

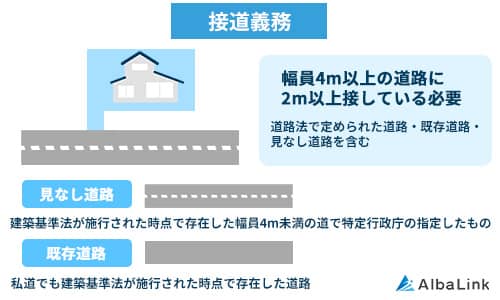

未接道の土地とは、建築基準法第43条で定められている接道義務を満たしておらず、建て替えができない土地を指します。

幅員4m以上の道路に2m以上敷地が面していない土地は接道義務違反となり、原則として解体しての再建築や、大規模な増改築・リフォームなどの許可がおりません。

こうした、接道義務がクリアされていない土地を「未接道の土地」や「無道路地」と呼び、いわゆる「再建築不可物件」に分類されます。

接道義務は、住宅地での日常の通行や、災害などの非常時に避難経路を確保する・緊急車両の出入りをスムーズにするといった目的で義務付けられています。

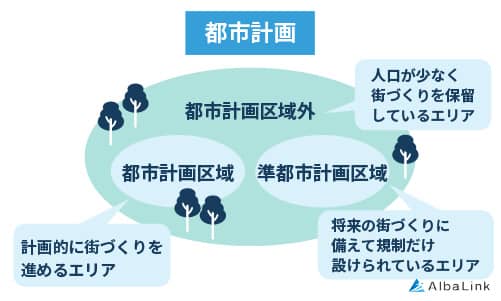

各都道府県が指定した「都市計画区域」または「準都市計画区域」の土地に建物を建てる場合は敷地に道路が接していることが必須条件になります。

再建築不可物件の概要については、以下の記事でわかりやすく解説しています。

未接道と判断される条件

建築基準法の規定を果たしていない「未接道」には、さまざまな種類があります。

未接道と判断される条件は、以下の4つです。

- 土地が道路に面していない

- 道路と接している敷地の間口が2m未満

- 旗竿地で間口は2m以上だが通路部分に2m未満の場所がある

- 土地に接する道路の幅員が4m未満

具体的にどのような場合に未接道とみなされるのか、多く見受けられる事例を説明していきましょう。

なお、接道義務の概要については、以下の記事で詳しく解説しています。

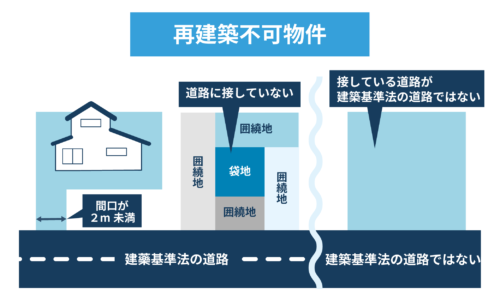

土地が道路に面していない

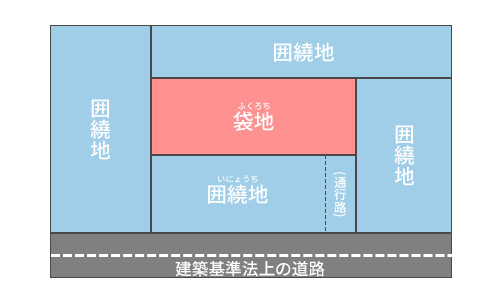

敷地に接する道路が全くない「袋地(ふくろち)」は、代表的な未接道の土地といえるでしょう。

(下図参照)

袋地は土地の周囲をぐるりと隣家に囲まれ、隣家の敷地や狭い私道を使わなければ出入りができない形状の土地で、袋地を取り囲んでいる隣地は「囲繞地(いにょうち)」と呼ばれます。

袋地は建築ができない土地ですが、どうしても新築や建て替えをしたい場合は、隣地の一部を売却してもらって敷地を道路につなげるといった方法が考えられます。

袋地の売却法・活用法6選については、以下の記事で詳しく解説しています。

道路と接している敷地の間口が2m未満

建築基準法では、建物を建築する土地は、「道路に2m以上接道していなければならない」と、定められています。

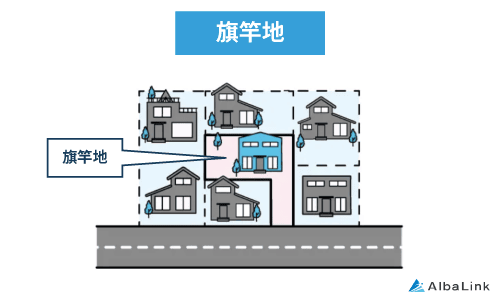

わかりやすい例でいえば、旗竿地(敷地延長)で通路部分の幅が狭く、間口が1.8mしかない・・といった土地は未接道地になるということです。

(下図参照)

近年の住宅分譲地は、旗竿地の通路幅を2m以上確保した区画割りになっていますが、昭和40年前後につくられた古い住宅分譲地には、通路部分が2mに満たない旗竿地も少なくないのです。

古い時代の旗竿地を購入するときには、接道義務が果たされているか確認することが必要です。

旗竿地が売れない6つの理由については、以下の記事でも詳しく解説しています。

旗竿地で間口は2m以上だが通路部分に2m未満の場所がある

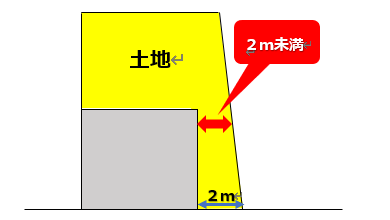

旗竿地でもう一つ注意が必要な点は、道路と2m以上接道していても、通路部分の幅が途中で狭くなるなど、2mに満たない箇所がある場合も未接道の土地に該当します。

(下図参照)

間口が十分に確保できていない土地は、火災などが起こった際に、緊急車両の侵入や救命活動を妨げるからです。

宅地部分に到達するまでの幅が2m以上確保できていなければ、再建築不可となります。

土地に接する道路の幅員が4m未満

建築基準法では、土地に接している道路の幅員は4m以上でなければならないと定められています。

しかし現実には、幅員が4mに満たない狭い道路に囲まれた住宅地は多く存在しています。

東京都内には、再建築不可と疑われる住宅が24万2,600戸と、全体の約5%を占めていると言われています。

カンタン1分査定

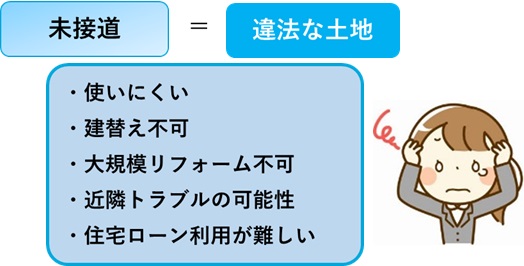

未接道の土地の評価が低い理由

未接道の土地は、接道義務を満たしている通常の土地と比べると、評価(価格)はどうしても低くなります。

以降では、未接道の土地の評価が低くなる理由を4つの観点から解説しますが、悲観的になる必要は一切ありません。

未接道の土地でも、高額で売却する方法が存在するからです。

「その方法を早く知りたい!」という方は、後述の「未接道の土地を高く売却する方法」をお進みください。

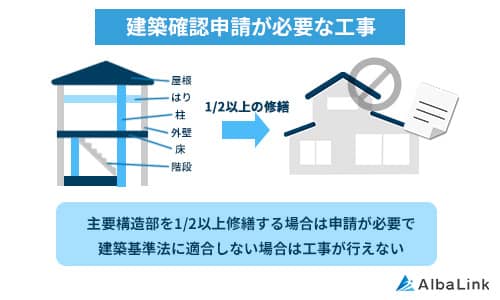

建て替えや大規模リフォームができない

未接道の土地は、現在建っている建築物をいったん解体してしまうと、新しい建物を建てることができない再建築不可物件です。

建物の主要部分の大半を改装するリフォーム工事なども認められません。

あくまで建築基準法に適合しているかを工事前に確認する「建築確認申請」が不要な範囲内のリフォームに収める必要があります。

住宅地としては自由度が極めて低い土地なのです。

なお、未接道の土地のリフォーム可能な範囲については、以下の記事で詳しく解説しています。

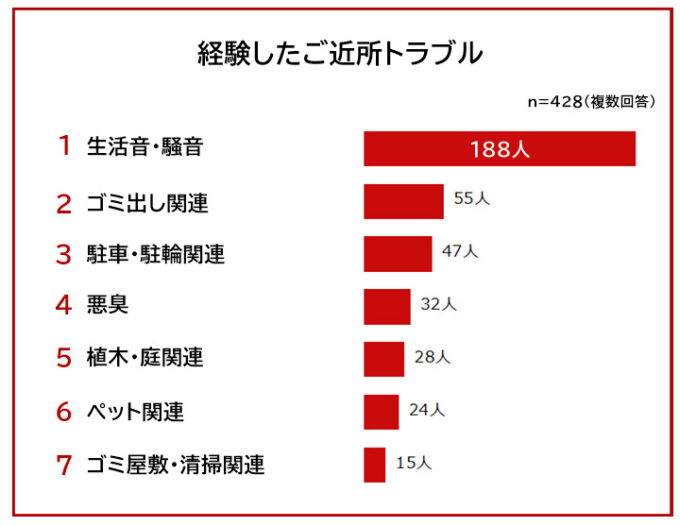

隣地とのトラブルが起こりやすい

旗竿地や袋地は、土地を隣地に囲まれ密接した形状になっています。

そのため、家同士の距離が近い分、隣家とのトラブルが生じやすくなるのも事実です。

子供の声やテレビの音など、生活音によるトラブル、旗竿地では通路部分に車を駐車する際に隣家のフェンスや壁を破損させてしまうなどはよくある事例です。

袋地の場合は、隣家の敷地を通路として使用させてもらうため、深夜や早朝の通行による苦情やトラブルも起こりやすいのです。

弊社が行ったアンケート調査でも、生活音・騒音がご近所トラブルの火種となるケースが多いことがわかります。

集合住宅であれば、大家さん・管理会社に相談できますが、戸建ての旗竿地・袋地は自力で解決を試みなければなりません。

なお、再建築不可物件にありがちなトラブル9選については、以下の記事で詳しく解説しています。

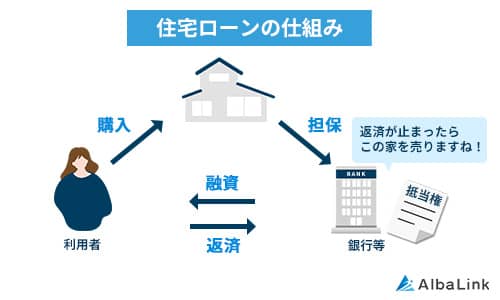

金融機関の住宅ローンが利用できない

未接道の土地を購入する際、金融機関の住宅ローンは利用ができないと思っていた方がいいでしょう。

特に銀行の場合、再建築不可物件=違法物件である土地はリスクが高く、担保価値が低いため融資はしないのです。

現金で購入するのが一番手っ取り早いのですが、現金が準備できない場合はノンバンクや使途自由なフリーローンなどの融資を検討することになります。

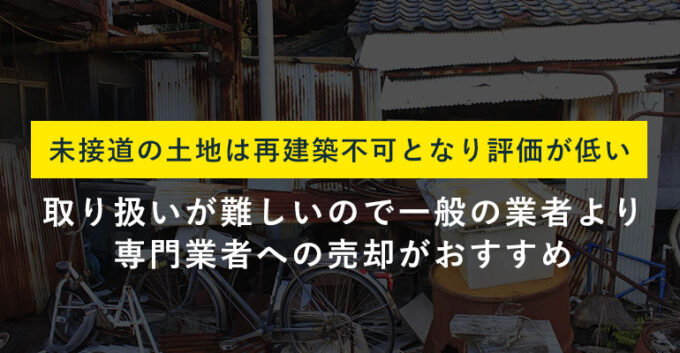

売却しにくい・売却価格が低い

再建築も大きなリノベーションもできない、住宅ローンも難しいなどデメリットの多い未接道の土地は、一般的な不動産仲介では売却しにくい物件です。

同じエリアの整形地と比較すると売却価格は3割から5割程度安くなるのが一般的です。

一番良い方法は、再建築不可物件専門の業者に売却することでしょう。

専門の買取業者は、再建築不可の特性を活かした活用ノウハウがあるため、比較的高く買い取れます。

弊社AlbaLink(アルバリンク)も再建築不可物件に強い専門の買取業者です。

無料査定・無料相談は随時行っております。

未接道の土地の所有でお困りの方はいつでもご連絡ください。

もちろん、強引な営業等はありません。

未接道の土地を高く売却する方法

評価の低い未接道の土地ですが、所有者にしてみれば「少しでも高く、いい条件で売却したい!」と思うのが本音だと思います。

そこで、売却しにくく価格も低い未接道の土地を上手に売却する方法をお伝えします。

なお、売りにくい土地の活用方法と処分方法については、以下の記事で詳しく解説しているので、よろしければそちらもご覧ください。

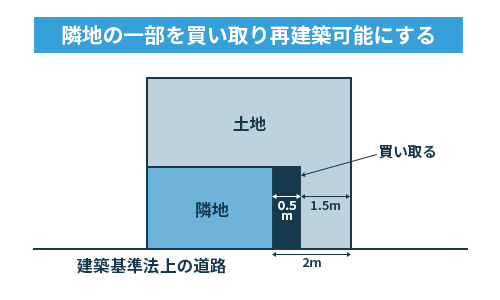

隣地の買取りで間口を広げる

袋地や旗竿地で接道が確保されていない場合、隣家の敷地を一部分買い取って、法令を満たす接道をつくるという方法があります。

当然、隣家が交渉に応じてくれることが第一条件になります。

隣地を買い取る費用や測量・登記などある程度大きな出費を伴います。

しかし、建築可能な一般の宅地として売却ができるため、隣地の買取が成功できれば、売却価格も高くなります。

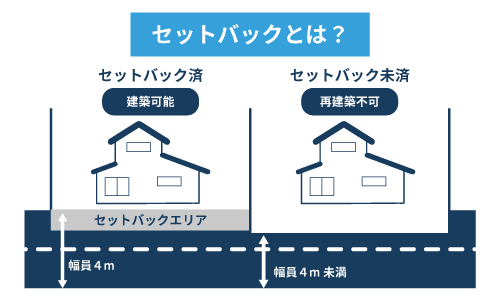

セットバックで前面道路の幅員を広げる

土地に接する道路が4m未満の場合、次の条件に該当する場合には新築や再建築が認められる場合があります。

・建築基準法が施行された昭和25年11月23日の時点で存在していた道路や建物

・その土地が都市計画区域になった時点で建物が建っていた場合

つまり、現在の法令が施行される以前に整備された道路や建物の場合には、特例として建築が許可されるということです。

ただし、そのためには「セットバック」をおこなうことが必要です。

セットバックとは?

セットバックとは、土地に接する道路の幅員が4m以上になるように、道路の中心線から2m後退した位置に家を建てることをいいます。

要は、今まで敷地だった部分を道路として提供するわけです。

このような道路を「42条2項道路」または「みなし道路」といいます。

セットバックをして道路から後退すると、利用できる敷地は以前よりも狭くなるというデメリットはありますが、それと引き換えに建築の許可が得られるため、売却がしやすくなります。

セットバックの概要については、以下の記事で詳しく解説しています。

建築基準法第43条第2項第2号許可申請で再建築の許可をとる

法令上の接道義務が果たされていない再建築不可の土地であっても、敷地の周りの状況によっては、建物を建てることが許可される場合があります。

「建築基準法第43条第2項第2号許可」という制度です。

許可がおりる条件を簡単にいえば、土地の周囲に道路の代わりに利用できる公園や緑地などのスペースがあって、通行や避難に問題がないと建築審査会が認めた場合、建築の許可がもらえるというものです。

43条第2項第2号許可道路については、以下の記事で詳しく解説しています。

専門の買取り業者に買取ってもらう

ここまで、

- 隣地の買い取り

- セットバックの実施

- 但し書きの申請

のいずれかを行ってから、未接道の土地を売却する方法を紹介しましたが「正直、それをやるのは面倒だなぁ」と、感じている方が多いのではないでしょうか。

そんな方にオススメしたいのが、専門の買取業者に未接道の土地を売るという方法です。

専門の買取業者なら、未接道の土地を現状のまま、高額かつ高確率で売主であるアナタから買い取りできます。

なぜなら、専門の買取業者は、未接道の土地の活用ノウハウを豊富に持っており、将来の収益が見込める分買取価格に上乗せができるからです。

未接道の土地に建物がある場合

- 賃貸物件として投資家に売却、もしくは買取業者自ら運用する

- 古民家カフェなど、事業目的の建物に改築して、オーナーに売却する

未接道の土地に建物がない場合-

- 家庭菜園にする

- トランクルームにする

- 駐車場もしくは駐輪場にする

-

そのため、余計な手間をかけることなく、未接道の土地を今すぐ手放したいのであれば、専門の買取業者に買い取り依頼することを強くオススメします。

買い取りをお願いする業者によって多少の差はあるものの、おおよそ数週間から1か月程度で決済&引き渡しが完了します。

そのため、固定資産税など不要なお金を支払い続ける悩みとも早期に決別可能です。

ちなみに、弊社ならスピーディーに未接道の土地の評価額を提示できます。

未接道の土地をはじめとした訳あり物件を数多く買い取っており、口コミでも多くの感謝の声を頂戴しております。

「売却するかはまだ迷っているけど、とりあえず土地の評価額だけでも知りたい」そのような方も、大歓迎です。

無料相談・無料査定は随時受け付けておりますので、いつでもお気軽にお問い合わせください。

まとめ

未接道の土地は、再建築不可という大きなデメリットにより、宅地として利用するにも、売却するにも非常に難しいのが現実です。

また、接道義務をクリアするために、セットバックや隣地の買い取りなどをおこなう場合は、まとまった費用が必要です。

しかし、未接道の土地を扱う専門の買取り業者に依頼すれば、時間やお金をかけずに売却することができます。

専門の買取業者は未接道の土地を商品化するノウハウが多く、現況買取に対応できるからです。

弊社AlbaLink(アルバリンク)は、未接道の土地に強い専門の買取業者です。

日本全国の未接道の土地をはじめとした売れにくい不動産を扱っており、2023年にはフジテレビの「イット」でも特集をされています。

無料査定・無料相談は随時行っておりますので、未接道の土地の所有でお困りの方はいつでもご連絡をお待ちしております。

もちろん、強引な営業等はありませんので、ご安心ください。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら