再建築不可物件のリフォームは通常の物件と比べて難しい

再建築不可物件のリフォームは、通常の物件と比べて難しい傾向があります。

この章では、リフォームが難しい理由と、そもそも再建築不可物件とはどんなものなのかも解説します。

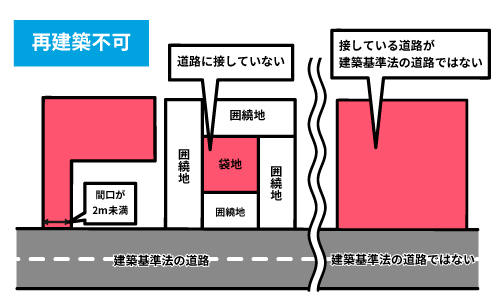

再建築不可物件とは

再建築不可物件とは、建築基準法を満たしておらず一度取り壊しを行うと同じ場所で建物を建築することができないとされている物件です。

建築基準法が施行された1950年以前から存在している不動産には、現在の建築基準法に適合していない土地や建物が多々あります。

例えば、建築基準法第43条で規定されている「接道義務」を満たしていない物件などです。

建物を建築する土地は、建築基準法上の道路に2m以上接していなければならないという義務

接道義務を満たしていない土地などは、取り壊したら新たな土地が建てられないことから「再建築不可物件」と呼ばれています。

なお、再建築不可物件については以下の記事でも詳しく解説しています。

再建築不可物件は建築確認に通らない

再建築不可物件は建築確認に通らないため、リフォームや修繕が難しいのが現状です。

建築確認とは、建物を修繕やリフォーム、増改築をする際、工事の着工前に建物や土地が建築基準法に適合しているか確認しなければならない制度、および確認行為を指します。

建築確認を受ける際は、物件を管轄する役所の建築課などに申請する必要があります。

ですが、建築基準法に適合していない再建築不可物件は当然ながら建築確認に通らないため、リフォームが認められないのです。

建築確認不要な範囲ならリフォームが可能

再建築不可物件は建築確認に通らないのでリフォームしづらいと前述しましたが、裏を返せば「建築確認が不要な範囲であればリフォームできる」ということです。

建築確認が必要な範囲は建物の分類によって異なります。

というわけでこの章では、建物の分類ごとに建築確認が必要な範囲を解説します。

建築物は第一号から第四号に分類されている

まずは建物の分類をご紹介します。

以下の通り、建築物は第一号建築物~第四号建築物に分類されます。

- 第一号建築物

- 特殊建築物(公共施設や病院、店舗などの大型建物)で床面積が200㎡を超えるもの

- 第二号建築物

- 「木造3階建以上」「延床面積500㎡以上」「高さ13mまたは軒下9m以上」のいづれかに該当するもの

- 第三号建築物

- 「木造以外の2階建以上」「延床面積が200㎡以上」のどちらかに該当するもの

- 第四号建築物

- 第一号~第三号に該当しない建築物

第四号建築物とは、例えば、多くの一般住宅(延床面積200㎡以下の木造二階建てや延床面積500㎡以下の鉄骨2階建てなど)や、プレハブ、コンテナが含まれます。

第四号建築物は建築確認が不要

第四号建築物は、大規模なリフォームを行う場合も建築確認が不要です。

例えば、延床面積500㎡以下の木造住宅は一号~三号に当てはまらず第四号建築物であるため、確認申請せずにリフォームを行えます。

「大規模修繕」「大規模の模様替え」の範囲

前述の通り、第一号から第三号の建築物を「大規模の修繕」や「大規模の模様替え」する際は確認申請が必要ですが、第四号建築物はその制約がありません。

ここでは「大規模の修繕」と「大規模の模様替え」の定義を解説します。

まず、そもそも「修繕」と「模様替え」の意味は以下の通りです。

- 修繕

- 経年劣化した構造部に対して、同じ位置に同じ形状、寸法、素材の材料を使って現状維持を図ること

- 模様替え

- 建築物の構造・規模・機能の同一性を損なわない範囲で改造すること。現状維持を目的とせず、性能向上を図ること

次に「大規模」という言葉の定義を解説します。

建築基準法では、「大規模」は「過半」を指します。

例えば、柱が8本ある建築物であれば4本以上の柱を修繕したり、模様替をしたりする場合は「大規模修繕」「大規模模様替」に該当します。

カンタン1分査定

再建築不可物件がリフォームできるケース・できないケース

建築物の4つの分類と建築確認が必要な範囲を解説してきました。

上記の内容を踏まえ、ここからは再建築不可物件がリフォームできるケースとできないケースを具体的にご紹介します。

リフォームできるケース

再建築不可物件でもリフォームできるケースは、以下2パターンです。

- 大規模でない通常のリフォーム

- (第四号建築物のみ)大規模なリフォーム

大規模でない通常のリフォーム

大規模でない通常のリフォームであれば、建物の分類にかかわらず可能です。

大規模でない通常のリフォームには、建築確認がいらないからです。

なお、大規模修繕とは「「大規模修繕」「大規模の模様替え」の範囲」で解説した通り、建物の過半の修繕や模様替えを指します。

例えば、キッチンや水回りのみをリフォームしたり、壁の塗り替えや張り替えを行ったり等、建物の過半に満たない部分のリフォームであれば、第一号~第四号建築物どの建物にも行えます。

(第四号のみ)大規模なリフォーム

第四号建築物であれば、建物の過半以上の大規模なリフォームも可能です。

前述の通り、第四号建築物に該当する建物は、リフォームの際の建築確認の義務が課されていないからです。

例えば、建物の過半以上の柱を取って間取りを変更したり、建物全体の壁を防音素材、耐熱素材のものにしたりするのも、第四号に該当する建物であれば可能です。

「柱1本残せばリフォーム可能」はウソではないけどリスクあり

第四号建築物は「柱1本残せばリフォーム可能」と言う方もいます。

たしかに第四号建築物は過半以上のリフォーム(大規模なりフォーム)が可能なので、ウソではありません。実際に、再建築不可物件でかなり大規模なリフォームを行い、構造や規模を大幅に変更した物件は存在します。

ただし、本当に柱1本だけを残してリフォームすると、床面積の増加などで確認確認が必要となる場合があります(「リフォームできないケース」で詳しく解説しますが、増築には建築確認が必要です)。

建築確認を怠ると違法建築に繋がるおそれもありますので、再建築不可の第四号建築物を大規模なリフォームする際は、再建築不可のリフォーム実績が豊富な専門業者に相談してください。

>>【再建築不可物件でもそのまま高額売却!】無料で買取査定を依頼

リフォームできないケース

再建築不可物件がリフォームできないケースは、以下2パターンです。

- (第一号~第三号で)大規模修繕

- 増築

(第一号~第三号で)大規模修繕

前述した通り、第一号~第三号に分類される再建築不可物件は大規模修繕を行うことができません。

第一号~第三号を大規模修繕したいのであれば建築確認を申請しなければなりませんが、再建築不可物件は建築確認に通らないからです。

例えば、建物の過半以上の柱を取って間取りを変更したり、建物全体の壁を防音素材、耐熱素材のものにしたりするのも、第一号~第三号はできないということです。

増築

第一号~第三号はもちろん、建物が第四号に分類される場合でも、再建築不可物件の増築(延床面積が増えるリフォーム)はできません。

増築する場合は、建物の分類にかかわらず確認申請が必要だからです。

参照元:建築基準法第六条(建築物の建築等に関する申請及び確認)

再建築不可物件を建築確認申請しても通過できないので、増築の許可は下りないのです。

ただし、防火地域・準防火地域外の物件であれば10㎡を超えない範囲で増築ができる可能性もあります。

都市計画法において「市街地における火災の危険を防除するため定める地域」と指定されているエリア。

火災を防ぐため、駅前や建物の密集地、幹線道路沿いなどが指定されていることが多い

増築を検討している物件が防火地域や準防火地域に指定されているかどうかを確認してみましょう。

2025年4月から四号建築物は「新二号建築物」「新三号建築物」へ

補足的な内容になりますが、2025年の法改定に伴い「第四号建築物」は「新二号建築物」と「新三号建築物」に分類されます。

前述の通り、第四号建築物は大規模リフォームの際も建築確認の申請をする必要はありませんでした。

ですが、改正後は「新二号建築物」と「新三号建築物」も一部建築確認が必要になります。

法改正の背景としては、政府の省エネ対策である断熱性能向上や太陽光等の設備設置を推奨したことによる、建物の重量化が挙げられます。

一般住宅の建物も重量化したことで、地震による被害リスクが高まっているため、第四号建築物(多くの一般住宅)も建築確認が必要になりました。

今後物件のリフォームを検討している方は、法改定の内容も念頭に起き、建築確認の申請漏れがないようにしましょう。

参照元:国土交通省「2025年4月(予定)から

4号特例が変わります」

建築確認申請の流れと費用

第一号~三号に分類される物件を所有していて大規模リフォームや増築を検討している人や第四号に分類される物件を所有していて増築を検討している人に向けて、建築確認申請の流れと費用を解説します。

なお、確認申請は不要で、リフォーム業者を知りたい方は、「再建築不可物件のリフォームに強いリフォーム業者3選」までお進みください。

建築確認申請の実務は施工会社が行うのが一般的

所有物件の工事における建築確認申請は、依頼する施工会社(建築士)などが行うことが一般的です。

面倒な書類作成や提出は依頼する施工会社(建築士)などが代理で行ってくれるため、心配する必要はないでしょう。

確認申請書第二面の代理者欄には依頼を受けた建築士の名前を記す必要があり、無資格では代理で行うことはできません。

ただし、申請者はあくまで物件所有者になるため、建築士に委任する旨の委任状が必要になります。

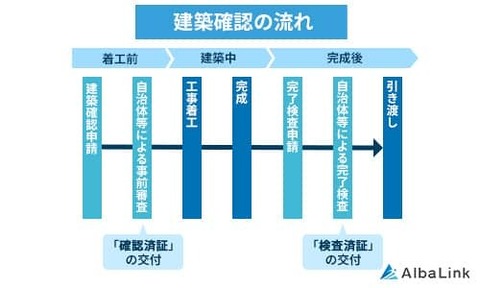

建築確認は工事前と完成後の2回行われる

建築確認における審査は、基本的に着工前と完成後の2回です。

建築確認申請の流れは、大まかに以下のとおりとなります。

- 施工会社に相談する

- 建築確認申請を行う

- 建築検査機関や自治体による審査が行われる

- 建築確認済証が発行される

- 工事を開始する

- 工事が完了する

- 工事完了の届出を行う

- 建築検査機関や自治体による完了検査が行われる

- 検査済証が発行される

1回目は建築確認申請時に提出した書類を元に審査が行われ、不備等の問題がなければ、建築検査機関もしくは自治体から建築確認済証が発行されます。

建築確認申請に必要な書類で代表的なものは、以下のとおりです。

- 建築確認仮受付申込書

- 確認申請書(建築物・第一面)

- 確認申請書(建築物・第二~六面)

- 確認申請書(注意書)

- 第四面[8.建築設備の種類]の別紙 使用建築材料表

- 圧力損失計算シート

- 建築物移動等円滑化基準チェックシート

- 建築基準関係規定チェックリスト など

参照元:一般財団法人 住宅金融普及協会 |建築確認・検査業務 必要書類一覧表

上記のように専門的な書類が多いため、所有者の代わりに施工会社が提出することが認められており、自治体ごとに追加で提出する書類があります。

国土交通省によると、建築確認の1回目の審査後、確認済証の交付がされるのは、不備等の問題がなければ建築確認申請書を提出した日から35日以内です。

合理的な理由がある場合は、35日延長して最長70日以内の交付が可能で、建築確認申請後は、設計図書の差し替えや変更はできません。

参照元:国土交通省|建築確認審査に係る法定期間に関する基礎データ

2回目は建物が完成した後に建築確認申請通りに建てられているか完了検査を行い、問題がなければ、1回目と同様に建築検査機関もしくは自治体から検査済証が発行されます。

建築確認にかかる費用

建築確認申請には、建築確認と完了検査に加え、中間検査がある場合は手数料が必要になります。

建築確認申請にかかる手数料は自治体によって異なりますが、一般的には床面積によって決められています。

たとえば、神奈川県における建築確認申請等の手数料は、以下のとおりです。

| 建築物の床面積 | 確認申請等手数料 | 中間検査等申請手数料 | 完了検査申請等手数料 | |

|---|---|---|---|---|

| 中間検査なし | 中間検査あり | |||

| 30㎡以内 | 10,000円 | 15,000円 | 16,000円 | 15,000円 |

| 30㎡超え100㎡以内 | 18,000円 | 18,000円 | 19,000円 | 18,000円 |

| 100㎡超200㎡以内 | 28,000円 | 23,000円 | 25,000円 | 24,000円 |

| 200㎡超500㎡以内 | 36,000円 | 32,000円 | 34,000円 | 31,000円 |

| 500㎡超1,000㎡以内 | 66,000円 | 52,000円 | 58,000円 | 55,000円 |

参照元:神奈川県ホームページ |建築確認申請等の手数料について

また自治体ではなく、民間の検査機関に依頼することも可能ですが、スピーディーに対応してくれる反面、自治体よりも費用が高くなることが一般的です。

再建築不可物件のリフォームに強いリフォーム業者3選

確認申請は不要で、リフォーム業者を知りたい方に向けて、再建築不可物件のリフォームに強いリフォーム業者を紹介します。

| リフォーム業者 |

|

|

|

|---|---|---|---|

| 特徴 | 創業20年 | リフォーム売上 北海道No.1 ※リフォーム産業新聞調べ 2020.12.28 |

日本初!木造戸建て専門リフォーム会社 |

| 対応可能工事 | 再建築不可リフォーム フルリフォーム 耐震工事 原状回復工事など |

再建築不可リフォーム フルリフォーム 外装リノベーション 減築リフォームなど |

再建築不可リフォーム フルリフォーム 耐震リフォーム 断熱リフォームなど |

| 所在地 | 東京都世田谷区北沢1-39-12 | 北海道札幌市厚別区厚別南1丁目18番1号 | 東京都荒川区西日暮里2-35-1 |

| 問い合わせ | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら |

渡邉工務店は、創業20年の会社で再建築不可物件のリフォームをはじめとして、さまざまなリフォームに対応しています。

東京23区や関東近郊にお住まいの方は相談してみてはいかがでしょうか。

株式会社土屋ホームトピアは、再建築不可物件などのリフォームはもちろんですが、店舗などの設計や企画・施行も行っています。

本社は北海道ですが、岩手・宮城・福島・東京・神奈川・長野・京都・兵庫・福岡などのエリアが施工可能となっているため、該当地域にお住まいの方は相談してみましょう。

ハイウィル株式会社は、日本初の戸建てリノベーション・フルリフォーム専門の「増改築.com」を運営している会社です。

同社は、日本マーケティングリサーチ機構によると2020年には、戸建てリノベーションサービスが評価され、支持率や保証で全国No.1を獲得しています。

東京都をはじめとして、静岡県、新潟県、大阪府、鹿児島県などに加盟店があるため、施工可能エリアにお住まいで再建築不可物件のリフォームで悩んでいる人は相談する候補の選択肢に入れてみてはいかがでしょうか。

再建築不可物件をリフォームする際の注意点

再建築不可物件をリフォームする際は、いくつか注意点があります。

1つずつ解説していきます。

リフォームしたところで根本的な解決にはならない

リフォームする前に必ず知っておいてほしいのは「再建築不可物件を応急処置的にリフォームしたところで根本解決にはならない」ということです。

というのも、再建築不可物件は建物全体を建て替えることはできないので、近い将来またリフォームしなければならないときがきます。

今後いくらリフォームを繰り返しても、それだけで永遠に住み続けることはできません。いつか必ず住めなくなる日が来ます。

さらに、住めなくなってから「もう手放したい」と思っても、再建築不可物件は一般の不動産より買手がつきにくいのが実際のところです。

ただでさえ買手がつきにくい再建築不可物件に老朽化した建物が建っていたら、なおさら売却しづらいでしょう。

誰も購入してくれずに手放せなければ、住めなくなった再建築不可物件の固定資産税や管理の手間等を永遠に負担しなければなりません。

再建築不可物件はいずれ住めなくなるし売却も難しいので、リフォームは応急処置にしかならないということを念頭に置いて検討するべきと言えます。

なお「リフォームが必要になった再建築不可物件は売却しよう」で詳しく解説しますが、専門の不動産買取業者であれば再建築不可物件も積極的に買取可能です。応急処置的なリフォームをする前に、売却を検討するのも賢明でしょう。

>>【再建築不可物件でもそのまま高額売却!】無料で買取査定を依頼

工事費用が高くなりがち

再建築不可物件は通常の物件よりリフォーム費用が高額になりがちです。

というのも接道義務を満たしていない物件は、リフォームのための一般の重機や資材を運ぶトラックが敷地に入れないケースがあります。

その分作業員の手作業が必要になって人件費がかさんだり、工事期間が長期化することで追加費用が発生したりします。

また、再建築不可物件は隣家との距離が近く、一般的な大きさの足場を組めないケースも難しくありません。

そうなると、特殊な工法で足場を組まなければならず、追加費用が必要になります。

違法な工事をすると是正を求められる

違法な工事をすると是正を求められます。

例えば床面積が10㎡を超える増築のリフォームを行う場合は、第四号建築物であっても確認申請が必要です。確認申請を行わないと違法工事と見なされ、是正を求められる可能性があります。

是正というのは行政から「工事をやり直しなさい」という指導のことです。当然、工事のやり直しですから費用も手間も余分にかかります。

しかし、是正に従わない場合には使用禁止や除却などの行政命令が出され、それでも従わない場合には建築基準法第98条により、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられる場合があります。

また、命令を受けたると建築基準法第9条第13項の規定によって建物の所在地、命令を受けた人の住所、氏名等を記載した標識が現場に設置されたり、掲示板に掲載されることになります。

違法建築は費用面でも精神的にも損害が大きくなるので、リフォームを行う場合には建築基準法に違反しないかをしっかりと確認するようにしましょう。

再建築不可物件のリフォーム費用を融資してもらうのは難しい

再建築不可物件のリフォームのためにローンを組むのは簡単ではありません。

再建築不可物件は一般の物件より担保価値が低いからです。担保価値をひとことで言うと「該当の不動産を売却したときに得られるであろう対価」です。

そもそもローンを融資する銀行は該当の不動産に「抵当権」を設定し、債務者がローンの返済を怠った際には不動産を売却して残債を回収します。

ですが、再建築不可物件は担保価値が低く、残債を回収できる見込みがそう高くありません。

そのため、再建築不可物件のリフォーム費用を融資してもらうのは簡単ではありませんし、融資額が安くなりがちです。

ちなみに、融資してもらえるとすれば、主に以下2種類のローンです。

- 住宅ローン

- 住宅の購入の際に利用されるケースが多いが、リフォームの場合も利用可能。「リフォームローン」より金利が低く、返済期間が長く、借入額が大きいのが特徴。なお、借入期間を10年以上とすると「住宅ローン減税」が適用され最大400万円が控除されるので、金利の低い住宅ローンが利用できるのであれば検討してみると良い。

- 無担保型ローン

- 担保となる不動産や動産が不要なローン。不動産を担保にする必要がないため再建築不可物件のリフォームには利用しやすいが、その代わり借主の与信審査が厳しくなったり金利が高くなったりする。

補助金を利用するには様々な要件がある

再建築不可物件に限らず、建物をリフォームする際には行政や管轄の自治体から補助金を受け取れる可能性があります。

ただし、補助金の対象となる工事内容は自治体により異なります。また、金額に上限があったり補助金の申請に期限があったりします。

リフォームの計画を立てる際は、管轄の自治体に問い合わせ、補助金含む費用の調達計画もしておきましょう。

中には、施工業者を通して申請しなければならない補助金もあるので、活用を検討しているのであれば、問い合わせの段階でリフォーム業者に伝えてください。

なお、国が用意している補助金は主に以下の7種類があります。

| 補助金名称 | 補助対象(金額) |

|---|---|

| こどもエコすまい支援事業 | 主に省エネ性能を向上(最大60万円) |

| 先進的窓リノベ事業 | 窓の断熱性能を向上(上限200万円) |

| 高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業 | 一次エネルギー消費量を抑えられる給湯機器の導入(ヒートポンプ 5万円 等) |

| 既存住宅における断熱リフォーム支援事業 | 高性能建材の使用(最大120万円) |

| 次世代省エネ建材の実証支援事業 | 高性能建材の使用(最大300万円) |

| 長期優良住宅化リフォーム推進事業 | 耐震等、既存住宅の長寿命化が実現できる工事内容(最大250万円) |

| 介護・バリアフリーリフォーム補助金 | 介護が必要な方・介護をする方の暮らしやすさを考慮した住宅に改修する工事内容 (最大18万円) |

リフォームせずに不動産買取業者に売却するのも手

リフォームが必要になった再建築不可物件は、いっそ売却してしまうのも賢明です。

前述の通り、再建築不可物件を応急処置的にリフォームしたところで永遠に住み続けられるわけではなく、いつか住めなくなってしまうときが来るからです。

建物は経年とともに劣化し売却できる金額が下がるので、そうなる前に売却して現金化するのは賢い選択と言えます。

しかし、建物を建て替えられない再建築不可物件を売却するのは難しいのが実情です。

多くの買主は生涯暮らし、さらには子や孫の代まで継承できるマイホームを探しているからです。

建て替えできない物件をマイホームに選ぶ買主はほぼいないでしょう。

ですので、もし再建築不可物件の売却を検討しているのであれば、再建築不可物件専門の不動産買取業者に直接売却しましょう。

>>【再建築不可物件でもそのまま高額売却!】無料で買取査定を依頼

以下では、不動産買取業者に直接売却するべき理由(メリット)を説明していきます。

【メリット①】スピーディーに売却可能

一般的な不動産業者に売却活動(個人の買主探し)を依頼した場合、個人の買主が現れるのに3カ月~半年ほどの期間を要します。売れにくい再建築不可物件であれば半年以上、何年も売れ残るおそれも十分にあります。

もし長年売れ残れば、売れ残っている期間の固定資産税や管理の手間がかかりますし、売出金額を大幅に値下げしなければならなくなります。

また、売れ残ることで「この物件は何か致命的な問題がある」と買手に判断され、なおさら売れにくくなってしまいます。

ですが、不動産買取業者に直接売却すれば、売れにくい再建築不可物件も最短1週間前後でスピーディーに売却可能です。

というのも、そもそも不動産買取業者は、個人の買主のようにマイホームを探しているわけではありません。買い取ったあとリフォーム等を施し、事業として活用するために買い取ります。

ですから、事業化できる見込みがある物件だと判断すれば、すぐに査定金額を提示してくれます。売主が金額に納得できればすぐに売買契約成立です。

弊社Albalink(アルバリンク)は、無料で査定金額をご提示し、スピーディーに買取可能です。

早急に売却することもできますし、「まずは査定金額だけ売りたい」というご依頼も承れますのでお気軽にご連絡ください。

【メリット②】売却のために費用をかける必要はナシ

一般的な不動産業者に売却活動(個人の買主探し)を依頼した場合、売れなければ売主の自腹でリフォーム等を施し、付加価値をつけなければならないこともあります。

ですが、不動産買取業者に直接買い取ってもらうのであれば、売主が売却のために費用をかける必要は一切ありません。

不動産買取業者は、リフォーム等を施して事業として活用するために物件を買い取るので、売却前に売主が建物に手を加える必要はないのです。

ちなみに建物のリフォームは、規模に応じて200万~1,000万円の費用がかかりますし、リフォームしたところで確実に売れる保証はありません。

「売却する物件に費用をかけたくない!そんなお金ない!」

「リフォームしても売れなかったらもったいなすぎる…」とお考えの方は、ぜひ弊社にご相談ください。

売却前のリフォーム費用はもちろん、物件内の粗大ごみ等もそのままの状態で我々が買い取りいたします。

>>【再建築不可物件でもそのまま高額売却!】無料で買取査定を依頼

【メリット③】「契約不適合責任」一切免除

不動産を個人の買主に売却する際は、売主に契約不適合責任が課さられてしまいます。

売却した物件に契約書と異なる不具合や欠陥があった場合、売主に課される責任

売却した物件に契約書と異なる不備があった場合、契約不適合責任が課さられた売主は、損害賠償や売買契約の解除などをして責任を負わなければなりません。

ですが、専門の不動産買取業者に直接売却するのであれば、売主の契約不適合責任は一切免責されます。

前述している通り、不動産買取業者の目的は買い取った不動産を事業として活用することなので、事前に物件の不備を全て見抜き、把握したうえで買い取ります。

売却後に契約書にない不備が万が一見つかったとしても、売主の責任にはなりません。

再建築不可物件は建て替えができない故に建物の老朽化が進行しているケースも多いので、専門の買取業者に直接売却し、契約不適合責任を免責してもらうのが安心です。

もちろん、弊社Albalink(アルバリンク)も売主様の契約不適合責任は一切免除しております。

「以前大きな地震に遇って、建物の基礎部分にも影響を受けているかもしれない…」

「長年放置している物件なので、どんな不具合があるか把握しきれていない」

このような方も、そのままの状態でお任せください。売主様が責任を負う必要は一切ありません。

まとめ

再建築不可物件がリフォームできる範囲について解説しました。

建築物は第一号~第四号まで分類され、第四号建築物であれば建築申請せずに大規模なリフォームを行うことができます。

ちなみに「大規模なリフォーム」は過半以上のリフォームを指し、過半以下のリフォームなら第一号~第三号建築物も可能です。

ですが、そもそも再建築不可物件を応急処置的にリフォームしたところで、永遠に住み続けることはできません。

建物を建て替えられないため、部分的なリフォームを繰り返しても、いつか建物の基礎部分に限界がきて住めなくなるときが来ます。

「もう手放したい」と思っても、ただでさえ売れにくい再建築不可の土地に老朽化した建物が建っていたら、なおさら買手はつかないでしょう。そうなる前に早めに売却してしまうのも賢い方法です。

弊社Albalink(アルバリンク)は売れづらい再建築不可物件もそのままの状態で、積極的に買い取っています。

「リフォームを検討しているけど、もし今売ったらいくらになるのか試しに聞いてみたい」という方のお問い合わせも大歓迎ですので、お気軽にお問い合わせください。

>>【再建築不可物件でもそのまま高額売却!】無料で買取査定を依頼

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら