そもそも建て替えできない土地とは

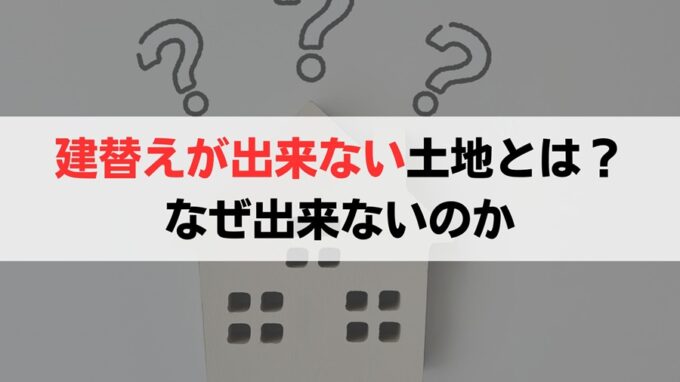

宅地用の土地は建築基準法上の道路(原則、道路の幅員が4m以上あるもの)と2m以上接している必要があります。

これを接道義務といい、下記のように建築基準法で定められています。

建築物の敷地は、道路に二メートル以上接しなければならない

引用元:建築基準法第43条

接道義務を満たしていない場合、その土地は「建て替えできない土地(=再建築不可物件)」になります。

ただ、こう聞くと「建築基準法でルールが定められているのに、今再建築できない土地のうえに建っている建物はどうやって建築したの? 再建築不可物件なんて、そもそも存在しないのでは?」って思う方もいるのではないでしょうか。

以降では、このような疑問を抱いた方に向けて、建て替えできない土地が誕生した背景を解説していきます。

建て替えできない土地(=再建築不可物件)が生まれた背景

結論からお伝えすると、建築基準法が制定された当初のルールと、今の建築基準法のルールに異なりがあることで、再建築できない土地(=再建築不可物件)が誕生したのです。

再建築できない土地が生まれた理由について、詳しく説明していきます。

大前提として、建築基準法は1950年(昭和25年)に制定されました。

しかし、建築基準法が制定された当初は、接道義務はありませんでした。

その後、1981年(昭和56年)に建築基準法が改正され、上記の接道義務が制定されましたが、それまでの間に、接道義務を満たさない建物(再建築不可物件)が多く建てられてしまったのです。

そのため、建て替えできない土地が現在でも、国内の至るところに存在しています。

再建築不可物件の概要については、以下の記事でも詳しく解説しています。

建築基準法上の道路の種類

先述したように、接道義務を満たすには、建築基準法上の道路と2m以上接していなくてはいけません。

具体的には、建築基準法上の道路とは以下6つの道路を指します。

| 建築基準法 | 道路の種類 | 道路の詳細 |

|---|---|---|

| 42条1項1号道路 | 道路法による道 | 国道・都道府県道・市区町村道などの公道 |

| 42条1項2号道路 | 開発道路 | 都市計画法や土地区画整理法などの法律により作られた道路 |

| 42条1項3号道路 | 既存道路 | 建築基準法が制定される前から存在する道路 |

| 42条1項4号道路 | 計画道路 | 都市計画法や土地区画整理法などで2年以内に事業が行われる予定がされていて、なおかつ特定行政庁が指定したもの |

| 42条1項5号道路 | 位置指定道路 | 建物を建てるために一定の基準で作られた道で、特定行政庁が「道路」として指定したもの |

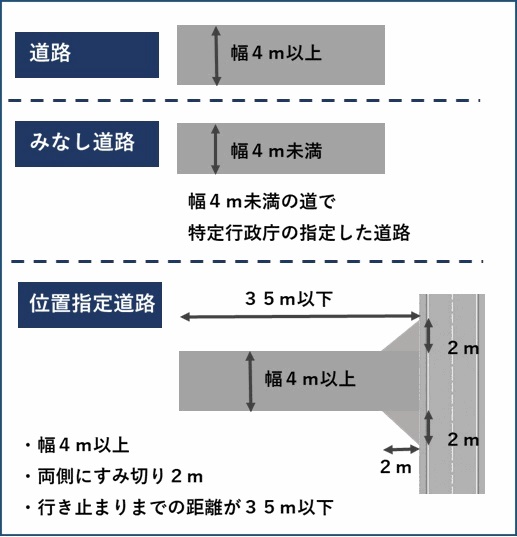

| 42条2項道路 | みなし道路 | 幅員4m未満ではあるものの、特定行政庁が指定したもの |

なお、建築基準法上の道路種別について詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

建て替えできない土地の種類

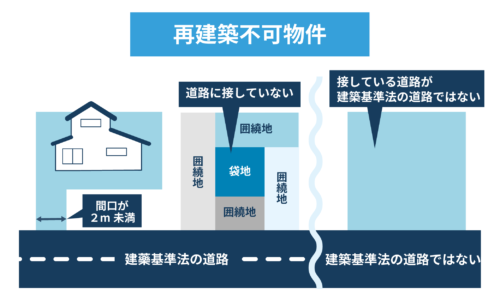

前述のように土地は、建築基準法上の道路に2m以上接していないと「建て替えできない土地(=再建築不可物件)」になります。

再建築不可物件には以下の3通りがあります。

上記について順に詳しく解説しています。

土地と接している道路が建築基準法上の道路ではない

大前提として、土地と接している道が建築基準法上の道路でなかったら、その土地は建て替えできない土地(=再建築不可物件)になります。

たとえば、アナタの土地と接している道路の幅員が4m未満で、なおかつ位置指定道路等の認定も受けていないなら、それは建築基準法上の道路ではありません。

法的にはただの通路として見なされるので、その土地は「建て替えができない土地」になるのです。

建築基準法上の道路と一切接していない

アナタの土地が建築基準法上の道路と一切接していないときも、当然、建て替えはできません。

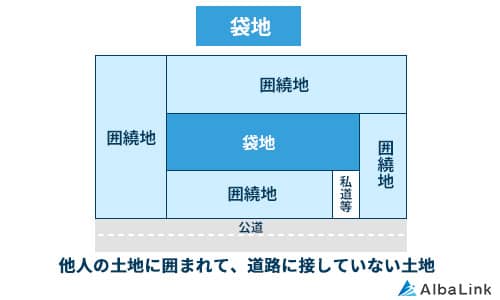

建築基準法上の道路と一切接していない土地の代表例としては、袋地(ふくろち)が挙げられます。

袋地は下図のように、他人の家に囲まれている土地のことです。

このように、袋地は建築基準法上の道路と一切接していないので「建て替えできない土地」になります。

なお、袋地について、活用法などより詳しく知りたい方は下記の記事を参考にして下さい。

建築基準法上の道路に接しているがその長さが2m未満

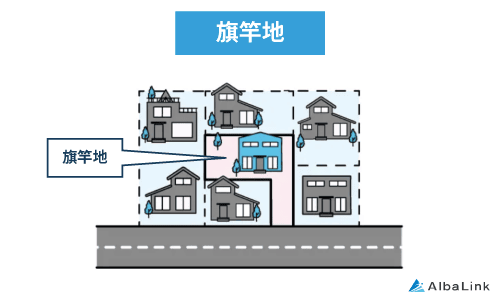

アナタの土地が旗竿地(はたざおち)だと、建築基準法上の道路と接している長さが2m未満になっていて「建て替えできない土地」になっている可能性があります。

旗竿地の中には、建築基準法上の道路と通路部分の接する長さが2m未満になっているケースが、決して少なくはないからです。

ちなみに、旗竿地とは下図のように、敷地の出入り部分が細くなっていて、その先に敷地が広がっている土地のことをいいます。

そのため、アナタの土地が旗竿地になっている場合は、建築基準法上の道路と接する長さが2mに足りておらず「建て替えできない土地」となってしまっているケースが割とあるのです。

なお旗竿地を高く売る方法などについてより詳しく知りたい方は下記の記事を参考にしてください。

カンタン1分査定

建て替えできない土地を再建築可能にする6つの救済措置

建て替えできない土地をを建て替え可能にする方法は以下の6つです。

ただし、上記の方法にはどれも注意点があります。

また、方法によっては実施するために条件が設けられていることもありますので、以下で詳しく解説します。

なお、再建築可能にする6つの方法については、以下の記事でも詳しく解説しています。

隣人の力を借りて再建築可能にする

前半の3つでは、隣人の力を借りて「建て替えできない土地」を「建て替えできる土地」にする方法を紹介します。

それぞれ解説します。

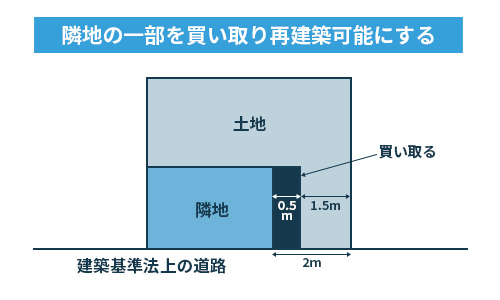

隣地の一部を買い取る

アナタの土地が旗竿地であるために、建築基準法上の道路と接する長さが2mに惜しくも足りていないなら、隣地の一部を購入することで、建て替えを可能にするという方法があります。

隣地の一部を買い取ることで、接道義務(建物の敷地は建築基準法上の道路に、2m以上接していなければならない)である長さ2mに適合できるようになるからです。

ただし、この方法も前述したように、隣人との関係が良好であることが前提となります。

また、あなた自身に隣地を買い取るだけの経済力が必要です。

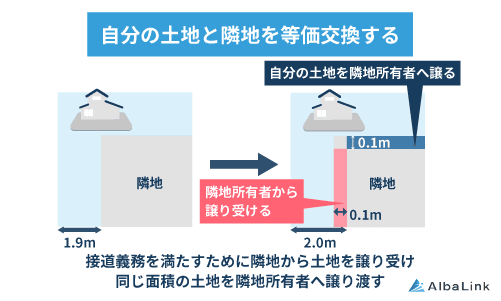

土地の等価交換をする

隣地の一部を買い取るだけの資金がないときは、等価交換をするという方法もあります。

先ほどの隣地の一部を買い取る方法と同様に、土地の等価交換をすることで、接道義務である長さ2mに適合できるからです。

たとえば、現状の通路部分が1.7mで長さが6mなら、面積1.8m分(0.3m×6m)の土地を、隣地の余っている一部分と交換できないか、交渉を行います。

ただし、この方法も前述したように、隣人との関係が良好であることが前提となります。

また、あなた自身の敷地が隣地と交換できるだけの広さを有していることが必要です。

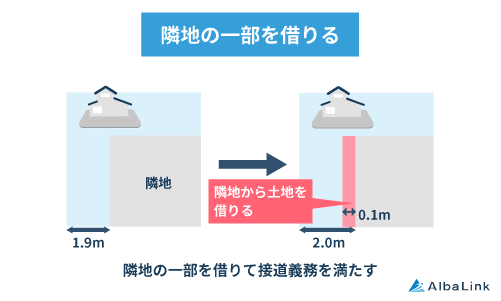

隣地の一部を借りる

隣地の購入、等価交換が難しい場合は、隣地の一部を借りるという方法があります。

相手から借りた土地であっても、建築基準法上の道路と接する長さを2m以上確保できれば、建て替えは可能です。

現状、建築基準法上の道路と接する土地の長さが1.9mなら、0.1mを通路部分に沿って借りることで、2m以上を確保できて建て替えが可能になります。

ただし、この方法も前述したように、隣人との関係が良好であることが前提となります。

隣地の一部を買ったり、等価交換したりする方法も手持ちの資金がなければ実現できません。

しかし、再建築不可物件に強い専門の買取業者であれば、セットバック費用をかけなくても現状のまま買い取ってもらえます。

専門の買取業者は、再建築不可物件を買い取った後に隣人と交渉したり、セットバックを実施したりして商品化するためです。

弊社Albalinkでも、再建築不可物件を現状のままで買取可能です。

「隣人と交渉する自信がない」「費用をかけたくない」といった方は、ぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください。

>>【建て替え出来ない土地も高額売却】無料で買取査定を依頼する

公の方法・制度を利用して再建築可能にする

これまで隣人の力を借りること「建て替えできない土地」を「建て替えできる土地」にする方法を紹介しましたが、中には「隣人との関係があまり良好でない」そんな人も少なくはないでしょう。

そこで、後半の3つでは、隣人の力を借りるのが難しい人に向けて、公の方法・制度を利用することで「建て替えできない土地」を「建て替えできる土地」にする方法を紹介します。

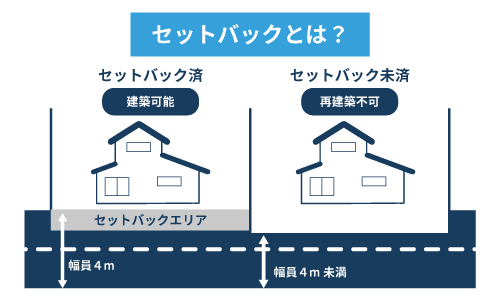

セットバックを実施する

早速、セットバックについて紹介したいところですが、まずはアナタの土地と接する道路が以下の道路になっているか確認しましょう。

- 2項道路(みなし道路)

- 位置指定道路

- 協定道路(但し書き道路)

道路の種類が分からない場合は、役所(建築関連の部署)に道路の調査を依頼しましょう。

道路の確認をした結果、上記3つの道路に該当するなら、セットバックを行えないか、役所に確認しましょう。

再建築の際、前面道路から後退させて建築する手法のこと

セットバックを行うことで、道路の幅員を4m以上確保できるようになるからです。

ただし、セットバックを行うと、セットバックした箇所は自らの敷地として利用できなくなるので、要注意です。

くわえて、セットバックの費用がかかります。

自治体によっては補助金制度が用意されていますが、対象のエリアではなかった場合は、30万円〜80万円程度の費用を負担しなくてはなりません。

所有する再建築不可物件に今後住んだり活用したりする予定がない場合は、費用をかけて維持するより、専門の買取業者に売却するのがおすすめです。

専門の買取業者であれば、セットバック費用なしでそのままの状態で買い取ってもらえます。

弊社AlbaLinkも、セットバックしていない再建築不可物件を積極的に買い取っている専門の買取業者です。

無料査定・無料相談は随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

なお、下記の記事で、セットバック工事のメリット・デメリットについて解説しています。あわせてご確認ください。

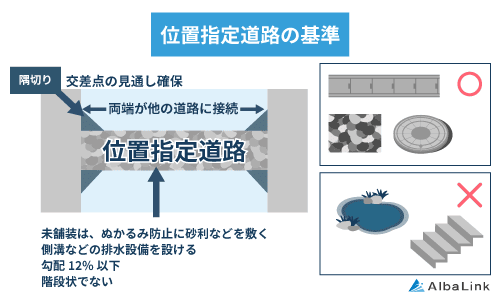

位置指定道路の申請をする

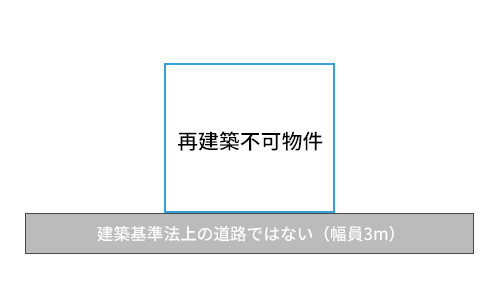

下図のように、道路の幅員が4m以上あるにも関わらず、建築基準法上の道路として認められていない場合、位置指定道路の申請をすることで「建て替えできない土地」を「建て替えできる土地」にできます(土地と道路が接する長さが2m以上あることが前提)。

特定行政庁から「土地のこの部分が道路である」と指定を受けた道路のこと

位置指定道路の認定を受けると、たとえ私道や農道など、建築基準法上の道路に該当しないものであっても、建築基準法上の道路として認められるので「建て替えできない土地」から「建て替えできる土地」になります。

ただし、位置指定道路の申請を行うためには、該当道路に接する住民全員の承諾(印鑑証明・登記簿謄本)が必要になります。

そのうえ、位置指定道路の申請を行うにあたり、数万円程度の手数料も負担しなくてはなりません。

なお、位置指定道路についてより詳しく知りたい方は下記の記事もご確認ください。

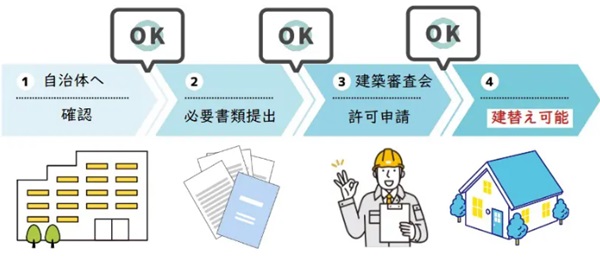

43条2項(旧・但し書き規定)の申請をする

最後に紹介するのは、43条2項(旧・但し書き規定)の申請をすることで「建て替えできない土地」を「建て替えできる土地」にする方法です。

接道義務(建物の敷地は建築基準法上の道路に2m以上接していなければならない)を満たせていない場合でも、以下の建築基準法43条2項2条の内容が認められれば、特別に建て替えができるようになります。

その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの

引用元:建築基準法第43条

ちなみに、上記の建築基準法43条2項2条で国土交通省が定める基準は以下の3つです。

- その敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有する建築物であること

- その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員四メートル以上のものに限る。)に二メートル以上接する建築物であること

- その敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であつて、道路に通ずるものに有効に接する建築物であること

そのため、国土交通省が定める上記3つの基準に該当する場合は、但し書き規定の申請を検討しましょう。なお、但し書き既定の申請を行う際も、該当道路に接する住民全員の承諾を得なくてはなりません。

上記基準に満たない場合や、他の住民の同意が得られない場合は、専門の買取業者に丸投げする形で売却するのがおすすめです。

弊社AlbaLinkに依頼していただけば、買取後に他の住民との交渉も行わせていただきます。

住民の同意が取れてなくても売却できますので、お気軽にお問い合わせください。

>>【建て替えできない土地を高額売却】無料で買取査定を依頼する

但し書き道路の申請方法など、より詳しい情報を知りたい方は、下記の記事もご確認ください。

また、今回紹介した6つの方法に関して、以下の記事では、隣人への交渉方法など、より実践レベルで解説しています。あわせてご確認ください。

建て替えできない土地を手放すなら専門の買取業者へ

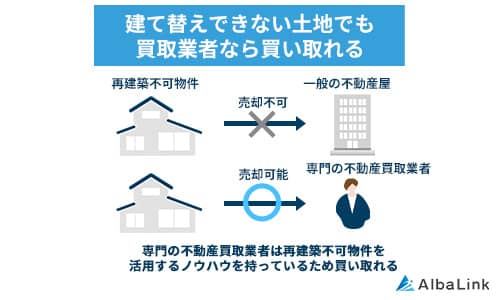

建て替えできない土地を手放したいと考えている方は、専門の買取業者に売却を依頼することをオススメします。

専門の買取業者は独自の活用ノウハウが豊富なため、建て替えできない土地であってもスピーディーかつ高額で買い取ることができます。

なぜなら建て替えできない土地を商品として再生させるためのノウハウを豊富に持っているからです。

たとえば、建て替えできない土地を買い取った専門の買取業者は、建物にリフォームを施した後、以下のように商品化します。

- 賃貸入居者を見つけて、投資家に売却

- 古民家カフェや営利目的など、事業目的の建物に改築して、オーナーに売却 など

もし、建物が建っていない、ただのまっさらな土地だったとしても、専門の買取業者なら買い取りしてもらえる可能性があります。

土地しか残っていない場合でも、先ほどと同じように、専門の買取業者は、商品化するためのノウハウを多く持っているからです。

たとえば、専門の買取業者は、まっさらな土地を以下のように商品化します。

- 家庭菜園にする

- 駐車場にする

- 駐輪場にする

- 資材置き場にする など

次章で紹介しますが、弊社Albalinkも建て替えできない土地を様々な方法で活用するノウハウを持っているため、高額買取を得意としております。

できるだけ高値で売却したい方は、ぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。

>>【建て替え出来ない土地も高額売却】無料で買取査定を依頼する

なお、再建築不可専門の買取業者を選ぶ際のポイントについては、以下の記事で詳しく解説しています。

建て替えできない土地の弊社の買取事例

この章では、実際に弊社が接道義務を満たしていない、再建築不可物件を買取った事例をご紹介します。

【株式会社AlbaLinkにおける横浜市I様の事例】

横浜市にお住まいのI様は、土地と道路が1m程度しか接していない「再建築不可」の土地を所有されていました。

維持費や税金を払う続けるのはもったいないと感じ、手放すことを決めましたが、地元の不動産業者には「再建築不可は売れません」と門前払い。

複数の不動産業者を訪問しましたが、どこも同じ対応だったそうです。

間口の一部を隣地から借り、建築許可を取ったうえで建築可能にすることも検討してみたものの、申請が認められるかどうかは提出してみないとわからないこともあり断念。

どこでも良いから買い取って欲しいとネットで調べていたところ、当社(株式会社AlbaLink)を見つけていただき、ご相談をいただきました。

I様のご希望は「できるだけ早期に、できるだけ高値で売却したい」でしたので、土地の形状や広さ、立地、周辺相場などを総合的に勘案し、最適な買取価格のご提案を経て、当社での買取額にご納得いただいた上で、買い取りを行いました。

当該物件は、買取後にリフォームを行い、賃借人を募集し投資用物件として再生するために購入させていただきました。

このように、弊社は今まで培った独自の販路や活用ノウハウを活かし、再建築不可物件をはじめとする、訳アリ物件を数多く高値で買い取っております。その結果、多くのお客様から感謝のお言葉をいただいております(下記Googleの口コミ参照)。

建て替えできない土地や建物を所有しており、なるべく早く、高値での売却を希望している方はぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。

>>【建て替え出来ない土地も高額売却】無料で買取査定を依頼する

建て替えできない土地(=再建築不可物件)を購入するリスクや注意点

安さ重視で、建て替えできない土地(=再建築不可物件)を買いたいと思っている方も、きっといらっしゃることでしょう。

しかし、再建築不可物件を購入する際は以下3つの注意点があります。

1つずつ解説していきますので、建て替えできない土地の購入を検討している方は、しっかり確認し、購入判断の参考にして下さい。

なお、建て替えできない土地を所有するリスクについては、以下の記事でも詳しく解説しています。

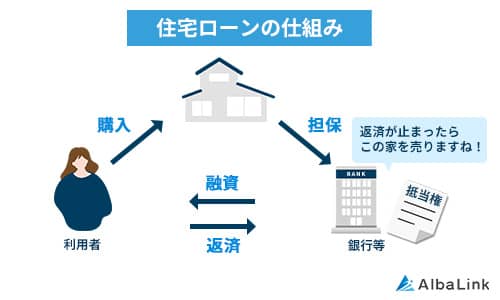

金融機関から融資を受けにくい

大前提として、建て替えできない土地(=再建築不可物件)は、金融機関から融資が受けにくいです。

融資を受けられたとしても、金利や融資期間など、買主は不利な条件を強いられるでしょう。

金融機関は再建築不可物件を接道義務を満たさない「現行法では違法の建築物」と判断しており、担保評価額(不動産の担保としての価値)が低いからです。

仮に、金融機関からの融資を受けられないとなると、購入者は再建築不可物件を購入するためには、現金一括で購入するしかありません。

いくら再建築不可物件とはいえ、購入するためには数百万円~数千万円程度の金額がかかります。現金一括となると、一般の方が再建築不可物件を購入するのは、まず不可能です。

再建築不可物件の住宅ローンについては、以下の記事で詳しく解説しています。

災害等で建物が倒壊したら住む場所を失ってしまう

もし、建て替えできない土地(=再建築不可物件)を購入できたとしても、災害などにより建物が倒壊すると、住む場所を失ってしまいます。

再建築不可物件は自然災害が原因だったとしても、一度壊れると建て替えができないからです。

そのため、一度、家(再建築不可物件)を買った後にも関わらず、土地を含めて、新しい家を購入するか借りるかしなくてはなりません。

新たに家を購入や借りるための費用を得るために、再建築不可物件を売却しようとしても、先述したように、一般の個人にはなかなか売れません。

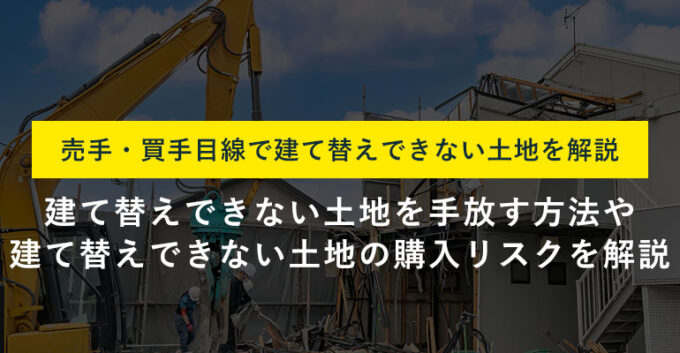

弊社が行った「賃貸と持ち家のどちらがよいか」についてのアンケート調査でも、持ち家派は長期的に住めることを条件に家選びをする傾向があるのが伺えます。

そのため、住み替えもスムーズに進まない恐れがあります。

この点も、再建築不可物件の購入をオススメしない理由の一つです。

ただ、弊社のように再建築不可物件に強い専門の買取業者なら、建て替えできない土地でもスムーズに高額で買い取れる可能性があります。

ですから、もし、再建築不可物件を速やかに、なるべく高値で売却したい方は、一度弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。

>>【建て替え出来ない土地も高額売却】無料で買取査定を依頼する

再建築不可物件が地震で倒壊するリスクと対策については、以下の記事でも詳しく解説しています。

リフォーム時に数々の不都合が生じる

建て替えできない土地(=再建築不可物件)はどんなに老朽化しても、建て替えができないので、居住期間を延ばすには、リフォームを行うしか手段がありません。

にも関わらず、再建築不可物件をリフォームする際には、数々の不都合やデメリットがあります。

具体的には、以下の2つです。

以下で順に解説していきます。

通常の再建築できる物件よりもリフォーム費用が高額になる

建て替えできない土地(=再建築不可物件)は、通常の物件よりリフォーム費用が高額になる傾向にあります。

再建築不可物件は家の前の道が狭いなどの理由で、工事用の重機が入れず、工期が通常よりも長くなったり、人件費が余計にかかってしまうためです。

たとえば、旗竿地で資材を搬入する場合は、家のすぐそばまでトラックが入れないため、人力で資材の搬入しなくてはなりません。

人力で行う作業が増えれば人件費も増えますし、工期も長くなってしまいます。

このように、再建築不可物件のリフォームは、通常の物件より費用が余計にかかり、高額になりがちです。

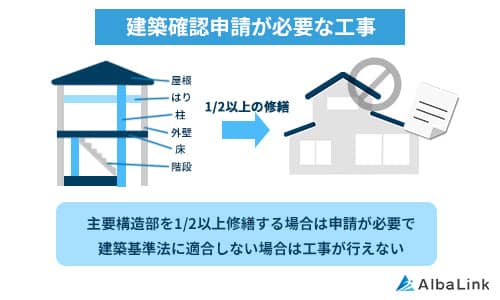

増改築等のリフォームするにも制限がある

前提として、増改築のように規模の大きいリフォームを行う場合は「建築確認申請」が必要になります。

建て替えできない土地(=再建築不可物件)に限らず、通常の建て替えできる物件でも、建築確認申請が必要不可欠です。

建築物が建築基準法に適合しているかどうかを自治体や、自治体から委託された専門機関に審査してもらうための申請

規模の大きいリフォームとは具体的には壁・柱・床・梁・屋根または階段などの主要構造部を1/2を上回る範囲で模様替えなどの工事を指します。

建築確認申請が通れば再建築不可物件でも増改築などのリフォームが行えます。

ただ、実際には再建築不可物件を、建築確認申請の許可を取ってリフォームを行うのはハードルが高いといえます。

なぜなら、大がかりなリフォームは実質「建て替え工事」に内容が近いこともあり、自治体からの許可がおりにくいためです。

このように、再建築不可物件だと、リフォームを行う際に数々の不利益が生じてしまいます。

この点も、再建築不可物件の購入を避けるべき、大きな理由です。

なお、再建築不可物件のリフォーム可能な範囲について、より詳しく知りたい方は以下の記事もご確認ください。

まとめ

今回は「建て替えできない土地」について、建て替えできるようにするための方法や、ベストな売却方法についてお伝えしました。

また、「建て替えできない土地」の購入を検討している方へ向けて、購入時の注意点なども解説しました。

ただ、記事でもお伝えしたように、建て替え可能にする方法はどれも時間や費用がかかり、隣人との交渉が必要な場合もあります。

また、売却しようにも、建て替えできない土地は一般の個人にはなかなか売却できません。

ですから、建て替えできない土地を手放したいと考えているなら、専門の買取業者(再建築不可物件に強い業者)に売却を依頼することをオススメします。

専門の買取業者は、売主から買い取った建て替えできない土地(建物の有無関係なく)を商品化するためのノウハウを豊富に持っているからです。

そのため、建て替えできない土地でも、高確率で買い取りしてもらえます。

なお、当サイトを運営している「株式会社AlbaLink(アルバリンク)」は、再建築不可物件に強い専門の買取業者です。

弊社は2011年に創業して以降、数多くの再建築不可物件を買い取りしてきました。

実際、再建築不可物件をはじめ、訳アリ物件を専門に買い取る業者として、「フジテレビ」を始めとする各メディアにも取り上げられています。

また、弊社は「全国対応」ですので、「事故物件をなんとか早く高値で手放したい」という方は、ぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら