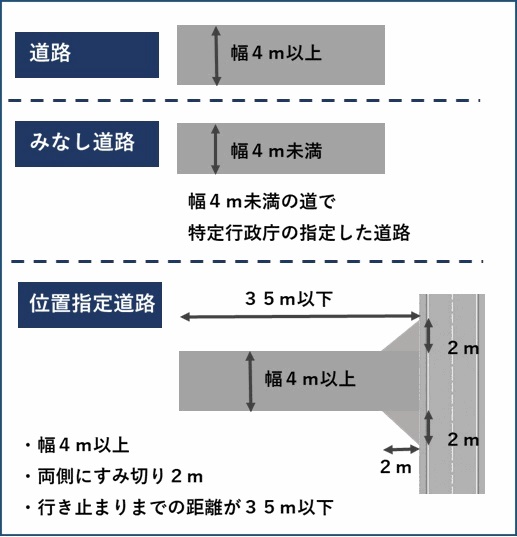

位置指定道路とは特定行政庁がその位置を指定した道路のこと

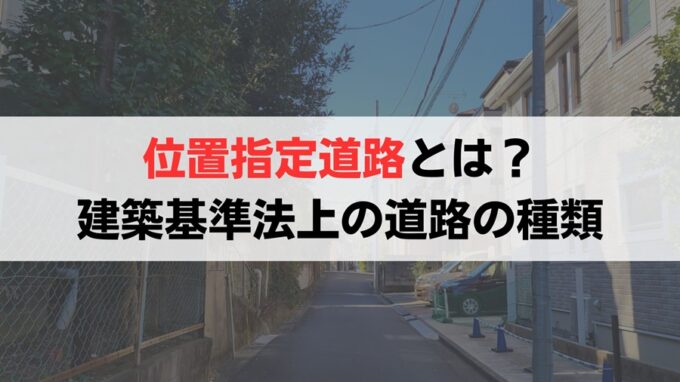

建築基準法第42条・第43条では、建物の敷地に接する道路に関して下記のように規定しています。

この中で42条1項5号道路(表の上から5番目)は、特定行政庁がその位置を指定した道路であることから「位置指定道路」と呼ばれています。

| 建築基準法上の道路の種類 | 概要 |

|---|---|

| 42条1項1号道路 | 幅4m以上の道路法による道路(高速自動車道を除く) 国道や府道、市道など |

| 42条1項2号道路 | 都市計画法や土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律等の法令によって認可を受けてつくられた幅4m以上の道路。都市計画道路や区画整理による道路、開発道路など |

| 42条1項3号道路 | 建築基準法の施行時にすでに存在し、一般に通行の用に供されていた幅4m以上の道路 |

| 42条1以降4号道路 | 道路法や都市改革法、土地区画整理法などの法令に基づいて新設・変更される事業計画があり、2年以内に築造される予定として特定行政庁が指定した道路 |

| 42条1項5号道路 (通称:位置指定道路) |

土地に建物を建てるため、土地の所有者が特定行政庁から位置の指定を受けて築造する幅4m以上の道路 |

| 42条2項道路(通称:2項道路) | 建築基準法施行時、または都市計画区域への編入時にすでに道路として使用されており、道路に沿って建物が建ち並んでいる幅4m未満の道路で特定行政庁が指定したもの |

| 43条但し書き道路 | 接道義務を満たしていないものの、周辺に広い空地があるなど特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した道路 |

参照元:建築基準法第42条(道路の定義)

参照元:建築基準法第43条(敷地等と道路との関係)

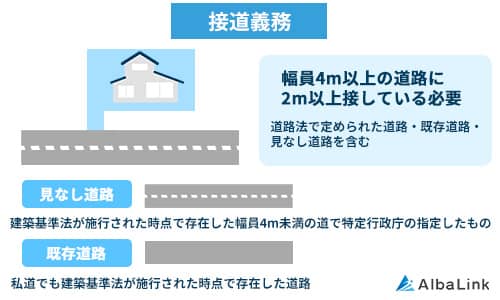

通常、建築物は「幅員(道幅)4m以上の建築基準法上の道路に、敷地が2m以上接していなければならない」という、建築基準法で定められた接道義務を満たす必要があります。

ただし、建築物の前の道路が私道(個人などが所有する道)などで、接道義務を満たせない場合、行政から位置指定道路の指定を受けることで「私道であっても建築基準法上の道路」と認められます。

「位置指定道路」の指定を受けるための基準については次項で解説しますが、幅員が4m以上あることが前提条件となります。

なお、接道義務については以下の記事でも詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。

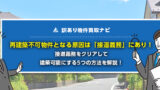

位置指定道路の基準について

位置指定道路の基準について、国土交通省の省令である「建築基準法施行令」第144条により、以下のように定められています。

- 両端が他の道路に接続したものであること(袋路上道路の場合の規定は後述します)

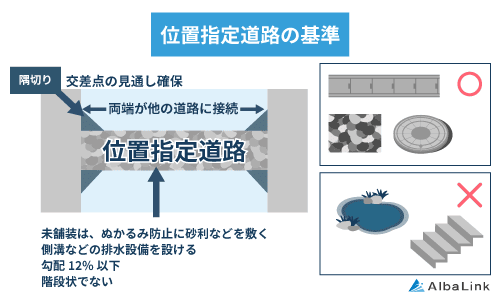

- 接道する道路と交わる部分に隅切りをすること

- 砂利敷を敷くなどぬかるみにならないこと

- 縦断勾配が12%以下で階段状ではないこと

- 側溝や街渠など、排水設備を設けること

上記の2つめの「隅切り」とは交差点に面した建物の敷地が削られている部分です。交差点での見通しを確保するなどの目的があります。

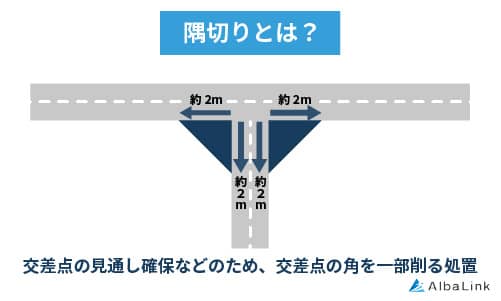

一方で、行き止まりのある道路(袋路状道路)の場合は以下のような条件を満たす必要があります。

| 条件 | 内容 |

|---|---|

| 道路延長が35m以下 | 35mを超える場合は終端と35m以内ごとに国土交通大臣が定める車の展開広場が必要です。 |

| 幅員が6m | 袋路状道路の場合、緊急車両の進入や展開のために、幅員が6m以上必要です(自治体によっては4m以上)。 |

| 接道する道路と交わるところは隅切りが必要 | 他の道路と接道する部分に「隅切り」が必要です。 |

これらの基準を満たした道路が「位置指定道路」として認められます。

位置指定道路なのに再建築不可になる理由2選

私道に面している物件であっても、私道が位置指定道路の指定を受ければ、再建築可能になります。

ただし、以下の場合は位置指定道路に接していても再建築不可となります。

位置指定道路の指定を受けて、所有している物件の建て替えや売却を検討している人は、上記2つに当てはまらないことをまずは確認してください。

なお、再建築不可の位置指定道路については以下の記事でも詳しく解説しています。

また、再建築不可物件についての詳細や活用方法、処分方法については以下の記事で詳しく解説しています。

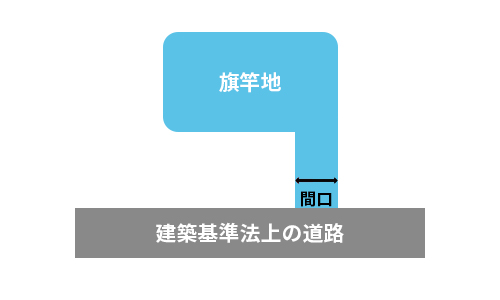

位置指定道路に間口2m以上接しているか

位置指定道路の幅が4m以上でも、敷地に2m以上接していない場合は、接道義務を満たしていないため、再建築不可となってしまいます。

とくに、下図のような旗竿地は間口が2m未満の場合が少なくありません。

道路と接している細長い路地の奥に宅地が広がっている土地のこと

旗竿地の間口を広げるためには、隣地の土地(下図の赤い部分)を買い取るなどの方法がありますが、隣地所有者が買取に同意する保証はなく、現実的な方法とはいえません。

-1.jpg)

ですから、「位置指定道路の指定を受け、家を建て替えようと思っていたけれど、旗竿地で建て替え可能にならなかった」という方は、思い切って再建築不可物件を売却してしまうのも1つの手です。

もちろん、今の家や土地に愛着がある方は、費用をかけてリフォームを繰り返しながら住み続けていってもいいでしょう。

しかし、そうした方以外は、売却してしまえば、売却金と建て替えのための資金で、新しい物件に引っ越せるかもしれません。

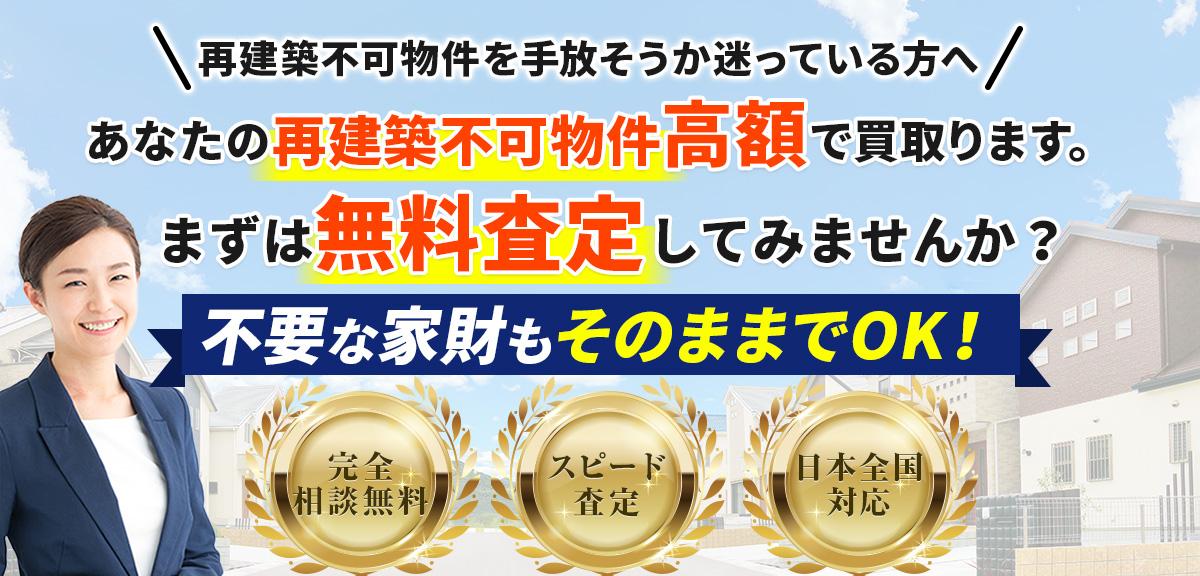

弊社Albalinkは再建築不可物件の買取に強い専門の買取業者です。ご依頼いただけば、なるべく高値で買い取らせていただきます。

過去にはフジテレビの「newsイット!」にも、訳あり物件専門の買取業者として紹介された実績もあります。

再建築不可物件を売却したいとお考えの方は、ぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。

>>【再建築不可物件でも高額売却!】無料で買取査定を依頼する

なお、旗竿地を売却する方法についてはこちらの記事で詳しく解説していますので、ご確認ください。

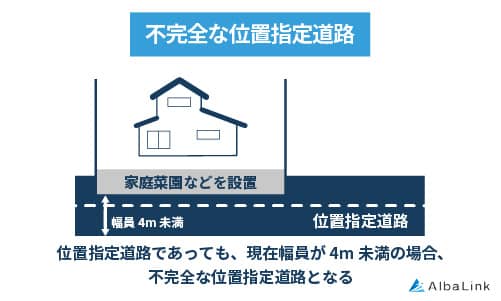

現況と申請時の道路位置が異なる

建築基準法上の道路と見なされる位置指定道路の幅は、申請時の図面に基づきます。

しかし位置指定道路に指定されてから年月が経っている場合、申請時と道路の状況が変わっていることがあります。

図面上の道路と現況が異なる場合は、位置指定道路であっても、再建築できない恐れがあります。

たとえば、位置指定道路の認可を受けたあと、家の前の位置指定道路に家庭菜園などを作り、幅員が4m未満になってしまっている場合は「不完全な位置指定道路」となり、再建築できません。

その他にも、申請時と現況が異なる例として、区画整理や周囲に家が建つ中で、隅切りが失われてしまっているといった場合があります。

一般的に、位置指定道路の指定は建築物が建てられる際に申請が行われます。

そのため、建築当時と周囲の状況が変わっている場合は、再建築可能かどうか、建物がある自治体の市役所で確認してみましょう。

再建築不可物件かどうかの調べ方については以下の記事で詳しく解説しています。

なお「不完全な位置指定道路」に面している物件でも、次章で述べるセットバックを行えば建て替え可能にできます。

ただ、セットバックには100万円近い費用と、数カ月に及ぶ時間がかかります。

ですから、セットバック費用と時間をかけて再建築可能にするより、売却してしまいたいという方は、専門の買取業者に依頼することをお勧めします。

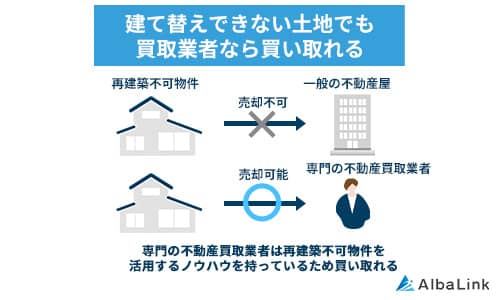

再建不可物件は売却しようとしても建て替えることができないため、一般の個人からは敬遠されがちです。

ただし、専門の買取業者ならば、スムーズに買い取ってくれます。なぜなら専門の買取業者は、再建築不可物件を再販・運用し、利益を生み出す独自のノウハウを持っているためです。

弊社Albalinkも、再建不可物件の買取に強い専門の買取業者です。

所有している物件が「不完全な位置指定道路」に面していて、建て替えもできないし、活用するあてもないので手放したいという方は、ぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください。

まずは買取価格だけでも知りたいという方も大歓迎です。

>>【再建築不可物件でも高額売却!】無料で買取査定を依頼する

カンタン1分査定

位置指定道路のトラブルの解決方法2選

ここまで解説したように、様々な要因で位置指定道路として認められず、再建築の許可が下りない場合があります。

このような場合の対処法は主に以下の2つとなります。

今後も再建築不可物件に住んだり、活用する場合は、1つめのセットバックを試みるのが良いでしょう。

しかし、「建て替えできないのであれば売却したい」という考えであれば、2つめの専門の買取業者へ売却することをお勧めします。

その理由を含めて、それぞれ以下で詳しく解説します。

再建築不可物件を再建築可能にする方法については以下の記事で詳しく解説しています。

本来の位置指定道路を復元する(セットバックする)

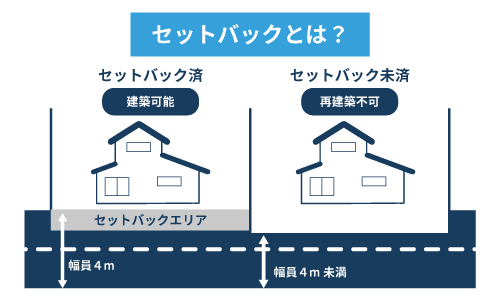

先述したように、位置指定道路上に何かしらの設備を設けてしまい、幅員が4m未満になってしまっている場合は、セットバックを行うことで、幅員4m以上を確保できます。

セットバックとは「後退」といった意味ですが、実際に建物を後ろに下げるのではなく、道路に面する敷地の一部を道路とすることで、幅員を広げる工事です。

セットバックを行い、位置指定道路の幅員を4m以上確保できれば、再建築可能になります。

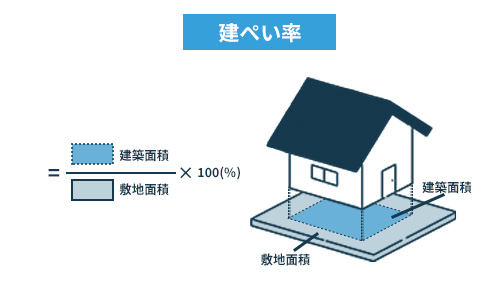

ただし、セットバックを行うと敷地面積が狭くなるため、再建築可能になったとしても、建て替え後は、現状の建物と同じ建築面積(建物の一階部分の床面積)の建物は建てられません。

敷地に対して、どれだけの建築面積の建物が建てられるか(建ぺい率)は法律によって決められているためです。

参照元:建築基準法施行令第2条

さらに、位置指定道路は基本的に私道なので、道路の所有権を近隣住民と共有している場合があります。

その場合、セットバックを行うためには「不完全位置指定道路の復元協議」を行い、共有者全員から工事の同意を得る必要があります。

「不完全位置指定道路」を位置指定道路として復元するための工事(セットバックもその一つ)を行うための私道共有者同士の協議

また、セットバックには100万円近い費用と、3ヶ月~半年ほどの期間がかかります。

それだけの費用と時間をかけてでも、再建築不可物件を維持したい方は、セットバックを試してみてください。

ただ、再建築可能にするのにそれだけ費用と時間がかかるのであれば手放したいという方は、「専門の買取業者へ売却する」ことをお勧めします。

なお、セットバックを行うメリットやデメリット、必要な工事費用については以下の記事で詳しく解説しています。

幅員4m未満の場合は2項道路としてセットバックを行う

位置指定道路に認定されるには幅員4m以上が必要です。

ただ、幅員4m未満で位置指定道路として認められない私道でも、以下の手順を踏めば再建築可能になります。

- 2項道路(みなし道路)の申請を役所で行い、建築基準法上の道路として認められる

- セットバックを行い、幅員4m以上を確保する

2項道路とは、建築基準法第42条2項により、建築基準法上の道路の要件(幅員4m)を満たしていなくても、建築基準法上の道路と見なされる道路のことです。

建築基準法施行時にすでに道路として使用されていた道路などが該当します。こうした道路を「2項道路」や「みなし道路」と呼びます。

参照元:建築基準法第42条2項

位置指定道路と2項道路の違いは以下の通りです。

| 道路の種類 | 幅員 | |

|---|---|---|

| 位置指定道路 | 私道 | 4m以上が対象 |

| 2項道路 | 公道・私道を問わない | 4m未満が対象 |

家の前の道路が昔からある場合は、幅員が4m未満であっても、2項道路と見なされる可能性がありますので、管轄の役所に問い合わせてみましょう。

私道に接している土地が再建築不可か確認する方法は以下の記事でも詳しく解説しています。

専門の買取業者へ売却する

セットバックには前述したように100万近い費用や半年近くもの時間がかかります。

そのため、余計な手間をかけることなく、再建築不可物件を手放したい場合は、専門の買取業者へ売却することをお勧めします。

専門の買取業者は、再建築不可物件を現状のままでスピーディーに買い取れます。

買い取った物件を、再販・運用するノウハウを持っているためです。

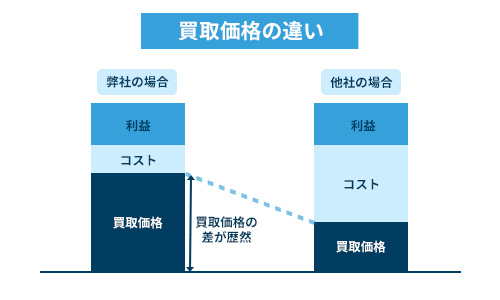

たとえば、弊社Albalinkの場合は、買い取った再建築不可物件に必要最低限のリフォームを施し、入居者を付けた上で、提携している不動産投資家に売却するといった活用法があります。

販路が確保されているので、再販のコストを必要最低限に抑えられ、結果、高額で買い取ることが可能です。

実際、再建築不可物件をはじめ、これまで買取りを行わせていただいたお客様からも、金額や担当者の対応について、好意的な評価をいただいております(下記Googleの口コミ参照)

再建築不可物件をスピーディーに、なるべく高額で売却したいという方は、ぜひ一度、弊社の無料買取査定をご利用ください。「まずは買取価格だけでも知りたい」といった方も大歓迎です。

>>【再建築不可物件でも高額売却!】無料で買取査定を依頼する

まとめ

今回は、位置指定道路の概要や、再建築不可物件になる理由、位置指定道路の復元方法(セットバック)などについて紹介しました。

位置指定道路であっても、現状、幅員が4m以上確保できていなければ、位置指定道路に接している家は再建築可能にはなりません。

再建築可能にするには、セットバックを行い、幅員を4m以上確保する必要があります。

しかし、セットバックには100万円近い費用と、数ヶ月から半年に及ぶ時間もかかります。

そのため、再建築不可物件に住んだり活用する予定がない場合は、費用や時間をかけて位置指定道路の認可を受けるより、再建築不可のまま専門の買取業者へ売却してしまうことをお勧めします。

いつまでも困った不動産を放置していると維持費もかかり続けてしまいます。

再建築不可物件の固定資産税額の調べ方については以下の記事で詳しく解説しています。

専門の買取業者に依頼すれば、セットバック費用などもかからず、再建築不可物件をスムーズに売却でき、売却金として、まとまった現金も手にすることができます。

なぜなら、専門の買取業者は、買い取った再建築不可物件を活用・再販し、利益を生み出す独自のノウハウを持っているためです。

弊社Albalinkも訳アリ物件専門の不動産買取業者として、再建築不可物件の高額買取に自信を持っています。

なぜなら、弊社は買い取った再建築不可物件を、必要最低限のコストで再販・運用するノウハウがあるため、その分、買取価格を高くできるからです。

不動産業歴11年の経験を活かし、あなたの物件を少しでも高く買い取りさせていただきますので、一人で悩まず、まずはお気軽に下記無料買取査定フォームよりお問い合わせください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら