再建築不可物件とは建て替えできない土地のこと

再建築不可物件とは建築基準法の規定から外れるため、建て替えできない土地のことです。

具体的には、土地が再建築不可物件となる原因として、以下の3つが挙げらます。

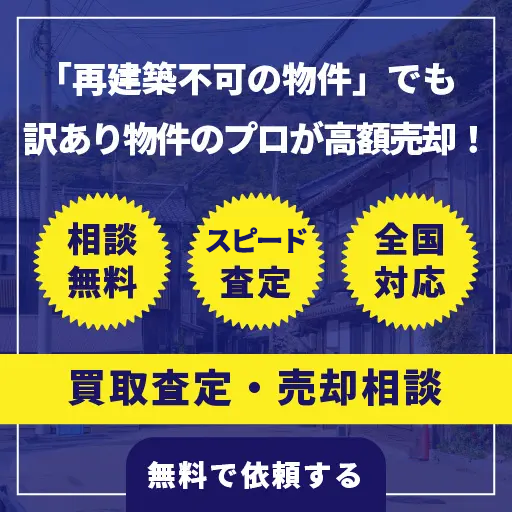

- 敷地が道路に接する間口が2m未満しかない

- 敷地が建築基準法上の道路に接していない

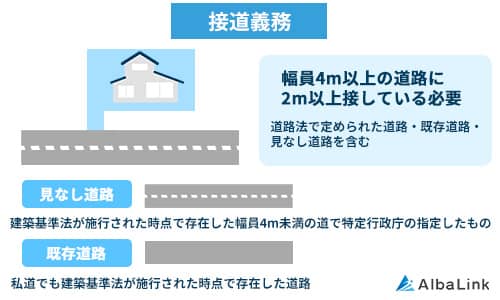

- そもそも敷地が道路に接していない

1つめについては、建築基準法の接道義務を満たさないため、再建築不可となります。

接道義務とは、「建物の敷地は2m以上、建築基準法で定められた道路に接していなければならない」とする規定です。

2つめも接道義務に関わることで、建物の敷地は、幅員4m以上の建築基準法で定められた道路に接していなくてはならず、間口が2m以上であってもこの規定を満たしていないと再建築不可物件となります。

参照元:建築基準法第42条(道路の定義)

3つめについては、袋地のような敷地が道路に接しない土地も接道義務を満たさないため、再建築不可物件となります。

ただ、上記のような理由で再建築不可物件となった土地でも、再建築可能にする、行政の「救済措置(制度)」があるので、次章で詳しく解説します。

行政による救済措置ではなく、自力で再建築不可を再建築可能にする方法については記事内の「救済措置以外の再建築可能にする2つの方法」をご確認ください。

再建築可能にする2つの救済措置

再建築不可物件は国が定めた一定の条件を満たすと再建築が可能になる場合があります。

該当物件が再建築不可物件に指定されるのは建築基準法や都市計画法などの法律で定められた防災や安全上の理由からなので、その基準をクリアできれば再建築が可能になります。

再建築不可物件の救済措置は主に以下の2つです。

- 道路の位置指定を申請する

- 43条但し書き申請を行う

それでは、順にご紹介していきましょう。

なお、自分の家が再建築不可物件かどうかの調べ方は以下の記事で詳しく解説しています。

また以下の記事でも再建築不可物件を再建築可能にする裏ワザを解説しているので、併せて参考にしてください。

道路の位置指定を申請する

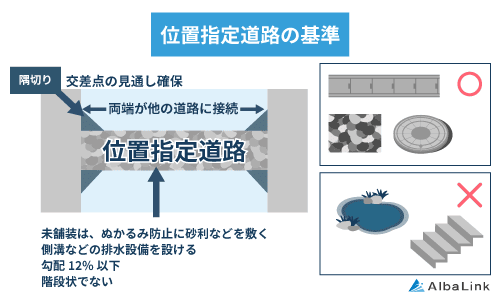

道路の幅が4m以上あるにも関わらず、建築基準法上の道路として認められていない場合は道路の位置指定申請を検討しましょう。

道路の位置指定申請を行って行政から認定を受けると、建築基準法上の道路として見なされるようになるからです(土地と道路の接する長さが2m以上あることが前提)。

ちなみに、建築基準法上の道路は、下記、1号道路から5号道路までの5つに分類され、この中で位置指定道路は5号道路にあたります。

| 建築基準法上の道路の種類 | 概要 |

|---|---|

| 第1号 | 道路法による道路(国道、都道府県道、市区町村道等の公道)。 |

| 第2号 | 都市計画法、土地区画整理法、旧・住宅地造成事業に関する法律、都市再開発法等によって築造された道路。 |

| 第3号 | 建築基準法の施行日〔1950年11月23日。それ以降に都市計画区域に指定された地域ではその指定された日(基準時)〕現在既に存在している道(公道・私道の別は問わず) |

| 第4号 | 都市計画道路等で2年以内に事業が執行される予定で、特定行政庁が指定したもの。 |

| 第5号 | 私人(一般の個人や法人)が築造した私道で、特定行政庁がその位置を指定したもの。(一般に「位置指定道路」と呼ばれる道路) |

参照元:建築基準法第42条(道路の定義)

ただし、位置指定道路の申請を行うには、該当道路に接する住民全員からの承諾(印鑑証明・登記簿謄本)を得なくてはなりません。

そのうえ、位置指定道路の申請を行うには、数万円程度の手数料も発生します。

位置指定道路については、以下の記事で詳しく解説しています。

私道に接している土地が再建築不可物件かどうかを知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

43条但し書き申請を行う

接道義務を満たしておらず、近隣の土地の取得や位置指定道路の認可が難しい場合は「43条但し書き申請」を行うことで再建築が可能になる場合があります。

「43条但し書き」とは接道義務の例外的適用で、接道義務を満たせないと認められるやむを得ない理由があるときに適用されます。

詳しくは次章で解説します。

建築基準法43条の「但し書き規定」とは

前章で再建築不可物件を再建築可能にする2つの救済措置について述べましたが、その中で但し書き申請については、規定や適用条件、申請手順が複雑なため、改めて詳しく解説します。

前提として、先述したように、建物は接道義務を満たさなくては再建築不可物件となります。

そのうえで、「43条但し書き規定」とは、「ただし」と書かれた以降の文章に記載されている再建築不可物件(無接道敷地)の救済措置に関する規定です。

この規定に記載された条件を満たした道路は「(43条)但し書き道路」と呼ばれ、この但し書き道路と接道することで再建築が可能になります。

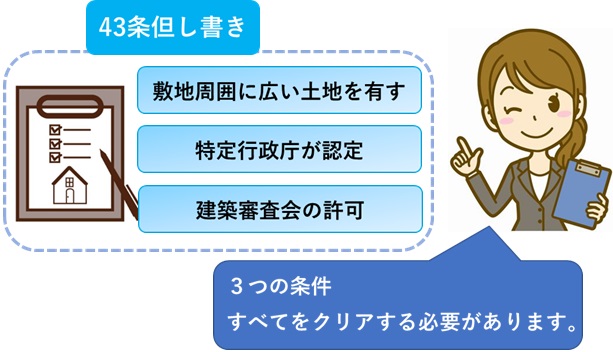

但し書き規定の認定を受けるのに必要な3つの条件

但し書き既定の認定を受けるには、基本的に以下3つの条件すべてをクリアしなくてはなりません。

- 敷地の周囲に広い空地を有する

- 特定行政庁(地方自治体)が交通上・安全上・防火及び衛生上支障がないと認める

- 建築審査会の同意を得て許可している

<建築基準法第43条:敷地等と道路との関係>

建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。引用元:建築基準法第43条

それでは、上記の条件の内容についてご紹介していきます。

その敷地の周囲に広い空地を有する

建築基準法施行規則第10条第3項の4に「周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有すること」と規定されおり、該当地の周囲にこれがある場合、但し書きの許可が得られる可能性があります。

特定行政庁(地方自治体)が交通上・安全上・防火及び衛生上支障がないと認める

敷地が空地と2メートル以上接していることや、消防署長より消火活動に支障がない旨の意見が得られること、側溝など雨水や排水を処理できることなどの諸条件が挙げられます。

建築審査会の同意を得て許可している

都道府県や建築主事が置かれている市町村が設置している建築審査会にて審査を受け、許可を得る必要があることを指しています。

これらの条件をクリアすることではじめて但し書き許可を得ることができます。

但し書き申請の可否を判断する基準は「包括同意基準」と「個別同意基準」の2つ

前項で43条但し書き申請の許可を得るには、建築審査会の同意が必要とお伝えしました。

しかし、建築審査会で申請を1件ずつ審査するのは手間もかかるため、基本的にはその自治体の基準を満たせば許可が下りるようになっています。

この自治体の基準のこと包括的同意基準といいます。

また、ケースとしては少ないですが、包括的同意基準を満たさない場合でも、個別に審査を受けて許可が下りることもあります。

その際に用いられる基準のことを個別的同意基準といいます。

| 包括的同意基準 | 自治体が定める一定の基準を満たしている場合、建築許可を出す |

|---|---|

| 個別的同意基準 | 包括同意基準を満たさない物件を個別に審査をして建築許可の可否を判断する |

個別的同意基準の場合、許可が下りないこともあるため、なるべく包括的同意基準を満たして許可を得るようにしましょう。

包括的同意基準でも100%許可が下りるわけではありませんが、個別的同意基準よりは許可が下りる確率も高く、時間もかかりません。

なお、自治体の基準を満たせそうにない場合は再建築不可物件をそのまま売却することや、活用することを検討しましょう。

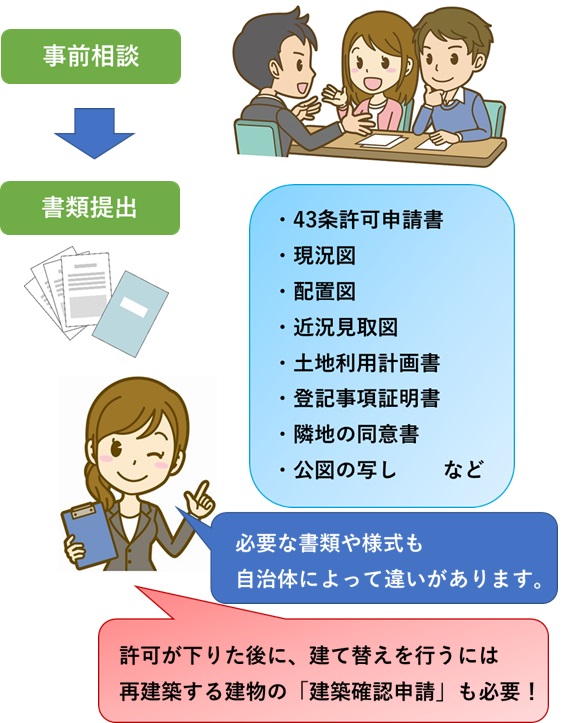

43条但し書き申請手続きの流れ

但し書き申請手続きの流れは以下の通りです。

- 自治体の窓口に事前相談する

- 必要書類を提出する

- 建築審査会の審査を受ける

- 但し書き許可を得る

それぞれ順に解説します。

自治体の窓口に事前相談する

43条但し書き申請を受けるためには、まず対象の道路がある自治体の役所の都市計画窓口に問い合わせをしましょう。

相談後、役所が現地確認をし、対象の道路が建築基準法外の道路であることを確認します。

その後、「43条許可申請書」を作成し、窓口に提出します。

すぐに申請ができるわけではなく、まずは相談し、役所による現地確認が必要であることを覚えておきましょう。

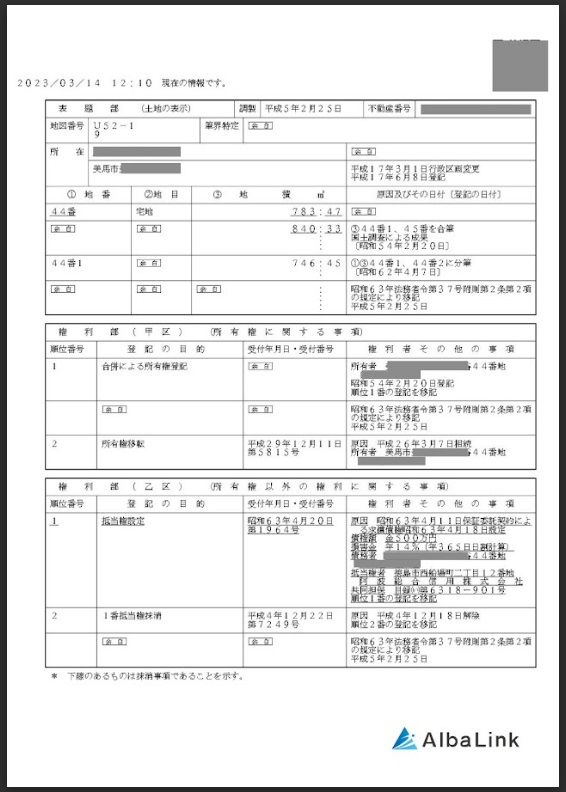

必要書類を提出して43条但し書き申請をする

43条但し書き申請に必要な主な書類は以下の通りです。

- 43条許可申請書

- 土地利用計画書

- 登記事項証明書(下図弊社の書類参照)

- 現況図

【登記事項証明書の見本】

また、隣地所有者との通路確保の同意書などの書類が必要になり、近隣にお住まいの方々に理解を得ることが必要となるケースが一般的です。

建築審査会の審査を受ける

建築主事の置かれている自治体によって建築審査会が開かれ、該当物件が許可基準を満たしているかを審査します。

審査内容は周辺の基盤状況、通路の確保、都市計画上の妥当性など様々な項目があります。

但し書き許可を得る

建築審査会にて同意が得られると「但し書き許可」が下り、住宅取り壊し後の再建築が可能となります。

ただし、取り壊して建物を建築する場合には建築確認申請という別の申請がセットで必要になりますのでご注意ください。

先述した包括的同意基準を満たしていても必ず許可が得られるわけではないので、新築を建築予定の場合でも、既存の建物を取り壊すのは、申請許可が下りてからにしましょう。

救済措置以外の再建築可能にする2つの方法

ここでまで位置指定道路や43条但し書き道路の申請についてお伝えしてきました。

しかし、そうした行政による救済措置の基準を満たせない方もいるでしょう。

そうした方に向け、自力で再建築不可物件を再建築可能にする方法をお伝えします。

行政による救済措置以外で再建築不可物件を再建築可能にする方法は以下の2つです。

- 隣接地から借地または土地購入する

- セットバック工事を行う

それぞれ解説します。

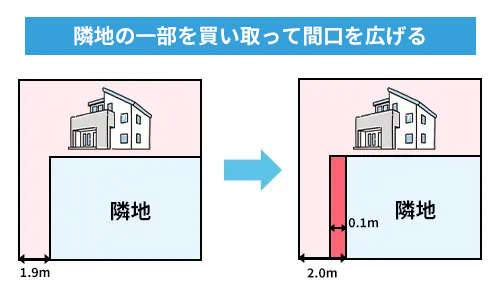

隣接地から借地または土地購入する

建物の間口が2m未満のため、接道義務を満たせず、再建築不可になっている場合は、以下の2つの方法で再建築可能にできます。

- 隣接地を購入する

- 隣接地の土地を借りる

隣接地の土地の一部を購入することで、間口を2m以上確保できれば接道義務を満たし、再建築可能になります(下図参照)。

ただし、隣地所有者の同意がなくては実現できません。

また、仮に同意を得られても、あなた自身に土地を購入する資金力がないと買い取れません。

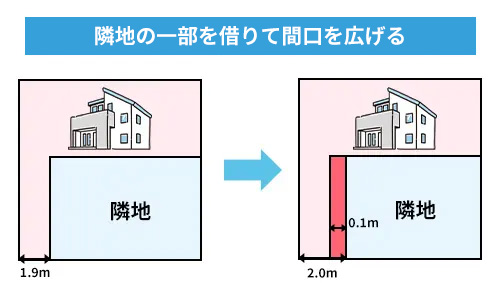

購入ではなく、隣接地の一部を借りることで、間口を2m以上確保し、再建築可能にする方法もあります。(下図参照)。

借りた土地は再建築可能になった段階で隣地所有者に返すことになるため、購入より隣地所有者の同意は得やすいかもしれません。

ただし、購入ほど高額でないにしても、隣地を借りるためには賃料の支払いが必要となり、そうした交渉を隣地所有者としなくてはなりません。

あなた自身に隣地の購入や借り受けが可能なくらい資金力があり、隣地所有者と良い関係を築けているのなら、試してみても良い方法といえます。

セットバック工事を行う

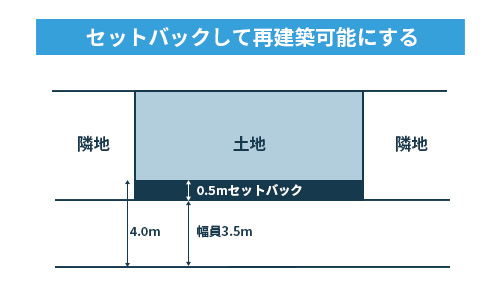

敷地が面する道路の幅員が4m未満で接道義務を満たせない場合は、セットバック工事を行い、幅員4m以上を確保する方法があります。

セットバックとは、敷地の一部を道路とすることで、道路の幅を確保する工事です。

たとえば、上図のように、道路の幅員が3.5mの場合、自身の敷地を0.5m後退させ、後退させた0.5mを道路とすれば、幅員4m以上となり、再建築可能になります。

ただし、セットバックした分、敷地が狭くなるため、建て替えする際、現状より小さな建物しか建てられない可能性があります。

また、セットバックの費用として20万円〜80万円ほどかかり、工事が完了するまでに半年ほど要します。

そのため、再建築可能にする目的が売却することならば、費用と時間をかけてセットバック工事を行うより、現状のままで専門の不動産買取業者に売却することをお勧めします。

また、セットバックの概要については、以下の記事で詳しく解説していますのでご確認ください。

再建築不可物件をそのまま活用する方法もある

行政による救済措置も自力で再建築可能にすることも難しい場合、再建築不可物件のまま活用するのも1つの手です。

再建築不可物件の活用方法として、以下の8つが挙げられます。

- 駐車場として活用する

- コンテナハウスとして活用する

- 家庭菜園として貸し出す

- 資材置き場として貸し出す

- 賃貸物件として貸し出す など

再建築不可物件を活用する際は、駐車場や資材置き場など建物を建てる必要がない活用方法が有効です。

ただ、現状建物があり、利便性の良い立地の場合は、賃貸物件にリフォームすることで収益化できる可能性もあります。

いずれの活用方法にも、費用がかかり、一定のリスクが伴いますが、再建築可能にすることにお金や時間をかけるより、思い切って活用してみたいという方はチャレンジしても良いでしょう。

そうした方は、下記の記事で、より詳しく再建築不可物件の活用方法をお伝えしていますので、ぜひご確認ください。

再建築不可で救済措置(抜け道)を行うのが難しいときは専門の買取業者へ

ここまで、再建築不可物件を再建築可能にする方法や、活用方法についてお伝えしてきました。

しかし、いずれの方法も実際に行うには費用や時間がかかります。

特に行政の救済措置については手続きも煩雑で、一般の方が行うのは苦労が伴うでしょう。

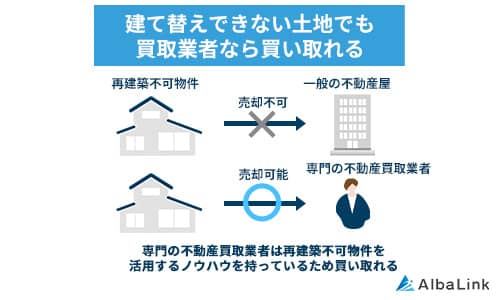

そこで、もしあなたが、時間をかけることなく、再建築不可物件を手放したいと考えているなら、専門の買取業者へ売却することをお勧めします。

再建築不可物件は一般の個人が買い手である不動産仲介業者に売却を依頼してもまず売れません。

建て替えできない物件を欲しがる一般の個人は少ないためです。

しかし、再建築不可物件専門の買取業者に売却を依頼すれば、再建築不可物件をそのままの状態で、かつスピーディーに売却できます。

なぜなら、専門の買取業者は買い取った再建築不可物件を運用・再販して利益を生み出すノウハウを持っているためです。

買取業者は活用方法に合わせて業者自らリフォームをおこなうため、売主のあなたが費用負担をしてリフォームなどを行う必要はありません。

次項で弊社Albalinkが実際に買い取った再建築不可物件を紹介します。

弊社Albalinkの再建築不可物件買取事例

弊社Albalinkも再建築不可物件の買取実績が豊富にある専門の不動産買取業者です。

たとえば下記は弊社が買い取った千葉県富津市の再建築不可物件です。

この物件は前面道路の幅員が2m未満で接道義務を果たしていませんでした。  また、下の写真の「BEFORE」を見てもらえばわかる通り、室内も老朽化が進んでいましたが、弊社はこの物件を600万円で買取り、リフォームを施したのち、提携している不動産投資家へ再販致しました。

また、下の写真の「BEFORE」を見てもらえばわかる通り、室内も老朽化が進んでいましたが、弊社はこの物件を600万円で買取り、リフォームを施したのち、提携している不動産投資家へ再販致しました。  このように弊社は再建築不可物件の再販先や運用方法を豊富に持っているため、老朽化が進んだ再建築不可物件であっても買い取ることができます。

このように弊社は再建築不可物件の再販先や運用方法を豊富に持っているため、老朽化が進んだ再建築不可物件であっても買い取ることができます。

実際、再建築不可物件をはじめ、弊社に物件の買取依頼をしていただいたお客様からは「売れずに困っていたが買い取ってもらえてホッとした」「もっと早く依頼すれば良かった」といった感謝の言葉を多数いただいております(下記Google口コミ参照)。

また、弊社は不動産買取業者として上場を果たしており、社会的信用も得ています。

ですから、「再建築不可物件の売却など初めてで不安なことばかり」という方こそ、弊社にご依頼いただければと思っております。

これまで培ったノウハウをフル活用し、あなたの再建築不可物件をできる限りスピーディーかつ高値で買い取らせていただきます(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。

>>【再建築不可物件でも高額売却!】無料で買取査定を依頼をする

なお、以下の記事では再建築不可物件をできる限り高値で売却するテクニックをご紹介しています。

併せて参考にしてください。

まとめ

今回は、再建築不可物件を「再建築可能」にする救済措置として、以下3つの方法を紹介しました。

- 隣人から土地を借りる、もしくは購入する

- 道路の位置指定申請をする

- 43条但し書き申請を行う

ただし、上記3つの救済措置を実践するには、膨大な手間とお金がかかってしまいます。

もし、余計な手間をかけることなく、再建築不可物件を手放したいと考えているなら、専門の買取業者へ売却の相談をしましょう。

専門の買取業者は、再建築不可物件を現状のまま、売主であるアナタから買い取ってくれるので、数週間から1か月程度で現金化できます。

ちなみに、当サイトを運営している「株式会社AlbaLink(アルバリンク)」は、再建築不可物件に強い専門の買取業者です。

過去にはフジテレビの「newsイット!」に訳あり物件専門の買取業者として紹介されました。

年間で5,000件以上のご相談(※)に対応する弊社スタッフが、アナタの再建築不可物件を少しでも高く買い取らせていただく方法を、あらゆる角度から模索いたします。

※2023年1月1日~2023年10月25日現在の実績:相談/5,555件:買取/600件

「何から始めたらよいのか分からない」「とりあえず、物件の評価額(査定価格)を知りたい」などといった相談も大歓迎です。

無料で相談を承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら