共有持分とは?3つの事例でわかりやすく解説

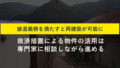

共有持分とは、不動産に対して各共有者が持つ「所有権」の割合のことを言います。

不動産を共有で所有していると言っても、物理的に「Aさんの持ち分はここまで」「Bさんの持ち分はここまで」というように明確に決まっているわけではありません。

例えば、共有持分がAさんとBさんで1/2づつであれば、AさんとBさんは不動産全体に対して割合的に権利を持っているということです。

共有持分があるということは、AさんとBさんは共有名義の不動産を所有していることになります。

不動産に対して複数の所有者が登記されている状態。

AさんとBさんが共同で不動産を購入して共有持分が1/2づつの場合、「Aさん名義の持分1/2、Bさん名義の持分1/2」と登記される。

本章では、共有持分についてをわかりやすく解説するため、戸建て、マンション、土地の事例を用いて理解を深めていきましょう。

本章では、共有持分についてをわかりやすく解説するため、戸建て、マンション、土地の事例を用いて理解を深めていきましょう。

共有名義について詳しく知りたい場合は、以下の記事も参考にしてください。

戸建て

実家の一戸建てを相続で取得したケースを例に挙げてみましょう。

相続税評価額4,000万円の父所有の実家を、母と子で法定相続分どおりに相続した場合の持ち分は以下のとおりです。

- 母 法定相続分1/2 2,000万円/4,000万円 持分=1/2

- 子 法定相続分1/2 2,000万円/4,000万円 持分=1/2

マンション

中古マンションを夫婦でぺアローンを組んで取得したケースを例に挙げてみましょう。

例えば、5,000万円の中古マンションを夫3,000万円、妻2,000万円のローンで購入した場合の持分は以下のとおりです。

- 夫 3,000万円/5,000万円 持分=3/5

- 妻 2,000万円/5,000万円 持分=2/5

土地

土地を親子で出資して取得したケースを例に挙げてみましょう。

例えば、6,000万円の土地を父親が現金4,000万円、子が現金2,000万円を出資して取得した場合の持分は、以下のとおりです。

- 父親 4,000万円/6,000万円 持分=2/3

- 子 2,000万円/6,000万円 持分=1/3

共有不動産は売却や活用が制限される【3つのケース】

共有名義の不動産は、単独名義の不動産と異なり、自らの意思や意向のみで権利の行使はできず売却や活用は制限されるケースがあります。

本章では、共有不動産で制限がかかる3つのケースについてご紹介します。

・共有物の「管理」は共有者の過半数の同意が必要

・共有物の「保存」は各共有者が単独で行える

共有物の「変更や処分」は共有者全員の同意が必要

共有物の「変更や処分」は、不動産に対する行為としては重要な事柄であるため、共有者全員の同意が必要です。

共有物の変更とは、建物の増改築や建て替え工事、共有地である畑を宅地造成する行為などが該当します。

参照元:(共有物の変更)第251条

また、共有物の処分とは、不動産の売却や担保に入れることなどが該当します。

つまり、これら不動産の変更や処分行為については、共有者全員の同意が必要です。

裏を返せば、誰か一人でも変更や処分に反対すれば行為自体が制限されてしまいます。

共有物の「管理」は共有者の過半数の同意が必要

共有物の管理行為では、共有者の過半数の同意が必要です。

参照元:(共有物の管理)第252条

共有物の利用や改良に関する行為を指す。

管理行為ができる範囲は、「財産の性質を変えない範囲内の利用又は改良」と規定されている。

共有物の利用とは、不動産を賃貸住宅として貸し出すこと、改良とはリフォームなどが該当します。

過半数の同意となるので、共有者2人で1/2ずつの持分であればどちらか一方、共有者3人で1/3ずつの持分であれば、共有者2人以上(持分2/3以上)が必要です。

保存行為や管理行為について詳しく知りたい場合は、以下の記事も参考にしてください。

共有物の「保存」は各共有者が単独で行える

共有物の保存行為は、各共有者が単独で行えます。

不動産の現状維持するための行為。

共有物の保存行為は、共有者に制限されることないのが特徴です。

保存行為に該当するのは、共有不動産の修理や修繕、相続登記、不法占拠者への明渡請求などです。

共有持分の売却について詳しく知りたい場合は、以下の記事も参考にしてください。

「共有持分のみ」なら所有者単独で自由に扱える

共有持分の不動産は、先述でご紹介とおりに多くの制約があります。

一方で共有持分のみであれば、所有者単独で売却を行えます。

持分の範囲内であれば、不動産を自由に扱える権利があるからです。

持分の範囲内であれば、不動産を自由に扱える権利があるからです。

参照元:(所有権の内容)第206条

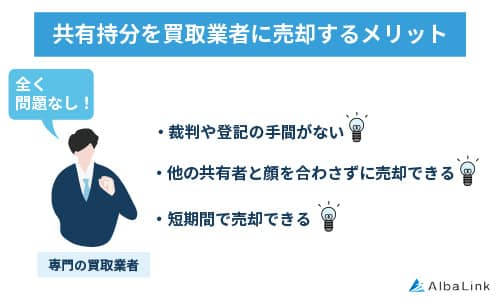

共有持分のみの売却であれば、他の共有者に売却の同意を得る必要がないなどのメリットがあります。

なお、共有持分のみの売却であれば、専門の買取業者への売却がおすすめです。

なぜなら共有持分の不動産は、市場のニーズが少なく消費者が一般的に求めるものではないため売却がしにくいからです。

弊社アルバリンクは、売却がしにくい共有持分の不動産を積極的に買取ります。

共有持分の売却について詳しく知りたい場合は、以下の記事も参考にしてください。

共有持分を所有し続ける5つのリスク

不動産の共有持分を所有し続けることには、将来的なリスクが考えられます。

本章では、5つのリスクについてご紹介します。

・税金や管理費の負担割合で揉める

・共有不動産の権利関係が複雑化する

・買い手がつかず資産価値が減る

・共有物分割請求訴訟を受ける可能性がある

不動産を自由に処分できない

共有持分の不動産は、自らの意思のみで自由に処分できないリスクがあります。

前述したように、不動産を売却するには所有者全員の同意が必要だからです。

例えば、実家を兄弟の共有で相続した場合、実家を引き継いで居住している兄が転勤になったからという理由で売却しようと思っても、実家がなくなることに反対する弟がいたら、売却はできません。

また、借金の返済で共有持分の不動産を売却したいと思っても、他の所有者がお金に困っていないなら売却に同意することはないでしょう。

つまり、不動産に共有持分を持つ人がいると自由に処分できないリスクがあります。

税金や管理費の負担割合で揉める

共有持分の不動産を持つと、税金や管理費の負担割合で揉めるリスクがあります。

なぜなら、このような不動産の維持管理費の負担については、ルールが特に決まっていないからです。

健全な維持管理を長年続けていくには、共有者間での適度な話し合いや意思疎通できる関係性が重要となります。

仮に共有者が兄弟などの身内であったとしても、世帯を分けて居住していれば人間関係はどうしても希薄になりがちです。

例えば、固定資産税に関しては代表者一人に納付書が郵送され、税額を共有者で折半する義務はありません。

毎年1月1日時点のマイホームなどの不動産所有者に課税される税金。

税額は「固定資産税評価額×1.4%(標準税率)」で算出され、自治体から毎年春頃に税額が通知される。

前もって負担割合を決めておくことや定期的に連絡を取り合える仲でなければ、負担割合などについて揉めるケースが出てくるでしょう。

また、マンションであれば管理費や修繕費の負担、仮に不動産が空き家であれば定期的な実働管理なども必要でしょう。

このような負担については、「私は払っているのに、Bは支払っていない」「私がいつも空き家の管理をしていて、Bは何もやらない」などど、トラブルの火種になりやすいのです。

不動産を共有持分で所有し続けることは、将来にわたりリスクが生じやすい状況と言えます。

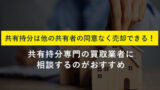

共有不動産の権利関係が複雑化する

時間の経過により、共有不動産の権利関係が複雑化するリスクがあります。

共有持分を長年続けることで、共有者の死亡により相続が発生してしまうからです。

相続により所有者が2人から3人、4人と増えてしまえば、合意形成や意思疎通、話し合い等も困難となります。

相続により所有者が2人から3人、4人と増えてしまえば、合意形成や意思疎通、話し合い等も困難となります。

例えば、当事者間で連絡が取り会えていたとしても、相続で子に引き継がれればこれまでのように連絡を取り合うことができなくなる可能性が高いです。

このように不動産の処分や管理方法の変更など、共有者間の話し合いや意思確認が必要なときにできずに、合意形成自体が難しくなるリスクがあります。

買い手がつかず資産価値が減る

共有持分の不動産を売却しようと思っても、買い手がつかず資産価値が減るリスクがあります。

買い手が仮に共有持分の不動産を取得しても、その不動産の一部の権利を取得するのみに留まるので自由に使用や活用ができないためです。

例えば、Aマンションの201号室の持分1/2を売却すると、価格は全体の半分程度にしかなりません。

さらに、その不動産の使用には他の持分を持つ所有者の意見も反映されるので、大幅に制限がかかる可能性があります。

自らの資財を投じて不動産を取得したにも関わらず、自由に使えないことを求める人は少ないでしょう。

そのため、不動産としての需要が極端に少ないために買い手がつかず、仮に売却できたとしても相場と比較して相当な安価となってしまいます。

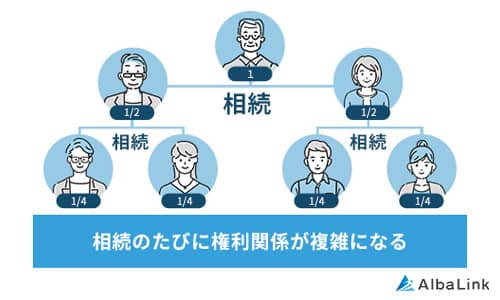

共有物分割請求訴訟を受ける可能性がある

共有持分の不動産を所有し続けると、共有物分割請求訴訟を受ける可能性があります。

共有となっている不動産の共有状態の解消を求める訴訟のこと。

共有物分割請求調停で当事者間の話し合いがまとまらない場合に裁判所が決断を下す。

共有状態を解消するには、他の共有者に対して共有状態解消の話し合いや裁判所に訴訟を起こすことが一般的です。

基本的には、当事者間の話し合い(共有物分割調停も調停委員立会いのもと当事者同士での話し合いとなる)で決まるのがベストです。

一方で、人間関係が希薄となり連絡を取り合うことが少なくなると、話し合いでの解決が難しいケースも出てきます。

一旦訴訟に発展してしまうと、その後の共有者との人間関係の悪化や解決までに時間が掛かること、弁護士費用が掛かるなどのリスクがあります。

よって、このようなリスクを避けるためにも、共有持分の不動産は所有し続けないほうがよいでしょう。

なお、共有物分割請求訴訟の費用等について詳しく知りたい場合は、以下の記事も参考にしてください。

共有持分の処分できる7つの方法

ここまで、共有持分の不動産を所有する将来的なリスクについて理解してきました。

そうすると、共有持分の不動産をなんとかして手放す方法が知りたいと思うでしょう。

ご安心ください。

共有持分の不動産でも、手放す方法があります。

・土地を分筆して分ける【現物分割】

・他の共有者の持分を買い取る【代償分割】

・共有物分割請求を行う

・共有持分を放棄する

・共有持分を譲渡する

・共有持分のみを第三者に売却する

なお、共有持分の売却は、専門の不動産業者への買取がおすすめです。

理由は後ほど説明しますが、専門の不動産会社は共有持分の不動産を迅速に現金化できます。

弊社アルバリンクは、共有持分の不動産など訳あり物件を高値買取しています。

共有持分の売却で買取をご検討なら、まずは弊社アルバリンクの無料査定をご利用ください。

共有持分を処分する方法について詳しく知りたい場合は、以下の記事も参考にしてください。

共有不動産を売却して売却金を分ける【換価分割】

共有持分を処分する最も理想的な方法は、共有不動産を売却して売却金を分ける換価分割です。

不動産を売却して持分割合に応じて売却資金を分配する方法。

共有持分のみの売却は法律上可能ですが、他の共有者がいることで買主は自由に不動産を使用若しくは活用ができないため購入のメリットは低く、資産価値は低くなってしまいます。

共有持分のみの売却は法律上可能ですが、他の共有者がいることで買主は自由に不動産を使用若しくは活用ができないため購入のメリットは低く、資産価値は低くなってしまいます。

しかし、共有者全員の同意のうえで不動産全体で売却ができれば、相場並みの売却が可能です。

さらに、相場並みの売却ができれば、売却に掛かった経費を差し引いても売却で得られた資金が多く残る可能性が髙く、結果として共有者全員に入る金銭が多くなります。

なお、換価分割のメリットは以下のとおりです。

・不動産がなくなるので今後トラブル等になる心配がない

一方で、換価分割のデメリットは以下のとおりです。

・売却に時間が掛かることがある

・希望通りに売れるとは限らない(売れない可能性もある)

換価分割では、持分通りの公平な分配や共有の不動産を処分できる大きなメリットがあります。

しかし、共有持分の不動産が事故物件、再建築不可物件、がけ地、田舎立地など不動産需要が極端に低い物件であるとそもそも売却自体が難しいというデメリットもあるので注意しましょう。

換価分割は、以下のような人におすすめです。

・不動産を処分しても問題ない人

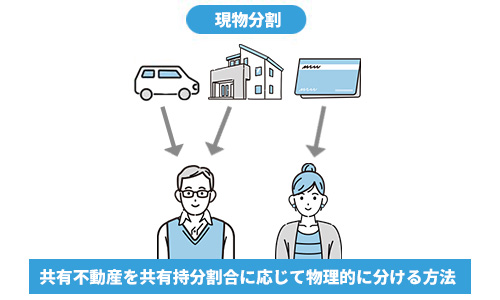

土地を分筆して分ける【現物分割】

土地の場合には、分筆して分ける現物分割をすることで共有持分を処分できます(共有状態を解消できます)。

共有持分の不動産を物理的に分ける方法。

共有持分の土地を分筆して、持分ごとの単独所有する方法が一般的。

現物分割は、土地を売却する手間もなく分筆登記を行うだけなので、公平性は高い方法と言えます。

現物分割は、土地を売却する手間もなく分筆登記を行うだけなので、公平性は高い方法と言えます。

現物分割のメリットは、各々単独所有となり不動産を自由に使用や活用ができることです。

共有者全員の同意を得ることなく、土地にアパートを建設したり売却したりと思い描いた土地活用を実現できます。

一方で現物分割のデメリットは、以下のとおりです。

・建物など現実的に分割できないものには適用できない

狭い土地では、そもそも分割できないケースもあります。

例えば、都心部の狭小な土地だと間口が狭く、分割することで接道がない土地が生まれること、さらに狭小な土地になることで評価額を下げる可能性もあるでしょう。

また、分筆後にも埋設されている水道管やガス管に問題が生じないか、土地境界が確定できるかなども注意します。

現物分割は、以下のような人がおすすめです。

・共有者間で話し合いができる

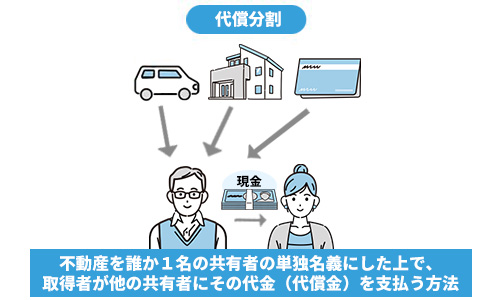

他の共有者の持分を買い取る【代償分割】

他の共有者の持分を買取ることで、共有持分の不動産を処分する(共有状態を解消する)代償分割があります。

特定の共有者が、他の共有者の持分を買取ることで共有状態を解消すること。

他の持分を取得したい共有者が、他の共有者に持分を買い取ることを提案し、代償金を支払うことで双方が合意に至ることで成立する。

代償分割を行う上では、以下のような注意点があります。

代償分割を行う上では、以下のような注意点があります。

・特定の共有者が持分を取得する正当な理由

・共有不動産を正当な価値で評価すること

なお、このなかで気になるのは「特定の共有者が持分を取得する正当な理由」とは何かです。

例えば、持分を取得したい共有者がその不動産に居住している場合、他の共有者から持分を取得したいなどの理由だと認められるケースがあります。

実家を引き継いで居住している兄が、実家に居住していない弟の持分を取得するケースが考えられるでしょう。

代償分割のメリットは、以下のとおりです。

・持分を手放した人には代償金が入るので、平等に近い形で共有状態を円満に解消しやすい

・不動産を売却せずに共有状態を解消できる

一方で、代償分割のデメリットは以下のとおりです。

・共有持分を取得した人に多額の資金が必要になる

代償金でよくトラブルになるのが、代償金の設定です。

持分を取得したい人は代償金を少しでも低く抑えたいと思い、一方で持分を手放す人は代償金を少しでも多く取得したいと考えます。

また、どの不動産会社の査定を採用するかも問題になるケースがあります。

よって、先般ご案内したとおりに共有不動産の正当な評価が代償分割をトラブルなく進めるポイントです。

代償分割は、以下のような人におすすめです。

・代償金を支払うだけの資力がある人、若しくは共有持分の現金化を考えている人

・共有者との話し合いが円滑にできる人

共有持分の買取請求について詳しく知りたい場合は、以下の記事も参考にしてください。

共有物分割請求を行う

共有物分割請求を行うことで、共有持分の処分ができます。

共有となっている不動産の共有状態を解消することを求めること。

共有物分割請求調停と共有物分割請求訴訟がある。

調停委員が立会い裁判所で共有物分割に向けて共有者間で話し合いすること。

裁判所が判断するのではなく、当事者間で話し合いを完結させることが特徴。

共有物分割請求がある理由は、当事者間での話し合いでどうしてもまとまらないケースがあるからです。

共有物分割請求を行うメリットは、以下のとおりです。

・記録が残っているので合意した内容を相手に覆されることがないこと

・共有物分割請求訴訟では、裁判所が共有状態の解消方法を決めてくれる

一方で、共有物分割請求を行うデメリットは以下のとおりです。

・望み通りの判決結果になるとは限らない

共有物分割請求は、訴訟に発展すると共有解消に時間とお金が掛かるので、調停で話し合いをまとめる方法が得策です。

なお、当事者間が話し合いができないほど関係が悪い状態等の場合には、調停を経ずに訴訟を行うこともできます。

よって、共有物分割請求は以下のような人におすすめです。

・当事者間での話し合いがそもそも難しい人

共有持分を放棄する

共有持分を放棄することで、共有持分の処分ができます。

登記された自らの持分を文字通り放棄すること。

共有持分の放棄では、他の共有者が登記申請に協力する必要がある。

共有持分の放棄は、「話し合いがまとまらない」「他の共有者と疎遠であるから」などの理由で行われます。

共有持分の放棄には、他の共有者の同意は必要なく、持分放棄の意思を示し変更登記の手続きが必要です。

なお、共有持分の放棄では、持分の一部のみを放棄することはできません。

また、自分よりほかの共有者が放棄を行い、最後の一人となってしまうと放棄ができなくなります。

つまり、共有持分の放棄は「早い者勝ち」と言われています。

共有持分の放棄を行うメリットは、以下のとおりです。

・共有に関わるストレスや負担から解放される

一方で共有持分の放棄を行うデメリットは、以下のとおりです。

・登記についての共有者の協力が得られない可能性がある

・放棄した持分は他の共有者に割り当てられるので、税負担が増えるなどでトラブルになるおそれがある

共有持分の放棄は、以下のような人がおすすめです。

・他の共有者の協力が得られそうな人

共有持分の放棄について詳しく知りたい場合は、以下の記事も参考にしてください。

共有持分を譲渡する

共有持分を他の共有者へ無償譲渡することで、共有持分の処分ができます。

無償譲渡先は、同じ不動産の共有者がおすすめです。

その理由は、共有者にとってメリットを享受できる可能性が高いからです。

例えば、兄弟間で実家を共有しているとき、兄が弟の持分の無償譲渡を受けることで単独名義となり、売却や活用がしやすい不動産となります。

共有持分の譲渡を行うメリットは、面倒なお金のやり取りをせずに共有持分を手放せることです。

一方で、共有持分の譲渡を行うデメリットは、以下のとおりです。

・共有者同士の仲が悪く、無償譲渡の話すらできない場合も実現しない

共有持分を譲渡することがおすすめなのは、無償譲渡することで他の共有者に明確なメリットが生まれる人と言えます。

共有持分の譲渡でかかる税金について詳しく知りたい場合は、以下の記事を参考にしてください。

共有持分のみを第三者に売却する

共有持分のみを第三者に売却することで、共有持分の処分ができます。

共有持分の売却には、以下2つの方法があります。

・専門の買取業者に買い取ってもらう

共有持分の売却について詳しく知りたい場合は、以下の記事も参考にしてください。

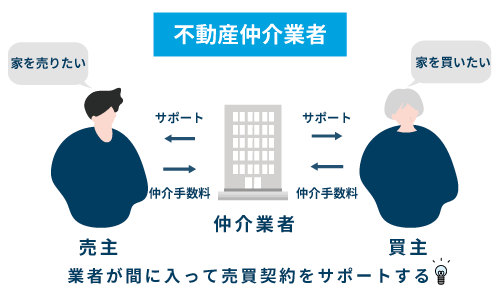

仲介業者に売却を依頼する

共有持分のみを仲介業者に売却する方法があります。

通常の不動産売却では、あかの他人である第三者が購入するケースが大半です。

しかし、共有持分の不動産を取得しても共有者の同意が必要となるため、自由に使用や活用はできません。

つまり、不動産としての需要が少ないために、一般消費者向けに売却活動することは現実的ではないでしょう。

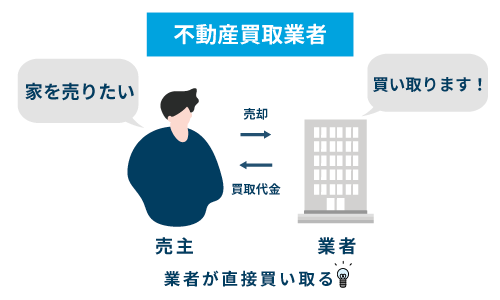

専門の買取業者に買い取ってもらう

共有持分のみを専門の買取業者に買い取ってもらう方法があります。

専門の買取業者であれば、共有持分のみであっても迅速に買取できます。

専門の買取業者であれば、共有持分のみであっても迅速に買取できます。

共有持分の買取であれば、売れない不安がなく、共有者の意思・同意の確認や話し合いなど面倒な過程を取る必要がありません。

さらに、共有持分を買取業者に売却すると、余計な手間がなく短期間で売却できます。

他の共有者の同意を得ることなく売却ができるので、総じて自らの意思のみで迅速に現金化できるメリットがあります。

なお、共有持分の買取なら株式会社アルバリンクの利用がおすすめです。

なお、共有持分の買取なら株式会社アルバリンクの利用がおすすめです。

弊社アルバリンクは、共有持分の不動産の買取経験が豊富にあり、迅速かつ高値売却ができます。

共有持分の不動産の査定は無料です。

他の共有者と揉めることなく共有持分の不動産を手放したいのであれば、弊社アルバリンクの無料買取査定をご利用ください。

共有持分の買取業社について詳しく知りたい場合は、以下の記事も参考にしてください。

まとめ

不動産の共同購入や相続等で、共有持分の不動産を所有する機会は珍しくありません。

しかし、共有持分の不動産は変更や処分、管理行為等に制限を受けるリスクがあります。

例えば、売却などの処分や賃貸住宅などでの活用は、他の共有者の同意が必要となるので、不動産を所有しているにも関わらず自由に使用や活用等をできません。

また、共有持分のみの売却も可能ですが、売却価格は相場より安価となること、譲渡や分筆等は共有者の同意、放棄すると共有者とトラブルになるリスクがあります。

つまり、共有持分のみを手放したいと思っても、処分方法によっては面倒な話し合いや同意を得る必要、トラブルになる恐れがあります。

よって、このような共有持分の売却は、共有者との話し合いや同意が不要な専門の買取業者への売却がおすすめです。

専門の買取業者は、過去にこのような不動産の取り扱い経験が豊富にあるので、共有持分の不動産でも迅速且つ高額買取できます。

弊社アルバリンクは、共有持分の不動産を買取る専門業者です。

共有持分の不動産の所有でお困り又は処分を検討しているなどのご相談は、株式会社アルバリンクにおまかせください。

株式会社アルバリンクでは、共有持分の不動産を無料で査定しています。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら