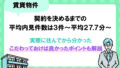

共有持分の放棄は本人の意思でいつでも可能

共有持分を放棄したい人は、いつでも自分の意思表示だけで持分放棄を行うことが可能です。

売買や贈与などの「契約行為」は、双方の合意がなくては効力が生じません。

一方で、持分放棄は「単独行為」とされており、放棄者の意思表示だけで効力が生じる類いの法律行為です。

また、持分放棄を行うと、放棄者の持分は持分割合に応じて他の共有者へと帰属されます。

このことは、民法第255条にて定められています。

第255条

共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。

実際には他の共有者と協力して登記が必要

先述の通り、持分放棄は自分の意思表示だけで行うことが可能です。

ただしここで問題となるのが、「民法上、持分放棄の効力を第三者へ主張するには登記が必要」という点です。

結論、他の共有者全員と協力して「持分移転登記」を行わなければ、持分放棄したとしても、その事実を第三者へ証明できないため、実質的に持分放棄の意味がなくなってしまいます。

具体例をもとに解説していきます。

AとBが共有している土地があるとします。

Aはこの共有地を不要と考えており、Bに対して持分放棄の意思表示を行いました。

ただ、この共有地を不要と考えているのはBも同じで、「土地に関する責任を1人で負いたくない」と登記への協力を拒否した。

上記例のようにBが協力せず、「A持分移転登記」が行われていない状態では、共有者の間では持分放棄の効力が生じますが、これを第三者に主張することができません。

具体的には以下のようなケースが考えられます。

- 「従前、Aが固定資産税の納税通知書を受け取っていれば、通知書はそのままAに届く」

- 「崖地などで土地に危険性があり、第三者へ危害を加えた場合、AB両者が損害賠償責任を負う」

- 「放棄者Aが死亡した際に、A持分に相続が発生し、将来の相続人がトラブルに巻き込まれる」

上記については後ほど詳しく解説します。

なお、持分放棄で他の共有者に持分が帰属する、と言うのはあくまで「他の共有者がいる」場合に限る話です。

「所有権の放棄」は民法上認められていないので、他の共有者に持分放棄されて最後の一人(つまり単独所有者)になった人が、不動産の責任から逃れることは不可能です。

したがって、2者が共有している不動産で言えば、一方の共有者が持分放棄をしたら他方の共有者は不動産の全責任を負うこととなり、かつこの責任を逃れる事はできません。

このことから、持分放棄とはある意味「早い者勝ち」な制度と言えます。

持分移転登記については以下の記事でも詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。

共有持分の放棄が権利の濫用として認められないことがある

共有持分を放棄すると、その権利はほかの共有者へ移行します。

しかし、資産価値のない不動産は誰しもが持ちたくないと考える傾向にあります。

そのため、共有者が次々と共有持分を放棄する事態になると、最後に残された1人が大きな負担を強いられてしまいかねません。

そこで民法第1条第3項では、ほかの共有者に不当な負担を押しつける共有持分の放棄を「権利の濫用」として禁止しています

共有持分を放棄したくても、権利の濫用と判断されて放棄できないケースもあるため、注意が必要です。

農地でも持分放棄が可能

相続した土地が農地で不要であった場合も、持分放棄をすることは可能です。

あなたが農地の持分を放棄したら、ほかの共有者があなたの持分の権利を取得することになります。

この場合は、農地法の許可も不要です。

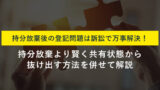

登記引取請求訴訟で他共有者の協力なしに登記可能

持分放棄をした人が「登記まで行いたいが、相手の協力が得られない」と言った場合、訴訟を利用して最終的に放棄者の単独で登記手続きをすることが可能です。

このとき利用される訴訟を「登記引取請求訴訟」といいます。

上記したAB共有名義の土地の例で、Aが自身の共有持分を放棄したとしましょう。

Aを登記義務者(登記によって持分を手放す人)、Bを登記権利者(登記によって持分を取得する人)として、「A持分全部移転登記」を当然AB共同申請で行わなければなりません。

このとき、Bが登記手続きに協力しなければ、AがBに対して「登記引取請求訴訟」を起こすことが可能です。

訴訟を申し入れた裁判所に訴訟内容が認められた場合、判決を用いて登記義務者(A)が他の共有者の協力なしに登記手続きを行えます(=単独申請で行う「判決による登記」)。

このような「登記義務者から登記権利者に向けて登記手続きを求めた判決に基づく登記」は不動産登記法第63条1項を根拠に認められています。

不動産登記法第63条

(冒頭部分省略)申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。

登記できないリスク

持分放棄の意思表示をしたにもかかわらず、他の共有者が登記に協力しない場合は、登記引取請求訴訟を用いることで放棄者単独での持分移転登記が可能であることがわかりました。

ではここからは、持分放棄した人が、他の共有者に登記名義を引き取ってもらえない場合のリスクをもう少し詳しく解説します。

ここでは、ABそれぞれの持分割合を「A持分2分の1」「B持分2分の1」とします。

これからご紹介するリスクを回避するために、持分放棄の意思表示後は訴訟なども利用して必ず登記手続きを行うようにしましょう(訴訟の手順は後述)。

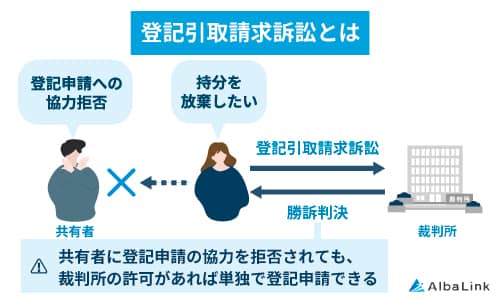

固定資産税

共有不動産に毎年かかる固定資産税は、原則として共有者全員で持分割合に応じて負担するよう定められています。

地方税法第十条の二 共有物、共同使用物、共同事業、共同事業により生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。

そして、Aは持分放棄の意思表示を行ったしても、登記手続きを完了させない限りは、共有不動産に毎年かかる固定資産税をBと連帯して支払い続けなくてはなりません。

民法上持分放棄の効力が発生していても、市区町村役所は一件一件その実体を確かめることはしません。

税法上「台帳主義」といって、「誰の名義で登記されているか」という基準でしか役所は納税義務者を判断しないからです。

具体的には、毎年1月1日時点で登記簿に名義人として登記されている人に対して固定資産税が課税されます。

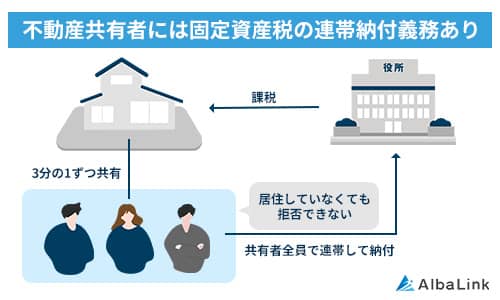

なお、共有不動産にかかる固定資産税納税通知書は、共有者のうちの代表者1名に対して全額分が送られてくるため、従前A側に通知書が送られていたケースではAがBの負担分を立て替える形になる場合があります。

【固定資産税納税通知書の見本】

役所への支払いを立て替えた後でAはBにその金銭を請求することになりますが、Bが2分の1の精算に応じてくれないことも考えられます。

共有不動産に課される固定資産税の納税義務者については、以下の記事でも詳しく解説しています。

管理者責任が残る

持分放棄の意思表示を行ったとしても、登記手続きを行わなければ、その効力を第三者へ主張できません(先述)。

そのため、共有不動産が原因となって他人に損害を与えたなどの場合には、A(放棄者)にも損害賠償責任が生じる可能性があります。

以下、建物の倒壊によって建物所有者が損害賠償責任を追求された裁判例です。

阪神淡路大震災によって、神戸市東灘区にある区分マンションの1階部分の倒壊により、賃借人等7名が死傷したことについて建物所有者が提訴されたケース。神戸地裁は、建物の所有者に対して被害者7名合計で約1億3千万円の損害賠償義務があることを認めました。

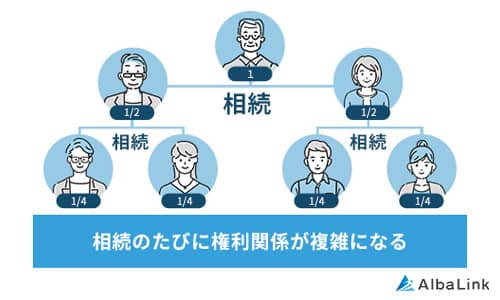

死亡時に相続の対象となる

持分放棄の意思表示を行ったとしても、登記手続きを済ませていなければ、放棄者の死亡時に持分が相続の対象となります。

上記例で仮に、Aに配偶者Cと子供DEがいたとしましょう。

この場合、Aが死亡するとA持分はCDEへ相続され、結果的にBCDEの四者での共有状態となります。

現時点の共有者AB間は不仲でなかったとしても、将来配偶者や子供がBとうまくやっていけるとは限りません。

もし、将来共有者間で確執が生まれれば、共有不動産の売却や活用の際に合意形成が取れずに、トラブルが発生する可能性が高まります。

なお、共有持分を相続放棄したいとお考えの方は、以下の記事をご参照ください。

登記引取請求訴訟は裁判所に認められやすい

他の訴訟と比べて、登記引取請求訴訟は比較的裁判所から認めれらやすい訴訟と言えます。

なぜなら、登記引取請求訴訟において原告側は「持分放棄の意思表示を行った事実」のみを立証できれば良いからです。

記事冒頭で引用した民法第255条でも、「共有者が持分を放棄したときは、その持分は他の共有者に帰属する」と明記されており、このことが法的根拠となります。

ただ、後々訴訟となった際に、持分放棄した側が意思表示を行った事実を客観的に証明するためにも、「内容証明郵便で他の共有者へ通知する」というプロセスを経ておくようおすすめします。

「誰が」「誰に」「いつ」「どういう内容の」郵便を送ったのかを郵便局が証明してくれる特別な郵便

登記引取請求権には時効がある

登記引取請求権はいつまでも行使できるわけではなく、「債権」として消滅時効にかかります。

民法第166条

債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。

二権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。

民法第166条1項では、債権の時効は「債権者が権利を行使できることを知った時から5年」とされています。

持分放棄の場合では、一般的に持分放棄の意思表示を行った時点から、5年経過時点で時効となり、登記引取請求訴訟を起こすことができなくなります。

放棄者本人は、持分放棄の意思表示を行った時点で、登記引取請求権が発生したことを知り得るとみなされるためです。

意思表示自体は持分放棄する人が一方的にできるものですが、仮に裁判等で時効が争われた場合は、「意思表示について確定日付のある文書(内容証明郵便など)」で事実を立証していくしかないでしょう。

登記請求権との違い

登記請求権とは、「登記権利者(登記により権利を得るもの)から登記義務者(登記により権利を失うもの)に対して登記手続きを請求できる」権利です。

例えば、不動産売買の場面で、買主(不動産の所有権を得る人)から売主(不動産の所有権を失う人)に対して「所有権移転登記」を求める際に登記請求権が用いられます。

一方、登記引取請求権は「登記義務者(登記により権利を失うもの)から登記権利者(登記により権利を得るもの)に対して登記手続きを請求できる」権利です。

繰り返しになりますが、持分放棄の場面で放棄者(共有持分権を失う人)から、他の共有者(共有持分権を得る人)に対して「持分移転登記」を求める際などに、登記引取請求権が用いられます。

カンタン1分査定

持分放棄を完了させる全プロセス

持分放棄を希望する当事者が、持分移転登記を完了させるまでを以下の3プロセスに分けて解説していきます。

- 持分放棄

- 登記引取請求訴訟

- 持分移転登記

では見ていきましょう。

以下の記事でも持分放棄の手順やかかる費用について詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。

持分放棄

持分放棄を希望する共有者が、他の共有者全員に対して意思表示の通知を行います。

後々裁判に発展した場合に「言った、言わない」になり得るので、内容証明郵便を用いて送付日と内容を証明できるようにしておきましょう。

ただ、他の共有者と関係破綻していないのであれば、まずは口頭で持分放棄の旨を伝えましょう。

いきなり内容証明郵便を用いると、他の共有者も警戒して、話し合いの余地がなくなってしまう可能性があるからです。

もちろん、すでに共有者間で話し合いの余地がないほど関係悪化している場合は、初めから内容証明郵便で意思表示を行うほかありません。

登記引取請求訴訟

万が一、他の共有者が持分放棄による登記手続きに協力しない場合は、登記引取請求訴訟によって放棄者単独で登記手続きを行うことが可能です。

前述した通り、登記引取請求訴訟は他の訴訟に比べて、訴訟から判決までの期間が比較的短い傾向にあります。それでも、一般的に判決までに半年から1年程度かかると考えておきましょう。

では、登記引取請求訴訟の流れを解説していきます。

他の共有者と話し合う

内容証明郵便にて意思表示を行ったにもかかわらず、他の共有者が持分移転登記に協力してくれなければ、まずは話し合いを試みましょう。

いきなり訴訟に踏み切るのは得策ではありません。

前触れなく訴訟を起こすと、相手方が態度を硬化させる恐れがあり、かえって争いが長引き、弁護士費用などがかさむ可能性があるからです。

弁護士に依頼する

話し合いが決裂した場合はいよいよ裁判となる可能性が出てきます。

裁判手続を専門知識のない個人が一から行うのは非常に困難であるため、弁護士へ依頼しましょう。

登記引取請求訴訟において弁護士へ依頼した場合は、基本的に放棄者本人が裁判期日に出廷する必要はありません。

よって、弁護士から指示された書類を用意したり、書類へ署名捺印を行うだけで、差し支えないでしょう。

- 不動産分野に精通した弁護士

- 弁護士ごとに得意分野があるため、不動産分野の相談実績が豊富な弁護士を選ぶようにしましょう。

不動産分野の案件に着手した経験のない弁護士では、各種書類の取り寄せ等で手間がかかり、余計な弁護士費用を請求される可能性があるからです。

法律事務所のHPや、電話で相談する際に確認してみると良いでしょう。 - 初回無料相談を受け付けている弁護士

- 近年では、初回の法律相談を無料で受け付けている法律事務所もあります。

少しでも弁護士費用を節約したいという人は、是非活用しましょう。 - もっとも重要なのは自分と弁護士の相性

- 最終的には、弁護士費用の安さよりも自分との相性が重要です。

弁護士は依頼主の代理人であり、円滑なコミュニケーションがなければ、裁判も望まない結果になるでしょう。

単純に、相性の悪い弁護士を選んでしまうと、裁判の期間中ずっとストレスを抱える羽目になります。

勝訴判決をもらう

裁判により、勝訴判決が確定したら弁護士から判決文を受け取ります。

登記引取請求訴訟を起こした場合は、この判決文に基づき放棄者単独での持分移転登記を行うことが可能です。

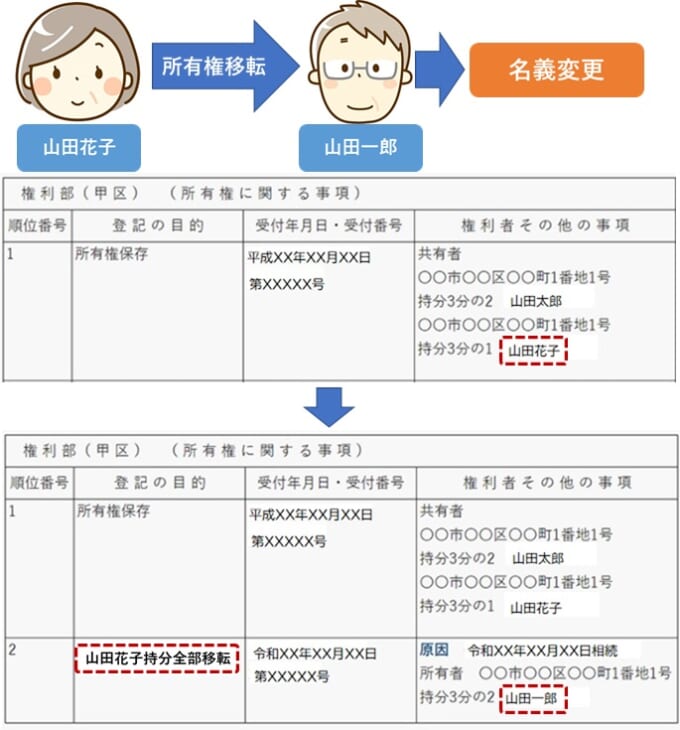

持分移転登記

持分移転登記を完了させることで、持分放棄の効力を第三者へと主張できるようになります。

持分一部移転登記は、専門知識を持たない個人が行うと手続きにミスが生じ、余計に時間がかかったり、正確に登記がなされなかったりする可能性があります。

したがって、正確かつ速やかに登記手続きを完了させたい方は、司法書士へ相談しましょう。

持分移転登記の際には、基本的に登記義務者(持分を失う人)と登記権利者(持分を受け取る人)の両方が以下の書類を用意する必要があります。

- 登記済証または登記識別情報

- 実印

- 印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)

- 委任状(司法書士が用意したものに記名押印)

【登記済証(登記識別情報通知)の見本】

ただ、訴訟に進んで「判決による登記」を行う場合には、裁判所(担当弁護士)から受け取った判決文を登記申請書に添付することで、登記権利者側の書類は必要ないことになります。

なお、持分移転登記の手続きの流れや費用は以下の記事で詳しく解説しています。

登記引取請求訴訟の費用

登記引取請求訴訟にかかる費用について解説します。

弁護士費用

弁護士費用は現在、各法律事務所によって異なるため一律ではありません。

標準的な報酬体系としては着手金20万円~30万円程度」に加え、「成功報酬」として「経済的利益の〇%」といった定め方をしている事務所が多数です。

不動産の場合はその価額に応じて「経済的利益」を算出するようになっていることもあるため、具体的にどのくらいになる見通しなのか、複数の事務所に問い合わせてみるのがよいでしょう。

案件成功によって依頼主が受ける利益の見込み

裁判所への納付

原告(訴訟を起こす人)は、訴えの提起にあたって裁判所に手数料を支払います。

民事裁判における手数料算定の基礎となるのが「訴額」です。

訴額とは、原告が主張する利益を金銭に見積もった額であり、建物や土地の登記に関する訴訟の場合、訴額は「不動産価額の2分の1」です。

この訴額によって、次のとおりに裁判所手数料が定められています。

| 訴額 | 裁判所手数料 |

|---|---|

| 100万円まで | 10万円ごとに1,000円 |

| 500万円まで | 20万円ごとに1,000円 |

| 1,000万円まで | 50万円ごとに2,000円 |

| 1億円まで | 100万円ごとに3,000円 |

司法書士費用

司法書士費用は大きく分けて「登録免許税」「司法書士報酬」「登記簿謄本や郵送料などの実費」になります。

持分放棄を原因として移転する場合、登録免許税の計算方法は「不動産の固定資産税評価額に持分を掛けた金額を標準として、その1000分の20」です。

仮に評価額1,000万円の不動産の2分の1持分を移転するのであれば、登録免許税は10万円となります。

司法書士報酬は司法書士事務所により異なりますが、おおむね土地一筆だと3万円から7万円くらいの範囲内でしょう。

持分放棄の注意点

持分放棄を行う際の注意点を確認します。

持分放棄を検討している方は、以下の注意点をしっかりと把握した上で判断しましょう。

放棄年度の固定資産税負担は必要

固定資産税の課税にあたっては、登記簿上誰が所有者になっているかを基準に納税義務者を判断します。

1月1日現在の所有者に対してその年の4月~6月くらいに役所から固定資産税納税通知書が送られるため、受け取った人がその年の支払いを行います。

ただ実務上は、年度途中で登記名義が変わった場合は当事者の合意に基づき365日を日割り計算した上、精算することが多くなります。

他の共有者に贈与税が課される

持分放棄は、税法上「贈与」と同様の取り扱いになるため、放棄者の持分を受け取った他の共有者に対して贈与税が発生します。

持分放棄者には一銭の得もない

当然ですが、自身の共有持分を放棄した人の手元には、現金は一銭も入ってきません。

そればかりか、裁判(登記引取請求訴訟)に発展した場合は、裁判費用が数十万単位、ときには百万円以上かかる場合もあります。

その上、他の共有者に対して意思表示を行ったり、登記に協力するよう求めたり、何かと心理的ストレスもかかるでしょう。

とはいえ、いち早く共有状態から抜け出したいという人が多数だと思います。

そのような人は次項で紹介する「自身の共有持分のみを専門業者へ売却する」方法が有効です。

あなた自身の共有持分を買い取ってもらうことで、次のメリットがあるからです。

- 他の共有者と一切関わらずに、共有状態から抜け出せる

- あなたの手元にまとまった現金が入ってくる

- 金額感さえ合えば、最短数日で持分を買い取ってもらえる

共有持分の売却相談先は次項で詳しく解説します。

自身の共有持分のみを専門業者へ売却する

上記の通り、持分放棄をせずに自身の共有持分を売却してしまえば、売主は以下のメリットを得られます。

- 他の共有者と一切関わらずに、共有状態から抜け出せる

- あなたの手元にまとまった現金が入ってくる

- 金額感さえ合えば、最短数日で持分を買い取ってもらえる

あなたの共有持分は、あなたの完全な所有物であり、他の共有者から制限されず自由に売却できます。

ただ、共有持分のみを買い取って活用できる個人や会社はごく少数であり、一般市場で買い手を探すのは非常に困難です。

現実的には、共有持分買取業者という専門業者へ売却するのが得策でしょう。

共有持分買取業者であれば、不動産の共有持分に特化した活用ノウハウを持っており、あなたの持分のみであっても買取に応じてもらえるからです。

つまり、あなたの共有持分はそれのみで現金化可能なため、労力やお金を費やしてまで持分放棄を行うのは賢い選択とは言えません。

その上、業者が直接あなたの持分を買い取るので、金額感さえ合致すれば数日で共有状態から抜け出せます。

よって、所要期間の観点で言っても、裁判になれば半年~年単位で時間を要する持分放棄より、持分売却に軍配が上がるでしょう。

共有持分買取業者の選び方は以下の記事で詳しく解説しておりますので、参考にして下さい。

なお、弊社Albalinkは訳アリ物件専門の買取業者として、他社では断られるような複雑に利権が絡まる共有持分を多数買い取ってきました。

実際、弊社は下記のように全国各地の共有持分を買い取っており、中には1000万円以上で買い取ったこともあります。

ただ、上記のような買取事例だけを見せられてもピンとこない方もいるでしょう。

そこで、弊社が共有持分を買い取ったお客様からいただいた、直筆のメッセージも紹介します。

引用元:お客様の声(Albalink)

このお客様は共有者である親族と折り合いが悪く、話し合いができる関係ではありませんでした。

そのため、弊社が共有持分を買い取ったことで「(共有者と)やり取りをしなくて済むようになり、気持ちが楽になった」というメッセージをお寄せくださいました。

上記のお客様以外にも、弊社に物件の買取依頼をしていただいたお客様からは「肩の荷が下りた」「もっと早く依頼すれば良かった」といった感謝の言葉を多数いただいております(下記Google口コミ参照)。

また、弊社はお客様からの評価が高いだけでなく、不動産買取業者としては数少ない上場企業でもあり、社会的信用も得ています。

信頼できる買取業者に安心して共有持分を売却し、共有関係から解放されたい方はぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(売却前提の問い合わせでなくても構いません)

まとめ

どうしても共有状態から抜け出したい、という場合の最終手段として持分放棄を活用できます。

ただし、意思表示だけでは第三者に対して、効力を主張できないため、共有者全員で協力して持分移転登記を行う必要があります。

もしも、持分放棄した人が登記を求めても他の共有者が応じてくれない場合、「登記引取請求訴訟」を起こし、勝訴すると持分放棄した側(登記義務者)だけで登記手続きを行うことができます。

ですが、持分放棄には「共有状態から抜け出せる」以外にメリットがないため、基本的には自身の持分のみを売却する方向で考えたほうが得策でしょう。

弊社も、共有持分に特化して買い取りを行う専門業者です。

過去には、訳あり物件専門の買取業者としてフジテレビの「newsイット!」に取り上げられました。

ご相談だけでも大歓迎なので、不動産の共有状態で頭を抱えている人はお気軽にお問い合わせ下さい。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら