共有名義不動産の固定資産税は誰が払う?

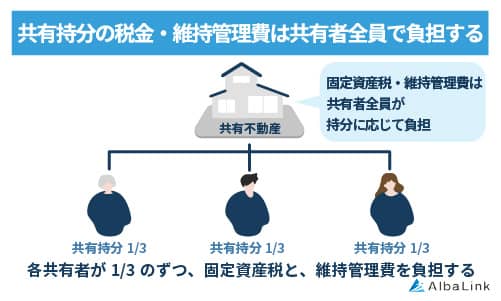

共有名義不動産の固定資産税は共有者全員の納税義務があります。

納税通知書が共有者の中の代表人一人に送付されるため、代表者は毎年、各共有者か固定資産税を集金してまとめて納付が必要です。

まずは、固定資産税の仕組みについて見ていきましょう。

なお、共有名義不動産の固定資産税の納税義務者については、以下の記事でも詳しく解説しています。

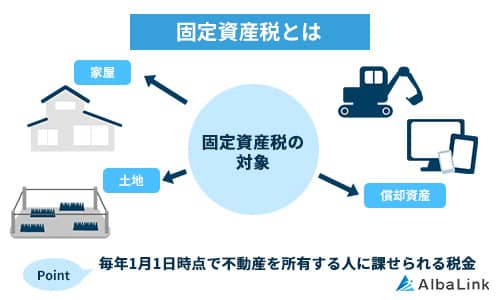

固定資産税とは

固定資産税とは、毎年1月1日時点で不動産を所有していることによって発生する税金です。

自治体によって課税される地方税の1種となっています。

土地にも建物にも固定資産税がかかるので、戸建て、アパート、マンション、土地(宅地、駐車場、山林、田畑など)など、どの種類の不動産を所有していても固定資産税を払わねばなりません。

支払方法は、口座引き落としや金融機関・コンビニで支払う方法、市役所で直接払う方法が可能です。

最近ではクレジットカード払いできる自治体も増えてきています。

共有不動産の固定資産税については、以下の記事もあわせて参考にして下さい。

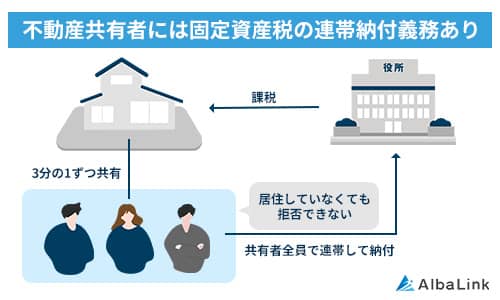

共有者全員の連帯債務

不動産を共有している場合、誰が固定資産税を払うのでしょうか?

実は「地方税法第10条の2」に規定があり「共有持分権者全員の連帯債務となる」と定められています。

通常であれば、共有者同士が持分割合に応じた金額を協力して支払いますが、事情により支払えない共有者がいた場合には、他の共有者で支払わなければなりません。

地方税法第10条の2

地方税法では、共有物の連帯納税義務について以下のように定められています。

(連帯納税義務)

第十条 地方団体の徴収金を連帯して納付し、又は納入する義務については、民法第四百三十六条、第四百三十七条及び第四百四十一条から第四百四十五条までの規定を準用する。

第十条の二 共有物、共同使用物、共同事業、共同事業により生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。

2 共有物、共同使用物、共同事業又は共同行為に係る地方団体の徴収金は、特別徴収義務者である共有者、共同使用者、共同事業者又は共同行為者が連帯して納入する義務を負う。

つまり、連帯債務の場合、債権者はすべての債務者へ固定資産税の全額の請求が可能です。

請求された債務者は「他の債務者に先に請求してほしい」「自分の負担割合は小さいので、残りは他の債務者に請求してほしい」などと主張できず全額の支払いに応じなければなりません。

「持分の多い人に請求しなければならない」などのルールもなく、自治体は共有持分権者のうち誰に請求してもかまわないため、持分が一番少ない人にも請求可能です。

請求された共有持分権者は、自分の持分に対応する金額だけではなく全額を払わねばなりません。

「毎年の固定資産税が高くて払いたくない」「面倒な不動産の管理から解放されたい」と思っている方も多いのではないでしょうか?

弊社、株式会社Albalinkは個人の買手がつきにくい中古物件の買取を専門に行う不動産買取業者です。

上場企業で弁護士など多くの士業の方とも連携しており、不動産の売却だけでなく、税金の相談にも対応可能です。

不動産や税金のことで悩みがあれば、安心してご相談ください。

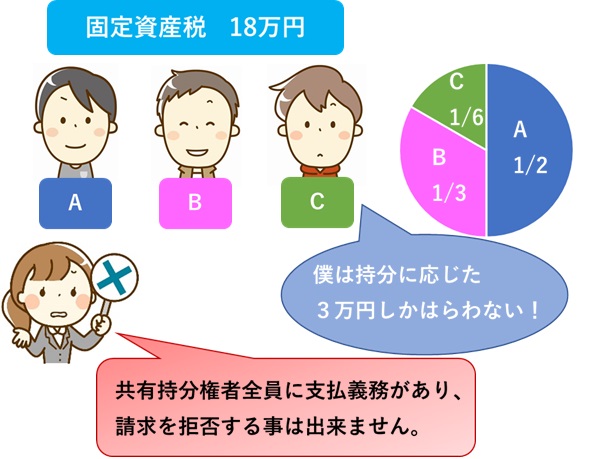

具体例

Aさんの持分は2分の1、Bさんの持分は3分の1、Cさんの持分は6分の1。年間の固定資産税額は18万円。

この場合、自治体はAさんにもBさんにもCさんにも18万円の満額を請求できます。

持分の少ないCさんが請求された場合にも、Cさんは18万円全額を払わねばなりません。

「私の持分は6分の1なので、3万円しか払いません」と主張しても通用しません。

固定資産税の支払ルール

前述したとおり、固定資産税の納税義務は共有者全員にあります。

ただし、自治体が恣意的に選んで任意の1人に請求するわけではなく、「納税方法について一定のルール」がもうけられています。

どのような流れで固定資産税の支払いが課せられるのか詳細を見ていきましょう。

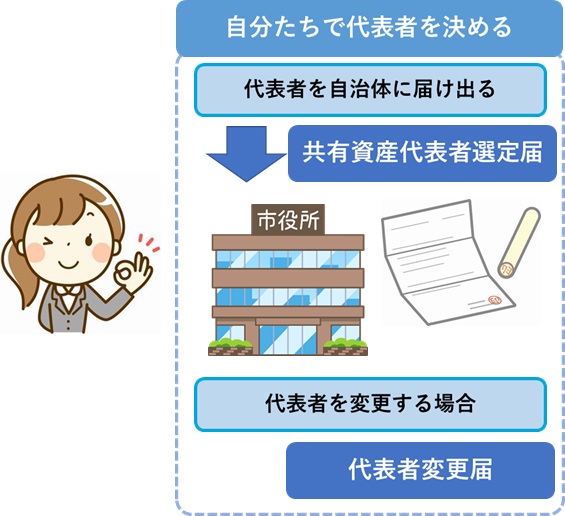

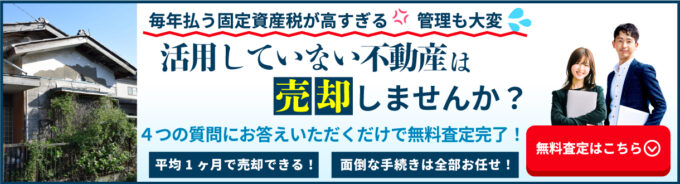

代表者1名を決める

不動産を複数の人が共有している場合、固定資産税を納税する「代表者」を決めて自治体へ届け出る必要があります。

「代表者指定届」とは、共有名義の代表者を自治体に伝えるための以下のような書類です。

引用元:出雲市|共有物代表者選定届

たとえば相続によって不動産を共有することになったら、相続人たちが話し合って代表者を決め「相続人代表者指定届」を自治体へ提出します。

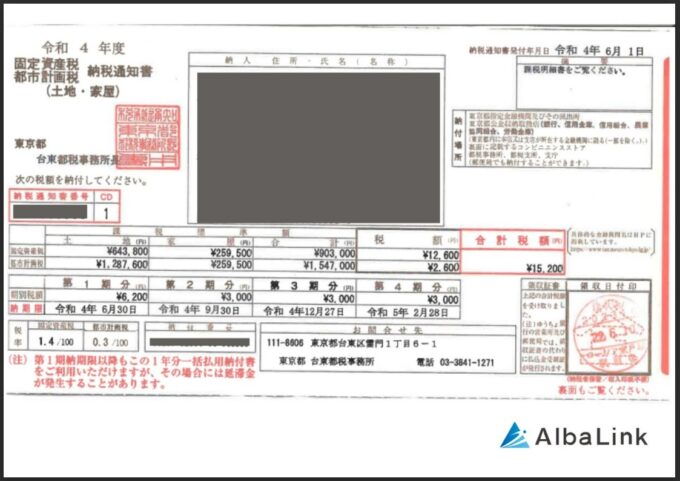

共有名義不動産の固定資産税納税通知書は代表者宛に届く

代表者指定届が提出されると、その後は自治体から代表者へ向けて、固定資産税の納税通知書や納付書が発送されます。

納税通知書(下図参照)が届いたら、各納付書に記載されている納付期限までに固定資産税の支払いを行います。

【固定資産税納税通知書の見本】

納税通知書には不動産全体に関する固定資産税額が記載されており、納付書が同封されています。

代表者が立て替え払いをする

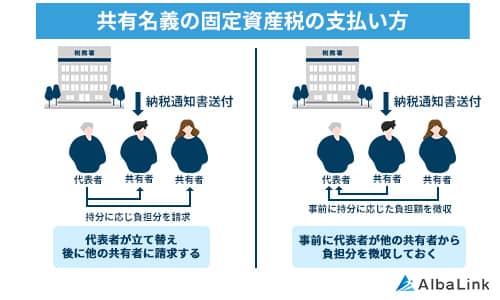

共有名義の固定資産税の支払い方法は「代表者が立て替える」「事前に各共有者の負担分を徴収しておく」の2つです。

一般的には、固定資産税の納付書を受け取った代表者が、一旦全額を立て替え払いするのが一般的です。

ただし、自治体によっては持分割合に応じた固定資産税の納付書を各共有者に個別で送付してもらえるケースもあります。

たとえば、鳥取県日南町では共有者全員の合意を元に事前に申請を済ませておくと、個別で納付書を送付してもらえる制度をもうけています。

固定資産税の納付をめぐるトラブルを回避するためにも、自身の住まいの役所に個別で送付する制度があるか確認しましょう。

持分割合に応じて他共有者に請求する

代表者は不動産全体を所有しているわけではないので、全額の納税義務は負いません。

全額払ったら「払いすぎ」の状態になってしまうため、持分割合に応じて他の共有者へ返還請求できます。

他の共有者には持分割合に応じた支払い義務があるので、代表者から請求が来たら返還しなければなりません。

共有持分権者が自分の分を払わなかったら、代表者は裁判などの法的手段によって強制的に払わせることも可能です。

なお、固定資産税を払わない共有者への法的措置については、以下の記事で詳しく解説しています。

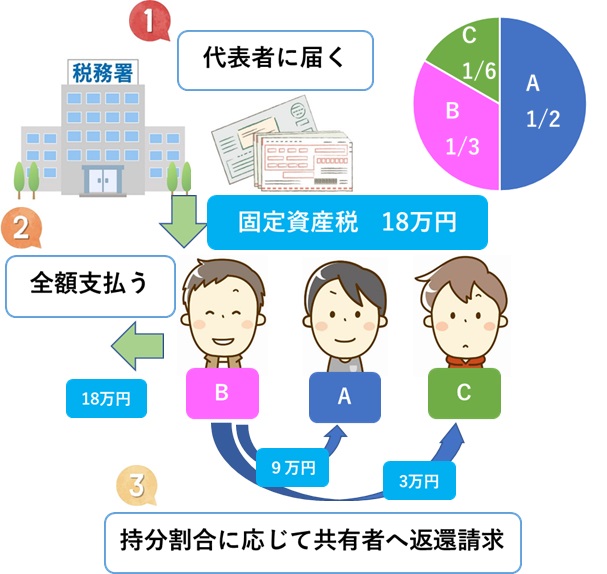

具体例

AさんとBさんとCさんが不動産を共有しており、それぞれの持分割合はAさんが2分の1、Bさんが3分の1、Cさんが6分の1。

Aさんたちは話し合いにより、Bさんを代表者にすることに決めた。

役所にはBさんを代表者とする代表者指定届を提出した。年間の固定資産税額は18万円。

この場合、役所からBさんへ年間の固定資産税18万円の納税通知書と納付書が届きます。

Bさんはまとめて18万円を支払い、Aさんへ9万円、Cさんへ3万円の清算を求めます。

最終的にBさんの負担額は6万円となり、持分割合に応じた支払いが完了します。

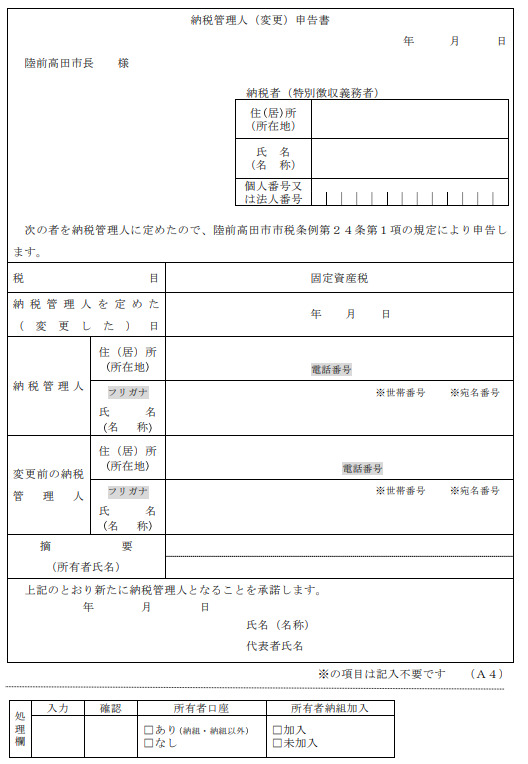

代表者は後から変更できる

いったん固定資産税の納税代表者を定めても、後から変更できます。

具体的には役所へ、以下のような納税代表者変更届(市区町村によって呼び名は異なる)という書類を提出します。

納税代表者変更届を提出すると、その後は変更された代表者へと固定資産税の納税通知書や納付書が届くようになり、新しい代表者が対応可能となります。

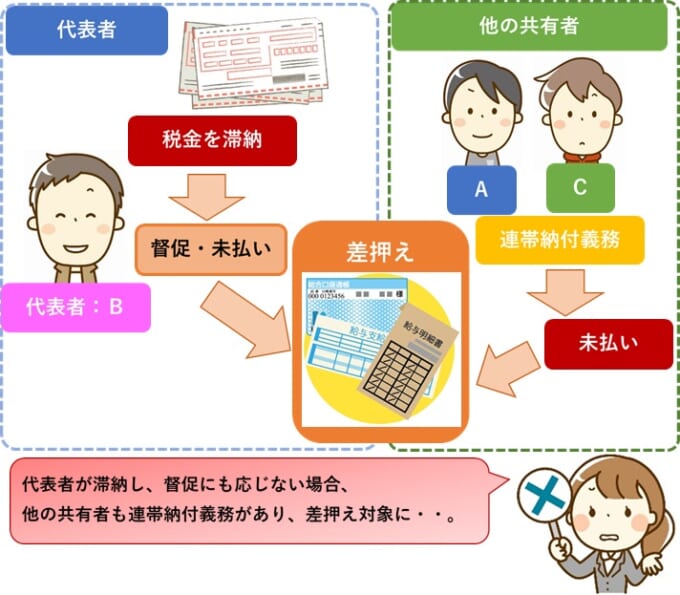

誰も払わない場合

固定資産税を誰も支払わなければ、「滞納処分(強制徴収)」されてしまいます。

すなわち、共有持分権者の私的な財産や債権を差し押さえられてしまうのです。

差押対象になるのは、不動産・預貯金・車・給料などです。

自治体が滞納処分する場合、事前に裁判する必要はなく、督促状や差し押さえ予告書などが届いた後、突然差し押さえられてしまうので注意してください。

共有持分権者の間で固定資産税の支払を押しつけ合って誰も支払わなかったら、最終的に大切な財産を失う危険性が高くなります。

相続などで不動産を共有することになったら、速やかに代表者指定届を提出してきちんと支払をしていきましょう。

「毎年の固定資産税が高くて払いたくない」「面倒な不動産の管理から解放されたい」と思っている方も多いのではないでしょうか?

弊社、株式会社Albalinkは個人の買手がつきにくい中古物件の買取を専門に行う不動産買取業者です。

上場企業で弁護士など多くの士業の方とも連携しており、不動産の売却だけでなく、税金の相談にも対応可能です。

不動産や税金のことで悩みがあれば、安心してご相談ください。

カンタン1分査定

固定資産税の支払い時期と方法

支払い時期は毎年4回

固定資産税の支払時期は、基本的に年4回で、多くの自治体で「6月、9月、12月、2月」の4回に分けて分割払いします。

一括納付も可能ですが、一括で支払ったからといって国民年金保険料のように割引が適用されるわけではなりません。

毎年4~6月ころに代表者のもとに納税通知書と納付用紙が送られてくるので、そちらを使って支払うのが一般的なパターンです。

5種類の支払い方法

固定資産税の支払い方法は、以下の5種類です。

- 金融機関

- コンビニ

- 自治体

- 口座引き落とし

- クレジットカード

なお、自治体によって支払い方法に対応していない場合があるので、希望の納付方法がある場合は、役所に確認をしましょう。

金融機関

銀行や信用金庫、ゆうちょ銀行などの金融機関で現金で固定資産税を支払えます。

領収書が必要な場合は、各機関で現金払いすると支払い後に受け取れるため、現金払いがおすすめです。

なお、市区町村によってはATMで固定資産税の納付に対応しています。

コンビニ

全国のコンビニでも、固定資産税は支払えます。

ただしコンビニ払いの場合、30万円が上限となっているので、30万円を超える納付用紙は使えません。

固定資産税通知書に記載されている税額が30万円以内の場合のみ、コンビニでの支払いが可能です。

自治体

固定資産税の支払い方法としてオーソドックスなのは、自治体の窓口で納付する方法です。

役所の営業時間であれば窓口での現金払いに対応しているので、利用しましょう。

固定資産税の納付は、役所の固定資産税担当課で支払い可能です。

口座引き落とし

口座引き落としは、固定資産税の振替設定を自身が希望する口座で行なって、自動で引き落としてもらう方法です。

納税通知書に同封されている「口座振替依頼書」を金融機関・役所に提出すれば設定が可能です。

あらかじめ振替設定を済ませておけば、固定資産税の支払い忘れによるトラブルを回避できます。

クレジットカード

自治体によってはクレジットカードによる支払が可能なところもあります。

役所の専用Webサイトでクレジットカード払いの手続きを済ませておけば、手元の現金を使わず納付が可能です。

ただし、クレジットカード払いは領収書がもらえない・決済手数料が必要になる点は留意しましょう。

共有不動産の固定資産税の支払いでよくあるトラブル

共有不動産の固定資産税の支払いでよくあるトラブルに以下の2つが挙げられます。

- 共有者が負担分を払わない

- 共有者の死亡や行方不明により徴収できない

この章では、よくあるトラブルと、その対処法について解説します。

共有者が負担分を払わない

共有持分権者は、持分に応じて固定資産税を払わねばなりません。

代表者が立て替え払いをしたら、他の共有持分権者は返済しなければならない義務を負います。

しかし、現実には、負担分の固定資産税を請求されても清算に応じない共有持分権者も少なくありません。

代表者が清算を求めても無視されて、費用負担を負うケースは実務上よくあります。

共有者の死亡や行方不明により徴収できない

代表者が固定資産税の立て替え払いをしたので他の共有持分権者へ請求しようとしても、行方不明となっていたり連絡先がわからなかったりするケースもあります。

また、共有者が亡くなって未払いとなった固定資産税は相続人全員に支払い義務が受け継がれます。

参照元:e-Gov法令検索|地方税法9条

共有者の死亡・行方不明などで徴収できなくなるケースを想定し、あらかじめ徴収・立て替えのルールを決めておくのが重要です。

共有名義の固定資産税を滞納・共有者が死亡した時の対処法については、以下の記事で詳しく解説しています。

揉めないための対処方法

自分の負担分を払ってくれない共有持分者がいると、大きなトラブルになってしまうでしょう。

固定資産税をめぐり共有者同士が揉めないためにも、以下2つの対処方法を実践してみてください。

- 事前に固定資産税相当額をプールする

- 引き落とし口座を作り、全員が入金する

事前に固定資産税相当額をプールする

事前に固定資産税の見込み額をプールしておく方法があります。

たとえば年間の見込み額が18万円の場合、全員があらかじめ持分割合に応じて代表者へお金を渡しておくのです。

そうすれば、代表者が立て替え払いしても、清算に応じてもらえない不安はありません。

共有者と支払い日についてあらかじめ共有しておき、予定通り徴収できるようにしてみましょう。

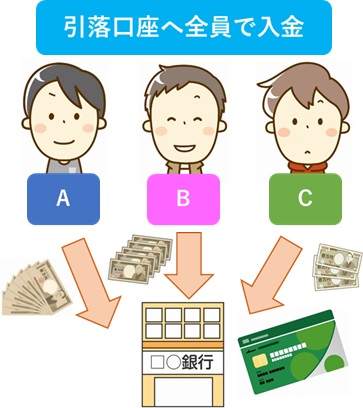

引き落とし口座を作り、全員が入金する

固定資産税の支払い方法としては、銀行引き落としが便利です。

代表者名義の固定資産税引き落とし用口座を作り、全員が持分割合に応じた負担金を確実に入金するようにしましょう。

事前に入金するルールを作っておけば、立て替えた代表者が「支払損」になってしまうおそれはありません。

固定資産税の未払いをめぐるトラブルが発生するリスクも小さくなるでしょう。

払ってもらえない場合の対処方法

立て替え払いした後に、共有者へ請求してもどうしても負担分を払ってもらえない場合、訴訟を起こすほかありません。

固定資産税は毎年かかるので、数年分かさなると相当大きな金額になってしまいます。

頑なに清算に応じない共有持分権者がいて困ったら、早めに弁護士に相談して裁判などの対応を進めましょう。

なお、立て替え分の請求をしたにもかかわらず、共有者が1年以上固定資産税を支払わなかった場合、相当の償金を滞納者に支払うことで強制的に持分買取も可能となります。

自分の共有持分を処分する方法

不動産を共有していると、固定資産税1つとってみても非常に面倒で、トラブルの種になります。

嫌気がさしたら、共有持分を所有し続けるのではなく、共有関係から離れることも検討してみましょう。

この章では自身の共有持分を売却・処分する方法について解説します。

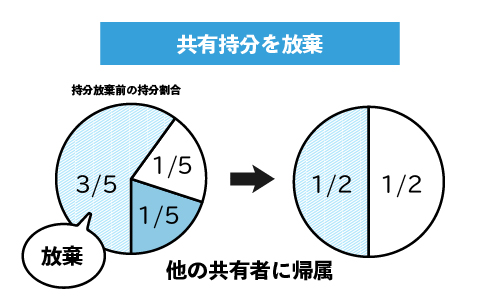

持分放棄

1つは「共有持分を放棄」する方法です。

自分の共有持分を放棄すると、その持分は他の共有者のものとなり、自分は共有関係から外れます。

ただし共有持分にも「経済的な価値」があります。

たとえば1,000万円の不動産で5分の1の持分であれば、200万円分の財産であるため、単純に放棄すると、「財産を失う」結果となり、損失が発生するでしょう。

不動産自身にほとんど価値がない場合には放棄も良い選択肢となります。

なお、共有持分の放棄については、以下の記事で詳しく解説しています。

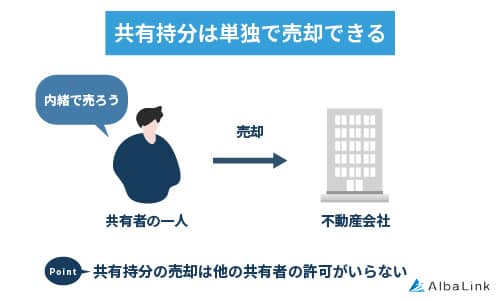

共有持分の売却

共有関係から外れる方法として「共有持分の売却」があります。

不動産を共有している場合、共有持分権者単独の判断で物件全体を売却するのは不可能です。

「他の共有持分権者全員の承諾」が必要なので、かなりハードルが高くなるでしょう。

一方「自分の共有持分だけ」なら自分1人の判断で売却できます。

他の共有者の許可は不要で、連絡を入れる必要すらありません。

共有持分を売却したら、売却金額が手元に入ってきます。無償で放棄してしまうよりも経済的なメリットを得られるでしょう。

共有持分を安全に売却する方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

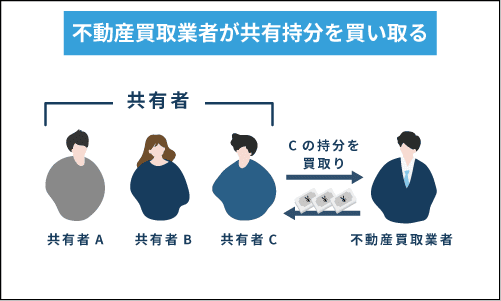

共有持分の売却方法

不動産の共有持分を売却するときには、通常の不動産売却とは少し違った対応が必要です。

一般の個人が共有不動産を欲するケースはほとんどなく、専門の不動産会社へ売却するのが通常だからです。

そのため、共有持分に対応できる専門の買取業者への売却しましょう。

専門の買取業者であれば、他の共有者と話し合いせず共有持分をそのままの状態で買い取ってもらえます。

共有持分を売却して以降は共有関係も解消されるため、固定資産税をめぐりトラブルに発展する心配もありません。

「今後も所有し続けたい」という明確な理由がない共有持分は専門の買取業者に売却するのも一つの手段です。

なお、弊社AlbaLink(アルバリンク)は共有持分を積極的に買い取っている専門の買取業者です。

弁護士・司法書士などの専門家と連携しており、すでにトラブルが発生している共有持分でも問題なく買い取れます。

これまで共有持分をはじめとしたトラブル物件を数多く買い取ってきており、弊社を利用したお客様からもたくさんの感謝の声をいただいております。

ご相談のみのお問い合わせも大歓迎ですので、お気軽にご相談ください。

>>【共有持分のみで高額売却・トラブル解消】無料で買取査定を依頼

なお、以下の記事では共有持分を売却する手順について解説しているので、併せて参考にしてください。

弊社Albalinkの共有持分の買取事例

本章では、共有持分を専門で買い取れる弊社Albalinkの買取事例を紹介します。

弊社Albalinkは訳アリ物件専門の買取業者として、他社では断られるような複雑に利権が絡まる共有持分を多数買い取ってきました。

実際、弊社は下記のように全国各地の共有持分を買い取っており、中には1000万円以上で買い取ったこともあります。

ただ、上記のような買取事例だけを見せられてもピンとこない方もいるでしょう。

そこで、弊社が共有持分を買い取ったお客様からいただいた、直筆のメッセージも紹介します。

引用元:お客様の声(Albalink)

このお客様は共有者である親族と折り合いが悪く、話し合いができる関係ではありませんでした。

そのため、弊社が共有持分を買い取ったことで「(共有者と)やり取りをしなくて済むようになり、気持ちが楽になった」というメッセージをお寄せくださいました。

また、弊社はお客様からの評価が高いだけでなく、不動産買取業者としては数少ない上場企業でもあり、社会的信用も得ています。

信頼できる買取業者に安心して共有持分を売却し、共有関係から解放されたい方はぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(売却前提の問い合わせでなくても構いません)。

まとめ

不動産を共有している場合、代表者が固定資産税を立て替え払いして後に清算しなければならず、トラブルにつながるケースも多々あります。

面倒な共有関係から外れるには、共有持分を売却するのがもっとも手っ取り早く経済的なメリットも大きくなります。

所有し続ける明確な計画がない場合には、自身の共有持分を専門の買取業者に買い取ってもらうのも有効な手段です。

なお、弊社AlbaLink(アルバリンク)は共有持分を積極的に買い取っている買取業者です。

弁護士・税理士・司法書士など、各士業と連携をとりながら買取業務を行うため、トラブルのない安全な買取を実現できます。

共有持分をはじめとした訳あり物件を積極的に買い取っており、「フジテレビ」を始めとする各メディアに取り上げられています。

共有持分の所有にお悩みの方はいつでも弊社にご相談ください。

もちろん相談・査定のみの問い合わせも大歓迎です。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら