Warning: file_get_contents(https://wakearipro.com/wp-content/themes/cocoon-child-master/acf/spphone.php): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 429 Too Many Requests in /home/albalink/wakearipro.com/public_html/wp-content/themes/cocoon-child-master/functions.php on line 226

共有とは

初めに、共有とは何かを確認します。

不動産は、登記簿1つにつき、「1筆(土地)」「1つ(建物)」と数えます。

たとえ外形上、所有者が同じでひとまとまりに見えたとしてもそれらが複数の筆に分かれている(登記簿がいくつも存在する)ということもあります。

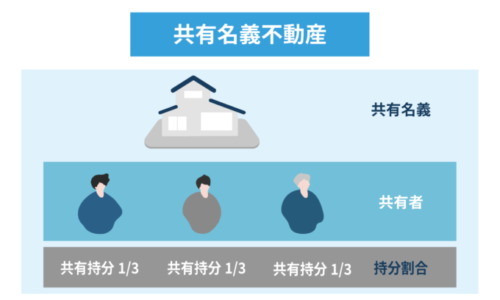

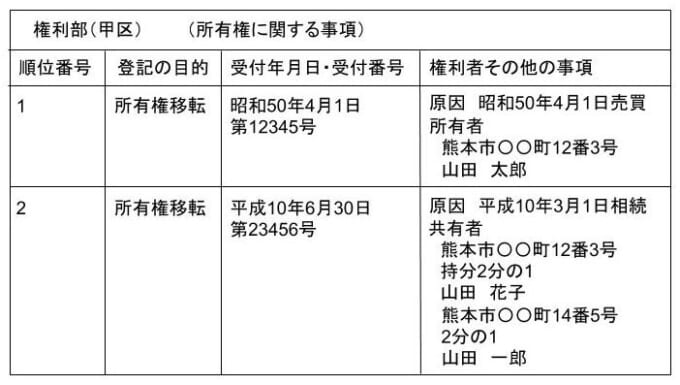

それとは逆に、登記簿が一つでありながら所有者が複数いる、というのがいわゆる「共有」の状態です(ちなみに、1つ(1筆)の不動産を1人が所有している状態は「単有」と呼ばれたりします)。

【共有で登記された登記簿の例(山田太郎から相続した不動産を山田花子と山田一郎で共有登記した)】

二者以上が共有で登記することもしばしばありますが、この場合は共有者がそれぞれに不動産全体の使用権を持ちながら、お互いにそれを制限し合っている状態です。

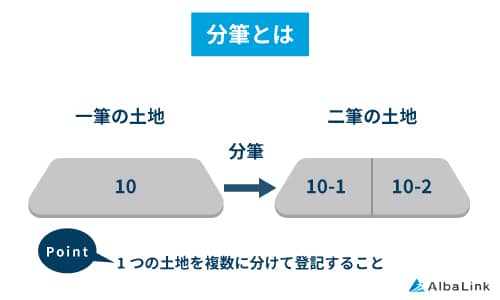

物理的にこちら側とあちら側、などと半分にしたい場合は「分筆」という手続きで登記簿自体を分ける必要があります。

もし、一筆(一つ)の不動産を二者以上が共有している場合は不動産に関する保存行為以外の重要な管理行為、処分行為(売却や担保の設定など)は共有者の一人だけで勝手にすることはできません。

| 行為の種類 | 合意が必要な共有者の数 |

|---|---|

| 変更(処分)行為 | 共有者全員の合意が必要 |

| 管理行為 | 共有者の持分価格の過半数でできる |

| 保存行為 | 各共有者が単独でできる |

※なお、具体的にどのような行為がどの類型に当たるかなど、共有についての詳しくはこちらの記事を参照してください。

「共有にするかどうか」はこのようにその後の各人の利害関係に強い影響をもたらすため、最初の段階で慎重に考える必要があるのです。

また、共有名義・共有持分の概要については、以下の記事で詳しく解説しているので、あわせてご覧ください。

不動産を兄弟で共有するリスク

不動産を共有すると、大きく3つのリスクがあります。

後々トラブルに発展するおそれもあるので、不動産を共有するのは絶対にやめましょう。

なお、兄弟共有名義には危険については、以下の記事でも詳しく解説しています。

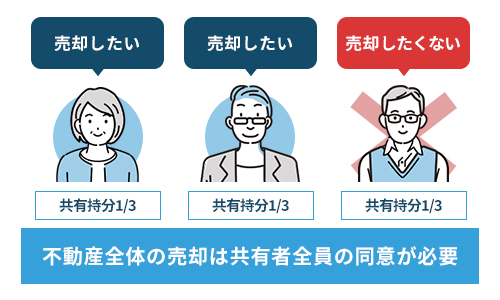

共有者1人の意思では処分(売却)できない

不動産の売却というのは上記表の「処分行為」に該当し、不動産に関する処理の中では最も重大なものになります。

そのため、共有者「全員」の同意がなければ売却することができません。

その不動産に住む可能性がゼロの共有者であっても、登記簿に名前が入っている以上、その一人が反対すれば売却はできないのです。

具体的には、売却の手続き(所有権移転登記)の際に共有者全員の実印、3か月以内の印鑑証明書を添付しなくてはならず、不動産業者や司法書士からの(原則、面会での)本人確認、売却の意思確認が行われます。

実質的管理者である人の売却への意向がいくら強くても思い通りにならないというのは、共有における最も大きなリスクです。

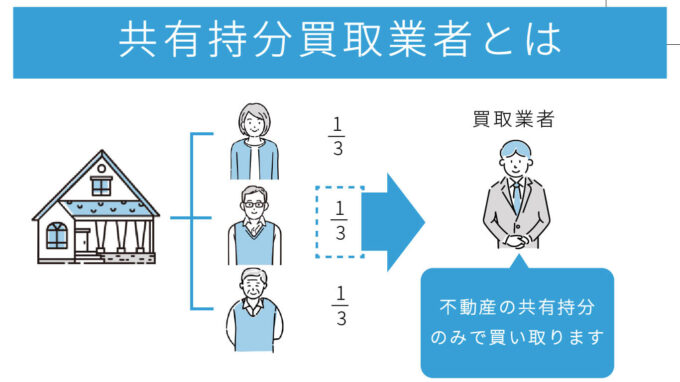

自分の持分のみを売却することは可能

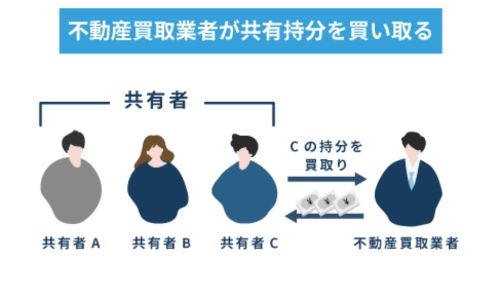

ちなみに、「共有者Aさんが、Aさんの持分のみを独断で売却する」ことは法律上可能です。

自身の持分のみを売却してしまえば、後腐れなく共有関係を解消できます。

しかし、権利関係が複雑な共有持分のみを欲しがる第三者はまずいないので、自身の持分のみを個人の買主に売却するのは全く現実的ではありません。

ただし、訳あり不動産に特化した専門の買取業者であれば、共有持分のみでも確実に買い取ってくれます。

弊社AlbaLink(アルバリンク)も、共有持分のみの買取実績が豊富にございますので、共有関係にお悩みの方はぜひ一度ご相談ください。

>>【共有持分のみで高額売却・トラブル解消】無料で買取査定を依頼

なお、詳しくは「自分の持分のみを専門の買取業者に直接売却する」で解説しています。

共有持分の売却方法は以下の記事でも詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。

不動産を担保にして金銭を借りられない

担保の設定も売却と同様に「処分行為」とされます。

銀行などから多額のお金を借りたい場合、担保にできる不動産があればほとんどの場合は差し出す(抵当権を設定する)ことが要求されるでしょう。

【抵当権が設定された登記簿の見本】

.jpg)

しかし、抵当権をつけるということは「返済できなければ競売にかけられても仕方ありません」と表明することですから、売却と同様に重く考えられているのです。

抵当権設定の際にも登記手続きには(持分のみでなく不動産全体への抵当権設定であれば)共有者全員の実印と印鑑証明書が必要です。

よって、一部の共有者の意向で決めることはできないのです。

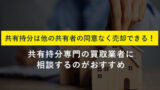

共有者1人の意思では不動産を貸し出せない

たとえば、相続した不動産に誰も住まないので賃貸に出そう、というのはこれからの時代は増えてくるケースかと思われます。

しかし、賃貸人(貸主)が複数の場合、賃借人(借主)との契約やその変更でもなかなか共有者の一人だけでできないものがあります。

つまり兄が事実上物件をほとんど一人で管理している状態なのに、共有持分を持っているという理由だけで弟の同意がなければ契約の変更ができない、といった状況になるのです。

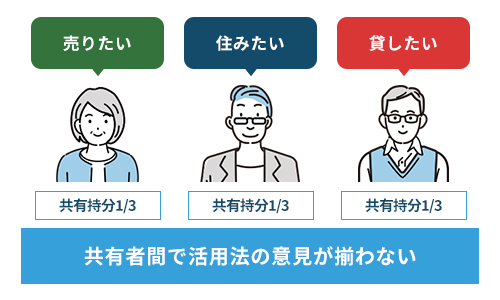

相続によって権利関係がさらに複雑になる

共有者(兄弟)の死亡によって相続が発生し、不動産の持分が相続人に継承されれば、権利関係はさらに複雑になります。

例えば、あなたの共有者である弟が亡くなり、弟の相続人(娘と息子)に持分が継承されたとしましょう。

その場合、あなたは、弟の娘と息子と共に不動産を共有することになります。

不動産を売却や活用する際は、当然、共有者である2人の合意を得なければなりません。

弟の娘や息子なら、まだあなたと面識があるかもしれませんが、この先、相続人に持分が継承され続けた場合を想像してみてください。

あなたの相続人たちは、他人同然の遠い親戚と、1つの不動産を共有しなければなりません。

自由に売却(処分)も、活用もできない不動産のマイナスの側面(管理責任や固定資産税)ばかりが課せられ、あなたの相続人は大きなストレスを感じるでしょう。

厄介な不動産の共有関係を相続人に引き継がないよう、あなたの世代で共有関係を解消してしまいましょう。

共有名義で不動産を相続したときに起こり得るトラブル事例は、以下の記事で詳しく解説しています。

カンタン1分査定

兄弟での不動産共有は絶対NG!共有しないためにできること

では、兄弟間の不動産の共有を回避するためには、どのような方法 があるのでしょうか。

まだ不動産の相続登記が済んでいないのであれば、兄弟で不動産を共有するのは避けましょう。

この章では、まだ相続登記が済んでいない方に向けて、どのように共有名義を避けるのか解説します。

なお、既に共有してしまっている方は「兄弟間の不動産の共有関係を解消する方法」からお読みください。

遺産分割協議にて不動産の所有者を1人に決める

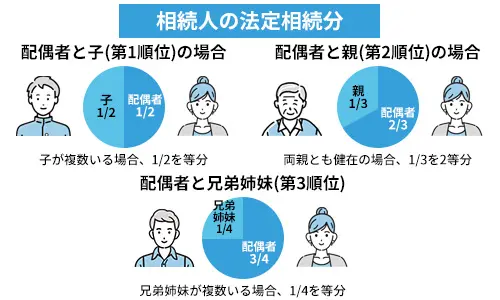

相続においては、その人の故人との関係に応じて民法で定められた配分がありますが、これを「法定相続分」と呼びます。

ただ、必ずしも法定相続分に従って分けなくてはならないわけではなく、法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)全員が合意することによりこれとは違った分け方ができます。

この話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。

遺産分割協議は上記のとおり「全員」の合意が必要であり、合意の内容を文書にして(遺産分割協議書)全員の実印を押印し印鑑証明書を添付することで登記やその他の相続手続きに使用することができます。

※ただ、実務上は銀行の預金解約については各銀行独自のフォームへの署名押印も要求されることがほとんどです。

不動産もその他の財産も、各相続人の法定相続分に従えば共有という理屈になるのですが、多くの場合は誰か一人に名義を持たせるために遺産分割協議が行われているのが実情です。

実際に不動産をどのように分けるべきか、方法を整理すると次の3類型に分かれます。

なお、遺産分割協議書の作成方法・注意点については以下の記事で詳しく解説しています。

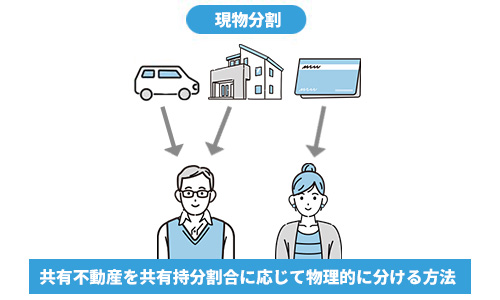

遺産の現物を分割する

不動産と車は配偶者へ、現金は娘へ…等、それぞれの遺産を相続する人を決める方法です。

これを「現物分割」といいます。

土地であれば、物理的に分けられるため、分筆して各共有者で持分割合に応じて分割をします。

ただ、土地の形状によっては資産価値が下落する可能性があるため、分筆する前に法的にも形状的にも問題がないか確認が必要です。

遺産を現金化して分割する

遺産を相続したうえで売却&現金化して、法定相続分に則って分割する方法です。

これを「換価分割」といいます。

売却する前提の相続であっても、言った言わないのトラブルになる可能性があるため、不動産の所有者は1人に決めるのがおすすめです。

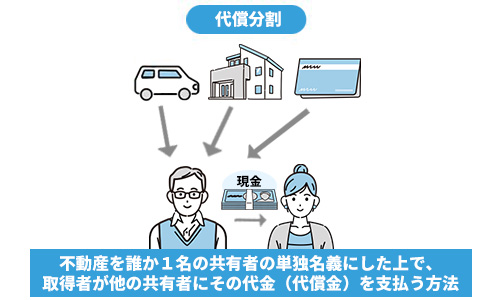

不動産の所有者となる人が他の相続人に現金を渡す

主に、不動産しか遺産がない場合にとる方法です。

これを「代償分割」といいます。

唯一の遺産である不動産の所有者となる相続人が、他の相続人に相当の現金を支払います。

なお、上述した3つの分割方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

協議がまとまらないなら民法第907条に基づき裁判

上記のように相続放棄をしていない法定相続人によって遺産分割協議は行われますが、「話し合いをしてもどうしても合意に達することができない」「そもそも相手が話し合いに応じてくれない」といったケースも少なくありません。

そのような場合は、裁判所に介入してもらうことができます。

② 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。 (以下省略)第907条 遺産の分割の協議又は審判等

もし遺産分割協議がととのわなかったり、協議自体ができないときは家庭裁判所に「調停の申立て」を行います。

調停は当事者が主体となって行う話し合いであり、そこで合意できれば良いのですが、調停を行ってもなお合意に至らなければ、裁判が主導し決着をつける「審判」に進みます。

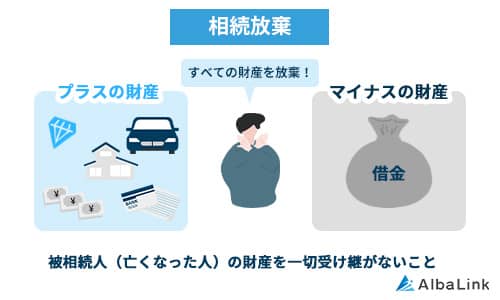

相続放棄をする

相続人の中には「最初から相続手続きに一切関わりたくない」といった人もいます。

それぞれに事情がありますが、両親が離婚し、父親と何十年も音信不通だったが突然親戚から父親の死亡を知らされ、相続人になってしまったなどが典型的な例です。

このような場合には「被相続人(亡くなった人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄申述書を提出して手続きする」ことにより、「最初から相続人ではなかった」という立場になることができます。

つまり、相続放棄が裁判所に認められた人は遺産分割協議に参加する権利自体を失うことになります。

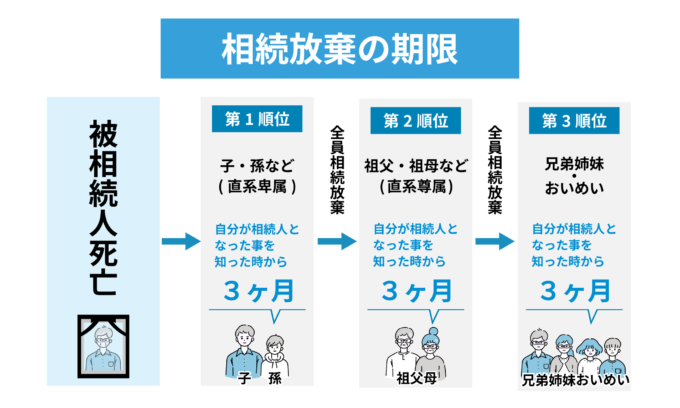

なお、相続放棄には重要な注意点があります。

それは「被相続人の死亡を知った時から3カ月以内に申述を行わなくてはならない」ことです。

「被相続人の債務の存在を知らなかった」などの特別な事情がある場合は3か月を過ぎて認められることもありますが、上申書などで説明し裁判所を納得させる必要があります。

よって、そのような場合は最初に弁護士(司法書士)に相談し、相続放棄が認められるかどうかの見通しを立てておきましょう。

以下も参考にして下さい。

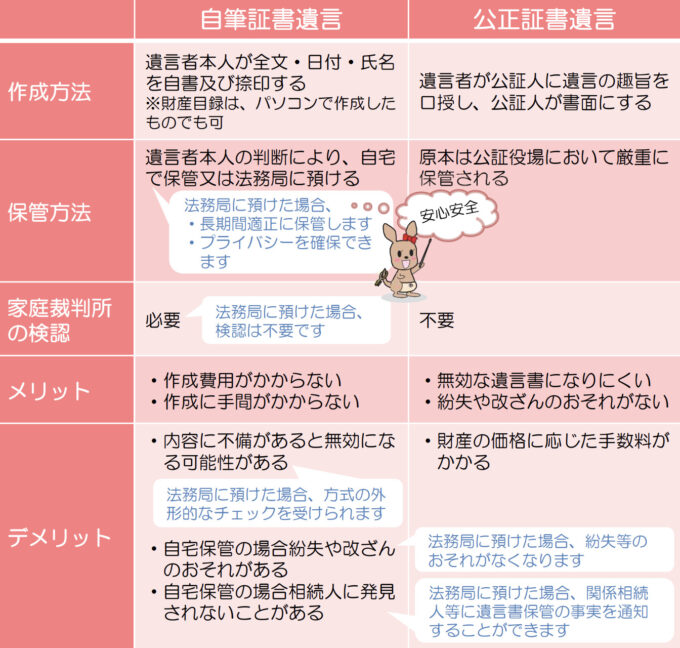

【被相続人向け】亡くなる前に遺言書を作成する

もし、将来的に共有になることを防ぎたいが兄弟の話し合いが難しいのではないか?と思われる場合は、親世代(被相続人)が「遺言書」を残して不動産の承継者を誰か1人に決めることも非常に有効です。

自分で自宅で作成する「自筆証書遺言」は形式的に有効となるための条件が厳しいため、極力多少費用はかかっても公証役場で「公正証書遺言」を作ることをおすすめします。

万一、後日事情が変わっても遺言書は何度でも作り直すことができ、矛盾している点は日付の新しいものが有効となります。

相続不動産を共有にしない為の遺言書の書き方は以下にまとめています。

兄弟間の不動産の共有関係を解消する方法

兄弟間の不動産の共有関係を解消する方法を、6つご紹介します。

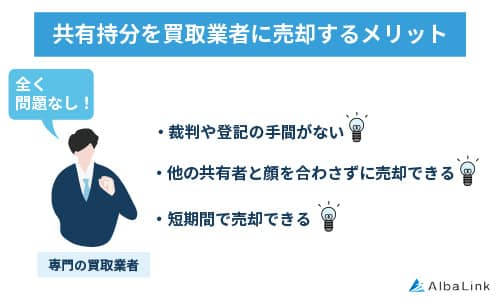

先に結論からお伝えすると、6つめにご紹介する「自分の持分のみ専門の買取業者に直接売却する」が、共有関係の解消法として最も賢明です。

というのも、不動産の共有関係を解消には、非常に労力がかかります。

というのも、不動産の共有関係を解消には、非常に労力がかかります。

共有者どうしでの話し合いが必須ですし、話が上手くまとまらなければ、裁判に発展するおそれもあるからです。

ですが、自分の持分のみを専門の買取業者に直接売るのであれば、共有者と話し合う必要は一切ありません。

自身の共有持分を手放したい方、不動産の共有関係でお困りの方は、訳あり不動産のプロである我々をぜひ頼っていただければと思います。

ご相談のみでも大歓迎ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

>>【共有持分のみで高額売却・トラブル解消】無料で買取査定を依頼

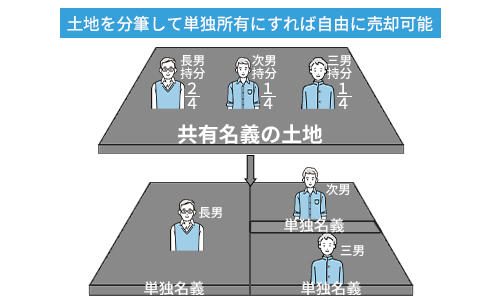

分筆する(共有している不動産が土地のみのの場合)

実際に二人以上で使用したいが、使う場所が決まっているなどの場合は実際に土地を分割してしまう方法があります。

これを「分筆」といいます。

実際に分筆する場合は上に図解した「現物分割」のような手順で行います。

(まず分筆してからお互いに持分を交換)

ただ、土地に関しては分筆できますが、建物についてはこの方法を取ることは現実的にほぼ不可能です。

マンションについては1つの部屋の登記簿を分割することができませんし、一戸建てでもその敷地になっている土地を建物に応じてきっちり分けることは難しいからです。

なお、共有名義の土地の分筆については、以下に記事で詳しく解説しています。

複数の不動産を共有しているなら持分を交換する

もし、兄弟で共有している不動産が複数あるなら、お互いの持分を譲り合って(交換して)、1つ(1筆)の不動産につき1人の所有者を登記するという方法もあります。

ただし、共有者間での持分の交換にも、贈与税がかかるケースがありますし、あまり現実的な手段ではないでしょう。

贈与税についての詳細は国税庁のサイトで確認することができます

参照元:国税庁HP「贈与税」

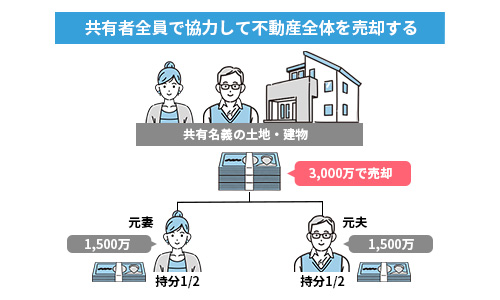

他の共有者と一緒に売却する

前述しましたが、個人の第三者に、一部の持分のみを売却するのは困難です。

他人の権利関係が複雑に絡み合った持分を欲しがる第三者なんていないからです。

そのため、手放しても問題ない不動産であれば、共有者で一致団結し、共有不動産の完全な所有権を第三者に売却する方法もあります。

ただし、当然ながら共有者全員の合意が取れなければ、実現しない方法です。

具体的に、共有不動産の完全な所有権を売却する際は、共有者全員の実印や印鑑証明書が必要です。

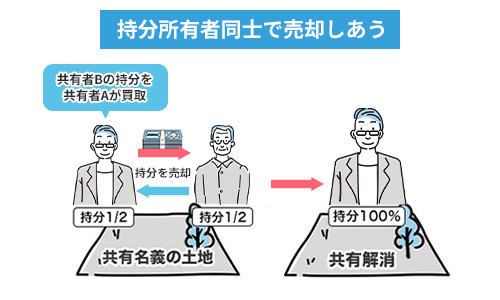

他の共有者と持分を売買する

他の共有者との間で買取りの合意が成立すれば「持分の売買」という形で単有にすることもできます。

画像

相応の対価を支払っていれば贈与税の問題は生じませんが、不動産取得税や登録免許税などはかかってきますので注意が必要です。

共有者間での持分売買の手順については、以下の記事でも詳しく解説していますので、参考にしてください。

共有者間での持分売買の手順については、以下の記事でも詳しく解説していますので、参考にしてください。

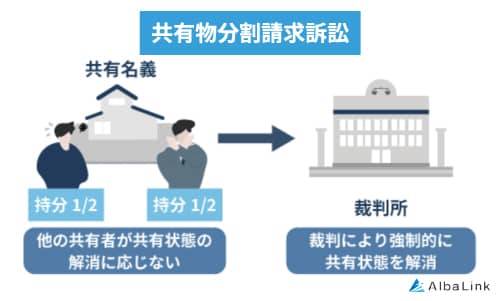

共有物分割請求をする

共有物分割請求(訴訟)は、共有者の1人が「共有名義を解消したい」と裁判所に申し出る行為です。

法的に効力があるため、他の共有者は共有状態解消のために動かなければなりません。

具体的には、以下のようなケースで、共有物分割請求(訴訟)が可能になります。

- 協議したが合意に至らなかった

- 最初から相手方が協議を拒んでいる

- 協議は成立したのにその履行がされない

しかし、共有物分割請求(訴訟)は、判決までおよそ1~2年の時間がかかりますし、希望通りに分割されないおそれも十分にあります。

また、なかなか話の落としどころがつかなければ、裁判所に競売にかけられ、不動産を現金化されてしまうかも知れません。

共有物分割請求(訴訟)を起こすのは、全く賢明な判断とは言えないでしょう。

なお、共有物分割請求訴訟については、以下の記事で詳しく解説しています。

自分の持分のみを専門の買取業者に直接売却する

「共有者間での話し合いが面倒くさい、困難である」

「だからと言って裁判所に申し出るほどでもない…」

このような方は、自分の持分のみを専門の買取業者に直接売却し、後腐れなく共有関係から抜けてしまいましょう。

権利関係が複雑な共有持分なんて、個人の第三者はたとえタダでももらってくれませんが、専門の買取業者であれば、金額をつけて買い取ってくれます。

弊社も、共有持分の買取実績が豊富にございます。

過去にはフジテレビの「newsイット!」に、訳あり物件専門の買取業者として紹介されました。

まずは話だけ聞きたい方も、すぐに持分を売って共有関係を解消したい方も、どうぞお気軽にご連絡ください。

>>【共有持分のみで高額売却・トラブル解消!】無料で買取査定を依頼する

なお、共有持分を買い取ってくれる買取業者にはどのようなところがあるのかを知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

まとめ

兄弟で不動産を共有してはいけない理由、共有関係の対策や解消法をご説明しました。

共有で所有している不動産は、共有者1人の意思で処分(売却)できない、担保として使えない等の大きなデメリットがあります。

それ故に、共有名義の不動産と共有者同士どうしのトラブルは、切っても切れない関係です。

もし、既に不動産を共有してしまっているなら、自身の持分のみを専門の不動産業者に直接売却してしまいましょう。

自身の持分のみを売却するのであれば、共有者との話し合いは必要ありません。

共有関係でお悩みの方は、ぜひ弊社にご相談いただければと思います。

弊社は、共有持分をはじめとする、訳あり不動産の買取に特化した専門業者です。

弁護士などの士業と連携をとりながら買取業務を行なっており、すでにトラブル化している不動産も現況買取が可能です。

これまでも、共有持分をはじめとした訳あり不動産を多数買い取っており、お客様からも多くの感謝の声をいただいております。

今までの買取経験・知識を活かし、訳あり不動産のプロが真摯にご対応いたします。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら