そもそも遺言書とは?

遺言書とは、遺言者(遺言を書く人)が生前に「自身の財産を誰に、どのように残すか」という意思を書面に残すことです。

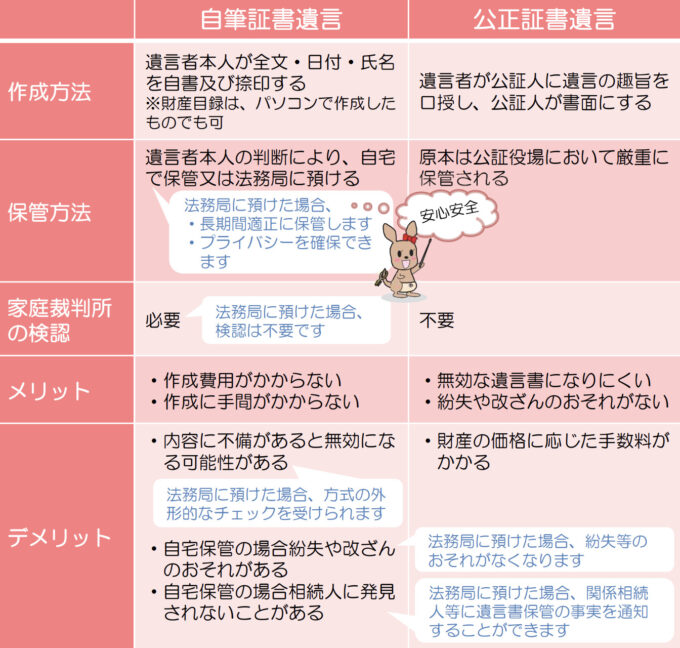

遺言書には、一般的に使われるものとして「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つがあり、下記の違いがあります。

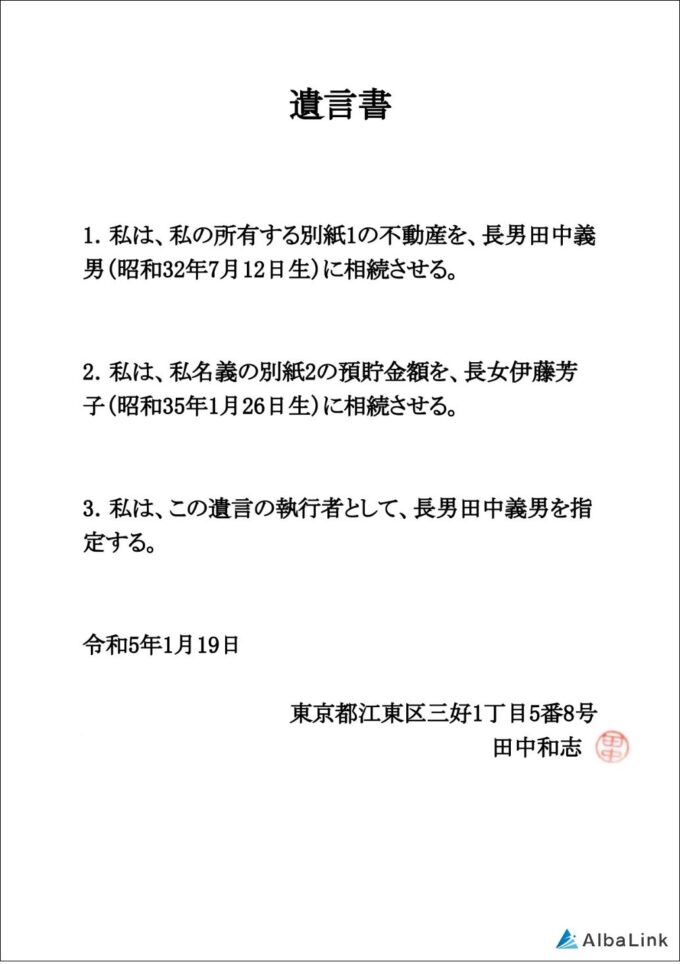

【自筆証書遺言見本】

- 自筆証書遺言

- 遺言者が財産目録以外の部分を全文自筆で書き、署名押印の上、自身で保管、又は法務局で保管する遺言書

- 公正証書遺言

- 公証人の関与のもと作成し、公証役場で保管する遺言書

- 秘密証書遺言

- 遺言の内容を秘密にしたまま、公証役場で遺言書の存在のみ証明してもらい、自身で保管する遺言書

詳しくは後述しますが、 上記3つのうち無効・トラブルの可能性がもっとも低いのは「公正証書遺言」です 。

遺言は遺産相続においてもっとも強い効力をもち、遺言書を正しく作成しておくと遺産の分け方について相続人同士が争うのを未然に防げます。

共有不動産の持分を遺言書で指定しないと困る3つの理由

共有不動産の持分のみに関わらず、財産全般にわたり遺言書で相続をするのが望ましいです。

遺言書がある場合、相続人全員が集まって遺産分割について話し合う必要がないため、相続争いに発展するリスクを減らせるからです。

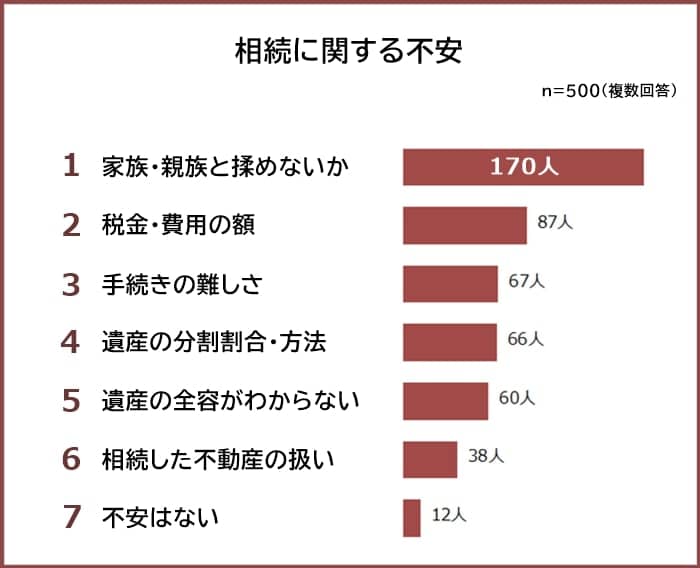

弊社が行った「相続に関する不安」について行ったアンケート調査では、多くの人が相続発生時の親族との揉め事に不安を感じていることがわかります。

このように、多くの人が人間関係・遺産分割について不安を抱いており、実際に相続がきっかけで親族間が不仲になるケースは珍しくありません。

しかし、遺言書を作成し、「保有する財産のすべてと、それを誰がどのような割合で受け継ぐか」を明記しておくと、遺産分割でトラブルが生じるリスクは最小限に減らせます。

まずは、共有不動産の持分を遺言書で指定しないと困る3つの理由について解説します。

- 相続人が増え続けて相続手続きが複雑になる

- 共有者が増えて売却が難しくなる

- 共有物分割請求訴訟となり揉める可能性がある

相続人が増え続けて相続手続きが複雑になる

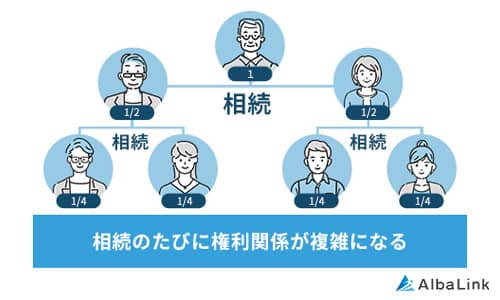

遺言書で共有持分を相続先を指定しないと、相続人が増え続けて相続手続きが複雑になります。

一つの共有物に対してそれぞれの共有者がもつ所有権の割合

遺言書があれば、遺産分割はその内容に従って相続人同士で分配されます。

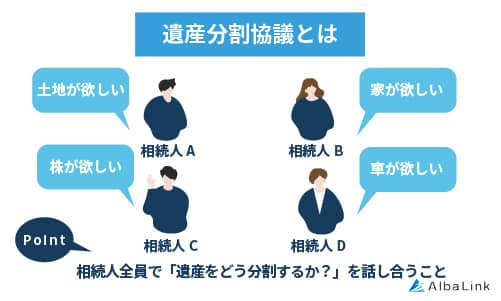

しかし、遺言書がなく遺産分割協議が必要となった場合、相続人全員が話し合いに加わる必要があるため、遺産分けの話し合いに時間がかかり、手続きが複雑になるのです。

被相続人の財産について誰がどのように受け継ぐかを話し合うこと

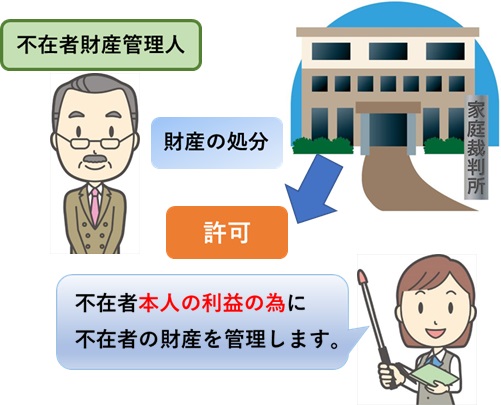

たとえば、相続人のなかに連絡がとれない者がいた場合、不在者財産管理人選任を家庭裁判所で申立てる必要があります。

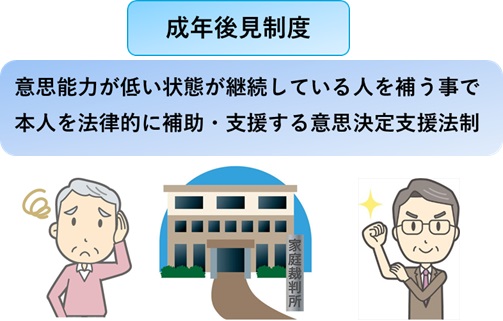

また、相続人が認知症を患っている・未成年が相続人になる、といったケースでも成年後見人の選任・特別代理人選任など、特別な手続きを家庭裁判所で行う必要があります。

このように、あらかじめ遺言書で遺産分割について明記しておくと、相続人同士が複雑な相続手続きをしなくても済むのです。

なお、成年後見制度については以下の記事で詳しく解説しています。

共有者が増えて売却が難しくなる

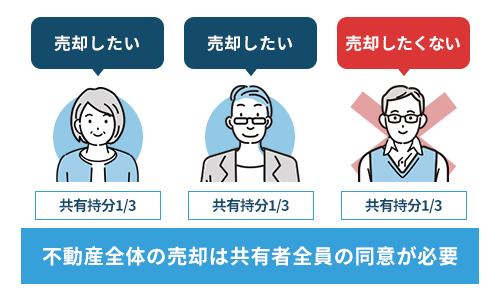

遺言書が存在せず相続人が増え、共有者も増えると不動産の売却が難しくなります。

なぜなら、他の共有者と共に所有する「共有不動産」を売却するには、共有者全員の合意が必要だからです。

相続を繰り返すと相続人が多くなり、やがて共有者も増え、合意形成どころか連絡をとること自体が難しくなります。

しかし、被相続人が遺言書で「長男には不動産・長女には株式を相続させる」といったように遺産の分け方を記載しておくと、共有不動産の扱いに困る心配を減らせます。

遺言書があると、共有不動産を売りたい時に売れず、維持管理費だけがかかり続けて負の遺産となり、相続人がそれを背負い続けるリスクを払拭できます。

なお、共有不動産に関する行為の制限については、以下の記事で詳しく解説しています。

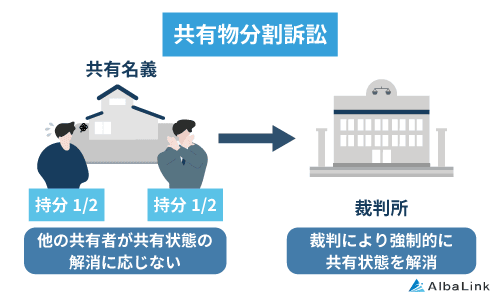

共有物分割請求訴訟となり揉める

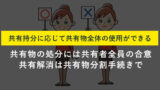

共有者が増えていくと、共有物分割請求訴訟となり揉めるリスクもあります。

共有物分割請求訴訟とは、裁判所を介して共有関係を解消する手続きです。

共有不動産を例に挙げると、以下2つのようなケースで共有物分割請求訴訟が必要となります。

- 共有不動産を売却したいが、他の共有者の合意が得られず売却できない

- 共有不動産を所有しているが、他の共有者が自身の持分以上に占有している

ただし、裁判所に申し立てる際も、民法第258条により「共有者同士の協議が調わないとき」と定められているため、裁判前に共有者間の話し合いで解決できないときに用いられる方法です。

遺言書で遺産分割について明記しておくことで、不動産の共有化を防ぎ、共有不動産が原因で相続人が揉めるリスクを最小限に減らせます。

なお、共有物分割請求訴訟については以下の記事で詳しく解説しています。

共有不動産の持分を相続する際の遺言書の書き方

共有不動産の共有持分を相続する際の遺言書の書き方は、戸建てと区分マンションで異なります。

記載漏れがあったり、親族にしかわからない表現を使っていたりすると、遺言書の内容に納得がいかない相続人がいた場合に協議・調停・訴訟の手続きをされる可能性があります。

その際、「遺言書の無効」を主張されて、その意見が効力をもつ可能性があるので、遺言書の効力を担保させるためにも、正しく作成しましょう。

なお、遺言書の記載事項には、登記上の番号である「地番」などが含まれているため、登記事項証明書を取得し、その内容に従った正確な記載が必要です。

登記事項証明書とは、不動産の所在地や担保、所有者の情報などを登記官が公的に証明した、以下のような書類です。.jpg) 登記事項証明書の取得先は法務局で、窓口・郵送・オンラインの3つの申請方法に対応しています。

登記事項証明書の取得先は法務局で、窓口・郵送・オンラインの3つの申請方法に対応しています。

この章では、共有不動産の持分を相続する際の遺言書の書き方について以下2パターンの文例を紹介します。

- 戸建て(土地と建物)の場合

- マンションの場合

なお、共有持分の遺言書の正しい作成方法については、以下の記事でも詳しく解説しています。

戸建て(土地と建物)の場合

遺言者の配偶者・長男の2人が相続人で、戸建て住宅を遺言書で相続する場合の書き方は以下のとおりです。

遺言書

遺言者◯◯は、以下のとおり遺言をする。

第1条 遺言者は、その所有する下記不動産の持分を、遺言者の妻◯◯(昭和◯年◯月◯日生)及び長男◯◯(昭和◯年◯月◯日生)に2分の1ずつ相続させる。

不動産の表示

(1)所在 ◯◯市◯◯町◯◯丁目

地番 ◯◯番◯◯

地目 宅地

地積 ◯◯.◯◯㎡

(2)所在 ◯◯市◯◯町◯◯丁目◯◯番地◯◯

家屋番号 ◯◯番◯◯

種類 居宅

構造 木造かわらぶき2階建

床面積 1階 ◯◯.◯◯㎡

2階 ◯◯.◯◯㎡

第2条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として妻◯◯(昭和◯年◯月◯日生)を指定する。

令和◯年◯月◯日

(遺言者住所)

(遺言者氏名)◯◯ 印

なお、遺言者が所有する不動産がすでに「持分1/2で、相続人2人に1/4ずつ相続させたい」といったケースもあります。

その場合は、第1条の持分割合を上記のように揃えて、土地・建物の表示の文末に「遺言者の持分2分の1」と記載しましょう。

マンションの場合

遺言者の配偶者・長男の2人が相続人で、マンションを遺言書で相続する場合も、基本的には戸建ての内容と同じです。

ただ、不動産の特定の仕方が変わるため、登記事項証明書に従って正確に記載をしましょう。

区分マンションを遺言書で相続する場合の書き方は以下のとおりです。

遺言書

遺言者◯◯は、以下のとおり遺言をする。

第1条 遺言者は、その所有する下記の区分建物の持分を、遺言者の妻◯◯(昭和◯年◯月◯日生)及び長男◯◯(昭和◯年◯月◯日生)に2分の1ずつ相続させる。

一棟建物の表示

所在 ◯◯市◯◯町◯◯丁目◯◯番地◯◯

建物の名称 ◯◯

専有部分の建物の表示

家屋番号 ◯◯番◯◯

建物の名称 ◯◯

種類 居宅

構造 鉄骨鉄筋コンクリート造1階建

床面積 ◯階部分 ◯◯.◯◯㎡

敷地権の目的たる土地の表示

土地の符号 1

所在及び地番 ◯◯市◯◯町◯◯丁目

地目 宅地

地積 ◯◯.◯◯㎡

敷地権の表示

土地の符号 1

敷地権の種類 所有権

敷地権の割合:◯◯◯◯分の◯◯

第2条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として妻◯◯(昭和◯年◯月◯日生)を指定する。

令和◯年◯月◯日

(遺言者住所)

(遺言者氏名)◯◯ 印

このように、区分マンションの場合は建物全体の一部分・土地全体は別世帯と共有している状態であるため、戸建ての場合と多少表記が異なります。

なお、自筆証書遺言は、遺言者が財産目録を除く全文・日付・氏名を自書して押印までしなければ無効となるので、記載漏れには注意が必要です。

財産目録については、登記簿謄本を添付することやパソコンで作成することも可能です。

共有不動産の持分を遺言書で相続する際の6つの注意点

前述したように、共有不動産の持分を遺言書で相続する場合、記載漏れ等のミスがあると、遺言書が無効となる可能性があるため、慎重に作成する必要があります。

共有不動産の持分を遺言書で相続する際の注意点は以下6つです。

- 公正証書遺言で作成する

- 不動産の所在や構造を明確に特定しておく

- 不動産の分け方を明確に記載しておく

- 遺留分の侵害に注意する

- 受遺者が先に亡くなっている場合はその部分の遺言内容が無効となる

- 遺言執行者を指定しておく

どのような点に注意しながら作成するべきか、遺言書に効力をもたせるためのポイントを見ていきましょう。

公正証書遺言で作成する

前述したように、遺言書は自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つがあり、もっともトラブルのリスクがないのは「公正証書遺言」です。

一般的に使用される遺言の形式は自筆証書遺言・公正証書遺言の2種類で、それぞれの違いは以下のとおりです。

このように、公正証書遺言は公証人が作成し、遺言書を公証役場で保管してもらえるため、記載漏れ・改ざん・紛失のリスクがほぼなく安全です。

ただ、公正証書遺言は遺産の価額に相応する手数料が必要になります。

公正証書遺言の作成手数料は、日本公証人連合会のホームページで確認できます。

自筆遺言書を作成する上での形式的要件の欠如に不安がある方は、公正証書遺言での作成を検討しましょう。

不動産の所在や構造を明確に特定しておく

不動産の所在や構造を明確に特定して遺言書に記載する必要があります。

不動産の情報が正しく記載されていないと、相続登記をする際に法務局が対象の不動産を特定できず、登記申請ができない可能性が生じるからです。

そのため、第三者である法務局が見ても「対象の不動産」の認識がブレない記載内容にしなくてはなりません。

たとえば、「◯◯市◯◯町◯◯丁目◯◯番地◯◯に所在する、木造かわらぶき2階建の構造で床面積1階◯◯.◯◯㎡の家屋」といった具合です。

遺言の内容に効力をもたせるためにも、「先祖代々の家屋」や「◯◯の北側の土地」といった抽象的な表記は避けましょう。

不動産の分け方を明確に記載しておく

不動産の分け方を明確に記載しておかなければ、「記載がない財産」は法定相続もしくは遺産分割協議の対象となるので要注意です。

たとえば、遺言者が自宅不動産についての遺言書を作成したものの、投資用不動産も所有していて、それについては記載がなかった場合、遺産は以下のように分配されます。

例:遺言者の配偶者・長男・次男が相続人のケース

自宅不動産:遺言書通りで遺産相続される

投資用不動産:法定相続分に従って、配偶者1/2・長男1/4・長女1/4

若しくは遺産分割協議により取得者を決定

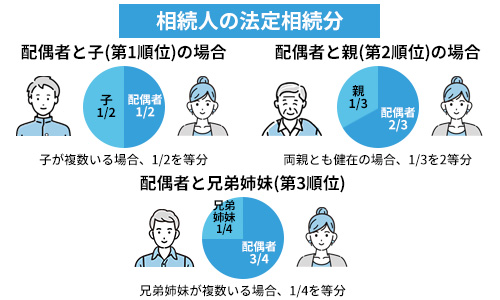

法定相続分とは、民法で定められた相続人の範囲や相続割合です。

遺言書がなく、遺産分割協議もしない場合、上記の法定相続分の割合で遺産相続は行われます。

そのため、遺言書には「長男に土地を2分の1相続させる」といったように、不動産の分け方を明確に記載しておかなければ、意図しない遺産相続になるので注意が必要です。

遺留分の侵害に注意する

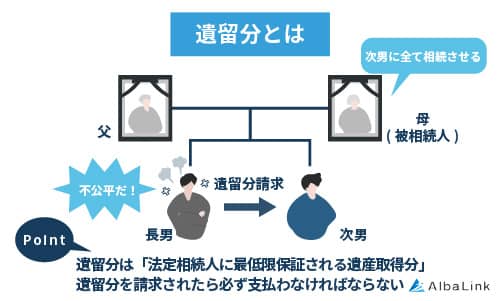

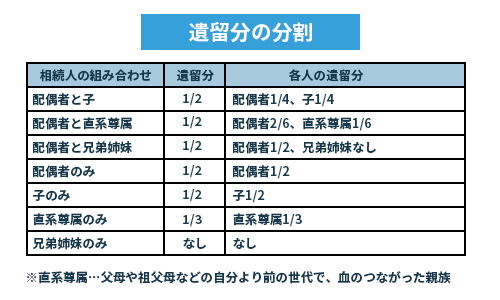

遺言書で遺産の分け方を記載する際、各相続人が有する遺留分侵害に注意しましょう。

遺留分とは、各相続人がもつ最低限の遺産の取り分です。

相続方法でもっとも強い効力をもつ遺言書があったとしても、この遺留分を超える相続をしていた場合、不公平を受けた側の遺留分侵害額請求が認められます。

遺留分の割合は各相続人によって以下のように定められています。

つまり、遺言者の配偶者・長男・次男の3人が相続人で、遺言書が「次男にすべて相続させる」といった内容でも、配偶者は1/4・長男は1/8ずつに相当する侵害額を次男に請求が可能です。

遺留分侵害額請求は現金での支払いが原則であるため、仮に次男が受け継いだ遺産が不動産だとしても、遺留分は現金で支払わなくてはなりません。

相続人に金銭的な負担を負わせないためにも、遺言で不動産を相続させる際は、遺留分に注意して相続割合を決めましょう。

遺留分侵害額請求については、以下の記事で詳しく解説しています。

受遺者が先に亡くなっている場合はその部分の遺言内容が無効となる

受遺者が先に亡くなっている場合はその部分の遺言内容が無効となります。

遺言によって財産を渡すことを「遺贈」といい、遺贈を受ける人を「受遺者」と呼びます。

民法第994条では、「遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない」と定められているのです。

つまり、「お世話になったヘルパーさんに財産の一部を渡したい」といった場合でも、遺言者よりも先にヘルパーさんが亡くなった場合、その遺言は叶いません。

ですので、遺言書を作成する場合には、「第2希望の遺産相続はこの内容」といった具合に、万が一を想定した内容の記載が必要です。

これを「予備的遺言」と言います。

予備的遺言は、遺言書に以下のように追記しておくと効力をもたせられます。

遺言者は、◯◯の財産を妻◯◯(昭和◯年◯月◯日生)に相続させる。

上記の妻◯◯が、遺言者の死亡以前に死亡した場合には、◯◯の財産を遺言者の長男◯◯(昭和◯年◯月◯日生)に相続させる。

このように、万が一に備えて予備的遺言を記載しておくことで、遺言者の意図した相続・遺贈が可能になります。

なお、受遺者が先に死亡したことで無効となるのは、その遺贈の部分のみであるため、その遺贈以外の部分の遺言は有効です。

遺言執行者を指定しておく

遺言者が希望する遺産相続を実現するためにも、遺言執行者の指定は必要です。

遺言執行者とは、遺言者が亡くなった後、遺言の内容を実現するために必要な一切の事務を遂行する人です。

遺言書を残したものの、相続人同士が不仲、あるいは連絡がとれないといったケースでは、遺産相続がスムーズに行われません。

そのため、遺言書には遺言執行者の名前を指定しておくことで、遺言通りの遺産の継承がスムーズに行われます。

もし、遺言執行者がすでに判断能力がない、あるいは死亡した場合は家庭裁判所に申立てをすれば、遺言執行者を選任してもらえます。

家庭裁判所への申立て費用は遺言書1通につき、おおよそ収入印紙800円分・連絡用の郵便切手(500円程度)で、期間は1ヶ月程度です。

遺言書を作成する場合は、遺言書に遺言執行者を指定しておくと相続人からの執行者の選任申立ての裁判所手続きを省略できます。

共有持分の相続にまつわるトラブルを未然に防ぐ4つの方法

前述したように、共有持分を遺言通りに相続するためには遺言書があり、かつ法的な効力をもっている必要があります。

ただ、遺言書があった場合にも、遺産相続について不満をもつ相続人がいれば、トラブルに発展する可能性はあるので、一概に安心とも言えません。

そこで、遺言書以外で共有持分の相続によるトラブルを回避する方法を紹介します。

共有持分の相続にまつわるトラブルを未然に防ぐ方法は以下の4つです。

- 共有不動産を売却する

- 土地を分筆して分ける

- 共有持分を贈与する

- 共有持分のみを売却する

遺言書以外のトラブルのない遺産相続の方法を把握し、最適な相続方法を選択しましょう。

共有不動産を売却する

まずは、共有不動産を売却する方法です。

後述する共有持分の売却は取引価格が安価になりやすいですが、共有不動産全体であれば、市場価格で一般の買主に売却できる可能性があります。

共有不動産の売却額は持分割合に応じて分配すれば、共有者全員が公平に利益を得られます。

ただし、前述したように、共有不動産を売却するには共有者全員の合意を得なければなりません。

共有者全員が売却を希望している・売却価格にも納得している、という状況の場合におすすめできる方法です。

共有不動産の売却方法は、以下の記事で詳しく解説しています。

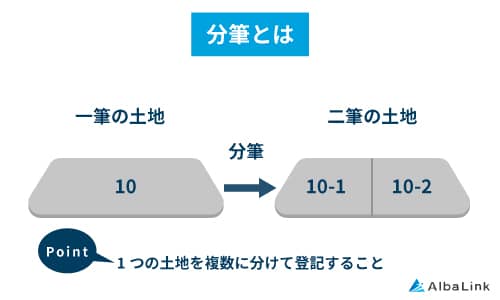

土地を分筆して分ける

相続財産が土地なのであれば、分筆して共有者同士で分ける方法もあります。

分筆とは、一つの土地を複数の区画に分割して登記をする手続きです。

生前に分筆して、共有関係を解消しておけば、分筆後の土地を相続人それぞれに完全は所有権を持たせることができ、トラブルに発展しにくくなります。

ただし、土地の形状によっては分筆により資産価値が落ちる可能性もあります。

土地の資産価値を決める要素はいくつかありますが、そのうち代表的なのは土地の形状です。

分筆によって土地の形がいびつになったり、道路と接道しなくなったりすると、土地を公平に分割したつもりでも、それぞれの売却額には差が生じます。

そのため、分筆した土地のどちらを所有するかの話し合いで相続人同士が揉める可能性があります。

相続する土地が分筆によって資産価値が落ちない形状・周辺環境の場合におすすめできる方法です。

なお、共有名義の土地の分筆については、以下に記事で詳しく解説しています。

共有持分を贈与する

共有持分を他の共有者に贈与する方法です。

トラブルの火種となる共有持分を他の共有者に贈与すれば、今後共有不動産の活用などについて揉める心配がありません。

たとえば、共有者が3人の場合は、1人に贈与するとその1人の持分割合が増えて権利が多くなりますし、共有者2人の場合なら相手方が完全な所有権を得られます。

他の共有者が共有持分の贈与を希望しているのであれば、この方法が手っ取り早いです。

ただし、贈与する側は費用負担はありませんが、贈与される側には贈与税と不動産取得税が課せられる点は留意しましょう。

たとえば、贈与財産価額が1,000万円の共有持分を譲渡した場合に生じる贈与税は、以下のとおりです。

贈与税の計算式 = (贈与財産価額 – 110万円) × 税率 – 控除額

国税庁「贈与税の計算と税率」の税率・控除額により、

(1,000万円 – 110万円) × 40% – 65万円 = 291万円

このように、共有持分の贈与財産価額が1,000万円だと、受贈者は291万円を贈与を受けた翌年に申告をして贈与税を納付する必要があります。

よって、受贈者が「とりあえずもらっておこう」となりにくいのが贈与の欠点です。

他の相続人との関係が良好で、かつ共有者が共有持分の取得に前向きなのであれば、贈与を提案するのも一つの手段です。

なお、共有持分の譲渡については、以下に記事で詳しく解説しています。

共有持分のみを売却する

共有持分のみを売却する方法です。

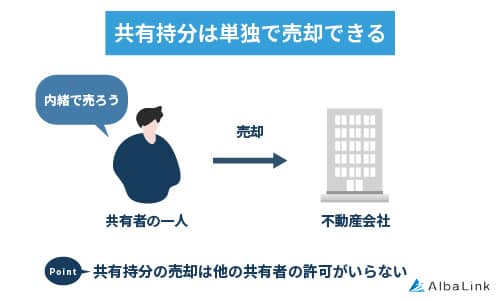

共有不動産全体の売却は、共有者全員の合意が必要ですが、共有持分なら単独での売却が認められています。

参照元:e-Gov法令検索|民法206条

共有持分の売却先には、以下3つの候補が挙げられます。

- 他の共有者に売却する

- 仲介業者に売却を依頼する

- 専門の買取業者に売却する

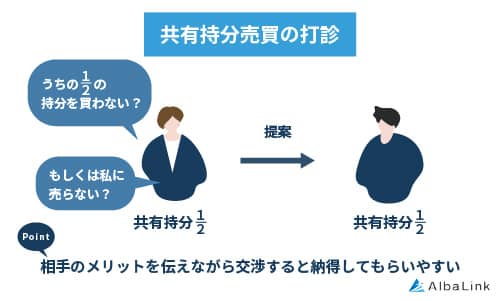

他の共有者に売却する

共有持分を他の共有者に売却する方法です。

他の共有者に売却する場合、前述した贈与税はかかりません。

先に挙げたように、共有者が持分割合を増やせるのは共有不動産の活用に融通が効きやすくなるため、メリットです。

加えて、他に相続人がおらず完全な所有権が所有できるのであれば、不動産全体の売却額を丸々取得できるのも魅力と言えます。

他の共有者に自身の共有持分を買い取ってもらえれば、第三者に売却する手間も省略できるので、簡単に共有持分を取得できる方法です。

ただし、それを実現するには買主となる他の共有者が資金力をもっている必要があります。

加えて、売却を成立させるには互いが売却額に納得する必要があるので、トラブルが生じない価格設定も難しいものです。

共有持分の他の共有者への売却は、買い取る側が買取に前向きで、かつ資金力がある場合に限られます。

なお、共有持分を個人売買するメリット・デメリットについては、以下の記事で詳しく解説しています。

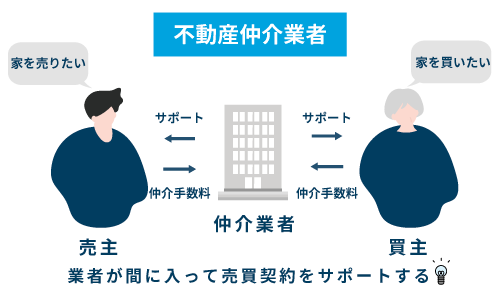

仲介業者に売却を依頼する

仲介業者に共有持分の売却を依頼する方法です。

仲介業者は、売主と買主をマッチングし、売買契約の締結をサポートする業者です。

不動産ポータルサイトやチラシなどを活用して、幅広く販促活動を行うため、買主が見つかりやすいメリットがあります。

ただし、仲介業者が売却のメインターゲットにしているのは、マイホームを前提に不動産を探す一般消費者であるため、共有持分は売れません。

共有持分だけ購入しても不動産は自由に活用できないため、一般消費者にとっては使い道がないからです。

共有持分を買い取るのは、今後の再販に向けて収益化を目指す不動産投資家に限定されます。

よって、共有持分のみの理屈上はできますが、売却を実現するためには次章で解説する「専門の買取業者への売却」をおすすめします。

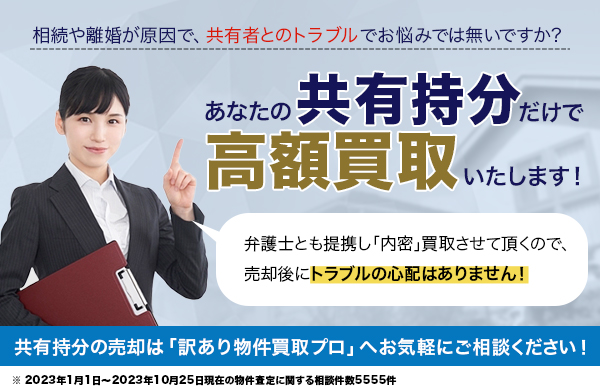

専門の買取業者に売却する

専門の買取業者に共有持分を買い取ってもらう方法です。

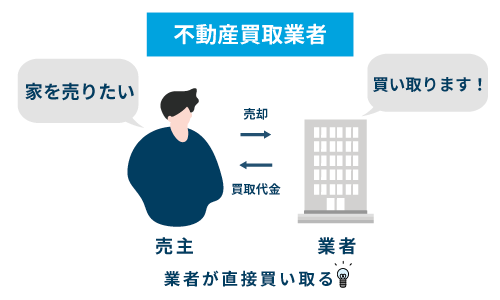

買取業者は、売主から売却の依頼を受けた不動産を直接買い取る業者です。

業者の中でも、共有持分を得意とした専門の買取業者は、持分を買い取った後に他の共有者と交渉をし、単独名義の不動産にして再販をします。

このように、共有持分でも商品化できるノウハウがあるので、今まだ市場価値のない共有持分でも積極的に買取を行うのです。

この章では、専門の買取業者に売却する以下3つのメリットについてお伝えします。

- 他の共有者と顔を合わす必要がない

- スピーディに現金化できる

- 業者が優秀なら他の共有者に迷惑が掛からない

なお、共有持分買取業者については、以下の記事で特徴別に紹介しています。

他の共有者と顔を合わす必要がない

専門の買取業者に売却する場合、他の共有者と顔を合わせる必要がありません。

専門の買取業者が共有持分を買い取った後に他の共有者と交渉を行うため、売主が共有者とコンタクトをとる必要がないのです。

加えて、専門の買取業者は弁護士や司法書士などの専門家と連携をとりながら、慎重に交渉をするので、共有持分の売却後のトラブルを心配する必要がありません。

売主・業者の2者間で売却が成立するため、プライバシーが守られるのも、専門の買取業者に売却するメリットと言えます。

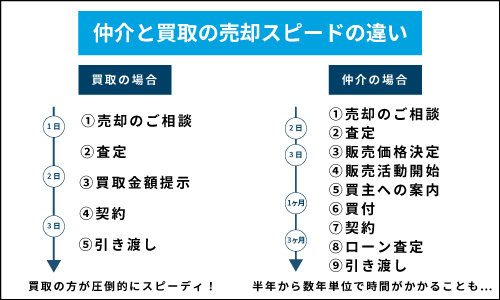

スピーディに現金化できる

スピーディに共有持分を売却して現金化できるのも、専門の買取業者に依頼するメリットです。

専門の買取業者が直接買い取るため、提示する買取価格に売主が合意をすれば、売買は成立します。

そのため、平均1週間〜1ヶ月程度の期間で共有持分を現金化ができるのです。

資金計画が立てられやすく、なおかつ共有関係からすぐに離脱できるのも専門の買取業者に買い取ってもらうメリットです。

業者が優秀なら他の共有者に迷惑が掛からない

共有持分を買い取る業者が優秀であれば、他の共有者に迷惑が掛かりません。

というのも、共有持分を買い取る業者の中には、悪質な不動産ブローカーも混在しているからです。

不動産ブローカーとは、一般的に宅地建物取引業の資格を持たず仲介業務を行い、報酬の一部を獲得する目的の業者を指します。

経済産業省が「違法性はない」と認定しているものの、実務上では、共有者への強引な交渉や共有物分割の訴訟を突然起こすなど、トラブルが多い業態です。

参照元:全国賃貸住宅新聞|宅建免許ない紹介ビジネスに合法認定

しかし、優秀な共有持分買取業者なら、売却した後に他の共有者の迷惑になるような交渉はしません。

具体的には、弁護士や司法書士など法律のプロと連携をとりながら、共有者と業者がWin-Winの取引となるよう慎重に交渉を進めます。

共有持分の売却においては、買い取ってくれればどこでもOKなわけではなく、「優良な不動産業者に買い取ってもらう」が重要なポイントとなります。

なお、弊社AlbaLink(アルバリンク)は、共有持分に強い専門の買取業者です。

弁護士や司法書士など各士業の方と連携をとり、これまで共有持分をはじめとした訳あり不動産を数多く買い取り、問題解決をしてまいりました。

これまで弊社とお取引いただいた売主様からも、多くのお喜びの声を頂戴しております。

「共有関係から解消されたい」「他の共有者に迷惑はかけたくない」とお悩みの方は、ぜひ弊社にお問い合わせください。

弊社と関わる売主様・共有者様が納得感のあるお取引ができるよう全力で対応させていただきます。

無料査定・無料相談は随時受け付けております。

もちろん、相談のみのお問い合わせも大歓迎ですので、お気軽にお問い合わせください。

>>【相続でお悩みの共有持分も高額売却!】無料の買取査定を依頼する

まとめ

本記事では、共有不動産の共有持分を遺言書で正しく相続する方法についてお伝えしました。

相続人同士の骨肉の争いを避けるには、遺産相続においてもっとも強い効力をもつ遺言書を正しく作成しておく必要があります。

ただし、遺言書の作成は遺産分割時のトラブルのリスクは払拭できますが、共有不動産を所有し続ける限り、共有者同士で維持管理する必要があるため、揉め事になる可能性は拭いきれません。

「共有持分を相続したい」という明確な理由がないのであれば、専門の買取業者に買い取ってもらったほうが、後々起こり得るトラブルは回避が可能です。

なお、弊社AlbaLink(アルバリンク)は、共有持分に強い買取業者です。

フジテレビの「newsイット!」にも、訳あり物件専門の買取業者として紹介された実績もあります。

弁護士や司法書士などの専門家と連携をもつ弊社なら、売主様の共有持分をトラブルなくスムーズに買取ができます。

無料査定は24時間365日受け付けております。

査定・相談のみのお問い合わせも大歓迎ですので、お気軽にご連絡ください。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら