共有物の使用

各共有者には使用収益権がある

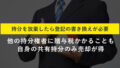

共有というのは物理的にその不動産を2つ以上に分けて使用権を持つのではなく、全体に対して、全員が持分に応じた使用収益権を持つという概念的なものです。

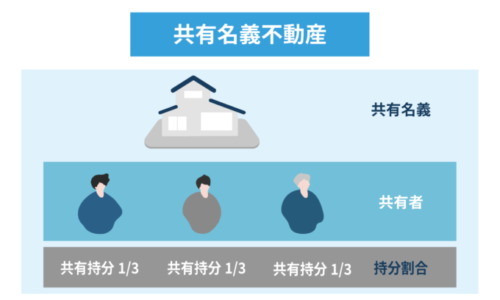

つまり、誰か1人がそれをすべて占有(事実上支配している)としても、無条件にそれを排除(明渡請求)することはできず、自分の使用権を侵害されている分につき損害賠償を求めるなどの方法をとるしかないことになります。

共有物に関する行為の制限

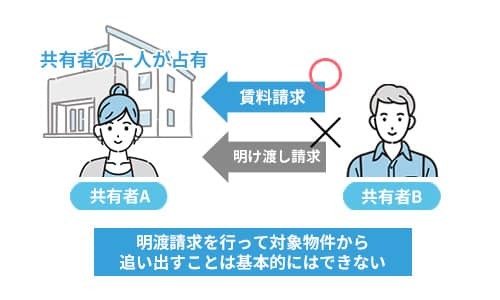

各共有者が共有物全部について持分に応じた使用をできるとしても、他の共有者にも同様に権利がありますから、共有物に大きな変化が生じるような行為については制限をかけなくてはなりません。

これについては、民法で定められています。

| 行為の種類 | 合意が必要な共有者の人数 |

| 変更(処分)行為 | 共有者全員の合意が必要 |

| 管理行為 | 共有者の持分価格の過半数が必要 |

| 保存行為 | 各共有者が単独で可能 |

参照元:民法251条、252条

ではそれぞれの行為について見ていきましょう。

また、共有物の行為制限については以下の記事で詳しく説明しています。ぜひ参考にしてください。

カンタン1分査定

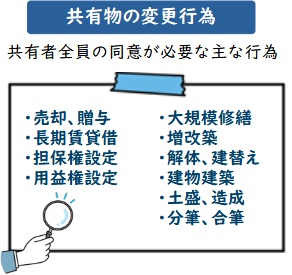

共有物の変更(処分)行為

なにが変更(処分)行為にあたるか

共有物の変更(処分)行為は共有物に最も重大な結果をもたらすため共有者全員の同意が必要になりますが、どのような行為がそれにあたるのでしょうか。

大雑把に分類すると次のようなものです。

- 対象物の性質を変えるような(=物理的変化を伴う)行為

- 対象物を法律的に処分する行為

ただ、これら行為の線引きが実際には難しいケースも多く、見解の対立が起こることもあります。

もう少し具体的に行為の内容を見てみましょう。

物理的変化を伴う行為の具体例

次のような行為は「物理的変化を伴う」と解釈されます。

- 建物の大規模修繕や建て替え

- 土地上への建物の建築

- 土地の土盛り

- 土地の造成(畑を宅地にする、など)

法律的な処分行為の具体例

次のような行為は「法律的な処分行為」と解釈されます。

- 売買や贈与のような所有権を失う契約

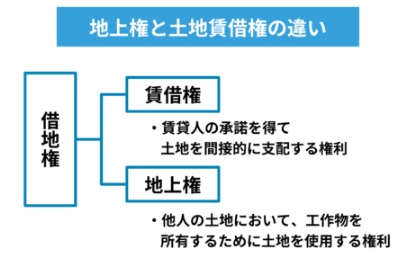

- 担保権(抵当権など)、用益権(地上権など)を設定する契約

- 共有者間で決定した使用方法の変更

- 短期賃貸借の期間を超えていたり、借地借家法が適用される賃貸借契約の締結

(※詳細は管理行為の項目で解説しています)

実務的にはケースごとの判断になる

共有不動産の現状を見てみると、共有者全員で占有しているよりも、むしろ共有者のうちの一部が占有している場面が多くなります。

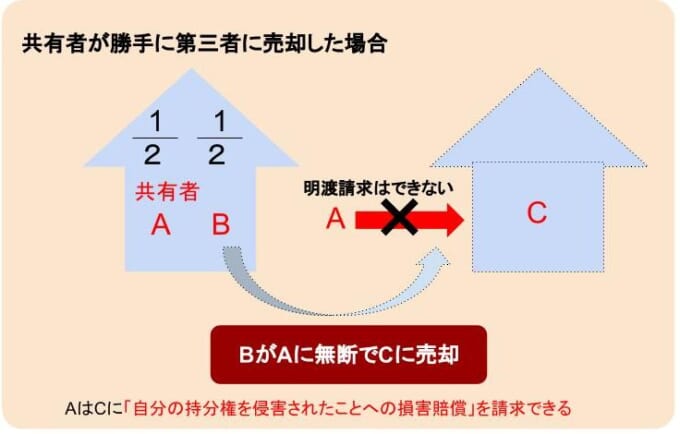

不動産の処分を伴う行為は共有者全員の同意がないとできませんが、実際には一部の共有者が勝手にこうした処分行為をしてしまうケースも出てきます。

そのような場合、必ずしも単純にその行為が「最初からなかった」ものとされるわけではなく、法的な解釈が複雑になることもあります。

例えば、もし共有者ABの1人Bによって第三者Cに売却されてしまった場合でも、AはC対して無条件に明渡し請求することができません。

少なくともBの持分については有効にCに移転しますし、そうなるとCは共有持分権に基づいて占有を主張できるからです。

このような場合、Cが単独で占有していることに対し、Aが自分の持分を侵害されていることに対する損害賠償を請求する形での解決となることが現実的でしょう。

なおBが勝手に行ったA持分についての売買は「他人物売買における売主、つまりBのCに対する責任(民法560条)」の問題となります。

参照元:民法560条

BはAの持分を取得してCに移転する義務を負いますが、それができなかった場合、Cが他人物売買につき悪意(知っていた)ならBに対し「契約解除」をすることができます。

さらには善意(知らなかった)であったならCは「損害賠償」もすることができます。

共有物の管理行為

なにが管理行為にあたるか

管理行為については共有持分の価格の過半数で決することになりますが、ここで説明する「管理」という言葉は、一般用語としての管理よりも狭い意味です。

- 共有不動産の性質を変えない範囲内での利用行為や改良行為

こちらも行為ごとの判断が単純ではないことが多いのですが、さらに具体的に見てみましょう。

利用・改良行為の具体例

共有不動産の管理でよくあるのは「収益物件を共同で保有する場合の意思決定」です。

これについては「管理行為」とされるのか「変更(処分)行為」とされるのかが状況によって異なる場合があります。

- 共有物の使用方法の決定

- 賃貸借契約の締結(ただし、短期賃貸借の範囲を超えないものや、借地借家法の適用を受けないもの)

- 賃貸借契約の解除

- 一般的賃貸借の賃料減額(サブリース契約については例外)

特に、賃貸借契約を締結する場合の意思決定は実務上もよくあると思われますが、これについての線引きはある程度明確な基準が裁判例からも見てとれます。

短期賃貸借の範囲というのは、「山林10年、山林以外の土地5年、建物3年、動産6カ月」となっています(民法602条)。

(短期賃貸借)

第六百二条 処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、当該各号に定める期間とする。

一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 十年

二 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 五年

三 建物の賃貸借 三年

四 動産の賃貸借 六箇月引用元:民法602条

これを超えると共有者自身が使用収益することが長期間制限されることになりますので、より慎重な意思決定が必要になることから「変更(処分)行為」として共有者全員の同意が必要になります。

また、借地借家法の適用を受ける賃貸借契約では賃借人が大幅に保護されており大家側から簡単に契約を解除することが難しく、原則として更新し続けていくことになります。

よって長期間にわたって使用収益の制約を受けることから、これも「変更(処分)行為」となります。

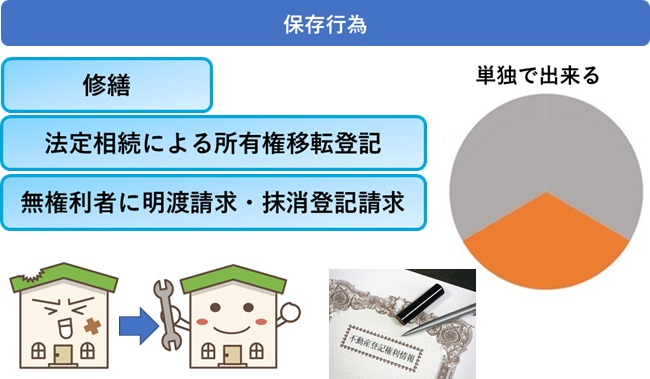

共有物の保存行為

上記の「民法第252条第5項」において、「各共有者が保存行為をすることができる」となっていますが、保存行為とはどのようなものでしょうか。

なにが保存行為にあたるか

保存行為を一言で表現すると

- 共有物の物理的現状を維持する行為

となります。

これは、もちろん他の共有者に不利益を与えないことが大前提となります。

ではこちらも具体例を見てみましょう。

保存行為の具体例

- 共有不動産の修繕

- 無権利者に対する明け渡し請求や抹消登記請求

- 法定相続による所有権移転登記

たとえば、正当な権利を持たない第三者が登記を保有している場合、真の共有者のうち1人は共有者全員のために「保存行為」として、その登記全部の抹消請求をすることができます。

参照元:最判昭和31年5月10日

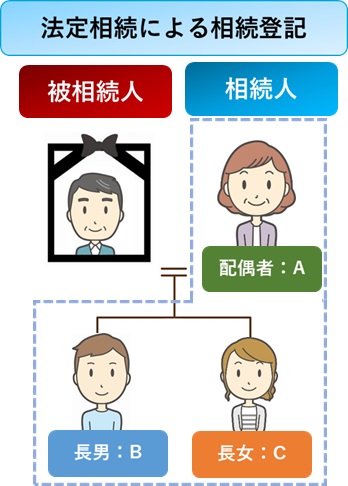

法定相続登記はトラブルが多い

保存行為の一つである、法定相続による所有権移転登記は相続人の間でトラブルが発生することが多いです。

なぜかというと、法定相続により不動産が相続人全員での共有名義となるからです。

共有名義になることによって、固定資産税や修繕費用などの負担についてトラブルが発生することや、不動産の活用や売却がしにくくなるといったデメリットが発生します。

法定相続による所有権移転登記をする際には、相続人全員で話し合いリスクを理解したうえで行いましょう。

法定相続による相続登記に関しては以下の記事でも説明しています。

ぜひ参考にしてください。

共有物分割

共有不動産について円満に合意している時は良いのですが、「共有者の関係が悪化したとき」は非常に厄介なことになります。

多くの意思決定をしなければならない「収益物件」などは特に対立が起こりやすいといえます。

また、親族で共有している場合には「不動産以外のこと、例えば家族関係等」に起因して必要な合意ができないケースもしばしばあります。

そういった場合に究極的な解決方法として「何らかの形で共有を解消する」ということがあります。

共有を解消するには他の共有者の持分を共有者のうち1人が何らかの形で取得して1人のものにするか、全員で他人に譲渡してその代金を分けるといった形になります。

共有物分割には大まかに分けて三つの類型がありますので、それぞれの特徴を確認してみましょう。

共有物分割の3つの類型については以下の記事でも説明しています。参考にしてください。

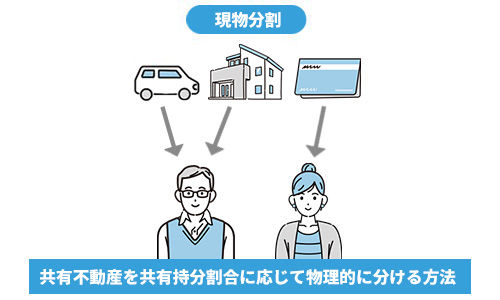

現物分割

読んで字の如く「共有持分に応じて物理的にそのまま分ける」方法です。

ただ、これは建物については使えないため、土地の場合に適用されることが一般的です。

換価分割

共有不動産を「第三者に売却してその代金を分ける」方法です。

共有持分に応じて代金を分配するため、不公平が生じにくい方法です。

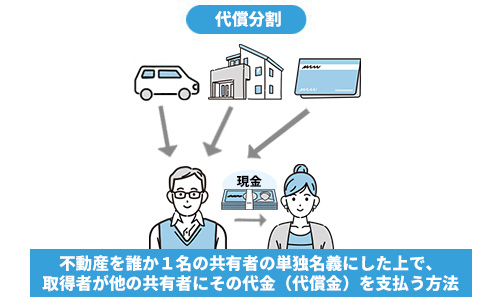

価格賠償

共有者のうち「誰か1人が共有不動産を取得した上で他の人に代償金を支払う」方法です。

下記の図で説明すると、買い取る形で確定的にAに持分が移転し、Bに「代金」を支払うことになります。

共有者の中に物件の取得希望者がいれば優先的に適用されることになります。

どの共有物分割方法が優先されるのか

もちろん、共有者同士で分割方法についての意見が一致すればその方法でよいため、話し合いによって決める場合に「どの方法を優先すべき」ということはありません。

しかし、実際には共有者同士の意見が対立して話し合いが進まず、裁判にもつれ込むこともあります。

そのような場合は、裁判所側で判決を出して何らかの分割方法を指定しなくてはならないのですが、「裁判所が最も優先するべきと考えている分割方法は何か?」を知っておきたいものです。

- 価格賠償(代償分割)

- 現物分割

- 換価分割

過去の裁判例の積み重ねによって、裁判所ではこのように優先順位をつけるという基準が形成されています。

つまり換価分割で共有物を他人の手に渡すのは、他の方法での分割が難しい場合に採る「最後の手段」ということになります。

なお、裁判所が換価分割を行う場合には「競売」による売却とされてしまうため、市場価格よりもカナリ安い価格での売却となってしまうことに注意が必要です。

弊社Albalinkの共有持分の買取事例

共有名義の不動産は、共有者全員の同意がなければ売却できません。

したがってもし共有名義の不動産を売却したいと考えているのにほかの共有者の同意を得られないなら、自分の共有持分のみを売却してしまうのもひとつの手です。

弊社Albalinkは訳アリ物件専門の買取業者として、他社では断られるような複雑に利権が絡まる共有持分を多数買い取ってきました。

実際、弊社は下記のように全国各地の共有持分を買い取っており、中には1000万円以上で買い取ったこともあります。

ただ、上記のような買取事例だけを見せられてもピンとこない方もいるでしょう。

そこで、弊社が共有持分を買い取ったお客様からいただいた、直筆のメッセージも紹介します。

引用元:お客様の声(Albalink)

このお客様は共有者である親族と折り合いが悪く、話し合いができる関係ではありませんでした。

そのため、弊社が共有持分を買い取ったことで「(共有者と)やり取りをしなくて済むようになり、気持ちが楽になった」というメッセージをお寄せくださいました。

上記のお客様以外にも、弊社に物件の買取依頼をしていただいたお客様からは「肩の荷が下りた」「もっと早く依頼すれば良かった」といった感謝の言葉を多数いただいております(下記Google口コミ参照)。

また、弊社はお客様からの評価が高いだけでなく、不動産買取業者としては数少ない上場企業でもあり、社会的信用も得ています。

信頼できる買取業者に安心して共有持分を売却し、共有関係から解放されたい方はぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(売却前提の問い合わせでなくても構いません)。

まとめ

共有者は共有持分に応じて共有物全体の使用をすることができます。

共有物の変更(処分)行為は共有者全員の合意で、管理行為は持分価格の過半数で、保存行為は各共有者が単独で行うことができますが、実際にこれらの行為のどれに当たるかは判断が難しいケースもあります。

共有を解消するためには共有物分割手続きをすることになりますが、現物で分割する方法(現物分割)、誰か1人が取得してその他の人に賠償金を支払う方法(価格賠償)、第三者に売却して代金を分ける方法(換価分割)があり、必ずしも意に沿った分け方になるわけではない点に注意が必要です。

もし共有名義の不動産を売却して共有関係を解消したいと考えているのにほかの共有者が同意してくれなかったら、自分の共有持分だけを売却するのも選択肢のひとつです。

弊社AlbaLink(アルバリンク)は、全国の共有持分を積極的に買い取っている専門の買取業者です。

過去には、一般の不動産業者が取り扱わない訳あり物件専門の買取業者としてフジテレビの「newsイット!」にも紹介されました。

ほかの共有者には内密で共有持分を買い取らせていただきますので、もし自分の共有持分を売却して共有関係から抜け出したいと考えているのなら、ぜひ弊社までお気軽にお問い合わせください。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら