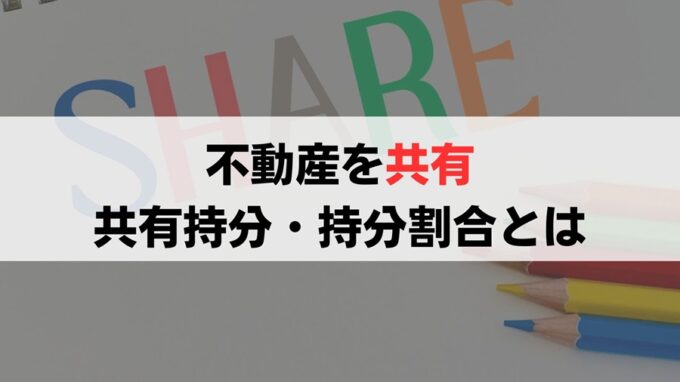

共有持分とは

不動産を複数人で所有することを「共有」と呼び、不動産を共有する各人が持つ権利が「共有持分(権)」です。

最初に、共有持分を説明するうえで必要な言葉を、説明します。

| 共有持分に関連するキーワード | |

|---|---|

| 共有 | 1つの不動産を複数人で所有する状態 |

| 共有持分 | 共有状態の不動産に対して、各人が有する権利 |

| 持分割合 | 共有持分の量を表す割合 |

| 共有名義人 | 不動産を共有している人 |

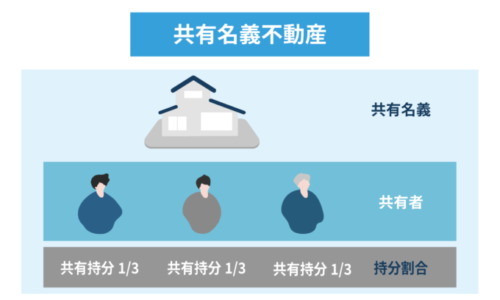

持分割合は、不動産を購入した時の出資割合で決まります。

例:5,000万円の不動産を購入した場合

夫・・・4,000万円の住宅ローンを契約=持分割合 5分の4

妻・・・結婚前の貯金1,000万円を頭金=持分割合 5分の1

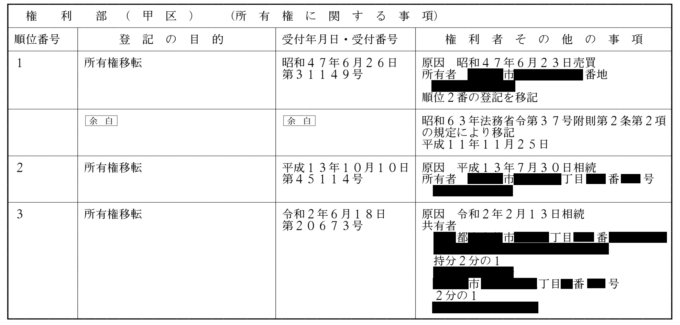

持分割合は登記簿謄本に記載がされており、「5分の4」のように分数の形で表されます。

後ほど詳しく解説しますが、共有名義人には持分割合に応じて、不動産を活用する権利があります。

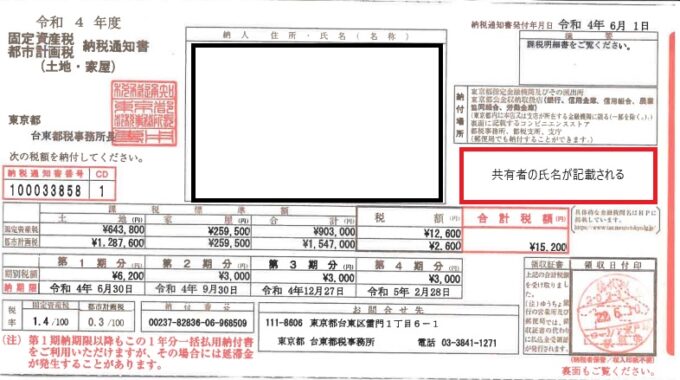

持分割合は、毎年4〜6月ごろに各市町村から交付される「固定資産税納税通知書」で確認が可能です。

固定資産税通知書は、共有名義人の代表者1名にのみ交付がされます。

代表者以外の方で確認が難しい場合は、法務局で「登記事項証明書」を取得して確認しましょう。

登記事項証明書は、法務局で登記された不動産の所有者情報が記載された書類で、持分割合は「権利部の甲区」で確認可能です。

登記事項証明書は、窓口請求・郵送請求・オンライン請求の3つの取得方法があり、全国の法務局で一通600円で取得できます。

なお、共有名義・共有持分については、下記記事で詳しく解説しています。

区分所有とは

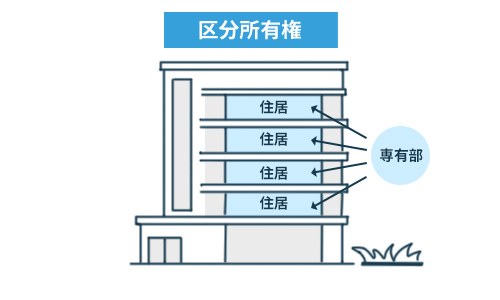

区分所有とは、分譲マンションのような、2つ以上の部屋に区切られた建物の各部屋を所有することです。

区分所有している人を「区分所有者」と呼びます。加えて、この建物全体を「区分所有建物」といいます。

区分所有建物とは、「区分所有法」で定められた要件を満たす建物のことで、各部屋に所有権を設定することで区分所有が成立します。

以下が区分所有建物の要件です。

- 建物の各部分が「物理的」に独立している

- 建物の各部分が「利用上」独立している

実際の条文は次の通りです。

第一条 一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。

区分所有建物は「専有部分」と「共用部分」で構成されています。

分譲マンションでいうところの各戸が専有部分、それ以外の階段やエントランス等が共有部分です。

後ほど詳しく解説しますが、共用部分は、専有部分を所有している各人で共有となります。

共用部分の持分割合は原則、所有している専有部分の床面積割合で決まります。

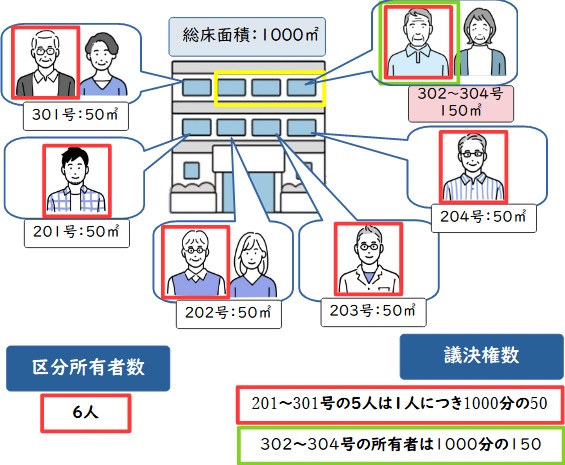

例:専有部分の総床面積が1000m2の分譲マンションの場合

50㎡の専有部分を持っている住人=「共用部分の持分割合は1000分の50」

区分所有者は管理規約の決議案を議決する権利がある

区分所有している人は建物の管理組合に加入し、建物の管理規約について決議案を提出したり、決議案に対して賛否を表明することができます。

このことは「区分所有法」によって定められています。

第三十九条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。

決議案を成立させるためには、「区分所有者の過半数」かつ「議決権の過半数」の賛成が必要です。

管理組合における、区分所有者数と議決権数の数え方を説明します。

管理組合における区分所有者数の数え方

マンションなどの管理組合では、区分所有者の数え方が定められています。以下の通りです。

| 例 | 管理組合での区分所有者数 |

|---|---|

| 1つの専有部分を1人で所有 | 1人 |

| 1つの専有部分を2人で所有 | 1人 |

| 2つの専有部分を1人で所有 | 1人 |

このようないずれの場合も管理組合上、区分所有者数は1人です。マンションの一室を夫婦2人で共有している場合でも、「1人」とカウントされます。

また、1人で何部屋所有していても、区分所有者数は「1人」です。

管理組合における議決権数の数え方

区分所有者は建物の管理規約を決議する集会において、決議案を提出したり、決議案に賛否を表明したりできます。

この権利を「議決権」といいます。

管理規約によりますが、議決権数は各区分所有者が持つ専有部分の割合によって決められます。

例:専有部分の総床面積が1000㎡の分譲マンションの場合

50㎡の専有部分を持っている住人=「議決権数は1000分の50」

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

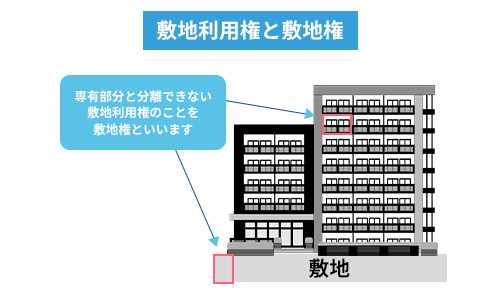

敷地権と敷地利用権とは

敷地権とは、区分所有建物が建っている敷地と建物を1つとして登記することで、「敷地の権利」と「建物の権利」を切り離して処分できないようにした権利形態のことです。

つまり、敷地権化された分譲マンションでは、各部屋の所有権と敷地利用権を切り離して、売却などの処分行為を行うことができません。

敷地権化された建物では、区分所有者は専有部分の割合に応じて、土地を利用する権利を有します。

この権利を「敷地利用権」といいます。

敷地権と敷地利用権について整理すると以下の表のようになります。

| 敷地権 | 建物と土地を1つとして登記することで 専有部分の所有権と土地の所有権を切り離せないようにした権利形態 |

|---|---|

| 敷地利用権 | 敷地権化された建物において 専有部分の各所有者がその割合に応じて有する、土地を利用する権利 |

なお、各区分所有者が持っている敷地権の割合は、以下の計算式で算出できます。

たとえば、あなたが所有しているマンションの専有面積が100㎡、マンション全体の専有面積の総床面積が1,000㎡のケースにおいて、あなたが有している敷地権の割合は以下のとおりです。

敷地権の割合=100㎡÷1,000㎡=1/10

マンションの敷地利用権は独立して売却することはできません。

以下の記事で詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。

敷地権が存在する理由

建物と土地を1つとして登記する敷地権が存在する理由を端的に述べると登記に関わるトラブルを解消するためです。

詳しく背景をお伝えしましょう。

1984年に「不動産登記法」が改正される以前のマンションは、建物と土地を別々に登記しており、この方法では、問題がたくさんありました。

具体的には、マンションの所有者が自分で登記を行った場合に、敷地の所有権が変更されずに取り残されてしまうことです。

土地の登記簿は1冊しかないので、マンションの所有者全員に影響があり、トラブルの原因となりました。

そこで作られたのが「敷地権」という権利形態です。

建物と土地を一体で登記することにより、登記上のミスが無くなりました。

このように、敷地権は登記の手続きを分かりやすくするために作られたものです。

敷地にかかる税金

じつは、敷地利用権が「所有権」のマンションを所有しているときには、一戸建てと同じように「土地の固定資産税」がかかります。

マンションが都市計画区域内にあるときは、「都市計画税」も併せてかかります。

くわえて、相続したときにはマンションの敷地の評価額に対して「相続税」もかかる点を押さえておきましょう。

マンションの敷地にかかる固定資産税・都市計画税の計算方法

マンションの敷地部分にかかる固定資産税・都市計画税は、区分所有者が持っている敷地権の割合から計算できます。

具体的な計算式は、以下のとおりです。

各専有部の床面積÷専有面積の総床面積×マンション全体の固定資産税評価額×1.4%(標準税率)【都市計画税】

各専有部の床面積÷専有面積の総床面積×マンション全体の固定資産税評価額×0.3%(制限税率)

※税率は自治体によって異なることがあります。

たとえば、あなたが所有しているマンションの床面積が100㎡、マンション全体の専有面積の総床面積が1,000㎡、マンション全体の固定資産税評価額が2億円のときのケースでかかる固定資産税と都市計画税の税額は以下のとおりです。

【固定資産税】

「各専有部の床面積÷専有面積の総床面積×マンション全体の固定資産税評価額×1.4%」の計算式より、

固定資産税=100㎡÷1,000㎡×2億円×1.4%=28万円

【都市計画税】

「各専有部の床面積÷専有面積の総床面積×マンション全体の固定資産税評価額×0.3%(制限税率)」の計算式より、

都市計画税=100㎡÷1,000㎡×2億円×0.3%=6万円

マンションの敷地にかかる相続税の計算方法

マンションを相続したときには、居室部分だけでなく、敷地の評価額に対する相続税も納める必要があります。

まず、以下の計算式により、相続するマンションの敷地の評価額を算出します。

次に、上記の評価額を用いて、以下計算式により相続税を求めます。

なお、マンションの敷地全体の評価額を算出するには、奥行価格補正などさまざまな修正をおこなわなければならず、不動産に詳しくない方が計算するのは難しいといわざるを得ません。

土地の相続税評価額を算出する際に使用する減額補正率のひとつ。

そのため、相続したマンションにかかる相続税について詳しく知りたいのなら、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

なお、弊社AlbaLink(アルバリンク)では税理士などの専門家とも連携しており、相続税に関するご相談も受け付けております。

相続したマンションを売却するかまでは決まっていないものの、相続税がどのくらいかかるのか、マンションの売却額で相続税をまかなえるのかなどを知りたい方は、お気軽にご相談ください。

>>【税理士と連携してお悩みを解決!】無料の相続相談窓口はこちら

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

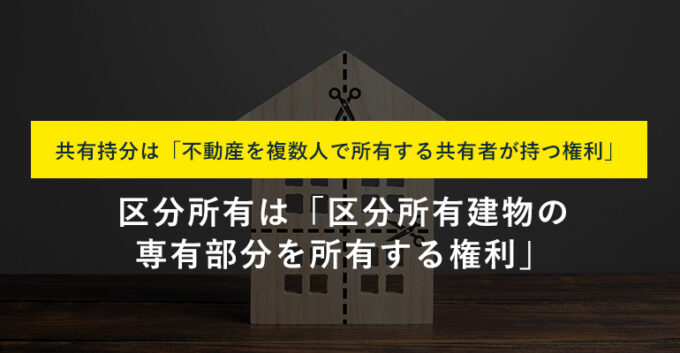

共有持分と区分所有の違い(具体例で紹介)

ここまで、共有持分と区分所有について解説してきました。

共有持分は「不動産の各共有名義人が所有する権利」、区分所有は「区分所有建物の専有部分を所有する権利」とそれぞれ意味が異なります。

ここからは、当記事の本題である2つの本質的な違いを解説していきます。

共有持分と区分所有の違いを説明するために、条件を設定します。

【条件】

- 専有部分の床面積が80㎡で9戸のマンション

- 建物の総床面積が900㎡

- 共用部分の面積が180㎡

- 敷地面積が540㎡

- 夫婦で専有部分を共有持分50%ずつ所有

上記の場合、区分所有者との関係と共有者との関係は次の通りです。

| 区分所有建物内の 他の区分所有者との共有関係 (区分所有) | 専有部分の 共有者との共有関係 (共有持分) | |

|---|---|---|

| 1戸80㎡の 専有部分 | 区分所有建物内で9戸の専有部分を 「物理的」に共有 | 専有部分の所有権を 50%:50% で「法的」に共有 |

| 180㎡の 共用部分 | 専有部分の割合に応じて共用部分を 9分の1ずつ「法的」に共有 | 持分割合に応じて共用部分を 18分の1ずつ「法的」に共有 |

| 540㎡の 敷地 | 専有部分の割合に応じて敷地を 9分の1ずつ「法的」に共有 | 持分割合に応じて敷地を 18分の1ずつ「法的」に共有 |

専有部分・共用部分・敷地の権利は表の通りに共有されています。

つまり、分譲マンションを所有するということは、「専有部分の所有権」「共用部分の共有持分」「土地の共有持分」を持っているということです。

そして、以上3つの権利は切り離して売却することができません。

このことは、次の見出しで詳しく解説します。

なお、マンションの共有持分割合の計算方法については、以下の記事でも詳しく解説しています。

共用部分と敷地利用権も分離して売却できない

区分所有法では、共用部分の持分と敷地利用権も、それのみで切り離して売却することができないと定められています。

以下が実際の例文です。

共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができない。

敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。

先ほどの例で、分譲マンション全体を売却する際は「専有部分の所有権」「共用部分の共有持分 9分の1」「敷地権の持分 9分の1」をセットで売りに出すことになります。

敷地権だけ売りに出して、現金化するといったことはできないので、覚えておきましょう。

このことは、共有持分のみを処分する際も同様です。

先ほどの例を用いると、「専有部分の共有持分50%」「共用部分の持分 18分の1」「敷地権の持分 18分の1」は切り離して処分することができないので、この点をしっかりと押さえておきましょう。

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

共有名義人ができる法律行為

共有持分と区分所有の違いが分かったところで「共有名義人は、不動産に対してどこまでの権利をもっているのか?」という疑問があると思います。

共有名義人ができる法律行為は持分割合によって異なります。

法律行為の種類によっては、合計して一定の持分割合を超える共有名義人の同意が必要です。

各種法律行為に必要な持分割合は以下の通りです。

| 法律行為の種類 | 必要な持分割合 |

|---|---|

| 不動産をすべて売却するなどの変更行為 | 100%の同意が必要 |

| リフォーム工事を行うなどの軽微な変更行為 | 50%以上の同意が必要 |

| 不動産を賃貸に出すなどの管理行為 | 50%以上の同意が必要 |

| 補修意工事や妨害排除請求などの保存行為 | 同意は必要なし |

| 持分自身の持分を売却するなどの使用行為 | 同意は必要なし |

なお、不動産の共有に関する民法条文については、以下の記事でも詳しく解説しています。

それぞれ詳しく解説していきます。

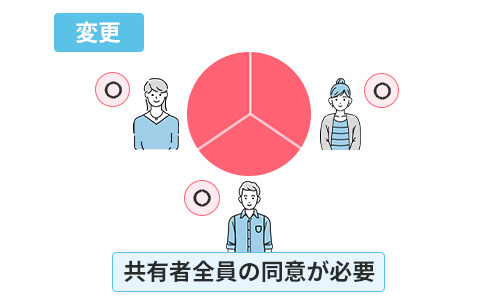

不動産をすべて売却するなどの変更行為

変更行為とは、不動産をすべて売却することや、建物を取り壊す行為です。

また、土地や建物に抵当権を設定してお金を借りることも変更行為に該当します。

変更行為を行うためには、共有名義人全員の同意が必要です。

なお、持分割合の大きさは関係はないため、共有者が多い共有不動産に処分行為をするハードルは高めです。

リフォーム工事を行うなどの軽微な変更行為

軽微な変更行為とは、不動産の形状・効用に著しい変化を伴わないものを指します。

たとえば、家屋の外壁塗装・ベランダの防水工事等は大規模修繕ですが、軽微変更にあたるとされています。

軽微な変更行為には、合計で50%以上の持分を有する共有名義人の同意が必要です。

参照元:e-Gov法令検索|民法第251条1項・252条1項

また、共有名義人にはリフォーム工事を行う権利と同時に、持分割合に応じてリフォーム代金等の修繕費を支払う義務があります。

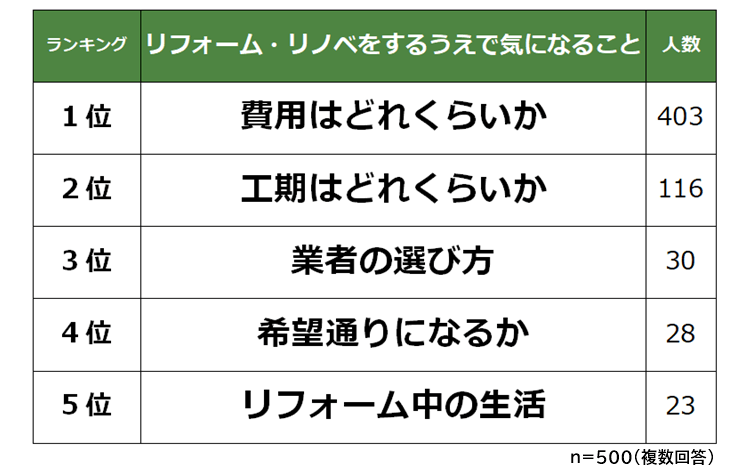

弊社が独自に行ったリフォーム・リノベーションに関するアンケート調査では、費用面が懸念材料のダントツ1位となりました。

引用元:★テキスト★

リフォームの費用は工事する範囲やグレードにもよりますが、外壁の塗装であれば60万円〜200万円程度かかります。

共有持分の過半数が合意をすれば、リフォームは実行されるため、とくに軽微な変更行為はトラブルになりやすいと言えます。

また共有不動産をリフォームする際には、贈与税が課されるケースがある点にも注意が必要です。

詳しくは、以下の記事をご参照ください。

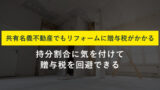

不動産を賃貸に出すなどの管理行為

管理行為とは共有不動産を賃貸に出したり、利用方法を決めたりする行為を指します。

利用行為には、合計で50%以上の持分を有する共有名義人の同意が必要です。

共有名義人には、過半数の合意があれば、その不動産を賃貸目的で利用する権利があります。

また、共有不動産を占有する共有者がいたとしても、共有者過半数の合意があれば明け渡しも認められます。

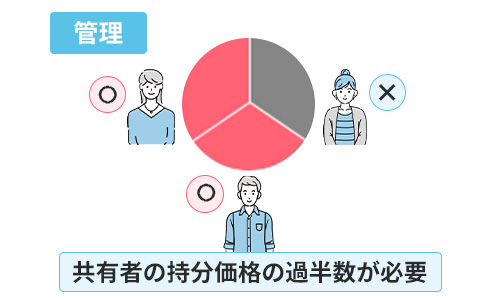

補修工事や妨害排除請求などの保存行為

保存行為とは、不動産を維持する目的で行う補修工事や、妨害排除請求を起こすことです。

妨害排除請求とは、所有権を妨害する者に対して、妨害行為を排除するように求めることです。

不法占拠者に対して立ち退き請求することなどがこれにあたります。

保存行為は共有名義人が単独で行えます。

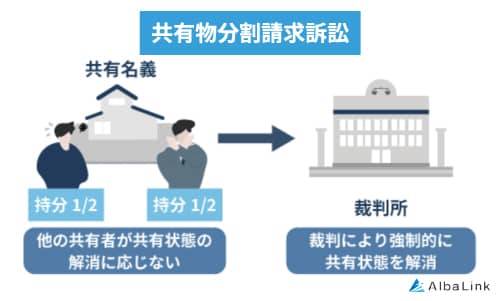

また、他の共有者に対して、「共有物分割請求」をおこすことができます。

詳しくは後述しますが、共有物分割請求で他の共有者に対して共有状態の解消を求めることです。

共有物分割請求で共有者同士の協議が調わない場合には、裁判所の判決によって共有物の分割を行えます(共有物分割請求訴訟)。

共有物分割請求訴訟については、以下の記事で詳しく解説しています。

持分を売却するなどの使用行為

使用行為とは、自分の持分を売却することや、居住するなど一般的に不動産を使用することです。

使用行為は、共有名義人が単独で行えます。

参照元:e-Gov法令検索|民法206条

不動産をすべて売却することは、処分行為に当たるため共有名義人全員の同意が必要となりますが、自分の持分のみを売却することに他の共有者の同意は必要ありません。

なお、共有持分のみを売却する方法については、以下の記事でより詳細に解説しております。

共有持分の主なリスク6つ

共有名義人の権利について解説してきましたが、逆に共有名義人が背負うリスクも存在します。

よくあるリスクは以下の6つ。

それぞれ詳しく解説していきます。

なお、共有持分を所有するリスクについては、以下に記事でも詳しく解説しています。

他の共有者の同意が得られずに不動産を手放せないリスク

不動産全体を売却するためには、共有者全員の同意が必要です。

不動産を売却したいと考えても、他の共有者が物件に住み続けたい等の理由で、売却に同意せず、不動産を手放すことができないというリスクがあります。

共有名義人が夫婦で同居している等の場合は問題ないですが、以下のような場合はリスクに注意しましょう。

- 夫婦で共有状態だが、離婚して別居

- 親子で共有状態だが、離れて生活

- 相続が発生していて、共有者が多人数

- 他の共有者が持分を第三者へ売却

このような場合は、早めに共有状態を解消するなどの方法でリスク管理をする必要があります。

なお、離婚における共有不動産の最適な処理方法を知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

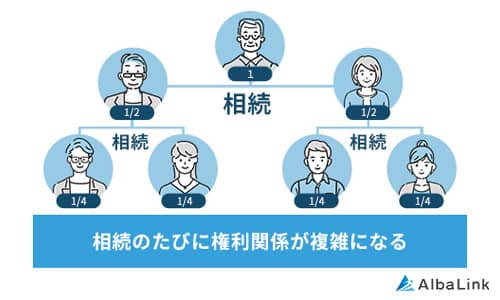

相続発生で共有者がさらに増えるリスク

共有者が死亡すると、共有持分も相続されます。

長い間、共有状態を放置していると、相続が繰り返されて持分が細分化されます。

自分の孫の代には、不動産が10人以上で共有状態になっている可能性もあります。

自分の孫の代には、不動産が10人以上で共有状態になっている可能性もあります。

そうすると、共有者が誰なのか分からなくなり、不動産を手放すことや管理することが困難になります。

すでに、共有者が誰なのか分からずに困っている場合は、司法書士に相談してみてください。

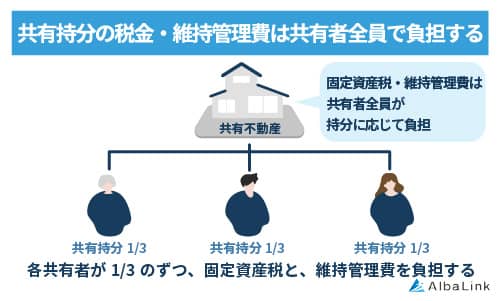

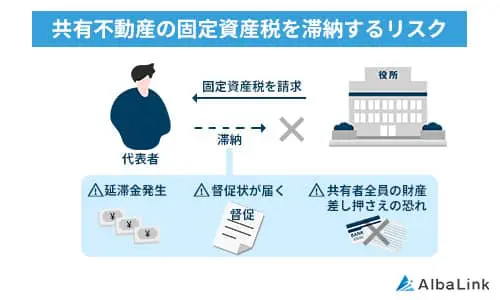

税金や管理費を負担し続けるリスク

共有者には持分割合に応じて、固定資産税の納税義務や管理費の支払い義務が発生します。

これらの固定費は共有持分を持ち続ける限り、半永久的に支払い続けなければいけません。

とくに、固定資産税は地方税法第10条2項の連帯納税義務があるため、共有者が未払いになった場合は他の共有者が立て替えなければなりません。

自身が建物に住んでいない場合は、共有状態を続けることによる金銭的リスクを把握しておくことが重要です。

共有物分割請求訴訟を受けて権利を手放すリスク

全共有者には、共有物分割請求訴訟をおこす権利があります。

共有物分割請求訴訟とは、他の共有者に対して共有状態の解消を求めることです。

訴訟を起こされると、どんな判決であっても従わなければなりません。

具体的には、相手の共有持分をあなたが買い取れといわれることもあります。

詳しくは後述しますが、他の共有者が共有持分を第三者に売却する可能性もあるため、注意が必要です。

共有者が延滞した住宅ローンの支払いを請求されるリスク

連帯債務やペアローンで住宅ローンの融資を受けている場合、仮に夫が支払いを延滞すると、妻が支払いの請求を受けます。

どちらも、住宅ローンを返済できない状態が続くと、銀行などの債権者は担保になっている不動産を競売に出して、残債を回収しようとします。

競売にかけられると、割安で買い叩かれてしまいます。

売却代金が残債を下回り、手元に債務を残したまま、持ち家を失う可能性があります。

そのため、住宅ローンの返済が難しい場合は、何らかの方法で資金調達をするか、不動産をすべて売りに出して売価売却代金を返済に充当するなどの対応が必要です。

なお、他の共有者の持分が競売にかけられたときの対処法については、以下の記事で詳しく解説しています。

他の共有者が持分を売却するリスク

共有者には、自分の持分を他の共有者や第三者へ売却する権利があります。

他の共有者が突然、持分を第三者に売却した場合、面識のない他人と不動産を共有することになります。

他人との共有状態は、不動産を活用したいと思っても共有名義人の同意が得られません。

また、前述したような共有物分割の協議を求められ、訴訟を起こされるリスクが高くなります。

なお、他の共有者に持分を売却されてしまった際のトラブル4選については、以下の記事で詳しく解説しています。

共有持分のリスクを回避する方法4選

共有持分のリスクについて解説してきました。

「現状だと、リスクが高いかもしれない・・・」

「解決する方法はないですか?」

そんな方に向けて、共有持分のリスクを回避する以下の方法4つをご紹介します。

それでは見ていきましょう。

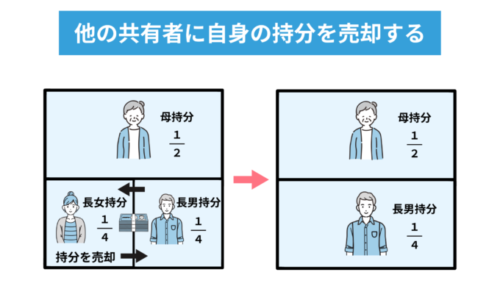

他の共有者に売却する

自分の共有持分を他の共有者に売却することで、共有状態を解消する方法です。

共有状態を解消して、不動産を単独所有とすることにより、他の共有者にも不動産を好きに活用できるメリットがあります。

共有状態を解消して、不動産を単独所有とすることにより、他の共有者にも不動産を好きに活用できるメリットがあります。

ただし、「資金を払ってでも共有持分が欲しい」というニーズがなければ、他の共有者への持分売却は成立しません。

この方法は、他の共有者が資金面で余裕がある場合に有効な手段です。

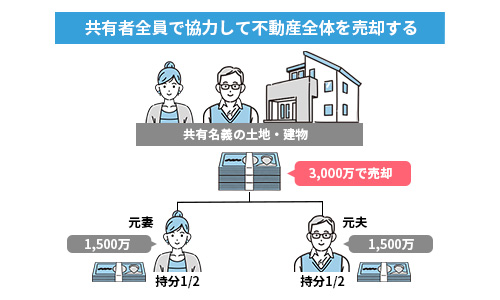

不動産全体を売却し現金を分配する

共有者全員が協力して不動産全体を売却することにより現金化します。

その現金を持分割合に応じて分配することで、共有状態を解消する方法です。

例:不動産をAが50%、Bが30%、Cが20%の持分割合で共有

不動産が1000万円で売れた場合

- Aに現金500万円

- Bに現金300万円

- Cに現金200万円

持分割合に応じた現金が全員の手元に入るので、平等な解決方法です。

ただ、共有者全員が同意することが必要なため、他の共有者が物件に住み続けたい場合に反発する可能性があります。

全員がトラブルを避けたい場合や、建物に住み続けたい人がいない場合におすすめの手段です。

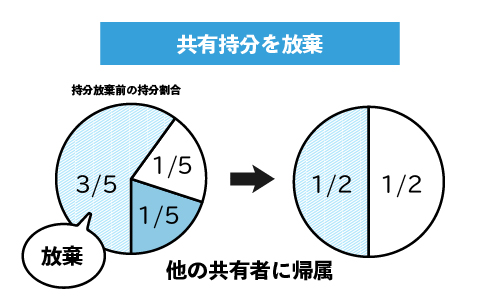

最悪の場合は持分を放棄する

他の共有者とトラブルを起こしたくない場合や、資産には困っていない場合などに持分を放棄する方がいます。

共有持分を放棄すると、その持分は自動的にほかの共有者のものになります。

ほかに共有者が複数いる場合は、それぞれの持分割合に応じて分配されます。

共有持分を放棄しても、手元に現金は一切残りません。

なので、自身の共有持分を第三者へ売却したほうが金銭的なメリットがあります。

共有持分を放棄する手順・費用については以下の記事で詳しく解説しています。

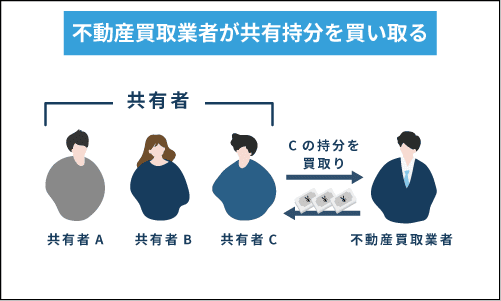

持分を第三者へ売却する(専門の買取業者へ)

自分の共有持分は、他の共有者の同意なく、第三者(専門の買取業者)へ売却できます。

しかし、共有持分だけ購入しても、不動産を自由に活用することができないので、一般の個人が買い取ってくれることは、まずありません。

そのため、ほとんどの場合、一般個人を相手にする不動産仲介業者に依頼しても、買取手が見つからずに売却活動が難航します。

しかし、専門の買取業者であれば、スムーズに売却活動を進めることができます。

また、ほかの共有者との調整を行ってもらえることが多いので、トラブルに直接かかわらずに共有関係を解消できるのも、大きなメリットです。

買取価格は物件の状態によって変動するため、買取業者へ査定を依頼してみましょう。

この方法は、他の共有者に経済的余裕がない場合や、他の共有者と話し合いの場を設けることが困難な場合に有効です。

なお、弊社AlbaLink(アルバリンク)は共有持分に強い買取業者です。

共有持分の活用ノウハウを豊富にもつ弊社であれば、適正価格かつトラブルのない買取が実現できます。

実際、弊社は下記のように全国各地の共有持分を買い取っており、中には1000万円以上で買い取ったこともあります。

ただ、上記のような買取事例だけを見せられてもピンとこない方もいるでしょう。

そこで、弊社が共有持分を買い取ったお客様からいただいた、直筆のメッセージも紹介します。

引用元:お客様の声(Albalink)

このお客様は共有者である親族と折り合いが悪く、話し合いができる関係ではありませんでした。

そのため、弊社が共有持分を買い取ったことで「(共有者と)やり取りをしなくて済むようになり、気持ちが楽になった」というメッセージをお寄せくださいました。

上記のお客様以外にも、弊社に物件の買取依頼をしていただいたお客様からは「肩の荷が下りた」「もっと早く依頼すれば良かった」といった感謝の言葉を多数いただいております(下記Google口コミ参照)。

また、弊社はお客様からの評価が高いだけでなく、不動産買取業者としては数少ない上場企業でもあり、社会的信用も得ています。

信頼できる買取業者に安心して共有持分を売却し、共有関係から解放されたい方はぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(売却前提の問い合わせでなくても構いません)

まとめ

本記事では、共有持分・区分所有に関する以下の内容をお伝えしました。

- 共有持分とは、不動産を複数人で所有するとき、共有者が持つ権利のこと

- 区分所有とは、分譲マンションのような、2つ以上の部屋に区切られた建物の各部屋を所有すること

- 共用部分の持分と敷地利用権は、それのみで切り離して売却できない

- 共有持分を所有し続けると、やがて精神的・金銭的な負担を負うリスクがある

本文でもお伝えしたとおり、共有持分を所有し続けると将来的に精神面・金銭面において負担を負うリスクがあります。

他の共有者とのトラブルを回避し、安全かつ適正価格で現金化するには専門の買取業者に売却を依頼するのがスムーズです。

専門の買取業者であれば、共有持分をはじめとした数多くのトラブル物件を扱っており、売主にリスクない売却を実現できます。

なお、弊社AlbaLink(アルバリンク)は、共有持分に強い買取業者です。

弊社は共有持分をはじめとした全国の訳あり不動産を買い取っており、2023年にはフジテレビの「イット」で問題を抱えた不動産でも買い取る買取業者として紹介されています。

弊社であれば、物理的・権利的な問題を抱えた不動産でも、トラブルのない適正価格での買取を実現可能です。

無料査定・無料相談は随時行っておりますので、いつでもお問い合わせをお待ちしております。

もちろん強引な営業はないので、ご安心ください。

株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら