自己破産の要点を簡単解説

共有者の共有持分が競売にかけられた際の、具体的な対処法を解説する前に、まずは自己破産の要点を簡単に解説します。

自己破産とは、債務者(お金を借りている人)が、自らを「支払不能」であるとして、裁判所に破産の申立をすることです。

申立を受けた裁判所が「免責許可決定」を下すと、債務は税金などの特殊なものを除きゼロになります。

裁判所が、破産者が背負っている借金を免除する決定

基本的には、「免責不許可事由」がない限り、3ヶ月程度で速やかに破産手続きが完了します。

債務者による財産隠しや不誠実な借入など、法が定める、免責を認めるのにふさわしくないことがら

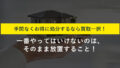

しかし、破産者に不動産などの資産がある場合は、「管財(かんざい)事件」といって、およそ半年〜1年以上破産手続きに時間がかかります。

裁判所によって管財事件に振り分けられると、「破産管財人」が選任されて、資産を換金して、債権者(銀行など)に配当する手続きを踏まなければならないからです。

ちなみに、破産管財人によって、不動産などの資産を換金する際に用いられるのが、「競売」や「任意売却(ローンが残ったまま債権者の許可を得て売却)」です。

共有不動産で共有者が自己破産した場合、どうなるのかや、対処法については下記の記事でも詳しく解説していますので、参考にしてください。

競売の要点を簡単解説

ここからは、「不動産の競売」について要点を解説します。

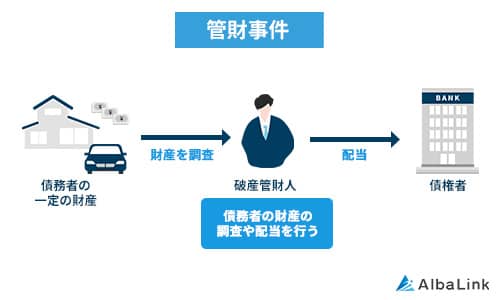

競売には、大きく分けて「強制競売」と「担保不動産競売」の2種類があります。

強制競売

強制競売とは、抵当権等を持たない一般の債権者が「勝訴判決」などの「債務名義」と呼ばれる書面を根拠に、債務者の不動産に対し申し立てる競売のことです。

裁判所又は執行官が、財産の強制執行を許可した公文書

強制競売の具体例

- 無担保のカードローンなどを滞納した債務者の資産を、金融機関が競売にかける。

- 納税を怠った滞納者の資産を、国や自治体が競売にかける。

担保不動産競売

担保不動産競売とは、抵当権を設定している債権者(銀行など)が、「抵当権の実行」によって行う競売のことです。

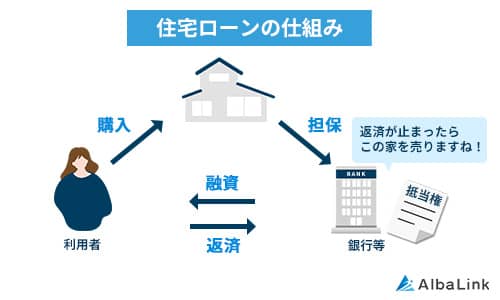

イメージしやすいのが、住宅ローンが残っている不動産のケースでしょう。

住宅ローンの融資を受ける際、対象の不動産全体に抵当権が設定されており、債務者が返済を滞ると「不動産全体」が競売にかけられます。

共有名義の不動産だとしても、債務者の共有持分だけではなく、不動産全体が競売にかけられます。

なお、「担保不動産競売」の場合、競売の段階までいくには、滞納から数か月かかることが通常です。

銀行が不動産の競売を行うことは手間や費用もかかるため、やたらと実行できるわけではないからです。

また、競売での落札価格は低い(市場相場の5〜7割程度)ため、銀行としても、残債務を回収しきれないリスクがあります。

競売でも回収しきれなかった債務に関しては、「無担保の債務」として引き続き債務者が返済を続けなければなりません。

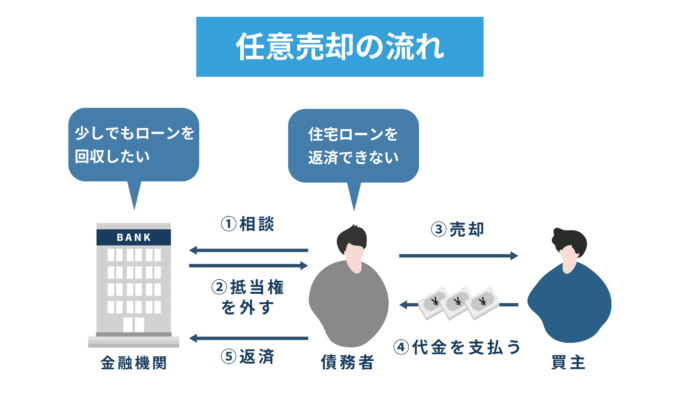

そのため、銀行と債務者が交渉して、「任意売却」を行うケースもあります。

債権者(金融機関)の許可を得て、一定条件のもと不動産を売却する方法

任意売却の方が、市場価格に近い価格で売却でき、銀行としても、より多く債務を回収できる可能性があるためです(「任意売却でなるべく市場価格に近い金額で売却」参照)。

共有名義不動産を任意売却する方法は、以下の記事で詳しく解説しています。

カンタン1分査定

共有者の共有持分が競売にかけられたら放置は厳禁

共有不動産が競売にかけられると、大きなリスクがあるため、債務者以外の共有者は早急に対応しなければなりません。

共有不動産が競売になると起こるリスクは以下の2つです。

いずれも、これまでの生活が脅かされるリスクですので、何もせずに放置してはいけません。

住宅ローンありの場合は物件から追い出される

住宅ローンが残っている状態で、共有不動産が競売にかけられると、債務者以外の共有者も強制的に物件から追い出されてしまいます。

先述したように、住宅ローンの抵当権は共有不動産であっても、建物全体に設定されるためです。

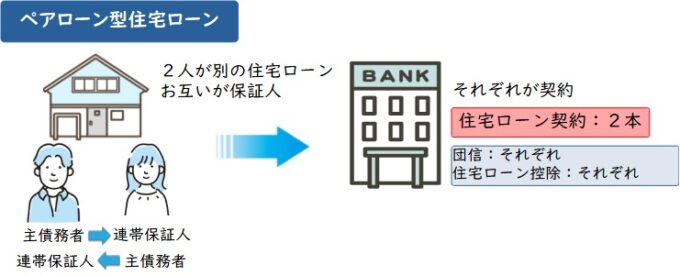

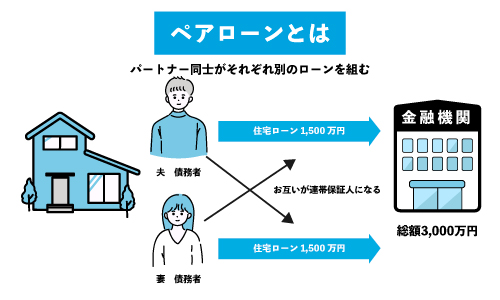

たとえば、ペアローン(夫婦それぞれがローンを組む住宅ローン)で夫のみが債務を滞納した場合も、不動産全体が競売にかけられます。

競売で第三者に物件が落札されると、物件は第三者の単独名義となりますので、夫も妻も物件から追い出されてしまいます。

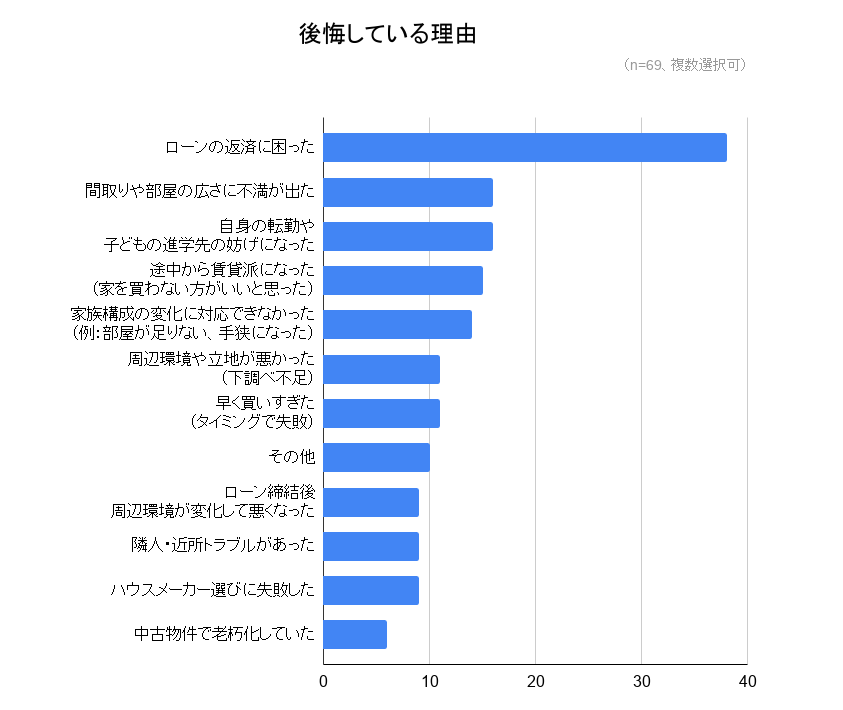

弊社が行ったアンケート調査でも、住宅ローンを組んで後悔している理由の1位に「ローンの返済に困った」が挙げられており、共有不動産を抱える限り、共有者の滞納リスクは避けられません。

引用元:訳あり物件買取プロ|全国377人にアンケート調査!住宅ローンを組んで後悔しているのは全体の約2割、後悔している理由とは?

共有者の自己破産で共有持分が競売にかけられた時の対策については、以下の記事で詳しく解説しています。

住宅ローン完済後の場合は無関係の第三者と共有状態になる

住宅ローンを完済しているのであれば、不動産全体が競売にかけられることはありません。

ただし、債務者に住宅ローン以外の債務がある場合は、債務者の共有持分が競売にかけられることになります。

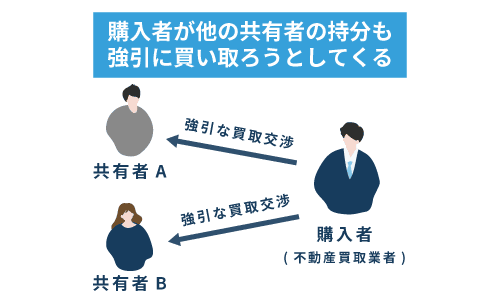

このとき、債務者の共有持分を不動産ブローカーなどの非正規業者が落札すると、他の共有者にとって大きなリスクとなります。

宅地建物取引業(宅建業)の免許を持たずに不動産の取引を行い、収入を得る人

不動産ブローカーは免許を持たず、事務所も構えていないので、他の共有者に対し、違法行為スレスレの取引を持ちかけてきます。

不動産ブローカーが持ち掛けてくる取引として、以下のようなケースが想定されます。

夫Bの持分を買い取ったブローカーCが、共有者である妻Aに対して、

- 「自分の落札したBさんの持分を(法外に高い金額で)買い取ってくれ」

- 「あなた(妻A)の持分を(法外に安い金額で)譲ってくれ」

といった無茶な要求をしてくる恐れがあります

さらには、「もし交渉に応じないなら共有物分割請求訴訟を起こす」などと脅しをかけてくる恐れもあります。

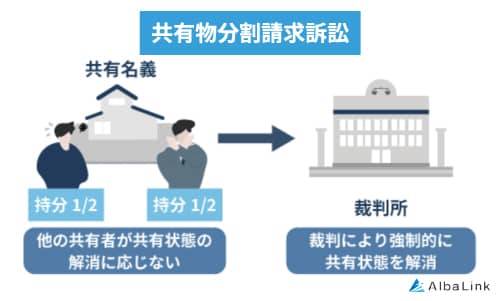

共有物分割請求訴訟を起こされる

共有物分割請求訴訟とは、裁判所を介して共有物の分割を求める法的手続きです。

参照元:民法258条1項

共有物分割請求訴訟を提起されると、共有者は以下の3つの方法で共有物の解消に応じなければなりません。

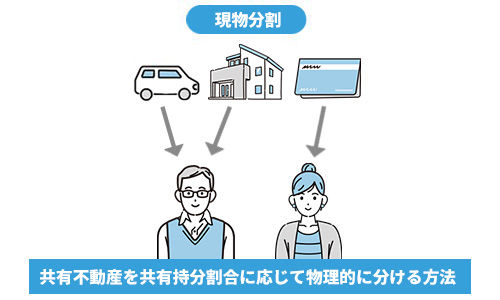

- 現物分割

- 土地を対象とした分割方法。持分に応じて分筆を行い、土地を分割する

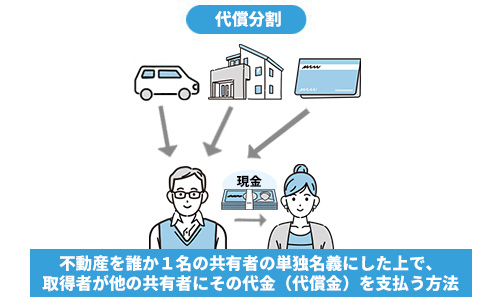

- 代償分割

- 共有者が、他の共有者の持分を買い取り、共有状態を解消する

- 換価分割

- 現物分割・代償分割が難しい場合に、裁判所が競売を命じ、共有不動産の売却金額を持分に応じて分割する

最終的には裁判所が各共有者の事情を考慮した上で、上記のいずれかの分割方法を指定します。

ただし、裁判所の判決は「当事者の希望」も考慮されるため、不動産ブローカーに裁判を起こされると、相手は不動産のプロなので、共有者が不利になる主張をされる可能性は高いと言えます。

ですから、もしすでに第三者と共有名義になっている場合は、早急に弁護士などに助けを求めましょう。

なお、弊社Albalinkも共有トラブルの解決に強い弁護士と提携しておりますので、ご相談頂ければ、助言させて頂きます。

もちろん、今すぐ共有関係から抜け出したいという場合は、速やかにご自身の共有持分を買い取らせていただきます。

まずはお気軽に下記無料買取査定フォームからお問い合わせください。

>>【共有持分のみで高額売却・トラブル解消!】無料で買取査定を依頼する

また、共有物分割請求訴訟について詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

共有者が自己破産した場合の対応策

共有不動産において、共有者の1人が自己破産した場合の対処法は状況によって以下の3つに分かれます。

それぞれの状況について、詳しく解説していきます。ご自身の状況と照らし合わせながら、ご確認ください。

なお、この章では、以下の夫婦を想定して解説を進めます。

- 夫婦で不動産を共有しており、夫が債務者

- 現在は離婚しており、妻だけが共有不動産に住んでいる

住宅ローンが残っている際の競売対策3選

住宅ローンが残っている状態で、共有不動産を競売にかけられ場合の対処法は以下の3つです。

上記2つは競売が行われる前に取る対応であり、3つめは競売が行われた際に取る対応となります。

それぞれ、以下で解説していきます。

対策1:任意売却でなるべく市場価格に近い金額で売却

競売が行われる前であれば、「任意売却」を検討しましょう。

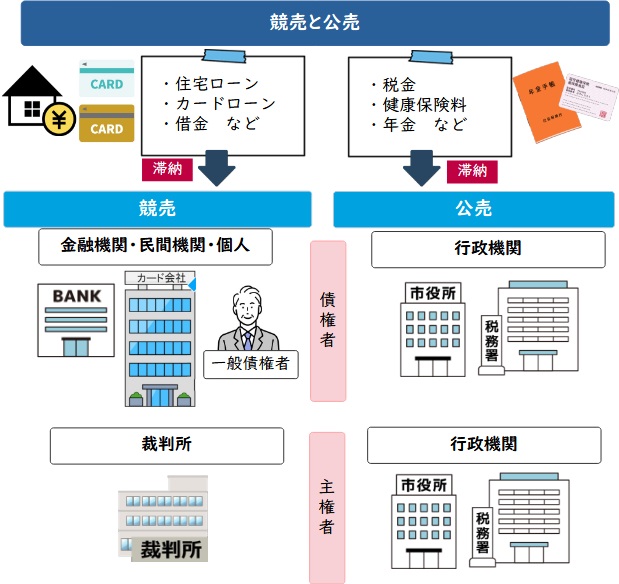

任意売却とは、不動産の売却代金では住宅ローンを完済できない場合に、債権者(銀行)に交渉し、抵当権を抹消してもらって不動産を売却する方法です。

しかし、共有不動産に関しては、銀行への交渉だけでは任意売却は行えません。

民法上、共有名義になっている不動産を売却するには、共有者全員の合意が必須だからです。

参照元:民法第251条(共有物の変更)

そのため、共有不動産を任意売却するには、たとえ離婚していたとしても、売却に向けて協力しあわなければなりません。

なお、任意売却後に残った債務に関しては、「無担保の債務」として返済し続けなければなりません。

これは競売にかけられた場合も同様です。

なお、差し押さえられた不動産を任意売却して競売を回避する方法は、以下の記事で詳しく解説しています。

対策2:債務者以外の共有者が債務者の持分を買取る

債務者である共有者の持分を他の共有者が買い取り、債務者の代わりにローンを完済すれば、不動産全体の競売を回避できます。

夫が債務者で、妻が共有不動産に住んでいる場合、妻が夫の共有持分を買い取り、残債務を肩代わりして返済すれば、競売を回避でき、妻は共有不動産に住み続けることができます。

ただ、他の共有者(妻)に債務者の共有持分を買い取れるだけの資金力がなければ、この方法は使えません。

競売で債務者以外の共有者が落札する

すでに競売手続きが開始している場合は、他の共有者が競売に参加し、落札できれば不動産を取り戻せます。

債務者自身の入札は認められませんが、他の共有者が入札するのは問題ありません。

参照元:民事執行法第68条

夫が債務者で、不動産が競売にかけられた場合、妻が落札できれば、不動産を妻が単独所有することができます。

ただし、この方法も他の共有者(妻)に落札できるだけの資金力があることが前提となります。

住宅ローン完済後の対策3選

先述しましたが、住宅ローン完済済みの場合は不動産全体が競売にかけられることはありません。

ただし、債務者に住宅ローン以外の債務があり、その支払いが滞納している場合、債務者の共有持分のみ競売にかけられる可能性があります。

債務者の持分が競売にかけられた、もしくはかけられそうな場合に、他の共有者が取るべき対処法は以下の3つです。

上2つは資金力が必要ですが、3つめの専門の買取業者への売却は費用も労力もかからない、とっておきの方法となります。

それぞれ解説しますので、自身に合う方法を探してみてください。

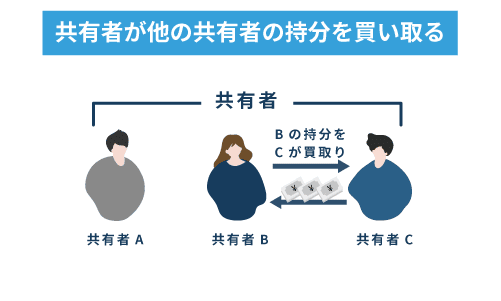

対策1:競売前に債務者の持分を買い取る

共有者である夫が自己破産手続きを開始している場合、妻が夫の持分を買い取ることで、持分の競売を回避できます。

債務者が不動産(持分)を持っている場合、前述したように、裁判所は破産申立を「管財事件」に振り分けます。

管財事件では、自己破産手続きが開始する前に、裁判所が破産管財人(通常は弁護士)を選任します。

破産管財人は、競売にむけて現実的で、最適な財産の処分方法を考えるため、妻へ「破産する夫の持分を買い取ってもらえないか」と交渉を持ちかけてくることがあります。

しかし、他の共有者(妻)にまとまった現金がなく、資金援助を受けられるあて(親からの援助など)もなければ、この方法を取ることはできません。

なお、共有名義不動産の他共有者から持分を買取る方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

対策2:競売で債務者の持分を落札する

すでに夫の共有持分が競売にかけられてしまった場合、妻が夫の持分を落札すれば、不動産は妻の単独名義となります。

ただし、当然、落札できるだけの資金力が必要です。

競売にかけられた物件は、条件にもよりますが、市場相場の5~7割程度で取引される傾向にあります。

不動産の共有持分のみであれば、そもそもの需要が低いので、さらに半額ほど値下がりすることが考えられます。

市場相場4,000万円の共有不動産を、夫婦ABが「2分の1ずつ」で共有している。

この場合、持分の市場相場は、4,000万円×1/2(持分割合)で「2,000万円」。

競売物件の落札相場は市場価格の半額程度(1/2)なので、1,000万円に下落。

さらに、共有持分のみなので半額程度となり、最終的な落札相場は、「500万円程度」。

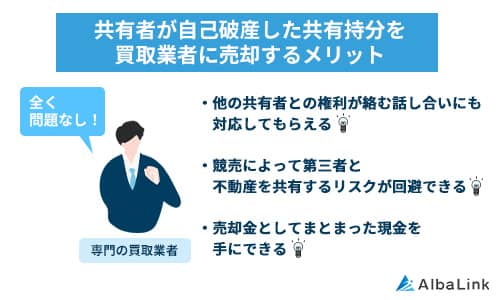

対策3:自身の持分を専門の不動産買取業者に売る

上記した対策2つはいずれも、他の共有者に債務者の持分を買い取るだけの資金力がなければ、取ることのできない対策でした。

もし、資金を用意できない、そこまでして自宅を守る意思はない、という場合は、あなたの共有持分のみを専門の買取業者へ売却してしまうのが得策です。

民法上、共有持分のみであれば、各共有者が自由に好きなタイミングで売却できます。

参照元:民法第206条(所有権の内容)

共有持分は、一般の不動産屋に依頼して、個人に売却しようとしてもまず売れません。

共有持分だけ購入しても、不動産を自由に使えないたためです。

しかし、共有持分を専門に扱う不動産買取業者であれば、あなたの共有持分のみ、スムーズに買い取ってくれます。

弁護士と提携していることも多いため、他の共有者との利権が絡む話し合いにも対応できます。

共有持分を買い取ってもらえば、競売によって第三者と不動産を共有するリスクを回避でき、売却金としてまとまった現金も手にできます。

弊社Albalinkも訳アリ物件専門の不動産買取業者として、共有持分の買取を積極的に行っております。

弁護士とも提携していますので、他の共有者との話し合いもお任せ下さい。

共有者の持分が競売にかけられ、どうすることもできない、という方はぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください。

買取前提ではなく、ご相談でもかまいません。

>>【共有持分のみで高額売却・トラブル解消!】無料で買取査定を依頼する

第三者に落札されてしまった後の対策2選

すでに他の共有者の共有持分が第三者に落札されてしまった場合に、取るべき対処法は以下の3つです。

ここでは、夫の持分を第三者が落札した場合に、共有者である妻の取り得る対策を考えていきます。

対策1:落札者へ持分を売却する

競売により夫の共有持分を落札した第三者は、おそらく妻に対して、持分を売却するように交渉してくるでしょう。

第三者としては、妻の持分も買い取り、不動産を単独で所有したいはずだからです。

この時、妻に、現在の家に住み続けることへのこだわりがないのであれば、第三者の要求に従い、自身の持分を売却してしまえば良いでしょう。

家は失うことになりますが、「第三者との共有状態」からは解放され、売却金も手に出来ます。

ただし、先述したように、第三者が悪質な不動産ブローカーであった場合、安易に売却してしまうと、相場より安く買い叩かれてしまう恐れがあります。

そこで、共有持分の適正買取価格について、次項で解説します。

共有持分の適正買取価格とは

共有関係となった第三者から自身の持分の買取を提案された際、買取価格が適正かどうか判断できるよう、共有持分の適正買取価格をお伝えします。

前提として、共有持分のみの売買では、買主側に、他人の権利トラブルに巻き込まれる危険性や、不動産の活用・利用に制限があるため、取引価格は安価になります。

共有持分の適正な取引価格は「市場価格の半額程度」が目安です。

具体例をもとに共有持分の適正価格を見ていきましょう。

共有持分の買取相場の例

- 市場価格が4,000万円の共有不動産

- 「1/2」の持分(市場価格は2,000万円)を共有持分買取業者へ売却

この場合、共有持分の買取相場は「4,000×1/2×1/2=1,000万円」と計算されます。

もし、第三者から上記の価格より安い価格での買取を提案されたら、安易に了承してはいけません。

悪徳不動産ブローカーの可能性があるので、もし自身の持分を売却するにしても、専門の買取業者へ売却しましょう(「対策3:自身の持分を専門業者に売る」参照)。

共有持分の売却相場については、以下の記事でも詳しく解説しています。

対策2:落札者の持分を買い取る

夫の持分を落札した第三者と共有関係になった際、妻に「この家に住み続けたい」という強い思いがある場合は、第三者の持分を買い取ることで不動産を自身の単独所有にできます。

ただし、せっかく落札した持分を第三者がそう簡単に手放すとは思えません。

そのため、第三者との交渉は長引く可能性が高く、その間ずっと、第三者との共有関係を続けなくてはなりません。

また、仮に第三者が自身の持分の売却を承諾したとしても、不当に高い金額をふっかけてくる恐れもあります。

さらに、当然ですがこの方法は、妻に第三者の持分を買い取るだけの資金力がなければ成立しません。

対策3:自身の持分を専門業者に売る

もし、第三者の持分を買い取る資金もなく、かといって第三者に自身の持分を売却するのも不安な場合は、専門の買取業者に自身の持分を売却することをお勧めします。

先述したように、競売で持分を落札した第三者が、悪質な不動産ブローカーである場合、相場より安価で買い取られてしまう恐れがあるためです。

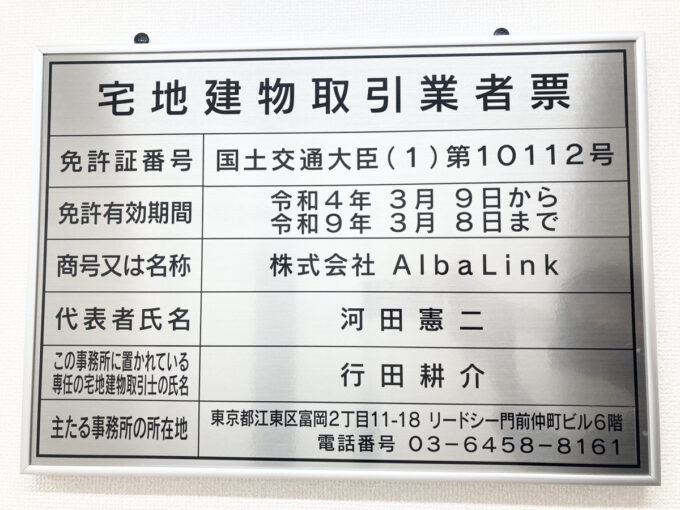

しっかり国や自治体の許可を得た専門の買取業者に依頼すれば、適正価格で買い取ってくれます。

弊社Albalinkも宅建業法に則り、国土交通大臣の許可(下図参照)を得て営業している正規の不動産買取業者ですので、適正価格であなたの共有持分を買い取らせていただきます。

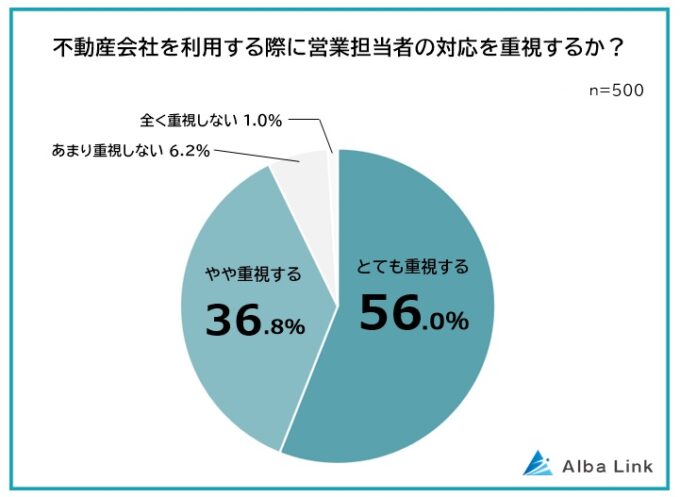

また、業者選びでは信頼できる担当者を選ぶことが重要です。

実際、弊社が行ったアンケートでも、9割以上の方が、不動産会社を利用する際に担当者の対応を重視すると回答しています。

弊社Albalinkは訳アリ物件専門の買取業者として、他社では断られるような複雑に利権が絡まる共有持分を多数買い取ってきました。

実際、弊社は下記のように全国各地の共有持分を買い取っており、中には1000万円以上で買い取ったこともあります。

ただ、上記のような買取事例だけを見せられてもピンとこない方もいるでしょう。

そこで、弊社が共有持分を買い取ったお客様からいただいた、直筆のメッセージも紹介します。

引用元:お客様の声(Albalink)

このお客様は共有者である親族と折り合いが悪く、話し合いができる関係ではありませんでした。

そのため、弊社が共有持分を買い取ったことで「(共有者と)やり取りをしなくて済むようになり、気持ちが楽になった」というメッセージをお寄せくださいました。

上記のお客様以外にも、弊社に物件の買取依頼をしていただいたお客様からは「肩の荷が下りた」「もっと早く依頼すれば良かった」といった感謝の言葉を多数いただいております(下記Google口コミ参照)。

また、弊社はお客様からの評価が高いだけでなく、不動産買取業者としては数少ない上場企業でもあり、社会的信用も得ています。

信頼できる買取業者に安心して共有持分を売却し、共有関係から解放されたい方はぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(売却前提の問い合わせでなくても構いません)。

住宅ローンの債務者が自己破産すると共有不動産が競売にかけられる

この章では、共有不動産において、住宅ローンの債務者が自己破産した際の流れを解説します。

しかしその前に、前提知識として、住宅ローンについて簡単に解説していきます。

夫婦などで共有不動産を購入する際は、以下の3種類の住宅ローンを契約するのが一般的です。

- 連帯債務型

- 連帯保証型

- ペアローン型

ではそれぞれの住宅ローンについて、簡単に見ていきましょう。

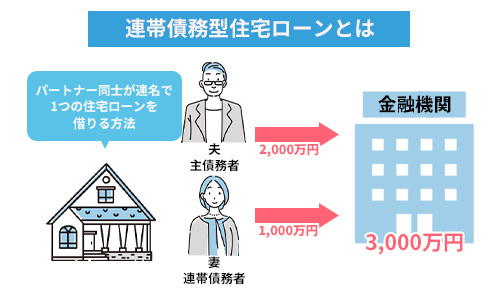

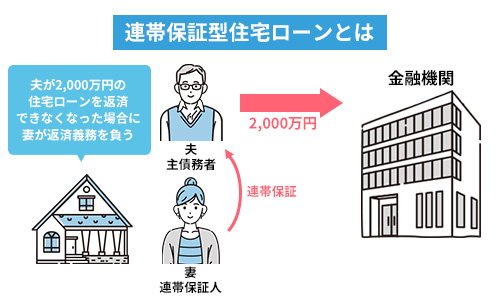

連帯債務と連帯保証とペアローンについて

住宅ローンの組み方の種類である「連帯債務」「連帯保証」「ペアローン」について解説します。

- 連帯債務

- 夫婦(親子などのパタ―ンもある)のうちどちらかが「主債務者」としてローン契約を行い、もう片方が「連帯債務者(連帯して債務の返済をする者)」となる方法。

法的には2人とも「連帯債務者」として対等の立場であるが、引き落としをどちらか一方の口座に決めて返済する。

なお、金融機関の抵当権は1本のみ設定する。 - 連帯保証

-

- 夫婦(親子などのパタ―ンもある)のうち片方がローン契約を行って債務者となり、もう片方が「連帯保証人(債務者が返済しない場合、代わりに債務を返済する者)」となる方法。

- 支払いが滞った場合、法的には連帯保証人に先に請求をしてもよいため、連帯保証人はほぼ債務者と同じ責任を負う。

金融機関の抵当権は1本のみ設定する。

- 夫婦(親子などのパタ―ンもある)のうち片方がローン契約を行って債務者となり、もう片方が「連帯保証人(債務者が返済しない場合、代わりに債務を返済する者)」となる方法。

- ペアローン

- 夫婦それぞれが借入を行い、お互いに連帯保証人になる方法。

金融機関の抵当権は同順位で2本設定されるが、それぞれの持分に対してのみ及ぶのではなく、2本の抵当権が両方とも不動産全体に及ぶ。

- 3種類のローンの特色を整理するとこのようになります。

| 債務者 | 団信 | ローン控除 | 共有持分 | 収入合算 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 連帯債務 | 夫:主債務者 | 加入可 | 適用可 | ある | 合算可 |

| 妻:連帯債務者 | 銀行により | 適用可 | ある | ||

| 連帯保証 | 夫:主債務者 | 加入可 | 適用可 | ある | 合算可 |

| 妻:連帯保証人 | 加入不可 | 適用可 | ある | ||

| ペアローン | 夫:債務者 | 加入可 | 適用可 | ある | 個別 |

| 妻:債務者 | 加入可 | 適用可 | ある |

なお、共有不動産の連帯債務やペアローンについては、以下の記事でも詳しく解説していますので、参考にしてください。

主債務者が支払いを滞納してから競売までの流れ

「主債務者の滞納」によって不動産が競売になる場合の流れは以下の通りです。

それぞれ以下で順に解説します。

連帯債務者や連帯保証人にも支払い請求がくる

主債務者が支払いを滞納した場合、連帯債務者や連帯保証人に滞納分の請求が来ます。

どちらも支払いができず「分割払いの交渉」もせずに放置すると、「一括での支払請求」をされてしまい、分割払いをする権利自体を失ってしまいます。

これを「期限の利益喪失」といいます。

ですから、自身が連帯債務者や連帯保証人になっており、主債務者の債務の支払い請求がきた際は、「自分の債務ではないから」と無視せず、主債務者と話し合って分割で支払うなどの対応を取りましょう。

一括で払えなければ自己破産することになる

競売された代金で住宅ローンを完済できなかったり、住宅ローン以外の債権もあり、「全体として支払不能」に陥っている場合は自己破産となることがあります。

仮に夫が自己破産しても、連帯保証人だった妻の連帯保証債務が免責されるわけではないため、妻も債務を払えなければ夫婦両方とも自己破産となります。

なお、自己破産を避けられない場合、不動産の売却代金がそのまま債権者への配当になるため、不当に安い金額で売却されることがあってはなりません。

そのため、破産手続中に選ばれた破産管財人が売却を進めるケースも少なくありません。

自己破産が認められれば、債務の支払いからは逃れられますが、物件は競売にかけられるため、住むところを失ってしまいます。

他に債務がある場合は一括返済しても主債務者の持分は競売にかけられる

もし主債務者である夫に住宅ローン以外の債務(消費者金融など)がある場合、連帯保証人の妻が住宅ローンを一括返済しても、夫は自己破産するしかありません。

その場合、夫の共有持分は競売や任意売却されることになります。

住宅ローン以外の債権者にとって、夫の共有持分は債務回収のための財産とみなされるためです。

もし夫の共有持分が競売などにかけられると、先述したように、妻は第三者と共有関係になってしまう恐れがあります。

主債務者の自己破産への対応策

主債務者が自己破産を行い、まだ競売には至っていない場合の、連帯保証人や連帯債務者が取るべき対応は以下の3つです。

以下でそれぞれ解説します。

分割払いの交渉をする

連帯保証人や連帯債務者も主債務者の債務を支払えない場合、現状で支払える額での、「分割払い」の交渉を債権者にしてみましょう。

債権者に「分割払い」が認められれば、破産と競売を回避でき、現状のまま、債務を支払いながら物件に住み続けることができます。

ただし、「分割払い」が認められる保証はありませんし、「分割払い」が認められたとしても、再度返済が滞った場合は、結局、破産するしかなく、物件も競売にかけられてしまいます。

任意売却する

物件が競売にかけられる前に、「任意売却」してしまう方法もあります。

任意売却であれば、競売より高い金額で売れる可能性があります。そのため、売却金を債務返済に回せば、競売よりも残債務を減らせます。

任意売却の売却代金だけでは返済しきれなかった債務を今後返済していくことができれば、不動産は失うものの、自己破産は避けることができます。

ただし、任意売却した後に残った債務を返済しきれなければ結局自己破産となる恐れもあります。

一括返済する

連帯保証人や連帯債務者が債務を肩代わりして「一括返済」する方法もあります。

主債務者の債務が住宅ローンのみの場合は、一括返済すれば、確実に自己破産を避けられます。

ただし、当然ですが、連帯保証人や連帯債務者に債務を一括返済するだけの資金力がないと実現できません。

まとめ

この記事では、他の共有者の自己破産などによって、共有名義の不動産が競売にかけられた際の対処法を解説しました。

住宅ローンが残っている場合、共有者の1人が返済を滞納すると、共有不動産全体が競売にかけられてしまう恐れがあります。

仮に住宅ローンを完済していても、債務者である共有者の持分が競売にかけられ、悪質な不動産ブローカーといった第三者と共有関係になるリスクがあります。

共有不動産全体が競売にかけられてしまった場合、他の共有者が落札して不動産を取り戻す方法もあります。

また、第三者と共有関係になってしまった場合は、第三者の持分を買い取るといった対処法があります。

ただし、どの方法も資金力が必要であり、うまくいく保証もありません。

そのため、買取金を用意できない場合や、第三者との共有関係からすぐに抜け出したい場合は、専門の買取業者に自身の持分を売却することをお勧めします。

専門の買取業者は買い取った共有持分を活用し、利益を生み出すノウハウを持っているため、共有持分のみでもスムーズに買い取ってくれます。

専門の買取業者に共有持分を売却してしまえば、第三者との共有関係から抜け出せ、売却金としてまとまった金額を手に出来ます。

当サイトを運営する株式会社AlbaLinkも、共有持分に強い専門の買取業者です。

弁護士とも提携しているため、他の共有者と利権が絡む話し合いも問題なく対応できます。

共有持分をはじめとした数多くの訳あり不動産の買取実績があり、フジテレビの「イット」でも、売却が難しい不動産を買い取る買取業者として紹介されています。

他の共有者の持分が競売にかけられそうで困っている場合や、すでに競売にかけられ、見知らぬ第三者と共有関係になってしまっている場合は、ぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください。

スピーディーにあなたの共有持分を買い取らせていただきます。

買取前提のお話でなくても大歓迎ですので、気兼ねなくご相談下さい。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら