共有名義、相続放棄とは?言葉の意味を確認

共有名義、共有持分、相続放棄…。日常では耳にする機会の少ない言葉ばかりですが、どういう意味なのでしょうか。

共有持分の放棄について解説する前に、用語の意味を解説します。

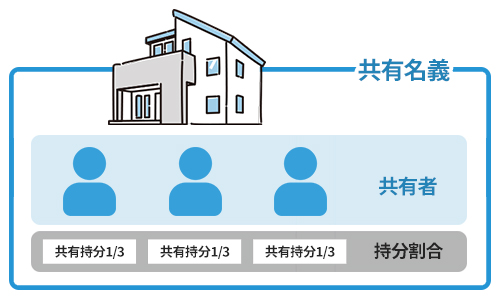

共有名義、共有持分について

不動産の共有名義とは、1つの土地や建物などの不動産を複数の人が共同で所有しているために法務局で「共同所有者」として登記されている状態です。

たとえば、兄・弟・妹で不動産を共有している場合、3人の共有名義になります。

共有持分とは、不動産の共有者がそれぞれ持っている不動産に対する割合的な権利です。

共有者は不動産に対する完全な権利を持たず「持分〇分の〇」などの割合的な権利しか認められません。

それが「共有持分」です。

たとえば上記のケースでは、兄の持分が3分の1、弟の持分が3分の1、妹の持分が3分の1となります。

相続時における共有持分の割合の決め方を知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

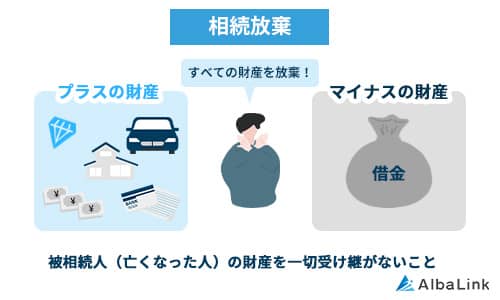

相続放棄について

相続放棄とは、相続人の立場になっている人が相続せず、相続人の地位を放棄することです。

(相続の放棄の効力)

第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。引用元:民法 第939条

相続放棄すると「はじめから相続人ではなかった」ことになるので、一切の資産や負債を承継しません。

父親や母親などの家族が持つ共有持分を相続したときに他人と不動産を共有するのが嫌な場合、相続放棄をしたら共有状態に巻き込まれずに済みます。

相続放棄についてはこちらの記事で解説しています。

ぜひ参考にしてください。

共有持分を相続するとどうなるのか?

共有持分を相続放棄せずに、相続すると、相続人と他の共有持分権者との共有状態になります。

以下で具体例をご紹介します。

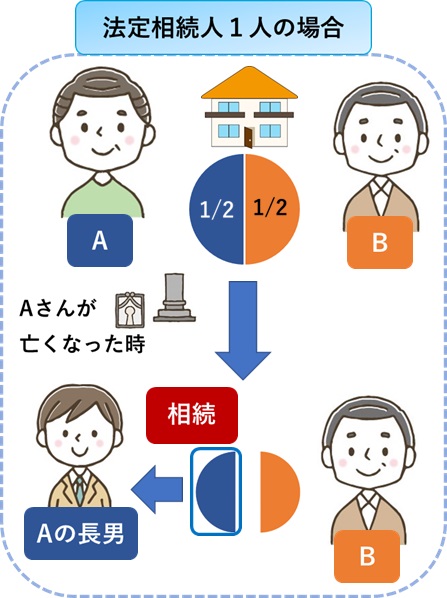

共有持分を持つ親が亡くなって子どもが相続するケース(具体例①)

AさんとBさんとCさんが不動産を共同で所有しておりAさんが死亡しました。

Aさんには2人の子どもがいて、遺産分割協議によって長男aが相続することにしました。

結果として不動産はAさんの長男a、Bさん、Cさんの共有状態になりました。

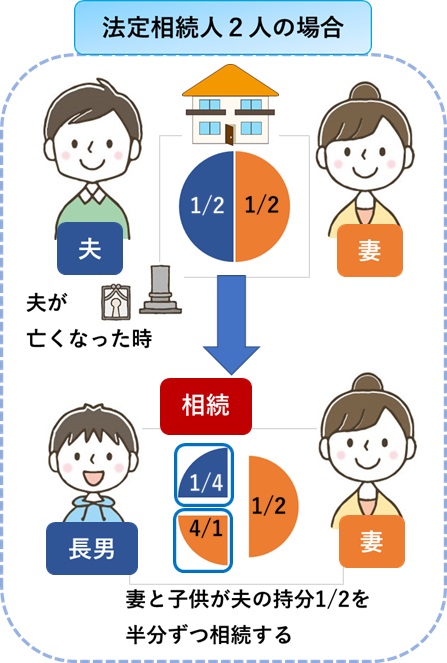

夫婦で共有していて夫が死亡したケース(具体例②)

夫婦で不動産を共有している場合(持分は2分の1ずつ)に夫が死亡したとします。

夫婦には子どもがいました。

この場合、妻と子どもが夫の共有持分を2分の1ずつ相続します。

妻はもともとの持分である2分の1と相続した持分の4分の1を足して4分の3、子どもは相続した4分の1の持分を取得し、妻と子どもの共有状態になります。

カンタン1分査定

共有持分を相続放棄できるのか?

共有持分を相続放棄なんてできるのか?と疑問に思う方もおられるでしょう。

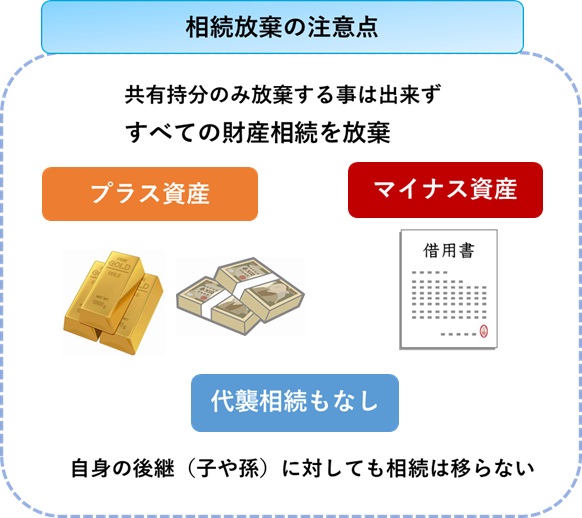

「共有持分のみ相続放棄」はできませんが、共有持分を相続したときにすべての遺産を相続放棄するのは自由です。

共有持分を相続した人が相続放棄すると、その人は始めから相続人ではなかったことになるので、共有持分を相続しません。

共有持分を相続放棄した場合の効果

共有持分を相続したときに相続放棄すると、共有持分を相続せずに済みますし、他の遺産も一切相続しません。

たとえば被相続人が借金をしていた場合、その支払いも免れますし、被相続人が賃貸物件を借りていたときに大家から滞納家賃を請求されることもありません。

ただし、被相続人の資産も相続できなくなるので、プラスの遺産がたくさんある場合にはそれらも取得できず損をする可能性もあります。

ちなみに、もし単純に共有持分を相続して権利関係に巻き込まれたくないという考えであれば、相続放棄するのではなく、自身の共有持分だけで売却してしまう方法が有効です。

なお、当サイトを運営している弊社AlbaLink(アルバリンク)では共有持分のみでも積極的に買取を行っています。

信頼できる買取業者に安心して共有持分を売却し、共有関係から解放されたい方はぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(売却前提の問い合わせでなくても構いません)。

なお、共有持分の売却方法は以下の記事でも詳しく解説しています。

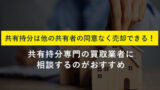

共有持分を相続放棄すると持分はどうなるのか?

共有持分を相続した人が相続放棄すると、放棄された持分はどうなるのでしょうか?

相続放棄すると、次の順位の相続人に相続の順位が移ります。

相続放棄した相続人に子どもがいても代襲相続は発生しません。

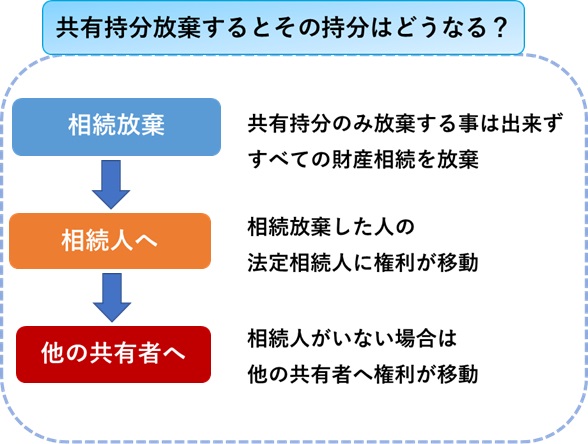

代襲相続とは、相続人が被相続人より先に死亡しているとき、相続人の子どもが代わりに相続することです。

たとえば親より先に子どもが死亡している状態で親が亡くなったら、子どもの子どもである孫が代襲相続人になります。

相続放棄すると代襲相続も発生しないので、上記のようなケースでも孫が相続する可能性はありません。

また法律上相続人になりうる人が全員相続放棄したら、共有持分は他の持分権者のものとなります。

代襲相続については、以下の記事も併せてご参照ください。

共有持分の相続放棄は早い者勝ち?

ここまで解説してきたように、共有持分を相続放棄すると次の相続順位の方に権利が移ります。

しかし他の共有者が次々と相続放棄を選択した場合、最後に残されたひとりは相続放棄ができません。

最後のひとりはすべての共有持分、つまり不動産の単独所有権を持つ形となり、持分放棄の登記申請を行うことができないためです。

そのため、共有持分の相続放棄は早い者勝ちといわれることがあります。

ただし単独所有権の不動産は共有持分のように権利のしがらみがないため、相場でかつ早期に売却できる可能性があります。

他の共有者が相続放棄をして最後のひとりとなり、相続した不動産を活用するつもりがないのなら、通常の不動産同様に不動産業者に依頼して売却するとよいでしょう。

なお、弊社AlbaLink(アルバリンク)は全国の不動産を積極的に買い取っている専門の買取業者です。

あなたの不動産をスピーディーに、かつ適正価格で買い取ることができますので、相続した不動産を売却したいなら、弊社までお気軽にお問い合わせください。

>>【不動産を相続放棄せずに高額売却!】無料の買取査定を依頼する

共有持分の相続人が相続放棄した場合の具体例

上の章で共有持分を相続放棄するとどうなるのか概要を説明しましたが、まだ分かりづらいと思いますので具体例を交えて解説します。

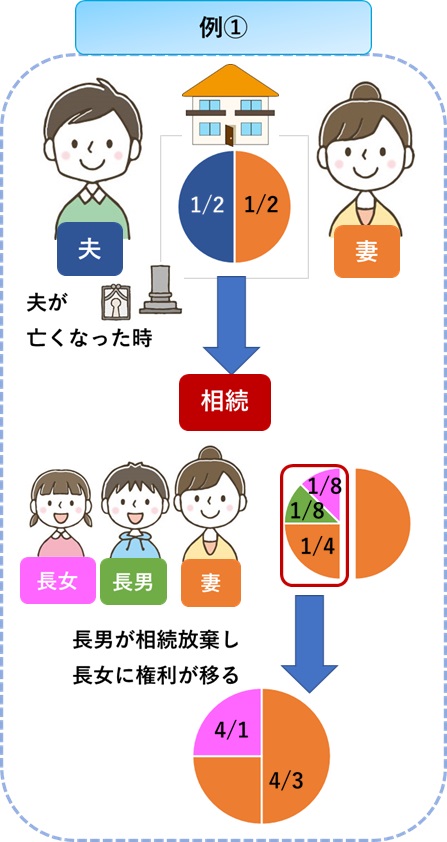

夫が亡くなり妻と子どもが相続し、子どもが相続放棄(具体例①)

夫と妻、長男、長女がいて不動産は夫と妻の共有(2分の1ずつ)、夫が死亡した事例を考えましょう。

この場合、本来なら妻が夫の共有持分の2分の1、長男が夫の持分の4分の1、長女が夫の持分の4分の1を相続します。

しかし長男が相続放棄するので妻が夫の共有持分の2分の1、長女が夫の共有持分の2分の1相続します。

妻の相続する共有持分は2分の1×2分の1=4分の1、長女の相続する共有持分も2分の1×2分の1=4分の1となります。

結果として妻はもともとの妻の持分の2分の1+夫から相続した共有持分4分の1の合計4分の3の共有持分を取得します。

長女が4分の1の共有持分を取得しているので、その後は妻と長女の共有状態となります。

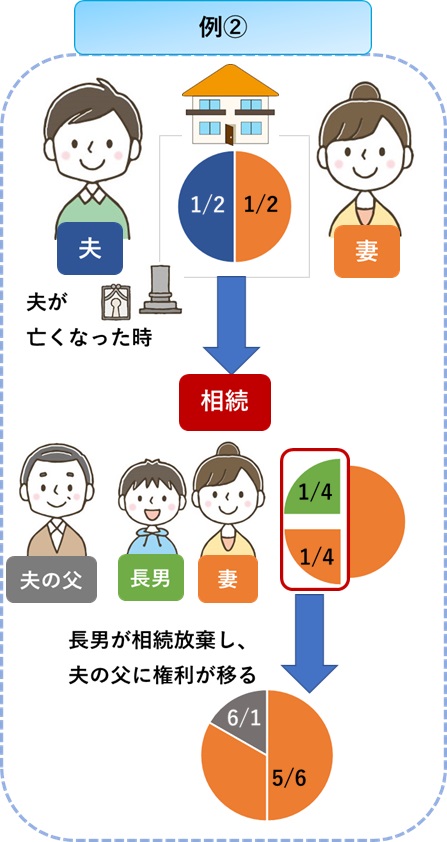

夫が死亡、子どもが相続放棄(具体例②)

夫婦が不動産を2分の1ずつの持分割合で共有しており、夫が死亡しました。

夫には一人子どもがおり、父親が存命です。

長男は母との共有関係になりたくなかったので相続放棄しました。

この場合、長男は始めから相続人でなかったことになるので夫の父親に相続権が移ります。

配偶者と親が相続人になる場合、相続割合は配偶者が3分の2、親が3分の1です。

そこで妻は夫の共有持分を3分の2、夫の父親は共有持分を3分の1取得します。

夫の共有持分割合は2分の1なので、妻は2分の1×3分の2=3分の1、父親は2分の1×3分の1=6分の1の持分割合を取得します。

結果として妻はもともとの共有持分2分の1+相続で取得した3分の1=6分の5の共有持分を取得し、父親が6分の1の持分割合を相続するので、その後は妻と父親の共有状態になります。

夫が死亡、子どもが相続放棄(具体例③)

夫婦が不動産を2分の1ずつの持分割合で所有しており、夫が死亡しました。

夫には一人子どもがおり、その子どもには子どもがいました(夫から見ると孫)。また夫の父親は存命です。

この場合、本来であれば妻が夫の共有持分の2分の1、子どもが夫の共有持分の2分の1を相続します。

しかし、長男が相続放棄したらどうなるのでしょうか?

相続放棄した場合には代襲相続は発生しませんので、孫は相続人になりません。

先ほどの例と同じように相続人の順位は父親に移ります。

結果として妻が3分の2、父親が3分の1を相続し、不動産全体でみると妻が6分の5、父親が6分の1の共有持分を取得します。

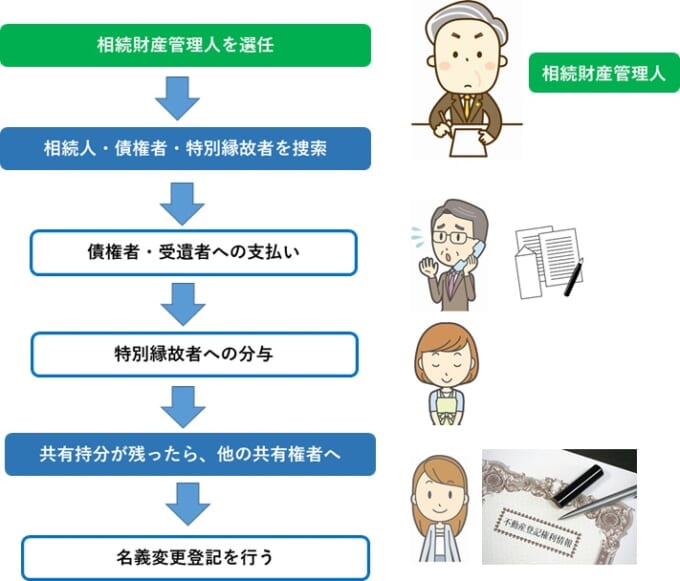

相続放棄により、相続人がいなくなった場合

相続人が相続したことによって相続人がいなくなるパターンがあります。

たとえば不動産を兄弟で共有しているとき、兄が死亡してその子どもが相続放棄した場合などです。

このようなケースでは、不動産は「他の共有者のもの」となります。

民法 第255条(持分の放棄及び共有者の死亡)

共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。引用元:民法第255条

上記の例で兄の子どもが相続放棄して相続人がいなくなったら、兄の共有持分は共有者である弟のものになります。

ただし相続放棄と同時に弟のものになるわけではありません。

兄の債権者への支払いや受遺者に対する支払い、特別縁故者(兄の内妻など、特別な関係にあった人)への支払いなどをしなければならないので、家庭裁判所で「相続財産清算人」の選任を申し立てる必要があります。

すべての手続きが完了したときにようやく弟が兄の持分を取得できます。

共有者に相続人がいないときや共有者が持分を放棄したときの流れについてはこちらの記事に詳しく書いているので、よろしかったらご参照ください。

共有持分を相続放棄する際の注意点

めんどうな共有持分を相続したくない場合、相続放棄は有効な対処方法になります。

ただしリスクや期限もあるのできちんと理解した上で手続きしましょう。

他の資産や権利も全て相続できなくなる

相続放棄をすると一切の資産や負債を相続しませんし、代襲相続も起こりません。

遺産の中には共有持分や負債などのマイナス要素だけではなく、預貯金や株式・車や保険などのプラスの資産もある場合、相続放棄すると資産価値のあるものも権利もすべて承継できなくなるので、損をする可能性があります。

相続放棄できる期間

相続放棄するとしても、期間が限定されているので注意が必要です。

相続放棄できるのは「自分のために相続があったことを知ってから3か月」です。

このことは民法第915条で定められています。

この期間を「熟慮期間」と言います。

熟慮期間については、通常「相続発生を知ってから3か月」として計算します。

熟慮期間を過ぎると家庭裁判所で相続放棄の申述を受け付けてくれなくなり、相続するしかなくなります。

相続放棄したいなら、早めに手続きする必要があります。

相続放棄の手順と必要書類

相続放棄をするときには、家庭裁判所で「相続放棄の申述」を行う必要があります。

他の相続人や共有持分権者に「相続放棄します」と述べたり書面を差し入れたりしても意味がありません。

相続放棄の申述は、以下のような方法で進めましょう。

申請先

相続放棄の申請先は、被相続人の居住地の管轄の家庭裁判所です。

自分の居住地ではないので注意しましょう。

必要書類

相続放棄の申述をするときには、最低限以下の書類が必要です。

- 相続放棄の申述書…書式に従って自分で作成します。

- 被相続人の住民票除票または戸籍附票…住民票については被相続人の住所地、戸籍附票については本籍地の役所で取得します。

- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍謄本)…本籍地のある役所で取得します。

- 相続放棄する人の戸籍謄本…本籍地のある役所で取得します。

- 800円の収入印紙と申述書を郵送する用の郵便切手

上記をそろえて家庭裁判所に提出すると、相続放棄の照会書が届きます。

回答書に記入して返送すると審査が行われ、問題なければ相続放棄が受け付けられて相続放棄の受理書が送られます。

それで相続放棄が完了したことになります。

相続放棄をしても贈与にはならない

相続放棄をすると次順位の相続人や他の共有持分権者に共有持分が移るので「贈与になるのではないか?」と心配される方もおられます。

しかし相続放棄しても贈与にはなりません。

相続放棄は「相続しない」という本人の決断事項に過ぎず「人に権利や財産をあげる」行為ではないからです。

また贈与が成立するには「贈与を受ける人」の承諾も必要です。

相続放棄の場合、次順位の相続人や他の共有持分権者の意思とは関係なく権利が勝手に移転されるので、承諾しているかどうかは関係ありません。

この意味でも相続放棄が贈与になる可能性はありません。

相続放棄は贈与にならないので贈与税は発生しません。

共有持分の贈与に関してはこちらの記事で詳しく説明しています。

ぜひ参考にしてください。

相続放棄よりも得になる解決方法とは?

「共有持分を相続したくない。」

「面倒な共有関係に巻き込まれたくない。」

そんなとき、相続放棄すると他の資産も受け取れないので損をしてしまう可能性が高くなります。

また共有持分とはいえ一定の価値があるので、完全に放棄してしまうのはもったいないものです。

共有関係に巻き込まれたくない場合、相続放棄よりも良い方法があります。

それは相続した「共有持分」の売却です。

共有持分のみなら、他の共有者の承諾がなくても自由に売却ができます。

そのためいったん共有持分を相続し、それをすぐ第三者へ売却すれば面倒な共有関係に巻き込まれずに済みます。

しかし一般の不動産業者では、権利の一部のみである共有持分を取り扱ってくれません。

共有持分のみを所有していても不動産全体を自由に使えるようにはならないので、わざわざ購入したいと考える方がほぼいないためです。

その点、専門の買取業者には共有持分を活用できるノウハウがあるので、問題なく買い取ることが可能です。

弊社Albalinkの共有持分の買取事例

本章では、共有持分を専門で買い取れる弊社Albalinkの買取事例を紹介します。

弊社Albalinkは訳アリ物件専門の買取業者として、他社では断られるような複雑に利権が絡まる共有持分を多数買い取ってきました。

実際、下記のような全国各地の共有持分を買い取っており、中には1000万円以上で買い取ったこともあります。

ただ、上記のような買取事例だけを見せられてもピンとこない方もいるでしょう。

そこで、弊社が共有持分を買い取ったお客様からいただいた、直筆のメッセージも紹介します。

引用元:お客様の声(Albalink)

このお客様は共有者である親族と折り合いが悪く、話し合いができる関係ではありませんでした。

そのため、弊社が共有持分を買い取ったことで「(共有者と)やり取りをしなくて済むようになり、気持ちが楽になった」というメッセージをお寄せくださいました。

上記のお客様以外にも、弊社に物件の買取依頼をしていただいたお客様からは「肩の荷が下りた」「もっと早く依頼すれば良かった」といった感謝の言葉を多数いただいております(下記Google口コミ参照)

また、弊社はお客様からの評価が高いだけでなく、不動産買取業者としては数少ない上場企業でもあり、社会的信用も得ています。

信頼できる買取業者に安心して共有持分を売却し、共有関係から解放されたい方はぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(売却前提の問い合わせでなくても構いません)。

まとめ

相続放棄を選択すると初めから相続人ではなかったと見なされるため、共有持分を相続せずに済みます。

ただし相続放棄をすると、ほかの財産を相続できません。

そのため預貯金などのプラスの財産が含まれている場合は、相続放棄をするかどうか慎重に検討したほうがよいでしょう。

また相続放棄は、相続があることを知ってから3か月以内におこなう必要がある点にも注意が必要です。

なお、共有持分には一定の価値があるため、相続放棄をしてしまうのはもったいないことです。

もしあなたが共有関係のトラブルに見舞われたくないものを財産を相続したいと考えているときには、共有持分を相続したあとで専門の買取業者に売却することをおすすめします。

弊社Albalink(アルバリンク)は、全国の共有持分を積極的に買い取っている専門の買取業者です。

過去には、フジテレビの「newsイット!」にも訳あり物件専門の買取業者として紹介されました。

弊社なら、あなたの共有持分をスピーディーに、かつ適正価格で買い取ることが可能です。

ほかの共有者の方には知られることなくあなたの共有持分を買い取らせていただきますので、共有持分を売却して共有状態から抜け出したいとお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら