共有持分の買取についての知りたい情報を一覧で表示

この記事では共有持分の売却について、売却方法だけでなく、売却の流れや注意点、相場の求め方など、網羅的にお伝えします。

そこで、あなたが知りたい内容にすぐたどり着けるように、情報を一覧にしましたので、ぜひご活用ください。どこから読んでも理解できるよう書いておりますので、ご安心ください。

| 知りたいこと | 見るべき見出し |

|---|---|

| そもそも共有持分って何? | 【前提知識】共有名義と共有持分について簡単に解説 |

| 共有持分の売却方法 | 共有持分のみを売却する4つの方法 |

| 共有持分を売却する流れ | 共有持分のみを売却する流れ |

| 共有持分の売却にかかる費用と必要書類 | 共有持分の売却にかかる費用と必要書類 |

| 共有名義の不動産を持ち続けるリスク | 共有名義の不動産を持ち続ける3つのリスク |

| 自分の共有持分を売却する時の注意点 | 共有持分を売却するときの4つの注意点 |

なお、共有者同士でもめてしまっているなどで、今すぐ共有持分を売却したいという方は、専門の買取業者に売却しましょう。

共有持分は一般の個人にはまず売却できません。

購入しても不動産全体が自由になるわけでなく、見知らぬ第三者と共有関係になってしまうからです。

しかし、専門の買取業者であれば共有持分のみでもスピーディーに買い取ってくれます。

専門の買取業者は共有持分を活用して利益を生み出すノウハウを持っているためです。

そこで弊社が厳選した共有持分の買取に強い専門の買取業者を3社紹介します。

お急ぎの方はまずはこの3社に買取査定依頼をしてみてください。

明日にでも、売却が決まるかもしれません。

| 買取業者 |  株式会社AlbaLink 株式会社AlbaLink |

訳あり物件買取センター 訳あり物件買取センター |

株蒼悠 株蒼悠 |

|---|---|---|---|

| おすすめ度 | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |

| 対応エリア | 全国 | 東京・神奈川 | 完済 |

| 買取実績・相談実績 | 買取実績年間600件超 相談件数年間5000件(※) |

再建築不可物件 競売にかけられた物件 共有持分の物件など |

大阪市港区マンション 大阪市港区貸家 兵庫県尼崎市戸建など |

| 問い合わせ先 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |

※訳あり物件買取プロ:2023年1月1日~2023年10月25日現在の実績:相談/5,555件:買取/600件

【前提知識】共有名義と共有持分について簡単に解説

この章では「共有名義」と「共有持分」について簡単に解説します。

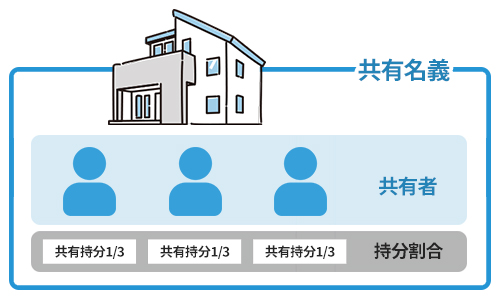

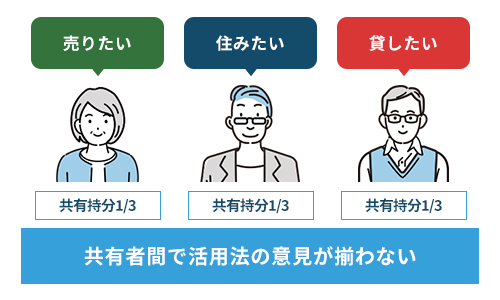

先に大枠をお伝えすると、共有名義は一つの不動産に複数人が所有者として登記している状態・共有持分はその不動産に対して、各所有者がもつ所有権の割合です。

この2つについてしっかり理解していただけば、このあとの章の内容もスムーズに理解できるようになりますので、ご確認ください。

なお、以下の記事でも共有名義と共有持分についてわかりやすく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

共有名義とは1つの不動産が複数人の名義になっていること

共有名義とは、1つの不動産が複数の人の名義になっている状態です。

不動産の所有者が1人であれば「単独名義」ですが、複数いたら「共有名義」となります。

共有名義になる主なきっかけは、「不動産を相続したとき」「マイホーム購入時に夫婦でローンを組んだとき」などです。

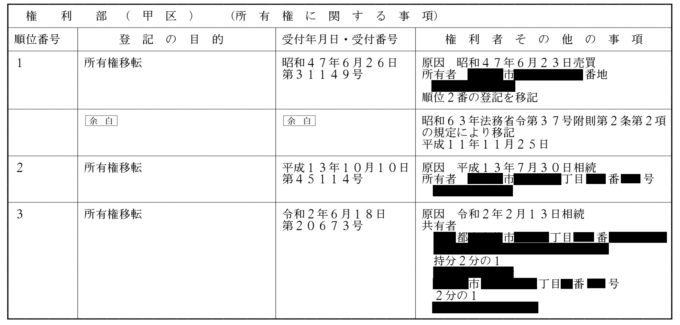

共有名義の不動産の場合、不動産登記簿(全部事項証明書)の「権利部の甲区」の権利者の欄に、共有者全員の名称と持分割合が記載されます。

不動産登記の見方の詳細については、「登記事項証明書の見方を超簡単解説|共有持分の確認方法や取得方法を網羅! 」で詳しく解説しています。

共有持分とは共有名義の不動産における各名義人の所有権のこと

共有持分とは、それぞれの共有持分権者が保有する不動産の権利の割合です。

共有持分権者全員の共有持分を合計すると「1」になります。

たとえば2人が「2分の1」ずつの共有持分を持っている場合、3人の共有持分権者のうち1人が「2分の1」、他の2人がそれぞれ「4分の1」ずつの共有持分を持っている場合などがあります。

なお、持分割合が「4分の1」だから、その不動産の4分の1のスペースしか使えないのではなく、4人共が不動産全体の使用可能です。

共有名義の不動産全体を売却するなら共有者全員の同意が必要

共有不動産全体を売却するには、共有者全員の同意が必要です。

共有不動産を売却することは「変更行為」にあたり、民法251条により、他の共有者の同意が必要であると明記されているためです。

各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。

引用元:民法第251条(共有物の変更)

他にも共有者は共有不動産を賃貸として活用している際に、勝手にリフォームしたり賃料を変更することはできません(管理行為)。ただし、建物を維持するための修繕などは他の共有者の同意をえなくても行えます(保存行為)。

なお、「変更行為」「管理行為」「保存行為」については「不動産の共有に関する民法条文のまとめ【保存行為、変更行為、管理行為とは?】」の記事で詳しく解説していますので、ご確認ください。

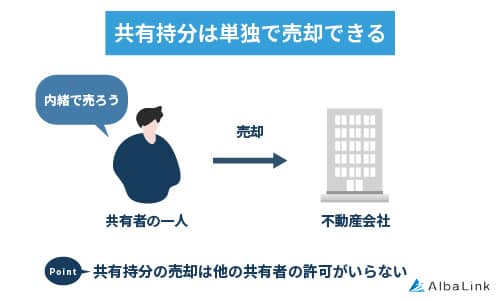

共有持分は他の共有者の同意なく売却可能

自分の共有持分の売却には他の共有者の同意は要りません。

各持分権者が単独で売却活動を進められます。

他の共有持分権者へ売却を知らせる必要すらありません。

それぞれの共有持分権者は自分の共有持分につき、完全な支配権を持っているからです。

共有持分の売却には以下のようなメリットがあります。

- 他の共有持分権者と会わなくて良い

- 他の共有者にすぐには知られない

- すぐに現金化できる

そのため、次のような状態の方は、共有持分の売却を検討すると良いでしょう。

- 他の共有持分権者と仲が悪い

- 他の共有持分権者と連絡を取りにくい、連絡が取れない

- 他の共有持分権者が多すぎて全員の同意を得るのが困難

- 他の共有持分権者が誰か知らない

- 共有者が物件を独占しているにもかかわらず使用料を払ってもらっていない

次項で、共有持分を売却するメリットについて1つずつ解説します。

他の共有者と会わなくて良い

共有持分は他の共有持分権者の同意がなくても売却できるので、会ったり話したりする必要はありません。

不動産買取業者が共有持分を買い取った後に、業者側で共有者と交渉などを行うからです。

したがって、売主が他の共有者と直接コンタクトをとって許可をもらう過程も不要です。

連絡を取れない人と共有している場合でもスムーズに売却できます。

他の共有者にすぐには知られない

共有持分を売却しても、共有持分権者へ通知されるわけではありません。

信頼できる不動産買取業者であれば、売却が正式に決まる前から他の共有者にコンタクトをとるような行為はしないからです。

そのため、共有持分の売却は水面下で進められるので、売却が反対される心配はありません。

すぐに相手から連絡が来て文句を言われる、といった状況にもなりにくいといえます。

なお、共有持分を他の共有者に知られずに売却するなら「買取」がお勧めな理由を「共有持分を内緒で売るなら「買取」の一択!【他の方法が論外な理由】」の記事で詳しく解説していますので合わせてご確認ください。

すぐに現金化できる

共有持分を不動産会社へ売却すると、すぐに現金が手に入ります。

共有持分買取業者は業者が買主となるため、売主が買取価格に合意さえすれば、売買は成立するからです。

したがって、売却の相談から現金化までが早いため、資金計画が立てやすく家計にとってもプラスになるでしょう。

共有持分のみを売却する4つの方法

共有持分のみを売却する方法は以下の4つです。

- 他の共有者に売却する

- 共有者全員で協力して不動産全体を売却する

- 土地の場合は分筆後に持分のみを売却する

- 専門の買取業者に売却する

それぞれ解説しますが、結論からお伝えすると、4つの中で一番お勧めな売却方法は最後の「専門の買取業者に売却する」方法です。

上の2つは他の共有者の協力が必要ですし、3つめは「土地限定」の方法だからです。

一方、専門の買取業者に依頼すれば、他の共有者の協力なしでスピーディーに自身の共有持分を売却できるからです。

その理由もこの章でお伝えします。

なお、共有持分の売却方法については「【共有持分の売却法3選】共有者トラブルから一瞬で抜け出す方法を伝授!」の記事でも詳しく解説していますので、参考にしてください。

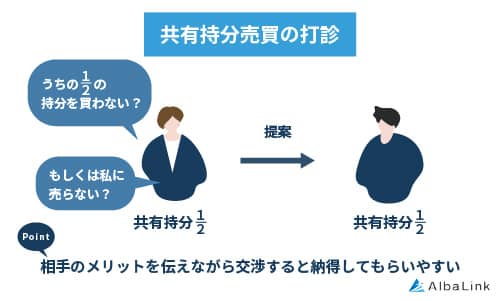

他の共有者に売却する

自身の共有持分を他の共有者に売却する方法です。

あなた自身が他の共有者と売却金額を交渉し、お互い合意すれば売買が成立します。

先述したように共有持分は一般の個人にはまず売却できませんが、同じ共有者になら売却できる可能性があります。

同じ共有者であれば、あなたの共有持分を買い取ることで自身の持分割合が増えるといったメリットがあるためです。

仮に2人で共有している場合であれば、どちらか一方がもう一方の共有持分を買い取れば不動産全体を所有でき、売却や活用を自由におこなえます。

ただ、当然ですが、他の共有者にあなたの共有持分を買い取る意思と資金力がなければ成立しません。

また、契約書の作成や、登記移転(所有権を移す手続き)については不動産業者や司法書士にお願いする必要があります。

共有持分の売却依頼ができるくらい他の共有者と関係性が良い場合は、断られることも覚悟で、話を持ち掛けてみても良いでしょう。

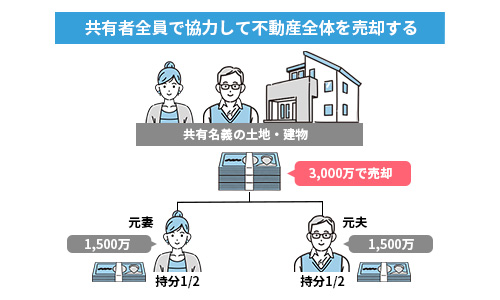

共有者全員で協力して不動産全体を売却する

共有者全員で不動産全体を売却する方法もあります。

不動産全体を売却すれば、当然あなたの共有持分も売却できます。

共有持分だけでは一般の個人には売却できませんが、不動産全体であれば、通常の物件と同様に市場価格で一般の個人に売却できる可能性があります。

共有者全員の意思が「売却」で統一している場合はこの方法を試してみると良いでしょう。

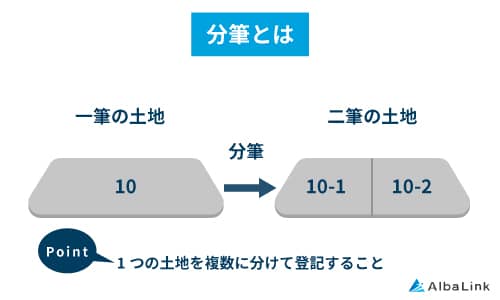

土地の場合は分筆後に持分のみを売却する

広い更地の土地であれば、分筆して他の共有者と土地を分け合える可能性があります。

分筆とは、土地を複数の区画に分けて登記をすることです。

分筆後に得た土地については完全な所有権を得られるので、自分1人で売却を進められます。

なお、共有名義の土地の分筆については「共有名義の土地分割で失敗しないために!状況別の共有解消方法3選」の記事で詳しく解説していますので、ご確認ください。

専門の買取業者に売却する

他の共有者が売却に協力してくれない場合でも、専門の買取業者に依頼すれば共有持分を売却できます。

専門の買取業者であれば、共有持分を買取後、利益を生み出すノウハウを持っているためです。

たとえば弊社Albalinkの場合は、共有持分を買取後、他の共有者とも話し合い、最終的に不動産全体を取得し、不動産投資家になどに再販するといったノウハウがあります。

実際、そのようにして下記のように多数の共有持分を買い取ってきました。

その結果、買取を行ったお客様から「肩の荷が下りた」「すぐ買い取ってもらえてホッとした」といった口コミを多数いただいております。

共有持分の売却にあたり、他の共有者の協力が得られなそうな場合や、そもそも、他の共有者と話し合いなどせずサッと売却したい場合は、ぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたことが他の共有者に知られることはありませんのでご安心ください)。

共有持分の売却相場の求め方(計算式を紹介)

共有持分のみを売却する場合、市場価格よりは低くなってしまうものです。

相場は以下のとおりです。

共有持分の売却相場=100%所有権の市場価格×持分割合×0.45

およそ、一般的な市場価額の半額程度になると考えましょう。

ただし、都心部であれば当然掛け目は高くなりますし、地方の何もないようなエリアであれば掛け目はさらに低くなります。

なお、共有持分の売却相場については「共有持分の売却相場を実際の買取事例から確認!高額で売却する方法3選」の記事で詳しく解説していますので、ご確認ください。

共有持分のみを売却する流れ

共有持分を売却したい場合、以下の流れで進めるのが一般的です。

- 相談する

- 査定を依頼し、条件提示を受ける

- 売買契約を結ぶ

- 決済と移転登記をおこなう

なお、「共有状態を解消する全てのパターン別に「流れ」や「手順」を完全網羅」の記事でも共有持分を売却する流れについて詳しく解説していますので合わせてご確認ください。

STEP1 相談する

まずは共有持分専門の買取業者へ相談をしましょう。

どういった不動産なのか、共有持分が何割で他の共有持分権者との関係がどうなっているのか、希望価額など伝えてください。

不動産全部事項証明書を入手して持参すると、話が伝わりやすくなります。

不動産全部事項証明書は法務局の窓口・郵送で取得でき、窓口交付だと当日中に受け取れます。

その他必要書類については、相談前に確認しておくとスムーズです。

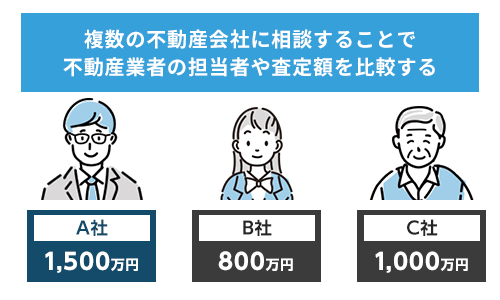

STEP2 査定を依頼し、条件提示を受ける

不動産買取業者へ相談をすると、物件を査定して買取価額の提示を受けられます。

複数の不動産会社に査定を依頼し、査定額の高さ・担当者の対応がよさなど各業者のサービスを比較しましょう。

査定方法には、問い合わせフォームに基本情報を入力して大まかな概算を出してもらう「簡易査定」、現地に担当者が訪問して正確な買取価格を提示する「訪問査定」の2つがあります。

順番としては、複数社に簡易査定を依頼し、希望の売却プランを叶えてくれそうな業者を3社程度ピックアップして、訪問査定を依頼すると効率よく売却を進められます。

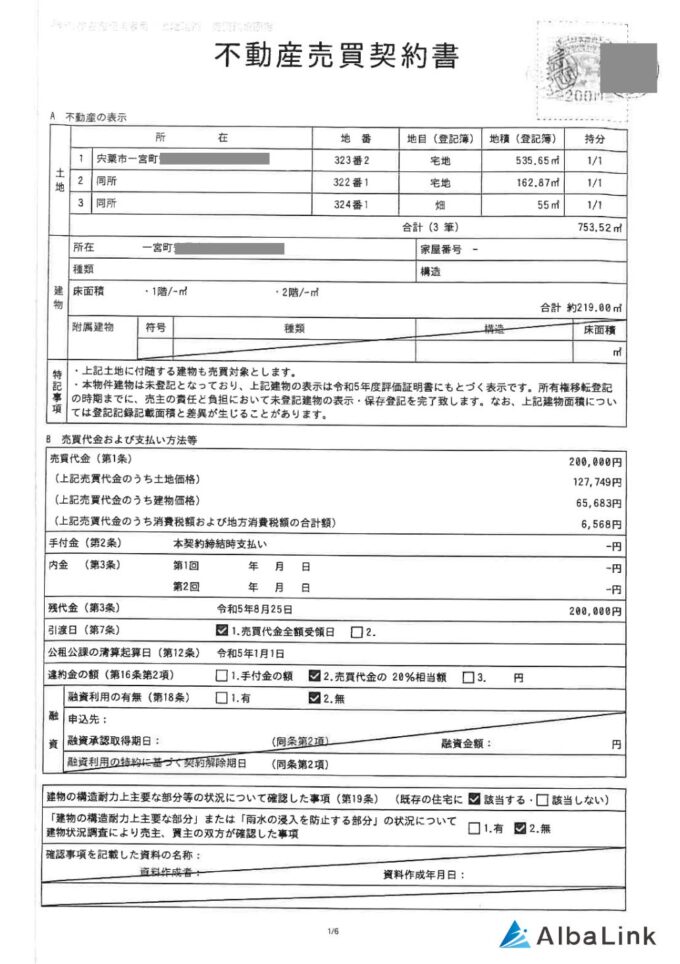

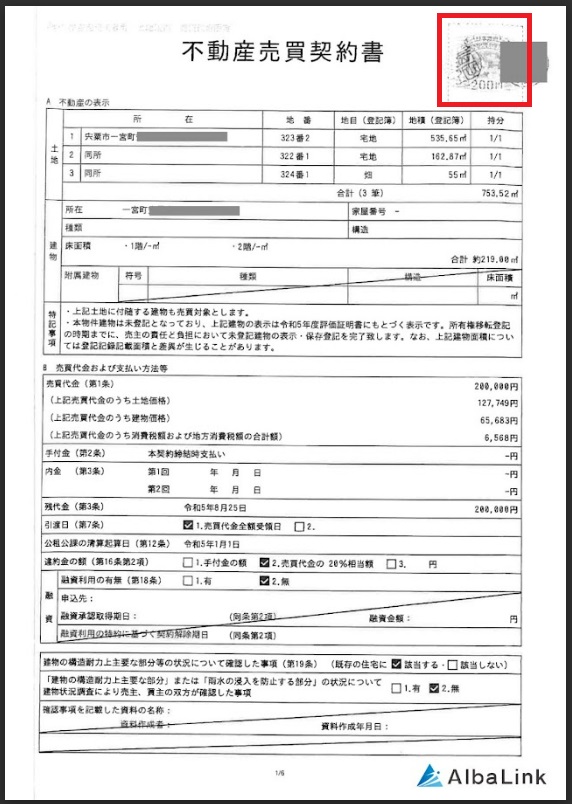

STEP3 売買契約を結ぶ

不動産買取業者から提示された条件に納得できれば、不動産の売買契約を締結します。

売買契約を締結する日は、「不動産売買契約書」という以下のような書類が業者より提示されます。

売買の対象となる不動産の情報や取引に関する細かい条件などが記載されているので、不明点は担当者に聞いて疑問をクリアにしておきましょう。

なお、契約書は不動産会社が用意するので、あなた自身は不動産会社の役所で必要書類等を取得する程度です。

署名押印前に、間違いがないか内容をしっかり確認しましょう。

STEP4 決済と移転登記をおこなう

契約書に定めたとおりに決済(お金のやり取り)を行います。

不動産買取業者から契約金の支払いがあり、引き換えに共有持分の移転登記を行います。

登記は通常、司法書士へ依頼します。

決済と登記が終われば共有持分の売買が終了し、以後は共有不動産にかかわることはなくなります。

STEP5 確定申告を行い納税する

共有持分売却によって所得が発生したら、確定申告を行い税金を払わねばなりません。

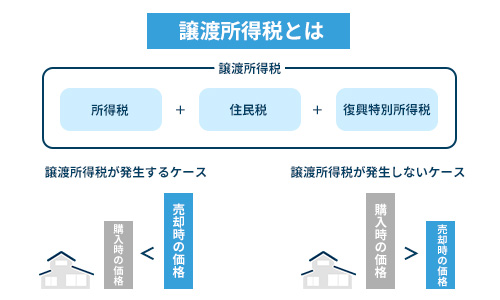

発生する可能性のある税金は、主に譲渡所得税と住民税です。

とはいえ、様々な控除特例があるため、実際に税金を負担する売主さんは少数です。

売却相談の際に担当者へ確認してみてください。

税理士でなくても、税金負担の有無、だいたいの税金額は担当者が教えてくれるはずです。

共有持分の確定申告については、「共有名義の不動産を売却した際の確定申告を完全網羅」で詳しく解説しています。

共有持分の売却にかかる費用と必要書類

この章では共有持分の売却にかかる費用と必要書類についてお伝えします。

共有持分の売却にかかる費用は以下の4つです。

- 登記費用

- 譲渡所得税

- 印紙税

- 仲介手数料

売却というと、「どれだけ高く売れるか」ばかりに気を取られがちですが、「どんな出費があるか」を把握しておくことも大切です。

いざ売却してから戸惑わないように、しっかり確認してください。

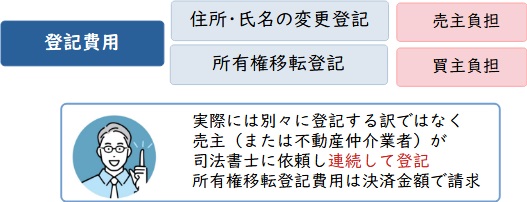

登記費用

共有持分を売却したら、売主から買主へ、不動産の名義変更をしなくてはなりません。

不動産の名義変更をするには変更登記が必要です。

変更登記とは、不動産の情報が記載された公的な書類である登記簿の内容を変更する手続きです。

登記簿上の名義人を変更することで、正式に名義変更が行われます。

変更登記を行うには登記費用として3万円~7万円かかります。

また一般的に変更登記は司法書士に依頼しますので、依頼費用として5万円ほどかかります。

あわせて、10万円近い費用がかかることになります。

ただし、登記費用は一般的に買主が支払うため、共有持分を売却する場合はあまり気にしなくて良いでしょう。

なお、共有持分の登記費用や税金については「共有持分の移転登記にかかる費用や税金!手続きの流れ、注意点も徹底解説」の記事で詳しく解説していますのでご確認ください。

譲渡所得税

先述したように不動産を売却して得た所得(譲渡所得)には譲渡所得税がかかります。

売却して得た所得というと、「売却金」のことのように思うかもしれませんが、正確には譲渡所得は以下の計算式で求められます。

上記を見てもらえばわかる通り、譲渡所得は売却金からその不動産を購入した金額(取得費)や売却に要した費用(リフォーム費用など)を差し引いた金額となります。上記の計算式で求めた譲渡所得に税率をかけることで譲渡所得税が求められます。

譲渡所得税の税率は不動産の保有期間が5年より長いか、短いかで「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」の2つに分けられ、それぞれで以下のように税率が異なります。

| 所得税 | 復興税所得税 | 住民税 | 合計 | |

|---|---|---|---|---|

| 短期譲渡所得(空き家の所有期間が5年以下) | 30% | 0.63% | 9% | 39.63% |

| 長期譲渡所得(空き家の所有期間が5年超) | 15% | 0.315% | 5% | 20.315% |

上の表を見てもらえばわかる通り、5年より長く所有してから売却した方が、税率が低くなります。

少しでも譲渡所得税を少なくしたい方は、不動産を売却する際に、5年より長く所有しているかどうかを確認しましょう。

なお、譲渡所得税を含め、不動産売却に関する税金については「【世界一わかる】不動産売却に関する税金完全ガイド!お得な特例も紹介!」の記事で詳しく解説していますのでご確認ください。

印紙税

印紙税とは不動産売買契約書の作成にかかる税金です。

印紙税は物件の売買価格によって以下のように定められています(下の表の赤枠参照)。

印紙税はの印紙税額分の収入印紙を購入することで支払います。購入した収入印紙は下図のように不動産売買契約書のの右上に貼付します。

たとえば、600万円で不動産を売却した場合は5千円の収入印紙が必要ということです。収入印紙は基本的に印紙税額と対応しているため、6万円以下の倍は1枚で事足ります。

また、収入印紙は以下の場所で購入可能です。

- 法務局

- 郵便局

- 銀行

- コンビニ

ただし、一部のコンビニでは扱っていないことがあるため、もし最寄りのコンビニで売っていない場合は、銀行か郵便局へ行くのが無難です。

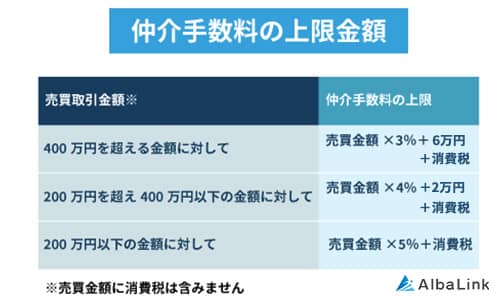

仲介手数料

不動産の売却法には先述した買取の他に仲介があります。

仲介は、仲介業者が一般の売主と買い手を結びつけて(仲介して)物件を売却する最もポピュラーな不動産の売却方法です。

不動産仲介業者に依頼して不動産を売却した場合、仲介手数料がかかります(下図参照)。

仲介手数料とは売主と買い手を結びつけて売買契約を成立させた仲介業者への報酬です。

なお、下図に「上限金額」とありますが、基本的に仲介手数料は上限金額いっぱいまで請求されるため、上限金額=仲介手数料と考えておきましょう。

たとえば、仲介業者に依頼し、不動産を500万円で売却した場合仲介手数料は21万円となります。

もし、この金額を見て「結構高いな…」と感じた方は、専門の買取業者に売却することをお勧めします。

専門の買取業者に依頼すれば、業者が直接買い取るため仲介手数料はかかりません。

必要書類

不動産売買契約を締結する際は、以下の書類が必要となります。

| 必要書類 | 取得方法 |

|---|---|

| 登記済権利証 (登記識別情報通知) |

不動産取得時に法務局より交付(下図参照) |

| 固定資産税納付通知書 | 毎年4~6月に各市町村より共有者の代表者1名に送付 |

| 印鑑証明書 | 役所で取得 |

| 住民票 | 役所で取得 |

| 実印 | 各自で保管 |

| 身分証明書 | 各自で保管 |

| 収入印紙 | 郵便局やコンビニで購入可能 |

【登記識別情報通知】

恐らく上記の表を見て、一番聞き覚えがなく、あるか不安に感じるのが上記画像にもある登記済権利証(登記識別情報通知)だと思います。

この書類は、売却する不動産を購入した際に発行されているはずですが、紛失してしまった方も多いことでしょう。

しかし、安心してください。

弊社Albalinkに売却をご依頼いただけば、登記済権利証(登記識別情報通知)がなくても買取可能です。

なぜなら弊社は弁護士と提携しているため、代わりの書類を用意することができるからです。

「共有持分を売却したいけれど書類を揃える時間がない」「書類がどこにあるかわからない」という方は、ぜひ弊社にご依頼ください。

書類準備もサポートした上で、買い取らせてただきます。

まずはお気軽に下記無料買取フォームからお問い合わせください。

共有持分を売却するときの4つの注意点

共有持分を売却する際の注意点は以下の4つです。

- 他の共有者に知らせないと関係が悪化する

- 仲介業者に依頼しても売却できない

- 弁護士ができるのは共有者個人間の紛争解決だけ

- 離婚時に売却しようとするとトラブルに発展する

これらの注意点を踏まえていないと、売却までに余計な時間や費用がかかってしまったり、共有者とトラブルに発展する恐れがありますので、しっかりご確認ください。

他の共有者に知らせないと関係が悪化する

自身の共有持分は自由に売却できますが、だからといって他の共有者に黙って売却すると後々トラブルになる恐れがあります。

あなたが黙って共有持分を不動産業者に売却すると、他の共有者は突然見知らぬ不動産業者と共有関係になるからです。

さらに、その不動産業者から共有持分の売却や買取を迫られたりすれば、「なぜ黙って自分の持分だけ売却したんだ」と非難の矛先があなたに向きかねません。

ですから、基本的には共有持分を売却する際は、一言他の共有者に断ってからにしましょう。

ただ、他の共有者と関係が悪くそういった報告ができない、報告をしたら逆にトラブルになる、といった場合もあるでしょう。

そうした場合は、弊社Albalinkに売却をご依頼ください。

弊社Albalinkは共有不動産に強い弁護士と連携しているため、買取後の他の共有者との話し合いも法律にのっとって平和的に進めることができます。

売主であるあなたにご迷惑はかけません。

まずは下記無料買取査定フォームからお気軽にお問い合わせください。

仲介業者に依頼しても売却できない

共有持分は仲介業者に依頼してもまず売却できません。

先述したように仲介業者の買手は一般の個人ですが、共有持分を買おうと思う一般の買手はまずいないからです。

買手にとっては、共有持分のみ買っても不動産全体を自由にできないうえに、見知らぬ第三者と共有関係になってしまいます。

仲介業者の中には、他の共有者にあなたの共有持分を売却しようとする業者もいますが、専門の買取業者と違い利権が絡む他の共有者との話し合いに慣れておらず、うまく話をまとめられず結局売却できないケースも少なくありません。

売却できないどころか、強引に売却を持ち掛けた結果、仲介業者と他の共有者の間でトラブルに発展する恐れもあります。

そうなると、「なぜこんな仲介業者に売却を依頼したんだ」とあなたまで非難されかねません。

仲介業者は町中にたくさんあり、なんとなく「不動産を売るなら仲介業者」というイメージの方もいるかもしれませんが、共有持分は、専門の買取業者に売却した方が良いでしょう。

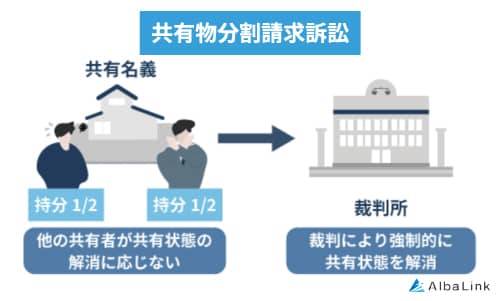

弁護士ができるのは共有者個人間の紛争解決だけ

弁護士事務所が共有関係の解消に関するサービスを提供しているケースもよくあります。

ただ、共有持分の売却が目的の場合はこうした弁護士事務所のサービスを使うことにあまり意味はありません。

当然ですが、弁護士事務所に相談してもあなたの共有持分を買い取ってくれるわけではないからです。

ですから、共有物の分割方法を裁定してもらう「共有物分割請求」を起こして共有関係を解消したい、という訴訟がらみの相談以外での利用はおすすめしません。 さらにいえば、共有関係を解消したいのであれば、上記のような訴訟を起こすより自身の共有持分を売却してしまう方が費用も手間もかかりません。

さらにいえば、共有関係を解消したいのであれば、上記のような訴訟を起こすより自身の共有持分を売却してしまう方が費用も手間もかかりません。

共有持分の売却を考える人の中には、他の共有者と何かしらのトラブルを抱えている人が少なからずいます。

そのため、弁護士に相談することが名案に思えるかもしれませんが、「共有持分を売却して共有関係を解消する」というゴールへの最短ルートは、専門の買取業者への売却であることを覚えておいてください。

なお、弊社Albalinkは共有不動産に強い弁護士と連携しておりますので、法律的な問題にも対処しつつ買取を進められます。

弁護士事務所への相談を考えている方は、そのまえにぜひ一度弊社にご相談ください。

まずは下記無料買取査定フォームからおお気軽にお問い合わせください。

なお、共有状態の解消について、弁護士に相談すべき迷っている方は、「共有状態解消の相談は弁護士でいいの?あなたに合った紛争解決の手引」の記事もご確認ください。

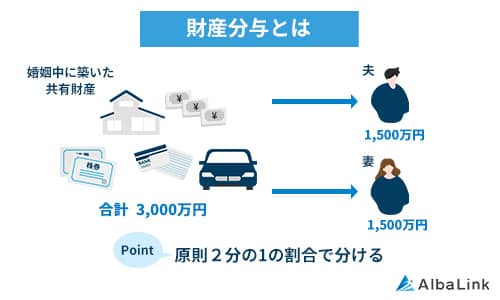

離婚時に売却しようとするとトラブルに発展する

共有持分は自身の意思で自由に売却できますが、離婚時に共有持分を売却すると、夫婦間でトラブルに発展する恐れがあります。

なぜなら離婚時、共有不動産も財産分与(結婚生活で築いた財産の分配)の対象となり、お互いの持分割合に関わらず、財産分与の割合は1/2(5割)ずつだからです。

そのため、仮に夫の持分割合が3/5(6割)で妻の持分割合が2/5(4割)であった場合、夫が自分の共有持分を売却してしまうと、妻は1割分、財産分与を受けられないことになります。

その場合、夫は妻へ1割分の代金を支払わなければなりませんが、夫が支払いを拒否したり、売却金を他のことに使ってしまい、支払えない場合などは夫婦間でトラブルになりかねません。

こうした面倒を避けるためにも離婚のタイミングで共有持分を売却するのは避けましょう。

もし売却するのであれば、不動産全体を売却し、売却金を分配する方が無難です。

なお、離婚時の共有不動産の処理の仕方については「離婚における共有名義不動産の最適な処理の仕方【司法書士が易しく解説】」の記事で詳しく解説しています。

共有名義の不動産を持ち続ける3つのリスク

共有不動産を保有し続けることで発生するリスクは以下の3つです。

- 相続発生で共有者を把握できなくなる

- 税金・修繕費の負担が続く

- 悪質な買取業者と共有関係になりトラブルとなる

共有持分を売却することの決心がつかない方も、この章をお読みいただけば、一刻も早く共有持分を売却した方が良いことを理解していただけるはずです。

相続発生で共有者を把握できなくなる

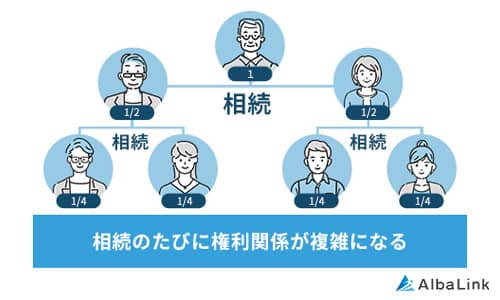

共有持分権者が死亡して相続が発生すると、その人の共有持分が相続人へと分割相続されます。

相続が繰り返されると共有持分が細分化されて、誰が権利者かわからなくなってしまうケースがよくあります。

共有名義の不動産を相続するリスクについては「共有名義で不動産を相続すると起きるトラブル6選|状況別に対策を網羅!」の記事でも詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。

税金・修繕費の負担が続く

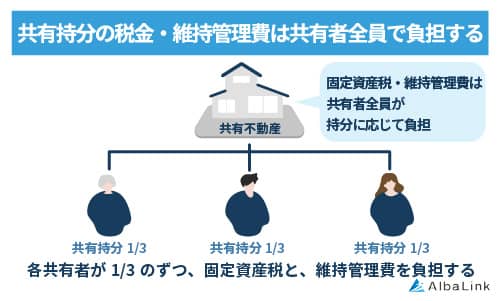

共有不動産は活用も売却も難しいにもかかわらず、固定資産税はかかり続けます。

管理の手間や費用も発生し、建物が傷んだら修繕費もかかってしまうでしょう。

共有物から発生する費用については共有持分権者が持分割合に応じて負担するのが原則ですが、清算がスムーズに進まずにトラブルになるケースも少なくありません。

住んでいなくても、請求されれば負担する義務があります。

悪質な買取業者と共有関係になりトラブルとなる

共有持分を売却しようか迷っているうちに、他の共有者に先に共有持分を売却されてしまうこともあります。

もし他の共有者が業者選びを誤り、悪徳な買取業者に持分を売却した場合、あなたは否応なく、悪徳な買取業者との共有関係に巻き込まれてしまいます。

悪徳な買取業者は法律を守る気持ちが低いため、共有者であるあなたに強引な交渉を仕掛けてくることがあります。あなたの持分を安く買い叩こうとしたり、強引に持分の買取を迫ったりといった具合です。

そのような状況に陥る前に早めに自身の共有持分を売却してしまいましょう。

弊社Albalinkにご依頼いただけば、買取後に他の共有者とトラブルになることも、あなたに迷惑をかけることもありません。

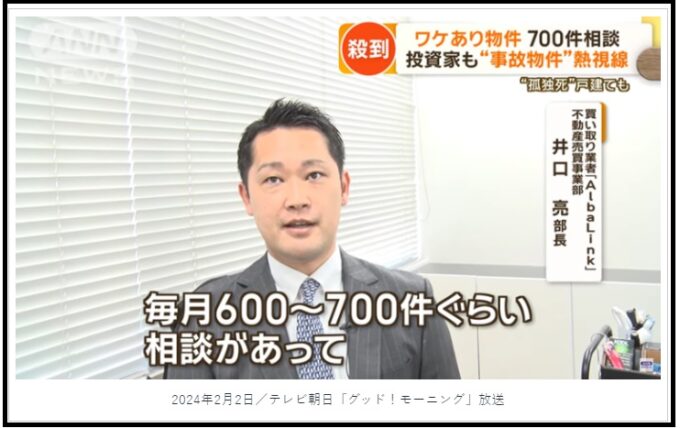

弊社はテレビ朝日「グッド!モーニング」(下図参照)など多数のメディアに取り上げられており、上場も果たしている社会的信頼度の高い企業です。他の共有者との話し合いも弁護士をまじえて平和的に行わせていただきます。

査定依頼をしても他の共有者に知られることはありませんので、まずは下記無料買取査定フォームからお気軽にお問い合わせください。

共有持分の売却以外で共有状態を解消する2つの方法

共有持分を売却すること以外で共有状態を解消する方法は以下の2つです。

- 共有物分割請求をおこなう

- 時効取得をする

以下でそれぞれ解説しますが、いずれも費用や手間がかかったり状況が限定される方法です。

ですから、お読みいただき、もしご自身には当てはまらないと感じたら、迷わず共有持分を売却することをお勧めします。

共有物分割請求をおこなう

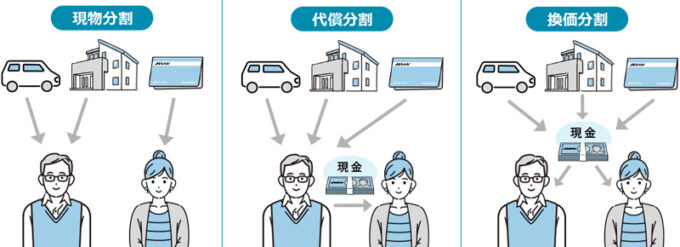

共有物分割請求とは、共有物を分割して共有関係を解消する手続きのことで、以下3種類の方法があります。

- 土地を分筆して分ける(現物分割)

- 1人の共有持分権者が他の共有持分権者の持分を買い取る(代償分割)

- 共有物を競売にかけて現金で分ける(換価分割)

手順として、まずは話し合いを行い、決裂したら調停や訴訟をしなければなりません。

共有物分割請求をすると、お互いに弁護士を立てて交渉や訴訟に臨む必要があり、50万円~150万円ほどの費用もかかります。

調停でも解決せず訴訟を経て競売となれば、市場価格の5割〜7割程度の安値でしか売却できないケースも少なくありません。

さらに、他の共有者と裁判で争うことになります。

「ある程度の代償金を支払っても、絶対に自分が不動産を取得したい」などの強い動機がない限り、基本的にはおすすめできません。

(なお共有物分割請求をしても、必ずしも不動産を取得できるとは限りません。裁判所が競売を決定すれば新たな第三者に落札されるからです。)

共有物分割請求はあくまで最終手段ですので、話し合いや売却を先に検討しましょう。

なお、「共有物分割請求訴訟」が世界一わかる!手順や費用面などを完全網羅」の記事で共有物分割請求についてわかりやすく解説していますので、ご確認ください。

時効取得をする

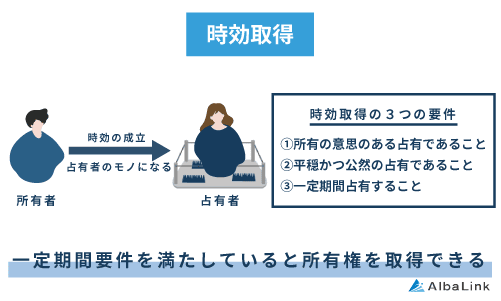

時効取得が裁判所に認められれば、共有不動産全体を自身が所有できるようになります。

時効取得とは、所有の意思をもって公然と他人の物を占有した者が、その物件の所有権を得ることです。

たとえば、共有不動産であることを知らず、自身の単独名義だと思って一定期間(10年~20年以上)物件に1人で住んでいた(占有していた)場合、時効取得が認められる可能性があります。

一定期間時効取得が認められるポイントは、以下の3点です

- 他の所有者の存在を知らず、自身の所有物だと思っていたこと

- 本当の所有者を威圧するなどして強引に占有していたわけではないこと

- 隠れて占有していたわけではなく、誰が見ても明らかな状態で占有していたこと

上記のようなケースは稀だと思いますが、たとえば、長期間自身の単独名義だと思って住んでいた建物が最近共有不動産だと判明した場合などは、時効取得が認められるかどうか弁護士などに相談してみても良いでしょう。

なお、共有不動産の時効取得については「共有名義不動産の時効取得はハードルが高い」の記事で詳しく解説していますので、ご確認ください。

まとめ

共有持分は、

・他の共有者と連絡が取れない

・他の共有者と交渉が決裂した

等の場合、現実的には専門の不動産業者に買取を依頼するしかありません。

共有者全員の同意が必要な共有不動産全体とは異なり、共有持分は他の共有者の同意を得なくても自由に売却できます。

そのため共有関係を解消したいと考えているのなら、自分の共有持分を専門の買取業者に売却することをおすすめします。

なお、弊社AlbaLink(アルバリンク)では全国を対象に共有持分を買い取っている専門の買取業者です。

弁護士などの士業とも連携したうえでトラブルなくあなたの共有持分を買い取らせていただきますので、まずは一度お気軽にご相談ください。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら