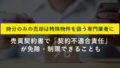

共有不動産の時効取得が問題となるモデルケース

以下のようなケースでは、物件の占有者(実際に利用している人)は共有者に対して「時効取得」を主張し、相手の共有持分も自分のものになったと主張したくなるものです。

親からは、その不動産が他人との共有であることを知らされていなかった。

20年以上その場所で暮らしてきたが、誰からも何も言われることはなかった。

しかしあるとき突然、他の共有者が

「土地と建物は共有になっていて自分にも3分の1の共有持分があるので、居住し続けるなら使用料金を払ってほしい」

「不動産は共有名義に登記する。今後は共同管理とさせてもらう」

と連絡してきた。

このような場合、20年以上暮らしてきた人は他の共有者に使用料金を払わねばならないのでしょうか?

時効取得を主張して単独名義に登記し、自分1人で居住や活用できないのか、という問題です。

なお、以下の記事では時効取得以外に共有名義を解消できる方法を解説しているので、併せて参考にしてください。

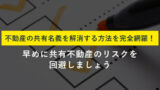

時効取得とは

そもそも時効取得とは何なのか、法律上の規定がどうなっているのか理解しましょう。

時効と時効取得について

時効取得とは、本当の所有者ではないけれど、長年自分が所有者として振る舞うことにより、対象物件を取得することです。

物にはそれぞれ「所有者」がいて、所有者以外の人は勝手に使ったり処分したりできないのが原則です。

ただ一定期間以上の長期に渡って占有し続けているならば、その状態を尊重すべきと考えられます。

本当の所有者も何ら文句を言っていないなら保護する必要はありません。

そこで「長年他人に占有されているなら、本来は所有者でない占有者に所有権を認めよう」というのが取得時効の考えです。

民法162条が取得時効をはっきり認めています。

20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。

第2項

10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

時効取得の成立要件

時効取得の要件も民法によって定められています。

以下で詳細な要件を検討しましょう。

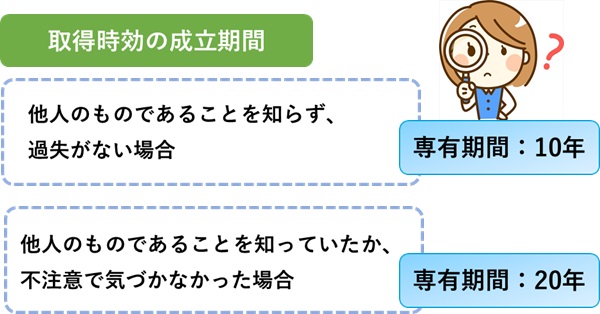

期間

時効取得が成立するには、一定以上の占有期間が必要です。

占有とはその不動産を使うことなので、現に不動産に居住したり、店舗営業をしたり賃貸に出して収益を得たりしていないと、時効取得できません。

また、必要な期間は「占有を開始したときの認識」によって異なります。

不動産を占有し始めたときに「他人のものであることに気づかず、気づかなかったことに過失がない場合」には占有期間は「10年」で足ります。

一方、占有し始めたときに「他人のものであることを知っていた場合」や「不注意で他人のものであることに気づかなかった場合」には、「20年」の占有期間が必要となります。

平穏かつ公然と

不動産の占有は「平穏かつ公然と」行われなければなりません。

「平穏」である必要があるので、暴力的な方法による占有では取得時効が成立しません。

たとえば本当の所有者に暴力を振るったり脅したりして無理やり不法占拠した場合、どんなに長く占有し続けても不動産を取得できません。

「公然と」占有しなければならないので、「その場所に居住する」「自分のものを置いたり建物を建てたりしている」「自分の名義で他人に賃貸している」など、わかりやすい方法で不動産を占有する必要があります。

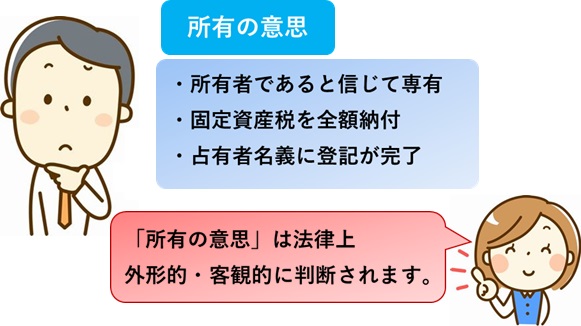

所有の意思

時効取得が認められるには「所有の意思」をもって占有し続ける必要があります。

所有の意思は「自分が真実の所有者であるという認識」です。

「他人の不動産」と認識している状態では所有の意思は認められません。

このように「自分が真実の所有者と信じて占有すること」を「自主占有」といいます。

法律上、所有の意思は「外形的・客観的」に判断されます。

本人が主観的に「所有者である」と思い込んでいても、それだけでは所有の意思が認められないのです。

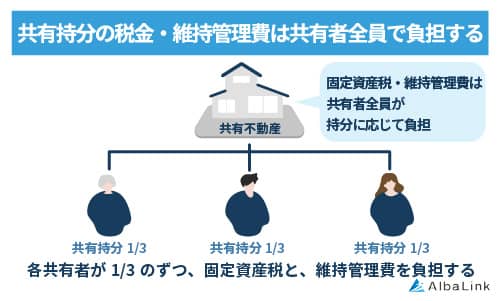

たとえば「固定資産税を全額支払っている」「占有者名義に登記が完了している」などの場合には所有の意思が認められやすいといえます。

他主占有では時効取得できない

一方「賃借人」として占有している場合、「大家の持ち物」と知りながら占有しているので「所有の意思」が認められません。

どんなに長く居住し続けても時効取得は不可能です。

このように「他人のものと知りながら占有すること」を「他主占有」といいます。

善意無過失

10年の取得時効が認められるには、占有開始時の「善意無過失」が必要です。

つまり不動産を占有し始めたとき「きちんと注意を払った上で自分のものと信じた」ことです。

無過失である必要があるので、注意すれば他人の持ち物であることが判明する状況であればこの要件が満たされません。

たとえば土地を購入したときに他人の土地の一部が含まれていたけれど、以前の持ち主からは「その部分も売却地に含む」と説明されていて、不動産屋からも特に指摘がなかった場合などには「善意無過失」で占有を開始したといえるでしょう。

共有名義不動産の時効取得は難しい

では不動産を共有しているとき、他の共有者の持ち分を時効取得できるケースはあるのでしょうか?

上記の要件にあてはめていきましょう。

平穏かつ公然

まずは不動産を「平穏かつ公然と」占有しなければなりません。

特に暴力的な方法をとらず、相続などをきっかけに自分の家などとして公然と占有を開始した場合「平穏かつ公然と」の要件を満たすでしょう。

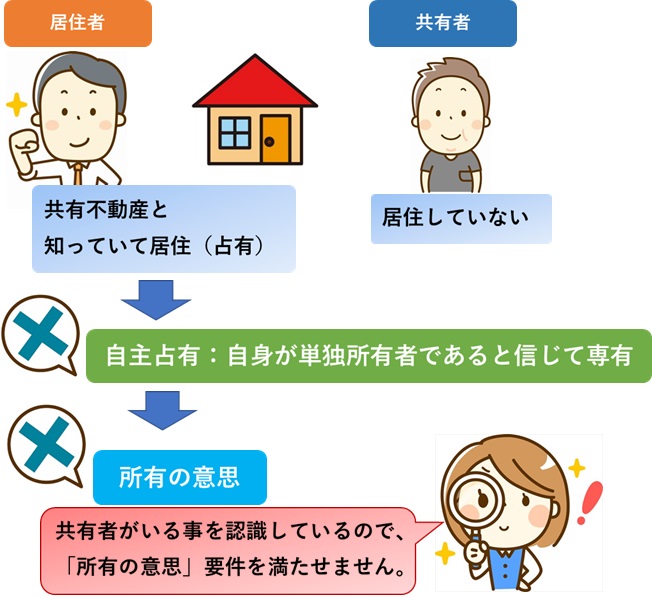

所有の意思

問題となるのは「所有の意思」です。

共有状態の場合、通常は「この不動産は共有である」と認識しているはずなので所有の意思の要件を満たす可能性が極めて低くなります。

相続によって不動産を取得した場合にも、「共有の不動産を相続した」と知っていれば自主占有にはなりません。

たとえば親から相続したとき、「この不動産は共有だから」と言われたことがあったり、共有名義で登記されていたりしたら、所有の意思は認められません。

共有不動産を時効取得できるのは、「相続開始時から自分1人の単独所有権を信じており、その後も1人で住み続けて手入れや固定資産税の支払いなどもすべて行い、誰からも指摘を受けなかった場合」などの特殊なケースに限定されます。

賃貸物件を相続した場合には、その物件からの収益を単独で収受し続けていて誰からも文句を言われなかった場合、所有の意思が認められやすくなります。

善意無過失

10年間の短期取得時効が認められるには、占有開始時の「善意無過失」が必要です。

つまり「自分が所有者であることを信じ、そのことに過失がなかった状況」があれば10年で時効取得できます。

共有不動産の場合には「他人との共有物」であると知っているのが通常なので、善意無過失の要件を満たす可能性は低いといえるでしょう。

「親からは単独所有と説明されていて、登記は以前の所有者の単独名義となっており、相続後も1人で居住して管理や固定資産税の支払いを行っていた」などの特殊な場合には善意無過失の要件を満たす可能性があります。

占有期間

占有開始時に善意無過失であれば、10年間の占有継続によって時効取得できます。

善意無過失でなければ20年の占有期間が必要です。

共有持分の時効取得は難しい

他人の共有持分の時効取得は非常に困難です。

そもそも「自主占有」の要件を満たすケースがほとんどありません。

共有物件を相続した場合、通常ははじめから「この土地や建物は共有」と知っているものです。

知らなくても共有名義で登記されていたら共有者について調査すべきですし、調べれば共有物件であると判明します。

相続のケースで自主占有が認められるのは、被相続人から共有であることを一切聞いておらずある程度の調査を行っても共有物であることが判明せず、固定資産税支払いなども全面的に行ってきたケースに限られます。

また売買によって共有持分を取得する場合でも、通常は「共有持分」として売却を受けるものです。

そうではなく、共有持分を単独物件として売却するのは「詐欺」です。

売主が詐欺をはたらいて「単独物件である」と説明し、不動産仲介業者からも問題を指摘されずに信じて購入し、その後共有者から何の指摘も受けないまま固定資産税の支払いや管理を全面的に行っていたら時効取得できるでしょう。

上記のような特殊なケース以外では、共有持分の時効取得は認められません。

単に「相続後、自分の単独物件と信じて居住してきた」だけでは時効取得できないのです。

共有不動産を時効取得できない場合の対策

時効取得はできないけれど、長年にわたって不動産を自分だけで使い続けてきたため、これからも1人で使い続けたい場合があるでしょう。

しかし共有のままでは他の共有者へ物件の利用料金を払わねばなりませんし、登記も共有となって自由に修繕や売却などの対応もできません。

他の共有持分権者の分も自分のものにして単独所有者となりたい場合、どうすれば良いのでしょうか?

他の共有持分権者の分も自分のものにして単独所有者となりたい場合、どうすれば良いのでしょうか?

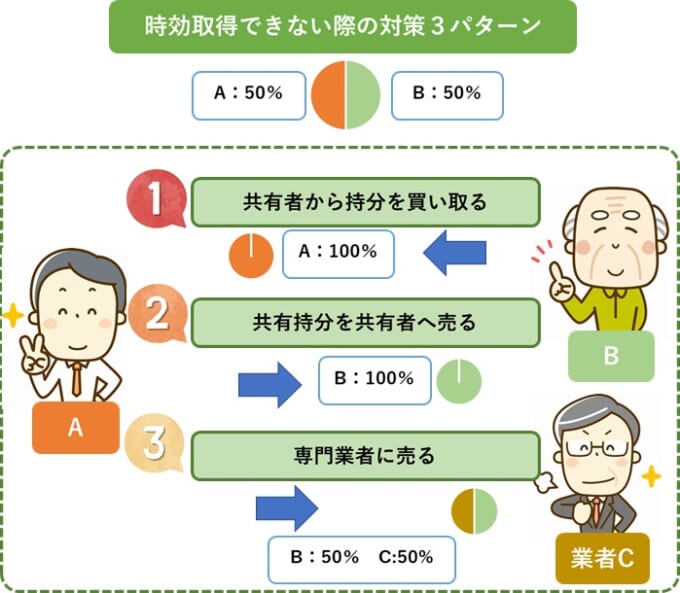

ここでは、共有名義不動産を時効取得できないときの3つの対策を解説します。

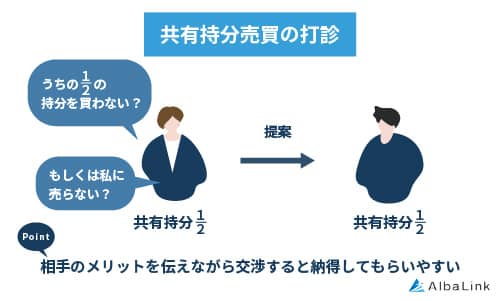

買い取る

1つ目に、他の共有持分権者から持分を買い取る方法があります。

他の共有持分権者全員から共有持分を買い取れば、物件の単独所有者となれます。

ただし買い取るには、時効取得と違って代金を払わねばなりません。

売買価額は自動的に決まるものではないので、相手方と話し合って決める必要があります。

「いくらにしないといけない」という決まりはないので、基本的には何円にしてもかまいません。

相手が納得するなら10万円で譲ってもらっても良いのです。

ただし物件の価値に対してあまりに安値で購入すると、差額に「贈与税」がかかる可能性があるので注意してください。

以下の記事でも不動産の共有者から持分を取得する方法を解説しているので、併せて参考にしてください。

買取価額の基準について

売買価格決定に何らかの基準がほしい場合、一般的には「不動産の時価」や「路線価」「固定資産税評価額」のいずれかを使います。

- 時価は、実際に不動産が取引されるときの市場価格です。

- 路線価は、相続税や贈与税を計算するときの土地の評価方法で、時価の8割程度の金額となります。

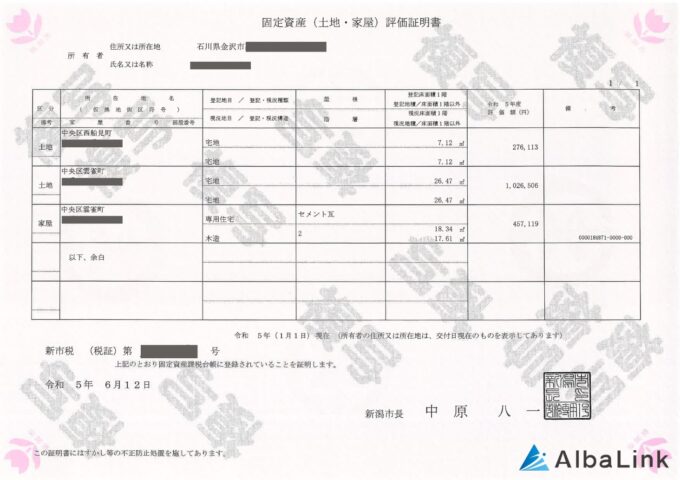

- 固定資産税評価額は固定資産税の課税標準となる金額で、時価の7割程度となります(固定資産評価証明書で確認可能)。

【固定資産評価証明書の見本】

上記の評価方法を使って不動産全体の金額を算定した上で、共有持分割合をかけ算すれば売買価額が決定されます。

金額的には、「市場価格」を用いると売買価格が高額になるので支払い額が高くなり買取の負担が増大します。

負担を抑えたいなら相続税路線価や固定資産税評価額をあてはめる方が得になるでしょう。

ただ共有持分権者が売却を渋っているなら市場価格を適用する必要があるでしょうし、さらに上乗せを請求される可能性もあります。

共有持分の相場について知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

売却する

共有物であることが判明した以上、物件が不要と考えるなら共有者へ持分を売却しましょう。

ただし相手に共有持分を買い取ってもらうにも、交渉が必要です。

相手が納得しないのに無理矢理売りつけることはできません。

金額はお互いが納得するならいくらでもかまいませんが、この場合も買取のケースと同様、時価や相続税路線価、固定資産税評価額を用いることができます。

売却の場合には、時価を適用してもらうと金額が高額になるので売主に有利です。

一方、相手が買取をしぶる場合には相続税路線価や固定資産評価額を用いたり、そこからさらに減額されたりする可能性もあります。

専門業者に売る

買取や売却を打診しても、他の共有者が納得しない可能性は充分に考えられます。

そういった場合、自分の共有持分のみを不動産会社へ売却する方法を検討してみましょう。

共有不動産全体を売却するには共有者全員の同意が不可欠ですが、共有持分のみなら自由に売却することが可能です。

共有持分を不動産会社に売却すれば、売却代金が手元に入ってきますし面倒な共有関係から外れられます。

市場価格よりは買取金額が安くなりますが、早期かつスムーズに売却できるメリットがありますし、共有者との面倒な交渉も不要でメリットがあります。

ただし、一般の不動産業者に依頼しても共有持分は扱ってもらえません。

購入しても不動産全体を使えるようにはならない共有持分を買いたいと考える個人の方はまずいないためです。

そのため、共有持分を売却したいなら、専門の買取業者に相談することをおすすめします。

専門の買取業者には、共有持分を買い取ったあとで他の共有者に売却を持ち掛けたり、協力して共有不動産全体を売却できるようにしたりといった独自のノウハウがあります。

したがって一般の不動産業者が取り扱わない共有持分でも、問題なく買い取ることができるのです。

弊社AlbaLink(アルバリンク)は訳アリ物件専門の買取業者として、他社では断られるような複雑に利権が絡まる共有持分を多数買い取ってきました。

実際、弊社は下記のように全国各地の共有持分を買い取っており、中には1000万円以上で買い取ったこともあります。

ただ、上記のような買取事例だけを見せられてもピンとこない方もいるでしょう。

そこで、弊社が共有持分を買い取ったお客様からいただいた、直筆のメッセージも紹介します。

引用元:お客様の声(Albalink)

このお客様は共有者である親族と折り合いが悪く、話し合いができる関係ではありませんでした。

そのため、弊社が共有持分を買い取ったことで「(共有者と)やり取りをしなくて済むようになり、気持ちが楽になった」というメッセージをお寄せくださいました。

上記のお客様以外にも、弊社に物件の買取依頼をしていただいたお客様からは「肩の荷が下りた」「もっと早く依頼すれば良かった」といった感謝の言葉を多数いただいております(下記Google口コミ参照)。

また、弊社はお客様からの評価が高いだけでなく、不動産買取業者としては数少ない上場企業でもあり、社会的信用も得ています。

信頼できる買取業者に安心して共有持分を売却し、共有関係から解放されたい方はぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(売却前提の問い合わせでなくても構いません)。

なお、以下の記事では共有持分を売却する専門の買取業者の選び方や高額買取を実現するポイントを解説しています。

併せて参考にしてください。

まとめ

共有名義の不動産や共有持分を時効取得することは法律的には不可能ではありませんが、現実的には難しいといわざるを得ません。

そのため、共有者との関係性がうまくいっておらず共有関係を解消したいと考えているのなら、時効取得よりも共有持分の売却を考えたほうがよいでしょう。

弊社AlbaLink(アルバリンク)では、全国共有持分の買取に積極的に対応しております。

過去には、フジテレビの「newsイット!」にも訳あり物件専門の買取業者として紹介された実績もあります。

弊社には共有持分を活用できる豊富なノウハウがあるので、あなたの共有持分をスピーディーに、かつ適正価格で買い取ることが可能です。

また弁護士とも提携しているため、すでに共有者との間でトラブルが起こっている場合でも法的な解決に導くことができます。

相続などで共有不動産を取得したものの、共有者との関係性にお悩みであればお気軽にご相談ください。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら