一般の不動産売買と持分の不動産売買の違い

一般の不動産売買(共有不動産、単有不動産)と「共有持分のみ」の不動産売買では、手続きの細部に異なる部分が出てきます。

共有持分売却時の売買契約書の注意点を解説する前に、一般の不動産売買と持分の不動産売買の違いを見ていきましょう。

一般の不動産売却

まずは、「単有(1人で所有する不動産)」のケースです。

これは最も一般的な売買のパターンといえます。

不動産は高額財産の売買ですので、売却した後のトラブルなどもある程度想定して、何かあった場合の責任の所在がどうなるのかなども含め、しっかりと内容を詰めた契約書を作成することが大切です。

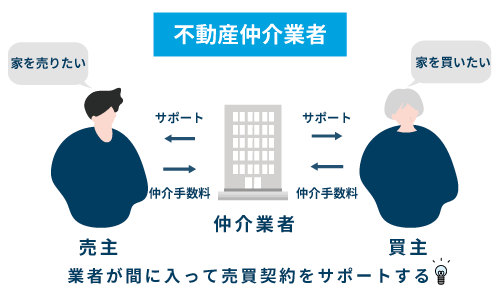

現実には売買の際に不動産仲介業者が間に入ることがほとんどです。

稀に「仲介手数料がもったいないから」といった理由で業者を入れたがらない人がいます。

しかし融資を受けて家を購入する場合は、仲介業者の入らない売買だと金融機関がローンを通してくれない可能性が高くなります。

業者が入らずに購入した(=品質が保証されない)物件を担保に入れるのは金融機関にとってリスクが高いからです。

仮に融資がない売買であっても、親族関係など特殊な間柄ではない「他人間売買」では後日のトラブルを考えると非常に危険です。

仲介手数料は決して安いものではありませんが、何かあった時のための「安心料」と考えておきたいものです。

では、具体的な契約書はどうなっているのでしょうか。

単有不動産の場合、契約書の署名欄には売主1名、買主1名(買主が夫婦など複数での共有なら2名以上となることも)となります。

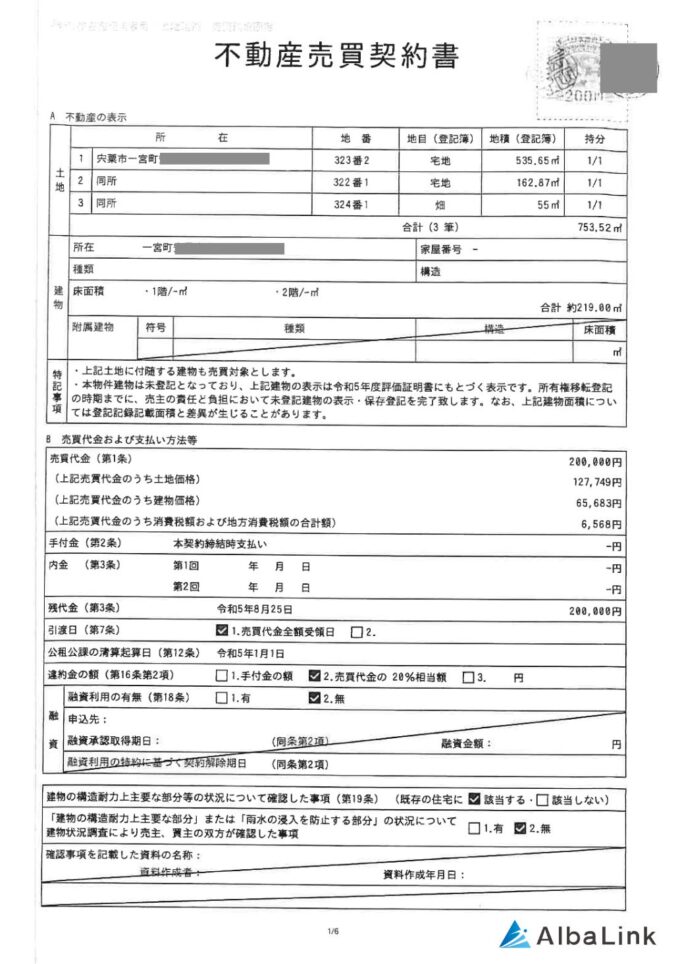

【不動産売買契約書の見本】

売主側はもちろん1人だけが契約に立会い、登記に必要な登記済権利証(登記識別情報)と実印や印鑑証明書、本人確認のための運転免許証なども1人分準備するだけでOKなので手続きとしてはシンプルな形です。

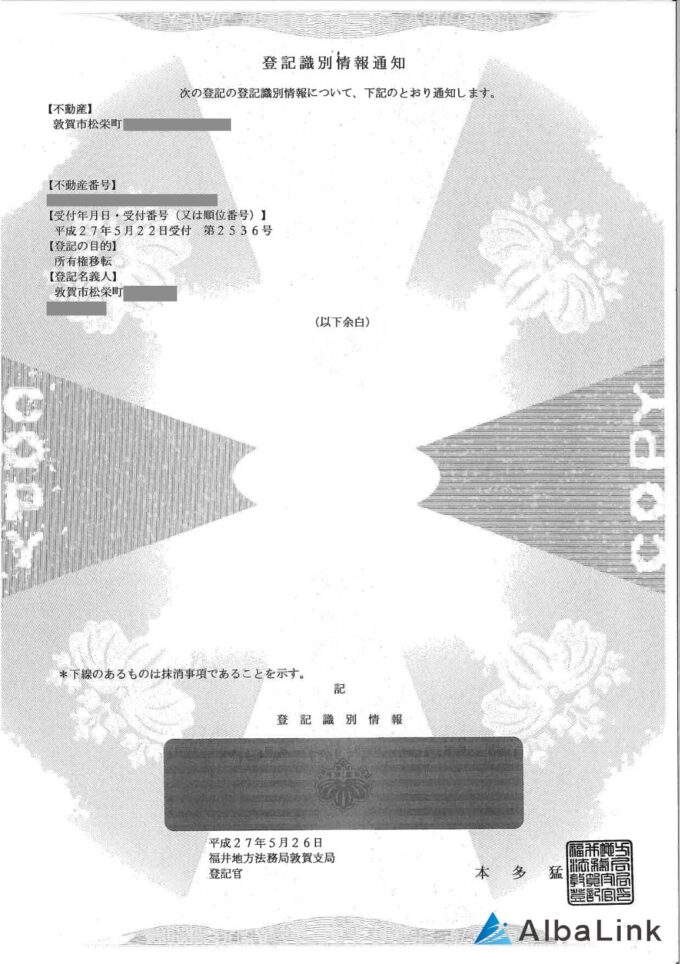

【登記済権利証(登記識別情報通知)の見本】

業界でよく使われるスタンダードなひな形は以下になります。

※(財)不動産適正取引推進機構による標準的売買契約書のひな形

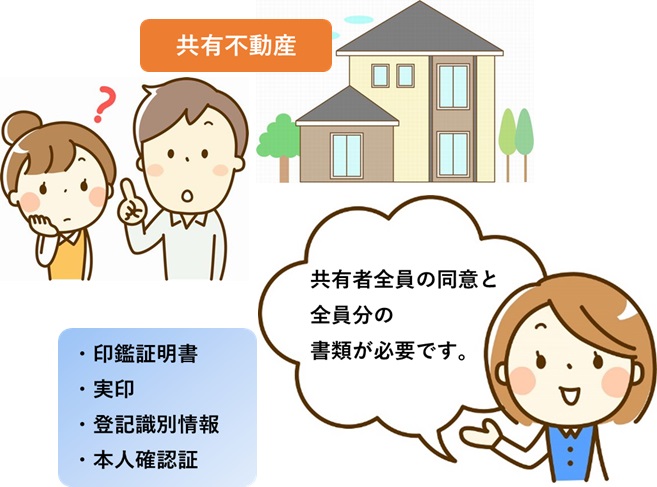

共有不動産を全体として売却

では次に、不動産が共有だった場合を考えてみましょう。

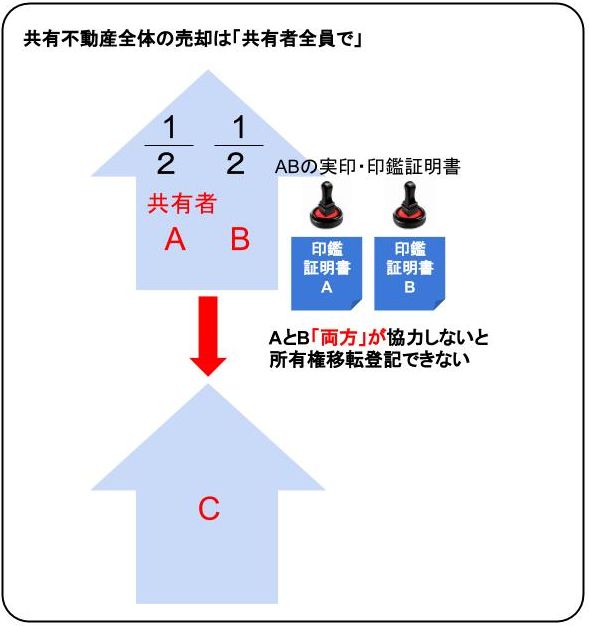

共有不動産を全体として売却するには「共有者全員の同意と手続きへの協力」が必要です。

具体的に行う手続きや準備としては

- 共有者全員の契約、残金決済への立会(どうしても当日に全員が出席できない場合は別日に不動産仲介業者や司法書士が本人確認のための面会を行うこともある)

- 共有者全員の権利証(登記識別情報)、実印、印鑑証明書、身分証明書(運転免許証やパスポート等)の準備

といったことが必要です。

共有名義不動産の登記済権利証(登記識別情報)については以下の記事で詳しく解説しています。

つまり売買契約書への署名捺印は「共有者全員が」行う必要があるということです。

ただ、実際に手続きに至る前の段階として、

「そもそも、いくらで売り出すのか」

「買い手がつかない場合の値下げはどのくらいの期間に、どこを限界に定めるのか」

といった前提の条件を決めなければならず、ここに手間がかかることもあります。

当事者同士だけではなかなか客観的に妥当なライン、相場感がわからないのが普通ですが、そのあたりはプロの不動産仲介業者に査定してもらい、適正価格と離れすぎていない金額を設定することが大切です。

高すぎて買い手がつかずに困る、または安すぎて損を出し、後悔するといったことがないように価格については特にしっかりと話し合い、その合意内容を書面にまとめておく方が安心です。

なお、以下の記事では共有不動産を売却したときの領収書の書き方を解説しています。

併せて参考にしてください。

共有不動産の自身の持分のみ売却

では、共有者の中で「自分はどうしても売りたくない」という人が出てきたらどうすればよいのでしょうか?

いくら話し合いをしてもまとまらずに時間ばかりがかかってしまうのは不毛ともいえます。

そのような場合は「自分の持分のみを売却する」というのが1つの選択肢になってきます。

共有不動産全体とは違い、共有持分は自由に売却できるためです。

ただ冷静に考えてみると「私の持分のみを売ります」といって一般の市場に出したところでそれを買う人がいるでしょうか?

結局、買ったところで「知らない他人との共有」となってしまうわけですから、もし一般の人に売れるとしたら、親族同士などやや特殊なケースだけなのではないでしょうか。

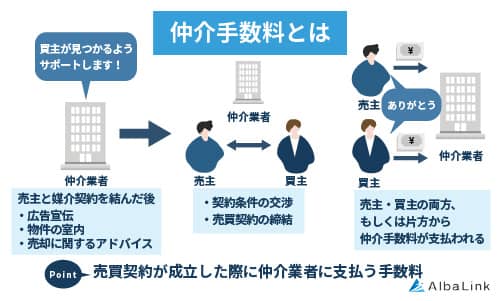

持分のみを売却する場合に知っておきたいのは「特殊な物件を取り扱う不動産業者がいる」ということです。

このような業者は「持分のみ」の他にもいわゆる「問題のある物件」を買い取る専門のノウハウを持っているため、比較的スムーズに売却手続きに進むことができます。

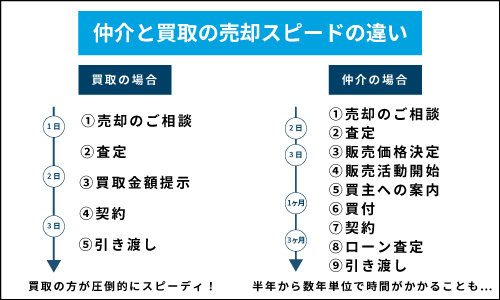

特殊事情を抱える物件を取り扱う業者に買い取ってもらう場合のメリットは「条件面(金額等)が折り合えば、すぐ契約し決済まですみやかに終えることができる」ということです。

そして逆にデメリットとしては「売却金額が全体を売却した際の金額に持分を掛けたものとはならず、それより相当下がってしまう」ことです。

これは「持分というのは一般的に市場に流通できない」という弱点を考えれば仕方のないことです。

業者が買い取ることができる理由としては、買取後に他の共有者に交渉してその部分を買い取る(最終的に単有にする)プロとしての独特のノウハウを持っているからです。

管理や金銭面、共有者間の煩わしい人間関係などを考慮して共有関係から早期に抜けたいと思っている人にとっては、業者に売却するメリットは大きいといえます。

持分のみの売却の場合、売買契約書の形態としては、もちろん他の共有者は関係ないため、売却しようとする人のみが売主として署名押印し、その人に関する上記の手続書類を準備することになります。

そして買主は業者1名(1社)となります。

契約書の中には必ず「物件を表示する欄」がありますが、その中には「〇〇(地番)の土地、持分〇分の〇」など、持分のみの売買であることを明記しなくてはなりません。

.jpg)

なお、共有持分を売却できると聞いても、なかなかイメージが湧かない方も多いでしょう。

そこで弊社が実際に共有持分を買い取った事例をご紹介します。

弊社Albalinkの共有持分の買取事例

弊社Albalinkは訳アリ物件専門の買取業者として、他社では断られるような複雑に利権が絡まる共有持分を多数買い取ってきました。

実際、弊社は下記のように全国各地の共有持分を買い取っており、中には1000万円以上で買い取ったこともあります。

ただ、上記のような買取事例だけを見せられてもピンとこない方もいるでしょう。

そこで、弊社が共有持分を買い取ったお客様からいただいた、直筆のメッセージも紹介します。

引用元:お客様の声(Albalink)

このお客様は共有者である親族と折り合いが悪く、話し合いができる関係ではありませんでした。

そのため、弊社が共有持分を買い取ったことで「(共有者と)やり取りをしなくて済むようになり、気持ちが楽になった」というメッセージをお寄せくださいました。

上記のお客様以外にも、弊社に物件の買取依頼をしていただいたお客様からは「肩の荷が下りた」「もっと早く依頼すれば良かった」といった感謝の言葉を多数いただいております(下記Google口コミ参照)。

また、弊社はお客様からの評価が高いだけでなく、不動産買取業者としては数少ない上場企業でもあり、社会的信用も得ています。

信頼できる買取業者に安心して共有持分を売却し、共有関係から解放されたい方はぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(売却前提の問い合わせでなくても構いません)。

なお、以下の記事では共有不動産の共有状態を解消する方法を解説しているので、併せて参考にしてください。

持分のみを売却する際の売買契約書の注意点

通常、中古物件を購入する際は、契約前に買主が物件を内見(内覧)できることが多いでしょう。

そこで屋根や壁、床の状態、基礎などを確認し不審な点があれば確認して不安を取り除いておくことができます。

通常は売主がまだ居住している状態でも内見はできるはずなのですが、他の共有者がいる場合、その人にも占有する権利があるため難しくなることがあります。

他の共有者が不動産全体の売却について渋っており、かつ自分が居住している状況なら内見に協力的ではない方がむしろ自然なのではないでしょうか。

よって、そのような場合には持分のみを売り渡す売主としては、責任をある程度制限する条項を契約書に入れておくべきといえます。

契約不適合責任(瑕疵担保責任)の免責

売買契約を締結したら売主は目的物を交付する義務を負いますが、もしその物件に瑕疵(キズ)があった場合に一定の責任を負うことが民法上定められています(民法第562条~第564条)。

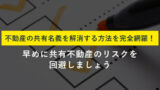

これを旧民法では「瑕疵担保責任」と呼んでいましたが、2020年4月より大幅な改正が施行され、「契約不適合責任」という名称になりました。

改正法に基づいて考えると、買主側はどのような責任を追及できるのでしょうか。

- 追完請求

引き渡された目的物が種類、品質、数量に関して契約内容に適合しない場合は代替品の交付を請求できます。 - 代金減額請求

上記同様に目的物が契約内容に適合しない場合で、買主が期間を決めて追完請求をしても追完されないければ、代金減額を請求することができます。 - 契約解除

売主によって上記の追完がなされない場合には買主は契約を解除することができます。 - 損害賠償請求

買主に損害が発生していれば損害賠償請求をすることができます。

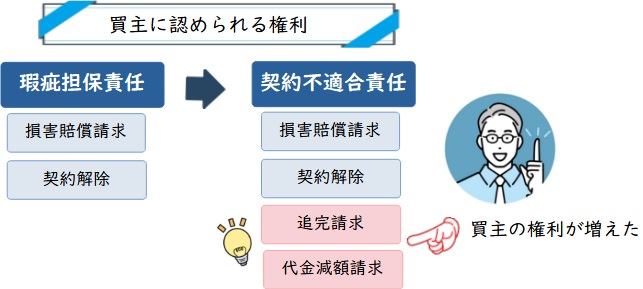

なお、これらの責任を免除したり、責任を負う期間を短くする特約を契約書に盛り込むこともできます。

契約不適合責任は「任意規定」と呼ばれ、もしそれらと異なる契約内容が契約書に記載されていればそちらが優先される規定だからです。

ただ、免責できる場合には例外があり「売主が目的物の瑕疵を知っていたのに買主に告げなかった場合」は責任を免れることはできません。

契約不適合責任の内容は重要事項説明書を通じて説明される

契約不適合責任の内容は重要事項説明書に記載され、売買契約を締結する前に宅地建物取引士から説明されます。

なお、契約不適切は不具合や欠陥などを知ったときから1年以内に売主に通知しなければならないと民法566条に定められています。

では次に実際、不動産売買では具体的にどのような項目を免責することが多いのかを見てみましょう。

実測測量は行わない(登記簿面積と違っても請求などは行わない)

土地売買において「面積」は非常に重要なファクターですが、実際に取引の場面では「公簿売買」「実測売買」という2つのうちどちらかの方法が採られます。

- 公簿売買

登記簿の面積を一応正しいものとみなし、それを基準にして価格を決める方法です。

公簿売買では実際に土地の面積を測量しないため、簡易な方法といえますが、後から実測との差があることがわかってもその分を精算することができません。 - 実測売買

実際に土地の面積を測量して、それを基準に価格を決める方法です。

最初は登記簿面積で計算して後から実測し、精算を行うのも実測売買の一種です。

設備の修復義務は負わない

たとえば、「引き渡した不動産の設備に不備があっても売主は修復したりその費用を負担する責任が生じない」という旨の規定です。

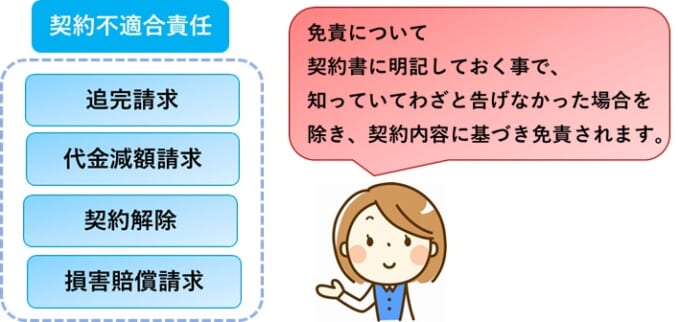

責任を負う期間の制限

基本的に契約不適合責任は「瑕疵を知った時から1年」ですが、この期間を短縮することもできます。

知った時について争いになることを防ぐために「引渡しの時から1年」としておけばかなり後になってから損害賠償を請求される、という事態を防ぐことができます。

一切の責任を免除

追完請求や代金減額請求、損害賠償、契約解除など一切の責任を免除する旨の規定です。

この「責任免除」規定は、強行法規と呼ばれる「消費者契約法」などに反することはできません。

また、繰り返しになりますが「売主が瑕疵(キズ)を知っていて告げなかった場合」には売主が責任を負うことになる点に注意が必要です。

その他、共有不動産の売却については以下にもまとめています。

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

まとめ

2人以上が共有している不動産はその全員が売却に賛成、手続きに協力しなければ売却することができず、単有不動産の売却とは売買契約書の記載も異なります。

共有の不動産は、持分のみならそのうちの1人の共有者からでも売却することができます。

ただし一般の不動産市場では通常買い手がつかないため、特殊物件を取り扱う専門の買取業者に売却する方法も選択肢の一つです。

また、現在の法律では売却する不動産に瑕疵(キズ)があった場合の売主の責任を「契約不適合責任」と呼びますが、契約書でこれを免除、制限できることもある点を押さえておきましょう。

なお、当サイトを運営している弊社AlbaLink(アルバリンク)は共有持分に特化した専門の買取業者です。

過去には、一般の不動産業者が取り扱わない訳あり物件専門の買取業者としてフジテレビの「newsイット!」でも紹介されました。

弊社には共有持分を活用できる独自のノウハウがあります。

そのためあなたの共有持分をスピーディーに、かつ適正価格で買い取ることができるのです。

また、弊社はあなたが負うべき契約不適合責任を免責にしたうえで買い取ることも可能です。

共有持分を売却して余計なトラブルに巻き込まれたくない、できる限り早く共有状態を解消したいとお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。

株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら