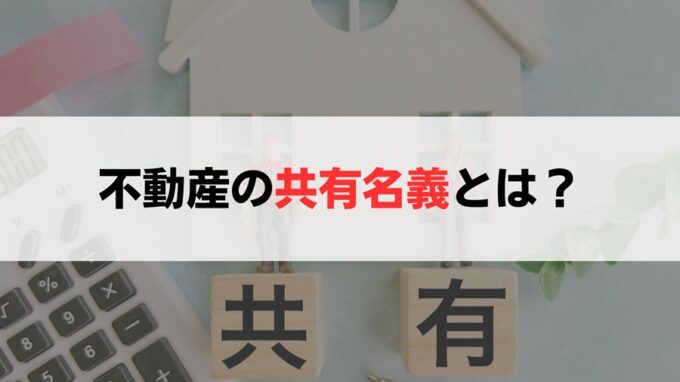

共有名義とは

共有名義とは、複数人で1つの不動産を所有している状態を指します。

この記事で使用する専門用語を定義します。

| 共有者 | 不動産を共有している人 |

|---|---|

| 共有持分 | 共有不動産に対して各共有者が持つ割合的な所有権 |

| 持分割合 | 各共有者が持つ共有持分の割合。3分の1など分数の形で表す |

共有名義については以下の記事で分かりやすく解説しておりますので、詳しく知りたいという方は参考にしてください。

共有名義不動産の共有状態の解消方法6選

共有状態の解消方法は以下の6つです。

- 共有者全員の合意のもと共有不動産全体を売却する

- 共有者間で持分を売買して共有持分をまとめる

- 共有名義の土地を物理的に切り分ける

- 共有物分割請求訴訟により強制的に共有状態を解消する

- 持分放棄をして共有を解消する

- 自身の持分のみを第三者に売却する

以下で、それぞれの方法について詳しく解説していきます。

この章をお読みいただき、自分に合う方法が見つかったら、以下の記事で「共有解消までの流れ」や「必要書類」についてもご確認ください。

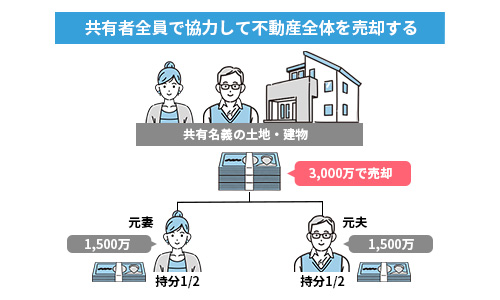

方法① 共有者全員の合意のもと共有不動産全体を売却する

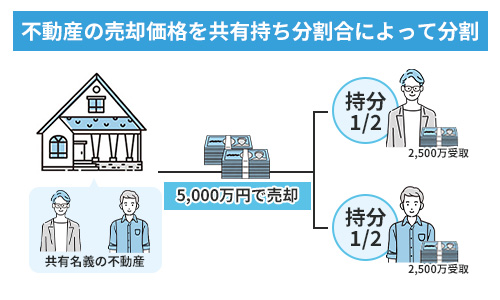

共有者全員の合意のもと不動産全体を売却し、売却代金を持分割合に応じて各共有者に分配することで、共有状態を解消できます。

この共有状態の解消方法を「換価分割」と言います。

具体例をもとに説明します。

換価分割の具体例

- 市場価格5,000万円の共有不動産

- 夫婦で不動産を「2分の1」ずつ共有

- 共有不動産全体を市場価格通り「5,000万円」で売却

このとき、売却によって得た「5,000万円」を夫婦で「2,500万円」ずつ分配します。

メリット

- 相場通りの価格で不動産を売りに出せる

- 共有不動産とはいえ、全体として売却するので、通常の不動産売却になります。

そのため、一般市場で取引される相場に近い価格で共有不動産を売りに出せます。

共有不動産を市場価格で売却することで、共有者1人あたりの取り分も増やせるので、金銭的なメリットは大きいです。 - 全員の手元に現金が残るので公平

- 後述する、共有者間での共有持分の売買を行う方法は、売却価格をめぐってトラブルに発展しがちです。

- しかし、換価分割であれば、共有者全員の手元に持分割合に応じた現金が入るため、比較的公平感のある解消方法と言えます。

デメリット

- 不動産を手放すことになる

- 不動産全体を売却するため、思い入れのある不動産であっても手元に残すことができません。

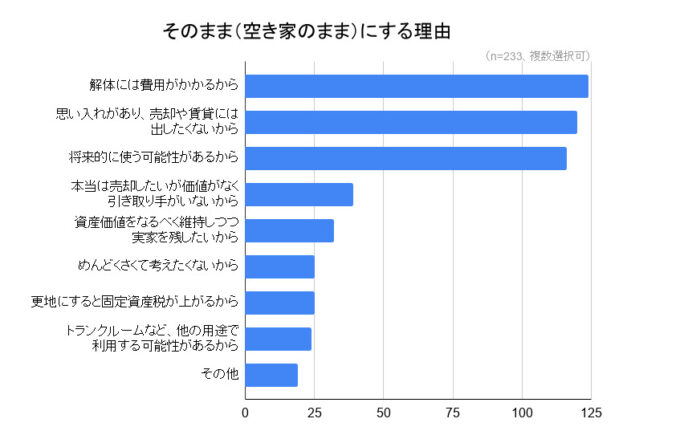

- 弊社が行った実家を売却しない理由についてのアンケート調査でも、「思い入れがあり、貸借・売却したくない」と考える人が多いことがわかります。

次に解説しますが、共有不動産全体の売却は共有者全員の合意が必要であるため、説得する必要があります。

- 他の共有者を説得しなければならない

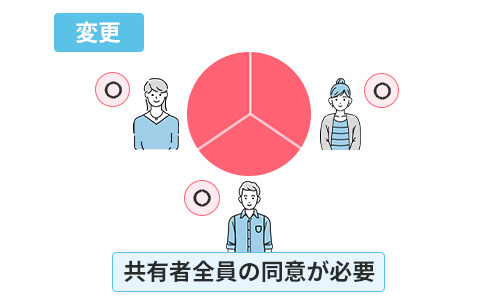

- 共有不動産を全体を売却するには、民法上、共有者全員の合意を得なければなりません。

- 持分割合に関係なく、共有者のうち1人でも反対する者がいると売却できないため、共有者が複数人いる場合には、実現が難しい方法です。

こんな人におすすめ

- 共有者全員が「売却」で意思が一致している方

- 相場通りの金額で不動産を売却したい方

不動産全体の売却を目指したものの、他の共有者との合意形成ができずとん挫してしまった場合などは、あなたの共有持分のみ、専門の買取業者に売却してしまえば、共有状態を解消できます。

特に、弊社Albalinkは訳アリ物件専門の買取業者であり、弁護士とも提携していますので、他の共有者との話し合いにも問題なく対応できます。

ぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。

>>【共有持分のみで高額売却・トラブル解消!】無料で買取査定を依頼する

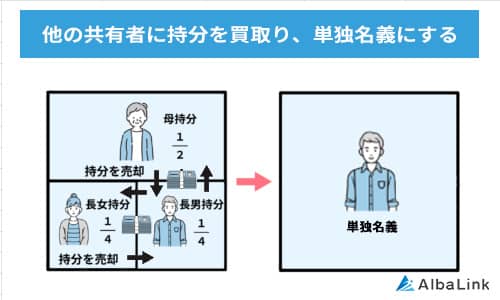

方法② 共有者間で持分を売買して共有持分をまとめる

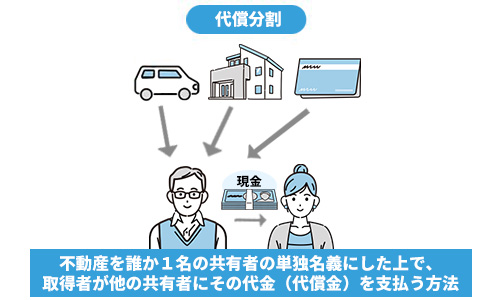

共有者の誰か一人が他の共有者の持分を全て買取り、不動産を単独所有し、その他の共有者に持分割合に応じた金額(代償金)を支払うことで、共有状態を解消できます。

簡単に言えば、共有者のうち1人が他の共有者の持分を買い取り、単独名義にするということです。

この共有状態の解消方法を「代償分割」と言います。

具体例をもとに解説します。

代償分割の例

- 市場価格5,000万円の共有不動産

- 夫婦で不動産を「2分の1」ずつ共有

このとき、夫が不動産を取得するのであれば、妻に対して「2,500万円」の代償金を支払います。

共有者同士での話し合いを優位に進め、自身の共有持分を少しでも高く売却する方法を以下の記事で解説しているので、あわせてご確認ください。

メリット

- 単独名義となれば不動産を自由に活用できる

- 他の共有者から持分を買い取った共有者は、単独名義となるため不動産を自由に活用できます。

- また、他の共有者は共有関係から抜け出せるため、維持費の負担や共有者との話し合いをする必要が今後なくなります。

- まとまった現金を手に入れられる

- 共有持分を手放す共有者には、持分割合に応じた現金が手元に入ります。

- 共有持分を所有したまま持て余していた共有者にとっては現金化できるので、金銭的なメリットがあります。

デメリット

- 共有者の誰かに代償金の支払い能力がないと行えない

- 不動産の取得者が他の共有者へ代償金を支払う必要があるため、共有者のうち誰か1人に資金的な余裕がなければ、代償分割での共有解消はできません。

- なお、共有持分の売却相場については、以下の記事で詳しく解説しています。

- 共有者間で取引価格を巡ってトラブルになる

- 共有不動産の取得者が支払う代償金は、共有者間の話し合いで決定するため、不動産価格を巡って共有者間トラブルになることもあります。

- なお、共有持分の個人売買で起こりやすいトラブルについては、以下の記事で詳しく解説しています。

こんな人におすすめ

- 代償金を支払ってでも不動産を単独所有したい方

- 自分の持分を手放し、まとまった現金を手に入れたい方

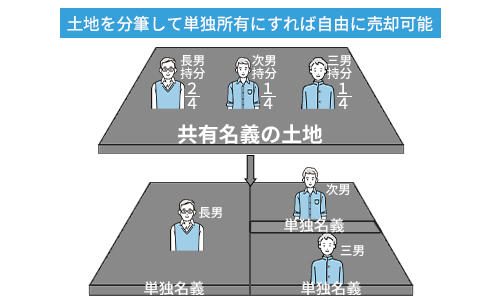

方法③ 共有名義の土地を物理的に切り分ける

共有名義の土地を「分筆登記」によって物理的に切り分けることで、各共有者が単独で所有する複数の土地となり、共有状態を解消できます。

1つ(1筆)の土地を、複数の土地に切り分ける登記手続き。

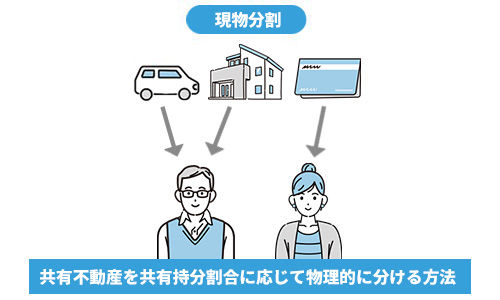

この共有状態の解消方法を「現物分割」と言います。

ただし、建物は物理的に切り分けられないため、共有不動産に建物が含まれている場合は現物分割による共有状態の解消はできません。

具体例をもとに解説します。

現物分割の具体例

- 合計面積100㎡の共有地A

- 夫婦で共有名義の土地を「2分の1」ずつ共有

このとき、共有地Aを「50㎡の土地X」と「50㎡の土地Y」に切り分け、それぞれ夫と妻で単独所有します。

現物分割については以下の記事で詳しく解説しております。

メリット

- 共有者全員が土地を自由に活用できる

- 分筆登記で切り分けたそれぞれの土地は各共有者が単独所有する土地となるため、それぞれが自由に活用できます。

- なお、現物分割をはじめとした共有物の分割方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

デメリット

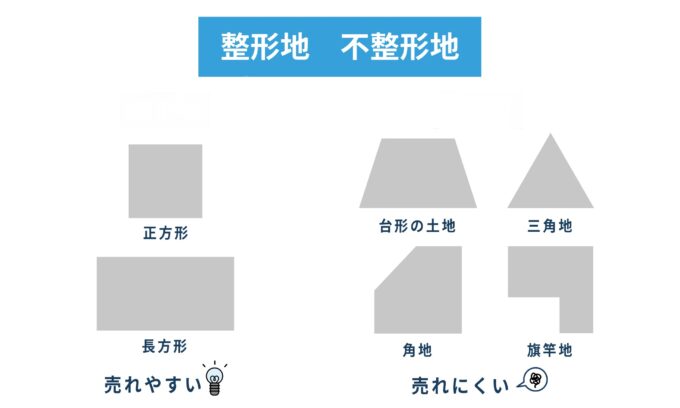

- 土地の利用価値が低下する可能性がある

- 分筆登記によって「狭くなりすぎる」「いびつな形状になる」ような場合、土地の使い勝手が悪くなり、利用価値が低下する可能性があります。

- 正方形・長方形のように整った形をした土地(整形地)のほうが利用価値が高いため、元々の土地の形によっては分筆しないほうが良い場合もあります。

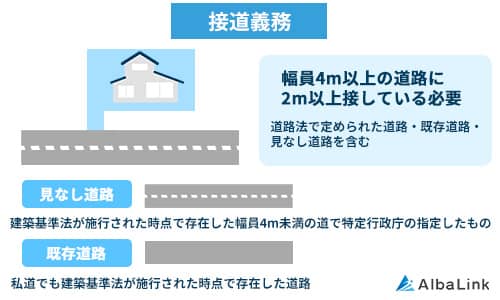

- 建物が建てられなくなる可能性がある

- 建築基準法上の道路に2メートル以上接していない土地には原則として建物が建てられません。

- こうした建築基準法上の建て替えの制限が伴う規定を「接道義務」と言います。

- そのため、分筆後に道路と接しない土地には、新築住宅を建てて居住する等の活用はできません。

未接道の土地を売却する方法などについては、以下の記事で解説しているので、あわせてご確認ください。

こんな人におすすめ

- 共有者間で土地の活用方法について意見が割れている方

- 建築基準法の制限を受けずに分筆できる土地を持っている方

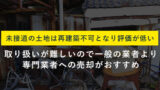

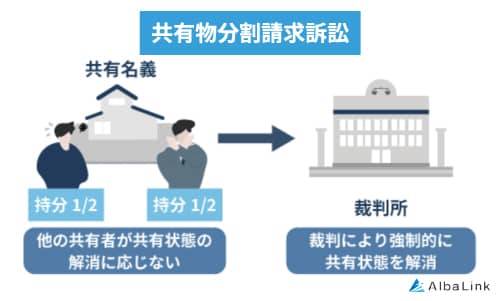

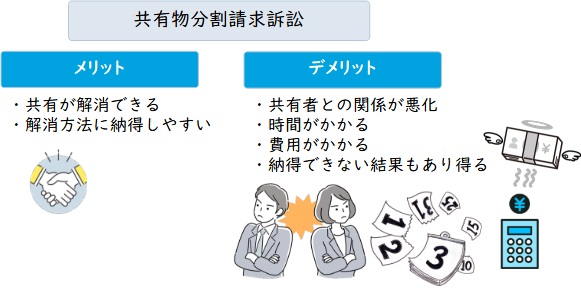

方法④ 共有物分割請求訴訟により強制的に共有状態を解消する

共有物分割請求訴訟とは裁判所を通して、他の共有者に共有解消を求める方法です。

共有物分割請求訴訟を行うと、裁判所が強制的に共有状態の解消方法を決定するため、他の共有者との協議が調わない場合も共有状態を解消できます。

具体的な解消方法は前述した、

以上の解消方法から適切な方法を裁判所が決定します。

共有物分割請求訴訟については以下の記事で解説しておりますので、詳しく知りたい方は参考にしてください。

メリット

- 共有者間で意見が対立していても共有解消できる

- 先述の通り、共有物分割請求訴訟では、共有者間の協議が調わない場合も共有解消できるため、共有者間で意見が対立している場合にも有効な手段です。

- 仮に、共有者から返答がなかった・話し合いがまとまらなかった、という状態でも、問題なく裁判所に請求できます。

- 共有状態の解消方法に納得感がある

- 国家資格を持つ不動産鑑定士による適正な鑑定額に基づいて、裁判所が判断を下すため、解消方法に納得感があります。

- 例として、原則、代償分割を行うときは「共有者間の合意」もしくは「不動産会社から双方が査定書をもらう」などして共有不動産の価格を決めます。

- しかし、上記の方法ではどちらか一方にとって有利な査定書が作成される可能性があり、分割において公平感が担保できません。

- そのため、裁判所選任の不動産鑑定士による鑑定価格を採用することで、共有者間の公平感が保てる共有状態の解消が実現できるのです。

デメリット

あなたの望まない解消方法になる可能性がある

裁判所が中立の立場から、最適な解消方法を決定するため、自分が望む解消方法になるとは限りません。一般的に裁判所は以下の項目を考慮して、最終的な分割方法の判決を下します。

- 各共有者の希望

- 各共有者の持分割合

- 共有不動産の利用状況

- 共有名義の土地の形状

- 経済的な価値

判決の内容によっては、不動産全体が競売に出されて、安価で落札されてしまう可能性もあります。

弁護士費用がかかる

一般の個人で裁判手続きを進めるのは困難であり、手続きを弁護士に依頼することとなるため、「30万円~100万円」程度の弁護士費用が発生します。

共有状態解消を弁護士に相談する費用等については、以下の記事で詳しく解説しています。

共有解消に時間がかかる

裁判手続きに最短で半年、長ければ数年単位で期間を要します。

共有物分割請求訴訟は、提起からおよそ半年で第一審の判決が出ますが、共有者から不服の申立てがあると、裁判は数年単位という長さになります。

こんな人におすすめ

- 裁判所による公正な判断に基づいて共有状態を解消したい方

- 他の共有者との関係が悪化しており訴訟を起こしても構わない方

- 長期にわたって他の共有者と争う心構えのある方

共有名義の解消が目的であれば、訴訟を起こすより、自身の共有持分を専門の買取業者に売却してしまう方が時間も費用もかかりません。

弊社Albalinkにご依頼頂けば、スピーディーに共有持分を買い取ることができます。

ぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。

>>【共有持分のみで高額売却・トラブル解消!】無料で買取査定を依頼する

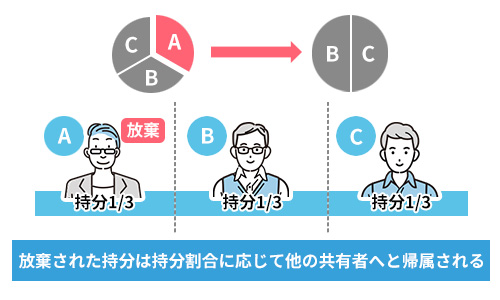

方法⑤持分放棄して土地・家屋の共有名義を解消する

あなた自身の持分を放棄することで、あなただけが共有関係から抜け出せます。

この共有状態の解消方法を「持分放棄」と言います。

持分放棄を行った場合、あなたの共有持分は他の共有者へ帰属(所有権が移る)されます。

このことは民法255条にて定められており、以下が実際の条文です。

第255条

共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。

持分の「放棄」と聞いて、何にもしなくても楽に共有関係から抜け出せるような印象を持つかもしれませんが、実際は楽ではありません。

持分放棄するために「持分移転登記」を行う必要があるのですが、この登記申請は他の共有者と共同で行わねばならないからです。

他の共有者と関わらずに共有関係から抜け出したい方は、後述する「あなた自身の持分のみを第三者に売却する」を参考にしてください。

なお、共有持分の放棄については、以下の記事で詳しく解説しています。

メリット

- 共有状態を解消できる以外にメリットはない

- 持分放棄を行った人には何の対価も得られないため、財産を処分する方法としてのメリットはありません。

- ただし、売却金額等は得られませんが、共有持分を所有し続ける限り発生する維持・管理費の負担からは解放されます。

デメリット

- 他の共有者と協力して手続きを行わねばならない

- 共有者間の関係が悪化している場合でも、他の共有者と協力して登記申請を行わなくてはなりません。

共有者同士が不仲な場合、そもそも登記手続きが難しくなります。 - 現金が手元に入らない

- あなたの持分を放棄したところで、あなたの手元に現金は一切入ってきません。

- 利益を優先するのであれば、共有者・専門の買取業者などに売却する方法を選択するのが賢明な判断です。

- 他の共有者に贈与税がかかる

- 持分放棄を行うとあなたから他の共有者への共有持分の贈与とみなされて、他の共有者に贈与税が発生します。

- 共有持分を所有・取得・譲渡(売却・贈与)した場合の税金については、以下の記事で詳しく解説しています。

こんな人におすすめ

- 資金的余裕があり共有持分を現金化することに興味がない方

- 他の共有者と意思疎通は図れるが、売却についての合意は取れない方

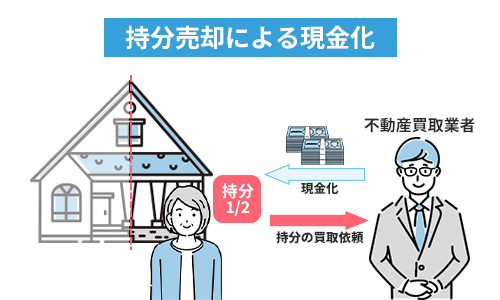

方法⑥ あなた自身の持分のみを第三者に売却する

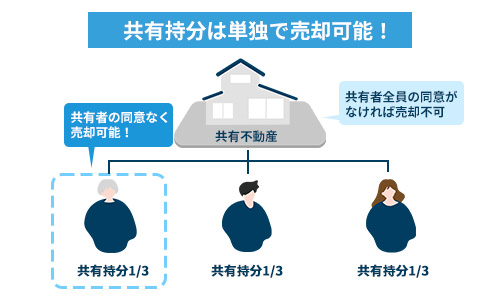

あなた自身の持分のみを他の第三者に売却することで、あなただけが共有関係から抜け出すことが可能です。

あなたの共有持分は、あなたの完全な所有物であり、他の第三者へ自由に売却できるからです。

ただし、共有持分のみを買い取っても不動産を自由に活用できないため、一般の個人や一般の不動産屋はまず買い取りません。

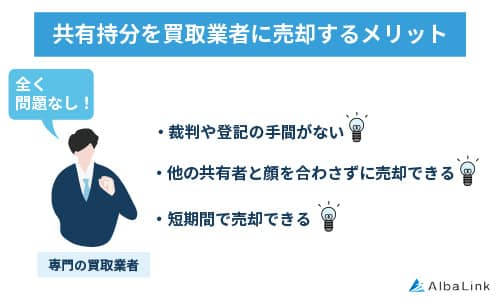

一方、共有持分を専門に取り扱う買取業者であれば、共有不動産の豊富な活用ノウハウを有しているため、あなたの持分のみでも買い取ってもらえます。

弊社Albalinkも以下のように共有者が多数におよぶ共有不動産の共有持分を買い取ったことがあります。

今までずっと法定相続分で相続してきたため、共有者がたくさんいる実家を相続しました。売却しようにも、連絡がとれない共有者もあり、合意が取れず、どうにもならない状態でした。

そんな時、ネットでAlbalinkさんのことを知り、共有持分の買取を依頼しました。

Albalinkさんを選んだ理由は「訳アリ物件専門の買取業者」であり、私の実家のように、共有関係が複雑化してしまっている場合でも買い取っていただけるとのことだったからです。実際、300万円で共有持分を買い取っていただき、共有関係から抜け出せただけでなく、売却金も手にすることができ、大変感謝しています。

上記の事例では、その後、1年以上かけて他の共有者を探し、説得し、時には法的手続きを踏み、結果、全ての共有者の持分を弊社が買取り、再販致しました。

このように時間のかかる共有者との交渉を行えるのも、弊社が訳アリ物件専門の買取業者であり、共有持分の買取り実績が豊富にあるためです。

なお、優良な共有持分買取業者の選び方は以下の記事で詳しく解説しておりますので、気になる方は参考にしてください。

メリット

- 他の共有者と一切かかわらずに共有関係から抜け出せる

- 他の共有者の合意を得なくても、あなたの持分を自由に売却できます。

- 共有持分買取業者が買い取った後に、他の共有者と交渉等を行うためです。

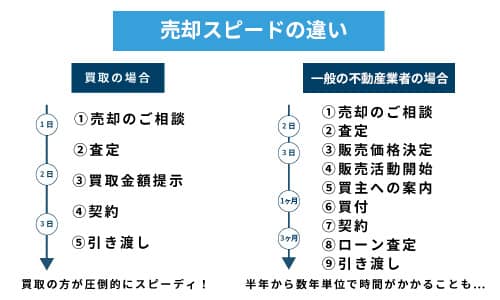

そのため、売主が共有者と一切かかわらずに共有関係からスムーズに抜け出せます。 - どの方法よりも最短で共有状態を解消できる

- 共有持分買取業者であれば、業者が買手となり、直接あなたの持分を買い取ります。

- そのため、あなたが買取業者の査定額に納得できれば、スピーディーに共有関係から抜け出せます。

専門の買取業者に売却する場合、おおむね1週間?1ヶ月程度で売却が完結します。 - 買取後もトラブルの心配がない

- 共有持分の買取に慣れていない買取業者は、あなたの持分を買い取った後に、他の共有者へ強引な交渉を持ち掛けてトラブルを起こす可能性があります。

- 一方、弊社のように共有持分の買取に長けた専門の買取業者であれば、弁護士などと提携しているため、他の共有者との話し合いも円滑に進めることができます。

デメリット

- 買取価格が相場より安価になる

- 先ほど、弊社の買取事例でお伝えしたように、共有持分の買取りは、買取後の他の共有者との話し合いが長期に及ぶことがあります。

- そのため、交渉の人件費や、再販のためのリフォーム代などが差し引かれるため、買取価格は市場価格よりは安価になります。

こんな人におすすめ

- 他の共有者と関わらずに共有関係から抜け出したい方

- 最短で共有状態を解消したい方

- 楽に共有関係から抜け出したい方

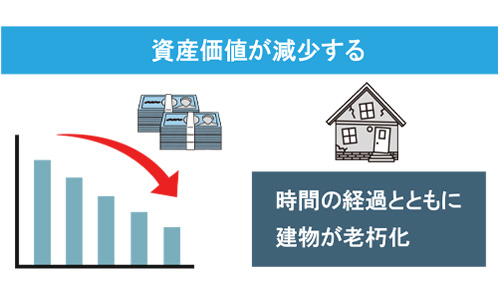

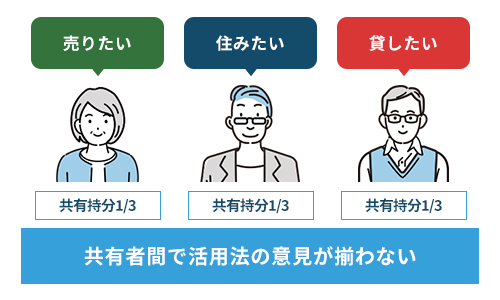

共有不動産のリスク6選|共有状態はなるべく早く解消しよう

共有名義の不動産には、所有しているだけで様々なリスクがあります。共有不動産のリスクを回避するには、共有状態を解消する以外に有効な手だてはありません。この章では、不動産の共有状態を回避する方法を余すことなく解説しますので、安心して読み進めてください。共有不動産のリスクを回避する方法は以下の6つです。

それぞれ以下で詳しく解説していきます。

なお、いち早く共有状態の解消方法が知りたいという方は「共有不動産の共有状態の解消方法6選」へお進みください。

なお、共有持分を所有するリスクについては、以下に記事で詳しく解説しています。

リスク① 自由に売却できない

共有名義のままだと、共有者は不動産全体を自由に売却できません。

共有不動産全体を売却するためには、他の共有者全員から合意を得る必要があるからです。

このことは民法251条で定められており、以下が実際の条文です。

第251条

各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。

つまり、共有者のうち1人でも売却に反対していれば、不動産全体の売却は不可能です。

売却できなければ不動産の価値は、どんどん落ちていきますし、共有名義も解消できません。

もし、あなたが不動産を売却して一刻も早く共有名義を解消したいのであれば、共有者の同意が不要な共有持分の売却をお勧めします。

専門の買取業者であればあなたの共有持分のみ速やかに買い取ることができます。

弊社Albalinkにご依頼いただけば、スピーディーな買取りが可能です。

ぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。

>>【共有持分のみで高額売却・トラブル解消!】無料で買取査定を依頼する

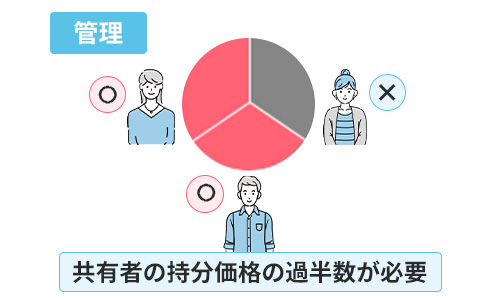

リスク② 自由に貸し出せない

共有名義のままだと、共有者は不動産を第三者へ自由に貸し出すことができません。

賃貸利用は共有不動産の「管理」行為にあたるため、共有者の共有持分の過半数から合意を得る必要があるからです。

実際、以下のように、民法第252条でも定められています。

共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

引用元:民法第252条

たとえ立地的に、賃貸に出せば利益が見込める場合でも、合意を得られなければ賃貸には出せず、みすみすチャンスを逃すことになります。

例えば、兄弟3人で不動産を「3分の1」ずつ共有している場合、不動産を賃貸利用するためには、兄弟のうち少なくとも2人以上が合意している必要があります。

兄弟2人の共有持分を合計することで持分割合が「3分の2」となり、過半数を満たし賃貸活用が可能になるからです。

共有不動産に関する保存行為・変更行為・管理行為については、以下の記事で詳しく解説しています。

https://wakearipro.com/civillaw/

リスク③ 自由にリフォームできない

共有名義のままだと、共有者は不動産に対して自由にリフォーム工事が行えません。

大規模な工事は共有不動産の「変更」行為にあたるため、共有者全員の同意が必要です。

実際、「管理」と同様に、民法第251条で以下のように定められています。

各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。

引用元:民法第251条

共有者間で意見が対立することで、適切なタイミングでリフォーム工事が行えず、不動産の価値が低下するケースもあります。

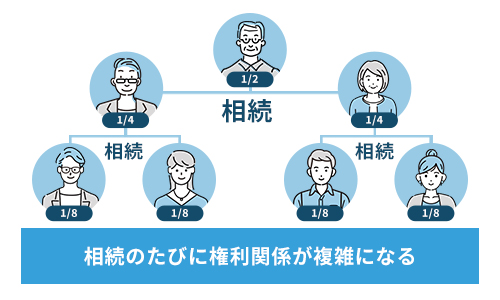

リスク④ 子どもや孫がトラブルに巻き込まれる

不動産の共有状態を放置していることで、将来的に自分の子どもや孫がトラブルに巻き込まれる可能性があります。

共有者のうち誰かが死亡して、複数の相続人へ持分が受け継がれる度に、共有持分が細切れになっていき、売却などの合意形成が困難になるからです。

例えば、度重なる相続によって10人で共有している不動産の場合、不動産全体を売却しようと思ったら、10人全員の意見を一致させる必要があります。

つまり、不動産の共有関係をそのままにしておくことで、自分の子どもや孫に面倒事を押し付けることになりかねません。

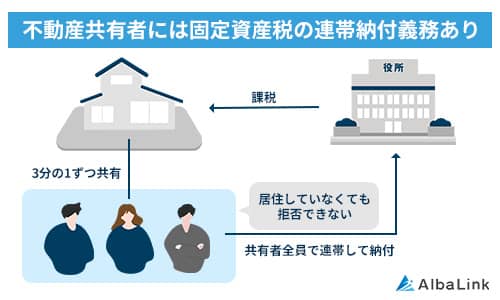

リスク⑤ 固定資産税がかかり続ける

たとえ対象の物件に住んでいなくても、不動産の各共有者は固定資産税を払い続けねばなりません。

共有不動産にかかる固定資産税は、共有者全員が持分割合に応じて納税する義務を負っているからです。

このことは地方税法第10条にて定められており、以下が実際の条文です。

(連帯納税義務)

第十条 地方団体の徴収金を連帯して納付し、又は納入する義務については、民法第四百三十六条、第四百三十七条及び第四百四十一条から第四百四十五条までの規定を準用する。

第十条の二 共有物、共同使用物、共同事業、共同事業により生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。引用元:e-Gov「地方税法」

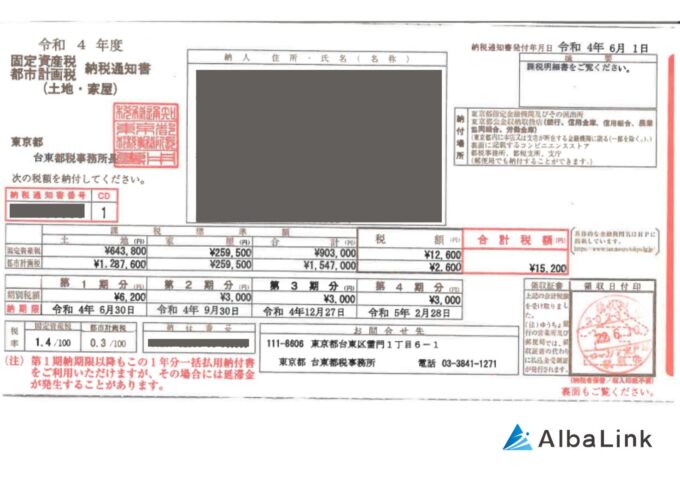

具体的には、毎年4~6月ごろに共有者のうち代表者1人に対して、以下のような「納税通知書」が送られてきます。 代表者は納税を済ませた後に、他の共有者へ持分割合相当の金額を請求できます。

代表者は納税を済ませた後に、他の共有者へ持分割合相当の金額を請求できます。

そのため、対象の物件に住んでいない場合でも、代表で支払った共有者から持分相応の固定資産税の支払いを求められる恐れがあります。

もし、住んでもいない不動産の固定資産税を、共有名義というだけで負担することを避けたいのであれば、自身の共有持分のみ専門の買取業者に売却してしまうことをお勧めします。

そうすれば共有関係から抜け出せ、固定資産税支払いの義務もなくなります。

弊社Albalinkも共有持分の買取を積極的に行っておりますので、ぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。

>>【共有持分のみで高額売却・トラブル解消!】無料で買取査定を依頼する

なお、共有名義の固定資産税の納税義務については、以下の記事で詳しく解説しています。

リスク⑥ 赤の他人との共有状態になることもある

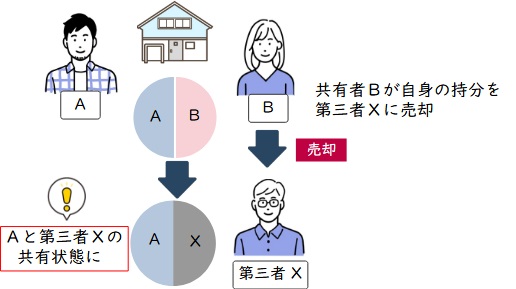

他の共有者が持分を第三者に売却することで、あなたが赤の他人と共有関係になる可能性もあります。

不動産の共有者は各自の持分のみであれば自由に売却でき、他の共有者が赤の他人に持分を売却することもあり得るからです。

赤の他人との共有状態は、共有者同士で意思疎通が図れないので不動産の売却や活用が非常に困難になります。

また、あなたが現在一人で共有名義の不動産に住んでいて(あなたが占有している状態)、あなた以外の共有者が第三者に持分を売却した場合、あなたはその第三者から持分に応じた家賃請求をされる恐れがあります。

赤の他人との共有状態を解消する方法は「赤の他人との共有状態になっている場合」を参考にしてください。

なお、共有不動産の独占者への賃料請求については、以下の記事で詳しく解説しています。

【ケース別】特殊な状況下で不動産の共有状態を解消する方法

ここまで共有状態の解消方法と、共有不動産を所有するリスクについて解説しました。

共有状態の解消方法は、時には特殊な状況によって、使えない場合も考えられます。

ということで、ここからは以下のような特殊なケースにおける共有状態の解消方法について解説していきます。

他の共有者が認知症を発症した場合

他の共有者が認知症を発症し、判断能力を失ったと診断されると、その方は売買契約等の法律行為が行えなくなり、結果的に不動産の共有解消が困難になります。

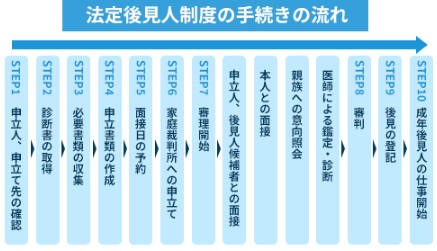

他の共有者が認知症を発症した場合は「成年後見制度」を活用しましょう。

成年後見制度を活用すれば、判断能力を持たない方に代わって「成年後見人」が不動産売買等の法律行為を代理することができ、共有状態の解消が可能になるからです。

成年後見制度に基づき、認知症や知的障害などで判断能力が不十分な人の代わりに、法律行為(財産管理や売買契約等)を行う代理人のこと。

成年後見制度の利用を検討している方は、以下の相談先へ相談することがおすすめです。

- 各市区町村の地域包括支援センター

- 地域の社会福祉協議会

- 地域の地域包括支援センター

- 地域の法テラス

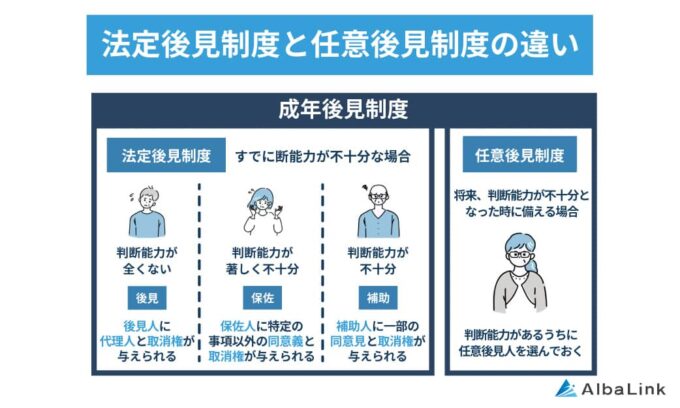

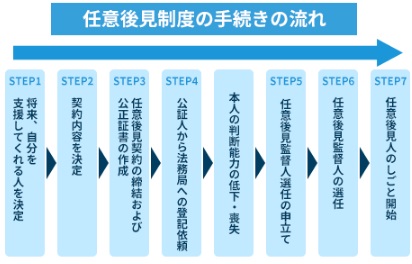

また、成年後見制度には「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類があります。

上記の2つは認知症の進行度合い(判断能力があるかどうか)によってどちらを活用できるかが異なります。

判断能力があるうちは「任意後見制度」

認知症の進行状況が軽度で、他の共有者に判断能力があるうちは「任意後見制度」を活用しましょう。

本人に判断能力があるうちに、本人自らが選んだ人を成年後見人(任意後見人)とする制度。

任意後見制度では、過去に破産や後見人を解任されたことがある人を除き、本人が信頼できる人を任意後見人に選定できます。

具体的な任意後見制度の手続きは、公証人役場で「任意後見人に選ばれた人」と「本人」で任意後見人契約を締結します。

任意後見人契約を締結する際は、任意後見公正証書を法務局で登記する必要があります。

契約書の作成や申請手続きを専門知識のある弁護士や司法書士に相談しましょう。

他の共有者に判断能力があるうちに、任意後見人をたてることで、将来のリスクに備えることが可能です。

判断能力が失われた後は「法定後見制度」

認知症の進行状況が重度で、すでに他の共有者の判断能力が失われている場合は、「法定後見制度」を活用しましょう。

本人の判断能力が低下し、契約や財産管理に不都合が生じはじめた場合に、家庭裁判所が成年後見人(法定後見人)を選定する制度。

両制度の違いは、現状の問題を解決するか、将来の不安を解決するかという解決したい問題の違いといえます。

法定後見人は本人の親族だけでなく、弁護士や司法書士も選ばれます。

具体的な法定後見人制度の手続きは、本人の家族や親族が家庭裁判所に審判の申立てを行います。

申立て自体は個人でも行えますが、自分で行えるか不安な方は弁護士や司法書士等の専門家へ相談しましょう。

なお、ここまで述べた後見制度についてはこちらの記事でも詳しく解説していますので、ご確認ください。

共有者間で離婚した場合

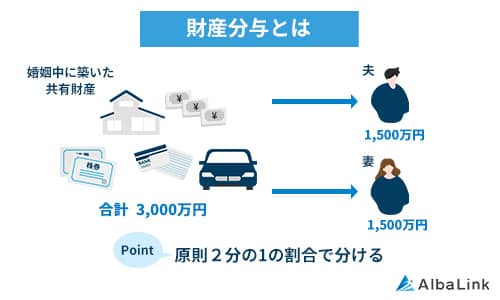

夫婦で不動産を共有していて、離婚が成立した場合、共有不動産は「財産分与」に基づいて分割します。

財産分与

婚姻期間中に夫婦共同で築いた財産(共有財産)を、離婚に伴って分配する制度(民法768条1項)。

財産分与に伴って共有不動産を分割する場合、持分割合に関係なく、夫婦で折半となるのが一般的です。

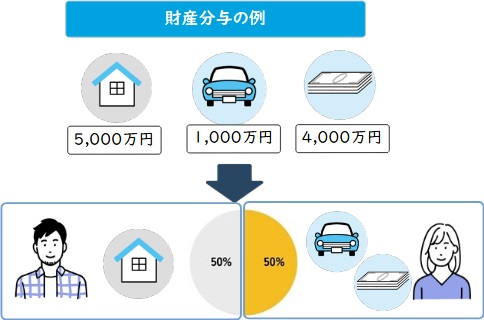

共有不動産を夫婦で折半する方法を3つに分けて解説していきます。

共有財産の価値を均等に折半する

共有財産全体で見たときに価値が均等になるように折半します。

この方法を「現物分割による財産分与」と言います。

具体例をもとに解説します。

共有財産は「5,000万円の共有不動産」「4,000万円の預貯金」「1,000万円の自動車」

上記の例で、夫が共有不動産を単独所有するのであれば、

- 夫 「5,000万円の共有不動産」=5,000万円

- 妻 「4,000万円の預貯金」+「1,000万円の自動車」=5,000万円

このように価値を均等に折半することが可能です。

均等にならない分を「代償金」で清算する

上述した「現物分割による財産分与」のように、共有財産をきれいに折半できるとは限りません。

このような場合、均等にならない分を現金(代償金)で清算することで共有財産を折半することが可能です。

この方法を「代償分割による財産分与」と言います。

具体例をもとに説明します。

共有財産は「5,000万円の共有不動産」「4,000万円の預貯金」

上記の例で、夫が共有不動産を単独所有するのであれば、夫から妻に対して代償金「500万円」を支払うことで、

- 夫 「5,000万円の共有不動産」-「支払った代償金500万円」=4,500万円

- 妻 「4,000万円の預貯金」+「受け取った代償金500万円」=4,500万円

このように価値を均等に折半することが可能です。

代償分割による財産分与では、夫婦のどちらかが、現状のまま家に住み続けられるメリットがあります。

不動産全体を売却し現金を折半する

離婚に伴って、今まで住んでいた不動産を手放したいという場合は、不動産全体を売却して売却代金を夫婦で折半します。

この方法を「換価分割による財産分与」と言います。

具体例をもとに解説します。

換価分割による財産分与の例

- 市場価格5,000万円の共有不動産

- 不動産全体を市場価格通りの「5,000万円」で売却

この場合、売却により得た「5,000万円」を夫と妻で「2,500万円」ずつに折半します。

換価分割による財産分与では、共有不動産を現金化して分与するので、どちらが不動産を所有するかでトラブルになる心配がありません。

離婚に伴う財産分与について詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

複数の相続人で遺産相続を行う場合

あなたの親族が亡くなり、相続が発生した場合、相続不動産が共有名義となることを回避するためには「遺産分割協議」を行いましょう。

相続人(遺産を受け継ぐ人)全員で話し合い、遺産(不動産)の相続方法を決定すること。

相続人全員で遺産分割協議を行うことで、

- 相続人のうち1人が不動産を単独名義で相続する

- 不動産全体を売却し、代金を分配して相続する

このような相続方法を指定できます。

亡くなった方が遺言書を用意している場合でも、相続人全員で合意が得られれば、合意の内容に沿って不動産を相続できます。

先述の通り共有名義の不動産にはリスクが存在するため、なるべく相続人間の話し合いで共有名義を回避しましょう。

なお、相続時に共有名義になることを避けるテクニックについては下記の記事で解説しています。

あわせてご確認ください。

相続後でも遺産分割協議により単独名義にできる場合もある

中にはすでに共有名義で不動産を相続してしまった人もいるのではないでしょうか。

実は共有名義として相続が完了していても、遺産分割により、現状の共有不動産を単独名義で登記しなおせる場合があります。

具体的には

- 相続時に遺産分割協議を行っていない

- 相続時に法定相続分に基づき不動産を相続した

以上の前提条件が必要です。

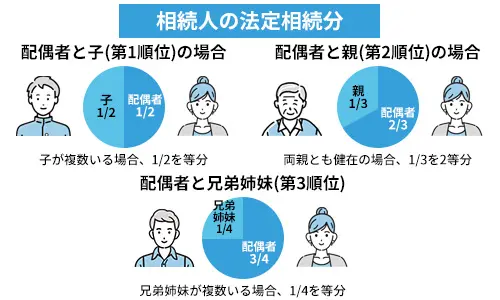

民法上定められている相続割合の目安

この方法には専門知識が必要になるため、遺産分割協議をやり直す際は、弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。

他の共有者が行方不明の場合

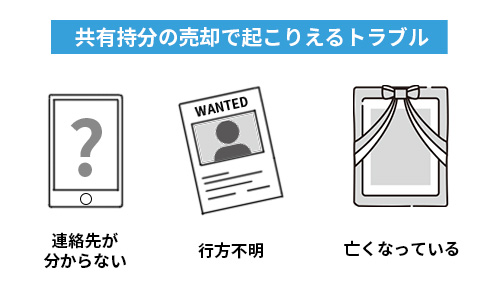

他の共有者が行方不明の場合、合意形成が取れないため共有状態の解消が困難になります。

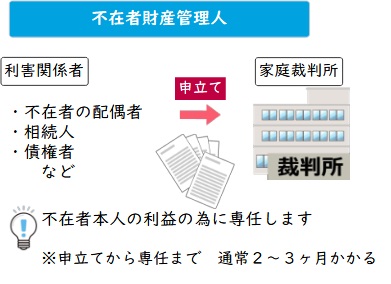

調査しても他の共有者の所在が判明しない場合は、「不在者財産管理人」を選定することで、共有状態を解消できるかもしれません。

行方不明者の代わりに、財産の管理や処分を行う代理人。

不在者財産管理人の選定は、所轄の家庭裁判所へ申請が必要です。

また、不在者財産管理人に認められるのは保存・利用・改良等の「管理行為」のみであり、実際に財産を処分する「処分行為」を行う場合は家庭裁判所の許可が必要となります。

参照元:国税庁 | 不在者財産管理人が家庭裁判所の権限外行為許可を得て、不在者の財産を譲渡した場合の申告

不動産の共有者が個人で申請することも可能ですが、自分で申請できるか不安な方は、司法書士や弁護士等の専門家へ相談することをおすすめします。

なお、共有者が行方不明な場合の共有者の調べ方や、土地の処分方法については以下の記事をご確認ください。

他の共有者の生死が不明の場合

他の共有者の行方が分からず、7年以上生死不明の場合は、所轄の家庭裁判所へ「失踪宣告」を申し立てましょう。

行方不明者の生死が7年以上不明な場合に、その行方不明者を法律上死亡したとみなす制度。

失踪宣告が認められれば、通常の死亡時と同様に、行方不明者の持分を相続人が受け継げるようになります。

失踪宣告の申立ては個人で行うことも可能ですが、手続きを進められるか不安な方は司法書士や弁護士等の専門家へ相談しましょう。

第三者と共有状態になっている場合

赤の他人である、第三者と共有状態となっている場合は、早めに共有状態を解消したほうが良いでしょう。

なぜなら先述した通り、あなたが対象物件に住んでいる場合は、赤の他人である第三者が共有者にいると、いつ家賃の請求をされてもおかしくないからです。

しかし、顔も知らないような共有者同士で、協力して共有状態を解消することは困難でしょう。

このような場合は、共有持分を専門に扱う買取業者へ相談することをおすすめします。

共有持分専門の買取業者であれば、他の共有者と一切かかわらずにあなただけ共有関係から抜け出せるからです。

弊社Albalinkでも共有持分のみの買取を積極的に行っています。

売却をご依頼たいだけば、共有関係を解消することができます。赤の他人と共有状態にあり、今すぐ解消したい方は弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。

>>【共有持分のみで高額売却・トラブル解消!】無料で買取査定を依頼する

共有持分専門の買取業者ならどんなパターンでも共有解消可能

ここまで、特殊なケースも交えて、共有状態の解消方法を解説してきました。

実は、共有持分を専門に取り扱う買取業者にあなたの持分を買い取ってもらえば、ご紹介してきたどんなケースであっても、共有状態を解消できます。

どのような状況であっても、あなたの持分はあなたの所有物であり、持分のみを売却することで、あなただけが共有関係から抜け出せるからです。

また弁護士と連携している共有持分買取業者であれば、持分の売却だけでなく、共有者間の面倒なトラブルについても相談できます。

弊社Albalinkは訳アリ物件専門の買取業者として、他社では断られるような複雑に利権が絡まる共有持分を多数買い取ってきました。

- 実際、弊社は下記のように全国各地の共有持分を買い取っており、中には1000万円以上で買い取ったこともあります。

ただ、上記のような買取事例だけを見せられてもピンとこない方もいるでしょう。

そこで、弊社が共有持分を買い取ったお客様からいただいた、直筆のメッセージも紹介します。

引用元:お客様の声(Albalink)

このお客様は共有者である親族と折り合いが悪く、話し合いができる関係ではありませんでした。

また、弊社はお客様からの評価が高いだけでなく、不動産買取業者としては数少ない上場企業でもあり、社会的信用も得ています。

そのため、弊社が共有持分を買い取ったことで「(共有者と)やり取りをしなくて済むようになり、気持ちが楽になった」というメッセージをお寄せくださいました。

上記のお客様以外にも、弊社に物件の買取依頼をしていただいたお客様からは「肩の荷が下りた」「もっと早く依頼すれば良かった」といった感謝の言葉を多数いただいております(下記Google口コミ参照)。

信頼できる買取業者に安心して共有持分を売却し、共有関係から解放されたい方はぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(売却前提の問い合わせでなくても構いません)。

>>【共有持分でも高額売却!】無料で買取査定を依頼する

また、共有持分買取業者の選び方について知りたい方は以下の記事を参考にしてください。

https://wakearipro.com/co-ownership-purchaser/まとめ

この記事では、共有不動産の共有状態を解消する方法を網羅して、分かりやすく解説してきました。

記事内でお伝えした通り、共有名義の不動産には様々なリスクが存在します。

共有名義のリスクを回避するためには不動産の共有状態を解消する他に有効な手だてはありません。しかし、本記事で解説してきた共有状態の解消方法から、あなたにあった方法を選ぶことで、後悔なく共有不動産のリスクを回避することができます。

不動産の共有状態でお困りの方は、共有持分専門の買取業者に持分のみの買取を依頼することもおすすめです。

なお、弊社Albalinkは共有持分のような訳あり物件を専門に扱う買取業者で、「フジテレビ」を始めとする各メディアに取り上げられた実績があります。

ご依頼いただけば、あなたの共有持分もすみやかに買い取り、共有関係解消のお手伝いをさせていただきますので、ぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら