不動産の共有持分の評価とは?

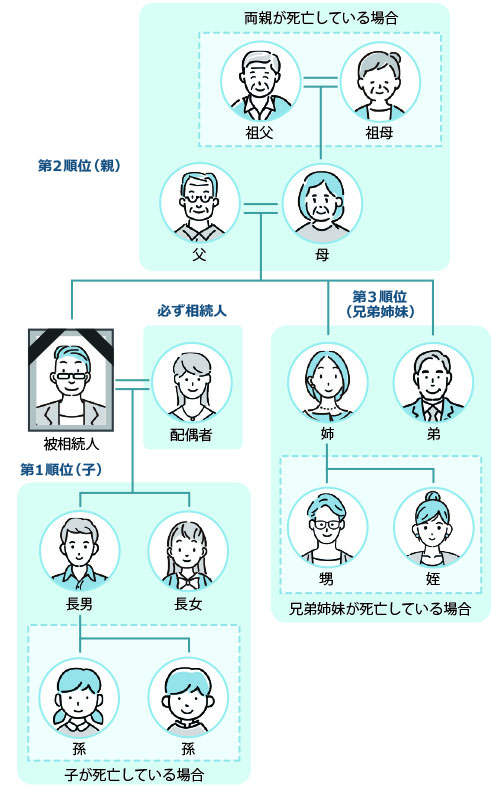

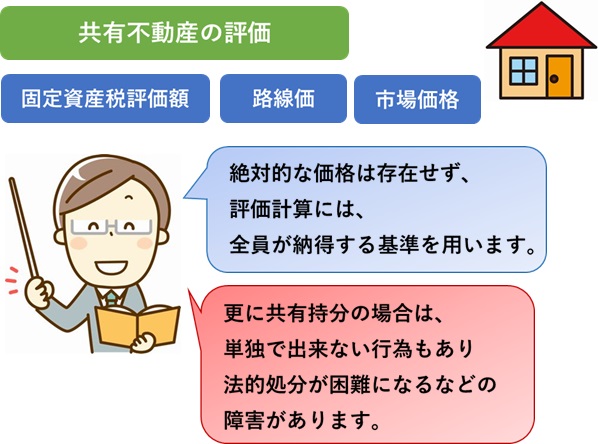

不動産の価格評価というのは、どのような場面で使うかによっても評価基準が異なり、実のところ「絶対的な価格が存在しない」と言っても過言ではありません。

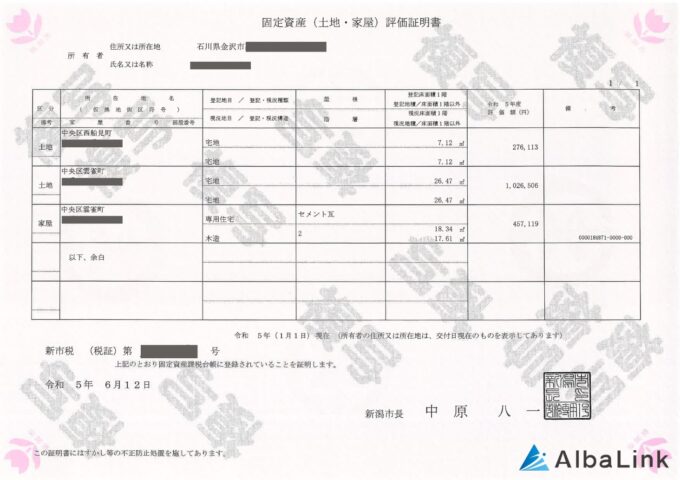

たとえば、固定資産税を課税するためには「固定資産評価証明書」の評価額が基準となります。

【固定資産評価証明書の見本】

その他に相続税などで使用する「路線価(相続路線価)」、売買価格の目安として使用する「市場価格(不動産業者が立地や物件の条件をもとに査定する金額)」などがあります。

これについては後述します。

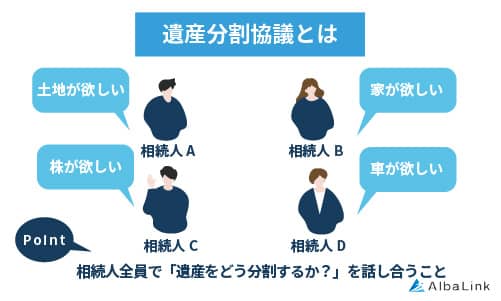

また、遺産分割協議を行う際に「どの価格を用いるか」については法的な規制があるわけではなく、それこそ法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)全員が納得する基準を用いればよいのです。

【法定相続人の範囲】

ただ、明確な基準がないからこそ、そこが紛争のポイントになりやすいともいえます。

遺産分割が裁判までいった場合、まずは評価方法を決定するまでの段階でかなりの時間を要することもあるくらいです。

特に共有持分については、評価の仕方が単純ではありません。

「不動産価格(上記)×持分比率」であれば話は難しくないのですが、実際に持分だけ市場で売買しようとすれば、それより大幅に価格は下がるものと考えなくてはなりません。

実際にどのくらいの価格になるのかは単純な話ではなく、立地、広さ、土地の形状などさまざまな要素に左右されます。

なぜなら、仮に「共有不動産についての法的な処分」をしようとするとそれは極めて困難なことが色々と考えられるからです。

具体的に「共有にしているとどのような場面で障害が出てくるのか」を確認していきましょう。

なお、改めて「共有持分とは何か」について知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

不動産鑑定士による共有持分の評価額は?

共有持分を売却する際の評価額は、単純に共有不動産全体の価額に共有持分の割合を乗じてでは求められません。

次章で解説するように、共有持分だけを取得しても共有不動産全体を活用できるようにはならないためです。

そこで不動産鑑定士(不動産の鑑定評価に関する法律で定められている国家資格)による共有持分の評価では、一般市場における適正な時価から20%ほどの市場性減価を行って計算するのが一般的です。

これを「共有減価」といいます。

たとえば時価が5,000万円の共有不動産のうち、2分の1の割合で共有持分を所有している場合は以下のように評価されます。

2,500万円×(100%-20%)=2,000万円

ただし、この価格はあくまでも参考値に過ぎません。

実際には共有不動産の立地や状態などさまざまな要素によって評価額は変わってくるからです。

そのため、共有持分のより正確な売却価格を知りたかったら、不動産業者の無料査定を利用することをおすすめします。

不動産業者に査定を依頼すると、周辺の類似物件の相場や立地条件などさまざまな観点から査定額を無料で算出してくれるためです。

弊社AlbaLink(アルバリンク)でも、共有持分の無料査定を行っています。

査定を依頼したからとはいえ無理な営業をかけることはありませんので、安心してご活用ください。

共有不動産は極めて資産価値が低い

共有不動産の価値が低くなってしまう具体的理由は次のとおりです。

- 共有相手が占有していれば住めないから

- 勝手に売れないから

- 勝手に貸せないから

- 税金は払わなくてはいけない

共有相手が占有していれば住めないから

「共有名義」になっている場合、「各共有者すべてが」「それぞれの持分に応じて」「不動産全体について」使用収益権を持っています。

ただ、持分をどのくらい持っているのかによって行使できる権利の範囲が違ってくることがあります。

| 行為の種類 | 合意が必要な共有者の数 |

|---|---|

| 変更(処分)行為 | 共有者全員の合意が必要 |

| 管理行為 | 共有者の持分価格の過半数でできる |

| 保存行為 | 各共有者が単独でできる |

変更行為、管理行為、保存行為については以下の記事で詳しくまとめています。

重要な処分であればあるほどそれを決定するには多くの共有者(共有持分)の同意が必要になることがわかります。

たとえば100分の1しか名義が入っていない共有者だから占有できない、ということではないのです。

また、物理的に「この部分が誰のもの」ということではなく、「全員が全体への権利を持つ」というのも共有の特徴です。

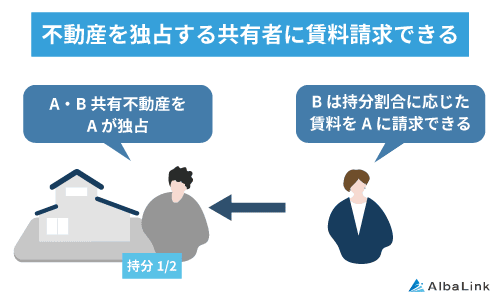

そうは言っても、現実問題としては「共有者のうち誰か1人だけが占有している」という状況になっていることも多いのではないでしょうか。

そのような場合には持分に応じた賃料などを請求することが可能です。

ただし現実問題として支払ってもらえないこともあるでしょう。

裁判してまで請求するのは費用や手間を考えても割に合わないと考える人は、共有自体を解消したいと思うかもしれません。

ただ、「いっそのこと物件全体を売ってお金にして分けたい」と考えても、それは共有者一人の一存ではできないのです。

勝手に売れないから

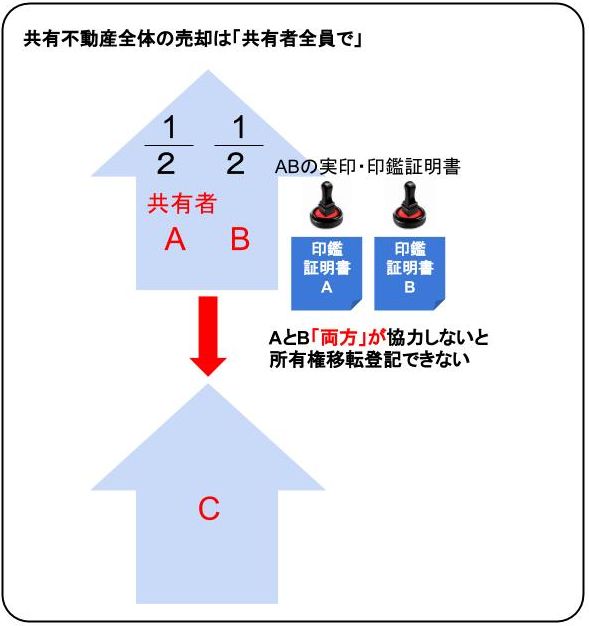

上記の表のように「変更(処分)行為」については共有者全員が同意しなくては行うことができません。

不動産売却は変更(処分)行為にあたります。

所有権移転(不動産売却)の手続きの際には下図のように「共有者全員の実印を押し、印鑑証明書を添付する」ことが必要です。

売却や担保設定(銀行等からお金を借りて抵当権をつける)は不動産の処分の中で最も重い行為であり、これを他の共有者の意思を無視して強行することは許されないのです。

現状で「占有者」となっている人が反対すればもちろん売却はできないことになります。

そのような意味で、共有の当事者となることは非常にリスキーと考えられます。

勝手に貸せないから

持分権者たちが「貸し手」となって賃貸借契約を結ぶというのも重要な法律行為です。

「賃貸借契約」をすることが上記の表のうちどの行為にあたるのかということですが、貸す期間の長短や、契約変更の場合はその内容によって「変更(処分)行為なのか、管理行為なのか?」が分かれてきます。

次のようなものは管理行為(持分価格の過半数の合意)とされます。

- 賃貸借契約の締結(ただし、短期賃貸借の範囲を超えないものや、借地借家法の適用を受けないもの)※短期賃貸借の範囲とは、山林10年、山林以外の土地5年、建物3年、動産6カ月

- 賃貸借契約の解除

- 一般的賃貸借の賃料減額(サブリース契約については例外)

これを超える範囲の賃貸借であれば変更(処分)行為として全員の合意が必要になるため、やはり貸す行為についても大きな制限がかかっているといえます。

税金は払わなくてはいけない

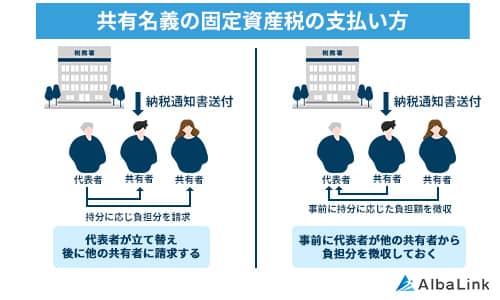

なお、一定以上の評価額の不動産を持っていれば毎年必ず「固定資産税」が課税されますが、これは共有者の全員に課せられた義務であり、占有している誰かだけに支払い義務があるわけではありません。

もちろん、共有者の内部で支払者を決めておくことはできますが、それを市区町村に対抗することはできません。

実際には共有者全員に納税通知書が来るわけではなく、代表者1人のところに送られてきます。

(新たに共有となった場合には市区町村に代表者の届出をします)

仮に共有者内部で決めた支払義務者ではない人が立替払いしたら、その人が後から支払義務者に求償(返してもらう)請求することになります。

以下も参考にして下さい。

共有者のうち誰に納税通知書を送るか?という基準ですが、これは市区町村によっても異なり、たとえばこのような基準があります。

・共有者からの届出があればその人

・共有持分が多い人

・先に持分を取得した人

・物件が所在する地域に居住する人

基本的には共有者の複数に分けて納税通知書を送ってもらうことはできないのですが、人口規模が小さい市区町村などでは納税者の希望に応じてこのような申請書を出すことで分割納付をしてもらえるところも稀にあります。

希望する場合は物件の所在する市区町村に確認してみましょう。

カンタン1分査定

評価方法は処分方法によって異なる

では、不動産の評価をどのようにしていくのが通例なのかということについて考えてみましょう。

処分方法によって評価が異なってくることがあることに注意が必要です。

なお、共有持分の売却相場を知りたい方は、以下の記事も併せてご参照ください。

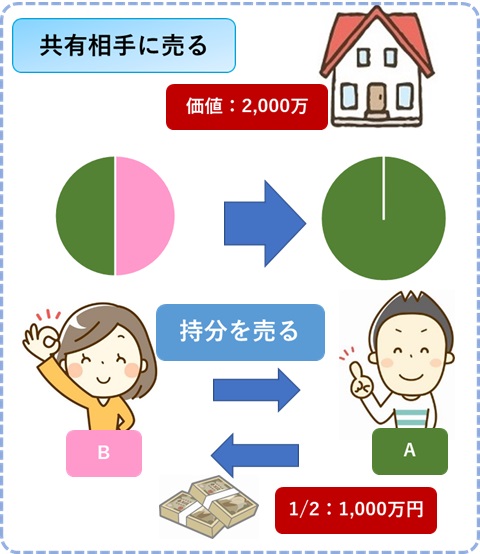

共有相手に売る

実務的に見ると、共有物件の「持分のみ」を売却するケースでは、片方の共有者に売るか、その他の人であっても親族に売るということが多いようです。

個人間売買なら価格設定はもちろん合意があればいくらであっても構わないわけですが、市場価格より大幅に安くする場合には「みなし贈与」とされて贈与税が課税されるケースも出てくるので気をつけなくてはなりません。

つまり、ある程度客観的な基準は知っておかなくてはならないということです。

上に述べたように、不動産にはさまざまな価格の基準があります。

| 何を見るとわかるか? | 主にどのような場面で使われるか? | |

|---|---|---|

| 市場価格(時価) | 不動産業者の査定(会社により差が出る) | 不動産売買、遺産分割協議 |

| 相続税路線価(時価の約80%) | 路線価図(インターネットや税務署で閲覧可能) | 贈与税や相続税の算出、遺産分割協議 |

| 固定資産税評価額(時価の約70%) | 固定資産税評価証明書や納税通知書(市区町村長の税務課で取得可能だが基本、所有者しか請求できない) | 固定資産税の算出、登録免許税(登記の際に納める税金)の算出、遺産分割協議 |

なお、市場価格を100とした場合、おおよそ「路線価」はその80%、「固定資産税評価額」はその70%が目安となります。

持分については当然その持分割合を掛けた金額ということになります。

主に市場価格を想定して決定すれば、相場よりそこまでかけ離れた価格になることはないでしょう。

第三者に売る

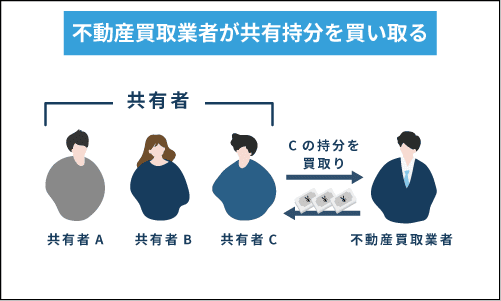

では、第三者に売却する場面も考えてみましょう。

上記のように「処分行為」としての売買は共有者全員の同意が必要ですが、これはあくまでも物件全体を売却する場合の話です。

「自分の持分だけ」を売却するにはその共有者自身の判断で行うことができます(民法第206条)。

しかし、「購入したら誰かと共有になってしまう物件が果たして市場に出して売れるのだろうか?」という点についてはまた話が別です。

通常、そのような物件は親族以外は購入しないでしょうから売りに出すことは諦めるはずです。

しかし、近年では「共有持分を買い取る専門業者や投資家」が存在します。

このような問題のある物件をなぜわざわざ買い取るのかといえば、購入した後で他の共有者と協議して買取を行い、最終的には単有の状態にするのが目的です。

例えばAB二者が共有して現実にAが占有し、賃料などのいわゆる「法定果実(対価)」も渡してくれないのであれば、Bにとっては共有者でいることは負担以外の何者でもありません。

しかも共有になっている以上は勝手に全体を売却することもできません。

さらにはAも買い取ってくれない状況であれば、自分の持分を買い取ってもらえることは先々の負担を軽減できることに他ならないのです。

もともと市場価格が5000万円相当の不動産を、第三者Cが共有者B(持分2分の1)から1000万円で購入することができ、最終的にAとの交渉で残りの持分2分の1を2000万円で買い取ることができれば2000万円の利益が出ることになります。

しかし、実際にはこのようなケースでは元々両者が揉めていることも多いため、なかなか思った通りにはいきません。

よって、特に問題のある共有持分の売買については専門業者がノウハウを生かした買取りや交渉をすることがより良い選択肢であると考えられます。

共有者同士が揉めている、普段からうまくいっていないというケースでは、代が替わればさらなる問題が生じることも珍しくありません。

特に、税金ばかり払わせられて共有持分相応の利益を分配してもらえないような場合には早い対処が欠かせなくなります。

親族間の場合、話しづらいからといって放置しておくと子供の代に負担を押し付けてしまうだけになりかねません。

そして、相続が発生して人数が増えればますます当事者同士でも話し合いは困難となります。

共有不動産の処分に悩んでいる場合は、専門の買取業者への相談を検討しましょう。

なお、買取価格は専門の買取業者によって異なります。

専門の買取業者事に共有持分を評価するポイントが違うためです。

したがって共有持分を少しでも高い価格で売却したいなら、複数の買取業者に査定を依頼し、査定額を比較することが大切です。

弊社Albalinkの共有持分の買取事例

本章では、共有持分を専門で買い取れる弊社Albalinkの買取事例をご紹介します。

弊社Albalinkは訳アリ物件専門の買取業者として、他社では断られるような複雑に利権が絡まる共有持分を多数買い取ってきました。

実際、下記のような全国各地の共有持分を買い取っており、中には1000万円以上で買い取ったこともあります。

ただ、上記のような買取事例だけを見せられてもピンとこない方もいるでしょう。

そこで、弊社が共有持分を買い取ったお客様からいただいた、直筆のメッセージも紹介します。

引用元:お客様の声(Albalink)

このお客様は共有者である親族と折り合いが悪く、話し合いができる関係ではありませんでした。

そのため、弊社が共有持分を買い取ったことで「(共有者と)やり取りをしなくて済むようになり、気持ちが楽になった」というメッセージをお寄せくださいました。

上記のお客様以外にも、弊社に物件の買取依頼をしていただいたお客様からは「肩の荷が下りた」「もっと早く依頼すれば良かった」といった感謝の言葉を多数いただいております(下記Google口コミ参照)。

また、弊社はお客様からの評価が高いだけでなく、不動産買取業者としては数少ない上場企業でもあり、社会的信用も得ています。

信頼できる買取業者に安心して共有持分を売却し、共有関係から解放されたい方はぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(売却前提の問い合わせでなくても構いません)。

査定を依頼しても無理な営業をかけることはいっさいありませんので、ほかの買取業者の査定額を比較したい方は、お気軽にお問い合わせいただければ幸いです。

また弊社は弁護士や税理士などとも連携しており、共有持分に関するあらゆるお悩みに乗ることも可能です。

共有持分の売却について何か質問がある方も、お気軽にお問い合わせください。

共有持分の売却方法は以下の記事で詳しく解説しています。

併せて参考にしてください。

まとめ

不動産の価格査定の方法には市場価格、路線価、固定資産税評価額といったものがあり、算出の目的に応じて使い分けられています。

自分の共有持分のみの売買は理論上可能ではあるものの、共有不動産については処分や利用の制約がかかるため、全体を売却する際の価格に持分割合を掛けた価格より、かなり安くなると考えなくてはなりません。

共有持分を処分しようとしてもなかなか使用上の制約の問題などから第三者には売れないのが普通です。

そのため、次の代まで問題を持ち越さないためにも早めに共有持分買取を専門とする業者に相談することが大切です。

なお、当サイトを運営している弊社AlbaLink(アルバリンク)は、共有持分の買取を得意としている専門の買取業者です。

過去には、一般の不動産業者が取り扱わない訳あり物件専門の買取業者としてフジテレビの「newsイット!」にも紹介されました。

査定は無料でおこなっております。

共有持分をいくらで買い取ってくれるのかを知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら