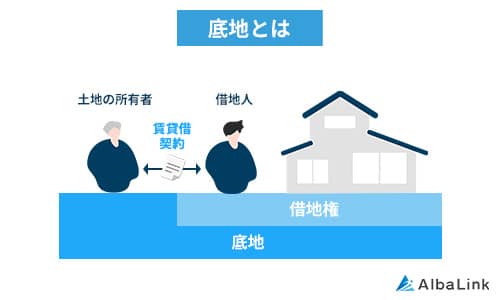

底地とは?借地権との違いも解説

底地とは、土地の中でも建物の所有・利用を目的とする借地権・地上権などの権利が設定されている土地です。

建物の所有を目的として土地を借りている人のこと。

底地と借地権の違いは、底地は権利が設定されている土地であるのに対し、借地権は底地に建物の所有や利用を目的として設定される土地の賃借権のことを指します。

所有している土地について、第三者との間で建物の所有を目的とする借地権や地上権が設定された際にその土地は底地となります。

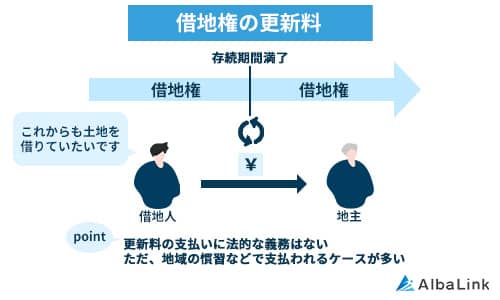

他人の所有している土地を使う権利。所有者の許可がなくても土地の賃貸や建物の売却ができる。

底地と借地権の違いに関しては以下の記事で詳しく説明しているので、ぜひ参考にしてください。

底地にまつわるトラブルと解決方法9選

底地のトラブルとして、以下の9つが挙げられます。

- 地代を滞納される

- 地代の値上げでもめる

- 更新料を支払ってくれない

- 建て替えや増改築に伴う承諾関連で揉める

- 借地権の譲渡(売却)に関する承諾関連で揉める

- 借地権者が条件に違反した行為を行う

- 承諾なしで第三者が底地を利用していた

- 借地人が立ち退いてくれない

- 相続した底地の共有者が複数となり揉め始めた

この章では、トラブルを紹介するだけでなく、解決方法もお伝えしますので、ぜひご確認ください。

地代を滞納される

底地には、借地人の地代滞納というトラブルが起こり得ます。

借地人が借地契約に基づいて底地の所有者に支払う賃料のこと。

地代の滞納があった場合、早期に対処をしなければ、滞納を放置している間に滞納額が増していき、大きなトラブルへと発展する可能性があります。

もし滞納が長期にわたる場合は、信頼関係の破壊があったとみなされるため、借地契約の解除が可能です。

一般的に3ヶ月以上地代の滞納があった場合に、契約解除を求めるケースが多く、催告したにもかかわらず地代の支払いがない場合は契約解除が認められやすくなります。

地代滞納時の借地契約解除の手順

地代滞納時の借地契約解除は、以下の手順に沿っておこなわれるのが一般的です。

- 地代の支払いを催告する

- 地代滞納が、支払い期日より数日~数週間経過したタイミングで、電話・書面で地代の請求をおこなう

- 借地契約を解除する旨の意思表示をする

- 繰り返し催告をおこない、滞納が3ヶ月を経過したタイミングで、借地契約を解除する旨を記載した内容証明郵便を送付する

- 建物収去土地明渡請求訴訟を提起する

- 契約解除通知に対しても借主から数日~数週間連絡がない場合、「建物収去土地明渡請求訴訟(建物を解体して更地にして返還してもらう法的手段)」を裁判所に申し立てる

上記のように、各段階を踏んで契約解除・明け渡しに至るため、一連の流れが完結するまでに6ヶ月以上かかるのが一般的です。

くわえて、弁護士費用も50万円〜100万円程度かかります。

法的手段で解決するには費用・時間・労力の負担が大きいため、次項で紹介する「話し合いで解決する方法」を目指すのがベターです。

地代滞納を話し合いで解決する方法

前述したとおり、法的措置によって契約解除・明け渡しを求めるのは最終手段です。

初期の地代滞納が発生した段階で、当事者間による任意の話し合いで解決できるよう努めましょう。

具体的には、地代の滞納があったタイミングで借地人に電話・訪問をし、滞納理由・経済状況をヒアリングします。

借地人の事情を聞いたうえ、地代の支払いが可能な日程を確認します。

このように、借地人と連絡がつく場合は当事者間で納得する形での解決を目指すのが望ましいです。

地代の値上げで揉める

借地契約が古くから続いており、地代が変わってない場合、周辺の相場より地代が安い可能性あります。

しかし、地代の値上げを求めると、借地人とトラブルになる可能性が高いです。

なぜなら、借地人にとって、地代の値上げは月々の出費増に直結するためです。

地代の値上げを交渉する際には、税額の上昇を証明する資料を提示するなど、客観的なデータに基づいて値上げの妥当性を主張する必要があります。

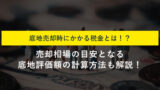

たとえば、固定資産税の増額を理由に地代の値上げを求める場合は、固定資産税納税通知書を交渉時に提示します。

【固定資産税納税通知書の見本】

借地契約を締結した当時から、直近までの固定資産税納税通知書を提示して、地代の値上げ・増額の幅を理解してもらいましょう。

なお、地代の計算方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。

地代を値上げする手順

地代の増額請求が認められるか否かは、下記の要素を考慮して判断されます。

- 土地に対する租税公課(固定資産税などの税金)が変化した

- 物価・所得の上昇などにより土地の価格が変化した

- 周辺の類似した土地と比較して地代が安すぎる

上記の状況に該当している場合、地代の増額請求が認められます。

地代の増額請求は、以下の手順に沿っておこなうのが一般的です。

- 任意の交渉

- 当事者間の任意で、地代を値上げする旨を伝える。周辺の地価・租税公課の上昇がわかる資料を提示して、「◯月分からの地代を◯円に増額する」と借地人に伝える

- 調停

- 当事者間の話し合いでまとまらない場合、調停の申立をおこなう。裁判官・弁護士・不動産鑑定士などの専門家が調停委員となり、助言・説得をしてもらう

- 裁判

- 調停が不成立の場合、裁判所に訴訟を提起する。裁判の確定によって増額請求の成否が判断される

裁判によって地代の値上げが認められた場合、「任意で交渉した時点」までさかのぼって不足分を請求できるうえ、年1割分の利息も受け取れます。

ただし、裁判は費用・手間・時間のいずれもかかるため、当事者間の任意で穏便に済ませるのがベターです。

交渉の段階で以下3つのような提案をし、互いの妥協点を見つけられるよう努めましょう。

- 値上げまでに猶予を設ける

- 段階的な値上げにする

- 代わりに更新料の金額を考慮する

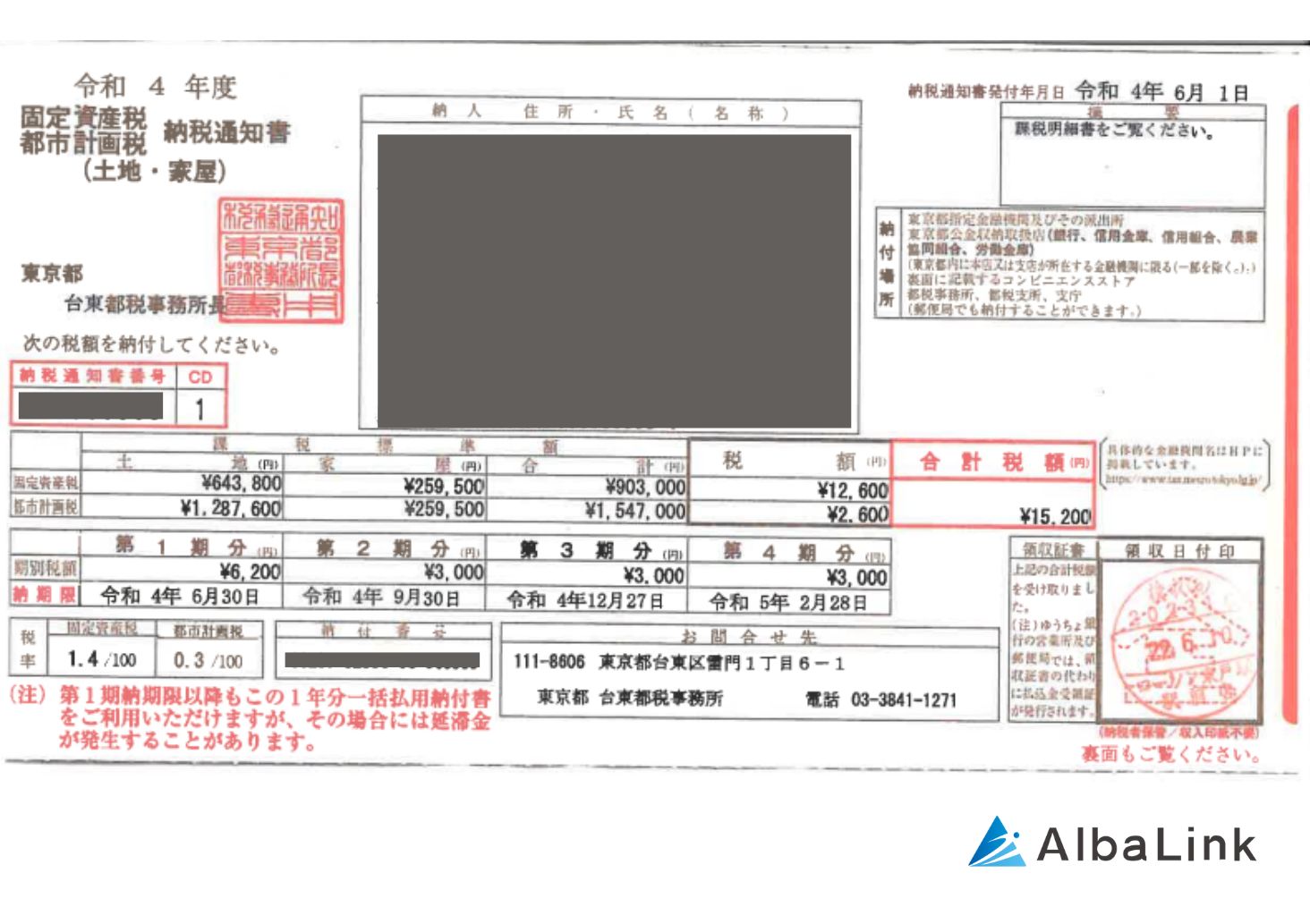

更新料を支払ってくれない

借地権や地上権の契約の更新時に、借地人が更新料の支払いを拒むケースもトラブルとしてはよくあります。

なぜなら、更新料の支払いは法律によって明確に定められているわけではないからです。

借地権や地上権は、借地借家法によって定められていますが、同法律には更新料についての定めがありません。

したがって、更新料は契約の当事者間で契約更新時に支払うという慣習に基づいて成り立っている制度となります。

更新料を借地権者に支払ってほしい場合には、契約書にその旨を明記するようにしましょう。

契約書に更新料の記載をしなかった場合の対処法

地代は収益性が低いため、固定資産税など底地の維持費をまかなえないケースもあります。

契約書に記載しなかったけれど更新料を支払ってほしい場合、更新に合意しない旨を伝えましょう。

借地契約の更新には、互いの合意のもと更新する「合意更新」、同一の条件で自動更新する「法定更新」があります。

借地人が支払いに応じない場合に採用されるのは、「法定更新」です。

その際、借地人が住み続けるのが難しいほど建物が劣化している場合、借地契約の更新拒絶の要求が可能です。

もし、建物が劣化していなければ、借地人が無断で増改築などをおこなった際に、更新料の未払いも併せて契約解除の主張ができます。

借地人が応じない場合は裁判を通じて契約解除の可不可を決定しますが、地主側の事情が強い場合は認めてもらえる可能性が高くなります。

建て替えや増改築にともなう承諾関連で揉める

地人が借地上の建物の建て替えや増築の承諾を求めてきた際に、承諾料を請求することで、借地人とトラブルになる可能性があります。

なぜなら、承諾料は更新料と同様に法律によって明確に定められているわけではなく、承諾に関して借地人が承諾料を支払うという慣習が残っているにすぎないからです。

そうした習慣にしたがって底地所有者が承諾料を請求したとしても、借地人が習慣を知なければ、承諾料の支払いを拒否されるかもしれません。

上記のようなトラブルを回避するためには、土地賃貸契約書に承諾料の条件・金額について明記しておく必要があります。

もし、承諾料について明記していない場合は、承諾料の支払いを強要できないため当事者間の話し合いで解決を目指す必要があります。

借地権の譲渡(売却)に関する承諾関連で揉める

借地権を譲渡する際に、必要となる底地所有者の承諾について揉めることがあります。

なぜなら、譲渡に関して底地所有者の承諾を得る際には所有者に対して譲渡承諾料を払う慣習があり、譲渡承諾料の料金設定・支払いの要否について揉める可能性が高いからです。

譲渡承諾料については、明確な決まりはなく個別の契約内容や近隣の相場によって決定されることがほとんどです。

また、借地権者が底地の所有者に無断で借地権を譲渡した場合、底地の所有者は借地人に契約の解除を申し入れることができるため、譲渡承諾料についての当事者間の話し合いは避けられません。

譲渡承諾料についても、後々トラブルに発展しないように、契約時に取り決めをし、契約書に明記しておくことが大切です。

借地権者が条件に違反した行為を行う

借地権者が条件に違反した行為を行うことで底地の所有者とのトラブルに発展してしまいます。

条件に違反する行為の中でも、借地上に建築する建物の用途や構造などにかかる契約上の制限に違反するケースが多いです。

そうした場合に、借地条件に違反した際の対応を契約に特約として定めておかないと、最悪の場合当事者同士で裁判で争うことになります。

借地借家法第17条では、借地条件の変更について当事者間の協議が調わない場合に、契約の当事者が申し立てることで借地条件の変更が可能となると定めています。

そのため、借地条件に違反した場合に変更が可能かどうかや変更にかかる費用や方法を契約時に特約として定めることでトラブルを回避できます。

承諾なしで第三者が底地を利用していた

底地を借地人以外が勝手に使っている場合、借地人・地主の間でトラブルが発生しがちです。

借地人が借地上の建物を貸し出すためには、民法第612条の規定により地主の承諾が必要とされているためです。

もし、借地人が第三者に底地を勝手に貸していた場合、地主は借地契約を解除できます。

ただし、借りたものを第三者に貸す「転貸」が発覚して10年以上放置すると、契約解除の主張が認められなくなります。

他人になんらかの行為を請求する権利である「債権」は、10年間行使しなかった場合、時効消滅するとされているためです。

また、底地に設定されている権利が地上権の場合は自由に転貸が可能です。

借地権には、賃借権・地上権の2種類があり、地上権のほうが借地人の権利が強く、地主の承諾なしで土地の転貸・築造・売却などが認められています。

そのため、底地の無断貸し出しが発覚した場合は、すみやかに借地人に事実確認をし、可能であれば契約解除を検討しましょう。

なお、地上権と賃借権の違いについては、以下の記事で詳しく解説しています。

借地人が立ち退いてくれない

底地所有者が自身の個人的都合で借地人に立ち退きを求めた場合、トラブルになる可能性があります。

なぜなら、原則として底地の所有者に正当事由がない場合には借地人に立ち退きを要求することができないからです。

(借地契約の更新拒絶の要件)

第六条 前条の異議は、借地権設定者及び借地権者(転借地権者を含む。以下この条において同じ。)が土地の使用を必要とする事情のほか、借地に関する従前の経過及び土地の利用状況並びに借地権設定者が土地の明渡しの条件として又は土地の明渡しと引換えに借地権者に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、述べることができない。

正当事由があるかどうかの判断の中で最も重要なのは、所有者が土地を利用する必要性が発生しているか否かです。

具体的には、「すでに一帯で再開発計画が進んでおり、借地人に土地を明け渡してもらう必要がある」といった理由を正当事由とします。

底地の立ち退きをめぐり、借地人とトラブルにならないためには、事前に借地人が納得できる正当な理由を用意してから交渉することが大切です。

そうした理由がない場合は、立ち退きを迫ることは避けた方がよいでしょう。

立ち退きについては以下の記事でも詳しく解説しています。

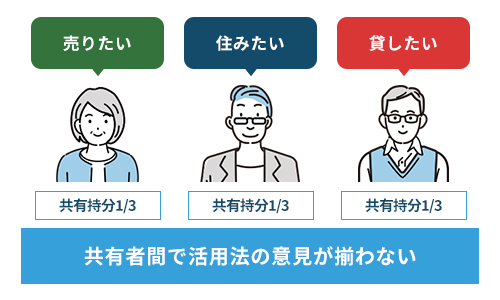

底地を共有で相続し共有者同士で揉める

地主が亡くなるなどして相続が発生し、底地所有者が複数になった場合、借地人との間でトラブルが発生することがあります。

なぜなら、所有者が複数になることで、地代の受取方法や今後の土地の活用方法に関して所有者間で意見が異なってしまう可能性があるからです。

底地を複数の相続人が共有して所有することになると、借地人から受け取る地代や更新料などの金銭を共有者が分配して受け取ることになります。

分配の方法に関して明確な決まりはないため、分配の方法で所有者の間で揉める可能性が高いです。

また、所有者の一人が建て替えや増改築の承諾を勝手にしてしまうといった借地人を巻き込んだトラブルの発生も十分考えられます。

このように相続により底地が共有不動産となると、さまざまなトラブルが発生する可能性が高いです。

底地の所有者が増えたことによるトラブルから逃れるためには、自身の共有持分のみ、専門の不動産買取業者に売却する方法があります。

共有持分を売却し、底地の共有関係から抜け出せば、トラブルとも無縁になれます。

なお、弊社Albalinkは、共有状態の底地の持分も積極的に買い取っている買取業者です。

すでにトラブルが発生している底地の持分も、弁護士などの士業のサポートのもと、安全に買取いたします。

ぜひお気軽にご相談ください。

カンタン1分査定

底地トラブルを一気に解決するには売却が一番

前章で、底地トラブルとそれぞれのトラブルに対する解決方法を紹介しました。

前述したうようなトラブルを一気に解決する方法が、「底地の売却」です。

底地の売却方法は、以下の4つです。

- 底地トラブルがなく、収益がある場合は仲介で売却する

- 底地を借地人に売却する

- 借地人と協力して底地・建物をセットで売却する

- 専門の不動産買取業者に現況のまま売却する

それぞれ解説します。

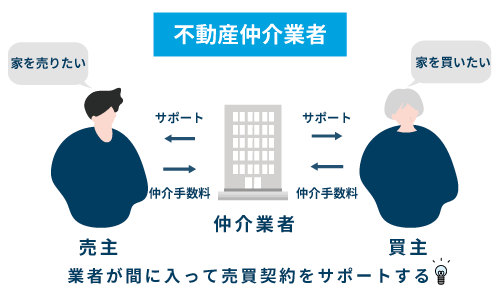

底地トラブルがなく、収益がある場合は仲介で売却する

仲介とは、売主・買主の間に不動産仲介業者が入って成約につなげる売却方法です。

そのため、不動産サイトなどあらゆる媒体で販促活動をおこなうため、需要・供給がマッチすれば、底地を希望価格で売却できる可能性があります。

ただし、底地は売却の依頼はできるものの売れる可能性は低めです。

なぜなら、先述したようなトラブルや、購入しても土地を自由につかえないといったデメリットがあるためです。

しかし、借地人とのトラブルが発生しておらず、地代で収益が得られているのであれば、個人の不動産投資家などに売却できる可能性はあります。

底地が売却しにくい理由については以下の記事で説明しています。

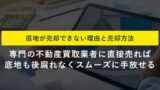

底地を借地人に売却する

借地人に底地の購入を提案することで、借地権者が底地を買い取ってくれる可能性があります。

底地の買取は、借地人にとって、土地・建物を自由に活用できるようになるといったメリットがあります。

しかし、借地人は必ずしも土地を購入する資金を持っているとは限らず、建物の建築についてローンを組んでいるなどの理由から購入資金を持っていない場合が多いことがデメリットといえます。

また、底地の所有者が売りたいタイミングと借地人が土地を購入したいタイミングが一致することは少ないため借地権者による底地の買取が実現する可能性は低いといえます。

ただし、借地人との関係が良好であり、借地人が底地を購入する意思と資金力があることが分かっていれば借地人による底地の買い取りはおすすめの方法です。

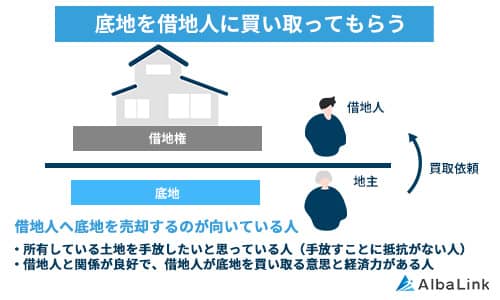

資金があるなら借地権を買い取る

借地人が底地を買い取らない場合、反対に借地を買い取るのも一つの手段です。

借地を買い取ってしまえば、土地・建物の両方が完全所有権となるため、借地人とのトラブルから解放されます。

借地を買い取れる資金があり、借地人に引っ越しの予定があるなど、借地を手放すことを検討している場合に有効な手段といえます。

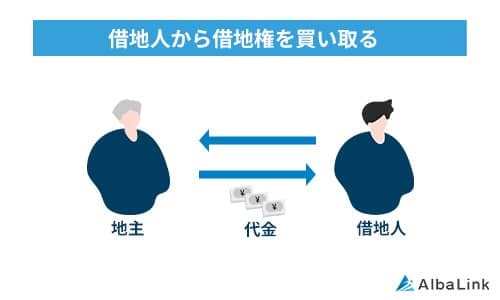

資金がないなら底地と借地権を交換する

借地人への売却・借地権の買取のどちらもできない場合、底地・借地権を交換する方法もあります。

底地・借地権の交換とは、底地の一部を借地人に譲渡する代わりに、借地権の一部を借地人から返還してもらうことです。

交換が成立すれば、完全な所有権をもつ土地が2つできるため、地主・借地人の両者に互いの土地の市場価値を高められるメリットがあります。

ただし、土地を分ける分、互いに所有する土地面積が狭くなるため、底地に一定の広さがある場合に採用できる方法です。

底地と借地権を交換する方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

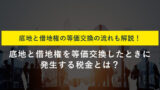

借地人と協力して底地と建物をセットで売却する

借地人と協力して底地・借地権付き建物をセットで売却する方法もあります。

底地・借地権付き建物をセットで売却できれば、通常の不動産と同じ価格帯で売却できる可能性があります。

買主にとっても、完全所有権の土地を取得できるため、早期に売却も決まりやすいでしょう。

ただし、借地人が売却を検討していて、かつ売却額の分け方についても合意が得られてなくてはなりません。

借地権の更新・相続による代替わりなどのタイミングで、なおかつ妥当な価格設定が提案できる場合におすすめできる方法です。

底地と借地権の同時売却については、以下の記事で詳しく解説しています。

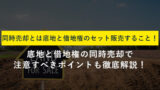

専門の不動産買取業者なら高確率で買い取ってくれる

底地を専門の不動産買取業者に売却する方法もあります。

買取とは、不動産買取業者に直接不動産を売却する方法です。

底地の買取に強い専門の買取業者であれば、トラブルを抱えた底地であっても買い取ってもらえます。

底地の買取に強い専門の買取業者であれば、トラブルを抱えた底地であっても買い取ってもらえます。

なぜなら、権利関係が複雑な不動産を扱うため、弁護士・税理士などの士業と提携している業者が多いからです。

ただ、買取後の借地人との交渉など、再販・活用のためのコストが差し引かれるため、売却金額は仲介よりも安くなる傾向にあります。

それでも、所有者自らが借地人と交渉せず、底地をすみやかに売却できるのは買取の大きなメリットといえます。

弊社Albalinkも底地の買取を積極的に行う専門の買取業者です。

弊社は、不動産に強い弁護士などの士業と提携しており、トラブルを抱えた底地もワンストップで買い取れます。

底地に関するトラブルの無料相談・無料査定は随時おこなっておりますので、いつでもお問いあわせください。

底地のトラブルを未然に防ぐ2つのコツ

底地のトラブルを未然に防ぐコツは、以下の2つです。

- 借地権者と日ごろからコミュニケーションを取っておく

- 底地トラブルが悪化する前に弁護士や税理士に相談する

それぞれのメリット・デメリットも合わせてご紹介します。

借地権者とコミュニケーションを取る

借地権者とこまめにコミュニケーションを取ることでトラブルを未然に防げます。

地代値上げ交渉も、日常的にコミュニケーションを取っておけば、スムーズに理解してもらいやすくなります。

しかし、借地人の近くに住んでいない場合は、日常的な関わりにくわえて、重要事項の伝達も遅れやすくなります。

また、コミュニケーションを取るのが大事といっても、仲良くなりすぎるのも控えたいところです。

なぜなら、借地人と仲良くなりすぎてしまうと、地代の値上げ・立ち退きの要求が言いづらくなるためです。

適切な距離を保ちながら、借地権者とのこまめにコミュニケーションを取ることでトラブルを回避しやすくなります。

弁護士や税理士に相談する

借地権に関してトラブルが起こりそうな場合、弁護士や税理士に相談をすることでトラブルに発展することを回避できます。

なぜならば、借地権は法律や金銭に関する複雑な問題が発生するケースが多く、弁護士や税理士がそのような問題の解決の専門家であるからです。

借地権の更新や立ち退き、借地人からの増改築の申し出の際に、借地に関する法律の知識がない場合には弁護士が適切な解決策を提案してくれますし、借地権の評価や税金については税理士が専門としています。

専門家に相談することで、最良の方法がわかるというメリットがあります。

デメリットは依頼内容に応じて料金がかかることです。

例えば、借地権の地代の交渉を弁護士に依頼すると30万円から50万円程度かかります。

そのため、依頼にかかる費用とトラブルにより被る損害を比較しながら専門家への依頼を検討すべきです

費用の問題さえ解決できたとしたら、弁護士や税理士への依頼により、高い確率でトラブルを回避できます。

まとめ

この記事では底地と借地権の違いや底地のトラブル事例、トラブルの回避方法について解説しました。

底地とは建物の利用を目的とした借地権や地上権が設定された土地のことを指しており、底地にはさまざまなトラブルが発生するケースが考えられます。

発生するトラブルは、承諾料や更新料に関する金銭的なものから、立ち退きや譲渡などの法律に関係する事柄などさまざまです。

底地トラブルはトラブルごとに解決方法がありますが、専門の不動産買取業者に底地を売却すれば、あらゆる底地トラブルを解決できます。

専門の買取業者であれば、弁護士や税理士と提携しているため、トラブルを抱えた底地であっても問題なく買い取ってくれます。

弊社AlbaLinkは、トラブルが起きている底地に関しても積極的に買取を行う専門の業者です。

不動産関係に強い弁護士や税理士と提携しているため、現在借地人とトラブルになっている底地に関しても積極的に高額買取を行っています。

借地人とのトラブルでお困りの底地の所有者の方はぜひ一度ご相談ください。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら