Warning: file_get_contents(https://wakearipro.com/wp-content/themes/cocoon-child-master/acf/stepform.php): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 429 Too Many Requests in /home/albalink/wakearipro.com/public_html/wp-content/themes/cocoon-child-master/functions.php on line 171

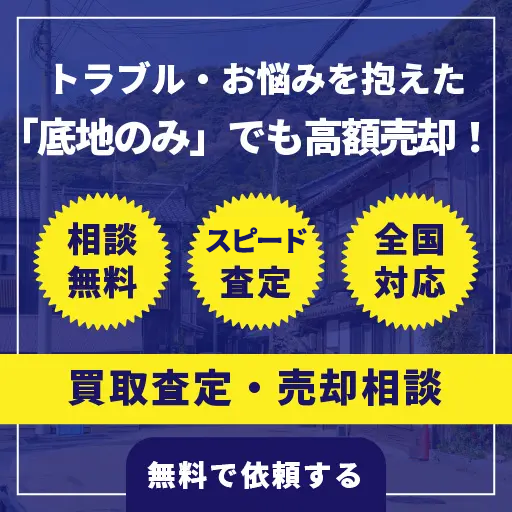

借地・底地とは?

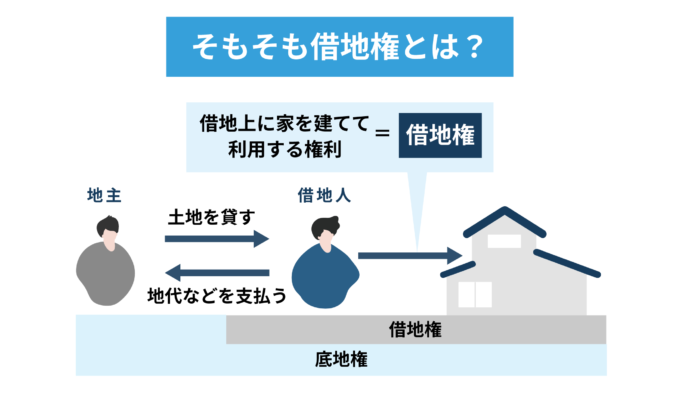

借地(借地権)とは、土地を借りて使用する者が一定の期間、その土地を利用する権利です。

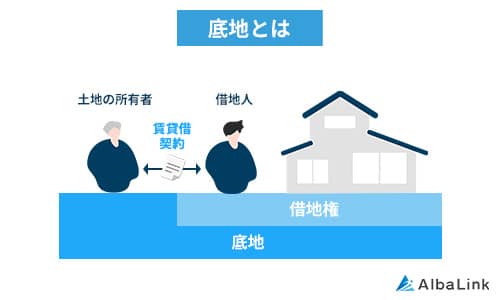

一方で、底地は土地の所有者が他人に貸し出している土地です。

詳しくは後述しますが、底地・借地は賃貸借契約を交わしていなくても借地契約が有効です。

まず、この章では借地・底地の概要を解説します。

底地と借地権の違いについては、以下の記事でも詳しく解説しています。

借地

「借地」とは読んで字の如く「(自分以外という意味での)他者から借りている土地」のことです。

別の言い方をすると、「借りている土地を借主側から見た呼称」であるといえます。

借地権において借りる人と貸す人は別人であることが前提ですが、例外的に「自分が所有する土地の上に自分と他者共有名義」の建物を所有するなどの「自己借地権」というケースもあります。

底地

それに対し、「底地」とは他者に貸している(つまり他者の権利が付着している)土地を指します。

結局、借地と同じ土地ではあるものの、「貸している土地を貸主(所有権者)側から見た呼称」ということです。

底地に建物を建てる権利は借地人が保有しているため、地主は自身が所有する土地でありながら、自由に活用はできません。

その代わり、地主は対価として借地人から地代・更新料・譲渡承諾料を賃貸収入として得ています。

底地のメリット・デメリットについては、以下の記事で詳しく解説しています。

賃貸借契約書がなくても売買は可能

前提として、賃貸借契約書がなくても借地契約は有効であり、底地・借地の売買は可能です。

賃貸借契約書をわざわざ交わさなくても、お互いが合意していれば借地契約として成立するからです。

事実、民法第522条にも、以下の内容が明記されています。

- 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示に対して相手方が承諾をしたときに成立する。

- 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

引用元:民法第522条

そのため、賃貸借契約書がなくても、当事者同士で地代の受け渡しを行っているなら、借地契約は有効だと判断されるので、借地・底地の売却を問題なく行えます。

ただし、賃貸借契約書がないと、地主・借地人同士でトラブルに発展するリスクが非常に高まるので、要注意です。

借地権の種類

土地を借りる権利を規定している法律にはまず「民法」があります。

しかし、民法の規定だけを適用して借地権をつけると、当事者にとって不都合なケースも出てきます。

法律には民法のような「一般法」と、その中でもさらに狭い範囲のケースで適用されることを想定した「特別法」がありますが、両方がかぶっている場合は特別法が優先されるのです。

借地や借家契約を結ぶ場合には特別法として「借地借家法」があるため、そちらが適用されます。

借地借家法上の借地権は、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権に適用されます(借地借家法第2条1項)。

では、借地借家法で定められている借地権の種類を確認してみましょう。

全体像としてはこのようになります。

では、これらの概要を説明します。

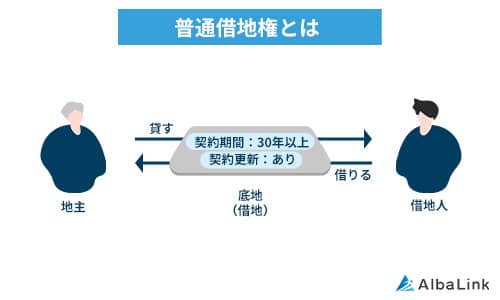

普通借地権

普通借地権とは、後述する定期借地権とは異なって、正当事由制度の適用を受け、契約の更新(法定更新)ができるものをいいます。

※正当事由制度:貸主が、正当な事由がなければ借主に対して契約更新を拒絶することができないという借地借家法上のルール。

普通借地権の存続期間は30年とされます(法定存続期間)。

しかし当事者の合意があれば30年以上の期間を定めることもできます。

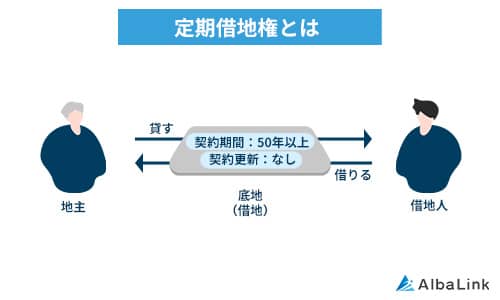

定期借地権

普通借地権においてネックになるのは、「貸主側が、一定の期間後に借主に出ていってほしいと思っていてもなかなか更新を拒絶しづらい」という点ですが、定期借地権では存続期間を超えたら契約更新がありません。

そこで「ある時期までは借主から地代をもらって活用したいが、決められた期間が過ぎたら確実に土地を返して欲しい」という場合には、定期借地権を利用すれば確実に契約を終了させるという貸主の目的を達成することができます。

また、借主側にもメリットがあります。

東京23区などの地価が高いエリアでのマンション購入では、なかなか物件価格が高くて手が出ないということが多いのですが、マンションの敷地を利用する権利を定期借地権にすることで価格を抑えることができるのです。

(ただ、メリットだけではなく、定期借地権だと住宅ローンが組みにくかったり、売却を希望した時になかなか売れないなどのデメリットもあることに注意が必要です。)

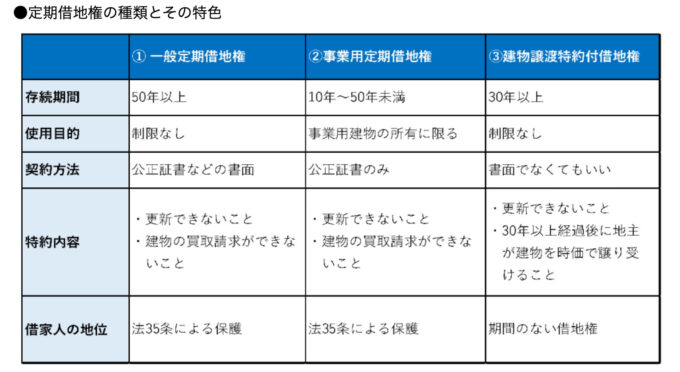

では定期借地権の「一般定期借地権」「事業用定期借地権」「建物譲渡特約付借地権」という3つの種類それぞれの特徴を見てみましょう。

一般定期借地権

一般定期借地権とは、借地権の存続期間において50年以上の一定期間を定めて借地契約をする場合において

・契約の更新がない

・建物の築造による存続期間の延長がない

・期間満了時に借地人が借地権設定者に建物買取請求をしないという特約

がされている契約です。

これらを必ず「公正証書等(必ずしも公正証書でなくてもよい)」で行わなくてはなりません。

従来、借地権を設定してしまうとなかなか土地を返してもらえず、そのため地主が土地を貸し渋る傾向があったのですが、それが解消できることになります。

また、一定期間の利用さえできれば目的が達成できるという借主のニーズも満たせるため、借地権がより柔軟に利用できるように作られた規定といえます。

事業用定期借地権

事業用定期借地権はもっぱら事業のために使う建物の所有を目的とする借地権のことです。

存続期間を30年以上50年未満として借地権を設定する場合において

・契約の更新がない

・建物の築造による存続期間の延長がない

・期間満了時に借地人が借地権設定者に建物買取請求をしないという特約

がされている契約です。

なお、契約期間が10年以上30年未満のものについては必ずこの特約が必要となります。

事業用定期借地権は「公正証書」で行わなくてはなりません。

事業用定期借地権を利用すると、地主自らがリスクを負って事業を行わなくても地代の収入を得られるというメリットがあります。

建物譲渡特約付借地権

建物譲渡特約付借地権とは、借地契約をする場合において借地権を消滅させるため、借地権設定後30年以上を経過した日に借地上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する特約(建物譲渡特約)をした契約のことです。

契約の方式は、特に決まったものはありません。

この借地権が想定しているものは、

・ディベロッパーが借地上に建てたマンション等を「借地付き」で分譲し、決まった期間が経過したら土地所有者が建物を買い取る

といったケースです。

賃貸借契約書なしの底地・借地の売却方法

賃貸借契約書がなくても、底地・借地の売却は可能です。

賃貸借契約書がなくても、なぜ売却できるのか、その理由を深掘りしていきます。

借地人・地主間でトラブルはつきもの

契約書は本来、契約内容をはっきりさせておくためにあるものです。

いわば、契約書は当事者同士で揉め事などがあった際に「証拠」としての役割を担う重要な書面です。

契約書という証拠がないと、地主・借地人間で「こんなの聞いていない」「いや契約時に確かに言った」などといった具合で、以下のような場面において水掛け論になります。

- 地主側から地代の値上げ要求があった際

- 契約更新の延長に関する話しがあった際

- 地主から譲渡承諾を得る際

- 借地人の地代滞納があった際

そのため、賃貸借契約書がない状態で、権利関係などの問題に疎い方が、安易に売却交渉へ臨むのはオススメできません。

契約書なし借地・底地の売却は専門の買取業者に相談

賃貸借契約書がない状態で借地・底地を売却するなら、専門の買取業者に相談することを強くオススメします。

専門の買取業者は、アナタが地主(借地人)と交渉する際も全力でサポートしてくれるので、安心して借地・底地の売却活動を進めることが可能です。

ちなみに弊社は、不動産業歴11年の経験に加え、弁護士とも親密に連携しているので、買い取り後の権利調整まで一貫して対応させていただきます。

契約書がない底地・借地をはじめ、複雑な権利関係によるトラブルを抱えた不動産を数多く買い取ってまいりました。

訳あり不動産に特化して買取・再生をしており、「フジテレビ」を始めとする各メディアに取り上げられた実績もございます。

もちろん、相談・査定を受けたからといって、強引な営業等はありませんのでご安心ください。

>>【契約書なしの底地・借地を高額売却!】無料の買取査定を依頼する

賃貸借契約書がない借地を売却する際に必要なもの

賃貸借契約書がない借地を売却する際は「領収書」と「対抗要件」の2つが必要です。

領収書は、自分が地主に対して地代を支払ったことを証明するために必要になります。

問題は、対抗要件です。

対抗要件は、それを持っていれば他人に対して自分の権利を主張することができるもののことをいいます。

対抗要件になりえる具体的なものとしては「登記簿謄本」が挙げられます。

登記簿謄本とは、対象の不動産の所有者情報が記載された証明書で、全国の法務局の窓口・郵送・オンラインで取得可能です。

.jpg)

登記簿謄本上の所有者が以下のようになっていれば、借地権としてアナタの権利を主張することが可能です。

- 建物の所有者:自分

- 土地の所有者:地主

ただし、借地権の相続があった際は、要注意です。

建物の所有者がアナタではなく、親の名前になっていれば、当然、対抗要件にはなりません。

相続があった際は、名義変更を忘れないようにしましょう。

このように、相続を理由に名義変更することを「相続登記」と言い、登記簿謄本と同様、法務局で手続きができます。 なお、登記簿謄本の見方については、以下の記事で詳しく解説しています。

なお、登記簿謄本の見方については、以下の記事で詳しく解説しています。

相続登記について詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

契約は必ず書面で交わす

上記のように、口頭で契約を行うこともできますが、やはり書面にしないことの一番のリスクは「トラブルが発生した時」です。

契約書なしの借地契約は相続発生時のリスクが大きい

実務でもよくあるのが、「先代はこのように言っていた」など、相続人が親から聞いていた話を契約相手に言っても、相手方は内容的に違う認識でいた、というものです。

相続人とは言ってもやはり契約者本人ではないため、はっきりしたことは言えないわけですし、そこで相手方との信頼関係がなくなってしまえば後々契約を継続することが難しくなります。

また、契約者本人であっても契約当時から年数が経っていて自分が言ったことを忘れている可能性もあります。

言った言わないのトラブルになることを防ぐためにも、最初から書面での契約を心がける、また、すでに口頭で契約してしまった場合は新たに契約内容を確認しつつ書面を作るなど、極力リスクを回避する工夫をすることが大切です。

まとめ

今回の記事でお伝えした内容は、以下の3つです。

- 借地借家法で他人の土地を借りる権利としては「普通借地権」「一般定期借地権」「事業用定期借地権」「建物譲渡特約付借地権」があるが、定期借地権を使えば地主が確実に一定期間経過後、土地を返してもらえるというメリットがある。

- 賃借権は土地への登記で対抗要件を取得することができるが、借地の上に登記した建物を持つことによっても対抗力となり、この場合には実際の賃借人(使用者)と建物の登記名義人を一致させておくことを忘れないようにする。

- 契約書なしでも口頭で契約を有効に成立させることはできるが、書面がないとトラブルが起きた時に自分の権利を証明できないことにもつながるため、できる限り契約書を作ることが大切である

- 契約書がない借地・底地をトラブルなく売却するのであれば、法律のプロと連携のある専門の買取業者に売却すると、サポートが手厚く安心。

なお、弊社AlbaLink(アルバリンク)は底地・借地に強い専門の買取業者です。

弁護士など各士業の方と連携をとっており、底地・借地のように複雑な権利関係が生じる不動産もトラブルなく買い取っております。

数多くのトラブル物件を買い取っており、弊社と過去にお取引したお客様からも、多くの感謝の声が寄せられています。

無料査定・無料相談は随時行っておりますので、契約書がない底地・借地の売却にお困りの方はいつでもご連絡をお待ちしております。

もちろん、強引な営業等はありませんので、ご安心ください。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら