強引に請求しないほうが良いケース

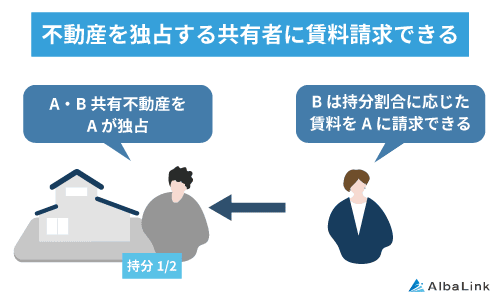

共有者のひとりが共有名義不動産を独占して使用している場合、他の共有者は利益を独占している対価として、過去に遡って賃料を請求できます(不当利得返還請求)。

人それぞれ異なる事情があり一概に言えるものではないですが、次のようなケースでは、今後生じるかもしれない状況まで想像を巡らせておく必要があります。

人間関係を今以上に悪化させたくない

共有不動産は、夫婦・親子・親戚といった、身内同士で共有していることが多いです。

これまでの関係が良好でも、お金が絡んでくるとギスギスして、しまいには疎遠になってしまう結末は十分に考えられます。

人間関係を維持するために、自分が損をしなければならない理由はないですが、世の中が原理原則だけで回っていないのは誰もが感じることではないでしょうか。

特に、相続で共有になっていると、法事などで親族の集まりがあるたびに、居心地の悪い思いをするかもしれません。

占有を知っていて長期間経過している

共有不動産の占有に対して、他の共有者から何もアクションを起こさなかった(占有を知りながら放置してきた)期間が長ければ長いほど、占有に同意していたとみなされる可能性が増します。

占有者の立場では、これまで何も言わなかったのに今さら賃料? と感じて、賃料支払いを簡単に認めないでしょう。

自分は同意したことも同意するつもりもなかったと主張したいところですが、客観的には黙認していたと判断されるかもしれないです(あくまでも可能性です)。

得られる賃料が弁護士の費用と見合わない

当事者同士の話し合いが決裂したとき、行き着く先は訴訟(裁判)になります。

裁判と聞くと、どうしても尻込みしてしまいますが、訴状を始めとする提出資料を自分で作り、手続きを進めることはもちろん可能です(本人訴訟といいます)。

とはいえ、訴訟手続きを一般人が問題なく進めるのは経験がないと難しく、プロである弁護士に依頼した方が結果も出やすいでしょう。

ただし、弁護士への依頼は費用がかかります。

得られる賃料が少額の場合、弁護士費用との兼ね合いで採算が取れないこともあるため、訴えてまで賃料を回収するのが正解かどうか、事前に検討しておくべきです。

なお、以下の記事では共有名義不動産を独占する共有者に賃料の請求が可能なケースについて解説しているので、併せて参考にしてください。

不動産を単独占有された場合に知っておきたい3つのこと

不当利得の返還請求を説明する前に、大切なことを3つ紹介します。

いずれも、共有不動産では欠かせない知識ですが、少し難しい部分もありますから、頑張って目を通すようにしましょう。

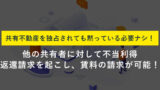

原則として占有者に明け渡しは請求できない

例えば、共有名義の住宅を一人が占有しているとして、他の共有者が出て行くように話しても出ていかないとします。

この時、前述のように家賃を請求することは可能ですが、占有者を無理やり追い出したり、外出している隙にカギを替えて入れないようにしたりなど、実力行使による占有者の排除はできません。

裁判所に明け渡しを訴えても、明け渡し請求は認められないのが原則です。

「原則」としたのは例外があるからで、次のような事情により明け渡し請求は認められることがあります。

- 協議の上で合意した利用方法に反して占有している

- 強硬な手段など占有の開始に問題がある

- 他の共有者の同意が不要な利用範囲を超えている

占有されている側には、到底理解しがたいかもしれませんが、ここで民法の規定を確認しておきましょう。

ただし、民法改正により「訴訟による明渡請求」はできないものの「管理行為に則って本人への明渡請求」は可能になります。

前提として、共有者は共有物に対して持分割合に応じて以下の行為が行えます。

- 保存:共有物を現状維持する行為。単独で行える

- 管理:共有物の形状・効用に著しい変更を伴わない行為。過半数の同意が必要

- 変更:共有物の性質を変更する行為。全員の同意が必要

このうち、「共有不動産の使用方法の変更」は、著しい変更を伴わないため、現行法では管理行為に該当します。

例えば、A・B・Cの3人の共有者がおり、それぞれ1/3ずつの共有持分を所有しているにも関わらずAが共有不動産を独占しているケースを挙げます。

この場合、共有者全員で協議し、BCが「Aを退去させてBが使用する」という内容に合意すれば、Aの使用権限が失われるため、明け渡し請求が認められるのです。

ただし、「共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼすべきとき」はAの承諾が必要になります。

「特別の影響」とは、利用方法変更にあたってAに相当程度の不利益を及ぼすことです。

たとえば、AがBCと合意のうえ共有不動産上に建物を建てて長年生活していたのに、ある日突然、利用者の変更を決定するとAに明らかな不利益を及ぼします。

つまり、管理行為に則って明け渡し請求をするためには、「変更によるAの不利益」を「共有物を変更する必要性」が上回っていなければなりません。

明け渡し請求については以下の記事でも詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。

共有者は不動産の全体を持分に応じて使用できる

民法は、共有物の使用を次のように定めています。

(共有物の使用)

第二百四十九条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。

重要なのは、「共有物の全部」について、持分に応じた使用ができると規定されている点です。

共有物の全部を使用する権利は、持分の割合が多くても少なくても変わりません。

共有者の全員に、不動産の全体を使用する権利があります。

先ほどの例に戻ると、占有者を含めた共有者全員に住宅全体を使用する権利はあるのですが、占有者への明け渡し請求は、占有者が使用する権利を剥奪することになってしまうので、占有が権利濫用に当たるような事情(例外ケース)を必要としているわけです。

もっとも、共有者の中で占有者しか住宅を使用できないとすると、間違いなく持分に応じた使用になっていません。

では、住宅のように物理的に分けることができない共有物の場合、どうやって持分に応じた使用をするのでしょうか?

賃料は持分に応じて分配されなければならない

住宅を使用できない共有者は、住宅から得られる利益(住んだり貸したりすることの利益=家賃相当額)を何も受けていない状態です。

一方で、住宅を独占している占有者は、本来得られる利益が持分に応じておらず、利益の全部を過剰に受け取っていると考えられます。

したがって、持分に応じた使用をするためには、占有者が持分割合以上に得ている利益(不当利得)を、他の共有者に分配しないと辻褄が合わなくなります。

これが、不当利得を返還請求できる根拠です。

他の共有者が得られるはずの利益を、占有者が不当に得ているので返しなさいということですね。

賃料請求できる金額と期間

前述したように、管理行為により共有不動産を使用する共有者に対して明け渡し請求は可能です。

ただし、共有不動産を使用する共有者に明け渡しまで求めない場合は、償還義務の履行を求めて、金銭的に清算を図りましょう。

民法第249条2項では、以下のように明記されています。

2 共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。

つまり、共有物を使用する共有者と特別な取り決めをしていないのに持分を超える使用をしている場合、対価(金銭)の請求が可能です。

請求できる賃料は、法令で決まっているわけではなく、当事者間で合意できる金額となります。

一般的には、賃料の周辺相場を参考にして、共有者全員が持分相当分の賃料を受け取れるように金額を決める方法が使われます。

賃料算定の例

- 周辺の家賃相場:毎月6万円

- 住宅を占有しているAさんの持分:1/3

- 住宅を使えないBさんの持分:2/3

BさんがAさんに請求できる金額=6万円×2/3=毎月4万円

少なくとも5年前まで最長10年前まで請求できる

不当利得返還請求には、請求できることを知ってから5年、請求できる時から10年の時効があります。

(債権等の消滅時効)

第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。

二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。

「請求できることを知ってから5年」と「請求できる時から10年」の違いは、わかりにくいので例を使って説明します。

【ケース1】

- 請求できることを知った時:3年前

- 占有が始まった時:12年前

請求できることを知ってから5年を超えていませんが、占有が始まった時(請求できる時)から10年を超えているため、10年前よりも過去の請求はできません。

【ケース2】

- 請求できることを知った時:7年前

- 占有が始まった時:10年前

請求できることを知ってから5年を超えているため、5年前よりも過去の請求はできません。

現実問題として、過去に賃料の協議があった場合や、未払いを催促した経緯がなければ、請求者が請求できると知ったタイミングの確定は困難でしょう。

ですから、賃料請求できると最近まで知らなかったケースでは、最長10年前まで請求できると考えても大丈夫です。

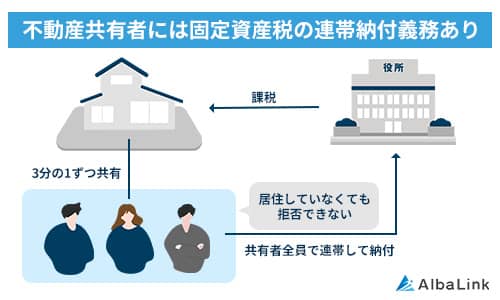

固定資産税や修繕費等の清算

固定資産税や都市計画税は、共有者全員が連帯して全額を納付する義務を負っており、個々の持分に応じた課税とはなっていません。

しかし、通常は代表者を決めて納付通知書を送ってもらい、代表者が全額立て替えた後で、他の共有者に分担を求めることが多いと思われます。

また、不動産の維持に必要な修繕費等の費用は、共有者全員が持分に応じて分担するべき性質を持っています(当事者の協議で決めることも可能)。

つまり、共有者の誰かが、これらの維持費を立て替えていた場合は、他の共有者へ請求できますので、自分が立て替えてきたなら不当利得に加えて取り戻し、相手が立て替えてきたなら不当利得と相殺する形でも良いでしょう。

共有不動産の固定資産税の納税義務は誰にあるのかについては、以下の記事でも詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。

一括で受け取る場合は税金に注意

不当利得を請求できる期間が長いと、賃料相場や持分割合によっては請求額が高額になります。

一括で受け取った結果、その年の所得が増えて、所得税・住民税が増えてしまうかもしれないこと、給与以外の所得が20万円を超えると確定申告が必要なことには十分注意してください。

また、一括払いを請求しても、占有者に支払い能力がないかもしれません。

したがって、税金と賃料回収の可能性を両方考えると、過去の賃料を分割して将来の賃料に上乗せするなど、占有者が支払える範囲で請求していくのも一考です。

不当利得を返還請求するまでの流れ

不当利得の返還請求で最初に行うことは、請求できる期間、賃料相場、持分割合を考慮して、請求額を計算することです。

具体的な請求は、相手に直接話すか書面などでの通知となるのですが、請求権があるからと高圧的に交渉せず、話し合いで解決できないか探ってみましょう。

もし、既に相手との関係がこじれていて、どう考えても交渉が決裂しそうなら、この時点で弁護士への依頼を考えた方が良いかもしれません。なぜなら、弁護士は訴訟手続きだけではなく交渉のプロでもあるからです。

話し合いで解決できない場合、不当利得返還請求訴訟を裁判所に提起します。

相手に支払いを命じる判決が出れば、未払いに対して強制執行できるようになるのは前述の通りです。

共有関係を解消するのもひとつの方法

これまで説明してきた賃料請求は、自分の持分を維持することが前提でしたが、もう共有者との関係を断ちたいと思っているなら、不当利得返還請求だけが解決方法ではありません。

共有関係が無くなれば、全てのわずらわしさから解放されます。

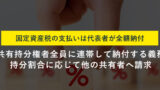

共有物を使用している共有者に買い取ってもらう

共有物を使用している共有者に自身の共有持分を買い取ってもらうのも一つの手段です。

自身も共有関係を解消できますし、共有不動産を使用している共有者も持分割合が増えて独自の判断で決定できる行為も多くなるので、両者にメリットがあります。

ただし、独占者に共有持分を買い取る資力がある場合に限定されます。

共有不動産を使用している共有者が共有持分を買い取れないのであれば、次章で解説する共有物分割請求訴訟を検討しましょう。

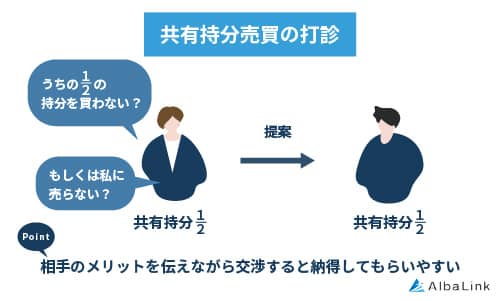

共有物分割請求訴訟を行う

共有物分割請求訴訟とは、文字通り共有物を分けてしまうことで共有を解消する方法です。

しかし、分けると言っても建物のように分けられない共有物があるので、次のような順に分割を検討します。

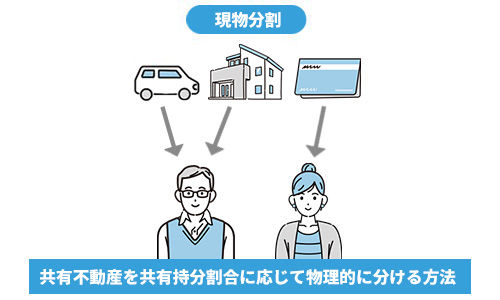

①現物分割(分筆)

土地を対象とした分割方法です。持分に応じて土地を分割し、それぞれを単独の土地として所有権の設定を可能にします。

土地を対象とした分割方法です。持分に応じて土地を分割し、それぞれを単独の土地として所有権の設定を可能にします。

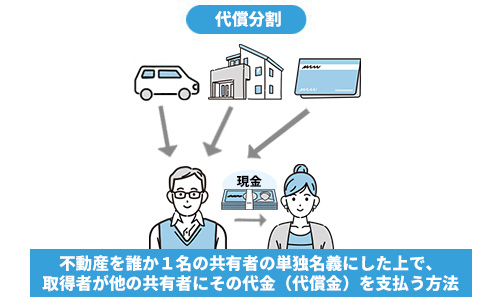

②代償分割

特定の共有者が、他の共有者の持分を買い取ることで共有が解消します。買い取る共有者に、買い取るだけの資力がないと成り立ちません。

特定の共有者が、他の共有者の持分を買い取ることで共有が解消します。買い取る共有者に、買い取るだけの資力がないと成り立ちません。

③換価分割

裁判所が共有不動産の競売を命じ、競売によって得られた代金を、各共有者が持分に応じて分ける方法です。

上記の共有物分割訴訟のうち、どのように分割されるかは以下の条件のもとで決められます。

2 裁判所は、次に掲げる方法により、共有物の分割を命ずることができる。

一 共有物の現物を分割する方法

二 共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法

3 前項に規定する方法により共有物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。

つまり、現物分割・代償分割ができない場合に、はじめて換価分割を行えるとされています。

ただし、共有物分割請求においても、当事者間の協議から始まり、合意が得られないときに訴訟へ進む流れは変わりません。

そのため、共有物分割請求の最大の難点は、不当利得返還請求と同じく面倒で、訴訟になると争いが長期化しやすい点です。

持分を今すぐ現金化したい場合は、持分売却が優れています。

共有物分割請求訴訟については以下の記事で詳しく解説しています。

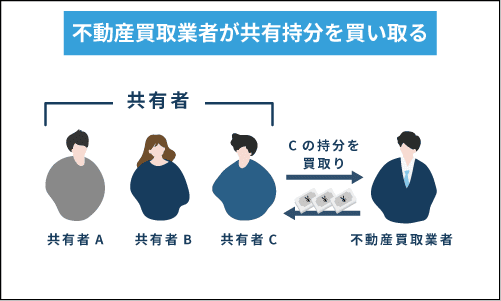

共有持分買取業者に買い取ってもらう

共有持分買取業者に買い取ってもらう方法です。

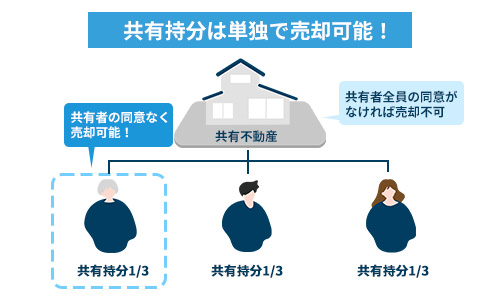

不動産の全体を売るためには、共有者全員の同意を必要とするのに対し、持分だけ売るのは各共有者の自由です。

持分を第三者に売ること自体が、占有者とトラブルになりそうだと感じるかもしれません。

しかし、不当利得を返還請求しようとしている現状を考えると、どちらも大差ないのが正直なところではないでしょうか。

なお、共有持分買取業者は弁護士や司法書士など各専門家と連携をとりながら、売却の話を進めるため、トラブルのない買取が実現できます。

弊社AlbaLink(アルバリンク)も共有持分に強い買取業者です。

実際、弊社は下記のように全国各地の共有持分を買い取っており、中には1000万円以上で買い取ったこともあります。

ただ、上記のような買取事例だけを見せられてもピンとこない方もいるでしょう。

そこで、弊社が共有持分を買い取ったお客様からいただいた、直筆のメッセージも紹介します。

引用元:お客様の声(Albalink)

このお客様は共有者である親族と折り合いが悪く、話し合いができる関係ではありませんでした。

そのため、弊社が共有持分を買い取ったことで「(共有者と)やり取りをしなくて済むようになり、気持ちが楽になった」というメッセージをお寄せくださいました。

上記のお客様以外にも、弊社に物件の買取依頼をしていただいたお客様からは「肩の荷が下りた」「もっと早く依頼すれば良かった」といった感謝の言葉を多数いただいております(下記Google口コミ参照)。

また、弊社はお客様からの評価が高いだけでなく、不動産買取業者としては数少ない上場企業でもあり、社会的信用も得ています。

信頼できる買取業者に安心して共有持分を売却し、共有関係から解放されたい方はぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(売却前提の問い合わせでなくても構いません)

まとめ

- 占有者への明け渡し請求は、認められるのが極めて難しい

- 占有者以外の共有者は、占有者に対して不当利得を返還請求できる

- 不当利得返還請求をするときは、話し合いから始めて最終的には訴訟

- 不当利得返還請求の他に、共有物分割や持分売却でも解決できる

共有不動産を占有されると簡単に追い出すことはできず、対価となるお金を得られても占有は続くのですから、将来また問題になる可能性を秘めています。

請求する側にも権利(持分)があるのに、占有したもの勝ちのようで面白くないですよね。

根本的な解決には、共有することを諦めて持分を売ってしまうのが早道かもしれません。

弊社AlbaLink(アルバリンク)は、全国の共有持分を積極的に買い取っている専門の買取業者です。

フジテレビの「newsイット!」をはじめ、数多くのメディアにも訳アリ物件専門の買取業者として紹介されています。

弊社には共有持分を活用して収益を上げられる独自のノウハウがあるため、あなたの共有持分をスピーディーに、かつ適正価格で買い取ることが可能です。

共有持分を売却して共有状態から抜け出したいとお悩みの方は、弊社までお気軽にご相談ください。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら