共有名義の不動産を占有する共有名義人を「追い出す」ことはできない

結論から申し上げると、共有名義の不動産を単独で占有する共有名義人を「追い出す」ことはできません。

それはいったいなぜなのか、詳しく見ていきましょう。

「追い出す」=「明け渡し請求」

まず、「追い出す」という手段には具体的にどういう方法があるのかを解説していきます。

不動産において「追い出す」という表現を使う時、大抵は「建物明け渡し請求」を意味します。

明け渡し請求とは、居住者を強制的に(かつ物理的に)不動産から退去させるために行う手続きのことです。

たとえば、共有者同士で貸主と借主になって賃貸借契約を結んでいるにも関わらず、借主が貸主への家賃の支払いが滞っている場合は、建物明け渡し請求を行って借主を退去させられます。

たとえば、共有者同士で貸主と借主になって賃貸借契約を結んでいるにも関わらず、借主が貸主への家賃の支払いが滞っている場合は、建物明け渡し請求を行って借主を退去させられます。

借主を強制的に退去させる「強制執行」を行うには、裁判所の判決が必要です。

つまり、明け渡し請求とは「訴訟の提起」を必要とする手続きです。

多くの場合、明け渡し請求は即座に出すものではなく、事前に占有者(居住者)との交渉が必要になります。

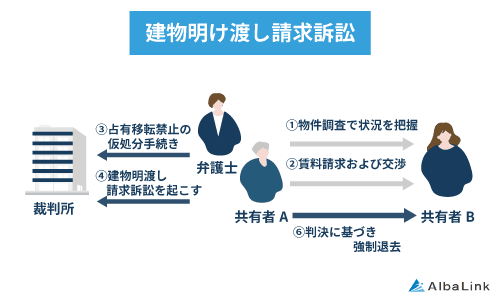

典型的な建物明け渡し請求の流れは以下の通りです。

2.内容証明郵便での賃料請求および交渉(証拠を残すため)

3.占有移転禁止の仮処分(詳細は後述)

4.建物明渡訴訟(賃料請求に応じないもしくは連絡が取れない場合)

5.強制執行

物件を占有する共有名義人に明け渡し請求はできない

先の例のように賃貸借契約を結んでいながら賃料支払いの滞納を行っている居住者の場合では、明け渡し請求を出すことができます。

しかしながら、共有名義人が物件を占有している場合は、明け渡し請求を出すことができません。

なぜなら、共有名義人は不動産に対する共有持分を持っており、共有持分を少しでも持っていれば、共有名義の不動産を使用できる権利があるからです。

民法第二百四十九条(共有物の使用)

各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。

過去の判例では、明け渡し請求をする側の共有名義人の持分が過半数を超える場合であっても、少数の持分しかない共有名義人に対して(正当な理由なしに)明け渡し請求は出来ないと判断されています。

事件番号「昭和38(オ)1021」の裁判趣旨

共有物の持分の価格が過半数をこえる者は、共有物を単独で占有する他の共有者に対し、当然には、その占有する共有物の明渡を請求することができない。

事件番号「昭和38(オ)1021」の理由より

多数持分権者が少数持分権者に対して共有物の明渡を求めることができるためには、その明渡を求める理由を主張し立証しなければならないのである。

以上の判例により、過半数の持分を所有し、共有物の管理に対し決定権を持つ多数持分権者であっても、少数持分権者への明け渡し請求は正当な理由を立証しない限りはできないのです。

なお、明け渡し請求を行う側の共有名義人が少数持分権者である場合も、明け渡し請求はできません。

この場合、共有名義の不動産の管理に関する決定権が、占有している側にあるからです。

民法第252条には以下のような規定があります。

民法第二百五十二条(共有物の管理)

共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。

ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

つまり、持分の過半数を持つ多数持分権者に決定権があるため、少数持分権者が多数持分権者の占有に対して明け渡し請求を行うことはできないのです。

基本的には、事前に共有名義人全員で使用方法を協議し、「共有持分に応じた使用」の方法に関して意思決定することが必要になります。

しかし、物件の占有が起きる場合、大抵は親族同士の共有名義で、事前に使用方法について協議していない場合がほとんどです。

むしろ、特定の共有名義人による物件の占有は、事前に使用方法を協議していないからこそ起こるトラブルともいえます。

なお、不動産の共有に関する民法の規定についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

不法な占有の場合は共有名義人でも「追い出す」ことができる

共有名義人が不動産を単独で占有する場合、基本的には明け渡し請求をするなどして「追い出す」ことはできません。

しかし、先に紹介した判例に基づき「明け渡しを求める理由を主張し立証」すれば、共有名義人による占有であっても明け渡し請求が認められる可能性があるのです。

過去に明け渡し請求が認められたのは、前掲の判例に基づき「明け渡しを求める正当な理由」を立証出来た場合に限られます。

明け渡し請求が認められる「正当な理由」とは以下の4つです。

以下で1つずつ詳しく解説していきます。

共有名義の土地に家を建てようとしている場合

共有状態の土地を所有していると、他の共有名義人が勝手に建物を建ててしまいトラブルに発展するケースがあります。

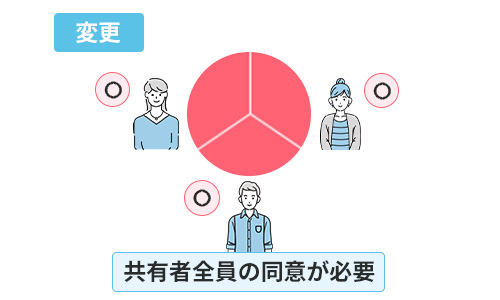

この「共有名義の土地に勝手に建物を建てる」行為は、民法251条の規定による「変更」行為にあたるため、他の共有名義人の同意がなければできません。

つまり、共有物に変更を加える行為は、単独名義の権限を越えているため法律上認められないのです。

民法第二百五十一条(共有物の変更)

各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。

そのため、上記行為を理由とした他の共有名義人が明け渡し請求を求める場合、前述した判例の「正当な理由」として認められる可能性があります。

しかし、「必ず認められる」というわけではありません。

正当な理由として認められるには、過去の判例から基準となった以下の内容を確認しましょう。

上記請求が認められた判例要旨は以下の通りです。

【建物の建設が着手されていない or 完成していない場合は、工事の差止請求および原状回復請求(実質上の明け渡し請求)が認められる】

事件番号「平成9(オ)1876」の裁判要旨

共有者の一人が他の共有者の同意を得ることなく共有物に変更を加えた場合には、他の共有者は、特段の事情がない限り、変更により生じた結果を除去して共有物を原状に復させることを求めることができる。

【建物の建設が完了している場合は、明け渡し請求が認められない】

事件番号「平成9(オ)1876」の裁判趣旨

共有名義の土地に建てた建物を相続した相続人に対し、建物の収去および建物敷地部分の明け渡しは認められなかったが、単独占有者に対し自己の持分に応じた使用を妨げられていることにかかる不当利得返還請求ないし損害賠償請求は認められた。

上記の判例により、共有名義の土地に建物を建てられそうになったら、完成前に明け渡し請求をする方が認められやすいと考えられます。

共有名義人全員で定めた使用方法と違う場合

共有名義の土地全体に対する使用や変更は、共有名義人同士による協議と合意が必要になります(民法251条)。

そのため、仮に、単独で占有する共有名義人が、協議合意した使用方法と異なる使用をした場合には、「正当な理由」と判断されやすいです。

ただし、前述の「正当な理由の立証」を求める判例は、あくまでも「多数持分権者から少数持分権者への明け渡し請求」についてのものです。

明け渡しを請求する側が多数持分権者である場合にのみ当てはまると考えられます。

そのため、正当な理由の立証によって明け渡し請求をする場合、請求する側が多数持分権者、つまり共有持分の50%以上を保有していないといけない点に注意が必要です。

使用方法の協議を拒否して住み続けている

共有名義の不動産に対する使用方法を決めるには、共有名義人全員の協議により、共有名義人が保有する持分割合の過半数の合意が必要です。

過半数の持分を持たない共有名義人が協議を拒否して勝手に占有することは、法律的に認められません。

また、共有名義人全員による協議を拒否した者に対する明け渡し請求が認められた判例(東京地裁昭和35年10月18日)も存在します。

物件を占有する共有名義人が、使用方法の協議を拒否して占有を続けている場合には、明け渡し請求が認められる可能性があります。

実力行使で占有している場合

共有名義のある不動産に対し、以下のように強引な実力行使によって物件を占有している場合には、共有持分権の濫用にあたるため明け渡し請求が認められます。

- バリケードを設置して侵入を妨害する

- 他の共有名義人の家財を勝手に処分する

- 勝手に鍵を交換する

過去の判例としては、仙台高等裁判所の平成4年1月27日判決があります。

占有状態に異議を出さないと「乗っ取られる」リスクがある

共有名義人による物件を占有過程には色々な事例がありますが、たとえそれが不法な占有であったとしても、占有状態を放置しておくのは高いリスクがあります。

特に占有権を行使しているのが共有名義人であった場合は、他の共有名義人はその占有状態を放置してはいけません。

なぜなら、占有者には「占有権」があり、長年単独で占有し続けると、特定の条件を満たした場合に所有権を取得できるという法律があるからです。

民法第百八十条(占有権の取得)

占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。

特に、共有名義の不動産を占有する共有名義人の場合、長年の占有によって単独での所有権が認められた判例もあります。

参照元:一般財団法人 不動産適正取引推進機構「共同相続人の一人が相続財産につき単独所有者としての自主占有を取得したと認められた事例」

つまり、共有名義の不動産で登記されている状態だからといって安心して、単独の占有状態を放置していると、占有している共有名義人によって当該不動産を丸ごと「乗っ取られる」リスクがあるのです。

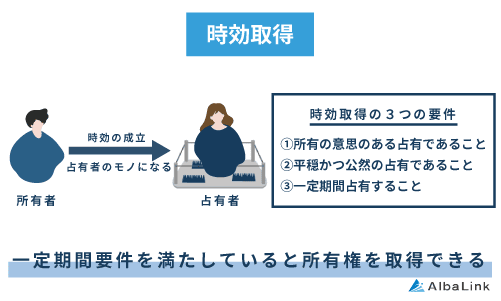

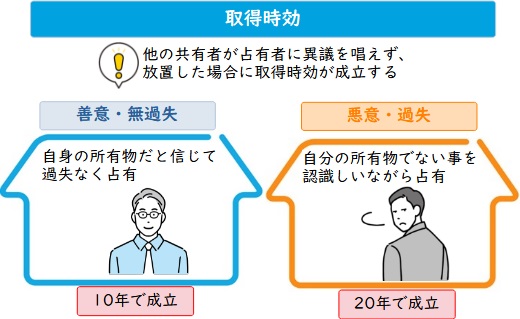

占有状態が続くと「取得時効」により所有権が認められる

もし他の共有名義人が今後も不動産の所有権を主張したいなら、たとえ面倒であっても単独の占有状態に異議を申し立てないといけません。

先程も申し上げた通り、占有者には「占有権」が認められます。

そして、占有権には「時効」があり、他の共有名義人が一定期間異議を申し立てないまま占有状態を放置しておくと、占有者は時効を迎えて所有権を取得できてしまうのです。

これを「取得時効」といいますが、民法では以下の通り規定されています。

民法第百六十二条(所有権の取得時効)

二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。

十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

なお、取得時効については以下の記事で詳しく解説していますので、ご確認ください

共有名義人の一人が単独所有者としての自主占有が認められた判例

特に、共有不動産の共有名義人が物件を占有している場合には注意が必要です。

何故なら、物件の占有と国や地方自治体に収める金銭の負担により、占有状態から「単独所有」が認められた過去の判例があるからです。

つまり、上記の時効期間を過ぎてしまうと、判例主義の日本では占有者単独による所有権が認められる可能性が高いのです。

以下に当該判例要旨を引用します。

事件番号「昭和45(オ)265」の裁判趣旨

共同相続人の一人が、単独に相続したものと信じて疑わず、相続開始とともに相続財産を現実に占有し、その管理、使用を専行してその収益を独占し、公租公課も自己の名でその負担において納付してきており、これについて他の相続人がなんら関心をもたず、異議も述べなかつた等原判示の事情(原判決理由参照)のもとにおいては、前記相続人はその相続のときから相続財産につき単独所有者としての自主占有を取得したものというべきである。

当該事例は、以下のような特異な状況が重なった結果ではありますが、それにしてもこうした事態はいつ起こっても不思議ではありません。

- 占有者自身が自分が単独で相続したものと強く思い込んでいた

- 公租公課(固定資産税等)の負担を占有者がずっと行っていた

- 単独で相続したと思い込んだまま占有していた不動産を法定相続人が相続していた

- 上記の状態に対して他の共有者が無関心で異議申し立ても行わなかった

上記の判決は、占有者以外の共有者の無関心な態度も影響していることでしょう。

ですから、物件の占有に不満があるのであれば早めに異議を申し立てましょう。

そうしないと、取得時効により、法律によって占有者の占有が認められてしまう恐れがあります。

不法な占有でも「占有の移転」をされると明け渡し請求ができなくなる

「占有権」は移転することもできます。

民法ではこれを「引渡し」といい、民法182条に規定されています。

民法第百八十二条(現実の引渡し及び簡易の引渡し)

占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。

譲受人又はその代理人が現に占有物を所持する場合には、占有権の譲渡は、当事者の意思表示のみによってすることができる。

つまり、占有者は自らの占有権を第三者に譲ることもできるということです。

そして、もし占有者に占有権を移転されてしまうと、先述の「実力行使」を用いた不法な占有であっても、他の共有者は明け渡し請求ができなくなります。

なぜなら明け渡し請求は占有者に対して行うものですが、占有権を移転されてしまったら、占有者はすでに別の第三者に移っているためです。

ですから、もし判決が出る前に占有権を別の人物に移転されると、再度占有権が移転した別の人物に対して訴訟を提起しなければならなくなります。

こうした事態を防ぐには、明け渡し請求を行う前に「占有移転禁止の仮処分」の手続きを行う必要があります。

この手続きにより占有者は占有権を自由に移転できなくなり、もし明け渡し請求をした側が勝訴した場合、占有者は強制執行に従わざるを得なくなります。

占有移転禁止の仮処分の手続きには、共有名義の不動産の登記事項証明書や占有者の住民票、明け渡し請求権を行う側の共有名義人による報告書など、占有の証拠となりうる書類を提出する必要があります。

詳しくは司法書士や弁護士に相談しましょう。

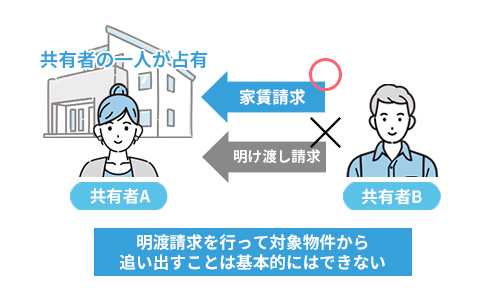

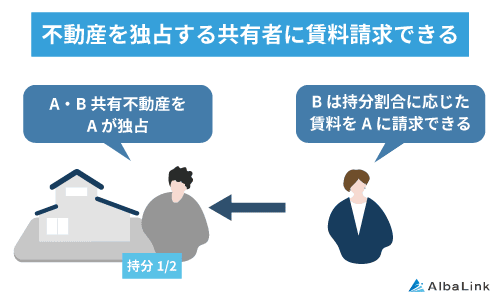

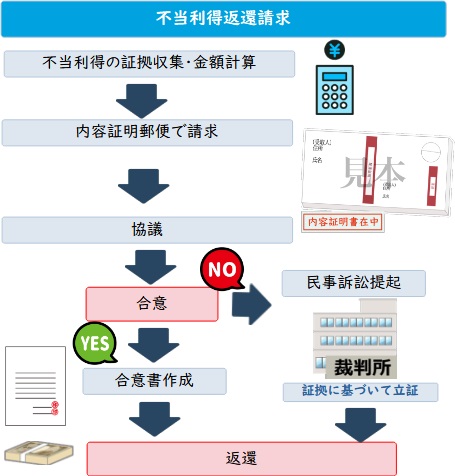

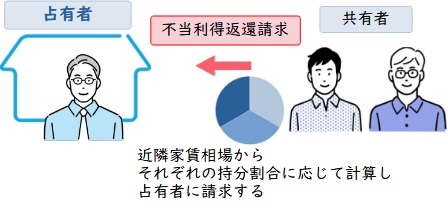

共有名義人の持分割合に応じた賃料相当額の請求は可能

これまで見てきたように、物件の占有を続ける共有名義人を「追い出す」ことは相当難しいと考えられます。

しかし、その代わりに他の共有名義人は、賃料相当額の請求を行えます。

他の共有名義人は物件の占有によって「持分割合に応じた使用を妨害されている」と判断されるからです。

共有名義人全員が持分割合に応じた賃料等の使用料を受け取る権利があります。

そのため、物件の占有を続ける共有名義人に対し、他の共有名義人は権利を行使することで持分割合に応じた賃料相当額の請求を行えるのです。

なお、賃料相当額の請求は、占有者に対する「交渉」ないし「訴訟」によって行えます。

交渉して解決するのが一番ですが、「交渉が進まない・交渉を拒否する」場合には、内容証明郵便による督促を経て、「不当利得返還請求」の訴訟の提起を行います。

なお、賃料請求についてより詳しく知りたい方は以下の記事もご確認ください。

不当利得返還請求とは不当に利益を得た者へ返還を要求する手続き

不当利得返還請求とは、法律上の正当な理由なしに不当に利益を得た者に対して、その利益分の返還を要求する手続きのことです。

この記事の場合では、共有名義人による物件の占有が「不当利得」にあたると判断されます。

不当利得返還に関しては、訴訟ではなく交渉でも請求できます。

しかし、相手が交渉に応じない場合には、登記事項証明書等の証拠を揃え、弁護士に依頼し訴訟の提起をしましょう。

不当利益返還請求については以下の記事で詳しく解説していますので、ご確認ください。

5年(従来は10年)の「時効期間」を過ぎると請求できなくなる

不当利得返還請求は債権の一種ですので、民法167条によって規定されている通り「消滅時効」があります。

従来は「権利(不当利得返還請求権)が発生してから10年」が消滅時効でしたが、2020年4月1日施行の改正民法で、「権利行使できることを知ってから5年」に改められました。

民法第百六十六条(債権等の消滅時効)

債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。

権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。

従来の消滅時効期間(10年)は2項に残っていますので、どちらを当てはめるかは法解釈に委ねられますが、一般的にはこの2項のうち早い方が適用されます。そのため、不当利得返還請求は5年以内にしなければなりません。

賃料請求ができない場合もある

ちなみに、物件の占有状況によっては、賃料相当額の請求ができない場合もあります。

それは、以下のような場合です。

共有名義人全員の合意がある場合(使用貸借)

共有名義人全員の協議によって、物件の占有に際して「使用貸借」の合意が取れている場合には、賃料相当額の請求はできません。

民法第593条~第600条

使用貸借(使用貸借契約)とは、不動産に居住する者に対して所有者が無償で貸し付ける契約のことです。使用貸借契約は借地借家法ではなく民法の適用を受けます。

使用貸借は主に親族間など身内同士で行われ口約束であることが多いため、使用貸借の合意が取れているかどうかを、契約書などで確認することができず、後々、トラブルになりやすいです。

トラブルを回避するには、きちんと共有名義人全員で合意を取ってから使用貸借を行いましょう。

とはいえ、通常は合意さえ取れていればトラブルにはならないでしょう。

なお、使用貸借について、詳しく知りたい方は以下の記事もご確認ください。

相続前から同居していたケース

実際に共有名義の不動産で使用貸借がトラブルになりやすいのは、相続時です。

たとえば、親と同居していた息子・娘などの法定相続人が、遺産分割協議前から相続対象になっている親の実家に同居を続けているケースが代表的です。

もし親と同居していた法定相続人以外に兄弟がいた場合、実家の相続に関しては平等に持分があるはずなのに「親と同居していた相続人だけが単独で実家を占有している」ならトラブルに発展しやすいです。

他の兄弟からしてみれば「共有名義の実家に一人で住んでいるのなら、他の兄弟に持分割合に応じた家賃を払え」という理屈です。

しかし、これは認められません。

親の死の前から親と実家に同居していた息子・娘には、親子間での使用貸借契約が発生しており、その使用貸借契約は「遺産分割協議が終わるまで効果が継続する」からです。

これは過去の判例からも明らかとなっています。

事件番号「平成5(オ)1946」の裁判趣旨

共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物において被相続人と同居してきたときは、特段の事情のない限り、被相続人と右の相続人との間において、右建物について、相続開始時を始期とし、遺産分割時を終期とする使用貸借契約が成立していたものと推認される。

ただし、当然ですが遺産分割協議が終われば、他の共有名義人による賃料相当額の請求ができるようになります。

そのため、遺産分割協議が終わるまでに、適切な遺産分割をして共有持分を整理しておく必要があるでしょう。

なお、共有持分の売却なら弊社AlbaLink(アルバリンク)にお任せください。

弊社には買い取った共有持分を活用できるノウハウがあるので、あなたの共有持分をスピーディーに、かつ適正価格で買い取ることが可能です。

共有持分を売却したいとお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

遺産分割協議時の注意点や遺産分割協議書の書き方は、以下の記事で詳しく解説しています。

明け渡し請求に強い弁護士事務所3選

これまで解説したとおり、明け渡しを求める理由を主張し立証できれば、明け渡し請求が認められる可能性があります。

明け渡し請求をする場合に頼りになる弁護士事務所を3つ紹介します。

|

弁護士事務所 |

弁護士法人 赤坂門法律事務所 |

弁護士法人赤坂見附法律事務所 |

弁護士法人中部法律事務所 |

|---|---|---|---|

| 取り扱い分野 | 明け渡し請求 家賃滞納、建物明渡など |

明け渡し請求 家賃滞納、建物明渡など |

明け渡し請求 家賃滞納、建物明渡など |

| 所在地 | 東京都港区西新橋1-21-8 弁護士ビル307 |

東京都港区赤坂3-21-5 三銀ビル4階 |

名古屋市中村区名駅3-23-6 第二千福ビル5F |

| 問い合わせ | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら |

弁護士法人 赤坂門法律事務所は、立ち退き請求をはじめとして、不動産トラブルに強い弁護士事務所です。

ホームページのトップでもうたってあるとおり、4,500件以上の立ち退き請求の解決実績があります。

東京と福岡に事務所があるため、該当エリアにお住まいの方は相談してみてはいかがでしょうか。

弁護士法人赤坂見附法律事務所は、ホームページのトップに家賃滞納、明渡しについてのことを載せているくらい明け渡し請求に強い弁護士事務所です。

ホームページには、代表の水田弁護士の詳細なプロフィールも掲載されているため、依頼してみたいと思った方は一度相談してみましょう。

なお、明け渡し請求の相談は全国対応しています。

弁護士法人中部法律事務所は、サイト名が家賃滞納・建物明け渡しの弁護士相談サイトとなっているくらい明け渡し請求に強い弁護士事務所です。

初回法律相談は30分無料となっているため、愛知県にお住まいで立ち退き請求について悩んでいる人は一度相談してみても良いでしょう。

物件の占有を続ける共有名義人に対する「明け渡し請求」以外の解決手段

これまで、明け渡し請求ができる場合とできない場合を含めて、できうる対処について詳細に解説しました。

明け渡し請求は相手を強制的に「追い出す」ための訴訟ですし、強行的な手段のためどうしても穏やかでない状況になってしまいますので、なるべく避けたいですよね。

それでは、物件を占有を続ける共有名義人に対して、「明け渡し請求」以外の解決手段はあるのでしょうか。考えられる手段としては以下の通りです。

結論から申し上げますと、物件の占有を続ける共有名義人との問題を今すぐ解消したいなら、共有持分を専門に扱う買取業者に「共有持分を売却する」方法がおすすめです。

共有持分はあなたの独断で売却できるため、他の共有者の同意なしですぐに共有関係から抜け出せるからです(詳しくは本文で)。

なお、弊社Albalinkは共有持分を専門に扱う買取業者で、弊社にお任せいただければ、他の共有者と一切顔を合わすことなく共有持分を売却できます。

「不動産を占有する共有者との問題から一刻も早く解放されたい」とお考えなら、ぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください。

「とりあえず査定額だけ確認したい!」というお問い合わせでも大歓迎です。

>>【占有されている物件の持分も高額売却】無料で買取査定を依頼する

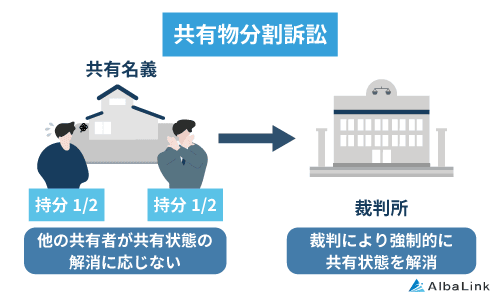

共有物分割訴訟を起こす

「共有物分割訴訟(共有物分割請求訴訟)」は、文字通り共有物を分割するための訴訟です。

共有物分割訴訟を提起することで、最適な分割方法により共有物を分割できます。

しかし、最適な分割方法の判断を行うのは、当事者ではなく裁判官です。

そのため、自身の主張を相手に認めさせるというよりは、話し合っても解決しないトラブルに対して訴えを起こすことで、裁判官による公正な判断を下してもらうという特徴を持っています。

共有名義の不動産を占有されている場合、他の共有名義人は持分割合に応じた使用権を侵害されている状態です。

この状態を解消するために、裁判所の判断により強制的に分割方法が決まる共有物分割訴訟を利用するのはとても効果があります。

次項で、共有分割訴訟による実際の判例を紹介します。

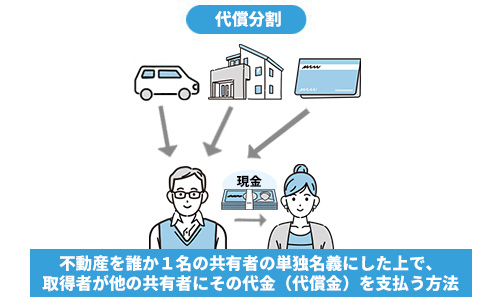

共有分割訴訟により代償分割が認められた判例

過去の判例によれば、共有名義人による占有に際して、共有物分割訴訟において、「占有している共有名義人の単独名義にしたうえで、他の共有名義人に対して持分の価格を賠償させる」という分割方法が認められています。

事件番号「平成3(オ)1380」の裁判趣旨

一 民法二五八条により共有物の分割をする場合において、当該共有物を共有者のうちの特定の者に取得させるのが相当であると認められ、かつ、その価格が適正に評価され、当該共有物を取得する者に支払能力があって、他の共有者にはその持分の価格を取得させることとしても共有者間の実質的公平を害しないと認められる特段の事情があるときは、共有物を共有者のうちの一人の単独所有又は数人の共有とし、これらの者から他の共有者に対して持分の価格を賠償させる方法(いわゆる全面的価格賠償の方法)によることも許される。

この判例における全面的価格賠償は、「代償分割」の1つの方法ですが、競売を避け不動産を残す方法でもあります。

特定の相続人が不動産などの現物を相続する代わりに、他の相続人に金銭などを支払い調整することで分割する方法

そのため、占有を受けている側にとっては、持分相当の金額を受け取ることで自己の権利に相当する代価を回収できます。

また、占有者が単独名義にするために持分を買い取りたいと考えている場合にも、不動産を残したまま単独名義に変更できますから、双方にメリットのある解決方法といえるでしょう。

しかし、この分割方法は上記判決要旨の前半にもあるように、一定の要件に当てはまる時にしか認められません。

そして、明け渡し請求程ではありませんが、あまり穏やかではない解決手段ですし、裁判費用もかかるので、あまりおすすめはできません。

どうしても自分の持分を確保したい場合にだけ、最終手段として検討しましょう。

もし、共有関係から抜け出したいのであれば、訴訟を起こすより、専門の買取業者に自身の共有持分のみ買い取ってもらった方が時間も費用もかかりません。

弊社Albalinkも共有持分の買取を積極的に行っておりますので、ぜひ一度、無料の買取査定だけでもご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。

>>【占有されている物件の持分も高額売却】無料で買取査定を依頼する

なお、以下の記事は共有分割訴訟をよりわかりやすく解説した記事となっております。

あわせてご確認ください。

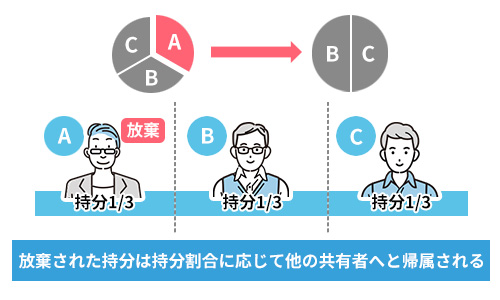

共有持分を放棄する

あなたの共有持分を放棄することで、共有状態を解消できます。

放棄した共有持分の権利は、ほかの共有者が所有する形となります(民法第255条)。

共有持分の放棄に際して、ほかの共有者の同意はいりません。

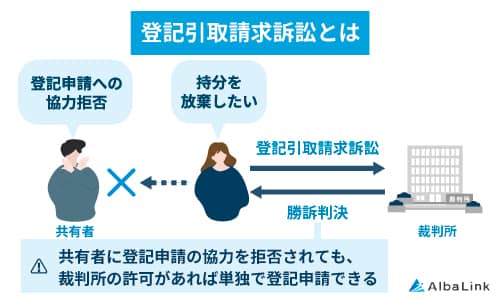

しかし、放棄した共有持分の権利を登記する手続きは、共有者全員の協力が不可欠です。

共有者が登記に協力しなくても登記引取請求訴訟を起こせば裁判所の命令により単独で登記手続きを行えるようになりますが、費用や時間がかかってしまう点に注意が必要です。

なお、登記引取請求訴訟については以下の記事で詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。

共有持分を売却する

「他の共有名義人による不動産の占有トラブルから一刻も早く解放されたい」とお考えなら、あなたの共有持分の売却を検討してください。

共有持分は、各共有者が持つ不動産の所有権なので、独断で自由に売却できます。

そのため、共有持分を売却すれば共有関係から抜け出せるので、不動産の占有トラブルから瞬時に開放されます。

共有持分の売却する方法は以下の3つです。

- 「占有を続ける共有名義人」に売却する

- 「一般の第三者」に売却する

- 「専門の買取業者」に売却する

以下で1つずつ順に解説していきますが、先に結論をお伝えしてしまうと、上記3つの中で最も確実に早く共有持分を売却できるのは、専門の買取業者に売却する方法です。

弊社Albalinkは訳アリ物件専門の買取業者として、他社では断られるような複雑に利権が絡まる共有持分を多数買い取ってきました。

実際、弊社は下記のように全国各地の共有持分を買い取っており、中には1000万円以上で買い取ったこともあります。

ただ、上記のような買取事例だけを見せられてもピンとこない方もいるでしょう。

そこで、弊社が共有持分を買い取ったお客様からいただいた、直筆のメッセージも紹介します。

引用元:お客様の声(Albalink)

このお客様は共有者である親族と折り合いが悪く、話し合いができる関係ではありませんでした。

そのため、弊社が共有持分を買い取ったことで「(共有者と)やり取りをしなくて済むようになり、気持ちが楽になった」というメッセージをお寄せくださいました。

上記のお客様以外にも、弊社に物件の買取依頼をしていただいたお客様からは「肩の荷が下りた」「もっと早く依頼すれば良かった」といった感謝の言葉を多数いただいております(下記Google口コミ参照)。

また、弊社はお客様からの評価が高いだけでなく、不動産買取業者としては数少ない上場企業でもあり、社会的信用も得ています。

信頼できる買取業者に安心して共有持分を売却し、共有関係から解放されたい方はぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(売却前提の問い合わせでなくても構いません)。

なお、共有持分の売却については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

占有を続ける共有名義人に売却する

あなたの共有持分を、不動産の占有を続ける共有名義人に売却すれば、占有トラブルから解放されます。

共有持分を占有者に売れば、あなたの持分は占有者に移転します。

あなたは共有名義から抜けることになり、占有されている不動産とも、占有者とも、今後一切関わる必要がなくなります。

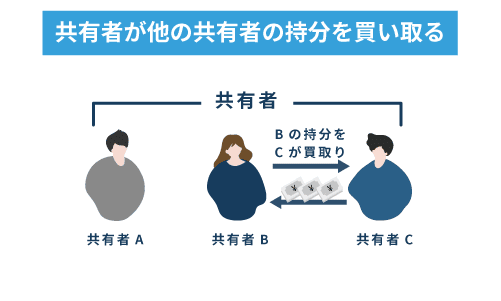

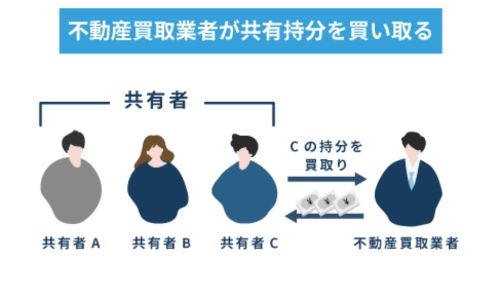

たとえば、以下の画像のように、不動産を共有者3人で「持分1/3」ずつ持っていて、仮に共有者AとBが不動産を占有しているとします。

この場合、共有者C(あなた)が共有者Bに持分を買い取ってもらえば、不動産の名義は占有しているAとBだけになり、Cは不動産の名義から抜けられるので、占有トラブルをきれいに解決できます。

ただし、共有者AやBに、Cの共有持分を買い取るだけの資金がない場合、この方法は実現できません。

不動産を占有している共有者に持分を買い取るだけの資金があれば有効な解決手段ですが、資金を持ち合わせていなければ他の方法を考える必要があります。

一般の第三者に売却する

あなたの共有持分を、「一般の第三者」に売却する方法でも、占有トラブルから抜け出すことができます。

共有持分を第三者に売却し、共有名義から抜け出せば、あなたは共有不動産に一切関わらなくて良くなるからです。

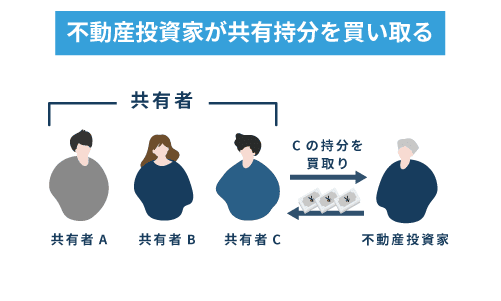

たとえば、不動産を共有者3人で「持分1/3」ずつ持っていて、仮に共有者AとBが不動産を占有しているとします。

共有者C(あなた)の共有持分を「不動産投資家」に買い取ってもらえば、共有者Cは占有トラブルから抜け出すことができます。

ただし、共有持分を一般の第三者に売却した場合、まったくの赤の他人である第三者(上記の例だと「不動産投資家」)が不動産の名義人に加わることになります。

そのため、不動産の扱い方に関して意見が合わず、新たに加わった名義人と、共有者AやBが揉める恐れがあります。

それが飛び火して、「赤の他人に持分を勝手に売るなんて何事だ!」と、また新しい揉め事に発展してしまうかもしれません。

このように、共有持分を第三者に売ってしまえば、共有関係から抜け出せますが、その後も他の共有者からクレームを入れられたりと、揉め事に巻き込まれる恐れがあります。

ですから、共有持分を売却するのであれば、次項で説明する、専門の買取業者に売却することをお勧めします。

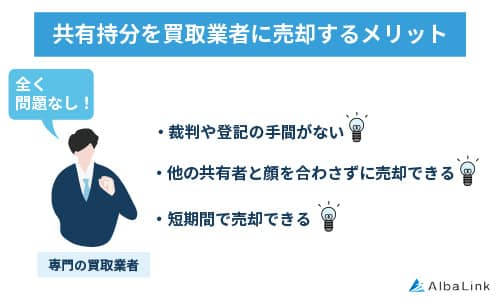

専門の買取業者に売却する

あなたの共有持分を、共有持分を専門に扱う買取業者に売却する方法でも、不動産の占有トラブルから解放されます。

専門の買取業者に共有持分を買い取ってもらえば、あなたの代わりに買取業者が不動産の名義人になるので、あなたは共有不動産に関わる必要がなくなります。

たとえば、以下の画像のように不動産を共有者3人で「持分1/3」ずつ持っていて、仮に共有者AとBが不動産を占有しているとします。

共有者C(あなた)の共有持分を不動産買取業者に買い取ってもらえば、代わりに買取業者が不動産の名義人に加わるので、あなたは共有不動産と一切関わらなくて良くなります。

おまけに、専門の買取業者は資金が潤沢なので、「お金がなくて共有持分を買い取れない」といったことがなく、確実に買い取ってくれます。

また、不動産投資家のような一般の第三者が買い取った場合のリスクである「他の共有者と不動産の扱い方で揉める」ということがありません。

専門の買取業者は、共有持分の扱いに慣れているので、他の共有者としっかり対話を行って穏便に話を進めてくれるからです。

「一刻も早く占有トラブルから解放されたい」とお考えなら、専門の買取業者に共有持分を買い取ってもらうことを検討してください。

次項では弊社による実際の買取事例を紹介します。

弊社による共有持分の買取事例

弊社Albalinkは訳アリ物件専門の買取業者として、共有持分も積極的に買い取っております。

実際、以下のように、占有者がいた共有持分を250万円で買い取ったこともあります。

兄弟3人で実家を相続したのですが、一番上の兄が実家を独り占めしており、話し合いにも応じず、持分相応の家賃も支払ってくれず、困り果てていました。

追い出すための訴訟も考えましたが、事を荒立てたくなかったのと、費用や時間がかかるために断念しました。

そんな時、ネットでAlbalinkさんのことを知り、藁にもすがる思いで相談し、私自身の共有持分のみ買い取ってもらいました。

想像以上の高値で買い取っていただけ、共有関係から抜け出せたこともありがたかったですが、それ以上に、買取後に兄弟との話し合いを行ってくれたことが助かりました。

Albalinkさんに依頼したおかげで、時間も費用もかけず、兄弟と直接話し合う手間もなく、共有関係から抜け出せました。しかも、売却金も手にすることができ、Albalinkさんには本当に感謝しています。

上記の事例では、最終的に他のご兄弟の持分も弊社が買取り、リフォームをほどこしたあとに、提携している不動産投資家に再販いたしました。

他の共有者である、ご兄弟との話し合いには、それなりに時間もかかりましたが、弊社は弁護士とも連携しているため、穏便かつ粛々と進めることができました。

このように、弊社は訳アリ物件専門の買取業者として、豊富な実績とノウハウがあり、処分に困る物件を多数買い取ってきました。

上記の買取事例を読み、「自分も早く共有関係から抜け出したい」と思った方は、今すぐ弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。

まとめ

今回は、「共有名義の不動産を単独で占有する共有名義人を追い出せるか」をテーマに、明け渡し請求ができる場合とできない場合についてや、明け渡し請求以外の対処法などを解説しました。

原則として、物件の占有を続ける共有名義人に対する「明け渡し請求」は、特別な理由がない限りは認められません。

とはいえ、占有状態を放置しておくと、所有権までも奪われてしまうリスクがあります。

そのため、明け渡し請求ができない場合は、まずは共有持分割合に応じた賃料相当額の請求を交渉してみるところから始めましょう。

どうしても支払いに応じない場合は、穏やかではないですが共有物分割請求訴訟を行うか、占有者に自分の共有持分の買取を交渉してみましょう。

それでも話が進まない場合や、もうトラブルに巻き込まれたくないといった場合には、自分の共有持分のみの売却を検討してみることをおすすめします。

共有持分を売却した瞬間に共有関係から抜け出せるので、今後一切不動産占有トラブルに巻き込まれることはありません。

共有状態におけるトラブルから解放されたいのであれば、共有持分を確実に買い取ってくれる専門の買取業者へ相談してください。

なお、弊社Albalinkは共有持分のような訳あり物件を専門に扱う買取業者で、「フジテレビ」を始めとする各メディアに取り上げられた実績があります。

弊社は「全国対応」、査定や相談は「無料」で弁護士や司法書士とも提携しております。

「一刻も早く、共有トラブルから開放されたい」とお考えなら、まずは弊社の無料買取査定をご利用ください。

「とりあえず査定だけしたい」「まずは話を聞いてほしい」といったお問い合わせでも構いません。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら