共有持分は自分の意思で自由に処分できる

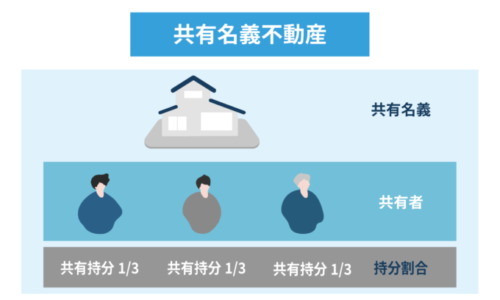

共有持分とは、1つの不動産を複数人で共有した際におけるそれぞれの所有権割合のことです。

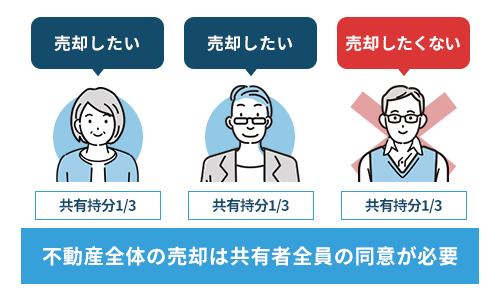

共有者全員が共有不動産に対する使用収益権を持っているため、処分するにはすべての共有者の承諾を得る必要があります。

この場合の「処分」とは、建物の建て替え・土地の造成などの物理的変化をともなう行為や、所有権を失う売買・贈与契約などの法律的な変更行為を指します。

一部の共有者によるこれらの行動によって、他の共有者が不利益を被る可能性があります。

そのため、共有不動産に大きな変化が生じる行為に関しては、民法251条によって他の共有者の承諾を得なければ変更できないと定められているのです。

各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。

ただし、共有持分はあくまでも個人の権利であることから、自分の意思で処分できます。

その際は他の共有者の承諾を得る必要もありません。

たとえば、離婚後に夫婦の共有状態となっている不動産のうち、自身の持分のみであれば配偶者に相談せずに売却できます。

また、相続した土地や建物の共有持分を、他の共有者の承諾を得ずに処分することも可能です。

他の共有者の同意を得ずに処分できるため、共有者全員の承諾を得られそうもない場合は自分の持分のみを処分して共有状態を解消するのもひとつの方法でしょう。

| 処分の範囲 | 条件 |

|---|---|

| 共有不動産全体の処分 | 共有者全員の承諾が必要 |

| 自身の共有持分の処分 | 各共有者単独で可能 |

共有名義・共有持分の概要については、以下の記事で詳しく解説しています。

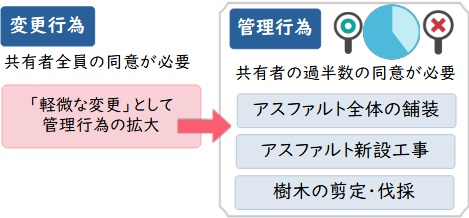

管理行為は共有者の過半数の同意が必要と民法で規定

共有不動産全体の変更に関わる行為をするには共有者全員の同意がなければなりませんが、「管理行為」については共有持分割合の過半数の合意があれば可能です(民法252条第1項)。

管理行為とは「変更にはいたらない程度の共有物の利用・改良行為」のことで、具体的には「一定期間を超えない範囲での共有不動産の賃貸」などが該当します。

なお2023年4月の民法改正に伴い、それまで変更行為に該当していた軽微なリフォームなども、持分割合の過半数の同意で行えるようになりました(民法第251条第1項、同第252条第1項)。

なお、不動産の共有に関する民法の条文については以下の記事で詳しくまとめているので、併せて参考にしてください。

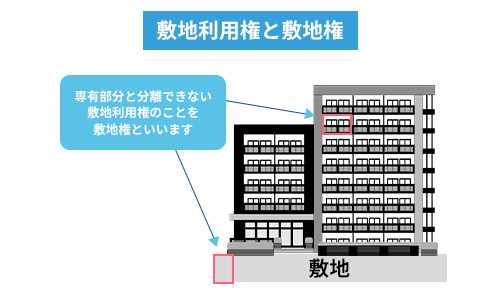

マンションの処分は区分所有権・敷地利用権・共用部分のセット

分譲マンションのように1棟の建物が複数の住居などで構成されている区分所有建物の場合、所有者が持っている権利は以下のとおりです。

これらの権利は一体化しており、原則として単独では処分できません。

マンションの共有持分を処分する際は、区分所有権と敷地利用権、共用部分の共有持分をセットで扱うよう区分所有法で制限されているためです。

参照元:e-Gov法令検索|区分所有法第15条第2項、同第22条

たとえば一戸建ては建物と土地を別々に登記できますが、マンションは区分所有法によって専有部分の所有権と敷地利用権を一体で登記しなければならず、分離処分ができません。

このように建物と土地が一体化された権利形態を「敷地権」と呼びます。

共有持分と区分所有の違いについてはこちら記事で詳しく説明しています。

ただし、1983(昭和58)年の区分所有法改正以前のマンションについては建物と土地の権利がわかれている可能性があるため注意が必要です。

該当するマンションの共有持分の処分を検討している際は、登記簿をよく確認しましょう。

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

共有持分を処分する5つの方法

ここからは、共有持分を処分する5つの方法についてご紹介します。

それぞれにメリットとデメリットがあるため、自身の状況に応じて最適な方法を選択するとよいでしょう。

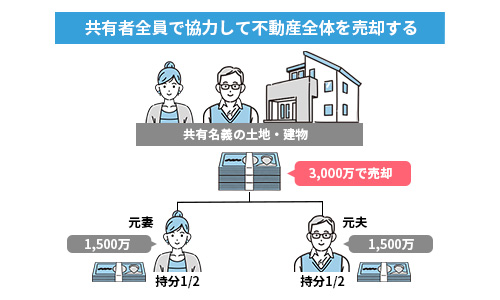

共有不動産全体を売却する

他の共有者にも処分の意思がある場合は、共同で共有不動産を売却する方法があります。

共有持分のみの売却とは異なり、共有不動産全体の売却は買い手にとっても不動産の活用ができるメリットがあるため、市場価格で売れる可能性が高いでしょう。

売却によって得た現金を共有者全員で分けられる点もメリットといえます。

しかし、共有者のうち1人でも反対する人がいれば売却できません。

また、売却益の取り分は共有持分の割合に応じて分配するのが原則ですが、売却価格を巡ってもめる可能性があるため注意が必要です。

トラブルを未然に防ぐためにも、最低売却価格や売却益の分配方法について事前に共有者間で話し合って決めておくことが大切です。

共有持分を第三者へ売却する

共有者全員の承諾を得るのが難しい、あるいは秘密裏に処分したい場合は、共有持分を第三者へ売却する方法がおすすめです。

前述のように、自身の共有持分のみであれば他の共有者の承諾を得ることなく処分できます。

ただし、共有持分単独では不動産としての利用価値がないため、不動産仲介業者を通じて一般の第三者へ売ることは難しいでしょう。

抵当権が設定されている共有持分の売却も可能ですが、このケースの場合、買い手は抵当権ごと買い取ることになるため、やはり処分は困難といわざるを得ません。

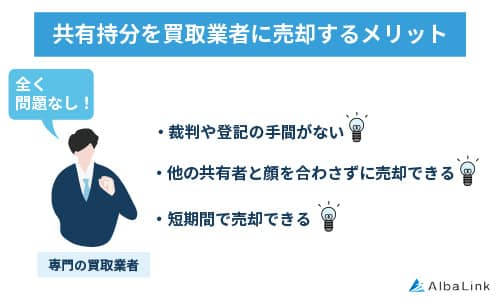

しかし共有持分を専門としている買取業者であれば、他の共有者との権利調整など共有持分の運用法に長けているため、確実に売却できます。

買取業者が直接買い取ることから早期の現金化も可能です。

いち早く共有状態を解消したい方に向いている方法といえるでしょう。

なお、弊社AlbaLink(アルバリンク)は、共有持分の買取に特化している専門の買取業者です。

一般の不動産業者では買い取らない物件を購入する訳アリ物件専門の買取業者として、フジテレビの「newsイット!」に取り上げられた実績もあります。

弊社なら、あなたの共有持分をスピーディーに、かつ適正価格で買い取ることが可能です。

共有持分を売却して共有状態を解消したいとお悩みの方は、ぜひ一度弊社へご相談ください。

>>【共有持分のみで高額売却・トラブル解消】無料で査定を依頼

なお、以下の記事では厳選した共有持分の買取業者を紹介しているので、併せてご参照ください。

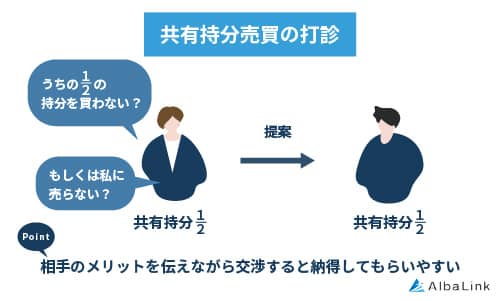

共有持分を他の共有者へ売却する

共有持分を一般の第三者へ売却するのは困難ですが、共有者相手であればスムーズに売却できる可能性があります。

たとえば2人で共有している場合、共有者は共有持分を買い取ることで不動産を自由に活用できるため、建て替えたり、市場価格で売却できるといったメリットを享受できるでしょう。

また共有持分割合が2分の1を超えると、他の共有者の承諾を得なくても短期賃貸借契約締結(土地は5年、建物は3年)や小規模な増改築などの行為ができるため、共有者へ買い取ってもらえる可能性は高いといえます。

しかし、共有者に共有持分を買い取る財力や意思がなかったり、そもそも関係性が悪く気軽に相談できるような間柄ではなかったりするときの売却は難しいでしょう。

兄弟や親族間での売買の場合は安く買いたたかれてしまうことがある点にも注意が必要です。

以下の記事でも共有持分の売却方法を詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。

共有持分を贈与する

家族や親族などに無償で贈与するのも共有持分を処分する1つの方法です。

贈与する相手は自由に選べ、共有者の承諾も必要ありません。共有者以外の第三者への贈与も可能です。

ただし、贈与は相手の合意がなければ成立しません。

また、贈与の際は受け取った側に贈与税が課せられる点に注意が必要です。

贈与税は年間で110万円の基礎控除を受けられるため、共有持分の評価額が110万円以下であれば税金はかかりません。

しかし不動産の場合は想定以上に評価額が高くなることがあるため、事前に相手側に説明しておくと、納税資金の準備に余裕を持って取り組めます。

共有持分を所有・取得・譲渡(売却・贈与)した場合の税金については、以下の記事で詳しく解説しています。

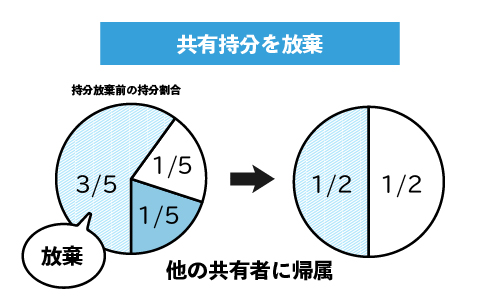

共有持分を放棄する

贈与とは異なり、共有持分の放棄は自分の意思のみで行うことが可能です。

他の共有者の承諾も必要ありません。

手放した共有持分は他の共有者のものとなります。

ただし、共有持分の放棄はいわば早い者勝ちです。

他の共有者が権利を手放して単独所有者となったときは放棄できません。

農地や畑、山林など収益性がない不動産を所有することになった場合は売ろうにも売れず、固定資産税や維持管理費などを支払う責任のみが課されるケースもあるため注意が必要です。

共有持分を放棄する際は、他の共有者と一緒に所有権移転登記を申請しなければなりません。

共有者との関係性が悪いときは協力を得られない可能性もあります。

その場合は裁判所に登記手続きへの協力を求める訴訟(登記引取請求訴訟)を起こして認められれば、単独で所有権移転登記を行えます。

しかし時間や費用がかかってしまう点はデメリットでしょう。

一方、共有持分を放棄したとしても、その年の固定資産税を支払う必要はあります。

放棄によって共有持分を取得した共有者には贈与税が課せられる点も押さえておきましょう。

登記引取請求訴訟については、以下の記事で詳しく解説しています。

また共有持分の放棄を検討している方は、まず以下の記事をぜひご一読ください。

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

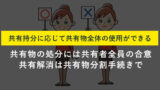

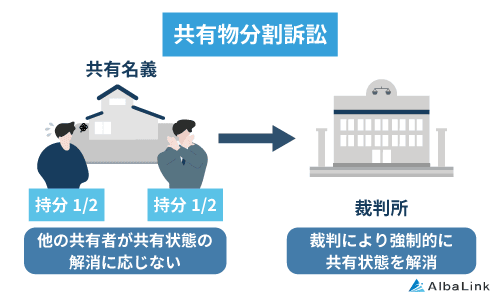

話し合いがまとまらない場合は共有物分割請求も検討

共有持分を処分するにあたり、もっとも円滑に事が運ぶのは共有者で協力して共有不動産全体を売却する方法ですが、必ずしもすべての共有者が売却を望んでいるとは限りません。

そのような場合でも、共有物の分割を請求すれば共有不動産を単独名義にして処分することが可能です。

ここからは、共有物分割請求の方法や流れをご紹介します。

共有物分割請求が適しているケース・適していないケースについては、以下の記事で詳しく解説しています。

共有物分割請求の方法

共有物分割請求は、民法にも規定された共有持分権者の権利です。

共有者のうちの1人が共有物の分割を請求した場合、他の共有者は共有状態の解消に向けた協議を行う義務を負います。

しかし協議が成立しなかった場合は裁判所に「共有物分割請求訴訟」を起こし、判決によって分割を認めてもらわなければなりません。

共有物の分割方法は、主に以下の3種類です。

・代償分割

・換価分割

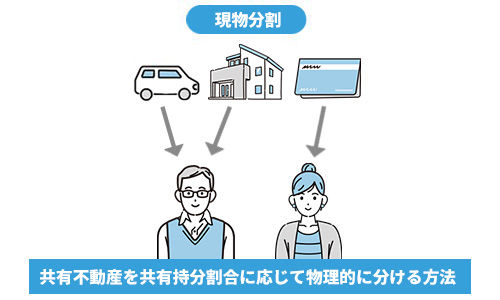

現物分割

その名のとおり、相続財産そのものを相続人の間で分ける方法です。

たとえば車や家を兄が、預貯金を妹が相続するといった形です。

一例として、複数人で所有している土地の場合は持分割合に応じて分割して登記します。

これにより各共有者はそれぞれ単独で土地を所有できるため、処分も活用も自分の意思で行えるようになるのです。

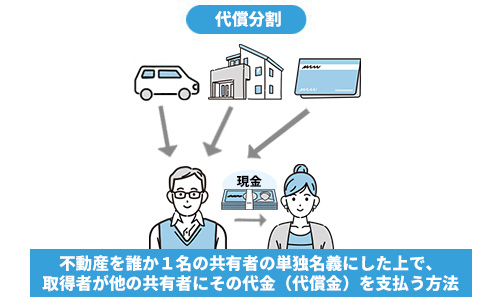

代償分割

一戸建てやマンションなどの建物は物理的に分割できません。

その場合は特定の人が共有物の権利を取得し、他の共有者に代償金を支払う「代償分割」を行って共有状態を解消する方法があります。

ただし、代償金を巡ってトラブルが発生するケースがあるため、事前によく話し合うことが大切です。

換価分割

共有物を売却して共有状態を解消する方法で、持分割合に応じて売却代金を分配します。

その際は共有不動産の売却に精通した不動産会社へ依頼すれば、他の共有者との交渉を安心して任せられるでしょう。

また何らかのトラブルが発生したとしても、弁護士と提携しているためスムーズな解決が期待できます。

上記の分割方法がありますが、共有者間で協議がまとまらなかった場合、裁判所から競売判決が下されることがあるため注意が必要です。

競売の場合は市場価格の7~8割ほどの金額でしか売れず、結果的に共有者全員が不利益を被ってしまうため、この場合は裁判ではなく和解で解決できる道を探ることをおすすめします。

共有物分割請求の流れ

共有物分割請求は以下の流れで行います。

1.共有物分割協議を行う

共有物分割請求を行う前に、まず共有者間で話し合う必要があります。

実際に顔を合わせて話をする必要はなく、電話やメールでのやり取りでも可能です。

土地を分筆するのか、持分を誰が買い取るのかなどの協議を行い、合意にいたれば共有状態を解消できます。

2.共有物分割調停を行う

協議が決裂したのち、間に調停委員が入って協議を継続します。

しかしあくまでも協議の延長であり、話が進まない可能性は十分にあるでしょう。

なお、必ずしも調停を行う必要はなく、すぐに裁判を起こすことも可能です。

3.共有物分割請求訴訟を起こす

共有者間で話し合っても合意を得られない場合は、該当不動産の所在地、または被告となる共有者の住所地を管轄する地方裁判所で裁判を行います。

その後、裁判所が命じた判決に従い、現物分割、代償分割、競売のいずれかの方法で共有物を処分し、共有状態を解消します。

判決が出るまでの期間の目安は約半年です。

共有物分割請求訴訟にかかる費用

共有物分割請求訴訟を起こす際には、以下の費用が発生します。

・郵便切手代

・弁護士費用

・不動産鑑定費

印紙代は、建物の場合は固定資産税評価額×1/3×持分割合、土地の場合は固定資産税評価額×1/6×持分割合によって算出された金額(訴額)に応じて異なります。

たとえば訴額が100万円のときは1万円、200万円のときは1万5,000円です。

郵便切手代は裁判所から各共有者へ書類を送付するための費用です。

金額は裁判所ごとに異なりますが、東京地方裁判所の場合は訴える共有者が1人であれば6,000円。被告が1人増えるごとに2,144円加算されます。

訴額に対する印紙代や郵便切手代は裁判所のホームページで確認できます。

また、共有物分割請求訴訟を弁護士に依頼して行う場合は弁護士費用がかかります。

報酬額は弁護士によってさまざまなため、事前に確認しておくとよいでしょう。

一方、代償分割の判決が下された際、共有不動産の査定額を算出するために不動産鑑定費が発生します。

費用は担当する不動産鑑定士によって異なりますが、50万円以上かかることもあります。

共有物分割請求については詳しくはこちらでも解説しています。

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

共有持分の処分時に他の共有者とのトラブルを防ぐポイント

共有持分は他の共有者の承諾なしで自由に処分できますが、他の共有者との間にトラブルが起こったり、共有持分を買い取った第三者と他の共有者がもめたりする可能性がある点には注意が必要です。

ここでは、共有持分の処分時に他の共有者とのトラブルを防ぐポイントについて解説します。

共有者と今後の活用方法を確認する

共有持分の処分を検討する前に、まずは共有者と今後の活用方法について相談することをおすすめします。

現金化したい、賃貸物件として収益を上げたい、自分で住みたいなど共有物に対する考え方は人によって異なります。

前述のように、不動産の売却や建て替えを行うには共有者全員の承諾が必要です。

共有者全員で話し合った結果、意見が一致すればまったく問題はありません。

共有者も処分を検討している場合は、共有物を全体で売却する道が開かれます。

しかし、時には主張が食い違ってしまうこともあるでしょう。

話し合いで解決するのが困難であり、トラブルが発生する可能性が高いと感じた場合は、ご自身の共有持分だけの売却も検討するとよいでしょう。

>>【共有持分のみで高額売却・トラブル解消】無料で査定を依頼

共有者へ事前に伝える

トラブルを防ぐには、共有持分を処分したい旨を共有者へ事前に伝えることが重要です。

たとえば買取業者に共有持分を買い取ってもらうケースの場合、その業者が共有者ともめ事を起こす可能性は否定できません。

なかには共有者に持分を売るよう押しかけたり、高く買い取るよう迫ったりする悪徳業者もいます。

そのようなトラブルが発生したら他の共有者との関係にひびが入り、二度と元には戻れないでしょう。

トラブルを未然に防ぐため、共有持分を処分する際は実績のある買取業者を選び、慎重に売却を進めることをおすすめします。

以下の記事では、他の共有者に持分を売却されてしまったときに起こり得るトラブル事例について解説しています。

併せて参考にしてください。

共有状態を解消するには売却がおすすめ

ここまでご紹介してきたように、共有持分を処分するにはさまざまな方法があります。

しかし、共有不動産全体を売却するには共有者全員の承諾が必須です。

また、他の共有者に持分を売ろうとしても、相手に買い取る意思がなければ成立しません。

一方、共有物分割請求訴訟を起こして強制的に共有状態を解消するやり方もありますが、時間や費用がかかり、また最終的には競売にかけられてしまうリスクもあるため、あまり現実的とはいえないでしょう。

共有持分をなるべく早く、確実に処分したいときは、共有持分を専門に取り扱う買取業者に売却する方法をおすすめします。

共有持分単独では不動産の活用ができないため、一般の不動産仲介業者に依頼しても断られてしまうケースがほとんどでしょう。

共有持分を専門に取り扱う買取業者は他の共有者からも持分を買い取って賃貸物件として活用したり、買い取った共有持分を資産として運用したりといった独自のノウハウを持っているので、原則どのような共有持分でも買い取ってもらえます。

また、専門の買取業者は弁護士や司法書士などの専門家と提携していることが多く、たとえトラブルが発生したとしても法律に則った速やかな解決を期待できます。

本来、売主が行う共有者との調整も不要になるため、スムーズに売却を進められるでしょう。

共有者との話し合いがまとまらなかった場合は、共有持分買取業者への売却を検討してはいかがでしょうか。

弊社Albalinkは訳アリ物件専門の買取業者として、他社では断られるような複雑に利権が絡まる共有持分を多数買い取ってきました。

実際、弊社は下記のように全国各地の共有持分を買い取っており、中には1000万円以上で買い取ったこともあります。

ただ、上記のような買取事例だけを見せられてもピンとこない方もいるでしょう。

そこで、弊社が共有持分を買い取ったお客様からいただいた、直筆のメッセージも紹介します。

引用元:お客様の声(Albalink)

このお客様は共有者である親族と折り合いが悪く、話し合いができる関係ではありませんでした。

そのため、弊社が共有持分を買い取ったことで「(共有者と)やり取りをしなくて済むようになり、気持ちが楽になった」というメッセージをお寄せくださいました。

上記のお客様以外にも、弊社に物件の買取依頼をしていただいたお客様からは「肩の荷が下りた」「もっと早く依頼すれば良かった」といった感謝の言葉を多数いただいております(下記Google口コミ参照)。

また、弊社はお客様からの評価が高いだけでなく、不動産買取業者としては数少ない上場企業でもあり、社会的信用も得ています。

信頼できる買取業者に安心して共有持分を売却し、共有関係から解放されたい方はぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(売却前提の問い合わせでなくても構いません)。

株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら