遺産分割協議書とは遺産の分割方法や割合をまとめた書類

遺産分割協議とは、被相続人(故人)の財産について、法定相続人全員で分割方法や割合を話し合うことです。

遺産分割について合意した結果をまとめた書類を「遺産分割協議書」といいます。

遺産分割協議書には、相続人全員が署名捺印し、それぞれ1通ずつ所持するため、将来のトラブル防止につながります。

遺産分割協議書が必要な3つのケース

遺産分割協議書を作成する必要があるのは、以下の3つのケースです。

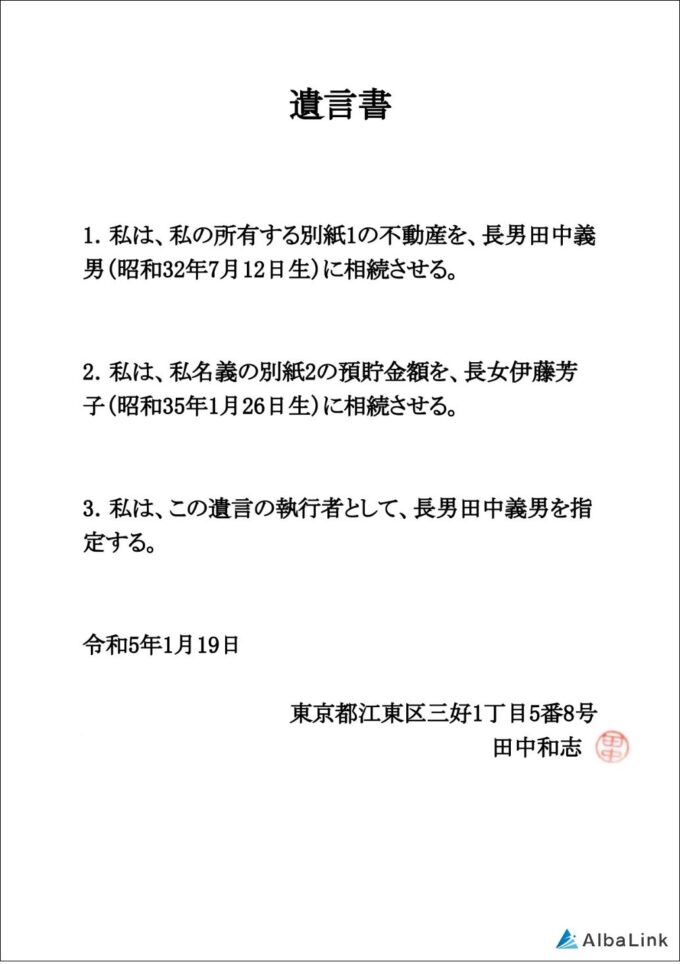

- 遺言書が存在しない

- 遺言書と異なる内容で相続する

- 遺言書が無効である

それぞれ詳しく解説します。

遺言書が存在しない

被相続人が遺言書を残しておらず、相続人が複数いるときは、基本的には遺産分割協議を行います。

遺産分割について合意した遺産分割協議書には、相続人全員の署名と印鑑があるため、法的効力を持ちます。

ただし、自筆証書遺言書保管制度を利用して、法務局に保管している場合や秘密証書遺言を作成していた可能性もあるため、本当にないか十分に探す必要があるでしょう。

自筆証書遺言を画像データとして法務局に保管する制度

遺言内容を被相続人が死亡するまで秘密にできる遺言書

参照元:日本公証人連合会|秘密証書遺言書

遺言書と異なる内容で相続する

遺言書が見つかった場合でも、相続人が遺言書の内容について納得できない場合は遺産分割協議を行うことが可能です。

ただし、いくら民法で定められていても、実際に遺言書がある場合、相続の実務では遺言書の内容が遺産分割協議よりも優先されています。

1991年に最高裁で「遺産分割協議よりも遺言書の内容が優先される」と判断されたことが影響している結果ですが、以下の条件を満たしている場合については遺言書があっても遺産分割協議によって、遺言の内容と異なる遺産分割を行うことが可能です。

参照元:裁判所|裁判例結果詳細

- 遺産分割協議が遺言で禁止されていないこと

- 相続人全員が合意していること

- 遺言執行人の合意があること

遺言書が無効である

遺言書が法的な要件を満たしていない場合は、遺言自体が無効となる可能性があります。

遺言書が無効になるのは、自筆証書遺言であることがほとんどです。

【自筆証書遺言】

遺言書は、一般的に「公正証書遺言」「自筆証書遺言」どちらかの形式でつくられます。

公正証書遺言は、公証人という法律の専門家が作成するため、方式の不備で遺言が無効になる恐れがありません。

また、遺言をその場で訂正する場合でも、公証人が責任をもって訂正手続きを行うため、有効性の高い遺言書といえます。

一方、自筆証書遺言は、自分で作成するため、法律的に見て不備な内容になりがちです。

さらに、自筆証書遺言は、誤りを訂正した場合には、厳格な方式で対処する必要があるため、方式不備で無効になる危険性もあります。

民法で定められた自筆証書遺言の要件については、以下のとおりです。

- 遺言書の全文,作成日付、遺言者氏名を自書し,押印する

- 財産目録は、パソコンを利用したり、不動産の登記事項証明書や通帳のコピー等の資料を添付したりする方法で作成することが可能だが,その目録の全てのページに署名押印が必要

- 書き間違った場合の訂正や内容を追加する場合は、署名し,訂正又は追加した箇所に押印する

上記の項目の中で1つでも不備があれば、無効になる可能性があるため、自筆証書遺言を作成する場合は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

なお、共有持分の遺言書の正しい作成方法については以下の記事で詳しく解説していますので、併せてご確認ください。

マンションを共有持分で相続する際の遺産分割協議の5つの流れ

実際に共有でマンションを相続するときは、以下の5つの流れで遺産分割協議を行います。

- 相続人を調査する

- 相続財産を調査する

- 遺産分割協議を行う

- 遺産分割協議書を作成する

- 相続登記を行う

それぞれ順番に解説します。

相続人を調査する

相続手続きにおいて、最初に行うことは法定相続人の可能性がある人を調査することです。

具体的に法定相続人を特定するには、以下の書類が必要となります。

- 被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本

- 除籍謄本

- 改正原戸籍謄本

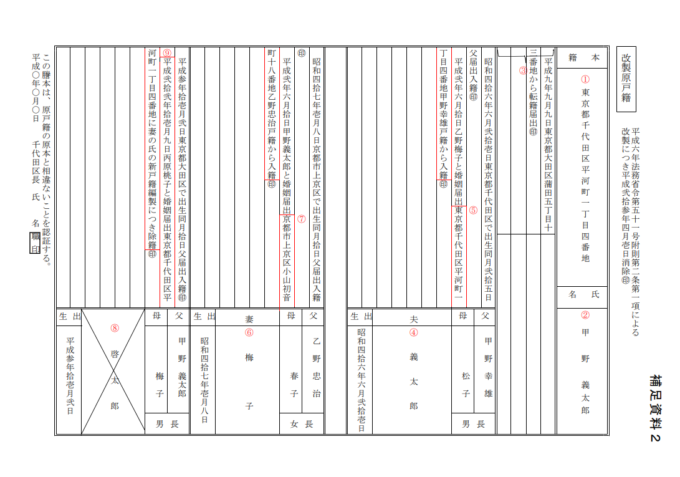

改正原戸籍謄本(下図参照)とは、法律が改正される前の戸籍のことで、直近では1994年にコンピュータ化の改製が行われたため、それ以前の戸籍が改製原戸籍のことです。

引用元:法務省|改製原戸籍

上記のような書類で、被相続人に認知している子どもがいることが発覚することも少なくありません。

戸籍を確認せずに遺産分割協議を行った場合は、遺産分割協議自体が無効になるため慎重に確認することをおすすめします。

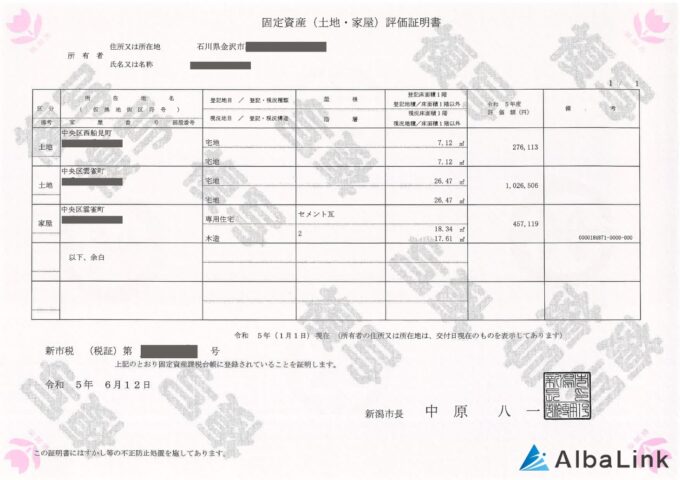

相続財産を調査する

つぎに、被相続人の相続財産を洗い出しましょう。

相続財産には、預貯金や株、不動産などの資産価値のあるものに加え、借金などの負債も含まれます。

預貯金を調べるには、通帳などで取引のあった金融機関を特定し、残高証明書を発行してもらいます。

不動産に関しては、被相続人が所有していた登記識別情報や固定資産税の納税通知書、または固定資産評価証明書(下図参照)や名寄帳を管轄内の市町村役場に申請・取得して特定しましょう。

【固定資産評価証明書】

有価証券においては、株券などで取引のあった証券会社を特定するか、手がかりがなければ証券保管振替機構に問い合わせるという方法もあります。

証券保管振替機構とは、有価証券取引の管理を行っている機関で、情報開示請求によって、被相続人が取引していた証券会社を特定することが可能です。

参照元:証券保管振替機構|ご本人又は亡くなった方の株式等に係る口座の開設先を確認したい場合

また、借金の調べ方として、契約書や催促状などで借入先を調べたり、信用情報機関に情報開示請求したりといった方法があります。

信用情報機関とは、クレジット、ローンなどの利用状況について登録されている機関のことで、CIC(クレジット会社)、JICC(消費者金融)、全国銀行個人信用情報センター(銀行)の3つを調べれば、借金のほとんどを確認することが可能です。

借金は調査漏れがあると、あとから大問題に発展する恐れがあるため、徹底的に調査することをおすすめします。

後から共有持分が見つかったらどうなる?

遺産分割協議書の作成を行い、後から共有持分が見つかった場合は、原則相続人全員の共有財産となります。

あらためて、遺産分割協議を行い、相続人全員の合意が必要で話し合う必要があるのです。

たとえば、相続財産としてマンションとは別に戸建てもあった場合で、建物と土地の合意はできていた場合でも、あとから私道持分が発覚することがあります。

遺産分割協議書を作成していても、建物や土地のみの合意としては有効ですが、私道持分は、あくまで相続人全員の共有財産となります。

ただし、一から遺産分割協議をやり直す必要はなく、合意できていない共有財産だけ話し合いをすれば問題ありません。

相続財産としてマンションとは別に戸建てがあり、かつ私道持分があるケースは少ないといえますが、私道持分は相続財産であることを見落とされがちなため注意が必要です。

遺産分割協議を行う

相続人を把握して、相続財産をすべて調べたら、相続人全員で遺産分割協議を行います。

しかし、相続人が複数人いるケースでは、遠方に住んでいたり、病気で入院していたりといった理由で、対面で話し合いすることが困難な可能性があります。

直接対面での話し合いが難しい場合はインターネットでのビデオ通話、またはメールや電話などで話し合いを進めることが可能です。

最終的に相続人全員の合意が取れ、書面が交わせれば、問題ないため、対面での話し合いでなくても問題はありません。

また、相続人の中で、どうしても連絡がつかない人がいる場合は、不在者の従前の住所地または居所地の家庭裁判所へ「不在者財産管理人」の申し立てをして選任してもらう必要があります。

不在者財産管理人とは、行方不明の人の財産を管理する人のことで、一般的に弁護士や司法書士などの専門家から選任されます。

参照元:内閣府|不在者財産管理人制度

ただし、不在者財産管理人は裁判所の監督下におかれ、報酬が発生する可能性もあるため注意が必要です。

遺産分割協議書を作成する

相続人全員で話し合い、合意したら、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書には相続人全員の署名と捺印が必要なため、合意した内容の書類を郵送でそれぞれの共有者に順番で回していくと良いでしょう。

ただし、相続人が海外に居住している場合は、時間がかかるため注意が必要です。

なお、遺産分割協議書の詳しい書き方は、後ほど詳しく解説します。

協議がまとまらなければ調停・審判に進む

話し合いが難航し、協議がまとまらないようであれば、家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てを行います。

参照元:裁判所|遺産分割調停

遺産分割における調停手続きで行われることは、相続財産についての鑑定や相続人が希望する分割方法の聞き取りなどです。

その後、調停委員から提示する解決案に相続人全員が合意すれば、遺産分割調停調書が作成されます。

調停でも合意できない場合は、自動的に審判手続きに移行します。

遺産分割審判では裁判所が相続財産の権利や種類、性質などを考慮して遺産の分割方法を決定し、遺産分割審判書が作成されるのです。

調停・審判を行った場合は、あらためて遺産分割協議書を作成する必要はなく、遺産分割調停調書、または遺産分割審判書で相続登記をすることが可能です。

相続登記を行う

遺産分割協議における相続登記をする場合には、以下のような書類が必要です。

- 被相続人の住民票除票

- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本

- 法定相続人全員の現在の戸籍謄本

- 法定相続人全員の印鑑証明書

- 不動産を相続する人の住民票(現住所が記載されているもの)

- 遺産分割協議書

- 不動産の固定資産税評価証明書

- 不動産を相続する人からの委任状

戸籍などの書類は、司法書士に職権取得が認められているため、司法書士に依頼して取得してもらうことが可能です。

ただし、印鑑証明書を代理で取得する場合は、印鑑登録カードが必要になるため注意が必要しましょう。

また、2024年4月1日から、相続登記が義務化されたため、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記しなければいけません。

正当な理由なく違反した場合は、10万円以下の過料が科される可能性があるため注意が必要です。

マンションを共有持分で相続する際の遺産分割協議書の書き方

マンションを共有で相続する場合の遺産分割協議書の記載方法を確認しましょう。

遺産分割協議書を記載する際には、気をつけるべき注意点があるため、詳しく解説します。

なお、遺産分割協議書の書き方については以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。

遺産分割協議書の記載例

遺産分割協議書に明確な書式はありません。

以下の遺産分割協議書の見本を参考に、パソコンや自筆で作成しましょう。

【遺産分割協議書 見本】

令和〇年〇月〇〇日、〇〇市〇〇町〇〇番地 〇〇〇〇の死亡によって開始した相続の共同相続人である〇〇、〇〇及び〇〇は、本日、その相続財産について、次のとおり遺産分割の協議を行った。

被相続人の遺産について、共同相続人の全員において分割協議を行った結果、下記のとおり遺産を分割することに同意した。

1. 相続人〇〇が取得する遺産

【土地】 2分の1

所在:〇市〇町〇丁目

地番:〇番〇

地目:宅地

地積:〇.〇㎡

2. 相続人〇〇が取得する遺産

【土地】 2分の1

所在:〇市〇町〇丁目

地番:〇番〇

地目:宅地

地積:〇.〇㎡

【建物】 2分の1

所在:〇市〇町〇丁目

家屋番号:〇番〇

種類:居宅

構造:木造瓦葺2階建

床面積:1階〇.〇㎡

2階〇.〇㎡

3. 相続人〇〇が取得する遺産

【現金】 〇,〇〇〇,〇〇〇円

【有価証券】

〇〇株式会社 株式1,000株

4.本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、相続人〇〇がこれを取得する。

以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、本協議書を3通作成し、署名押印のうえ、各自1通ずつ所持する。

令和〇年〇月〇日

【相続人〇〇の署名押印】

住所

氏名 実印

【相続人〇〇の署名押印】

住所

氏名 実印

【相続人〇〇の署名押印】

住所

氏名 実印

遺産分割協議書を記載する際の注意点

遺産分割協議書を作成する場合の注意点は、以下の3点です。

- やり直しできないので慎重に作成する

- 公正証書で作成してトラブルを未然に防ぐ

- 司法書士に作成依頼するなら費用を考慮する

それぞれ詳しく解説します。

やり直しできないので慎重に作成する

遺産分割協議書を作成する場合の注意点として、原則やり直しができないため慎重に作成することが挙げられます。

遺産分割協議書は、一旦作成して登記すると記載内容に法的効力が発生するのです。

とくに持分の割合の合計は1になるように作成しましょう。

持分割合を誤って記載してしまうと、相続税の納付額に影響するため注意が必要です。

遺産分割協議書に必ず記載すべき内容は、以下のとおりです。

- 被相続人の氏名、死亡日、最後の住所地

- 相続人全員が遺産分割の内容に合意している旨の内容

- 各相続人が引き継ぐ相続財産の具体的な内容

- 相続人全員の氏名、住所、押印

万が一、遺産協議書の内容を間違ったまま相続登記してしまった場合は、登記を修正する「更正登記」の手続きが必要になるため慎重に作成しましょう。

公正証書で作成してトラブルを未然に防ぐ

遺言書は、自分で記載する「自筆証書遺言」がほとんどですが、先述のとおり、ミスをしやすく、無効となりやすいです。

トラブルを未然に防ぐためには、公正証書で作成することをおすすめします。

原本は公証役場に保管されているため、ねつ造や改ざんの心配がなく、後になって共有相続人が遺産分割協議に異議を申し立てても、公正証書であれば問題ないでしょう。

司法書士に作成依頼するなら費用を考慮する

遺産分割協議書を作成する場合には、司法書士に依頼する場合は費用を考慮することも注意点の1つです。

遺産分割協議には、時間と労力がかかり、専門的な知識が必要となるケースもあります。

たとえば、遠方にいる相続人が多かったり、相続財産の種類が多かったりする場合は、遺産分割協議書を作成するのに苦労するでしょう。

司法書士などの専門家に依頼すれば、遺産分割協議に関連する調査や書類作成だけでなく、相続登記まで行ってもらえます。

ただし、依頼する司法書士や地域によっても異なりますが、遺産分割協議書を作成する費用は、5〜12万円ほどかかります。

マンションを共有持分で相続する6つのリスク

マンションを共有持分として相続してしまうと、さまざまなリスクを抱えることになるため、できる限り、共有名義を避けたほうがいいでしょう。

実際にマンションを共有持分で相続した場合のリスクは、以下の6つです。

- マンションの利用方法で揉める

- 他の共有者が持分を売却してしまう

- 他の共有者と音信不通になる

- 他の共有者がマンションを占有してしまう

- 管理費や税金の支払いで揉める

- 相続人が増えて権利関係が複雑になる

それぞれ詳しく解説します。

マンションの利用方法で揉める

マンションを共有持分として相続した場合のリスクとして、利用方法で揉めることが挙げられます。

共有持分があるマンションは、売却や賃貸、リフォームなどをする場合は、共有者の同意が必要になるのです。

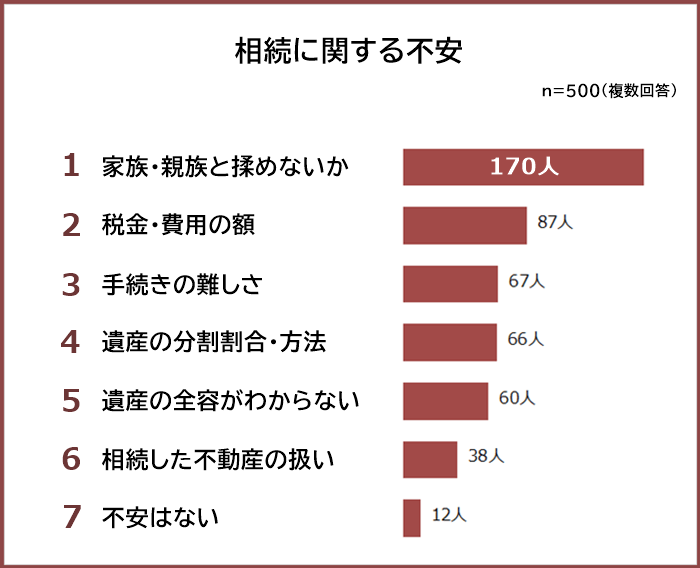

実際に弊社が行った相続に対するアンケート(下図参照)では、遺産相続をめぐって親族と揉めることに不安を感じている方が多い結果となっており、現実でも揉めるケースは多いです。

他の共有者と揉めている状態が続くと、共有不動産として所有することになり、管理費や固定資産税などの費用負担で、さらに揉める可能性があるでしょう。

なお、不動産の共有者が行える行為、制限される行為については以下の記事でまとめておりますので、参考にしてください。

他の共有者が持分を売却してしまう

他の共有者が自分の持分を売却してしまうことも、マンションを共有持分として相続した場合のリスクの1つです。

売却や賃貸、リフォームなどはマンション全体に行う行為として制限されますが、自分の持分は各自の所有物であるため、自己判断で売却できます。

つまり、知らないうちに他の共有者が第三者に共有持分を売却する可能性があるのです。

仮に、他の共有者の持分が悪徳な不動産会社に売却された場合は、かなりのリスクといえるでしょう。

とくに面識のない共有者で、さらに遠方にいる場合は注意が必要です。

なお、他の共有者に持分を売却されることについては、以下の記事でも詳しく解説しています。

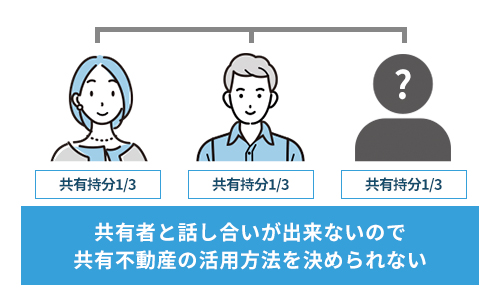

他の共有者と音信不通になる

他の共有者が急に音信不通になることも、マンションを共有持分として相続した場合のリスクといえます。

たとえば、兄弟3人の共有持分としてマンションを相続した場合に、1人に連絡がつかない場合は、残り2人が売却したくても売れません。

兄弟で連絡がつかなくなることは現実的には少ないですが、複数人で相続する場合は面識のない人がいるケースも少なくないため、十分に考えられるリスクといえます。

また、マンションを共有持分として相続している場合は、管理費や固定資産税などを代表者が立替え、後から持分比率で精算するのが一般的ですが、音信不通になると回収できません。

共有持分売却のときと同様に、面識のない遠方にいる共有者には注意しましょう。

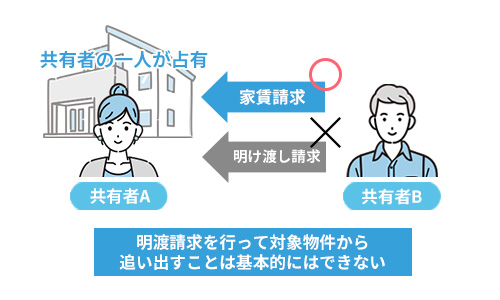

他の共有者がマンションを占有してしまう

マンションを共有持分として相続した場合は、他の共有者がマンションを占有してしまうリスクも考えられます。

共有持分があれば、マンションを使用する権利はありますが、マンション全体を占有することは共有持分権を侵害していることになります。

しかし、裁判所に訴訟して共有者に物件を引き渡すよう求める明渡請求をしても、却下される可能性が高いでしょう。

現実的には、認められている金銭請求をすることになりますが、問題解決にはならない可能性があるため注意が必要です。

なお、共有不動産を占拠する共有者に対する明渡請求については、以下の記事で詳しく解説しております。

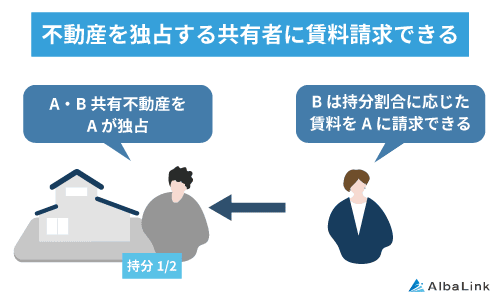

占有したあげく賃料を払わない

占有したあげく、賃料を負担しないこともマンションを共有持分として相続した場合のリスクです。

先述のとおり、共有持分として相続したマンションを占有された場合は、金銭請求として賃料の支払いを求めることが認められています。

しかし、現実的には、賃料も支払われないことがあります。

占有しているにもかかわらず、本来支払われるべき賃料が支払われないため、他の共有者とトラブルになるのです。

なお、共有不動産の独占者への対応は、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

管理費や税金の支払いで揉める

マンションを共有持分で相続した場合は、管理費や税金の負担で揉めるリスクもあります。

共有不動産における管理費や固定資産税などの費用は、原則持分割合に応じて共有者全員で負担するのが一般的です。

参照元:e-Gov法令検索|地方税法第10条の2第1項(連帯納税義務)

しかし、実際には費用を負担しない共有者がおり、本来の金額よりも多く負担する可能性があります。

とくに代表者として、マンションの管理費や固定資産税を一旦建て替える場合には、負担しない共有者が現れる可能性があることを覚悟しておきましょう。

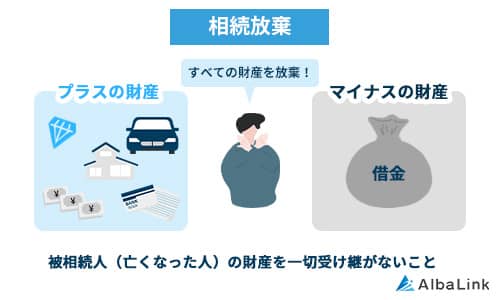

相続人が増えて権利関係が複雑になる

マンションを共有持分で相続して放置した場合、相続人が増えてトラブルになる可能性があります。

マンションを放置している間に相続人のうちの1人が死亡して相続されると、権利関係が複雑になるため、合意が困難になるのです。

たとえば、相続が何世代にもわたって繰り返された場合、面識のない相続人ばかりになっていることも考えられます。

自分の子どもが相続している場合で、ほかの共有者と面識がないため、当然連絡先もわからず、不動産を売却する合意をとるのに苦労することになるでしょう。

子どもや孫の世代に迷惑をかけないためにも、できるだけ早く共有名義を解消することをおすすめします。

マンションを共有持分で相続するのを回避する4つの対策

マンションを共有持分として相続する場合は、先述したさまざまなリスクを抱えることになるため、以下の4つの対策で回避しましょう。

- 相続放棄する

- 現物分割を行う

- 代償分割を行う

- 換価分割を行う

マンションを共有で所有することは、トラブルの原因になるため、売却する方向で検討をすることも1つの選択肢です。

共有持分のあるマンションの売却は、専門の買取業者に依頼することをおすすめします。

専門の買取業者であれば、弁護士とも提携しているため、問題を解決したうえで売却できます。

なお、弊社Albalinkは弁護士や司法書士と常に連絡をとり合えるよう密接に連携しているので、問題を抱えた共有不動産であっても、スムーズで的確な対応が可能です。

ご相談のみでも構いませんので、専門家の意見をしっかりと聞きたいという方は、ぜひご連絡ください。

あなたの悩みを解決できるよう、全力で対応させていただきます。

>>【共有持分のみで高額売却・トラブル解消!】無料で買取査定を依頼する

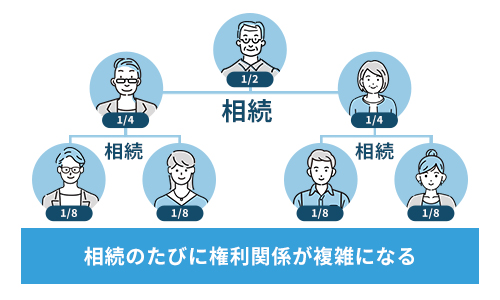

相続放棄する

マンションを共有持分として相続することを回避する対策として、相続放棄が挙げられます。

相続人が遺産の相続を拒否する意思表示のこと

参照元:裁判所|相続の放棄の申述

相続放棄は自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に裁判所に申請する必要があります。

相続放棄すれば、マンションなどの不動産も相続しないため、共有関係の回避が可能です。

ただし、相続放棄すると、預貯金や株などのプラスの財産も放棄することになります。

引き継ぐ財産が多い場合は、相続放棄すると、共有不動産のリスクは回避できても、総合的に損をする可能性があるため、慎重に検討することをおすすめします。

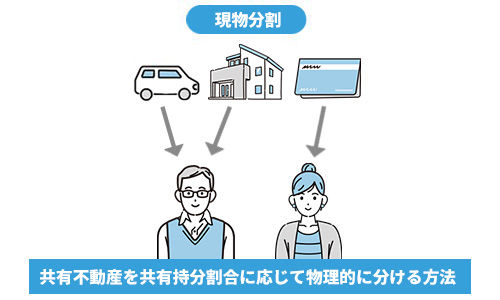

現物分割を行う

現物分割することもマンションを共有持分として相続することを回避する対策の1つです。

マンション以外に預貯金や株、自動車などの財産がある場合は、現物分割しましょう。

現物分割とは、現物を特定の相続人が相続する方法で、最も広く一般的に行われている分割方法といえます。

具体例をあげて、現物分割を解説します。

【母親の遺産を相続する例】

相続財産:「5,000万円のマンション」「4,000万円の株」「3,000万円の預貯金」

相続人:姉妹2人

相続割合:2分の1ずつ

上記の例で、遺産を公平に分けると以下のようになります。

姉:「5,000万円のマンション」と「1,000万円の預貯金」=「合計の価値は6,000万円」

妹:「4,000万円の株」と「2,000万円の預貯金」=「合計の価値は6,000万円」

現物分割は、上記のように相続割合に応じて、価値が公平になるように分ける方法です。

とくに預貯金は、細かい金額まで分けやすいため、現物分割に適した相続財産といえます。

ただし、上記のようにきれいに公平に分けられるケースは少ないため、公平に分けられない場合は話し合いをして合意する必要があるでしょう。

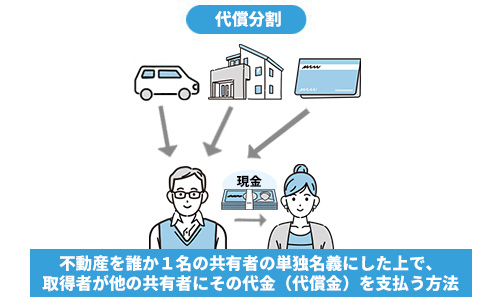

代償分割を行う

マンションを共有持分として相続することを回避する対策として、代償分割を行うことも1つの方法です。

代償分割とは、相続人の1人が遺産を現物のまま相続し、他の相続人に対して金銭などの代償財産を支払う遺産分割方法のことで、現物分割が困難な場合に行われます。

相続財産がマンションのみの場合であれば、特定の相続人が単独でマンションを相続し、本来受け取るはずの権利分を他の相続人へ現金で支払うということです。

具体例をあげて、代償分割を解説します。

【母親の遺産を相続する例】

相続財産:「5,000万円のマンション」「3,000万円の株」

相続人:姉妹2人

相続割合:2分の1ずつ

上記の場合では、遺産を均等に分配することはできません。

姉がマンションを取得する場合、妹へ「代償金1,000万円」を現金で支払うことで代償分割が成立します。

姉:「5,000万円の不動産」-「代償金1,000万円の支払い」=「合計の価値は4,000万円」

妹:「3,000万円の株」+「代償金1,000万円の受取り」=「合計の価値は4,000万円」

代償金を用意できるようであれば、代償分割によって公平に分けることが可能です。

換価分割を行う

換価分割を行うことも、マンションを共有持分として相続することを回避する対策です。

換価分割とは、マンションなどの不動産の相続財産を売却し、売却代金を分割する方法で、誰も不動産を相続したくない場合に有効的な方法といえます。

具体例をあげて、換価分割を解説します。

【母親の遺産を相続する母】

相続財産:「5,000万円のマンション」のみ

相続人:姉妹2人

相続割合:2分の1ずつ

上記の例で換価分割する場合は、マンションの売却で得た5,000万円を姉妹2人で、2,500万円ずつに分けます。

ただし、換価分割を行う場合は、以下の3点に注意する必要があります。

- 相続登記が完了する前に売買契約書を締結しない

- 誰に相続させるかで売却の手間が大きく変わる

- 1人で相続して不動産を売却するなら贈与税に気をつける

換価分割は誰がマンションを相続して売却するかで手間が変わり、1人で相続して不動産を売却する場合は贈与税がかかる可能性があるため、注意が必要です。

換価分割によってマンションを売却する場合は、ぜひ弊社AlbaLink(アルバリンク)をご利用ください。

>>【共有持分のみで高額売却・トラブル解消!】無料で買取査定を依頼する

なお、共有不動産における贈与税については、以下の記事を参考にしてください。

まとめ

今回は、遺産分割協議書の書き方について詳しく解説しました。

マンションなどの不動産を共有持分として所有すると、他の共有者が持分を売却したり、他の共有者と連絡がつかなくなったりとさまざまなリスクを抱えることになります。

できる限り、相続するマンションの共有持分を所有することを避けましょう。

マンションを共有持分として所有することはトラブルの原因になるため、売却する方向で検討をすることをおすすめします。

ただし、共有名義のマンションは、不動産会社に売却を依頼しても敬遠されます。

相続にともなう共有名義のマンションは、売却することに合意するだけで時間がかかるケースも多く、売却自体に時間がかかる可能性があるため、不動産会社は嫌がるのです。

専門の買取業者であれば、弁護士とも提携しているため、共有者同士で揉めている場合でも、問題を解決したうえで売却できます。

また、持分のみの買取も行っているため、一度相談されることをおすすめします。

なお、弊社アルバリンクは共有持分を専門に扱う買取業者で、年間600件以上の買取実績(※2023年1月~10月の実績)と「フジテレビ」を始めとする各メディアにも取り上げられた実績があります。

「共有不動産のトラブルで頭を悩ませている」「今すぐ権利関係から抜け出したい」とお考えなら、お気軽にご相談ください。

もちろん、査定のみ、相談のみのお問い合わせでも受け付けております。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら