Warning: file_get_contents(https://wakearipro.com/wp-content/themes/cocoon-child-master/acf/koteishisan.php): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 429 Too Many Requests in /home/albalink/wakearipro.com/public_html/wp-content/themes/cocoon-child-master/functions.php on line 28

Warning: file_get_contents(https://wakearipro.com/wp-content/themes/cocoon-child-master/acf/stepform.php): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 429 Too Many Requests in /home/albalink/wakearipro.com/public_html/wp-content/themes/cocoon-child-master/functions.php on line 305

Warning: file_get_contents(https://wakearipro.com/wp-content/themes/cocoon-child-master/acf/spphone02.php): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 429 Too Many Requests in /home/albalink/wakearipro.com/public_html/wp-content/themes/cocoon-child-master/functions.php on line 1704

違法建築と既存不適格の違い

違法建築と既存不適格の違いは、「建築当時に適法だったかどうか」という点です。

建築当時に違法だったのであれば違法建築・適法だったのであれば既存不適格となり、どちらに分類されるかによって是正措置などの対応が異なります。

まずは、違法建築の概要から順に解説します。

なお、違法建築と既存不適格の違いについては、以下の記事でも詳しく解説しています。

違法建築とは

違法建築物とは、建築基準法をはじめとした法令に違反している建築物です。

大きく分けると、建築当時から法令に適合していなかったケース・建築当初は法令に適合していたが、増改築によって違反となったケースに分類されます。

違法建築物件は売買は可能ですが、ほぼ住宅ローンが組めないため、買主が限定されて売れ残りやすい点に注意が必要です。

なお、違法建築の売買が合法な理由については、以下の記事で詳しく解説しています。

違法建築の理由には色々ある

違法建築は、法律や条例に違反している建築物です。

建物の建築には建築基準法を始めとした様々な法令が関わっています。

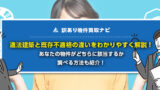

本来は建物を建築する際に設計図が法律に沿っているか確認する「建築確認申請」を行います。

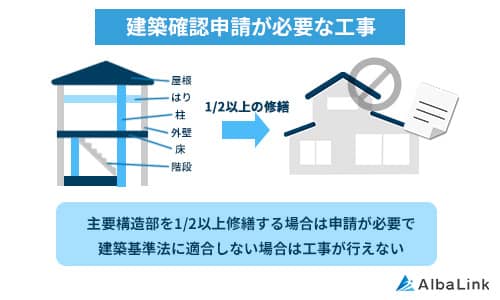

建物が完成した時点で「完了検査」を受け、建築確認申請どおりに工事をした証である「検査済証」を取得する必要がありますが、現実にはルールを守らずに建築されてしまった建物が存在します。

どんな理由で違法建築になってしまうのか見ていきましょう。

建ぺい率、容積率をオーバーしている

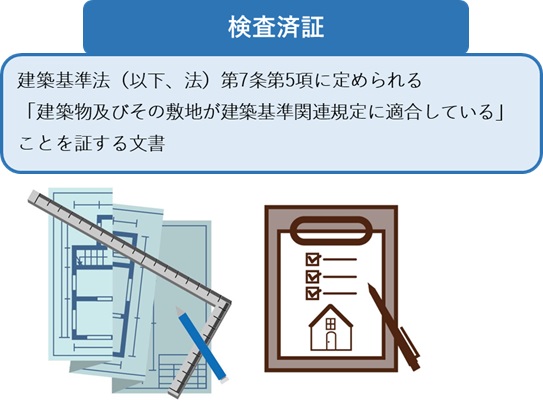

建築基準法では土地の中に建築できる建物の面積を定めており、これを「建ぺい率」といいます。

100㎡の土地の中に建物を建築する場合、「用途地域」で定められている建ぺい率が50%であれば50㎡が建築可能な面積となります。

このように、土地の中に占める建物の割合が建ぺい率です。

建ぺい率は建物を建てる土地が「都市計画法」で定められた「用途地域」のどの区分に分類されているかで決まります。

用途地域は13種類に分かれており、それぞれの用途によって建てられる建物の内容も変わってきます。

例えば「住居専用地域」は住宅しか建てられず、「工業地域」では工場や様々な建物が建築できます。

住宅は「住居専用地域」や「住居地域」に建てることができますが、建ぺい率は地域の中でも更に細分化されている用途地域によって設定されており住居関連の用途地域だけでも「第一種低層住居専用地域」や「準住居地域」など8つに分類されており、その他にも「地域地区」として地域独自の用途地区も設けられています。

用途地域によって建ぺい率は30%〜80%と大きく違っており、土地活用に大きな影響を及ぼしています。

建ぺい率や用途地域について理解しておかないと、土地や建物の購入後に大きなリスクを抱える可能性がありますので注意してください。

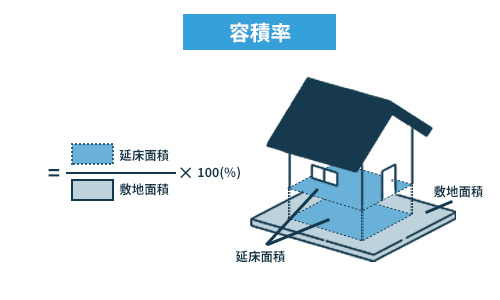

一方で「容積率」は土地に対する建物の延床面積の割合を表しています。

建ぺい率が土地に対する建物敷地の面積に対し、容積率は建物が複数階で構成されている場合はそれぞれの階の面積を合算して計算します。

それぞれの階の面積を合算する分、容積率は建ぺい率より大きくなります。

容積率は50%〜200%と地域によって大きな差があり、高層ビルなどは敷地面積より大きな容積率を持つ場合が一般的です。

建ぺい率や容積率をオーバーしている家は、違法建築として扱われます。

なお、以下の記事では建ぺい率・容積率オーバーの家を売却する方法を詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。

斜線制限を守っていない

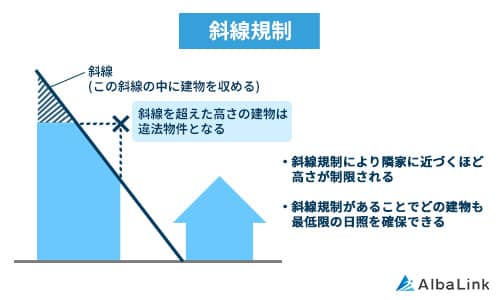

「斜線制限」は、道路境界線や隣地境界線からの距離に応じた建築物の高さを制限する規制です。

これは、隣地の日照権を確保することや、通風などの良好な住環境を保つための制限です。

傾斜制限は、境界線から一定の角度で斜線を引き、その中に建築物が収まるように建物の各部分の高さを制限します。

斜線制限には「隣地斜線制限」や「道路斜線制限」「北側斜線制限」などの種類があり、どれだけの角度で斜線制限を行うかは用途地域によって異なります。

違法建築が生まれる理由

建築基準法や条例などルールがあるにも関わらずに上記のような違法建築が発生するのはなぜでしょうか。

この章では、違法建築が生まれる理由についてご紹介します。

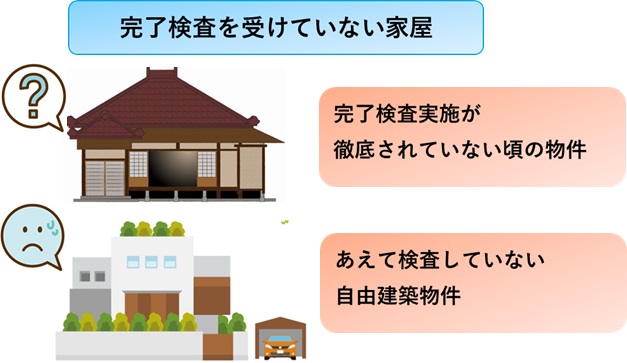

完了検査を受けていない家屋がある

住宅が完成した場合、通常は「完了検査」によって建物の構造や設備が法令に適合しているかどうかを確認する検査で、工事完了日から4日以内に建築主事等に検査の申請を行います。

建築内容に問題がなければ「検査済証」が交付されます。

この検査済証を交付されるまで、その建物は利用できないとされています。

しかし過去には現在ほど完了検査の実施が徹底されていませんでしたので、物件によっては検査済証が交付されないままとなっている場合があります。

また、地域によっては完了検査を行わない地域があり、そのような建物も検査済証が交付されないまま現在に至っているケースがあります。

また自由設計の建物で散見されるケースとして、建築確認申請や完了検査を行うと設計通りの建物が建築できないことから敢えて申請や検査を行わない場合があります。

是正措置を受ける可能性もある

違法建築を放置しておくと、建築基準法違反の物件として是正措置を受けることになります。

最も重いのは行政処分を受けることです。

建築基準法上の行政処分は、重いものであれば懲役3年以下または300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下の罰金)の刑に処される可能性があります。

今回の記事でも該当する「検査済証なしで使用を始めた」という場合は懲役1年以下または100万円以下の罰金刑に処される場合があります。

特に増改築や自由設計の家屋で基準に適合しないと知りながら確認申請を怠った場合は建築主・設計者・工事施工者のそれぞれが行政処分を受ける可能性があります。

また、行政処分を受けない場合でも違法建築の場合は物件を担保にした融資が受けられないといったデメリットも抱えることになります。

違法建築を抱える場合には取り扱いに十分注意しておきましょう。

既存不適格とは

既存不適格物件とは、法改正によって適合ではなくなった物件を指します。

この章では既存不適格物件の概要とその理由についてご紹介していきます。

既存不適格の理由

「既存不適格」とは建物の完成当時の法律では適法だった物件が、法律の改正によって適法では無くなった物件を指しています。

違法建築とは違い、完成当初は適法だったので違法建築とは呼ばれず、既存不適格として分けて扱われます。

建築基準法以外にも、例えば都市計画法によって定められた用途地域が変更になることで物件が既存不適格になることがあります。

違法建築や既存不適格物件は売却できる

違法建築や既存不適格物件は、どちらも売却可能です。

ただし、どちらも住宅ローンが組みにくいため、買い手が限定されて売却が難しくなる点は念頭に置いておかなければなりません。

この章では、住宅ローンが組みにくい理由と、適切な売却方法についてご紹介していきます。

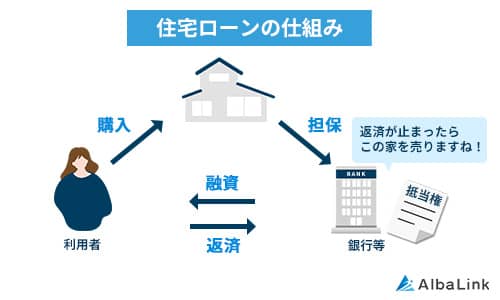

住宅ローンがつきにくい

違法建築や既存不適格の物件は、日常生活を営む上では確かに問題は発生しませんが、大規模な改修や売買契約などを行う場面で大きな問題を抱えることになります。

不動産活用の上で最も大きな問題は住宅ローンがつきにくいことです。

金融機関でローンを組む場合は担保として該当物件を担保に設定します。

しかし、違法建築や既存不適格の場合は担保設定が難しくなるため、住宅ローンがつきにくいという問題が発生します。

しかし、違法建築や既存不適格の場合は担保設定が難しくなるため、住宅ローンがつきにくいという問題が発生します。

専門の買取業者になら売却可能!

違法建築や既存不適格物件でも、専門の買取業者になら売却が可能です。

なぜなら、専門の買取業者は違法建築や既存不適格物件を再生して活用できる独自のノウハウを有しているためです。

具体的には、リフォームやリノベーションなどを行って現行の法律を満たすようにするなどです。

そのため、専門の買取業者に依頼すると違法建築や既存不適格物件をそのままの状態で買い取ってくれる点がメリットです。

あなたが修繕費用などを負担する必要はありません。

なお、弊社AlbaLink(アルバリンク)は違法建築や既存不適格物件の買取に強い専門の買取業者です。

訳あり不動産を専門に扱う弊社であれば、独自の活用ノウハウを駆使した高額買取に対応できます。

これまでも、日本全国の訳あり不動産を積極的に買い取っており、お客様からも多くの感謝の声をいただいております。

違法建築や既存不適格物件でも弊社ならスピーディーに買い取ることができますので、売却できずにお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

>>【違法建築・既存不適格物件を高額売却!】無料の買取査定を依頼

なお、以下の記事でも違法建築や既存不適格物件の売却方法について解説しているので、併せて参考にしてください。

まとめ

「違法建築」は、建ぺい率や容積率、傾斜制限など、建築基準法やその他法令に違反した状態の建築物を指しています。

「既存不適格」は、建築時は適法でも、後年の法律改正により適法状態では無くなった建築物を指しています。

違法建築や既存不適格物件はそのままの状態では一般の買い手にはまず売却できません。

しかし、違法建築や既存不適格物件を活用できるノウハウを持っている専門の買取業者なら問題なく買い取ってくれます。

弊社AlbaLink(アルバリンク)では、2011年の創業以来、違法建築や既存不適格物件を数多く買い取ってまいりました。

過去には、一般の不動産業者が取り扱わない訳あり物件専門の買取業者としてフジテレビの「newsイット!」に取り上げられた実績もあります。

違法建築や既存不適格物件をいますぐ手放したいとお考えの方は、ぜひ弊社までお気軽にご相談ください。

株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら