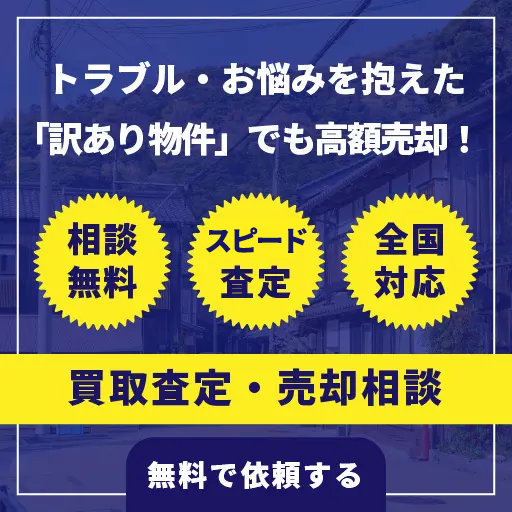

借地権とは何か?

借地権とは、建物を建てるために地代を払って他人から土地を借りる権利のことを言います。

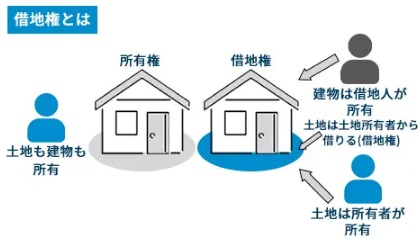

1921年に制定された借地法(旧借地権)は、借地人の保護に重点を置いたものでしたが、借地法の課題点を踏まえて1992年に新たに制定された借地借家法では、地主にも配慮された法改正が行われました。

こういった背景があるため、「借地権」は1992年以前からあった「旧借地権」と借地借家法以後の「新借地権」と区別されています。

借地権については、以下の記事でも詳しく解説しています。

新・旧借地権の種類とその概要

借地権は、以下3種類に分けられます。

それぞれの借地権の概要について見ていきましょう。

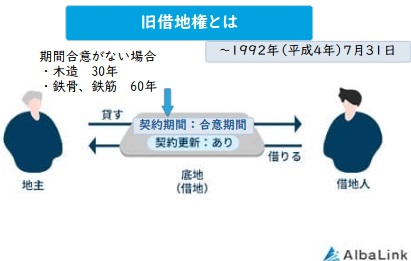

旧借地権の概要

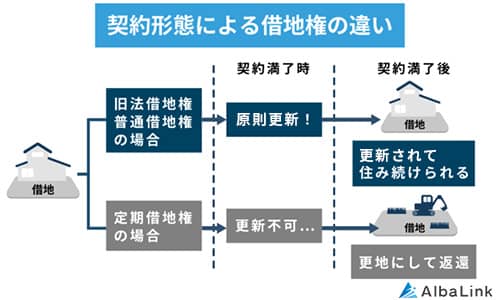

契約期限は決まっているものの、更新することで期限を延長して借りることができるのが旧借地権の特徴です。

契約期間の下限は、木造等の非堅固な建物は20年、鉄骨造・鉄筋コンクリート造等の堅固な建物は30年となります。

これよりも短い期間を定めた場合や契約期間の定めがないものについては、非堅固な建物は30年、堅固な建物は60年とされています。

更新期間に関しては、非堅固な建物は20年、堅固な建物は30年とされており、当事者間の合意があれば、この期間より長く設定することも可能です。

まとめると、以下の表の通りです。

| 構造 | 期間合意がない場合等の存続期間 | 最低期間 | 更新後の期間 |

|---|---|---|---|

| 木造等 | 30年 | 20年 | 20年 |

| 鉄骨造・鉄筋コンクリート造 | 60年 | 30年 | 30年 |

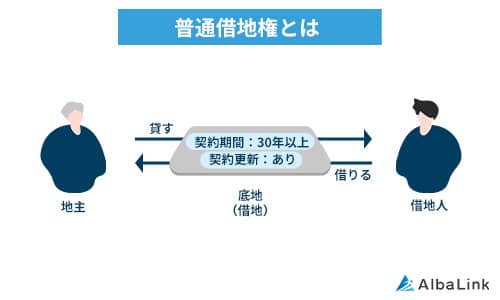

普通借地権の概要

新法に基づく普通借地権は旧法借地権の性質を引き継いでいますが、契約期間や更新期間に関しては変更されています。

新法では構造によらず一律30年(契約期間の定めがないものも含む)とし、当事者間の合意があれば30年以上とすることも可能です。

更新期間は、初回の更新が20年、それ以降は10年とし、こちらも当事者間の合意があればさらに長い期間を設定することも可能です。

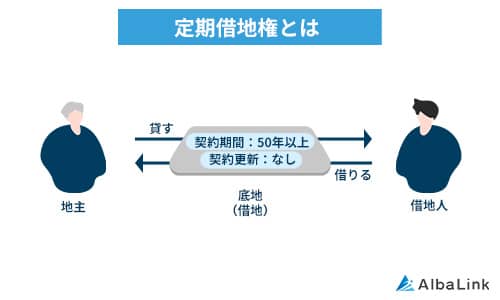

定期借地権の概要

新法によって創設された定期借地権制度は契約更新は無しで、所定期間が経過後は更地にして地主に土地を返却する必要があります。

定期借地権の種類は、①一般定期借地権、②建物譲渡特約付借地権、③事業用借地権の3つです。

| 当初期間 | 更新後の期間 | |

| 通常の借地権 ※建物の種類による区別は廃止 |

30年以上 |

初回更新:20年以上 2回目以降の更新;10年以上 |

| 定期借地権 | ①一般定期借地権:50年以上 ②建物譲渡特約付借地権:30年以上 ③事業用借地権:10〜50年 |

更新なし |

【一般定期借地権】

一般定期借地権はその名の通り一般的なものを指しますので、売買される定期借地権の多くは一般定期借地権に該当するとご理解いただいて差し支えありません。

契約期間満了後は原則として土地を更地にして地主へ返還する必要があるので、定期借地権付きのマンションなどでは解体のための積立金の支払いが求められるケースがあります。

なお、借地の返還方法については以下の記事で詳しく解説しています。

【事業用定期借地権】

事業用定期借地権とは、用途が店舗などに限定される借地権のため、一部であっても居住用として利用することはできない点に注意が必要です。

【建物譲渡特約付借地権】

建物譲渡特約付借地権は借地権の存続期間を30年以上に設定し、期間満了後にあらかじめ決めておいた金額で借地権者が土地を買い取る形態の契約となります。

新・旧借地権の主な相違点

新借地権と旧借地権の主な違いは、以下の3つです。

新借地権と旧借地権の3つの相違点について、詳しく解説します。

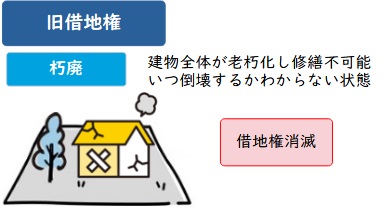

建物の老朽化と借地権の消滅について

旧法借地権においては、借地上に建物がある限り、契約が更新され、継続して土地を利用することができました。

しかし契約期間が定められていない場合において「建物の朽廃によって借地権の契約が終了する(借地法2条1項)」が適用され、借地権が消滅する場合があります。

なお、新法においては、上記のような条項・規定は無いため、建物の朽廃による借地契約が自動的に終了することはありません。

また、旧法においても、契約期間の定めがある場合は、建物が朽廃しても借地権は終了せず、契約期間満了まで権利が継続します。

ちなみにこの「朽廃」という言葉はあまり一般的ではありませんが、辞書的には「朽ちて役に立たなくなること」という意味です。

住宅の場合、時間の経過や風雨による腐食状態などによって社会的・経済的価値が無くなることを指します。

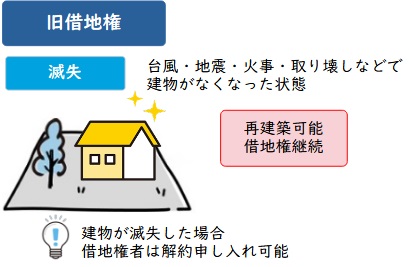

建物が減失した場合の借地権の消滅について

建物が朽廃ではなく減失(地震・火事などの事故や災害で倒壊、人為的な解体などによって建物が消失した状態)した場合は、新旧どちらの借地権においても借地権が消滅することはありません。

ただし、新法借地権においては、初回の更新後、建物の減失によって契約を解約できるルールがあります。

これは旧法借地権においては規定されていないルールとなります。

ちなみに、新旧いずれにおいても、期間満了時に建物が存在しない場合は、借地権者からの更新請求による更新は認められないと規定されています。

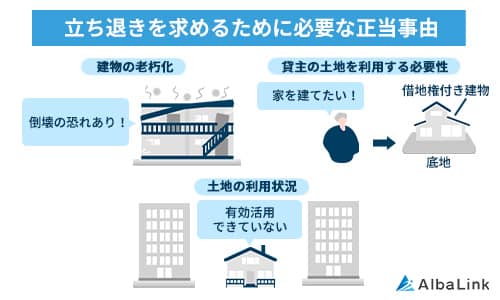

「正当な事由」による契約更新の拒絶

旧法の借地権においては、借地権者に更新の意思があれば、原則的に借地権は更新されることとなっていました。

地主が更新を拒絶する場合は「正当な事由」が必要とされ、その定義が曖昧だったこともあり、借地権者に有利な規定となっていました。

新法ではこの点を是正することを目的に、「正当な事由」を明確に定義した上で、地主・借地権者双方の土地利用の必要性のほか、補完事由として、従来の経緯や土地の利用状況、立退料の額等を考慮して、正当事由が判断されることになりました。

この場合の正当な事由として考慮される具体的な事情として、借地人が建物を使用しておらず、建物の老朽化が進み、人が住めない状態になった、地代の不払い、地主の許可なく建物の増改築を行ったなどが挙げられます。

立ち退きの正当事由については以下の記事で詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。

新旧それぞれの借地権を取引する際の注意点

借地権付き建物を売却したいと考えたときには、以下の点に注意しましょう。

それぞれの注意点について、詳しく解説します。

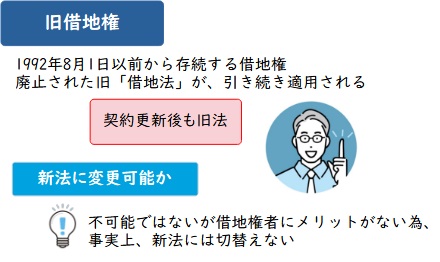

旧法で契約した土地の更新後は旧法・新法のどちらが適用されるのか?

結論から申し上げると、旧法が適用されている借地契約は、何度更新しても旧法がそのまま適用されることが原則となります。

旧法は原則契約期間が更新され継続的に土地を利用することができるという借地権者に有利な法律である一方、新法は土地が手元に戻らないといった地主の不利益へも配慮された法律です。

地主の方の中には旧法での契約から新法へ切り替えたいと考える方も多いと思われます。

新法への切り替えは、借地権者と地主の間で合意があれば、物理的には、旧法借地権から新法の普通借地権・定期借地権に変更することも可能です。

旧法借地権の契約を合意の上で解約し、新たに新法借地権で契約し直す手続きを踏みます。

しかしこの場合、普通借地権であればまだしも、定期借地権は借地権の更新ができない契約のため、旧法で契約していた借地権者にとってはメリットはほとんどありません。

「法的に」旧法から新法への切り替えは可能ですが、「事実上」は旧法から新法への切り替えはできないと言って差し支えないでしょう。

借地権の売却とその際のポイント

借地権とは、一定期間その土地を自由に使用できる権利を地主から購入したものです。

そのため、契約期間は残っているにも関わらず、賃借の当初の目的を果たしてしまった場合などにその権利を売却したいという考える方も少なくありません。

結論を申し上げてしまうと、借地権の売却は可能です。

その土地を当該期間使用する権利を第三者に売却することができますが、地主の承諾を得る必要があります。

ただし、借地人から地主に譲渡承諾料として借地権価格の10%程度を支払う必要があります。

借地権の売却は、地主の承諾なしに行うとトラブルになる確率が高いです。

承諾を得るための交渉・調整も個人では難しいケースが多いので、不動産会社や専門家の力を借りるのも一つの手です。

借地権の売却を行う際のポイントは以下の通りです。

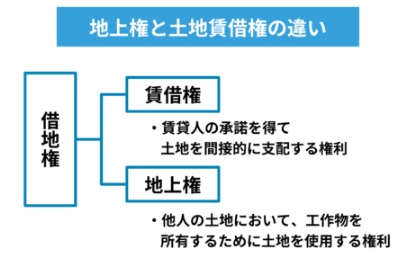

借地権の確認

借地権は土地賃借権と地上権の2つに分けられます。

前者である土地賃借権は、契約当事者間でしか主張することができず、借地人は地主の承諾がないと自由に処分できません。

これに対し、後者である地上権は、誰にでも主張可能な権利で、地上権者が自由に処分できます。

具体的には、前者は建て替え・リノベーション・売却時などに地主の承諾が必要になりますが、後者は不要といった点が特徴です。

当該不動産に地上権が設定されているかどうかを事前に確認しておくことが重要になります。

地上権と賃借権の違いは、以下の記事で詳しく解説しています。

借地権の適用が旧法か新法かの確認

次に借地権が旧法と新法どちらの適用となるかを確認します。

借地権が旧法か新法かによって、法定の契約の終了事由や更新後の更新期間に差があります。

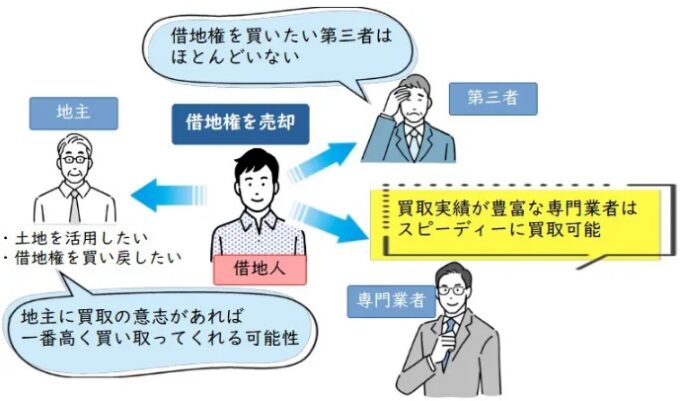

借地権を誰に売るか?

借地権の売却先は主に以下の2つとなります。

・賃貸人(地主)による買取

借地権を地主に買い戻してもらうケースです。

第三者が関わってきませんので、交渉は比較的スムーズに進みやすいです。

・第三者による買取

個人・法人を含む地主以外の第三者へ売却するケースです。

最終的に売却する際には、地主の許可を取る必要があります。

なお、個人間での交渉が難しい場合は、専門家の力を借りるのも一つの手です。

借地権売却を専門とした不動産会社もありますので、売却を前提に、交渉も一気通貫で依頼してしまうのも一つの方法です。

なお、弊社AlbaLink(アルバリンク)は借地権の買取実績が豊富な専門の買取業者です。

過去にはフジテレビの「newsイット!」に訳あり物件の買取業者として紹介された実績もあります。

弊社Albalinkは訳アリ物件専門の買取業者として、地主と借地人がトラブルになっているなど、他社では断られるような底地・借地を多数買い取ってきました。

たとえば、弊社では以下のような借地を190万円で買い取った実績もあります。

| 築年数 | 54年 |

|---|---|

| 物件の所在地 | 東京都荒川区 |

| 借地の状況 | ・10坪ほどの土地に木造2階建の戸建が建っている ・建築基準法を満たしておらず再建築できない土地 |

| 借地売却に関する地主様の要望 | ・売却を承諾するための費用(譲渡承諾料)を更地価格の10%とする ・借地の更新料を更地価格の8%~10%とする ・宅建業者が買い取った場合、転売時に承諾料を支払うこととする など |

| 買取価格 | 190万円 |

| 買取時期 | 2023年8月 |

上記の「借地売却に関する地主様の要望」を見て頂けばわかるように、この借地は売却に関する地主様の要望が厳しく、依頼主様(借地人)は他社では買取を断られてしまったようです。

とくに転売時に承諾料がかかることは買取業者にとって直接的な負担となるため、買取を敬遠する業者が多いのも当然といえます。

このように、地主の要望が厳しく、再建築もできず、建物の築年数も古い借地であっても、弊社が190万円で買い取れる理由は以下の2つです。

- 土地の利権に強い弁護士と提携しており、利権問題を解決した上で運用・再販できるため

- 借地の再販先が豊富であり、買取に際して費用がかかっても(承諾料など)利益を生み出せるため

実際、弊社は底地・借地をはじめ、訳あり不動産の買取実績が600件以上(2023年1月〜10月時点)あり、これまで買取をおこなったお客様からも「買い取ってもらえてホッとした」「早く依頼すればよかった」といった好意的な評価を多数いただいております。

また、弊社はお客様からの評価が高いだけでなく、不動産買取業者としては数少ない上場企業でもあり、社会的信用も得ています。

底地・借地を手間や費用をかけることなく、なるべく高値で売却したい方は、ぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたことが、借地人or地主に知られることはありませんので、ご安心ください)。

なお、以下の記事では借地権を高額売却するために押さえておきたいポイントを解説しています。

併せて参考にしてください。

地主の「介入権」に注意

借地権を第三者に売却することは可能ですが、地主はむやみに借地権を売却されることを防ぐために介入権を行使することができます。

賃借人と賃貸人でトラブルになることが多いので注意が必要です。

まとめ

借地権については、その特徴や違いを新旧問わずしっかり理解し、トラブルを未然に防ぐ手立てを講じておきましょう。

とはいえ、借地権の更新や減失・朽廃、借地権の売却などは旧借家法や借地借家法はもとより、建築や税制についても相応の知識が必要となるため、これらが相まって理解を難しくさせています。

こういった背景のもと、個人間で借地権の取引を進めると、とかくトラブルに発展しやすく、ご自身が損害を被るようなことにもなってしまいがちですので、知識・実績の豊富な不動産会社に仲介してもらうなどの工夫が重要になります。

当サイトを運営している弊社AlbaLink(アルバリンク)は、借地権の買取実績が豊富な専門の買取業者です。

買い取った借地権を活用するノウハウにも長けているため、あなたの借地権をスピーディーに、かつできる限り高値で買い取ることもできます。

地主との交渉もお任せください。

借地権をいくらで売却できるのかが気になる方は、まずは無料査定をご活用いただければ幸いです。

査定を依頼したからとはいえ、無理な営業をかけることは一切ありませんので、ご安心ください。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら