袋地とはどのような土地なのか?

そもそも「袋地」とはどのような土地を指すのか、よくわからない方も多いでしょう。

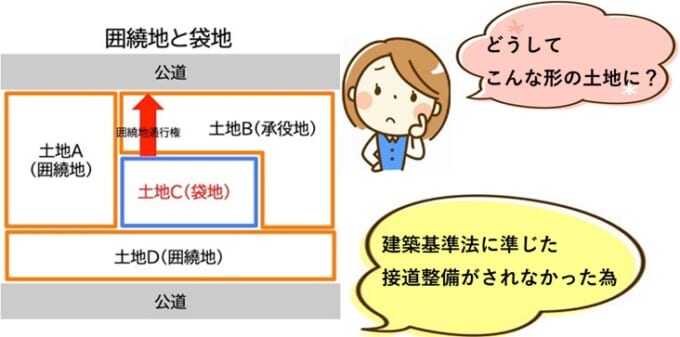

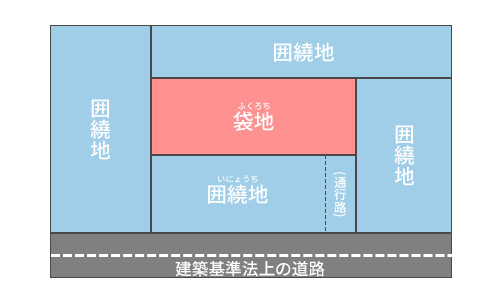

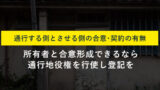

建築基準法で定められた袋地の定義をわかりやすく示したものが、下の図です。

図のように、周りを他の土地にぐるりと囲まれていて公道に接していない土地が「袋地」です。

「無道路地」「盲地(めくらじ)」と呼ばれることもあります。

袋地と囲繞地

一方、袋地を取り囲んでいる周りの土地を「囲繞地(いにょうち)」と呼びます。

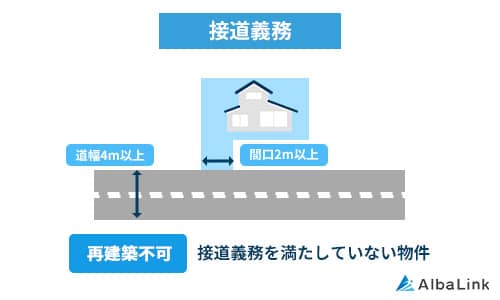

本来、建物の建築をするには建築基準法で定められた道路(幅員4m)に、2m以上接している必要があります。

これを「接道義務」といいます。

袋地は囲繞地に周りを取り囲まれているため、接道義務を満たしていません。

なぜこのような土地が発生してしまったかというと、建築基準法で接道義務が定められる以前は大きな土地を分割して宅地化する際に、接道義務を満たすような整備がなされないケースも多かったためです。

参照元:建築基準法第42条

参照元:建築基準法第43条

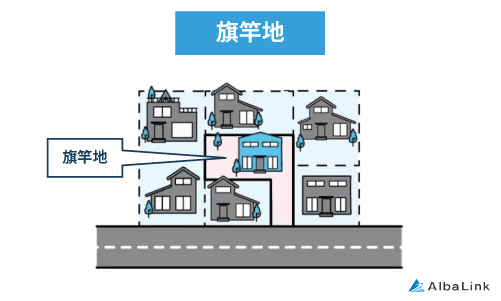

旗竿地と袋地

袋地と似たような敷地に、「旗竿地(はたざおち)」や「敷地延長」と呼ばれるものがあります。

旗竿地は、名前の通り旗竿のような形状をした敷地で、公道に接した路地状の敷地の奥に建物を建てる敷地がある土地です。

旗竿地の中には、路地部分の幅が2m未満の物件も多く存在しており、その場合は「道路に接道していない敷地」、つまり接道義務を満たしていない袋地と同じ扱いとなってしまうのです。

旗竿地の中には、路地部分の幅が2m未満の物件も多く存在しており、その場合は「道路に接道していない敷地」、つまり接道義務を満たしていない袋地と同じ扱いとなってしまうのです。

なお、旗竿地の概要や売却方法などについては、下記の記事で詳しく解説しています。

袋地の問題点

公道から孤立した離れ小島のような袋地は、建物を建てるときの建築基準法上でも実際の生活の面においても、さまざまな問題点があります。

袋地の問題点は以下の6つです。

- 通行するには通行料が必要

- 建て替えができない

- 売却しにくい

- 非常時のリスクがある

- 日当たりや風通しが悪い

- 防犯面に不安がある

どれも見過ごせない問題点ですので、しっかりご確認ください。

なお、袋地の問題点はわかっているので、売却方法が知りたいという方は「袋地の売却方法3選」をご確認ください。

通行するには通行料が必要

公道に接道していない袋地に住んでいると、公道に出るときには他人の土地である囲繞地を通ることになります。

つまり、囲繞地を「通路」として使わせてもらうわけです。

袋地の所有者には「囲繞地通行権」(または袋地通行権)が認められています。

他人の土地であっても公道に出るために囲繞地を通行できる法的権限を持っているので、他人の土地でも通行が可能です。

ただし、通路として使用するには、囲繞地の所有者に対して通行料を支払うことが定められています。

その金額は双方の協議によって決め、支払いは1年ごとにまとめて償金(賠償金)として支払う形が一般的です。

しかし、中には大阪和泉市のように、今まで通行料が必要なかったのに、突然通行料を請求されるケースもあります。

参照元:自分の畑に行く道が「有料」に!?市が突然「買い取りor通行料」を求める

このケースは囲繞地の所有者が泉市であるため特殊なケースとも言えますが、囲繞地の所有者が一般の個人の場合でも、相続などで所有者が変更したタイミングで、今まで必要なかった通行料を突然請求されることがあります。

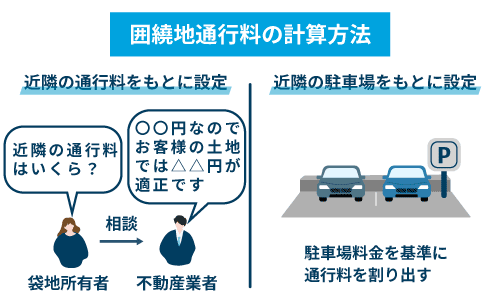

なお、通行料の話し合いがまとまらない場合は、土地家屋調査士になどに依頼して、近隣の囲繞地の通行料を調べてもらい、その金額をもとに、通行料を決定します。

もう少し簡易的な方法としては、近隣の月極駐車場の利用料金をもとに通行料を決める方法もあります。

いずれにせよ袋地に住んでいると、通常であれば支払う必要のない通行料を毎年支払い続けなくてはいけないということです。

囲繞地通行権の通行料の相場については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

囲繞地通行権・通行地役権の適用範囲

囲繞地通行権は袋地所有者に認められた権利であり、囲繞地を通行するにあたり、囲繞地所有者の合意を得る必要はありません。

しかし、だからといって通行料を支払えば好き勝手に敷地を使用していいわけではありません。

囲繞通行権が適用される範囲はきちんと定められていて、囲繞地通行権の行使にあたっては、できる限り囲繞地への負担を小さくすることが原則です。

例えば、通路の位置を決める場合も囲繞地所有者への損害が最も少ないルートを選ぶことが義務づけられています。

たとえば、囲繞地通行権では通行できる通路の幅は2mと定められています。

もし、こうした制約を超えて囲繞地を使用したい、通行するルートを設定したいといった場合は囲繞地の所有者と話し合う必要があります。

こうした話し合いにより通行のルールを決める権利を通行地役権とよびます。

ただ、囲繞地の所有者と袋地の所有者が親族同士の場合は、身内同士ということもあり、囲繞地を通行する際の取り決めなどについてしっかり話し合いが行われていない場合もあります。

その場合、囲繞地の所有者が相続などで変わった場合、突然通行料を求められるなど、思わぬトラブルに巻き込まれる恐れがあります。

ですから、たとえ親族同士であっても、囲繞地の使用についてはしっかり話し合い、書面に残しておくなどの対応が必要です。

なお、囲繞地通行権と通行地役権にはその他にも権利が適用される期間など違いがあります。

以下の記事ではそうした違いについて詳しく解説していきますので、あわせてご確認ください。

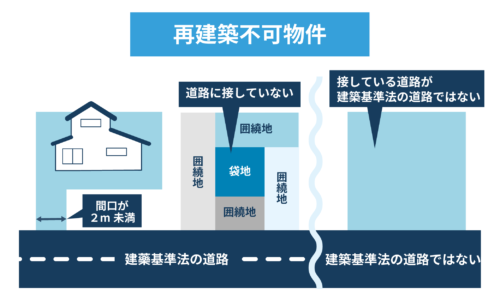

袋地は建て替えができない

袋地の最大の問題点は、前述の接道義務を満たしていないため、袋地に現在ある建物を解体して新しい建物を建てることができない、いわゆる「再建築不可物件」であるということです。

建築基準法の規定を満たしておらず、現在建っている家を取り壊しても新たな建築ができない物件のこと。

つまり、建物の老朽化による建て替えや、火事や地震などの災害によって倒壊してしまったとしても新たな建物を建てられないのです。

現在建っている家は違法ではありませんが、建て替えできないため、地震などで倒壊した場合、別の土地に引っ越さなくてはなりません。

リフォームしながら住み続けるにしても、再建不可物件は大規模なリフォームが認めていないため、建物の老朽化が進めば、いつかは住めなくなってしまうでしょう。

袋地で生活する限り、そうした不安を常に抱えて生活していかなくてはいけません。

なお、再建不可物件のリフォーム可能範囲などについて詳しく知りたい方は以下の記事もご確認ください。

売却しにくい

袋地は売却する際も、前項で述べた建て替えできないなどのリスクが足かせとなり、一般の個人にはなかなか売却できません。

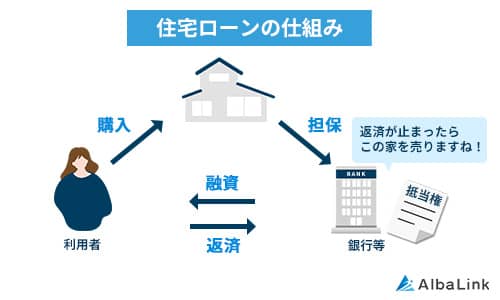

さらに袋地を購入する際は、住宅ローンが使えない恐れがあります。

袋地は再建不可物件であるため、担保としての価値が低いからです。

もし住宅ローンが使えなければ、購入希望者は一括払いで購入しなくてはなりません。

そのことも、袋地を売れにくくさせている一因です。

このように、住む上でもリスクがあり、売却しにくい袋地は、買取業者に売却するのが一番良い方法と言えます。

中でも、再建築不可物件専門の業者に売却を依頼すれば驚くほどすんなり売却することができます。

弊社Albalinkでも袋地の買取を積極的に行っております。

袋地に暮らす不安やリスクから一刻も早く逃れたい方は、弊社の無料買取査定をご利用ください。

スピーディーに買取らせていただきます(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。

非常時のリスクがある

袋地には、いざというときに安全に利用できる道路が確保されていないため、火災や事故などの緊急時に消防車や救急車が進入できず、対応が遅れる危険性があります。

また、袋地は公道に出るための通路が通常一ヶ所しかないため、地震や火災で、通路をがれきや炎でふさがれてしまうと、命の危険があります。

袋地に居住する場合はこのような防災面でのリスクに備え、避難経路を2カ所以上確保するために、隣人と話し合い、緊急時は平時の通路以外の敷地も通っていいという許可を得ておくなどの対策が必要です。

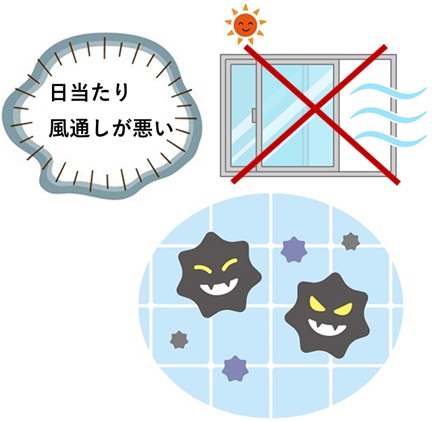

日当たりや風通しが悪い

袋地は通路がなく、周囲に建物が密集している状態のため、日当たりや風通しが遮られます。

日当たりや風通しが悪いことで、湿気がこもり、カビが繁殖して、壁や柱の腐食が進みやすくなります。

しかも、袋地は前述したように再建築不可物件ですから、カビにより、建物の基礎部が腐食してしまったとしても建て替えることができません。

そのため、倒壊のリスクをはらんだ家に住み続ける羽目になります。

しかも、そのようなリスクのある家なら売ろうと思っても、建て替えができず、日当たりの悪い袋地は買い手から人気がありません。

実際に、弊社が独自に行った「家を購入する際に重視した立地条件」のアンケート調査では、455人中147人が「日当たりがいいこと」と答えています。

家を購入する際に重視した立地として「日当たりがいい」と答えた人が2位。

ですから、日当たりの悪い袋地の売却を検討しているのであれば、専門の買取業者への売却をおすすめします。

専門の買取業者であれば、日当たりの悪い袋地であっても、問題なく買い取ることができます。

弊社Albalinkも日当たりに関係なく袋地を買い取れます。

しかも弊社は訳アリ物件専門の買取業者ですから、日当たりが悪い袋地でも価値を見出し、再販できるため、高値で買い取ることができます。

ぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)

犯罪などのトラブルに遭いやすい

袋地は公道からの見通しが悪いため死角になりやすく、空き巣などに狙われやすい側面もあります。

「日中は周囲が留守で人の目が届かない」「塀や庭木で家が見えにくい」という場合は、特に厳重な防犯対策が欠かせません。

夜間も不審者が侵入しやすい状態をつくらないよう、人感ライトなどの対策が必要です。

カンタン1分査定

袋地でも売却可能な3つの方法

お伝えしてきたように、袋地は住宅用地としては多くのマイナス面があり、売却するのが非常に難しい物件です。

けれどご安心ください。この章でお伝えする方法を実践していただけば、売却できます。

袋地を売却する方法は以下の3つです。

それぞれ詳しく解説しますが、最初に結論をお伝えすると、この中で最も確実に袋地を売却できるのは、専門の業者に買い取ってもらうことです。

専門の買取業者は、買い取った袋地を活用し、利益を生み出すノウハウを豊富に持っているため、確実に買い取ることができるのです。

弊社Albalinkでも袋地の買取を積極的に行っておりますので、一刻も早く、確実に袋地を売却したい方は、一度弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)

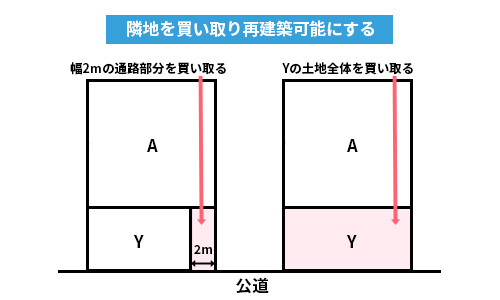

通路部分を購入する

通路として使用している部分を隣地の所有者から購入して接道義務をクリアした物件にすれば、一般の不動産と同様に売却可能です。

通路部分の買取のためには、土地の購入代金や測量・登記などの諸費用がかかります。

そのため、潤沢な資金があり、なおかつ買取依頼ができるほど隣地所有者と関係性が良い方にお勧めです。

また、通路購入後の売却額が投じた資金を上回る場合に最善な方法といえます。

信頼できる経験値の多い不動産業者に通路購入後の袋地の売却額の査定をしてもらったうえで、通路を購入するかどうかを判断するとよいでしょう。

ただし、当然のことですが、隣地の所有者に通路を買い取る許可を得る必要があります。そもそも、普段から隣地の所有者と良好な関係性を築いていなければ、そうした売買の話すらできないでしょう。

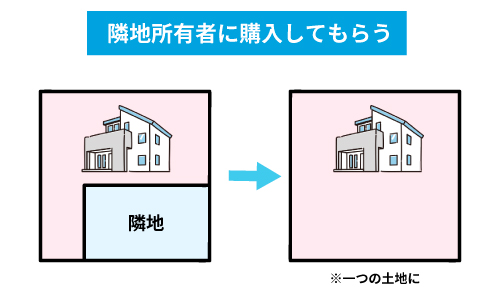

隣地の所有者に買取ってもらう

袋地は一般的な不動産仲介での売却で買主を見つけることは難しく、売り出しをしても、いつまで経っても売れないということになりかねません。

しかし隣地(囲繞地)の所有者に買い取ってもらう方法であれば、お互いにメリットがあります。

隣地の所有者としては、自分の敷地を広げられるばかりか、第三者に敷地を通路として使われることがなくなります。

この方法も隣地の所有者と関係性が良く、すぐに袋地を売却したい方にお勧めです。

ただし、当然ながら隣地の所有者に購入の意思と、購入資金がなければ実現できません。

このように隣地の所有者との利害や条件が合致しないと実現は難しい方法です。

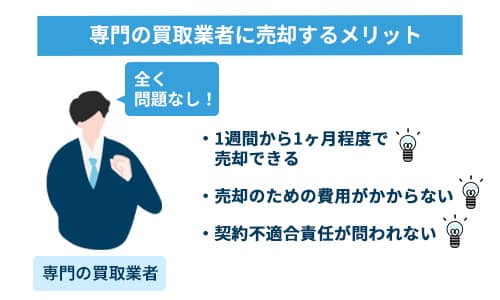

専門の業者に買取ってもらう

ここまで述べたように、袋地は一般の個人に売却するのは困難です。

また、隣人に売却する際も交渉や費用が必要です。

ですから、袋地を売却するのであれば、再建築不可に強い専門の買取業者へ売却するのが最も賢い方法です。

専門の買取業者に依頼すれば費用も時間もかけずスムーズに袋地を売却できるからです。

なぜなら、専門の買取業者は袋地のような特殊な土地でも買取り、運用・再販するノウハウを豊富に持っているためです。

専門の買取業者なら、先にお伝えした2つの売却方法のように「隣人の許可が取れない」「資金がない」といったハードルがないので、すぐに袋地を売却できます。

弊社Albalinkも訳アリ物件専門の不動産買取業者ですから、当然、袋地の買取実績、ノウハウは豊富にあります。そこで、弊社の買取事例を次項で紹介します。

弊社Albalinkでは以下のような袋地に建つ物件を買い取った実績があります。

P・Oさん(相続した袋地の物件を売却したくて弊社に相談)

袋地にある実家を相続しましたが、住む予定がないので、売却しようとしました。しかし、袋地であるため、一般の不動産屋では扱ってもらえず、買取業者に頼んでも、断られたり、非常に安い価格しか提示してもらえませんでした。

「袋地だから安くても買い取ってもらえるだけマシと思うしかないのか…」と思いつつ、Albalinkさんに依頼しました。なぜなら、Albalinkさんは訳アリ物件専門の買取業者で、袋地といった特殊な土地でも高額買取ができるとホームページに書かれていたためです。

実際、Albalinkさんが提示してくだった買取額はわたしの予想を大きく上回るものでした。買取業者によって、こんなにも差があるのかと実感しました。

どこでもいいやと諦めず、Albalinkさんに依頼して本当に良かったと思います。

上記の事例では、300万円で買取らせていただきました。

弊社がこのように他社が断るような物件でも高額買取できるのは、それだけ買取実績と物件の活用ノウハウがあるためです。

実際、これまで買い取った多くのお客様から、感謝の言葉をいただいております(下記Googleの口コミ参照)

ここまで読んで「自分の袋地も早く買い取って欲しい」「いくらで買い取ってもらえるか気になる」と思った方は、今すぐ弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)

なお、袋地のような「道路に面していない土地売却方法」については、以下の記事でも紹介していますので、あわせてご確認ください。

袋地の不動産価値と相場の求め方

ここまで解説してきたように、袋地は住宅用地としては非常にデメリットの多い土地であり、不動産としての価値はあまりありません。

それでは袋地はいったいどのくらいの価格で売れるのでしょうか。袋地の価格の参考になるのが、固定資産税額を決める際の「評価額」です。

袋地の固定資産税評価額を求める手順は以下の通りです。

- 袋地(無道路地)と前面宅地を合わせた土地の奥行価格補正後の価額を計算する

- 前面宅地の奥行価格補正後の価額を計算する

- 「1」で求めた価額から2で求めた価額を控除する

- 「3」で求めた価額に不整形地補正(間口狭小・奥行長大補正)を掛ける

- 通路部分の価額を控除する

ただ、このように書かれても、正直なんのことかわからないと思います。

ですが、ご安心ください。

具体的な例を挙げて、以下で丁寧に解説します。

たとえば以下の袋地の評価額を算出してみましょう。

1. 袋地(無道路地)と前面宅地を合わせた土地の奥行価格補正後の価額を計算する

この土地の場合の1㎡あたりの評価額は10万円(=100E)なので、袋地と前面宅地を合わせた評価額は以下のとおりです。

2. 前面宅地の奥行価格補正後の価額を計算する

次に、前面宅地の奥行価格補正後の価額を計算します。計算式は以下のとおりです。

参照元:国税庁(奥行価格補正率表)

3. 1で求めた価額から2で求めた価額を控除する

1で求めた価額から2で求めた価額を控除すると、以下のとおりです。

4. 3で求めた価額に不整形地補正率(間口狭小・奥行長大補正率)を掛ける

不整形地補正率の求め方は以下のとおりです。

不整形地補正率:0.79(普通住宅地区・地積区分A・かげ地割合50%)

※かげ地割合:(800㎡-400㎡)÷800㎡=50%

間口狭小補正率:0.90(間口距離2m)

奥行長大補正率:0.90(間口距離2m・奥行距離40m)

0.79(不整形地補正率)×0.90(間口狭小補正率)=0.71

0.90(間口狭小補正率)×0.90(奥行長大補正率)=0.81

2つの数値を比較した際に上記のほうが小さいため、このケースにおける不整形地補正率は0.71。

こうして求めた不整形地補正率に3で求めた価額を掛けます。

参照元:国税庁(奥行価格補正率表)

5. 通路部分の価額を控除する

通路部分の価額は以下のとおりです。

このケースでは通路部分の価額が控除限度額(控除前の価額の40%。2,328万8,000円×0.4=931万5,200円)よりも小さいため、4で求めた価額に通路部分の価額を控除すれば袋地の評価額が算出されます。

袋地は同じエリアの整形地の価格に対して4割程度安くなるのが一般的です。

たとえば、整形地の価格が1000万円であれば、袋地は600万程度になるということです。

ただし、土地の立地や形状などによって評価は違ってくるため、実際の売却価格は不動産業者に査定をしてもらいましょう。

なお、弊社Albalinkは訳アリ物件専門の買取業者ですから、袋地のような特殊な土地の扱いに慣れております。

そのため、ご依頼たいだけば、無料で適正価格を提示させていただきます。

買取前提でなくても構いませんので、ぜひ弊社の無料買取査定をご利用ください。

なお、再建築不可物件の固定資産税評価額の算出方法については、こちらの記事でも解説していますのでご確認ください。

袋地の活用法3選

袋地所有者の中には、売却して土地を手放すのではなく、なんとか活用できないかと考えている方もいるでしょう。そんな方のために、この章では袋地の活用方法をお伝えします。

袋地の活用方法は以下の3つです。

- 戸建賃貸として活用する

- トランクルームとして活用する

- 駐輪場・バイク駐車場として活用する

それぞれ、袋地所有者の状況や、袋地の立地・状態などに合わせた活用方法となっています。

ご自身の袋地であれば、どの活用法がマッチするか考えながらご確認ください。

なお、袋地の活用方法については、以下の記事でも詳しく紹介しているので、あわせてご確認ください。

戸建賃貸として活用する

立地の良い袋地に建つ物件を所有しているならば、リフォームを施し、戸建賃貸として貸し出してもいいでしょう。

具体的には、以下のような立地であれば、戸建賃貸として貸し出して賃借人がつく可能性がありす。

【都心の場合】

- 最寄り駅まで徒歩10分以内

- スーパーや役所など生活に必要な店や施設が徒歩10分以内

【地方の場合】

- 最寄りのICまで車で10分以内

- スーパーや役所など生活に必要な店や施設まで車で5分以内

賃貸と貸し出すのであれば、上記のような利便性の高い立地であることは必須です。

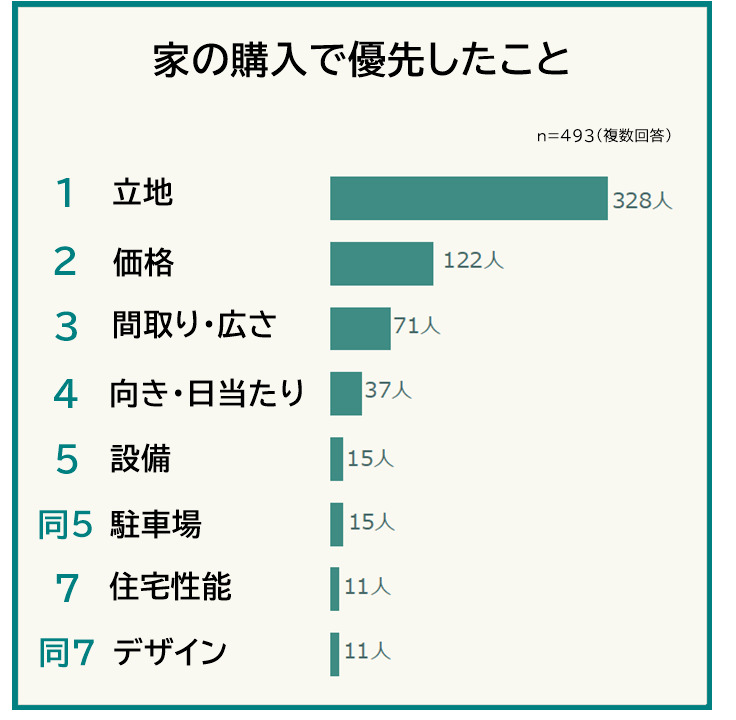

実際に、家を購入した経験のある493人を対象にした弊社アンケート調査では、家の購入で優先したことのダントツ1位は「立地」でした。

戸建賃貸として貸し出し、賃借人がつけば、毎月賃料が入ってきます。

立地の良い袋地に物件を所有しているなら、活用せず、ただ固定資産税を納め続けるより、賃貸に出し、多少でも収益を得る方が有意義でしょう。

ただし、賃貸として活用するにはリフォーム費用が500万円~1千万円ほどかかります。

しかも、それだけ費用をかけて賃貸として貸し出しても、賃借人がつく保証はありません。

もし賃借人がつかなければ、リフォーム費用が全て赤字になってしまいます。

また、賃借人がついたとしても、リフォーム費用を黒字化するまでには長い期間かかります。

なぜなら戸建賃貸は1人にしか貸せず、毎月の賃料が少ないためです。

不動産や賃貸経営の知識がなければ、黒字化するまで賃貸経営を継続することは困難でしょう。

また、賃貸運営を続けるためには、定期的な設備のメンテナンス費もかかります。

たとえば、ガス給湯器が故障したら修理費で10万円程度かかります。

立地が良い袋地に物件を所有していて、不動産や賃貸経営の知識があり、初期費用がかかっても黒字化する自信のある方は、戸建賃貸に乗り出してみてもいいでしょう。

トランクルームとして活用する

更地の袋地を所有しており、なるべく費用をかけずに活用したいのであれば、トランクルームとして活用するのがお勧めです。

トランクルームを始めるにはコンテナを購入するだけなので初期費用が少なくて済みます。

コンテナ設置の相場は200万~800万円ほどで、決して安くはありませんが、賃貸経営のためのリフォームよりは費用を抑えられます。

また、屋外用のコンテナは耐久性もあるため、一度設置してしまえば、ランニングコストもほとんどかかりません。

とはいえ、賃貸同様、費用をかけてコンテナを設置したとしても、利用者が現れなければ全て赤字になってしまいます。

具体的には、以下のような立地の袋地でなければ、トランクルームとして活用するのは厳しいでしょう。

- 半径100メートル以内に小規模な会社が多数ある

- 半径100メートル以内に築古なアパートやマンションが多数ある

規模の小さな会社は備品や荷物を置くスペースが社内になく、トランクルームを利用してくれる可能性があります。

また、古いアパートやマンションは共有スペースにトランクルームがないことが多いため、荷物の多い住民がトランクルームを借りてくれる可能性があります。

所有している袋地がトランクルームとしての立地条件を満たしていて、数百万円程度の初期費用であれば問題なく出せるという方は、トランクルーム経営にチャレンジしてみてもいいでしょう。

駐輪場・オートバイ駐車場として活用する

更地の袋地を所有しているのであれば、駐輪所やオートバイ駐車場として活用してもいいでしょう。

更地であれば、駐輪場としてアスファルトで整地しても50万円~100万円程度で済みます。

また自転車やオートバイであれば道路からの入り口が狭い袋地であっても、それほど不都合はありません。

自転車だと、月極でも1000円~3000円程度でしか貸し出せませんが、オートバイであれば、1万円~3万円程度で貸し出すことができます。

とくにオートバイは停める場所が少ないため需要が高いといえます。

実際、筆者が住む住宅地の近くに月極駐車場があり、最近、駐車場の隅のデッドスペースにバイク用の駐車場が5台分できたのですが、一ヶ月ほどで全て埋まってしまいました。

ただし、駐輪場やバイク駐車場として長く運用するには、以下のどちらかの立地であることが必要です。

- 駅から5分以内であること

- 周囲にアパートやマンションが多い

駅に近ければ、駅まで自転車やバイクで来た人が利用する可能性があります。

また、アパートやマンションが多い住宅地であれば、周辺住民が借りてくれるかもしれません。

ただ、利用者がついたとしても、駐輪場で利用者がたむろして大声で騒いだりすれば、近隣住民から、運営しているあなたにクレームが入るでしょう。

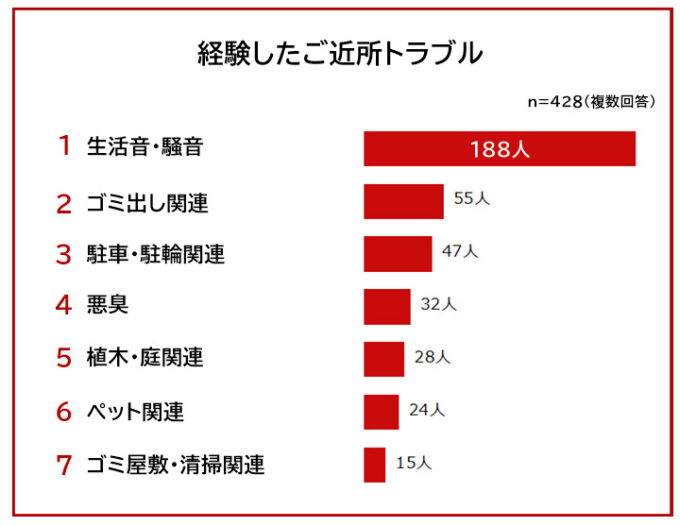

弊社が行ったアンケート調査でも、ご近所トラブルでもっとも多かったのは「生活音・騒音」でした。

とくにバイクは排気音が大きく、良い印象を持っていない方も多いため、クレームが入る可能性も高くなります。

所有している袋地が駐輪場やバイク駐車場としての立地条件を備えていて、万一、利用者と近隣住民がトラブルになった時も真摯に対応し、解決する覚悟がある方は、チャレンジしてみてはいかかでしょうか。

まとめ

建て替えができない、更地であっても建物が建てられないなど、土地活用が制限された袋地は一般の不動産のように売却するのは困難です。

不動産仲介業者に売却を依頼しても、なかなか買い手が見つからないか、もしくは断られてしまうかのどちらかでしょう。

売却できないと、生活上の様々なリスクを抱えたまま、袋地に住み続けなくてはなりません。

仮に、袋地に住んでいない場合でも、固定資産税を負担し続けなくてはいけません。

また、賃貸や駐車場として活用するのも簡単ではありません。

そこで袋地の処分に困ったときは、再建築不可物件を専門に取り扱っている不動産業者に買取を依頼することをおすすめします。

専門の買取業者であれば買手を探す必要がないため、時間をかけずにスムーズな売却が可能です。

また、専門の買取業者は買取後に再販・運用して利益をあげるノウハウに長けているため、高額で買い取ってくれる可能性があります。

弊社Albalinkも豊富な買取実績とノウハウを元に、袋地のような再建築不可物件をできる限り高く買い取っており、「フジテレビ」を始めとする各メディアにも取り上げられています。

弊社は「全国対応」ですので、少しでも買取を検討していましたら、まずは弊社へ一度ご相談ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら