囲繞地通行権とは

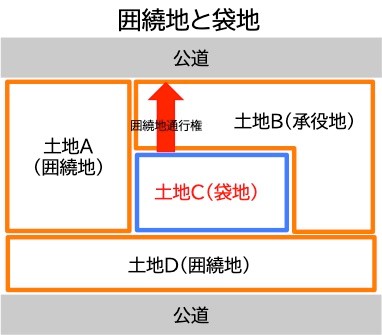

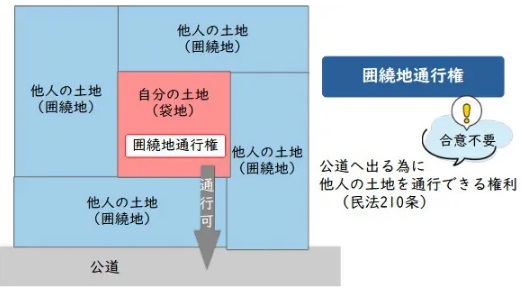

囲繞地通行権とは、他人が所有する土地や河川・崖など地形障害に囲まれて公道に出ることができない土地から、日常生活に必要な公道まで移動する権利のことです。

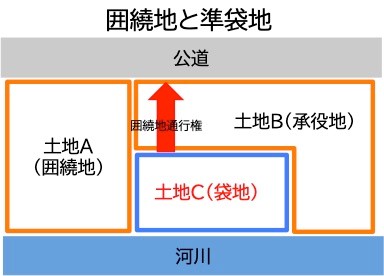

他人の所有する土地に囲まれた土地を「袋地」といい、袋地を囲んでいる土地を「囲繞地」といいます。また、他人の所有する土地と河川や崖など地形の障害によって公道に出ることができない土地のことを「準袋地」といいます。

袋地の所有者は他人の土地を通行しないと公道に出られないことから、囲繞地所有者とのトラブルよって公道への移動が妨げられることがないように囲繞地を通行する権利が与えられており、これを囲繞地通行権といいます。

囲繞地通行権は法律で定められた権利で、民法210条から213条に規定されています。

1、他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。

2、池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。 民法第210条

1、前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。

2、前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる 民法第211条

1、分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。

2、前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。 民法第213条

「囲繞地」という言葉は平成16年の法律用語の改正で使用されなくなりましたが、現在でも不動産業界を中心に広く使用されています。

袋地については以下の記事で詳しく説明しています。ぜひ参考にしてください。

袋地は接道義務を満たさないため再建築不可

袋地については、建築基準法上の接道義務を満たさないため再建築不可となります。

袋地とは、他人の土地に囲まれた土地であるため、敷地が道路に接しません。道路に接しない敷地であれば建築物の敷地が4m以上の幅員を持つ道路に2m以上接しなければならないとする接道義務を満たしませんので原則再建築が認められないため注意が必要です。

袋地は囲繞地通行権に関わらず、建築が認められない土地のため注意しましょう。

接道義務を満たさない土地に関しては以下の記事で詳しく説明しています。ぜひ参考にしてください。

通行地役権とは

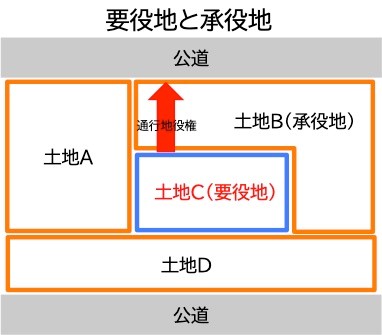

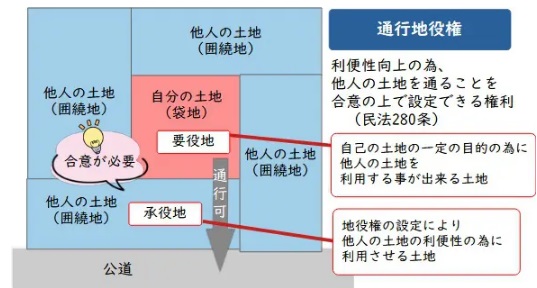

「通行地役権」とは袋地の所有者が公道へ移動するために他人が所有する土地を通行することができる権利のことです。借地通行権上では自分の土地を「要役地」、他人が所有する土地を「承役地」といいます。

地役権とは、自分の土地を利用するために一定の範囲内で他人の土地を使用することができる権利です。通行地役権の他にも、水道を他人の土地を経由して引くための「用水地役権」や電気を使用するための送電線を引くための「送電線地役権」などがあります。

地役権に関しても民法で定められており、民法第280条で通行地役権を含めた地役権が規定されています。

通行地役権を行使するためには袋地の所有者と囲繞地の所有者との契約が必要で、道路の幅や形状などについては両者の合意によって定められます。

建築基準法上の接道義務と通行地役権

通行地役権を設定しても、袋地が建築基準法上の接道義務を満たすことはなく、新しい建物を建築できない点に注意が必要です。

なぜなら通行地役権とは、あくまで土地の所有者が自分の土地の利便性を高める一定の目的のために、他人の土地の通行が可能となる権利にすぎないからです。

袋地が実際に接道要件を満たすためには、囲繞地の一部の購入や貸借が必要となります。

通行地役権が設定されているからといって、接道義務を満たしていると勘違いしないようにしましょう。

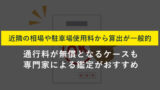

囲繞地通行権と通行地役権の違い

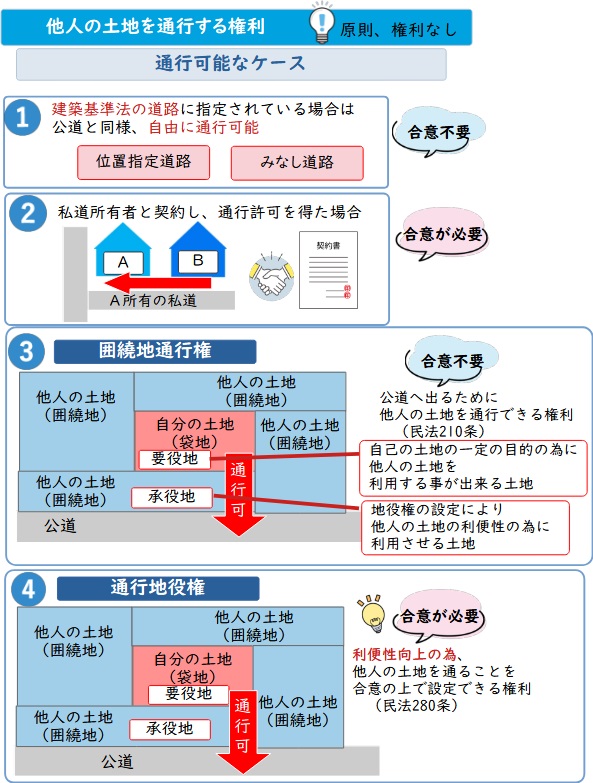

囲繞地通行権も通行地役権も、袋地の所有者が公道に出るために囲繞地を通ることができる権利としては同じものです。では、この2つの権利にどのような違いがあるのかをご紹介していきましょう。

合意の有無

囲繞地通行権は民法第210条で定められている袋地の所有者に認められた権利なので、囲繞地所有者の合意は必要ありません。しかし、通行地役権を行使するためには承役地の所有者と要役地の所有者の合意が必要となります。

囲繞地通行権…合意形成が必要ない

地役通行権…契約・合意形成が必要

通行できる範囲の違い

囲繞地通行権は袋地所有者の権利を認めていますが、民法第211条では囲繞地の通行にあたっては囲繞地所有者に最も損害の少ない方法を選ぶ必要があると規定しています。通行できる幅は一般的には土地の接道義務の広さである2メートルとされています。

第四十三条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。

一 自動車のみの交通の用に供する道路

二 地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第十二条の十一の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。)内の道路引用元:建築基準法|e-Gov法令検索

一方、通行地役権は要役地と承役地の所有者同士の契約によって決定されます。どのように承役地を使用するかは両者で決めることができるので、使用範囲が最低限である必要もありません。従って通行できる幅や場所は両者で自由に設定することができます。

囲繞地通行権…囲繞地所有者にとって最も損害の少ない方法

地役通行権…要役地の所有者と承役地の所有者の契約によって自由に決められる

期間の制限

囲繞地通行権は法律で定められた権利なので、期間の制限はありません。

一方で、地役通行権は両者の契約によって決定されるので契約期間を設定した場合、期間に制限がかかることになります。

囲繞地通行権…期間の定めがない

地役通行権…契約により期間が定められる場合がある

登記の必要性(対抗要件)

土地の売買によって第三者によって囲繞地通行権や地役通行権が侵害されるかもしれないと考える方もいるでしょう。登記をすることで所有者が移転した場合にも権利を主張することができるのでしょうか。それぞれ確認してみましょう。

囲繞地通行権は法律で定められた権利なので登記によって囲繞地通行権そのものを登記する必要はありません。また、囲繞地所有者への対抗要件として袋地の所有権を登記することも考えることができますが、袋地の場合は登記をしなくても権利を主張することが可能です。

一方、地役通行権は契約による権利なので登記の必要があります。これを「地役権設定登記」といいます。

地役権設定登記を行わないと第三者に対抗することができないので、地役通行権の契約を行なった場合には地役権設定登記を行います。この場合、承役地の所有者と要役地の所有者の両方が登記を行う必要があります。

地役権登記を行う場合には承役地の所有者、要役地の所有者それぞれに異なる事項の登記が必要です。

<承役地所有者の登記事項>

・登記の目的

・申請の受付の年月日及び受付番号

・登記原因及びその日付

・順位番号

・要役地の表示

・地役権設定の目的及び範囲

・地役権の設定の範囲が承役地の一部である場合における、地役権図面の番

<要役地所有者の登記事項>

・要役地の地役権の登記である旨

・承役地に係る不動産所在事項及び当該土地が承役地である旨

・地役権設定の目的及び範囲

・登記の年月日

囲繞地通行権…登記は不要

地役通行権…第三者に対抗するためには登記が必要

通行料の有無

囲繞地通行権・地役通行権を行使する際には通行料が発生するのでしょうか、順に確認してみましょう。

囲繞地通行権を行使する場合には、原則として通行料(償金)が発生します。これは民法第212条に定められており、年払いで支払うことも規定されています。

通行料の算出根拠は近くにで設定されている囲繞地通行権の通行料の相場や、無い場合は近隣の駐車場の相場を参照にして算出します。

例外として通行料を支払わない場合があります。通行料が支払われない場合は大きく2つです。

「以前より無償で使用されていた」

以前より無償で使用している場合には、既成事実の重視または囲繞通行権ではなく無償の地役通行権であるという法律上の解釈により通行料は発生しません。

「分筆や共有物分割などにより袋地が発生した」

土地を分筆したり、共有地分割や譲渡、競売によって袋地が発生した場合は、袋地から公道までの囲繞地通行権が発生することを承知の上で分筆したことになるので、囲繞地通行権に対して通行料が発生しなくなります。ただし、別途協議の上で通行料を払う場合にはこの限りではありません。

囲繞地通行権の通行料については以下にまとめています。

一方、地役通行権は両者の契約によって設定されるので、承役地の所有者と要役地の所有者が通行料を無料とする契約を行えば通行料は発生しません。

囲繞地通行権…原則として通行料が発生する

地役通行権…契約内容によって通行料の有無が決まる

囲繞地通行権と通行地役権の使い分け

囲繞地通行権と通行地役権の2つの権利はよく似ていますが、ご紹介した通り様々な違いがあります。この二つの権利をどのように使い分ければ良いかをご紹介しましょう。

囲繞地所有者との合意ができるかどうかで行使する権利を使い分ける

袋地を囲む囲繞地の所有者と合意形成できるのであれば、通行地役権を行使して登記を行うのが良いでしょう。通行地役権は口頭での合意でも成立しますが、相続などで地権者が変わった場合に新たな地権者との間でトラブルが発生するリスクがあります。これを防ぐためにも契約期間や金額、使用面積を定めて登記することが最も確実に公道までの接道を確保する方法です。

囲繞地通行権は袋地所有者に法律で認められている権利ですが、民法第211条に「損害が最も少ないもの」と規定されています。つまり土地の構造上仕方なく通行する権利を認めているだけで、通行できる最小限度の幅だけが認められるのです。

具体的にどれくらいの幅が認められるかが明らかではないので、例えば囲繞地を相続した地権者との関係性が悪く「この道路の幅は最低限ではない。囲繞地通行権の濫用だ」と解釈に相違が生じて提訴されてしまった場合、適切な道路の位置と幅はどれくらいなのかという判断を裁判官に委ねる必要が出てきます。

囲繞地通行権に必要な道路幅は明文化されていないので、判例によっても解釈が異なります。最悪の場合、裁判によって囲繞地通行権で使用できる道路幅が変わってしまうリスクを考えると、通行地役権を設定して登記するのが、最も確実に接道を確保する方法といえるでしょう。

どちらの権利を行使するにしても、囲繞地通行権と通行地役権の違いを理解し、適切な方法で袋地からの通行を確保することが重要です。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら