再建築不可物件とは新しく建物を建てられない土地

再建築不可物件とは建築基準法の要件を満たしておらず、今ある建物を壊すと建て替えができない土地です。

建築基準法は、国民が安全・安心に生活ができるよう建築物の敷地・設備・構造などに基準を定めた法律で1950年に施行されました。

建築基準法が施行されるよりも前に建築された建物は、現行の法律の要件を満たしていないケースが多くあります。

まずは、再建築不可物件が建て替えできない理由や、通常の不動産と異なるポイントを見ていきましょう。

再建築不可物件の概要については、以下の記事でもわかりやすく解説しています。

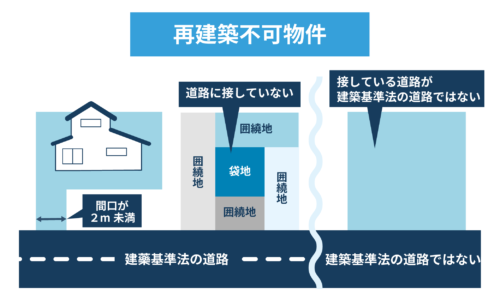

再建築不可となる主な原因は「接道義務」を満たしていないこと

再建築不可となる理由はいくつかありますが、代表的な原因は「接道義務」を満たしていないケースです。

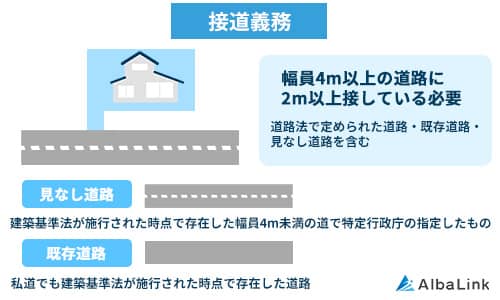

接道義務とは、「幅員4mの道路に、敷地の間口が2m以上接していること」を要件とした建築基準法第42条・43条の規定です。

再建築不可物件は建築基準法第42条・第43条のいずれか、もしくは両方を満たしていない状態の土地です。

なぜ接道義務があるかというと、火災や急病などの緊急時に、救助活動を行うための消防車や救急車などの緊急車両が敷地に進入できるスペースの確保が必要だからです。

緊急車両の車幅は約1.9m〜2.5mであるため、それらがスムーズに救命活動が行える道路・間口を確保することで、住民を安全避難させる目的があります。

よって、接道義務を満たしていない再建築不可物件が存在すると、住民の安全が確保できない危険があるため、建て替えが不可とされています。

接道義務に関してはこちらの記事で詳しく説明しています。参考にしてください。

再建築不可物件は既存不適格物件であることがほとんど

再建築不可物件の多くは既存不適格物件に該当します。

既存不適格物件とは建築した当初は適法だったが法改正によって不適合となり、再建築不可となった物件です。

既存不適格物件という文言は建築基準法に記載はありませんが、建築基準法第3条2項の内容を示すものとして使用されています。

建築基準法第3条2項の条文は以下のとおりです。

2 この法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、当該規定は、適用しない。

簡単にいうと、「違反状態だけど、建築時に建築基準法に適合したならOK」という内容です。

そのため、現行法に適合していなくても問題なく使用はできます。

ただし、いつまでも不適合な状態だと危険であるため、「壊せとは言わないが、建て替えするときには現行法に合わせましょう」というのが再建築不可物件です。

建築基準法が法改正を行う理由は、自然災害などの被害を教訓に、より建築物の安全性を高めるためです。

たとえば、建築基準法が大きく改正された2000年は、1995年に発生した「阪神・淡路大震災」をきっかけに耐震基準により厳しく基準が設けられています。

このように、度重なる法改正で不適合になった再建築不可物件も、建築当初は法に適合していたため、再建築不可の土地に今も家が建っているのです。

既存不適格物件についてはこちらの記事で詳しく説明しています。ぜひ参考にしてください。

再建築不可物件を所有する9つのリスク

現行の法律に適合しない再建築不可物件は、通常の物件よりも所有におけるリスクが高いです。

再建築不可物件を所有する9つのリスクは以下のとおりです。

- 建て替えできない

- リフォーム費用が高額になる

- 老朽化により倒壊すると近隣住民に損害賠償を請求される

- 更地になると固定資産税が高くなる

- 隣地との境界の認識が違って揉める

- ブロックや植栽などの越境で揉める

- 前面道路が私道だと水道管の工事に全所有者の許可が必要

- 囲繞地通行権の内容で揉める

- 売却しにくくなる

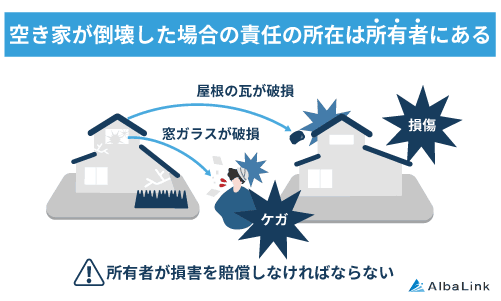

たとえば、再建築不可物件が老朽化によって倒壊すると近隣住民に損害賠償を請求される恐れがあります。

民法第717条第1項では、「所有物の保存に問題があって他人に損害を与えた場合、責任は所有者にある」と定められているからです。

再建築不可物件は建築基準法の法改正より前に建築されており、築年数が古いことから自然災害をきっかけに倒壊する可能性が非常に高いです。通常の家よりも入念にメンテナンスを行っていなければ、倒壊して他人にケガをさせて治療費や慰謝料を請求される恐れがあります。

その他、再建築不可物件を所有する9つのリスクについて、以下の記事で詳しく解説しています。

ただし、上記のような倒壊リスクは適切に管理していない場合に起き、再建築不可物を活用していれば避けられるリスクもあります。

次章で、再建築不可物件の活用方法について解説します。

再建築不可物件の活用方法13選

再建築不可物件の活用方法12選は、以下のとおりです。

- リフォームして住む

- 戸建賃貸として活用する

- トランクルームとして活用する

- 太陽光発電用地として活用する

- ドッグランとして活用する

- 貸し用地としてそのまま貸す

- 自動販売機などを設置する

- トレーラーハウスを設置する

- 駐車場や駐輪場として活用する

- コンテナハウスを置く

- ガレージハウス経営をする

- 農園として貸し出す

- 資材置き場として貸し出す

ただし、先に結論をお伝えすると、再建築不可物件の活用は難易度が高めです。

再建築不可物件の活用方法は自らが住む以外は「収益化を目指して事業を行う」ということだからです。

そのため、初期費用以外にも専門的知識・集客力・収支シミュレーションなど数々のハードルが生じます。

事業がうまく軌道に乗らなければ運転資金だけが膨らみ、大赤字を抱えるリスクがあるので注意が必要です。

ただし、経営に興味がある方には再建築不可物件の活用は適しているので、これからお伝えする活用方法12選を参考にしてください。

リフォームして住む

再建築不可物件の活用方法の1つ目は「リフォームして住む」です。

自分が住むのであれば、必要最低限のリフォームを施すだけで活用できます。

自分が住むと修繕箇所を早期に改善できるので、前述したような倒壊リスクもありません。

また、再建築不可物件は固定資産税も比較的安いため、家を2つ所有するよりもコストを圧縮できます。

ただし、再建築不可物件が位置する場所によっては通勤が難しくなります。

総務省の生活行動に関する調査では、在宅勤務をしていない有業者の平均通勤時間は往復1時間7分です。

参照元:総務省|令和3年社会生活基本調査

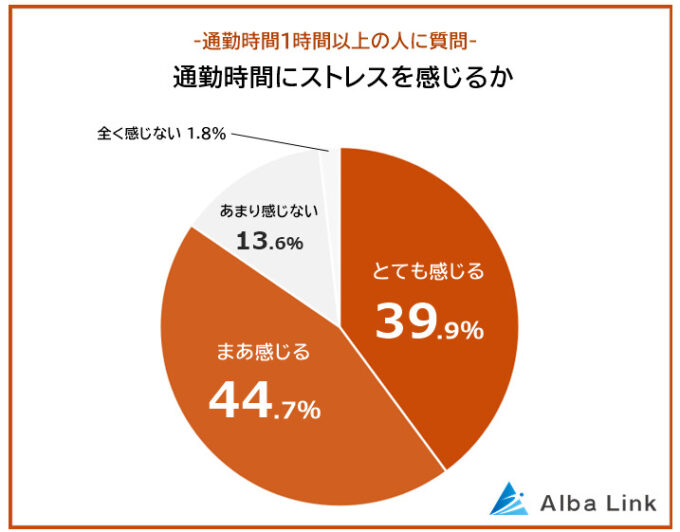

また、弊社が行った「通勤時間にストレスを感じるか」のアンケート調査では、ストレスを感じる人の割合は86.4%です。

つまり、一般的に無理なく毎日通える範囲は片道30分程度の職場と言えます。

所有する再建築不可物件が職場から近ければよいですが、遠方にある場合は通勤が辛くなるでしょう。

職場まで30分程度でアクセスできる再建築不可物件、もしくは仕事がテレワークである場合におすすめの活用方法です。

なお、再建築不可物件の固定資産税について、以下の記事で詳しく解説しています。

戸建賃貸として活用する

再建築不可物件の活用方法の2つ目は「戸建賃貸として活用する」です。

再建築不可物件は建て替えはできませんが、リフォームやリノベーションを施して住宅寿命を延ばしたり、快適性を上げたりはできます。

自分で住むよりもリフォームすべき箇所は増えますが、入居付けがうまくいけば毎月安定した家賃収入が入るので、維持費を超える収益が期待できます。

土地も建物も取得済みの状態でスタートできるので、戸建賃貸経営としては初期費用が抑えられるでしょう。

ただし、安定した入居が見込まれるかどうかは好立地な場合に限ります。

居住用物件において、立地は住みやすさにダイレクトに影響を与えるからです。

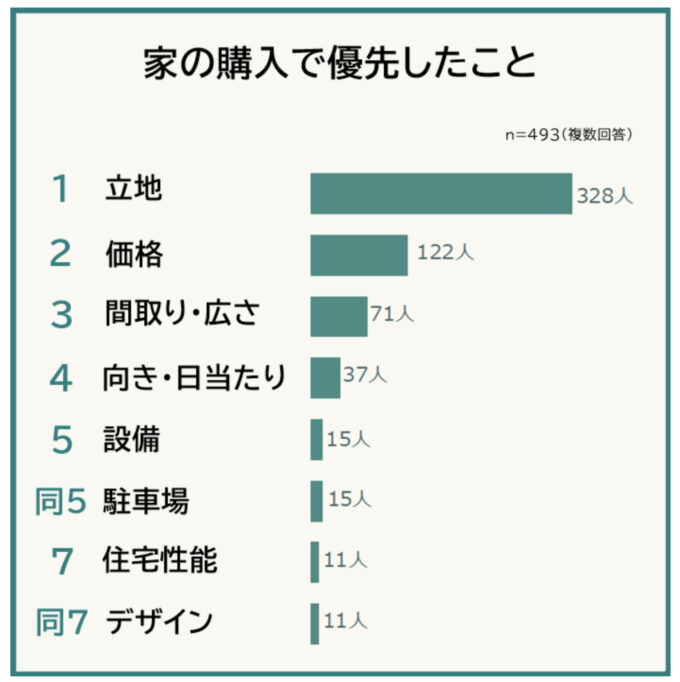

実際に、家を購入した経験のある493人に行ったアンケートでは、家の購入で優先したことのダントツ1位は立地という結果になりました。

立地の良さを判断する指標の一つとして「交通アクセスの良さ」が挙げられます。

たとえば、地方部なら市街地まで車で15分圏内、都心部なら駅から徒歩10分圏内に位置している物件は好立地です。

さらに都心部では、主要ターミナルに乗り換えなしでアクセスできる再建築不可物件は賃貸需要が見込めます。

そのため、家屋にお金をかけてリフォームしても立地が悪いと入居者が見つからず、大赤字になる恐れがあります。

戸建賃貸の活用が適しているのは、立地に恵まれた再建築不可物件に限られるでしょう。

トランクルームとして活用する

再建築不可物件の活用方法の3つ目は「トランクルームとして活用する」です。

トランクルームは荷物を預けられる保管スペースです。コンテナを設置し、個人・法人と賃貸契約を締結することで、毎月安定した賃料を得られます。

トランクルーム経営はコンテナを購入するだけで始められるので、初期費用が安い点がメリットです。

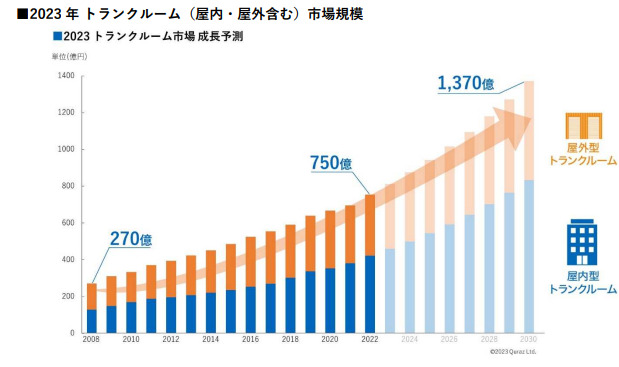

また、居住スペースが縮小傾向にある都市部の顧客からは根強い人気があり、マーケットが広がりつつあるビジネスです。

実際に、トランクルーム最大手のキュラーズの調査結果では、2008年から市場規模が右肩上がりに成長し続けています。

戸建賃貸のように入居者の入れ替えのタイミングで修繕なども必要ないので、メンテナンスはしやすいです。

ただし、トランクルーム経営は賃貸経営と比較すると大きな収益は見込めません。

トランクルームの利用者1人あたりの単価は10,000円前後が相場であるため、戸建賃貸より稼ぎにくい点はデメリットでしょう。

なお、全国賃貸管理ビジネス協会の調査によると、東京都で間取りが3部屋の平均賃料は9万4,281円です。

参照元:全国賃貸管理ビジネス協会|全国平均家賃による間取り別賃料の推移2023年10月調査

戸建賃貸は入居者が長期的に住む分には修繕費は頻繁にかからないため、収益を上げにくい点は注意が必要です。

トランクルーム経営は、収益化を急いでいない場合におすすめできる方法です。

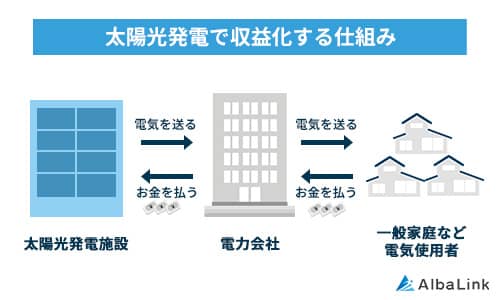

太陽光発電用地として活用する

再建築不可物件の活用方法の4つ目は「太陽光発電用地として活用する」です。

建物を解体して敷地内に太陽光パネルを設置し、太陽光の発電量を電力会社に販売して収益を上げる方法です。

30坪の土地で売電価格が30円だとすれば、毎月の収支は5万円程度見込めます。

また、採光量が太陽光発電の収益の要であるため、住居のように立地が悪くても収益化を目指せます。

ただし、当然ですが日当たりが十分に確保できなければ稼げません。

再建築不可物件は住宅密集地に位置しているケースが多く、隣家などで日当たりを遮断される可能性があります。

周りに障害物や遮るものがないエリアに位置する再建築不可物件であれば、収益化が見込めます。

ドッグランとして活用する

再建築不可物件の活用方法の5つ目は「ドッグランとして活用する」です。

ドッグランとは柵やフェンスなどで囲われた犬をリードなしで走らせられる施設です。

動物の飼育をしないので動物取扱業の資格が必要なく、犬が走り回れるスペースが確保できれば誰でもドッグランを運営できます。

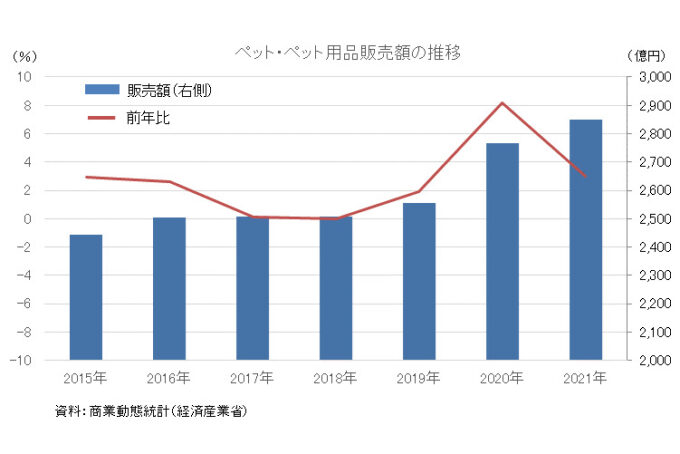

ペット市場はコロナ禍においても販売額が増加傾向にあり、市場が拡大しているビジネスモデルの一つです。

経済産業省が発表したペット・ペット用品の販売額の推移では、2015年から緩やかに上昇傾向が続き、2020年から大きく増加していることが読み取れます。

ただし、需要が見込めて誰でも始められるドッグラン経営ですが、土地の広さが必要です。

小型犬専用なら30坪程度・大型犬用なら120坪程度のスペースがなければ犬が自由に走り回れません。

また、犬同士の喧嘩による利用者間のトラブルが想定されるため、解消する器量も問われます。

ドッグランで起こりがちなトラブルには以下のようなものがあります。

- 犬が噛みついてケガをさせる

- 犬が発情期でメスの取り合いになってケンカになる

- 子どもが犬に追いかけられて逃げている最中にこけてケガをする

- 子どもが犬に乱暴をする

- 他の飼い主が無断で犬におやつを与える

再建築不可物件が30坪〜120坪程度の広さがあり、利用者間のトラブルに対処する覚悟がある場合にドッグラン経営はおすすめです。

貸し用地としてそのまま貸す

再建築不可物件の活用方法の6つ目は「貸し用地としてそのまま貸す」です。

所有者が土地になにも建てずそのまま貸して、地代収入を得る方法で「土地貸し」とも言います。

家屋の解体費用はかかりますが、土地にコンテナや太陽光パネルなどを新規で設置しないため、初期コストがほぼなしで始められます。

用途自由の貸し用地として貸し出せば、安定した地代収入が得られるでしょう。

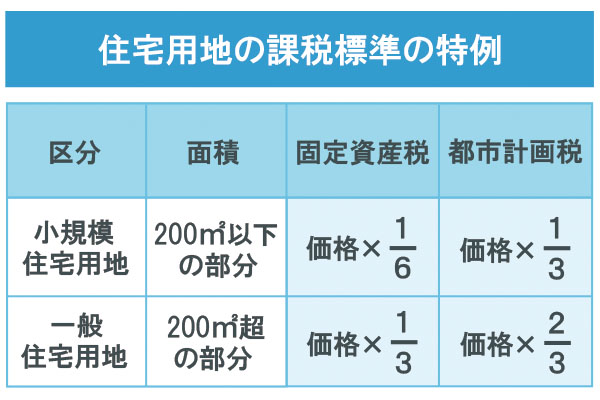

ただし、土地に対しての固定資産税は所有者負担である点は注意が必要です。

宅地は更地にすると住宅用地の特例が適用外となり、固定資産税が6倍に跳ね上がります。

住宅用地の特例とは、住居用の土地に対して適用される税の軽減措置のことです。

住宅用地の特例が適用されると、宅地の固定資産税評価額は1/3〜1/6まで減額されるため、支払う税額に雲泥の差が生じます。

たとえば、土地の面積が100㎡・固定資産税評価額が1,000万円のケースだと、住宅用地の特例の適用ありなら2万3,333円で済みますが、適用なしだと年間14万円です。

また、所有する土地を貸す契約によっては、10年〜50年以上という長期間の貸し出しになるため、「維持費の支払いが厳しいから土地を返して」というわけにいかなくなります。

「再建築不可物件を今後も所有し続けたい」という意思がある方にのみおすすめできる方法です。

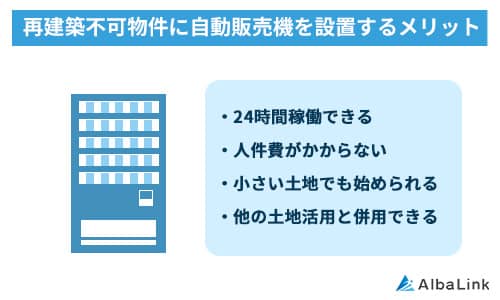

自動販売機などを設置する

再建築不可物件の活用方法の7つ目は「自動販売機などを設置する」です。

再建築不可物件の敷地内に自動販売機を設置して収益化を得る方法です。

自動販売機は人件費がかからず、24時間365日稼働できるので維持・管理に手間がかかりません。

さらに、自身で管理する「セミオペレーション」と、業者に管理を委託する「フルオペレーション」の2つの運用方式があり、後者はほぼ丸投げで運営できます。

ただし、収益性が低く赤字になる可能性が非常に高いです。

たとえば、フルオペレーションで管理を業者に委託した場合の1ヶ月の収益のシミュレーションは以下のとおりです。

- 価格:1本120円

- 売り上げた本数:150本

- 業者へ委託する手数料:売上の20%

- 電気代:月額3,000円

上記の例だと売上の18,000円に対して、手数料・電気代を差し引いて手元に11,400円が残る計算となります。

自動販売機ビジネス単体だと赤字になる可能性が高いので要注意です。

すでに再建築不可物件をなにかに活用していて、併設する形であれば自動販売機の設置を検討してもよいでしょう。

トレーラーハウスを設置する

再建築不可物件の活用方法の8つ目は「トレーラーハウスを設置する」です。

トレーラーハウスは車輪が付いていて自動車でけん引できる住居です。

車輪付きの住居ですが、キャンピングカーとは異なり、トレーラーハウスにはエンジンがなく自走に対応していない点に違いがあります。

トレーラーハウスであれば、住居でありながら車両扱いとなるので再建築不可物件の制限を受けません。

さらに、新品のトレーラーハウスなら新築同様の住居を200万円前後で購入できるので圧倒的に家屋よりもコスパがよいです。

ただし、トレーラーハウスを設置するのであれば、土地の固定資産税はかかり続けます。

トレーラーハウスは車両扱いであるため、家屋の維持費は削減できますが、土地は不動産の扱いのままです。

また、車でけん引する必要があるので、接道されていない敷地には設置できない可能性があります。

トレーラーが搬入できる道路幅があり、なおかつ安定した入居付けができるのであれば、黒字化が見込めるのでおすすめです。

再建築不可物件をトレーラーハウスとして活用する方法の詳細は、以下の記事で詳しく解説しています。

駐車場や駐輪場として活用する

再建築不可物件の活用方法の9つ目は「駐車場や駐輪場として活用する」です。

更地にしてアスファルト舗装をすれば、月額制の「月極駐車場」時間制の「コインパーキング」として収益化が可能です。

初期費用も安く、アスファルト舗装の費用相場は1㎡あたり4,000~5,000円程度であるため、30坪を駐車場にしても40万円〜50万円程度で済みます。

ただし、再建築不可物件の立地次第では駐車場・駐輪場の利用者が確保できない可能性があります。

とくに、コインパーキングの場合、駅近・オフィス街・繁華街など、ある程度来訪者が多いエリアでなければ、利用者の確保が難しいでしょう。

さらに、駐車場も住宅用地の特例の適用外になるため、固定資産税は家が建っている土地の6倍かかります。

近隣住民に月極駐車場を探している人がいる・もしくは繁華街など来訪者が多いエリアに位置する再建築不可物件なら適している活用方法です。

コンテナハウスを置く

再建築不可物件の活用方法の10個目は「コンテナハウスを置く」です。

コンテナハウスとは、輸送用として作られたコンテナを住居用に転用したものです。

再建築不可物件の敷地にコンテナハウスを設置して、人に貸し出せば賃貸経営のような使い方ができます。

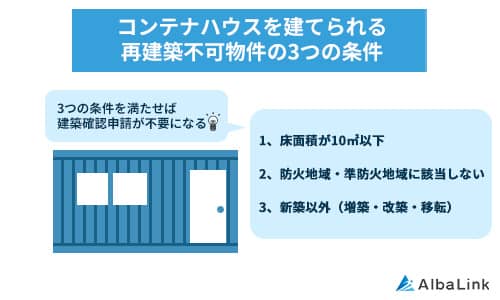

コンテナを活用する点はトレーラーハウスと異なり、建築物の扱いとなるため建築確認申請が必要ですが、以下の土地なら許可申請が不要とされています。

- 床面積が10㎡以下であること

- 防火地域・準防火地域に該当しないこと

- 新築以外(増築・改築・移転)であること

簡単に言うと、接道義務を果たしていなくても駅前などのエリア以外で、かつ6畳以下のコンテナハウスなら増改築は自由に行えます。

ただし、6畳以下のスペースの貸し出しであるため、需要が見込めない点がデメリットです。

また、トレーラーハウス同様に、土地によっては道路幅が狭くコンテナの搬入ができません。

コンテナの搬入ができる道路幅・間口で、なおかつ6畳以下のスペースを借りたい人がいる場合におすすめできる活用方法です。

ガレージハウス経営をする

コンテナハウスと同様、再建築不可物件の敷地にコンテナを設置して、ガレージハウス経営をする方法もあります。

ガレージハウスとは、建物の一部にガレージ(車庫)を組み込んで設計された家です。

駐車スペースまでの距離が短く、雨水に濡れず車まで移動でき、愛車を損傷・犯罪から守れるメリットがあります。

とくに、再建築不可物件があるような都市部では駐車スペースが限られているため、ガレージハウスへの賃貸需要は一定数あると予想されます。

ただし、前述したようにコンテナハウスを搬入ができるだけの道路幅・間口が確保できているのが前提条件です。

一般的に車用ガレージで採用されるコンテナのサイズは、20フィート(約8畳)・40フィート(約16畳)で、4トントラックやトレーラーを利用して搬入します。

4トントラックでコンテナを搬入する場合、前面道路の幅が4m以上、間口の幅が6.5m以上確保できないと設置が難しいです。

間口が2m未満であることが原因で再建築不可となっている土地ではガレージハウス経営は難しいと言えます。

農園として貸し出す

再建築不可物件の活用方法の11個目は「農園として貸し出す」です。

貸し農園とは農地を人に貸し出す運用方法で、レンタル農園とも呼ばれます。

貸し農園として活用すると、3㎡ほどの面積で月5,000〜6,000円程度の収益化が可能です。

しかし、一度農地にすると土地の用途を宅地に戻せない恐れがあります。

宅地を農地に変更する分は農業委員会への申請の規定がないため、いつでも転用可能です。

ただ、農地は国の大事な資源として扱われており、簡単に農地以外に転用できないよう審査基準などが設けられているため、宅地に戻したいと思ったタイミングで戻せない可能性があります。

土地の価格は価値で左右されるので用途が限定的な農地は、いざ売ろうとしたときに売却額が宅地よりも安価になってしまいます。

今後売却する予定がないのであれば、貸し農園も有効な活用手段となるでしょう。

資材置き場として貸し出す

再建築不可物件の活用方法の12個目は「資材置き場として貸し出す」です。

資材置き場とは、主に建築や土木で扱う砂利・木材・石材・車両などの資材の保管場所を指します。

多くの会社は郊外に資材置き場を所有していますが、運搬にはコストがかかります。

そのため、現場や事務所から比較的近いエリアで適度な量の資材を置けるスペースを探している潜在的なニーズがあるのです。

ただし、資材置き場は近隣トラブルが発生する可能性が高い点は留意しましょう。

資材置き場で保管される建築資材などが風で飛散するからです。

たとえば、砂利や木くずなどが風向きによって近隣の住宅地に侵入する可能性があります。

また、再建築不可物件が住宅エリアに近い場合、資材置き場に子どもが遊びに入り、思わぬ事故につながる恐れがあります。

近隣住民と関係が良好で、なおかつ警備員を配置するなど周辺の安全を確保するための配慮を続けられる場合におすすめできる活用方法です。

再建築不可物件を建築可能にする6つの裏ワザ

これまで挙げてきたように、再建築不可物件には活用方法が豊富にあります。

しかし、一口に再建築不可物件の活用といっても、立地や周辺環境によって実行できない活用方法が多いのが実情です。

また、経営者のスキルやモチベーションによっても活用によって成功させるのが難しいでしょう。

一応、再建築不可物件には建築可能にして活用する方法も存在します。

再建築不可物件を建築可能にする6つの方法は以下のとおりです。

- 隣地の一部を買い取る

- 隣地と等価交換する(旗竿地の場合)

- 隣地を建築確認時のみ借りる

- 敷地の接道部分を後退させる(セットバック)

- 但し書き申請を出す

- 位置指定道路の申請を出す

ただし、建築可能にして活用するのも難しいです。

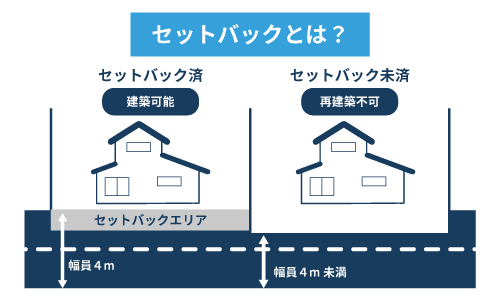

たとえば、建築可能にする手段の一つとしてセットバックがあります。

セットバックとは土地や建物を前面道路から後退させることです。

道路の幅員が4m未満で接道義務が果たせていない場合、敷地側に後退させて4m以上確保すれば再建築は可能になります。

しかし、セットバックの費用は30万円~80万円程度かかります。

自治体によって助成金を受けられる場合もありますが、対象外の地域ならセットバック費用は自己負担となるので要注意です。

さらに、「セットバックして建築可能にした後なにに活用するか?」が問題です。

自分が住むのであればよいですが、戸建賃貸にするならやはり立地によって、セットバックする価値があるか否かが決まります。

建築可能にした後のプランが明確でなければ、再建築不可物件の活用方法と同じく、初期費用・運転資金で所有し続けるほど赤字が膨らむ事態につながってしまいます。

セットバックの他、再建築不可物件を建築可能にする6つの方法について、以下の記事で詳しく解説しているので、興味がある方はお読みください。

もし、再建築不可物件で収益化を目指したいのであれば、運用ではなく売却がおすすめです。

次章で詳しく解説します。

位置指定道路とは

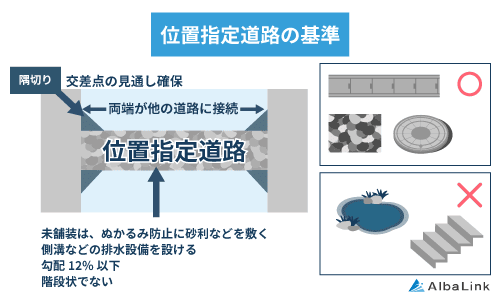

再建築不可物件を建築可能にする方法の中に、位置指定道路の申請を出すという方法があります。

これは、自分の土地の一部を建築基準法上の道路として認められる位置指定道路という道路にすることで、建築を可能にする方法です。

位置指定道路の申請には、自治体によって必要な道路幅・勾配・舗装など、さまざまな条件を満たす必要があり、難易度が高い申請となります。

申請する際には、不動産会社や開発を請け負う建築会社に相談の上行うようにしましょう。

位置指定道路についてはこちらの記事で詳しく説明しています。ぜひ参考にしてください。

活用も建築可能化も難しい再建築不可物件は売却がベスト!

活用も建築可能化も難しい再建築不可物件は売却するのが最適案です。

どちらの方法も事業プランが明確でなければ、初期費用と運転資金で赤字が膨らみ続け、やがて自己破産を起こす危険があります。

再建築不可物件の活用する目的が「維持費がもったいないから」という理由なのであれば、収益化を目指すより売却したほうが簡単かつ効率的です。

再建築不可物件を売却すれば、今後の維持費の支払いから解放されて現金化もできるので一石二鳥の手段と言えます。

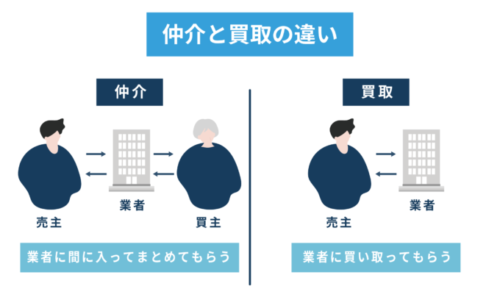

不動産の売却方法には仲介・買取の2つがあり、所有する再建築不可物件の諸条件によってどちらが適しているかが異なります。

仲介・買取の違いは下記のとおりです。

- 仲介業者

- 売主・買主の売買契約までをサポートする業者。売主の販促活動をメインに手伝う

- 買取業者

- 売主の不動産を直接買い取る業者。売主が業者であり、契約内容に合意が得られ次第売却が決まる

仲介・買取の違いについて、以下の記事で詳しく解説しています。

結論からお伝えすると、再建築不可物件は専門の買取業者への売却がおすすめです。

その理由を両者の特徴と一緒にお伝えします。

仲介業者に売却を依頼してもほとんど売れない

再建築不可物件を仲介業者に売却を依頼してもほとんど売れません。

なぜなら、仲介業者がターゲットにしているのはマイホームの購入を検討している一般の買い手だからです。

マイホーム求める人は立地にくわえて、築年数の浅い物件を好む傾向が強いです。

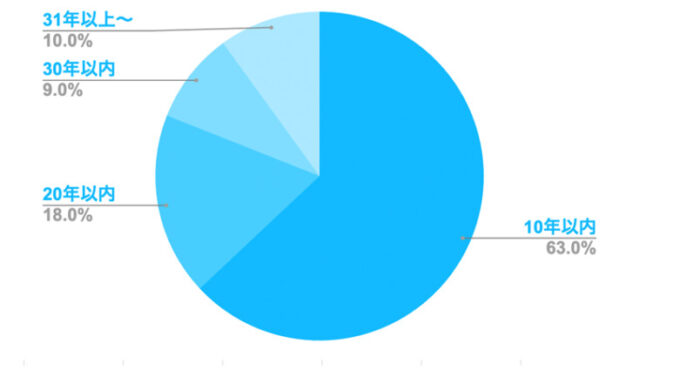

実際に、男女100名に「不動産を購入するベストなタイミング」についてアンケートを実施した結果、築20年以内が大半を占めています。

このように、築20年までの物件は需要が高いですが、30年を過ぎるとほとんど需要がないことがわかります。

再建築不可物件は多くは築50年超えの築古物件でなおかつ建て替えができないので、一生住むマイホームを検討している層からは需要がありません。

よって、再建築不可物件は仲介業者での売却は難しいです。

仲介業者を介しての売却は、あくまで一般の買い手から需要がある不動産しか売れないので留意しましょう。

専門の買取業者なら高確率で売却できる

仲介業者で売れない再建築不可物件でも専門の買取業者なら高確率、かつ高額で売却できます。

不動産を売却するターゲットが仲介業者は「一般の買い手」なのに対して専門の買取業者は「不動産投資家」だからです。

投資家は「収益が上げられるか」で物件の善し悪しを判断して購入するため、マイホームを求める一般の買い手とはニーズが異なります。

たとえば、投資家によっては築年数の古い再建築不可物件が「利回りが高いお宝物件」に映ったりもします。

そのため、仲介業者に売却を依頼して見向きもされなかったような物件も、専門の買取業者なら売却できるのです。

さらに、専門の買取業者は直接の買主となるため、売主が売却額に合意すればスピーディーかつ確実に売却可能です。仲介業者のように売れ残りの懸念がない点が専門の買取業者の大きなメリットと言えます。

なお、弊社AlbaLink(アルバリンク)は再建築不可物件に強い専門の買取業者です。

実際に、Google口コミでは「一般の不動産会社で買取を断られた再建築不可物件を買取してもらえた」というお喜びの声を頂戴しております。

再建築不可物件をはじめとした訳あり不動産を数多く買い取ってきた経験を活かし、あなたの再建築不可物件をスピーディー&高額で買い取れるよう全力で対応いたします。

ご相談や査定はいつでも承っておりますので、お気軽にご連絡ください。

もちろん査定のみの問い合わせも大歓迎です。

>>【築古の再建築不可物件も高額売却!】無料の買取査定を依頼する

まとめ

本文で紹介したように、再建築不可物件の活用方法は豊富にあります。

ただし、活用方法の多くは事業運営であるため、明確な事業計画と収益を上げていく覚悟が必要です。

「維持費がもったいないから活用しよう」という温度感で再建築不可物件の活用を試みると、赤字となって取り返しがつかなくなって、最悪の場合自己破産に追い込まれる恐れがあるので注意しましょう。

もし、あなたが「再建築不可物件の維持費から解放されたい」とお悩みでしたら、専門の買取業者への売却をおすすめします。

専門の買取業者は直接買い取る業者であるため、お互いが契約内容に合意すれば売買が成立し、すぐに維持費から解放されるからです。

なお、弊社AlbaLink(アルバリンク)は再建築不可物件の取り扱いに強い買取業者です。

不動産市場で売れにくい再建築不可物件も、弊社であれば高確率で買取できます。

実際に、フジテレビの「イット」では、買い手が付かない訳あり不動産を再生させる業者として紹介された実績がございます。

あなたの再建築不可物件をできる限り高く買い取れるよう、弊社スタッフが全力で対応することをお約束します。

無料査定は随時行っておりますので、いつでも気軽にお問い合わせください。

もちろん、強引な勧誘などは一切ないので、ご安心くださいませ。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら