Warning: file_get_contents(https://wakearipro.com/wp-content/themes/cocoon-child-master/acf/stepform.php): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 429 Too Many Requests in /home/albalink/wakearipro.com/public_html/wp-content/themes/cocoon-child-master/functions.php on line 171

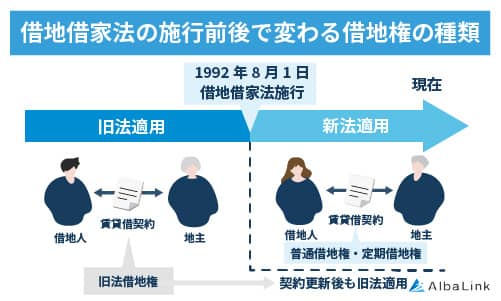

契約時期によって更新が異なる「旧法」と「新法」の違い

借地権の更新に関するルールは、「借地法」もしくは「借地借家法」に規定されています。

不動産の貸し借りの際に、貸主(地主)と借主(借地人)の間のトラブルが起こらないようにする目的があります。

あなたが借りている借地に借地法と借地借家法のどちらが適用されるのかは、契約日によって異なります。

平成4年7月31日以前に賃貸借契約を交わしている場合は「借地法」、それ以降の契約であれば「借地借家法」が適用されるのです。

先に「借地法」が制定され、その後「借地借家法」が制定されたという経緯から、借地法を「旧法」、借地借家法は「新法」と呼ばれています。

新・旧借地法の違いについては以下の記事にもまとめています。

旧法と新法では借地権の「契約期間」に違いがあるため、契約を締結した年月日を再度確認してみましょう。

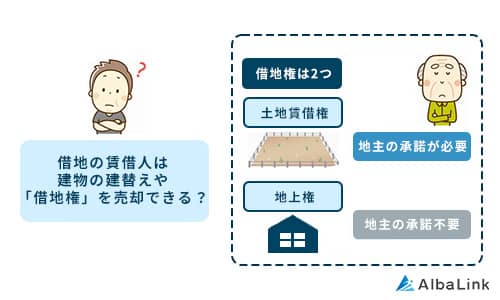

なお、借地権は地上権と賃借権とに分けられます。

地上権と賃借権については以下の記事で詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。

「旧法」と「新法」の契約期間の違い

旧法と新法における契約期間の違いは、以下の通りです。

旧法(借地法)

借地の建物が木造の場合は最低20年、初回の契約時に期間を定めなかった場合には最低30年です。

更新後の期間は原則20年以上であり、これよりも短い場合は無効となり「期間を定めなかった」扱いになります。

借地の建物が鉄筋コンクリート造の場合は最低30年、初回の契約時に期間を定めなかった場合には最低60年です。

更新後の期間は原則30年以上で、これより短い場合は無効となり「期間を定めなかった」扱いになります。

なお、以下の記事では旧借地権にまつわるトラブル事例を解説しているので、併せて参考にしてください。

新法(借地借家法)

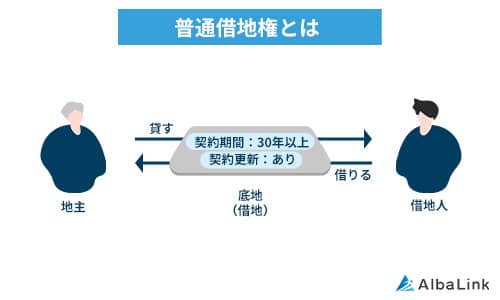

新法では、最初の借地契約の期間は30年以上と設定されています(普通借地権)。

それ以下の期間での契約は認められないため、仮に20年で契約をした場合は自動的に30年の契約として扱われます。

逆に30年より長い期間に設定することには問題ありません。

契約更新後の契約期間に関しては、1回目の更新時は20年以上、2回目は10年以上となります。

借地権の更新料とは?

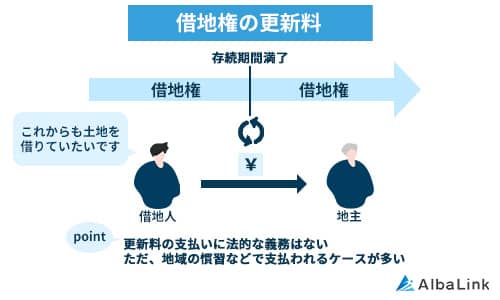

借地権の更新料は、借地権の契約期間満了後も継続して土地を借りたい場合に、借地人から貸主に支払われる金銭のことです。

原則的に、土地の借地人が更新を希望している場合や借地に建物が現存している場合、貸主は更新に必ず応じなければなりません。

地主側に正当事由がない限り、更新を拒否することは認められません。

地主側が借地人に立ち退いてもらう際に必要な正当事由は、以下の記事で詳しく解説しています。

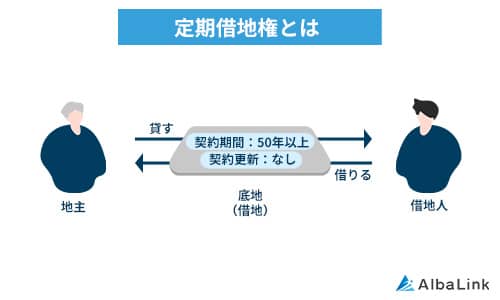

定期借地権の場合は更新ができない

土地の賃借契約が「定期借地権」になっている場合は、当初定めた契約期間が満了した時点で借地の権利は終了し、更新をすることはできません。

基本的には、借地上の建物を更地にして返還する必要があります。

なお、借地契約の種類によっては、借地上の建物を地主へ買い取ってもらえることがあります。

以下の記事では借地権付き建物を返還する方法について詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。

原則法的な支払い義務はない

一般的に、支払うことが慣例になっている更新料ですが、法的には支払い義務は明確にはなっていません。

しかし、借地の契約書に更新料の支払いが明記されている場合は支払う義務が生じます。

また、先々も土地を継続して使用していくのであれば、気持ちよく更新料を支払い、貸主と円満な関係を保っていくことは重要です。

借地に建てている家の増改築や建替えの際には貸主の許可が必須になります。

普段から両者の関係性を良好に維持しておけば、スムーズに許可を得ることができるでしょう。

更新料の支払い方法

借地権の更新料の支払い方法は、貸主の意向や更新料の金額によって異なります。

更新料が多額な場合は、分割払いで毎月の地代と一緒に支払うのが通常です。

更新料が大きな金額でなければ、更新前月に地代と一緒に支払うことが多い傾向にあります。

更新料を支払う期限が契約書に記載されていない場合は、契約更新日が来る前までに収めるのがマナーでしょう。

ただし基本的には、貸主と借地人の合意した方法で支払うことになるため、支払い方法や支払い期限は契約時に取り決めをしておくことが大切です。

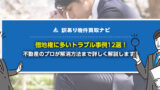

更新料の相場と計算方法

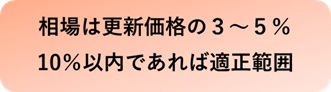

借地の更新料の相場は、「更地価格の3~5%」が一般的な範囲内といわれています。

ただし地域によって水準が大きく異なり、都心部は高めに設定される傾向があります。

エリアによっては10%というところも珍しくはないため、この程度の範囲であれば適正といえます。

更新料の計算方法

更新料の算定方法は、法律上で定められてはいません。

一般的によく用いられている下記の計算式を参考にしてください。

路線価とは、道路に面する土地1平方メートル当たりの価格です。

路線価と借地権割合は国税庁のホームページで調べることができます。

借地権更新料が払えない時はどうなる?

前述のように、借地権更新料の支払いには法的義務はありません。

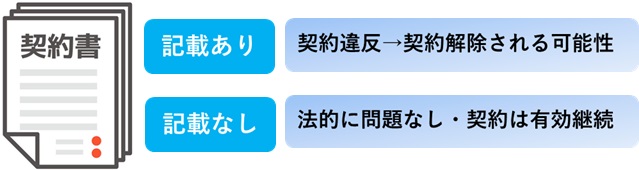

ただし、更新料の支払いが賃貸借契約書上に特約で定められている場合と、記載がない場合とでは、更新料を払わなかった場合の対応がまったく異なるので注意が必要です。

それぞれのケースにおいて、更新料が払えなかった場合にはどうなるのかを見ていきましょう。

契約書に特約が定められている場合

契約書に特約として更新料の支払いや金額などが定められているにもかかわらず、支払わなかった場合、借地人が定められた義務を果たさないとみなされます。

これを理由に、貸主は借地権の返還を要求する権利があり、借地契約を解除されても仕方ありません。

契約書上に記載がない場合

契約書の上で、更新料の支払い時期や金額の取り決めが記載されていない場合、更新料を払わなかったとしても、借地契約が無効になることはありませんし、法的に何の問題もありません。

「借地契約の満了を忘れていた」「契約満了は知っていたが特に話し合いはしなかった」という場合、従前の契約と同条件で契約が自動的に更新されます。

これを「法定更新」といいます。

「法定更新」と「合意更新」とは?

予備知識として知っておきたいのが、先述した「法定更新」と「合意更新」です。

「特に話し合いは設けなかった」もしくは、「条件の合意ができなかった」場合は、自動的に更新される「法定更新」になります。

もうひとつは、貸主と借地人が話し合って合意した内容を書面上で取り交わすことを「合意更新」といいます。

なお、以下の記事では借地権更新料が払えない場合の対処法を解説しています。

併せて参考にしてください。

更新でトラブルが発生した場合

更新料の金額や土地の利用に関する条件の改定などが折り合わず、更新の承諾が得られない、といった状況になった場合は、後々しこりが残らないように対処する必要があります。

更新時に起こりがちなトラブルと対処法は以下のようなものがあります。

高い更新料を請求されたら?

貸主から相場を外れた高額の更新料を請求された場合、法的には契約書に記載がない限り支払い義務はありません。

しかし、今後も土地を利用していく以上、貸主との関係が悪くならないためにも双方が納得のいく価格交渉を話し合うのが得策です。

当事者だけでは解決が難しい場合には不動産問題に強い弁護士など、専門家に相談や介入をしてもらうことを検討しましょう(この記事の「借地権の更新料交渉に強い弁護士事務所3選」を参照ください)。。

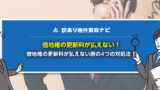

金額の不合意で更新料の受け取り拒否をされた場合

支払った更新料の金額に貸主が納得をせず、更新料や地代の受け取りを一方的に拒否されてしまった場合、「受け取ってもらえないのなら仕方ない……」と、不払いのままでいるのは危険です。

更新料を支払う意思がないと判断され、契約書上に特約が定められていれば、「不払い」を理由に借地権を解除される可能性があるからです。

このような事態が起こったら、借地人は更新料の「供託」という方法をとることができます。

更新料を法務局などに設置されている「供託所」に預けることで、「更新料を支払う意思がある」「支払い義務を果たした」ということを証明できるのです。

これを「弁済供託」といいます。

弁済供託を活用すれば、トラブル回避につながります。

ただし弁済供託をするには、「貸主に更新料を支払おうとしたが受領拒否された」という事実が必要です。

貸主に支払いをせずに、直接供託所に更新料を持ち込むことはできないのです。

なお、以下の記事では、更新料をはじめ借地権でよくあるトラブル事例と対処法を解説しています。

借地権トラブルを回避するためにも、ぜひご一読ください。

また借地権を売却したいとお考えの方は、以下の記事を参考にしてください。

借地権の更新料交渉に強い弁護士事務所3選

前章でお伝えしたように、借地の更新料をめぐり、地主とトラブルになる場合もあるでしょう。

そうした場合に頼りになる、借地権の更新料交渉に強い弁護士事務所を3つ紹介します。

| 弁護士事務所 |

|

|

|

|---|---|---|---|

| おすすめ度 | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |

| 対応可能な 相談内容 |

借地権トラブル 家賃滞納・競売など |

借地権トラブル 離婚・親権・相続問題など |

借地権トラブル 家賃滞納・相続問題など |

| 所在地 | 東京都港区虎ノ門 5-12-13白井ビル4階 |

埼玉県さいたま市浦和区高砂 3丁目10-4 埼玉建設会館2階 |

大阪府大阪市阿倍野区昭和町1-2-2 なみはや弁護士ビル |

| 問い合わせ | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら |

内藤寿彦法律事務所はホームページのトップに借地権トラブルのことを載せているくらい、借地権トラブルに強い弁護士事務所です。

当然、更新料についての相談についても乗ってもらえると思いますので、東京近郊にお住まいの方は一度相談してみると良いでしょう。

初回は30分まで無料で相談を受け付けてくれます。

さいたま未来法律事務所は借地権トラブルはもちろん、不動産トラブル全般に強い弁護士事務所です。

ホームページには代表の佐々木弁護士の人となりがわかるプロフィールも掲載されているので、一読し、相性がよさそうだと感じたら依頼してみても良いでしょう。

阿倍野区なみはや法律事務所は大阪にある不動産問題に強い弁護士事務所です。

代表の髙橋弁護士の父親が不動産業を営んでいることもあり、不動産業界とも強力なネットワークを持っている弁護士事務所です。

大阪近郊で借地権の更新料で悩んでいる方は、一度相談してみてはいかがでしょうか。

まとめ

借地権の更新料には、法的な支払い義務は定められてはいません。

しかし、更新料を支払うことで貸主との円滑な関係を保ち、無用なトラブルの発生を抑制することにもなります。

また、賃借契約書に特約として支払いや金額を事前に定めている場合には支払いは必須になるため、契約書の記載内容を再確認しておきましょう。

加えて、あらかじめ更新料がどのぐらいの金額になるのか、相場に基づいた計算をして把握しておくと安心です。

更新料に関するトラブルを避けたいなら、貸主が要求する更新料の金額が適正かどうかの判断基準を持っておくことが重要です。

更新料に関して、双方での話し合いでは合意が難しいときやトラブルが起きた場合には、法的な専門家に相談をすることをおすすめします。

また、借地権付き建物を売却して地主との関係性を解消する方法も選択肢のひとつです。

弊社AlbaLink(アルバリンク)は、借地権付き建物をはじめ、一般の買い手には売却できないような訳あり物件を買い取っている専門の買取業者です。

過去には、訳あり物件専門の買取業者としてフジテレビの「newsイット!」にも紹介されました。

更新料の金額や支払いを巡って地主とトラブルが起きている、更新料を支払いたくないから借地権付き建物を手放したいとお考えの方は、お気軽に弊社までお問い合わせください。

弊社が地主との交渉から借地権付き建物の売却までトータルでサポートいたします。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

内藤寿彦法律事務所

内藤寿彦法律事務所 さいたま未来法律事務所

さいたま未来法律事務所 阿倍野区なみはや法律事務所

阿倍野区なみはや法律事務所

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら