契約不適合責任とは何か

契約不適合責任とは、種類、品質、数量に関して契約内容に適合しないものがある際に売主が責任を負う制度のことです。

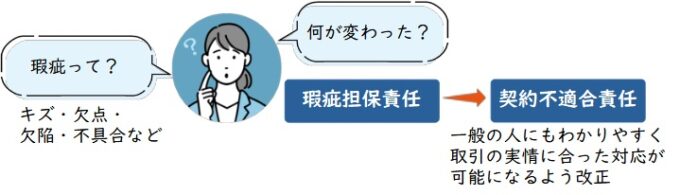

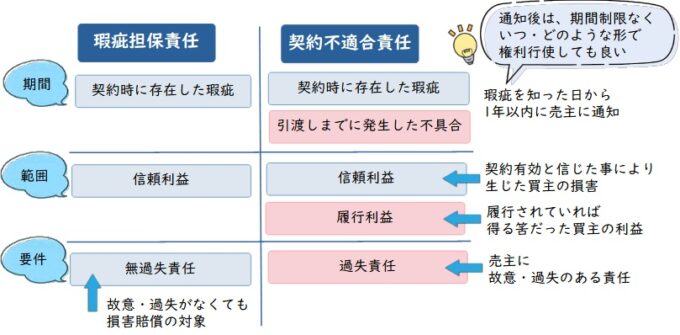

今まで、売買契約で売主が負う「瑕疵(かし)担保責任」と呼ばれていた規定が「契約不適合責任」という名前に変わり、内容的にも変更されています。

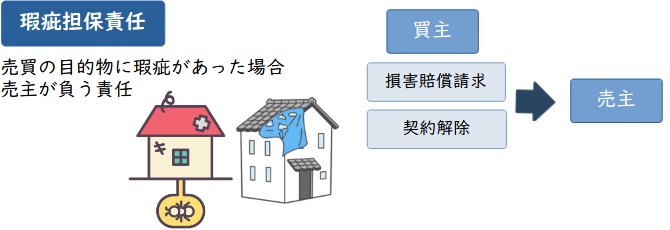

瑕疵担保責任とは?

従来の「瑕疵担保責任」について確認してみます。

「瑕疵」とはもっぱら法律の世界で使われる特殊な用語ですが、一言で表現するなら「キズ」「欠陥」ということです。

例えば、購入した不動産に雨漏りやシロアリなどの被害があったなど、普通の注意を払っても発見できない欠陥の場合は買主が保護されなければならないと考えられますので、そのような責任について具体的規定を定めているのです。

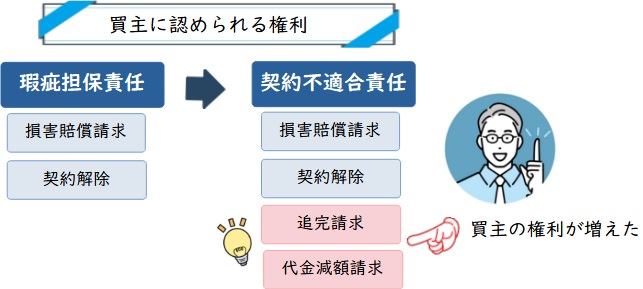

瑕疵担保責任ではこのように「隠れた瑕疵(気をつけていても見つけられなかったもの)」のみを責任の対象としていましたが、改正法では隠れていない瑕疵でも責任の対象となるほか、買主が請求できる権利が増えるなど、売主にとって責任が従来より重くなる内容となっています。

つまり、買主を保護する強い権利が設定され、売主にとっては不利な条件になったということです。

なお、不動産売却時に問題となりやすい「瑕疵」の種類については、以下の記事で詳しく解説しています。

民法改正の影響

2020年度の民法改正によって、瑕疵担保責任に代わり、契約不適合責任の適用が開始されました。

2020年4月に施行されたこの改正法が適用されるのは、「施行後に締結された契約」です。

もし、施行前に契約して施行日後に効力を生じた場合でも契約締結日を基準に判断します。

の適用時期.jpg)

新しい「契約不適合責任」では、売主や請負人が契約の相手に対して引き渡した物が「種類、品質、数量」といった面で「契約内容に適合していない」場合、相手方に対する責任を負うことになります。

契約不適合責任については以下の記事でも詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。

瑕疵担保責任から契約不適合責任への変更点

では、具体的に変更内容を詳しく確認してみましょう。

売主が負う責任の特徴

今までの「瑕疵担保責任」は、

- 特定物(例えば不動産)の引渡しは、同じものが二つはないのだからそのままの状態で引き渡せば売主は義務を果たしたことになる。

しかし、それではキズものだった場合に、買主がその代金を払うのは不公平であることから、売主に故意や過失がなくても責任を持ってもらう(法定責任)

という性質のものでした。

しかし「契約不適合責任」では、

- 不完全なものを引渡したということは売主としての責任を果たしていないため(債務不履行)、そこに故意や過失があった場合には契約上の責任を取らなくてはならない(契約責任)

という性質になりました。

売主の責任が問われる要件

以前の「瑕疵担保責任」は「隠れた瑕疵」であることが要件となっていましたが、隠れていたかどうかが裁判で争われる事例もありました。

しかし、今回の改正では「当事者の合意した契約内容に適合しているか?」という点が問題となるため、「隠れた」という要件がなくなりました。

買主が売主に追及できる責任の種類

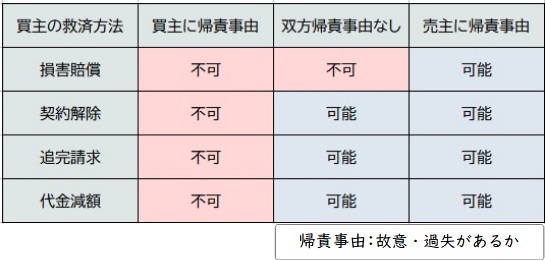

契約不適合であった場合に、買主が売主に追及できる責任(買主の救済方法)を見てみましょう。

大きく分けて4種類(解除を催告のあり・なしに分けると5種類)の請求が可能になります。

引用元:法務省民事局「民法(債権関係)の改正に関する説明資料」

買主が売主に請求できる損害の範囲

損害賠償を請求する場合に買主が請求できる範囲が広がったことにも注意が必要です。

損害賠償の範囲に対する考え方としては「信頼利益」と「履行利益」というものがあります。

「信頼利益」とは、契約の対象物が2000万円だと思って契約したが、実は1500万円の価値しかなかった場合の差額500万円を指します。

これに対し、「履行利益」とは、2000万円の対象物を転売して2100万円にしようと思って契約したのに1500万円の価値しかなかった場合の信頼利益500万円と、転売して得られるはずだった100万円を足した600万円のことです。

上記のように、新法での「契約不適合責任」とは法定責任(債務は履行しているがそれによる不公平を正す)ではなく、契約責任(そもそも債務不履行になっている)であるとされたことから、「信頼利益だけではなく、履行利益も含んで損害賠償請求できる」という解釈になります。

瑕疵担保責任から何が変わったかについては以下にも詳しくまとめています。

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

契約不適合責任の5つの請求方法

では、契約不適合責任を追及したい買主が「何を請求できるのか?」を確認してみましょう。

追完請求

「追完請求権」というのは、「不具合があるから契約通りの状態に直してくれ」ということです。

たとえば、水回りの不具合がない前提で契約したのに配管が故障していたなどの場合には修補してもらうように請求でき、それに応じてもらえない場合には価格自体を減額してもらうといったことです。

代金減額請求

前述した通り、追完してもらえない場合には、代金の減額を請求できます。

催告解除

契約の履行が不完全である場合に、相手方に相当の期間を定めて催告しても履行してくれないのであれば、契約そのものを解除することができます。

無催告解除

原則として上記のように「催告⇒解除」の流れになりますが、無催告解除ができることもあり、これは民法第542条に定められた場合のみです。

民法542条の内容をおおまかに説明すると、追完の催告をしたところで当初の契約の目的が達成される見込みが無いなら、「催告することに意味がない、だからすぐ解除してよい」とされています。

参照元:e-GOV|民法第542条

損害賠償請求

買主から損害賠償請求が可能ですが、上記のように「履行利益」までも含まれることに注意が必要です。

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

個人間売買で契約不適合責任に当たる具体例

では、もう少し具体的に、個人間の売買で「契約不適合責任」が問題となるのはどのような事例なのかを見てみましょう。

契約不適合責任が問われる可能性があるのは「種類、品質、数量」について「当初契約していた通りの物が引き渡されなかった」場合ですので、不動産の売買であれば面積の不足、水回りの不具合やシロアリ被害などが考えられます。

(ただ、土地の売買で登記簿上の面積と実測が違うというのはよくあることですから、登記簿上の面積と実測が異なる場合でも価格の調整を行わないなどの点は事前に定めておくことが必要です。)

上の表にも掲げた通り、契約不適合責任においては「当事者両方に責任がない」場合にも、買主側からの「解除、追完請求、代金減額」はできることになりますので、契約時にその点を考えておかないと売主の負担が大きくなることもあります。

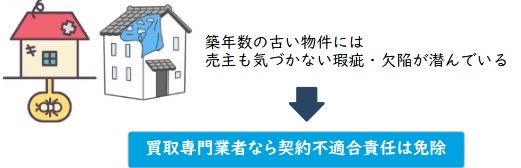

とはいえ、築年数やメンテナンス具合にもよりますが、中古住宅の場合は売主自身も気づかないような欠陥が潜んでいるのは当たり前ですから、売主が負う責任や心労は大きなものです。

もし、契約不適合責任を一切負うことなく不動産を売りたい場合は、専門の買取業者への売却をおすすめします。(詳細は後述します)

弊社でも、あなたの負う責任の一切を免責したうえで、不動産を買い取りますので、売却後に責任を問われる心配がある不動産をお持ちの方は、ぜひご相談ください。

>>【費用も心配も無用!】不動産の売却に関するお問い合わせはこちら

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

今後の個人売買での注意点

お伝えしたように、個人間で売買をおこなう場合、売主は契約不適合責任を負うので、個人売買契約を結ぶ際にはいくつか注意点があります。

詳細はこれからご説明いたしますが、売買契約書等を作成する時点で、売主の負う責任の範囲を明確に決めておくことが重要です。

しかし、細心の注意を払ったところで、確実に契約不適合責任から逃れられるとは限りません。

「知らなかった」では済まされないのです。

したがって、「売却後に買主から責任を問われるかもしれない」と不安を感じている方は、専門の不動産買取業者に直接売却しましょう。(詳細は専門の買取業者は売主の契約不適合責任を全て免責できるで後述します)

弊社は、契約不適合責任の一切を免責したうえで不動産を買い取りいたしますので、ぜひご相談ください。

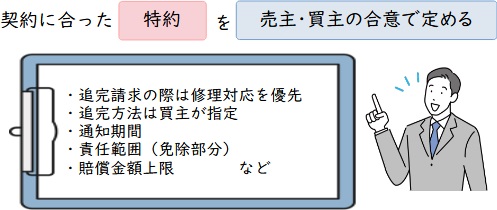

売主が負う責任の範囲を、売買契約書に明記する

契約不適合責任を負うリスクを回避したいなら、売買契約書を作成する際に売主が負う責任の範囲を明記しましょう。

契約書に記載さえなければ売主に責任を問えるなど内容がわかりやすくなり、買主が建物の軽微な欠陥を見つけて、売主に追完請求や代金減額を要求しやすくなっているからです。

よって、「責任をどこまで負うのか」をより売買契約書ではっきりさせる必要が出てきたといえます。

そのため、売買契約書に特約や容認事項をしっかりと記載しておくことが重要です。

設備の責任は負わないようにする

建物の設備関係は特にトラブルになりやすいポイントです。

よって、設備に関する責任はできるだけ限定的にしておくことが大切です。

事前にインスペクション等を行う

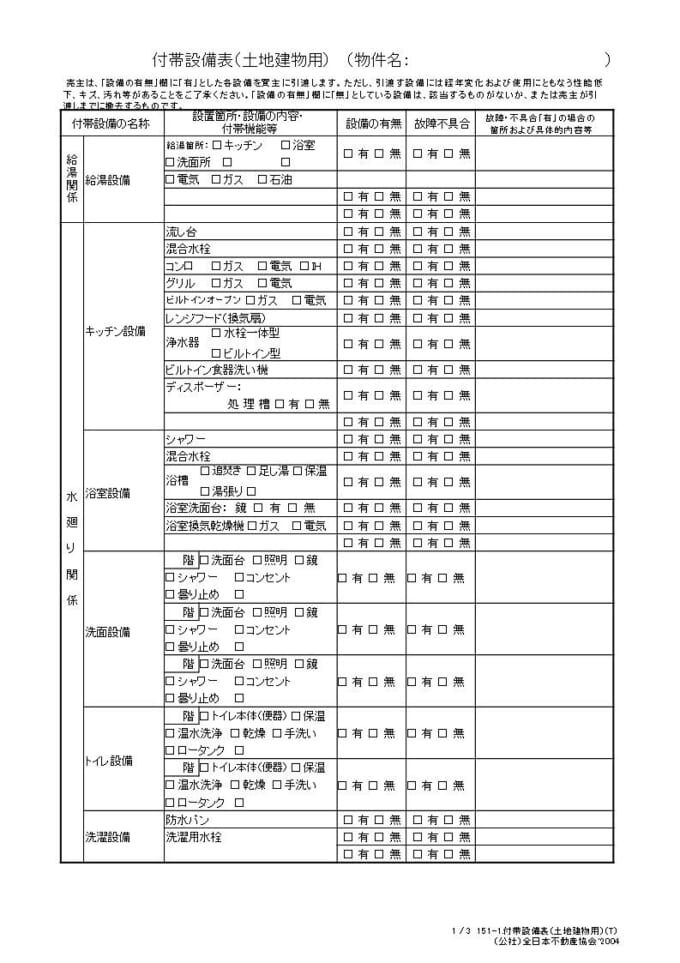

売買契約時には「付帯設備表」「告知書」といった書類を買主に引き渡しますが、この書面の中で「現状で既に生じている不具合」「設備の撤去の有無」といったものを明確にしておかなくてはなりません。

従来からこれらの書面はありましたが、法改正後の契約ではこれらがますます重要性を増してくることになります。

下図の付帯設備表のような内容について、極力専門家を通じてのホームインスペクション(住宅診断)を行っておくことでトラブルを防止することが可能になります。

なお、以下の記事でも不動産の個人間売買において注意すべきポイントを解説しています。

併せて参考にしてください。

専門の買取業者は売主の契約不適合責任を全て免責できる

お伝えしてきた通り、個人間で不動産の売買をおこなう場合、売主は契約不適合責任を負うので、売却後も買主から物件の修理や損害賠償を要求されるおそれがあります。

いくら売買契約書の作成時に注意を払ったところで、売主自身でも気付かなかったような欠陥が物件に潜んでいることも珍しくはありません。

そこで、売却後に欠陥が見つかる等の心配がある不動産は、専門の買取業者に直接売却した方が安心です。

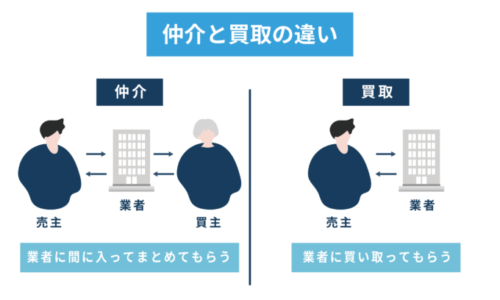

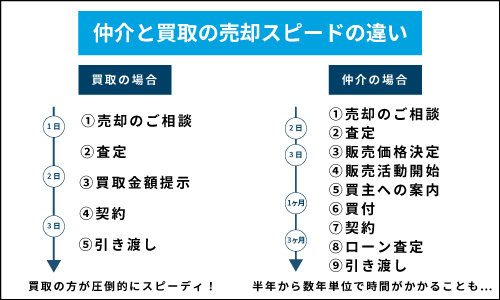

その理由を説明するため、2種類の不動産売却方法「仲介」「買取」の仕組みを簡単にご紹介します。

- 仲介

- 売主が不動産会社(仲介業者)に売却活動を依頼し、一般の買い手から買主を探して、売買契約の成立を目指す仕組み。

仲介業者は、契約成立時に報酬として仲介手数料を売主・買主から受け取ることで、利益を得る。 - 買取

- 売主が不動産会社(買取業者)に直接不動産を売却する仕組み。買取業者は、買い取った物件を商品化し、運用や再販といった事業をおこなうことによって、利益を得る。

このように、仲介業者を通して不動産を売却する場合、買主は一般の個人となるのに対し、買取業者に直接不動産を売却する場合はそのまま買取業者自身が買主になります。

つまり、仲介業者を通して不動産を売却したとしても、売主も買主も一般の個人ですので、売主は契約不適合責任を負います。

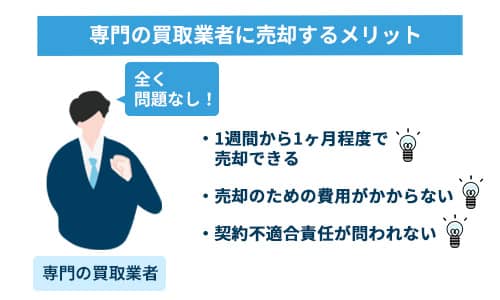

対して、買取業者は特約によって、売主の負う契約不適合責任を免責することが可能です。

宅建業法第40条では、宅建業者自身が売主となる場合においてのみ、契約不適合責任を免責してはならないことが定められているからです。

言い換えれば、買取業者が買主になるなら、売主の負う契約不適合責任を特約によって免責できるのです。

したがって、どんな不具合があるかわからないような物件も、買取業者に直接売却することで、売主は売却後に責任を問われる心配を一切することなく、不動産を手放せます。

ただし、なかには契約不適合責任の免責特約をつけていない買取業者もいますので、査定を依頼する前に必ず担当者に確認しておきましょう。

そのほかにも、専門の買取業者は下記2つの強みを持っているので、不動産の売却方法にお悩みの方は、ぜひ一度、相談してみることをおすすめいたします。

一つずつ、詳しくみていきましょう。

なお、仲介と買取の違いについては、以下の記事でも詳しく解説しています。

1週間から1ヶ月程度で売却できる

買取業者は、1週間から1ヶ月程度で不動産を買い取ります。

前述したとおり、買取業者自身が買主となるので、仲介のように購入希望者を探す時間は必要ないからです。

また、買取業者は、事業によって利益を見込める金額を買取価格として提示するので、売主がその金額に納得さえすれば、すぐさま買い取れます。

このように、仲介では買い手探しに数ヶ月、あるいは何年もかかるような物件でも、買取業者に依頼することで、あっという間に売却できます。

弊社では全国の不動産をスピーディーに買い取っております。

たとえば下記のように「20年以上放置されて老朽化が進んだ空き家」や「不用品で室内があふれてしまっている空き家」を短期間で買い取った実績もあります。

【20年以上放置された空き家の買取事例】

【不用品で室内があふれてしまっている空き家の買取事例】

引用元:Albalinkの空き家買取事例

20年以上放置された空き家については780万円で買取らせていただき、所有者には「雨漏りもするような家だったが、思ったより高い金額で買い取ってもらえた」と、金額についても満足していただけました。

また、不用品で室内が溢れてしまっている空き家の所有者は、他の不動産業者から「不用品の回収だけで100万円近くかかる」と言われ、途方に暮れていたそうです。

それだけに「(弊社に)そのまま買い取ってもらえてとても助かりました」と言っていただけました。

上記の方々だけでなく、弊社に買取依頼をしていただいたお客様からは「肩の荷が下りた」「色々不安だったがスムーズに売却できた」といった感謝の言葉を多数いただいております(下記Google口コミ参照)。

また、弊社はお客様からの評価が高いだけでなく、不動産買取業者としては数少ない上場企業でもあり、社会的信用も得ています。

信頼できる買取業者に安心して家を売却したい方はぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。

売主が負担する売却経費が一切かからない

買取業者に直接不動産を売却すれば、あなたは売却経費を負担する必要が一切ありません。

買取業者は、物件を商品化し事業を行うまでに必要となる費用や経費等を全て計算し、物件の価格から差し引いたうえで買い取るからです。

なので、たとえ雨漏りやシロアリ被害などによってリフォームが必要な物件も、そのままの状態で売却できます。

費用等が差し引かれる分、売却価格は安くはなりますが、売却後の修理や損害賠償の支払い等を要求されることは一切なく、安心して売却できます。

もちろん、弊社AlbaLink(アルバリンク)にご売却いただく際にもあなたが費用を負担する必要はありません。

そのままの状態で買い取らせていただきますので、売却に際して余計な費用をかけたくない方はお気軽にお問い合わせください。

>>【費用負担なしで不動産を高額売却!】無料の買取査定を依頼する

まとめ

瑕疵担保責任から契約不適合責任に改正されたことで、個人売買の際に売主の負う責任は重くなり、買主が強く保護されるようになりました。

なので、個人売買をする際には、どのような不具合や欠陥等があるのかを細かく把握したうえで、売主が負う責任の範囲を契約書に明記しておくなど、注意が必要です。

しかし、それでも完全に売却後の責任を負わずに済むわけではありません。

完全に売却後の責任を負わずに不動産を売却したい場合は、専門の買取業者に直接依頼することで、売主の負う契約不適合責任が全て免責されます。

ここまでご案内してまいりました弊社「株式会社Alba Link(アルバリンク)」では、もちろん契約不適合責任の一切を免責したうえで、不動産を買取いたします。

過去には、フジテレビの「newsイット!」で訳あり物件専門の買取業者として紹介された実績もあります。

売却時もその後も、あなたは一切の費用も心配も不要です。

不動産の売却方法にお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。

【不用品で室内があふれてしまっている空き家の買取事例】

【不用品で室内があふれてしまっている空き家の買取事例】

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら