滅失登記は建物がなくなったことを記録する登記

滅失登記とは、建物がなくなったことを申請する手続きのことです。

建物は、老朽化により取り壊されたり、火事で焼失したりすることがありますが、現物がなくなってしまえば登記簿も残しておく必要がなくなります。

取壊しや焼失などで建物がなくなることを「滅失」といいます。

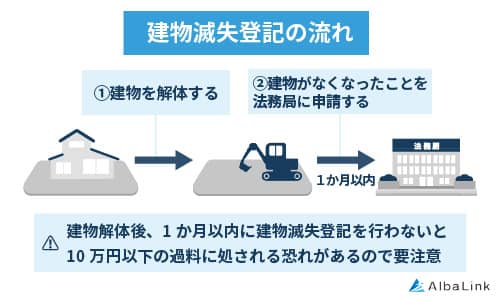

建物滅失したことを法務局に申請するのが「滅失登記」とよばれる種類の登記です。

滅失登記を行うと登記簿が閉鎖される

滅失登記は本人からの申請以外に、表示登記の専門職である「土地家屋調査士」が代理して行います。

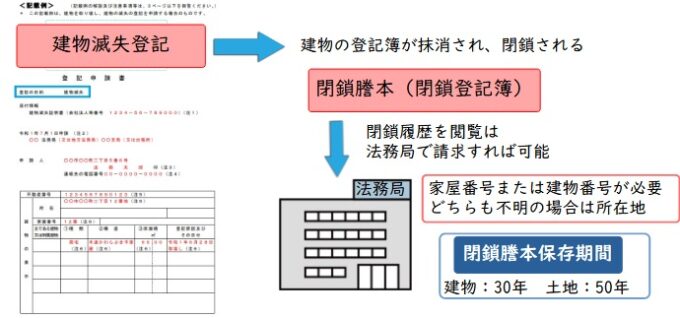

滅失登記を法務局に申請すると、登記官(法務局の職員)は存在している建物登記簿に記載されている登記事項を抹消し、登記簿を「閉鎖」します。

その後の登記簿は「閉鎖登記簿」とよばれ、以降、新たに内容が変動することはなくなりますが、必要に応じて閲覧したり、閉鎖登記事項証明書を取得することが可能です。

滅失登記をしないと起こりうるリスク

滅失登記は法律で義務づけられていますが、もし登記を怠ると以下のリスクが発生します。

- 過料が科されるリスク

- 売買できないリスク

- 相続人に負担がかかるリスク

それぞれのリスクを見ていきましょう。

登記しないことによる過料が発生する可能性がある

不動産登記法第57条によって滅失登記が義務付けられていますが、同第164条によって、登記を怠った際の「過料(制裁として課される金銭的な負担)」についても規定されています。

倒壊や消失により建物がなくなったにもかかわらず滅失登記の申請を怠った場合は、10万円以下の過料が設けられています。

ただ、現実的には「義務とされる表示の各種登記」を怠ったことによる過料が申請人に通知されたという話はほとんど聞かれません。

しかし、このような法の規定がある以上、いつでも裁判所から過料通知が来る可能性があることだけは覚えておきましょう。

滅失未登記のままでは売買が行えない

滅失登記を怠っていると、その建物が存在していた土地の売買を行うことが難しくなることもあります。

実態として存在しない建物が登記簿上に存在している状態だからです。

しかし、例外的に土地売買契約において「特約事項」として次のような条項を設けることで、滅失登記がされていない状態で売買できる場合もあります。

「買主負担の滅失登記費用」

買主は残代金決済後直ちに建物を解体し、その後新築する予定であるため、本件建物の所有権移転登記を行わず、解体工事完了に合わせて、売主の協力を得たうえ買主は自らの費用負担により売主名義のまま建物の滅失登記を申請するものとします。

なお、滅失登記申請に必要な書類(印鑑証明書等)を、売主は買主へ交付することを承諾するものとします。

「滅失登記申請の費用」

本件建物の滅失登記申請費用は売主負担とします。

上記のように売主買主両者が合意した場合は、売買価格を調整して買主が滅失登記費用を負担する、または原則通り売主が費用を負担することにより、建物登記簿が存在したままで売買されることもあります。

ただ、原則としては「元の所有者が、建物滅失後すみやかに滅失登記を行うべき」であると考えなくてはなりません。

土地の相続人に負担がかかる

土地と建物の所有者が異なる場合、土地が相続人の代になったにもかかわらず他人名義の建物の登記だけが残っている状況だと相続人が困惑することがあります。

特に古い建物であれば、建物所有者と地主との土地賃貸借契約が単なる口約束で行われたことも珍しくありません。

土地所有者も建物所有者も死亡し、建物自体は取り壊されているが登記簿が残ってしまっている場合は厄介なことになります。

土地の相続人はその後の土地売買の可能性等を考えると放置しておくわけにいかないと考えるのが通常だからです。

自己の土地上に他人名義の建物登記簿だけが残っている場合、土地所有者が法務局に対して「滅失登記を職権で行ってください」という申出をする方法もあります。

ただ、やはり実際に手続きする土地所有者には費用や手間の負担がかかってしまいますので、本来的には建物が取り壊された時点で建物所有者が責任をもって滅失登記をしておくべきなのです。

なお、専門の買取業者なら滅失登記がなされていない土地でも問題なく買い取ることが可能です。

土地家屋調査士などの専門家と連携しており、滅失登記をおこなったうえで再販することができるためです。

弊社AlbaLink(アルバリンク)でも滅失登記をしていない土地を買い取っておりますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。

>>【滅失登記をしていない土地を高額売却!】無料の買取査定を依頼

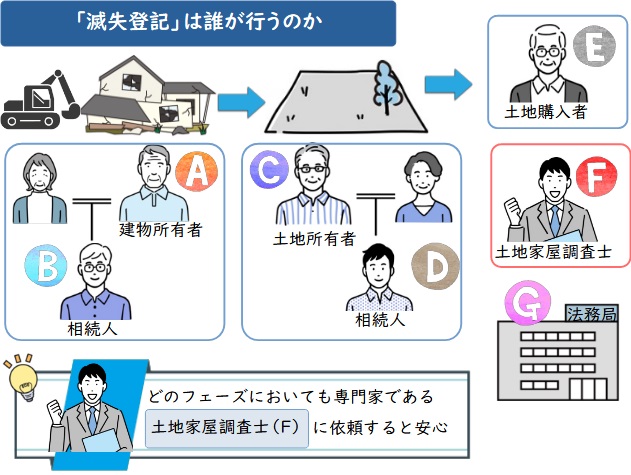

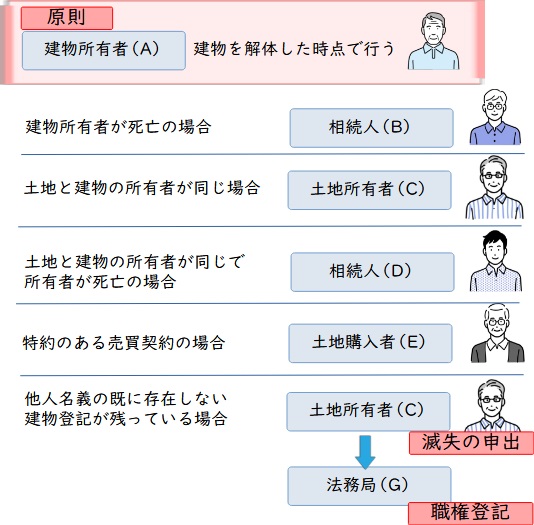

滅失登記は誰から申請可能なのか

滅失登記は誰からでもできるわけではありません。

申請可能な人(=申請適格者)は以下の通りです。

- 建物の所有者本人

- 相続人

- 土地の所有者

それぞれのケースについて、詳しく解説します。

建物の所有者本人が申請する

当然のことではありますが、建物所有者として登記簿に記載されている本人から滅失登記を申請することが可能であり、原則的な方法となります。

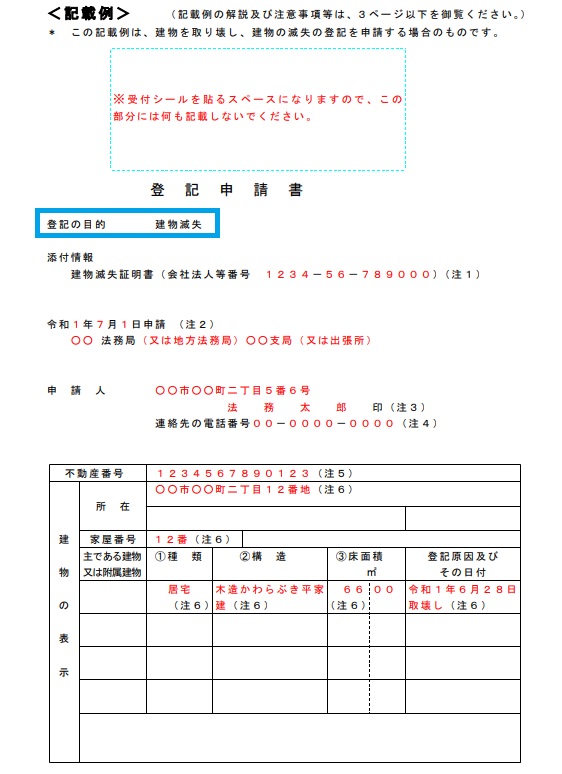

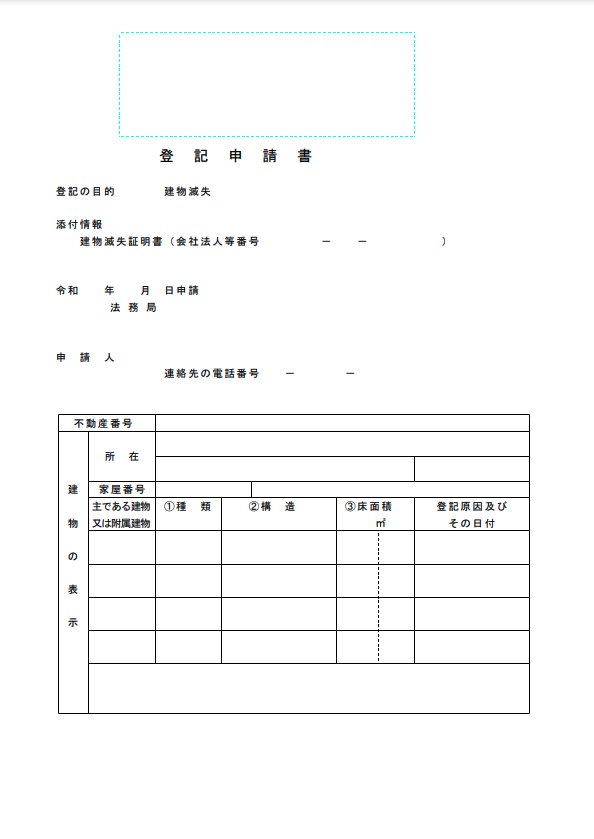

以下の登記申請書に必要事項を記入し、法務局で申請手続きを行います。

相続人が申請する場合は建物の相続登記を省略できる

登記簿上の所有者がすでに死亡していることもしばしばありますが、相続が発生している場合は相続人からの滅失登記申請となります。

この場合、わざわざ建物の相続登記を行って名義を変えておく必要はありません。

すでに建物はなくなっているため、相続人にそこまでの費用や手間をかけさせることは意味がないからです。

相続人が複数いる場合はそのうち1人から申請可能

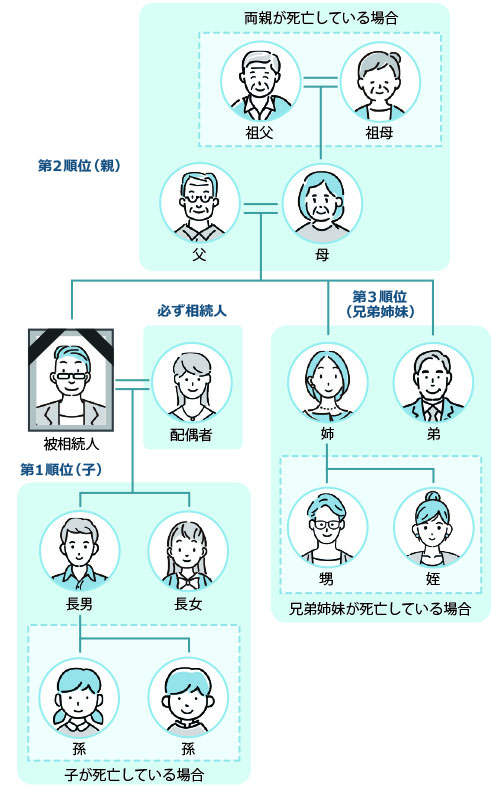

登記簿上の建物所有者に法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)が複数いる場合であっても、相続人のうち1人から滅失登記を申請することが可能です。

法定相続人の範囲は以下の図の通りです。

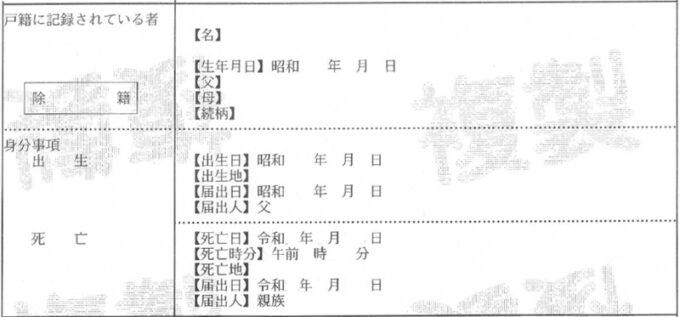

相続人から滅失登記を申請する場合、被相続人(亡くなった人)と申請人である相続人との関係を証明する戸籍類が必要になります。

前提となる家屋の取り壊しは相続人全員の合意が必須

残存している建物の取壊しがまだ行われていない場合は、相続人全員の共有財産になるため、法定相続人全員で協議を行わなくてはなりません。

一部の相続人だけで勝手に判断して取壊してしまうと、場合によっては他の相続人から損害賠償請求されることもあるため注意が必要です。

参照元:e-Gov法令検索|刑法第260条

相続人の1人から行うことが可能なのはあくまでも「建物自体が確実になくなっている場合の滅失登記」に限られます。

土地の相続登記は省略できない

日本の登記制度では土地と建物は別々の不動産という取扱いであり、登記簿もそれぞれに存在します。

よって、土地の相続登記と建物の滅失登記はまったく別の問題であり、土地の相続登記を省略することは不可能です。

建物はすでに現物がなくなっているため便宜上相続登記を省略する取り扱いができるに過ぎません。

なお、土地を相続登記する手続き内容について知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

土地所有者から「滅失の申出」を行い、職権登記が行われる

自己所有の土地に「他人名義の建物がかつて存在したが登記簿だけが残ってしまっている」場合は、土地所有者が利害関係人としての立場で「建物滅失登記の申出」を法務局に行う手続きがあります。

法務局は書類一式を確認して滅失登記が妥当だと判断すれば「登記官の職権」で建物登記簿(登記記録)を閉鎖する手続きを行います。

ただし、「滅失の申出」というのは通常の申請適格者から行う「登記申請」ではないため、建物の登記名義人と土地所有者の関係等を説明する「上申書」を添付するなど、例外的な取り扱いになります。

登記手続きを委任する際は土地家屋調査士へ

登記手続きは法律上自分で申請することも可能ですが、専門家である土地家屋調査士に依頼することを強くおすすめします。

表示の登記は特に物件の現状を申請に反映することが大切な手続きですので、場合によっては上申書を記述したり、登記申請後に法務局の現地調査が入ったりします。

つまり、表示登記を申請するにあたっては非常に正確であることが求められ、単に形式的に申請書さえ書けばよいというものではなく、物件の実態を知識や経験に基づいて見極めなくてはならない難しさがあります。

例えば滅失登記の場合、所有者は建物がすでに存在しないと思っていても、単純に家屋番号を勘違いしていて本当はまだ取り壊されていなかった、他の建物に合併されていたなどのケースも考えられます。

専門職である土地家屋調査士であれば、登記申請にあたって特に気をつけて調査すべき点、間違えやすい点はどこなのかなどを経験上把握していますから、より効率的に、正確な登記申請を行うことが可能です。

滅失登記にかかる費用と自分で行うときの必要書類

滅失登記にかかる費用と必要書類について解説します。

費用

滅失登記の際にかかる費用は以下のとおりです。

登録免許税(登記申請の際に支払う国税)

通常、登記手続きを行う際にかかる登録免許税は、滅失登記の際にはかかりません。

土地家屋調査士の報酬

土地家屋調査士が手続きを代理する際の報酬は、一つの建物であればおおよそ「5万円前後」が相場といえます 。

建物の規模や棟数に応じて報酬が加算されていくのが一般的です。

また、イレギュラーな事情がある場合は加算されることもあるため、あらかじめ土地家屋調査士に見積もりを取ることが大切です。

必要書類

滅失登記の際の必要書類は以下のとおりです。

登記申請書

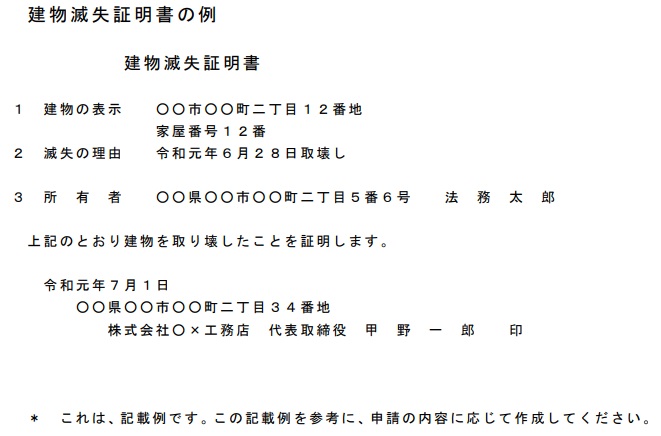

登記申請書には決まったひな形があります。法務省が掲載しているのはこちらです。

引用元:法務省「登記申請書」

相続証明書

建物の所有権登記名義人が死亡して相続が発生している場合に戸籍類を添付します。

変更証明書

登記上の住所と現住所が異なる場合に住民票等を添付します。

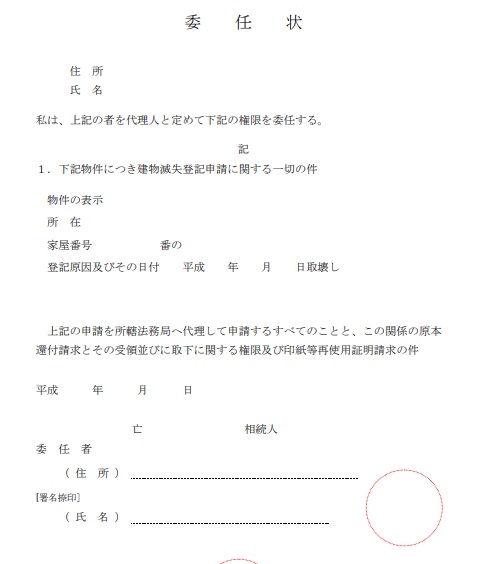

委任状

土地家屋調査士に依頼した場合に添付します。

解体証明書

解体を行った業者から発行してもらったものを添付します。

解体業者の代表者事項証明書と印鑑証明書も添付しますが、省略可能な場合もあります。

解体証明書が入手できない場合は、自治体の資産税課が現地調査などで滅失を把握していれば「滅失証明書」の交付を受けられることがあります。

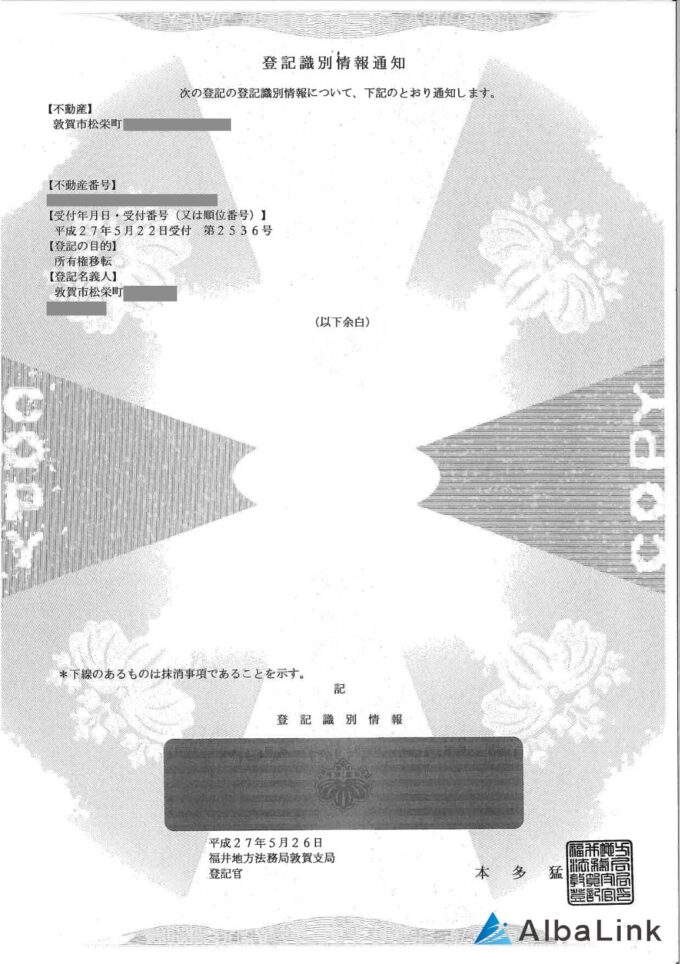

権利証

所有者の登記簿上の住所と現在の住所が住民票や戸籍附票でつながらない場合に添付します。

【登記権利証(登記識別情報通知書)の見本】

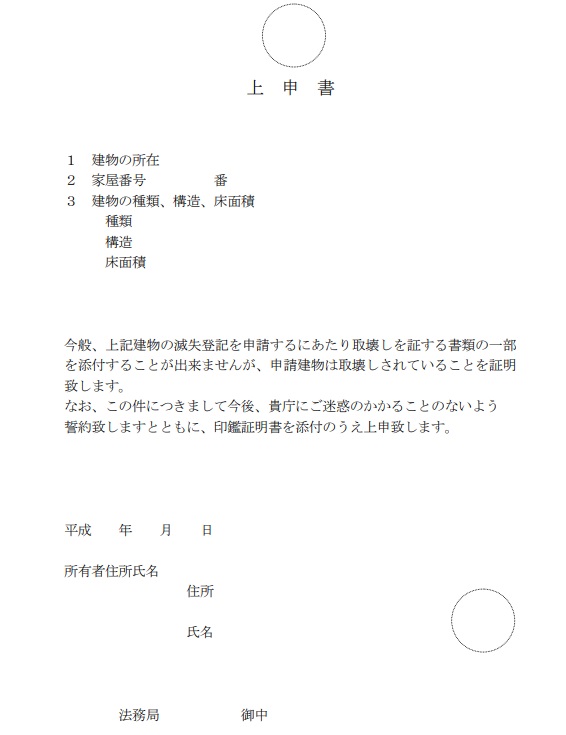

上申書

解体証明書等がない場合に、申請人が解体の事実を証明するために作成することがありますが、作成者の印鑑証明書を添付します。

なお、土地家屋調査士に依頼した場合、事務所側と本人側が準備する書類に分かれるため、本人側で準備する書類についての指示を仰ぐようにしましょう。

まとめ

建物が取壊しなどでなくなった場合、登記簿を閉じるための「滅失登記」を行うことが法律上の義務となっています。

滅失登記を怠ると、過料が発生する可能性がある、土地売買がしづらいことがある、借地の場合は土地所有者に迷惑がかかることがあるなどのリスクが発生しかねない点に注意が必要です。

建物所有者が死亡している場合、建物自体がもう存在しないのであれば法定相続人の1人からでも滅失登記を行うことが可能なため、滅失登記がなされていないことを知ったら、すぐに手続きを行いましょう。

なお、今後も土地を使用する予定がないのなら、専門の買取業者にそのままの状態で売却することをおすすめします。

専門の買取業者が滅失登記を含めて対応してくれるため、あなたは費用や手間をかけることなく、不要な土地を現金化することが可能です。

なお、弊社AlbaLink(アルバリンク)でも、滅失登記がなされていない土地を買い取っております。

過去には、一般の不動産業者が取り扱わない訳あり物件専門の買取業者としてフジテレビの「newsイット!」にも紹介されました。

滅失登記をしていない土地をどうしたらよいのか悩んでいる方は、ぜひ弊社へお気軽にご相談ください。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら